Структура и классификация лиомезофаз

Лиотропные жидкие кристаллы (ЛЖК) – это системы из двух и более компонентов, содержащие в качестве одного из компонентов низкомолекулярные соединения, формирующие термодинамически устойчивые надмолекулярные агрегаты (мицеллы, столбцы и пр.), или высокомолекулярные соединения, образующие стержнеобразные структуры, – а в качестве второго компонента различные растворители, чаще всего воду. Лиотропное жидкокристаллическое состояние осуществляется в области определенных концентраций и температур. В нем реализуются характеристики, присущие как жидкости, так и кристаллическому состоянию: текучесть, анизотропия свойств, ориентационный и трансляционный порядок и т.д.

Низкомолекулярные вещества, способные при определенных условиях формировать жидкокристаллическую лиотропную фазу, состоят из молекул, обладающих липофильной и гидрофильной частью структуры, что и определило их название – «амфифильные» или «дифильные» мезогены. Для молекул традиционных лиомезогенов характерна вытянутая анизометричная форма. Гидрофильные фрагменты, наиболее часто встречающиеся в таких молекулах, это –СООН, –CO2Na, –SO3H, –O(CH2CH2O)nH. Гидрофобные фрагменты в основном представлены протяженными углеводородными «хвостами».

К стержнеобразным мезогенам относятся высокомолекулярные соединения типа вируса табачной мозаики, полипептидных цепей и пр., которые, вследствие анизометрии их формы, придают анизотропные свойства всей системе.

Основными веществами, формирующими при соответствующих условиях лиотропную жидкокристаллическую фазу, являются:

1. Органические соединения:

а) анионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) –алкилсульфаты натрия, алкилсульфонаты натрия, соли щелочных металлов с кислотами жирного ряда, алкилсульфосукцинаты натрия, соли щелочных металлов с перфторированными алкильными радикалами;

|

|

б) катионные ПАВ – галогениды триметилалкиламмония;

в) неионогенные ПАВ – алкилполигликольные эфиры с фиксированным числом групп этиленоксида в молекуле;

2. Биоорганические соединения:

г) липиды – фосфатиды, гликолипиды, эфиры холестерола, суммарные экстракты липидов из различных биологических мембран;

д) белки и полипептиды;

е) нуклеиновые кислоты – ДНК, РНК;

ж) полисахариды – хитин, целлюлоза и ее производные.

Чаще всего лиомезофазы возникают из предшествующих им мицеллярных фаз при повышении концентрации амфифила.

Предмицеллярные ассоциаты и полиморфизм мицелл

Формирование лиотропных жидкокристаллических фаз (ЛЖК-фаз) растворами амфифильных веществ обусловлено влиянием двух основных типов межмолекулярных сил: электростатических (гидрофильные взаимодействия) и электрокинетических (липофильные взаимодействия). В растворах амфифильных соединений длинноцепочечные молекулы при определенной концентрации образуют агрегаты. Вследствие взаимного отталкивания молекул воды и углеводородных цепей, а также растворимости гидрофильных районов возникают агрегаты с внутренним липофильным и поверхностным гидрофильным районами. Образование при этом углеводородных областей, внутрь которых вода не может проникать, связано со снижением запаса свободной энергии в системе по сравнению с изолированными целями.

|

|

Процесс мицеллообразования характерен для так называемых коллоидных поверхносто-активных веществ (ПАВ), в молекулах которых сбалансированы полярные (гидрофобные) и неполярные (гидрофильные) группы. Мицеллы являются ионными (молекулярными) агрегатами, размером 3 – 100 нм, возникающими при достижении критической концентрации мицеллообразования (ККМ).

Мицеллярная фаза своей сути является предшественницей лиомезофазы. Лиотропные жидкокристаллические фазы амфифилов (АФ) в качестве основных элементов структуры имеют, в отличие от термотропных жидких кристаллов, формируемых палокообразными соединениями, не молекулы, а надмолекулярные ансамбли – мицеллы (в случае низкомолекулярных АФ стержнеобразной формы).

Жидкокристаллические лиотропные фазы возникают при дальнейшем повышении концентрации АФ. При этом система характеризуется различными степенями ориентационного, дальнего позиционного порядков и анизотропией свойств.

Полиморфизм лиомезофаз

Лиотропному жидкокристаллическому состоянию присущ полиморфизм, т.е. способность образовывать при изменении условий (концентрации, температуры, других факторов внешней среды) различные ЖК-фазы. В настоящее время идентифицировано большое число таких фаз, отличающихся пространственной упаковкой молекул и надмолекулярных структур. Основные типы этих фаз представлены в табл. 1.

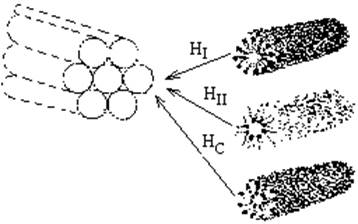

Одной из первых жидкокристаллических структур при повышении концентрации АФ может возникнуть гексагональная, или «средняя», мезофаза. В двухкомпонентных системах она обычно находится в равновесии с мицеллярными растворами, а при высокой концентрации АФ – с ламеллярной или вязкой изотропной фазами. Схематическое изображение различных вариантов упаковки молекул в стержнеобразных частицах представлено на рис. 2.

|

|

Эта фаза, несмотря на довольно большое процентное содержание воды, малотекуча. В поляризованном свете средняя мезофаза обычно представлена веерной или негеометрической текстурами.

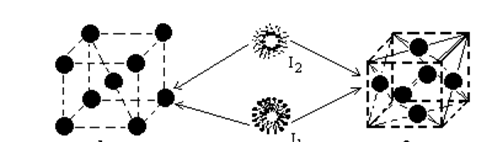

Дальнейшее повышение концентрации АФ может привести к образованию вязких кубических мезофаз. Они оптически изотропны, а потому при исследовании их образцов в поляризованном свете никаких текстур не наблюдается.

|

| Рис.2. Схематическое изображение упаковки стержневидных частиц в гексагональной фазе: HI, HII и Hc – расположение молекул в стержневидных частицах при различных вариантах гексагональной фазы (буквенное обозначение по Луззати) |

Появились сообщения, что имеются переходы между кубическими структурами различной симметрии.

Другие кубические мезофазы образуются при высоком водном содержании и являются промежуточными между мицеллярными растворами и двумерной гексагональной мезофазой. Они состоят из сферических образований, аналогичных нормальным и обращенным мицеллам. Пространственная упаковка таких субъединиц в объемно-, гранецентрированную или примитивную решетки лежит в основе нормальных и обращенных кубических мезофаз (рис. 3, а). Структура кубических фаз интерпретируется также в представлениях «биконтинуальных структур», имеющих морфологию, близкую в L a-фазе (рис. 3, б).

б | ||

| Рис. 3. Схематическое изображение кубических фаз: а: 1 – объемноцентрованная упаковка сферических частиц; 2 – гранецентрированная упаковка сферических частиц; I1, I2 – варианты расположения амфифильных молекул в субъединицах различных фаз (буквенные обозначения по Экваллу); б: схема упаковки биконтинуальной структуры |

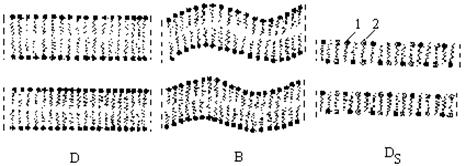

Вязкая кубическая мезофаза при увеличении концентрации АФ переходит в ламеллярную структуру. Ламеллярная мезофаза, несмотря на малое количество входящей в нее воды, более текуча, чем средняя мезофаза. Двумерные слои, составляющие ее, придают образованной структуре выраженную анизотропию свойств. В строении этой системы можно выявить аналогию со структурой SmA фазы термотропных жидких кристаллов (рис. 4). В настоящее время не все авторы придерживаются мнения о полной непрерывности бислоев в ламеллярной жидкокристаллической фазе. Есть модели, предполагающие ее формирование состыкованными дискоидальными мицеллами. Одной из важных характеристик ламеллярной фазы является толщина ламелл. В D и В фазах (рис. 4) она обычно несколько меньше удвоенной длины молекул АФ.

|

| Рис. 4. Схематическое изображение ламеллярных структур: 1 – молекула АФ, 2 – молекула диола, D, В, DS – варианты ламеллярных фаз (по Экваллу) |

С увеличением концентрации воды в системе площадь на одну полярную группу растет, при этом расширяется гидрофобная зона, что в целом приводит к уменьшению общей толщины ламеллы. В DS фазе толщина слоя равна длине молекулы диола, входящего в систему амфифил – вода в качестве третьего компонента.

При наблюдении в поляризованном свете ламеллярные фазы могут давать псевдоизотропную текстуру, которая проявляется в виде темного поля. Участки изменения ориентации плоскостей ламелл видны в виде изогнутых линий, так называемых маслянистых бороздок. Другой вариант поляризационно-микроскопической картины – веерная текстура.

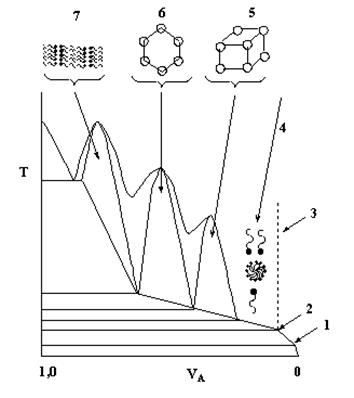

Открытие большого числа лиотропных мезофаз потребовало осмысления их взаимоотношений и взаимопереходов. Рассмотрение фазовых переходов в ЛЖК неразрывно связано с построением диаграмм состояний. Типичная схема фазовой диаграммы бинарной системы традиционных мезогенов в воде представлена на рис. 5.

Первые диаграммы состояния лиотропных систем были построены в 20-х гг., однако анализ литературы свидетельствует, что по большинству известных систем диаграммы состояний являются неполными, или вообще отсутствуют.

|

| Рис. 5. Схематическая фазовая диаграмма (объемная фракция АФ, VA, против температуры, Т) для традиционных лиотропных мезогенов в воде: 1 – кривая растворимости, 2 – точка Крафта, 3 – молекулярный раствор, 4 – изотропный мицеллярный район, 5 – кубическая фаза, 6 – гексагональная фаза, 7 – ламеллярная фаза |

Температурно-концентрационная фазовая диаграмма двухкомпонентоной системы ПАВ – растворитель имеет мультиэвтектическую топологию, т.е. каждая фаза проявляет в области оптимальной концентрации хорошо выраженный пик на фазовой диаграмме. Следующие друг за другом фазы обычно отделены двухфазным районом, где они сосуществуют и проявляют фазовый переход I-го рода.

Применение лиотропных ЖК

Жидкокристаллические структуры, формирующиеся амфифильными молекулами, являются основой для эмульсий и широко используются в пищевой, косметической, нефтяной и химической индустриях.

Применение в косметике. В области косметики сурфактанты применяются как эмульсификаторы и/или стабилизаторы. Обычно косметические продукты относятся к двум категориям по своему строению: сурфактант + растворитель (вода или масло) или сурфактант + масло + растворитель. В основном косметические продукты базируются на воде как на растворителе и на ЛЖК как основной структуре, обеспечивающей специфические свойства продукта.

К первой категории можно отнести шампуни для волос, гель для душа, зубные пасты и средства для очистки кожи. Все эти продукты имеют общее в том, что ЖК-фаза придает необходимые реологические свойства. В частности, ламеллярная фаза предпочтительнее, поскольку ее объемная вязкость ниже, чем в гексагональной и кубической фазах, что способствует хорошему скольжению (сдвиговому эффекту) в процессе применения. Более того, среда с определенной вязкостью может интегрировать добавки, которые в условиях более низкой вязкости приводили бы к микрорасслоению систем. В качестве примера можно привести шампуни для волос с жемчужным эффектом.

В тройных системах, формируемых водой, ПАВ и маслами/углеводородами, наличие жидкокристаллического состояния имеет наибольшее влияние на такие свойства системы, как микроскопическая структура, вязкость и стабильность.

Стабилизация мыл. Моющая способность систем, содержащих многокомпонентную систему, зависит от их фазового состояния.

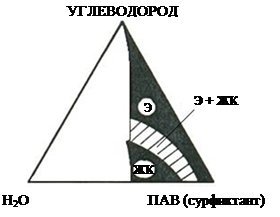

На стороне фазовой диаграммы (рис. 12.1), где высокое содержание углеводорода и сурфактанта (черная область), можно выявить 2 различные ЖК-фазы. В Э-фазе (эмульсии вода/масло) и в ЖК-фазе (ЖК), время жизни мыла находится в пределах секунд. В двухфазном районе (заштрихованная зона) стабильность мыла возрастает до пределов нескольких часов, показывая, что наличие ЖК-фазы стабилизирует мыло. Этот стабилизирующий эффект может быть связан с влиянием жидких кристаллов на дренаж мыла. Поляризационная микроскопия показывает, что ЖК-фаза на фазовой диаграмме концентрируется на границе плато мыла, где ее высокая вязкость существенно снижает дренаж мыла. Поэтому граница плато и радиус кривизны остаются большими, определяя лапласовское давление и степень утончения ламеллы.

Кроме того, в жидкокристаллической фазе у сурфактантов поверхностное натяжение ниже и вследствие этого выше поверхностное давление в слоях мыла (по сравнению с ситуацией, когда присутствует только один сурфактант). В этом отношении жидкие кристаллы на границе плато являются «резервуаром» ПАВ для оптимальной композиции, стабилизирующей слои мыла.

Рис. 12.1. Фазовая фиаграмма системы «вода – углеводород – сурфактант», формирующей мыло в двухфазном районе Э + ЖК

Стабилизация эмульсий и дисперсий. Применение ламеллярной ЖК-фазы для стабилизации эмульсий имеет большую историю и начинается с работ С. Фриберга в 60-х гг. XX века. Эмульсии и дисперсии в дальнейшем могут быть стабилизированы за счет формирования гель-фазы. ЖК обычно локализуются на межфазной поверхности капелек масла и водной фазы. Этот вид трехфазных эмульсий используется в косметической промышленности от лосьенов до кремов и, кроме того, встречается в пищевых продуктах, где лецитин и моноглицериды обычно используются как эмульгаторы.

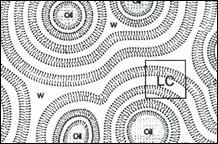

Сети, образуемые жидкими кристаллами. ЖК-фазы могут формировать 3D сетку, которая пронизывает объемную фазу в системе. Это понижает броуновское движение частичек дисперсий или капелек и ведет к стабильности системы (рис. 12.2).

В области фармакологии жесткая структура сети позволяет жидкокристаллической фазе растворять вещества, которые обычно в условиях изотропной фазы проявляют ограниченную растворимость.

Рис. 12.2. Структура 3D–сети эмульсии масло/жидкий кристалл/вода

Липосомы. Липосомы являются надмолекулярными структурами в виде моно- или многослойных структур (пузырьков), полых в центре. В этом смысле они занимают промежуточное положение между мицеллами и ламеллярными структурами. Они широко используются для целенаправленной доставки лекарств в области медицины, в косметике, пищевой индустрии и агрохимии.

В аспекте доставки лекарств к органам и тканям, липосомы включают в свою полость эти лекарства и, в связи с низким коэффициентом диффузии через стенку липосомы, лекарство постепенно поступает в кровь, создавая в ней поддерживающую концентрацию в течение значительного времени. Создаются также липосомы, которые имеют высокую селективность к определенным органам и тканям, т.е. иммунолипосомы, содержащие антитела к специфическим рецепторам клеток. В этом случае лекарство доставляется к конкретным органам и тканям и действует локально.