98 С. Н. Азбелев

руские, а ркут таково слово: „У Дуная стоят татаровя поганые, и Момаи царь на реки на Мечи, межу Чюровым и Михайловым брести хотят, а пре-дати живот свои нашей славе"».81 Аналогичный текст в рукописях Му-зейского собрания (в дальнейшем — М) и Синодального (в дальнейшем— С).82 Легко заметить, что пассаж о новгородцах полностью согласуется в существе с первоначальной версией нашего Сказания и даже близок к ней текстуально. Но численность новгородского войска здесь не 13 тысяч, а 7 тысяч.

Приводим вторую разновидность этого фрагмента в Задонщине — по рукописи Кирилло-Белозерского собрания (в дальнейшем —К-Б). «Кони ржуть на Москве, бубны бьють на Коломне, трубы трубят в Серпухове, звенить слава по всей земли Руссьскои. Чюдно стязи стоять у Дону великого, пашутся хоригови берчати, светяться калантыри злачены. Звонят колоколи вечнии в Великом в Новегороде, стоять мужи наугородци у свя-тыя Софии, а ркучи такову жалобу: „Уже намь, брате, к великому князю Дмитрею Ивановичю на пособь не поспети". Тогды аки орли слетошася со всея полунощныя страны. То ти не орли слетошася, съехалися все князи русскыя к великому князю Дмитрию Ивановичю на пособь, а ркучи так: „Господине князь великыи, уже погании татарове на поля на наши насту-пають, а вотчину нашю у нас отнимають, стоят межю Дономь и Днепромь на рице на Чече. И мы, господине, поидемь за быструю реку Дон, укупимь землямь диво, старымь повесть, а младымь память"».83 Как видим, здесь ничего не говорится о выезде новгородского войска: речь идет только о «жалобе» новгородцев по поводу того, что они не успевают прибыть на помощь великому князю московскому.

Сопоставим внимательно эти тексты. Первое впечатление — что во втором отрывке пропущена фраза о выступлении новгородцев в поход — оказывается ошибочным. Очевидно, что как раз отрывок, где нет. фразы о выезде новгородцев, передает первоначальный текст, а вторичный текст — в другом отрывке, где эта фраза является вставкой. В тексте К-Б пассаж о съезде князей начинается трехчленной формулой отрицательного параллелизма: «аки орли слетошася» — «не орли слетошася» — «съехалися все князи русскыя». В тексте же У, в результате неловкого включения фразы о выезде новгородцев, оказались две стилистические неувязки. Во-первых, сравнение съезда князей со слетом орлов неудачно перенесено на выезд новгородцев: «аки орли слетешася» — «не орли сле- тешася» — «выехали посадники». Во-вторых, в результате такого переноса первых двух частей этой формулы ее третья часть, где речь идет о съезде

князей, оказалась не связана стилистически с предшествующим текстом. Эта вторая стилистическая неловкость еще более заметна в рукописи М, где читается следующее: «И как слово изговаривая, уже бо яко орлы сле-тешеся, и выехали посадникы из Великого Новагорода 70 000 к великому князю Дмитрию Ивановичю и брату его князю Владимеру Ондреевичю на пособе к славъному граду Москве. То те съехалися вси князи руския

81 Тексты Задонщины.— В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.—Л., 1966, стр. 536.— Расстановка знаков препинания в этом издании, на наш взгляд, не везде удачна. При цитировании внесены соответствующие поправки.

82 Они отличаются по существу только цифрой численности новгородского отряда — 70 000.

83 Тексты Задонщины, стр. 548—549.

84 Это наблюдение принадлежит А. А. Зимину (А. А. Зимин. Две редакции Задонщины. — Труды Московского гос. историко-архивного института. Т. 24. Вопросы • источниковедения истории СССР, вып. 2. М., 1966, стр. 27).

Сказание о помощи новгородцев Дмитрию Донскому

к великому Князю Дмитрию Ивановичю и брату его князю Владимеру Ондреевичю, а рькучи им <...>» (и т. д.).85

Не станем вдаваться здесь в рассмотрение общего взаимоотношения рукописей Задонщины. Заметим только, что разделяем в принципе точку зрения Е. В. Барсова и согласных с ним исследователей относительно того, что рукопись К-Б отразила более раннюю редакцию Задонщины.86 В работах И. И. Срезневского, П. Н. Полевого, И. П. Хрущова, А. Н. Пыгаша, В. Ф. Ржиги, В. П. Адриановой-Перетц и других иссле-

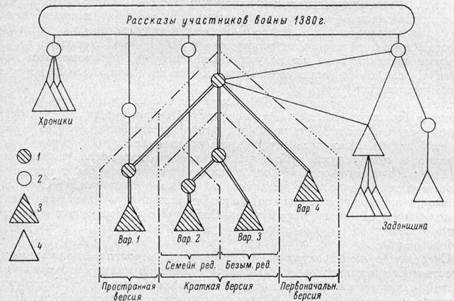

Схема генетических взаимоотношений текстов Сказания.

Условные обозначения: 7 — устные тексты Сказания о новгородцад; 2— другие устные тексты; 3 — записи и обработки Сказания о новгородцах; 4 — другие письменные тексты.

дователей было высказано и обосновано мнение, что Задонщина возникла первоначально как произведение устной поэзии.87 Фундаментально этот гезис был доказан в исследовании А. И. Никифорова.88 Нам представляется, что основу всех дошедших рукописей Задонщины составило устное героическое сказание Софония. Одну из разновидностей этого Сказания о Задонщине отразила рукопись К-Б, восходящая к записи устного текста на слух или по памяти.

85 Тексты Задонщины, стр. 541—542. — В рукописи С фраза о князьях оказалась пропущена, что не улучшило стилистический облик текста, но исказило смысл: «Як тые слова измовили, а уже как орли слетишася, выехали посадники все из Великого Новогорода 70 000 кованыя,рати к великому Дмитрею Ивановичу, ко брату его князю Володимеру Андреевичу на пособ ко славному граду Москве: „У Дону великого стоят татарове поганый <...>"» и т. д. (Тексты Задонщины, стр. 551). В результате пропуска фразы о съезде князей оказалось, что вести о продвижений-татар приносят новгородцы, в устах которых, учитывая географическое положение Новгорода, это, конечно, выглядит неожиданно.

86 Ср.: Е. В. Барсов. Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси, т. 1. М., 1887, стр. 437—438.

87 Подробнее об этом см.: С. Н. Аз белев. Куликовская битва в славянском; фольклоре. — РФ, т. XI. М.—Л., 1968, стр. 79—81.

88 А. И. Никифоров, стр. 79—261.

100 С. Н. Азбелев

Сопоставим эти данные о происхождении Сказания о Задонщине с выводами относительно исторической основы Сказания о новгородцах. Созданное вскоре после Куликовской битвы для прославления ее живых героев и оплакивания погибших, Сказание о Задонщине отражало в первую очередь настроения московского великого князя, его «подручных» князей и бояр. Это ясно видно из содержания. Новгородские бояре не входили в состав вассалов Дмитрия Донского, которые прибыли, очевидно, к нему по первому зову со всеми своими военными силами. И Со-фоний счел, как видно, уместным напомнить в своей «похвале» о том, что новгородцы слишком поздно стали «звонить в колоколы вечные». Ясно, что фраза о новгородцах в тексте К-Б имеет в виду именно это. Если бы Софоний думал, что Новгород вообще «не успел» принять участие в войне, то такие сведения вряд ли получили бы освещение в героическом сказании, а если бы и были упомянуты, то совсем в иных выражениях и в ином контексте.89

Надо думать, что когда устное Сказание о Задонщине оказалось занесено в Новгород, пассаж о новгородцах был воспринят здесь совсем иначе, чем в Москве. Новгородцев такое упоминание должно было серьезно задеть. Появилось естественное стремление «продолжить» фразу Софония о новгородцах, описав то, что происходило после упомянутого им веча. Подобного рода «продолжения» и «ответы» были засвидетельствованы еще совсем недавно в устной традиции.90 Сказание о помощи новгородцев Дмитрию Донскому как раз и явилось таким продолжением соответствующей части Сказания о Задонщине и одновременно ответом на ту реакцию, которую оно вызывало, без сомнения, в Новгороде.

Сказание о новгородцах в свою очередь, вероятно, стало широко известно. Его использовал составитель позднейшей редакции Задонщины. В этой редакции было использовано не только Сказание о Задонщине Софония, но, очевидно, и несколько других аналогичного рода сказаний, появившихся после Куликовской битвы. Среди них было и Сказание о новгородцах. Если в дошедшем до нас виде оно преувеличило численность новгородского отряда (скорее всего — под влиянием сведений о тринадцати погибших в этой войне новгородских боярах) до тринадцати тысяч, то Задонщина сохранила, вероятно, более раннюю и более близ-

89 Вместе с тем очевидно, что фраза о новгородцах не является позднейшим привнесением в тексте К-Б, добавленным после записи устного оригинала. Присутствие этого пассажа в самом устном сказании подтверждает так называемый «печатный вариант» «основной» редакции Повести о Мамаевом побоище. Пратекст этой разновидности ее особенно обильно использовал вставки из Сказания о Задонщине, но вставки эти взяты не по рукописи, сходной с К-Б, а либо из устного источника, либо по другой записи, весьма отличной от К-Б. Одна из таких вставок в сходном контексте передает ту же фразу о новгородцах: «Дивно и грозно бо в то время слышати, а громко в варганы бьют, тихо с поволокою ратные т,рубы трубят, много-гласно и часто коне,ржут. Звенит слава по всей Руской земли. Велико вечье бьют в Великом Новеграде, стоят мужи Новъгородцы у святыя Софеи премудрости божия, а ркучи межу собою таковое слово: „Уже нам, братие, на помощь не поспети к великому князю Димитрию. Уже бо яко орли слеталися со всей Руской земли, съеха-лися дивныя удалцы храбрых своих пытати"» (см.: Поведание и сказание о побоище великого князя Димитрия Донского. — Русский исторический сборник, т. III, кн. 1. М., 1838, стр. 26—27).

90 См., например: Очерки русского народнопоэтического творчества советской эпохи. М.—Л., 1952, стр. 39. — В подобных -случаях часто выражают уверенность, что перед нами совсем новое явление в фольклоре. Однако дело, по-видимому, просто в том, что такие явления возникают лишь в определенных ситуациях, которые случались и ранее, но прежде наукой не фиксировались. •

Сказание о помощи новгородцев Дмитрию Донскому 101

кую к истине цифру — семь тысяч.91 Мы не знаем пока, существовало ли вообще это дополнение в устной Задонщине. Разобранные выше текстовые фрагменты свидетельствуют, что вставка была внесена непосредственно в письменный пратекст рукописей У, М и С. Эта редакция Задон-щины включила из того же сказания о новгородцах и перечень числа убитых бояр, который использован также в Повести о Мамаевом побоище и который рассматривался выше.

Так как мы не располагаем ни одной отдельной записью всего Сказания о помощи новгородцев Дмитрию Донскому, восстановление полного первоначального состава этого произведения требует дальнейших разысканий. В какой степени оно освещало ход самой Куликовской битвы, сохранились ли в дошедших рукописях другие части этого сказания, кроме тех, в которых прямо говорится о новгородцах, — на эти и подобные вопросы ответ может быть получен после дальнейшего изучения состава других устных сказаний, отразившихся в рукописной традиции.

Однако уже теперь есть все основания утверждать, что Сказание о новгородцах появилось на основе реальных фактов. Последующая эволюция его происходила, как можно судить по имеющимся материалам, в двух направлениях: в сторону сокращения и в сторону распространения. Как в первом, так и во втором случае происходили контаминации с другими устными произведениями о событиях 1380 г. В результате сокращения Сказание, может быть, свелось, наконец, к одному только эпизоду — прибытию новгородского отряда, численность которого, однако, сильно увеличилась по сравнению с первоначальной версией. Контаминация с локальным историческим преданием дала семейную редакцию сказания. Краткая версия его, очевидно, еще существовала в живом репертуаре вплоть до конца XVII в., когда была использована составителем Новгородской Забелинской летописи.

Пространная версия возникла на основе обычной в историческом фольклоре тенденции подробно объяснить сообщаемые факты. Приходится думать, что эта версия развилась в культурной среде опытных носителей устной традиции Новгорода. Источником распространения был не только художественный домысел, которому почти целиком обязаны, очевидно, два первых эпизода, а в значительной степени — и содержание трех остальных. Не были выдуманы имена новгородских воевод, хотя нельзя, конечно, утверждать, что все эти имена в одинаковой степени историчны. Историческое предание, из которого они только и могли быть взяты, само, вероятно, прошло некоторую эволюцию ко времени его контаминации с героическим сказанием. К подобного же рода преданию восходят, вероятно, и имена купцов, принесших якобы первыми в Новгород весть об угрозе Москве. Несомненно, что после событий 1380 г. в Новгороде, как и повсеместно на Руси, циркулировало очень много связанных с ними устных рассказов, часть которых выкристаллизовалась затем в предания. Эти предания, конечно, далеко не всегда и далеко не во всем были достоверны. Очень возможно, что та версия Сказания о новгородцах, которая дошла в виде литературно обработанного варианта 1, бережно сохранялась и даже культивировалась после утраты Новгородом независимости в промосковски настроенной части потомков политических деятелей Новгородской республики. Именно они могли быть более всего заинтересованы в той идеализированной трактовке

91 Упоминание о выезде семитысячного новгородского войска попало и в большинство списков Вологодско-Пермской летописи (см.: ПСРЛ, т. XXVI. М.—Л., 1959, стр. 130).

102 С. Н. Азбелев

событий, какая присутствовала, вероятно, в устном оригинале варианта 1.

После включения Новгорода в состав единого Русского государства он в течение еще ста лет занимал в этом государстве положение во многих отношениях исключительное, благодаря чему продолжало культивироваться идейное и политическое наследие периода независимости. Только разгром Иваном Грозным, а несколько позднее — разорение в период шведской оккупации начала XVII в. уравняли Новгород с другими крупными городами России. Но в области культуры традиции прошлого продолжали еще жить вплоть до XVIII в. С конца XVII столетия получает широкое распространение Синопсис — первая печатная книга по русской истории, за сто с лишним лет изданная десять раз. В состав Синопсиса вошла одна из редакций Повести о Мамаевом побоище, где все упоминания об участии в войне новгородцев были исключены. Из Синопсиса данная редакция Повести перешла в массовые и многочисленные издания народных картинок. Таковы те внешние причины, которые привели к постепенному исчезновению Сказания о помощи новгородцев Дмитрию Донскому из устного репертуара.

Итак, это сказание, основанное на историческом факте, было порождено стремлением отстоять престиж Великого Новгорода перед Москвой в период его независимости. После утраты этой независимости Сказание поддерживалось воспоминаниями о ней и существованием локальных преданий о новгородцах — участниках событий 1380 г. Позднее оно разделило, очевидно, судьбу почти всех устных произведений об этих событиях — было вытеснено массовой печатной продукцией, предлагавшей адаптированное изложение Повести о Мамаевом побоище.