Практическая работа №4

Тема: Изучение конструкции редуктора.

Цель работы: Ознакомление с конструкцией редуктора и назначением его деталей; определение основных параметров путем замера и расчета.

Приборы и оборудование: 1. Редуктор (цилиндрический, червячный)

2. Набор гаечных ключей и отверток

3. Штангенциркуль

4. Масштабная линейка

I. Краткое содержание теоретического материала.

Назначение и характеристика.

Редуктором называют агрегат, содержащий передачи зацеплением и предназначенный для повышения вращающего момента и уменьшения угловой скорости двигателя. Редуктор состоит из зубчатых или червячных передач, установленных в отдельном герметичном корпусе, что принципиально отличает его от зубчатой или червячной передачи, встраиваемой в исполнительный механизм или машину (рис.1).

Редуктором называют агрегат, содержащий передачи зацеплением и предназначенный для повышения вращающего момента и уменьшения угловой скорости двигателя. Редуктор состоит из зубчатых или червячных передач, установленных в отдельном герметичном корпусе, что принципиально отличает его от зубчатой или червячной передачи, встраиваемой в исполнительный механизм или машину (рис.1).

Рис.1. Схема привода ленточного транспортёра:

1- электродвигатель; 2- ременная передача; 3-редуктор цилиндрический одноступенчатый; 4-цепная передача; 5-ленточный транспортёр.

Редукторы широко применяют в различных отраслях машиностроения благодаря высоким экономическим, потребительским и другим характеристикам.

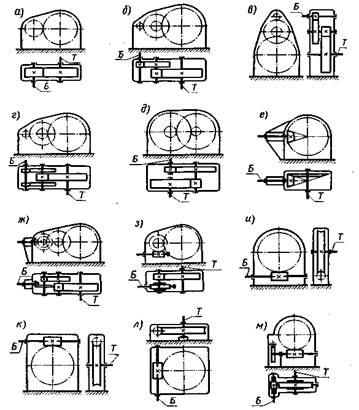

Внешние (потребительские) характеристики редукторов каждого типа определяются следующими основными параметрами: передаточным отношением (частотой вращения выходного вала) – кинематической характеристикой редуктора; вращающим моментом и допускаемой консольной нагрузкой на выходном валу – силовой характеристикой редуктора; КПД. Редукторы широко применяют в различных отраслях машиностроения, по этому число разновидностей их велико (рис.2)

|

Рис. 2. Кинематические схемы редукторов: Б – быстроходный вал; Т – тихоходный вал

|

|

Чтобы уменьшить габариты привода и улучшить его внешний вид, в машиностроении широко применяют мотор – редукторы, представляющие агрегат в котором объединены электродвигатель и редуктор (рис.3)

Рис.3. Мотор – редуктор: 1- электродвигатель; 2 – редуктор

Классификация редукторов.

Редукторы классифицируются по типам, типоразмерам и исполнениям.

Тип редуктора определяется составом передач, порядком их размещения в направлении от быстроходного вала к тихоходному и положением осей валов в пространстве.

Для обозначения передач используются прописные буквы русского алфавита: Ц – цилиндрическая, К – коническая, Ч – червячная, Г – глобоидная, П – планетарная, В – волновая.

Если одинаковых передач две или более, то после буквы ставится соответствующая цифра. Широкий редуктор обозначается буквой - Ш, узкий – У, соосный – С. В мотор – редукторах к обозначению впереди добавляется буква – М.

Наиболее распространены редукторы с валами, расположенными в горизонтальной плоскости, и по этому специального обозначения не имеют (у червячных редукторов валы скрещиваются, оставаясь горизонтальными).

Если все редуктора расположены в одной вертикальной плоскости, то к обозначению типа добавляется индекс – В. Если ось тихоходного вала вертикальна, то добавляется индекс – Т, если ось быстроходного вала вертикальна, - индекс-Б.

Типоразмер редуктора определяется типом и главным параметром тихоходной ступени.

Для цилиндрической, червячной и глобоидной передач главным параметром является межосевое расстояние, конической – внешний делительный диаметр колеса.

|

|

Исполнение редуктора определяется передаточным числом, вариантом сборки и формой концевых участков валов.

Основная энергетическая характеристика редуктора – номинальный вращающий момент Т на его тихоходном валу при постоянной нагрузки.

Зубчатые редукторы:

ü Цилиндрические редукторы благодаря широкому диапазону передаваемых мощностей, долговечности, простоте изготовления и обслуживания получили широкое распространении в машиностроении.

Одноступенчатые редукторы типа Ц (см. рис. 2, а) используют при передаточном числе и ≤ 8. Зацепление в большинстве случаев косозубое.

ü Конические редукторы типа К (см. рис. 2, е) выполняют с круговыми зубьями при передаточном числе и ≤ 5.

ü Червячные редукторы – основное распространение имеют одноступенчатые редукторы типа Ч (см. рис. 2, и-л) с передаточным числом и= 8…80.

Основными параметрами всех редукторов являются: передаточное число, коэффициенты ширины колес, модули зацепления, углы наклона зубьев, коэффициенты диаметров червяков.

Тип редуктора, параметры и конструкцию определяют в зависимости от его места в силовой цепи привода машины, передаваемой мощности и угловой скорости, назначения машины и условия эксплуатации. Необходимо стремится использовать стандартные редукторы, которые изготовляются на специализированных заводах и потому дешевле.

Цилиндрические редукторы нужно предпочитать другим в виду более высоких значений КПД. При больших передаточных числах используют червячные или глобоидные редукторы. При ограниченности места предпочтение отдают мотор – редукторам.

|

|

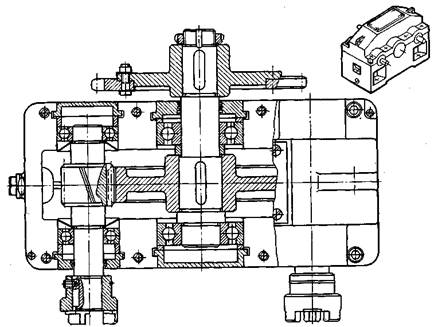

Корпуса (картеры) редукторов должны быть прочными и жесткими. Их отливают из серого чугуна. Для удобства сборки корпуса редукторов выполняют разъемными (см. рис. 4,5)

|

|

Рис. 4. Редуктор цилиндрический одноступенчатый горизонтальный (с двумя быстроходными валами).

Рис. 5. Редуктор червячный одноступенчатый с верхним расположением червяка.

Опорами валов редукторов, как правило, являются подшипники качения.

Смазывание зубчатых или червячных передач редукторов в большинстве случаев осуществляется погружением, а подшипников – разбрызгиванием или пластичным смазочным материалом. В корпус редуктора заливают масло из расчета 0.4…0.7 л на 1 кВт передаваемой мощности, при этом колесо или червяк должны погружаться в масло на глубину не менее высоты зуба или витка.

При окружной скорости колеса свыше 3 м/с происходит интенсивное разбрызгивание масла в корпусе и образование масляного тумана, обеспечивающего смазывание всех других зацеплений и подшипников качения.

Во избежание больших гидравлических потерь окружная скорость погружаемой детали не должна превышать 15 м/с.

Сорта масел назначают в зависимости от режима работы передач и твердости рабочих поверхностей зубьев.

В результате эксплуатации смазочные масла постепенно теряют свои свойства. Периодичность смены масла устанавливают опытным путем в зависимости от условий работы.

ІІ. Порядок выполнения работы:

1. Произвести внешний осмотр редуктора и наметить план его разборки.

2. Открутить гайки или винты, снять крышку редуктора и крышки подшипников и ознакомиться с внутренним устройством редуктора.

3. Замерить расстояние между осями валов как показано на рисунке 6.

|

Рис. 6.

4. Вынуть зубчатое (или червячное) колесо вместе с валом, ознакомится с конструкцией колеса и червяка, путем замера и расчета определить их размеры и параметры.

5. Выполнить кинематическую схему редуктора и эскизы элементов зацепления.

6. Произвести сборку редуктора в последовательности обратной разборке.

ІІІ. Отчет о работе.

1. Основные параметры исследуемого редуктора.

2. Эскизы колеса (зубчатого или червячного), кинематическая схема редуктора.

3. Вывод о проделанной работе.

ІV. Контрольные вопросы:

1. Что называется редуктором и каково его назначение в приводе машины?

2. По каким признакам классифицируются редукторы?

3. Что такое мотор – редуктор и когда его применяют?

4. Почему цилиндрические зубчатые редукторы получили широкое применение в машиностроении?

V. Методика геометрического расчета зубчатых цилиндрических передач.

Исходные данные: передаточное число и, межосевое расстояние аω, и относительная ширина колеса (коэффициент ширины винца колеса) ψ.

1. Выбираем модуль m по рекомендации:

m = (0,01 … 0,02) • аω

принимая стандартное значение (мм) из ряда: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.

2. Определяем число зубьев шестерни z1 из формулы:

аω =(d1 + d2) / 2 = m • z1 • (и + 1) / 2 • cosβ,

где β – угол наклона зуба.

Для прямозубых передач β = 0о, для косозубых передач β = 8о … 20о

Принимаем β = 15о

Получаем: z1 = 2 • аω • cosβ / m • (и + 1).

Полученное z1 округляем до ближайшего целого числа, но не менее 17.

3. Из формулы и = z2 / z1 определяем число зубьев колеса z2, округляя полученное значение до ближайшего целого числа. Уточняем значение передаточного числа и.

4. Уточняем угол наклона линии зуба:

cosβ = m • z1 • (и + 1) / 2 • аω.

5. Определяем основные геометрические параметры зацепления:

а) шаг р = π • m;

б) высота головки зуба ha = m, высота ножки зуба hf = 1,25 • m.

6. Определяем основные геометрические размеры:

а) делительные диаметры d1 = m • z1 / cosβ и d2 = m • z2 / cosβ;

б) диаметр вершин зубьев: dа1 = d1 + 2 • ha и dа2 = d2 + 2 • ha;

в) диаметры впадин df1 = d1 – 2 • hf и df2 = d2 – 2 • hf;

г) уточненное межосевое расстояние аω = d1 + d2 / 2;

д) находим ширину зубчатого винца b = аω • ψ.