Введение

В последние десятилетия с установлением рыночных отношений наблюдается усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке со стороны отечественных предприятий, перед которыми ставятся задачи по достижению устойчивых конкурентных преимуществ на различных уровнях (товар, предприятие) и управление ими. Конкурентное преимущество формируется за счет свойств (характеристик), которыми обладает субъект экономического соревнования и позволяет ему быть конкурентоспособным.

С методологической точки зрения первым этапом исследования является конкурентоспособность товара, т.к. товар — основа всей маркетинговой деятельности, который, обладая конкурентным преимуществом способен удовлетворять потребности потребителей и обеспечивать выигрыш предприятия в конкурентном соревновании. Традиционно применительно к товару, конкурентоспособность является развитием категории качества, характеризующей степень удовлетворения определенной потребности потребителя посредством данного товара в сравнении с аналогичным по назначению товаром. Следовательно, выбор потребителем товара представляет собой отражение более высокой оценки качества по сравнению с аналогичными товарами, представленными на рынке. Однако выбор несет в себе гораздо больше информации и характеризует более предпочтительные для потребителя условия продажи и доставки товара, предпродажное и послепродажное обслуживание, имидж товара и его производителя (товарной марки), которые прямо и непосредственно не связаны с качеством товара даже в расширительной трактовке.

Анализ существующих методов и научных разработок показывает, что вопросы оценки конкурентоспособности товара касаются в основном характеристик качества и цены потребления. В меньшей степени затрагиваются, либо не рассматриваются дополнительные организационно-коммерческие (обслуживание) и психологические (имидж товарной марки) условия, влияющие на конечный результат. Отдельные методы и модели оценки дополнительных характеристик существуют, но их необходимо адаптировать. Отсутствие методологического подхода расчета совокупного показателя конкурентоспособности товара, учитывающего все характеристики, не позволяет полно оценивать его текущее конкурентное преимущество на рынке и эффективно управлять им для достижения поставленной цели. Таким образом, существует необходимость систематизации знаний в области управления конкурентными преимуществами товара и разработки методики количественной оценки его конкурентоспособности.

Цель и задачи исследования - обоснование теоретических положений и разработка методических рекомендаций по управлению конкурентоспособностью товара на рынках с развитой конкуренцией.

Предмет исследования - совокупность экономических и организационных отношений, которые возникают в процессе управления конкурентоспособностью товара на рынках с развитой конкуренцией.

Объект исследования - процесс управления конкурентоспособностью товара на рынках с развитой конкуренцией.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) исследование понятийного аппарата, определение экономического содержания и уточнение дефиниции конкурентоспособности товара;

2) определение содержания управления конкурентоспособностью товара;

3) изучение и критический анализ параметров и методов оценки конкурентоспособности товара, рассматриваемых в отечественной литературе.

Сущность управления конкурентоспособностью товара.

Проблема обеспечения конкурентоспособности товаров остается ключевой для производителей. Под конкурентоспособностью товара здесь подразумевается оцененное потребителем превосходство его по качеству и цене над аналогами в определенный момент времени, в конкретном сегменте рынка. Однако при изобилии товаров потребитель не в состоянии объективно оценивать и соответственно реагировать на все новинки. В итоге нередко «броские» внешне эффективные товары оказываются для покупателя предпочтительнее, а огромное количество новых конкурентоспособных товаров вынуждены ждать своего часа на полках магазинов. Еще большее число новинок, доведенных до стадии производства, вообще отвергаются рынком.

Исследования показывают, что на рынке товаров широкого потребления пользуются спросом лишь 10-20% новаций, а на рынке товаров промышленного назначения - около 40% [1,2]. Лишь 31% новых изделий, созданных машиностроителями Германии, доходят до рынка, и только 12% из них получают признание [3, с. 105]. Мировая статистика констатирует, что на пути от НИОКР до серийного производства выживают не более 10% весьма многообещающих разработок. А ведь разработка новых товаров, особенно технически сложных, наукоемких, требует огромных затрат от производителя. Неудача товара на рынке может поставить производителя на грань банкротства, поэтому обеспечение конкурентоспособности товаров уже на этапах их разработки представляется весьма актуальной задачей.

В качестве основных причин провала нового товара на рынке исследователи называют [4]:

1) некачественный анализ рынка -50%;

2) производственные проблемы -38%;

3) нехватку финансовых ресурсов -7%;

4) проблемы коммерциализации -5%.

Неудачи на рынке могут быть также вызваны:

- неправильным определением нужд потребителей;

- неверным представлением потребителей свойств товара или отсутствием сведений о нем вообще;

- плохим качеством и низкими эксплуатационными показателями товара;

- недостаточными маркетинговыми исследованиями, по результатам которых неверно определены потенциальные рынки, объем производства, цена товара.

Характерными чертами современной сферы создания новых товаров являются увеличение материальных и трудовых затрат на НИОКР, производство по индивидуальным заказам, сокращение периода выпуска, рост требований потребителей, усиление зависимости от поставщиков. Так если в 80-е годы прошлого века легковые автомобили обновлялись через каждые 8-10 лет, а для их создания требовались инвестиции в размере около 1 млрд. долл. США, то в настоящее время срок выпуска автомобилей сократился до 4-6 лет, а соответствующие вложения возросли до 1,5 млрд. долл. Например, автомобиль «Мицу-биси-Лансер» 9-го поколения был выведен на рынок осенью 2003 г., а весной 2007 г. начались продажи автомобилей уже 10-го поколения, которые существенно отличаются от предыдущего поколения. Аналогичные тенденции наблюдаются практически по всей гамме товаров как потребительского, так и производственного назначения. В настоящее время надежного инструментария обеспечения конкурентоспособности проектируемых изделий в нашей стране нет. Не определена единая номенклатура показателей конкурентоспособности групп товаров, методы оценки конкурентоспособности товаров несовершенны, слабо применяется моделирование уровня конкурентоспособности товара при разработке. Редкое предприятие в своей структуре имеет подразделение, занимающееся управлением конкурентоспособностью продукции. В результат многие отечественные товары по качеству и конкурентоспособности существенно уступают мировым аналогам.

Рассмотрим методологические основы для решения такой важной задачи, как обеспечение конкурентоспособности изделий на стадии их разработки.

Новая модель изделия должна быть экономически эффективной, качественной и конкурентоспособной прежде всего с точки зрения потребителя. Кроме того, она должна быть экономически эффективной и для производителя. Указанное необходимо учитывать уже на стадии разработки модели. Подход к разработке на основе оценки экономической эффективности, качества и конкурентоспособности изделий, учитывающий предпочтения потребителей, получил название маркетинговой концепции разработки. Это своего рода философия создания изделий с ориентацией на потребителя в условиях нестабильной рыночной среды и высокого уровня инновационных рисков.

Жизненный цикл товара начинается с этапа исследования и разработки, на котором закладывается «фундамент» его конкурентоспособности. Неверные решения, принятые на начальных этапах проекта, порождают нарастающие негативные последствия на последующих этапах жизненного цикла товара и могут свести к нулю труд большого коллектива. По оценкам американских специалистов, 75% всех мер по обеспечению качества приходится на этапы проектирования и доводки макетного образца, отладки технологии изготовления, 20 - на контроль производственных процессов, 5% - на окончательную приемку изделия. Европейская организация по качеству отмечает, что в мире действует правило «70-20-10», согласно которому 70% отказов от продукции происходит из-за упущений при проектировании, 20 - из-за некачественного изготовления и 10% - из-за несоблюдения правил эксплуатации [5]. Таким образом, чем раньше будут оценены и скорректированы показатели качества новой модели, тем легче их реализовать в проекте. Идеальным является вариант, когда обеспечивающие изделию конкурентоспособность показатели приняты в техническом задании. В нем формируется материальная база идеи, построенной на результатах анализа долгосрочных, среднесрочных тенденций рынка. На предпроектном этапе необходимо осуществление маркетинговых исследований и определение на их основе технических, эксплуатационных, производственных и экономических показателей разрабатываемого изделия. С целью обеспечения конкурентоспособности предварительно принятые параметры следует подвергать многопараметрической оптимизации с применением достоверных критериев качества, экономико-математических моделей, инструментов риск-менеджмента и соответствующих программных средств.

Как нам представляется, конкурентоспособность новой модели на этапе разработки обеспечивается соблюдением следующих принципов:

· формирование стратегии развития кластера товара;

· стремление к эксклюзивности товара;

· учет еще не удовлетворенных требований потребителей;

· приоритет интересов потребителей при решении технико-коммерческих проблем;

· целевая направленность на определенный сегмент рынка;

· превосходство новой модели над аналогами по показателю «качество/цена»;

· применение наиболее совершенных методов анализа, прогноза, оптимизации, моделирования, оценки конкурентоспособности и экономической эффективности;

· использование имеющихся ноу-хау.

Переходить на следующий этап проектирования целесообразно только после достижения необходимого уровня экономической эффективности, качества и конкурентоспособности товара средствами предыдущего этапа. Проектирование должно учитывать перспективные показатели, которые будут достигнуты к началу освоения новой модели. Модель должна разрабатываться в неразрывном единстве научных достижений в области проектирования и производственно-технологических возможностей предприятия. На предпроектном этапе необходимо рассматривать многовариантность модели, а на последующих этапах - многовариантность локальных технических решений. Причем следует стремиться к минимизации номенклатуры деталей в изделии, учитывать знания и положительный опыт конструирования аналогичных изделии, а также оценивать возможные риски.

Разработка изделия представляет собой процесс, складывающийся из ряда последовательно выполняемых операций, в ходе которых создается конечный продукт - научно-техническая документация для организационно-технологической подготовки производства.

«Фундамент» экономической эффективности, качества и конкурентоспособности изделия закладывается на проектном этапе. На этапах технологической подготовки и производства этот фундамент материализуется, а на этапе эксплуатации реализуется. На каждом из этих этапов должен применяться системный подход:

- процесс принятия решения начинается с выявления и формулирования цели;

- цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями всей системы;

- жизненный цикл изделия рассматривается как целостная система, результаты процессов одного этапа являются входными данными последующего этапа;

- для достижения цели рассматриваются и анализируются альтернативные варианты решений;

- система должна быть структурирована и все элементы системы иерархичны.

Этапы жизненного цикла изделия, в том числе разработки, при системном подходе представляют собой процессы, имеющие «вход», «выход» и «обратную связь». Система разработки нового изделия включает целевую, обеспечивающую, управляющую и управляемые подсистемы. Исследования рынка, НИР, НТП, конкурентов, поставщиков, потребителей, контактных аудиторий, внешней и внутренней среды с учетом стратегического плана компании на предпроектном этапе способствуют формированию параметров «входа», и в процессе разработки все усилия направляются на получение высококачественного результата на «выходе».

Для обеспечения конкурентоспособности проектируемого изделия еще на этапе разработки технического задания необходимо проанализировать уровень конкурентоспособности аналогов на целевом сегменте рынка, т.е. установить параметры «ворот конкурентоспособности» и новое изделие «пропустить» через них на каждом этапе разработки. По мере прохождения этапов разработки показатели качества, цена уточняются, следовательно, повышается достоверность оценки конкурентоспособности изделия, уменьшается риск принятия неверного решения. «Проводка» проектируемого изделия на каждом этапе разработки через «ворота конкурентоспособности» позволяет скорректировать показатели качества изделия, минимизировать трудовые и материальные затраты на разработку и тем самым повысить вероятность успеха нового товара на рынке.

В организационной структуре известной автомобильной фирмы «Ниссан» имеется департамент потребительских свойств автомобиля, сотрудники которого сопровождают новую модель с появления идеи до снятия с производства, принимают непосредственное участие в формировании показателей качества и испытании опытных образцов. На этапе разработки модель проверяется на соответствие мировому уровню более чем по тысяче показателей. Пока все они не будут достигнуты, модель не принимается к производству. «Ниссан» установил «ворота конкурентоспособности» на всех этапах разработки, прохождение которых является обязательным условием для принятия новой модели в серийное производство.

Для эффективного моделирования уровня конкурентоспособности изделия при разработке необходимо правильно установить параметры «ворот конкурентоспособности», иначе не исключается возможность краха новой модели на рынке, даже если она успешно прошла «ворота» на всех этапах разработки. Параметры «ворот» с течением времени могут подвергаться корректировке, например, при появлении на рынке нового товара, изменении требований к данному классу товаров и т.д.

Для оценки качества выбираются показатели, наиболее полно характеризующие эти товары и значимые для потребителя. Значения выбранных коэффициентов определяются с помощью агрегатно-декомпозиционного метода, а затем методом «наименьших квадратов» строится линия «красной цены» (сложившаяся на рынке меновая стоимость товара данного уровня качества) конкурентных товаров, выражаемая формулой:

Ц=а0+а1*Кк, (1)

где Ц-цена товара;

Кк-коэффициент качества товара;

а0 и а1 – коэффициенты регрессии.

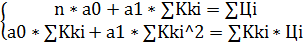

Значения а0 и а, являются решением системы уравнений: (2)

Здесь n-количество рассматриваемых изделий; Ц-цена i-ого изделия.

Обозначим через Цкрi и Цфi «красную» и фактические цены i ого товара.

Тогда К— коэффициент ценовой конкурентоспособности i-го товара:

Kцi=Цкрi/Цфi (3)

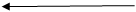

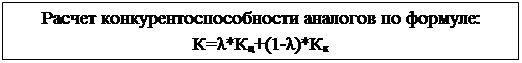

Расчет коэффициентов конкурентоспособности аналогов Кi производится по формуле:

Ki=λ*Kцi+(1-λ)*Kki, (4)

где λ - коэффициент предпочтений.

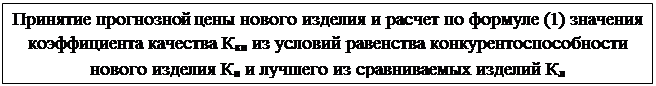

Уравнение линии «красной цены» (1) позволяет решить такую задачу, как назначение конкурентной цены новой модели. Фактическая цена не должна превышать «красную», иначе покупатель может отказаться от покупки такого товара. Чтобы изделие имело ценовую конкурентоспособность, ее значение, определенное по формуле (4), должно быть не меньше, чем у лучшего конкурента.

Таким образом, конкурентоспособность нового изделия может быть выражена через показатели качества. Алгоритм формирования этих показателей представлен на рисунке 1.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

|

Рис.1. Алгоритм формирования показателей качества конкурентоспособного изделия

При разработке выбираются исходные значения показателей качества, плановая цена нового изделия и определяются коэффициенты его качества и конкурентоспособности. Проектируемое изделие по коэффициенту конкурентоспособности не должно быть хуже, чем лучший образец среди сравниваемых объектов. Если принятые показатели не удовлетворяют данному условию, то производится корректировка исходных показателей и повторяется цикл оценки.