Государственный экзамен группы направления

Инфокоммуникационные технологии и сети связи профиля системы мобильной связи по дисциплине

Радиопередающие устройства систем мобильной связи

1 Обобщенная структурная схема радиопередатчика и ее работа, основные параметры радиопередатчика, характеризующие его технические показатели

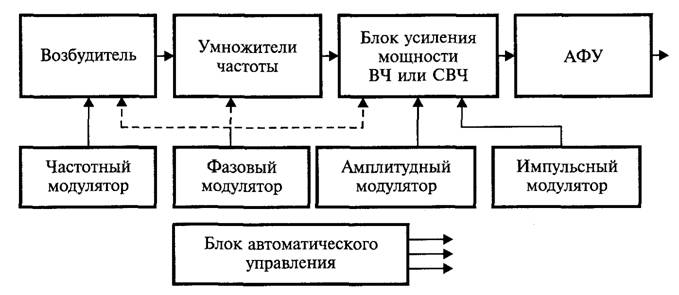

Обобщенная структурная схема радиопередатчика показана на рисунке.

Обобщенная структурная схема радиопередатчика

Возбудитель служит для формирования сетки рабочих частот с требуемой стабильностью. При небольшом числе рабочих частот возбудитель строится по принципу «кварц — волна», что означает: каждой из частот соответствует свой кварцевый автогенератор. Переход с одной частоты на другую осуществляется с помощью электронного коммутатора.

При большом числе частот возбудитель представляет собой цифровой синтезатор частот, в состав которого входит кварцевый автогенератор, называемый опорным, делитель с переменным коэффициентом деления и устройство автоматической подстройки частоты. Такой синтезатор может быть построен на основе большой интегральной микросхемы.

Частота кварцевых автогенераторов обычно не превышает 100 МГц. Поэтому при частоте передатчика больше данного значения в устройство включаются умножители частоты, повышающие частоту сигнала в необходимое число раз.

Получение требуемой выходной мощности радиопередатчика осуществляется с помощью блока усиления мощности — последовательно (каскадно) включенных ВЧ или СВЧ генераторов с внешним возбуждением. При выходной мощности передатчика, превышающей мощность одного электронного прибора, в выходном каскаде происходит суммирование мощностей генераторов.

Между выходным каскадом радиопередатчика и антенной включается антенно-фидерное устройство (АФУ). В состав АФУ входят: фильтр для подавления побочных излучений радиопередатчика, датчики падающей и отраженной волны и согласующее устройство. При работе в СВЧ диапазоне вместо последнего обычно применяется ферритовое однонаправленное устройство — вентиль или циркулятор.

Частотная модуляция осуществляется в возбудителе радиопередатчика, фазовая — в возбудителе или ВЧ умножителях и усилителях, амплитудная и импульсная — в ВЧ усилителях.

С помощью блока автоматического управления выполняются автоматическая стабилизация параметров радиопередатчика (в первую очередь, мощности и температурного режима), защита при нарушении нормальных условий эксплуатации (например, при обрыве антенны) и управление (включение-выключение, перестройка по частоте).

При составлении и расчете структурной схемы транзисторного радиопередатчика исходят из его назначения, условий работы и следующих основных параметров: РА — выходной мощности, подводимой к антенне;  — диапазона рабочих частот, стабильности частоты, вида модуляции и характеристик модулирующего сигнала.

— диапазона рабочих частот, стабильности частоты, вида модуляции и характеристик модулирующего сигнала.

2 Структурная схема радиопередатчика с амплитудной модуляцией, принцип действия радиопередатчика.

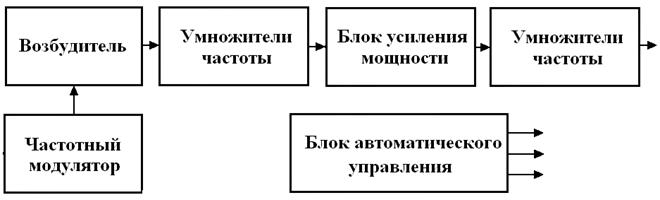

Обобщенная структурная схема радиопередатчика с амплитудной модуляцией показана на рисунке.

Обобщенная структурная схема радиопередатчика с амплитудной модуляцией

Возбудитель служит для формирования сетки рабочих частот с требуемой стабильностью. При небольшом числе рабочих частот возбудитель строится по принципу «кварц — волна», что означает: каждой из частот соответствует свой кварцевый автогенератор. Переход с одной частоты на другую осуществляется с помощью электронного коммутатора.

При большом числе частот возбудитель представляет собой цифровой синтезатор частот, в состав которого входит кварцевый автогенератор, называемый опорным, делитель с переменным коэффициентом деления и устройство автоматической подстройки частоты. Такой синтезатор может быть построен на основе большой интегральной микросхемы.

Частота кварцевых автогенераторов обычно не превышает 100 МГц. Поэтому при частоте передатчика больше данного значения в устройство включаются умножители частоты, повышающие частоту сигнала в необходимое число раз.

Получение требуемой выходной мощности радиопередатчика осуществляется с помощью блока усиления мощности — последовательно (каскадно) включенных ВЧ или СВЧ генераторов с внешним возбуждением. При выходной мощности передатчика, превышающей мощность одного электронного прибора, в выходном каскаде происходит суммирование мощностей генераторов.

Между выходным каскадом радиопередатчика и антенной включается антенно-фидерное устройство (АФУ). В состав АФУ входят: фильтр для подавления побочных излучений радиопередатчика, датчики падающей и отраженной волны и согласующее устройство. При работе в СВЧ диапазоне вместо последнего обычно применяется ферритовое однонаправленное устройство — вентиль или циркулятор.

Амплитудная модуляция осуществляется в блоке усиления мощности — последовательно (каскадно) включенных ВЧ или СВЧ генераторов с внешним возбуждением.

С помощью блока автоматического управления выполняются автоматическая стабилизация параметров радиопередатчика (в первую очередь, мощности и температурного режима), защита при нарушении нормальных условий эксплуатации (например, при обрыве антенны) и управление (включение-выключение, перестройка по частоте).

При составлении и расчете структурной схемы транзисторного радиопередатчика исходят из его назначения, условий работы и следующих основных параметров: РА — выходной мощности, подводимой к антенне;  — диапазона рабочих частот, стабильности частоты, вида модуляции и характеристик модулирующего сигнала.

— диапазона рабочих частот, стабильности частоты, вида модуляции и характеристик модулирующего сигнала.

3 Структурная схема радиопередатчика с частотной модуляцией, принцип действия радиопередатчика

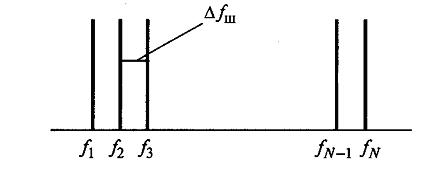

Обобщенная структурная схема радиопередатчика с частотной модуляцией показана на рисунке.

Возбудитель служит для формирования сетки рабочих частот с требуемой стабильностью. При небольшом числе рабочих частот возбудитель строится по принципу «кварц — волна», что означает: каждой из частот соответствует свой кварцевый автогенератор. Переход с одной частоты на другую осуществляется с помощью электронного коммутатора.

При большом числе частот возбудитель представляет собой цифровой синтезатор частот, в состав которого входит кварцевый автогенератор, называемый опорным, делитель с переменным коэффициентом деления и устройство автоматической подстройки частоты. Такой синтезатор может быть построен на основе большой интегральной микросхемы.

Обобщенная структурная схема радиопередатчика с частотной модуляцией

Частота кварцевых автогенераторов обычно не превышает 100 МГц. Поэтому при частоте передатчика больше данного значения в устройство включаются умножители частоты, повышающие частоту сигнала в необходимое число раз.

Получение требуемой выходной мощности радиопередатчика осуществляется с помощью блока усиления мощности — последовательно (каскадно) включенных ВЧ или СВЧ генераторов с внешним возбуждением. При выходной мощности передатчика, превышающей мощность одного электронного прибора, в выходном каскаде происходит суммирование мощностей генераторов.

Между выходным каскадом радиопередатчика и антенной включается антенно-фидерное устройство (АФУ). В состав АФУ входят: фильтр для подавления побочных излучений радиопередатчика, датчики падающей и отраженной волны и согласующее устройство. При работе в СВЧ диапазоне вместо последнего обычно применяется ферритовое однонаправленное устройство — вентиль или циркулятор.

Частотная модуляция осуществляется в возбудителе радиопередатчика. С помощью блока автоматического управления выполняются автоматическая стабилизация параметров радиопередатчика (в первую очередь, мощности и температурного режима), защита при нарушении нормальных условий эксплуатации (например, при обрыве антенны) и управление (включение-выключение, перестройка по частоте).

4 Параметры радиопередатчика

К основным параметрам радиопередатчика, характеризующим его технические показатели, относятся:

диапазон частот несущих колебаний  ;

;

число частот  внутри этого диапазона. В самом простом случае радиопередатчик может быть одночастотным и тогда

внутри этого диапазона. В самом простом случае радиопередатчик может быть одночастотным и тогда  = 1;

= 1;

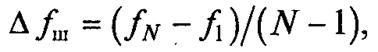

шаг сетки рабочих частот  в заданном диапазоне, определяемый согласно выражению

в заданном диапазоне, определяемый согласно выражению

где

2.

2.

Радиопередатчик может работать на любой из фиксированных частот внутри диапазона  (рис. 1). Например, радиопередатчик системы УКВ радиосвязи работает в диапазоне частот 118... 136 МГц при шаге

(рис. 1). Например, радиопередатчик системы УКВ радиосвязи работает в диапазоне частот 118... 136 МГц при шаге  = 25 кГц, общее число частот

= 25 кГц, общее число частот  = 721.

= 721.

Рис.1

Недопустимо излучение радиопередатчика не только вне закрепленного за ним диапазона частот  , но и на частоте, отличной от фиксированной сетки частот, например между частотами

, но и на частоте, отличной от фиксированной сетки частот, например между частотами  и

и  ;

;

нестабильность частоты несущих колебаний. Различают абсолютную и относительную нестабильность частоты, долговременную и кратковременную.

Абсолютной нестабильностью частоты называется отклонение частоты  излучаемого радиопередатчиком сигнала от номинального значения частоты

излучаемого радиопередатчиком сигнала от номинального значения частоты  . Например,

. Например,  = 120 МГц, а фактически радиопередатчик излучает сигнал с частотой

= 120 МГц, а фактически радиопередатчик излучает сигнал с частотой  = 119,9994 МГц. Следовательно, абсолютная нестабильность частоты

= 119,9994 МГц. Следовательно, абсолютная нестабильность частоты

-

-  = 120- 119,9994 МГц = 0,0006 МГц = 0,6 кГц.

= 120- 119,9994 МГц = 0,0006 МГц = 0,6 кГц.

Относительной нестабильностью частоты называется отношение абсолютной нестабильности частоты к ее номинальному значению:

В рассмотренном примере относительная нестабильность

В современных радиопередатчиках относительная нестабильность частоты обычно не превышает (2...3)- 10-6. Но в некоторых случаях к этому параметру предъявляются еще более жесткие требования: в них следует иметь  .

.

выделенная полоса частот излучения  . В режиме несущих колебаний радиопередатчик излучает сигнал

. В режиме несущих колебаний радиопередатчик излучает сигнал

где  — частота несущих колебаний.

— частота несущих колебаний.

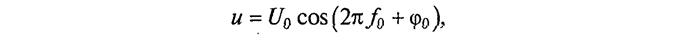

Спектр такого колебания имеет одну составляющую (рис. 2, а ). При любом виде модуляции — амплитудной, частотной, фазовой и импульсной — спектр сигнала становится или линейчатым (рис. 2, б), или сплошным (рис. 2, в), занимая определенную полосу частот  .

.

Для этого спектра выделяется определенная полоса частот  . При этом следует соблюдать неравенство

. При этом следует соблюдать неравенство  ≤

≤  ,т.е. спектр сигнала должен укладываться в выделенную для него полосу. В противном случае излучения одного радиопередатчика могут мешать другим радиопередатчикам, проникая в выделенные для них полосы излучения.

,т.е. спектр сигнала должен укладываться в выделенную для него полосу. В противном случае излучения одного радиопередатчика могут мешать другим радиопередатчикам, проникая в выделенные для них полосы излучения.

Рис. 2

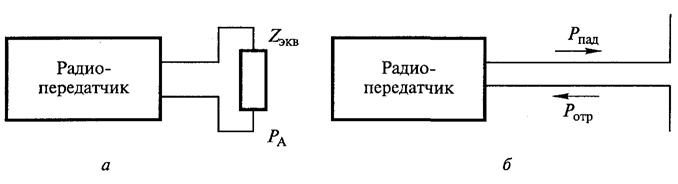

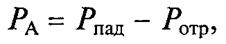

выходная мощность несущих колебаний РА — активная мощность, поступающая из радиопередатчика в антенну. Антенна имеет входное комплексное сопротивление  . Поэтому при измерении выходной мощности радиопередатчика антенна может быть заменена эквивалентным сопротивлением

. Поэтому при измерении выходной мощности радиопередатчика антенна может быть заменена эквивалентным сопротивлением  . Мощность, рассеиваемая в активной составляющей сопротивления

. Мощность, рассеиваемая в активной составляющей сопротивления  , и есть выходная мощность радиопередатчика РА, излучаемая антенной (рис. 3, а).

, и есть выходная мощность радиопередатчика РА, излучаемая антенной (рис. 3, а).

Рис. 3

Мощность РА можно определить и вторым способом при непосредственном подключении радиопередатчика к антенне. По связывающему их фидеру распространяются две волны: в прямом направлении — падающая, в обратном — отраженная от антенны (рис. 3, б). При этом мощность радиопередатчика

где Рпад — мощность падающей волны; Ротр — мощность отраженной волны;

суммарная мощность, потребляемая радиопередатчиком от источника или блока питания по всем цепям, Р0обЩ;

коэффициент полезного действия, или промышленный КПД, определяемый как отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой:

Вид модуляции и определяющие его параметры. При амплитудной модуляции таким параметром является коэффициент модуляции т ≤ 1, при частотной — девиация частоты  , при фазовой — девиация фазы

, при фазовой — девиация фазы  , при импульсной — длительность импульса

, при импульсной — длительность импульса  и период их повторения

и период их повторения  .

.

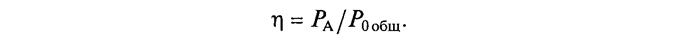

Параметры передаваемого сообщения. Таким сообщением может быть речевая, факсимильная, телевизионная, телеметрическая и другая разнообразная информация, в том числе и считываемая с компьютера. Сообщение может передаваться в форме аналогового (рис. 4, а) или цифрового сигнала (рис. 4, б). При аналоговом сообщении основным характеризующим его параметром является полоса частот спектра сигнала, при цифровом — число бит в секунду (битом называется единица цифровой информации, при двоичном коде это 1 или 0).

Рис. 4

5 Побочные излучения радиопередатчика и параметры, характеризующие допустимые искажения передаваемого сообщения

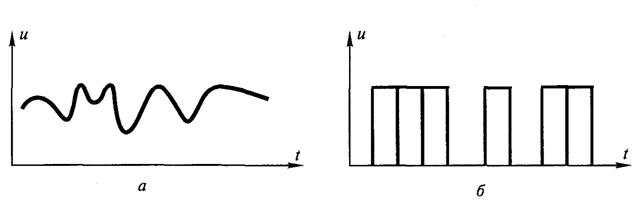

Побочные излучения радиопередатчика. В идеальном случае радиопередатчик должен излучать только сигнал на частоте несущей, и его спектр должен укладываться в выделенную полосу частот (рис. 1, а). Однако по нескольким причинам, основной из которых является нелинейный характер процессов, протекающих в каскадах радиопередатчика, в спектре излучаемого им сигнала появляются побочные составляющие (рис. 1, б).

Побочные излучения, лежащие за пределами, но вблизи выделенной полосы частот, называются внеполосными. Кроме них радиопередатчик может излучать гармоники — сигналы с частотой 2  , 3

, 3  и т. д., а также субгармоники — сигналы с более низкой частотой

и т. д., а также субгармоники — сигналы с более низкой частотой  / n. Кроме того, возможно излучение так называемых «паразитных» колебаний, причиной возникновения которых является самовозбуждение в усилительных каскадах радиопередатчика. Возникновение «паразитных» колебаний должно быть практически исключено.

/ n. Кроме того, возможно излучение так называемых «паразитных» колебаний, причиной возникновения которых является самовозбуждение в усилительных каскадах радиопередатчика. Возникновение «паразитных» колебаний должно быть практически исключено.

Рис. 1

Поскольку полностью исключить побочные излучения нельзя, особенно в мощных радиопередатчиках, то устанавливается норма на их значение или в абсолютных единицах (т. е. указывается, что мощность такого-то побочного излучения не должна превышать  мВт), или в относительных единицах к мощности основного, полезного излучения.

мВт), или в относительных единицах к мощности основного, полезного излучения.

Обычно эта норма составляет не менее -60 дБ, т.е. по мощности побочное колебание должно быть меньше мощности основного не менее чем в 106 раз. На некоторых частотах эта норма может достигать -100 дБ, -110 дБ и т.д.

Нормы, связанные с управлением радиопередатчика: время установления в нем нормального режима работы после включения, время перехода с одной частоты несущей на другую, режим полной или частичной мощности излучения и другие требования.

Нормы на надежность и долговечность, массу и габаритные размеры радиопередатчика устанавливают в соответствии с общими нормами для радиотехнической аппаратуры.

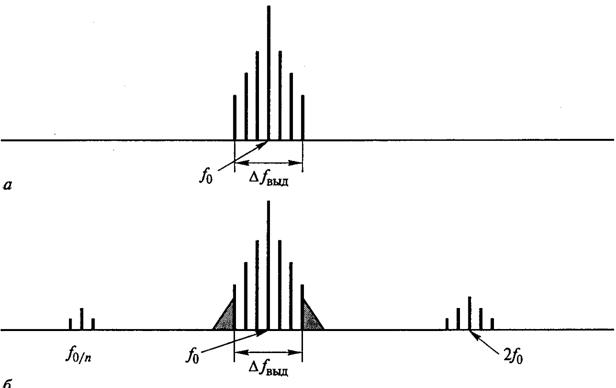

Параметры, характеризующие допустимые искажения передаваемого сообщения. В результате процесса модуляции, т.е. наложения на несущие колебания исходного сообщения, последнее претерпевает некоторые изменения или, иначе говоря, искажается. В каждом конкретном случае устанавливается вид и норма на эти искажения. Например, при передаче сообщения в виде синусоидального сигнала таким параметром является коэффициент нелинейных искажений, определяющий появление в исходном сигнале 2, 3-й и последующих гармоник. При передаче импульсных сигналов искажения можно характеризовать по изменению формы сигнала — допустимой длительности фронта (рис. 2).

Рис. 2

6 Основные параметры и схемы генераторов с внешним возбуждением

Структурная схема генератора с внешним возбуждением

Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) — один из основных каскадов радиопередатчика. Он предназначен для усиления мощности высокочастотных электромагнитных колебании, возбуждаемых в задающем автогенераторе, путем преобразования энергии постоянного электрического поля в энергию электромагнитных колебаний. Следовательно, в состав ГВВ должен входить элемент, способный производить подобное преобразование. Элементы, преобразующие энергию постоянного электрического поля в энергию электромагнитных колебаний, называют активными элементами (AЭ).

В качестве АЭ в радиопередатчиках наиболее часто применяют биполярные и полевые транзисторы. Благодаря несомненным преимуществам основное применение в современных радиопередатчиках при мощности не более нескольких сотен ватт находят транзисторные генераторы. Более того, с помощью способов суммирования сигналов это значение мощности может быть повышено на 2 — 3 порядка. И только в радиопередатчиках повышенной мощности, например радиовещательных мощностью в несколько десятков и сотен киловатт, используются электровакуумные приборы.

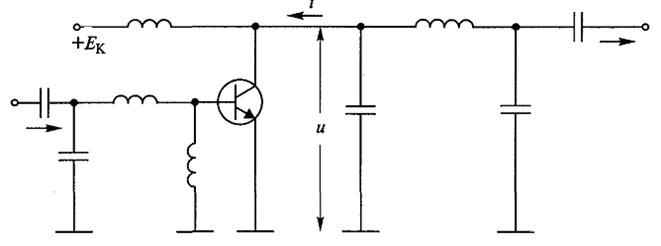

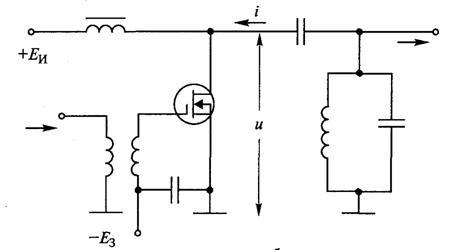

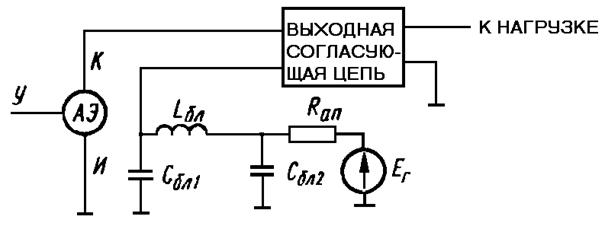

Рассмотрим транзисторные ГВВ. Особенностью таких ГВВ является то, что их входная и выходная цепи разделены. Структурная схема генератора с внешним возбуждением показана на рисунке.

В состав ГВВ помимо АЭ входят согласующие цепи, а также цепи питания и смещения. На вход усилителя поступают электромагнитные колебания частоты  от предшествующего каскада, называемого возбудителем. Нагрузкой ГВВ является входное сопротивление последующего каскада, либо линии, ведущей к антенне.

от предшествующего каскада, называемого возбудителем. Нагрузкой ГВВ является входное сопротивление последующего каскада, либо линии, ведущей к антенне.

Согласующие цепи выполняют две основные функции:

согласуют (преобразуют) сопротивления для наиболее полной передачи входной мощности к АЭ и выходной мощности от АЭ к нагрузке, при этом входная согласующая цепь преобразует входное сопротивление АЭ в сопротивление, равное внутреннему сопротивлению возбудителя, а выходная согласующая цепь — сопротивление нагрузки в некоторое сопротивление, необходимое для получения оптимального режима АЭ (возбудитель представляется в виде последовательного соединения источника напряжения и внутреннего сопротивления);

обеспечивают совместно с цепями питания и смещения колебания тока и напряжения на электродах АЭ такой формы, которая характерна для оптимального режима.

Цепь питания содержит источник постоянного напряжения  и блокировочные элементы, разделяющие цепи постоянного и переменного токов. Цепь смещения состоит из источника фиксированного напряжения смещения

и блокировочные элементы, разделяющие цепи постоянного и переменного токов. Цепь смещения состоит из источника фиксированного напряжения смещения  (или цепочки автоматического смещения) и блокировочных элементов.

(или цепочки автоматического смещения) и блокировочных элементов.

Кроме того, в состав ГВВ могут входить и другие цепи, например цепи  коррекции, антипаразитные цепочки (препятствующие возбуждению паразитных колебаний), элементы защиты АЭ от перегрузок.

коррекции, антипаразитные цепочки (препятствующие возбуждению паразитных колебаний), элементы защиты АЭ от перегрузок.

Для характеристики ГВВ применяют следующие основные параметры:

выходная мощность (мощность в нагрузке) РВЫХ ;

входная мощность РВХ;

колебательная мощность  ~;

~;

мощность постоянного тока, потребляемая АЭ от источника питания Р0.

Наиболее важным параметром ГВВ является выходная мощность, которую обычно стремятся увеличить. В радиопередатчиках на полупроводниковых приборах велика также роль электронного КПД  Р~/Р0, увеличение которого способствует снижению рассеиваемой в АЭ мощности и, следовательно, облегчает решение проблемы отвода теплоты. В диапазоне СВЧ наряду с выходной мощностью и электронным КПД существенное значение имеет коэффициент усиления.

Р~/Р0, увеличение которого способствует снижению рассеиваемой в АЭ мощности и, следовательно, облегчает решение проблемы отвода теплоты. В диапазоне СВЧ наряду с выходной мощностью и электронным КПД существенное значение имеет коэффициент усиления.

Численные значения параметров усилителей мощности зависят от рабочей частоты, назначения радиосистемы, места ГВВ в структуре передатчика.

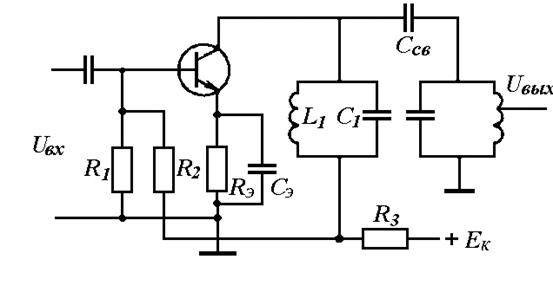

Схемы ВЧ генераторов с внешним возбуждением с биполярным транзистором и с полевым транзистором показаны на рисунках.

Схема ВЧ генераторов с внешним возбуждением с биполярным транзистором

Схема ВЧ генераторов с внешним возбуждением с полевым транзистором

Теперь сравним между собой генераторы с биполярными и полевыми транзисторами. Преимущества полевых транзисторов по сравнению с биполярными состоят в следующем:

в большем коэффициенте усиления по мощности и меньшем коэффициенте шума в СВЧ диапазоне;

лучшей линейности амплитудной характеристики, что следует из сравнения статических характеристик прибора;

лучшей температурной стабильности и радиационной стой кости.

Поэтому в СВЧ диапазоне, начиная с частоты 1...2 ГГц, особенно при усилении многочастотных сигналов и необходимости обеспечения линейного режима работы все большее применение находят генераторы с полевыми транзисторами

7 Схемы цепей питания ГВВ

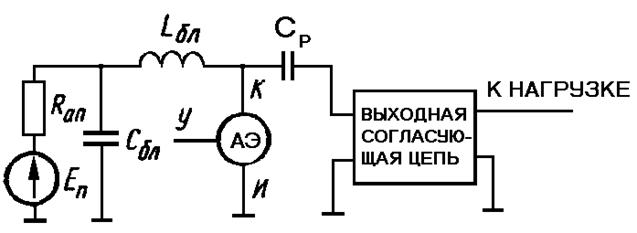

В состав ГВВ входят активный элемент, согласующие цепи, а также цепи питания и смещения. Чтобы расчетный режим был реализован на практике, нужно правильно спроектировать внешние цепи усилителя — питания, смещения и согласования.

Цепь питания содержит источник постоянного напряжения ЕП и блокировочные элементы. Существует две системы питания — параллельная, когда источник питания, АЭ и входная согласующая цепь включены параллельно (рис. 1), и последовательная (рис. 2) (предполагается, что в последовательной схеме согласующая цепь пропускает постоянный ток).

Рисунок 1 – Параллельная схема цепей питания АЭ

Благодаря блокировочным элементам СБЛ и LБЛ исключаются потери мощности высокой частоты в источнике питания и устраняется нежелательная связь между каскадами передатчика через источник питания. Разделительная емкость СР в параллельной схеме нужна для развязки по постоянному току активных элементов данного и последующего каскада. Блокировочные и разделительные элементы не должны влиять на режим работы АЭ по переменному току.

Рисунок 2 – Последовательная схема цепей питания АЭ

При наличии высокочастотных колебаний АЭ эквивалентен отрицательному сопротивлению на резонансной частоте контура, что может привести к возбуждению в нем колебаний. Чтобы исключить их, применяют антипаразитный резистор Rап.

Для последовательной схемы при одной и той же величине Rап блокировочные емкости и индуктивности здесь оказываются много меньшими, чем в параллельной схеме питания. Это является преимуществом последовательной схемы.

Схемы параллельного питания более критичны к выбору элементов, чем схемы последовательного питания. В ламповых усилителях схему параллельного питания обычно не применяют.

Рисунок 3 - Схема усилителя мощности на транзисторе с параллельным

питанием цепи коллектора

Схемы транзисторных ГВВ составляют по тем же правилам, что и ламповых. В их выходных цепях, как правило, используют схемы параллельного питания, поскольку в цепи согласования (ЦС) с емкостными связями нет пути для тока IK0 (рис. 3).

8 Схемы цепей смещения генераторов с внешним

возбуждением

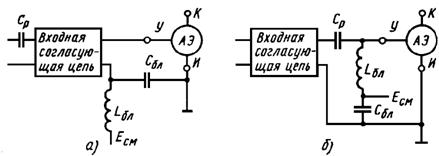

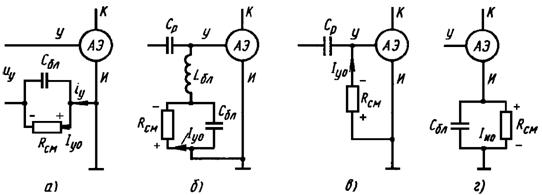

Как и цепь питания, цепь смещения состоит из источника постоянного напряжения и блокировочных элементов. Для подачи постоянного напряжения на управляющий электрод АЭ можно также применить последовательную или параллельную цепь фиксированного смещения (рис. 1). В первом случае цепь смещения включают последовательно с источником возбуждения и АЭ, во втором — параллельно.

Рисунок 1 – Последовательная (а) и параллельная (б) схемы фиксированного смещения

Помимо фиксированного в усилителях применяют автоматическое смещение. Автосмещение образуется в результате падения постоянного напряжения на сопротивлении автосмещения RСМ из-за протекания по нему постоянной составляющей входного тока. Различные варианты схем автосмещения изображены на рис. 2. В первых трех схемах (а — в) автосмещение создается постоянной составляющей тока управляющего электрода IУ0. Постоянный ток IУ0 появляется из-за выпрямляющего действия входной части АЭ (управляющий электрод — исток). Если RСМ значительно больше модуля входного сопротивления АЭ и можно пренебречь потерями РВХ на сопротивлении автосмещения, то часто применяется схема рис. 2, в. Для схем рис. 2, а — в напряжение автосмещения рассчитывается по формуле  .

.

При протекании через RСМ постоянного тока истока IИ0 используется схема рис. 2, г. Здесь напряжение смещения при том же RСМ может быть намного большим:  , где

, где  — постоянный ток коллектора;

— постоянный ток коллектора;  . В генераторах на биполярных транзисторах постоянная составляющая тока

. В генераторах на биполярных транзисторах постоянная составляющая тока  — это ток рекомбинации, поэтому

— это ток рекомбинации, поэтому  .В полевом транзисторе

.В полевом транзисторе  — ток утечки затвора, он не превышает единиц миллиампер. Поэтому в ГВВ на полевых транзисторах применяют фиксированное смещение или автосмещение по схеме рис. 7, г. Недостаток этой схемы — увеличение мощности, рассеиваемой на сопротивлении RСМ.

— ток утечки затвора, он не превышает единиц миллиампер. Поэтому в ГВВ на полевых транзисторах применяют фиксированное смещение или автосмещение по схеме рис. 7, г. Недостаток этой схемы — увеличение мощности, рассеиваемой на сопротивлении RСМ.

Рисунок 2 – Схемы автосмещения:

а) –последовательная; б)-параллельная; в)-упрощенная параллельная; г)-обусловленная постоянным током IИ0

9 Промежуточные каскады радиопередатчиков, схемы промежуточных каскадов

Каскады передатчика, расположенные между возбудителем и выходным усилителем мощности, называются промежуточными.

Для получения высокой стабильности частоты передатчика возбудитель (задающий генератор) имеет небольшую мощность (до 1 Вт) и слабо связан с последующим каскадом. Поэтому если радиопередатчик имеет выходную мощность несколько десятков и более ватт, то для возбуждения выходного каскада устанавливается несколько промежуточных каскадов.

Основное назначение промежуточных каскадов — усиление мощности созданных возбудителем колебаний до достаточной для возбуждения выходного каскада и повышения стабильности частоты передатчика. Промежуточные каскады защищают возбудитель (задающий генератор) от влияния изменяющихся параметров антенны и режима работы выходного каскада на рабочую частоту возбуждения. Промежуточные каскады осуществляют также умножение частоты.

В зависимости от местоположения в структурной схеме передатчика промежуточные усилители можно классифицировать на буферные, умножители частоты, предоконечные.

К промежуточным каскадам предъявляют следующие основные требования:

обеспечивать высокий коэффициент усиления по мощности;

ослаблять связь выходной цепи каскада с входной его цепью;

обеспечивать постоянство амплитуды выходного напряжения по диапазону.

Высокий коэффициент усиления следует выбирать с целью уменьшения промежуточных каскадов. Чем меньше каскадов, проще иx схемы, более облегченный электрический и тепловой режимы их электронных приборов, тем выше надежность.

Выходная мощность каждого промежуточного каскада расходуется частично в его выходном контуре на покрытие собственных потерь в нем и частично во входной цепи последующего каскада. Эти затраты мощности являются следствием наличия во входной цепи следующего каскада тока, источников которого является предыдущий каскад.

Промежуточный усилитель предназначен для создания мощности, необходимой для возбуждения последующего каскада.

В передатчиках большой мощности промежуточные усилители выполняют на электронных лампах, в маломощных — на транзисторах.

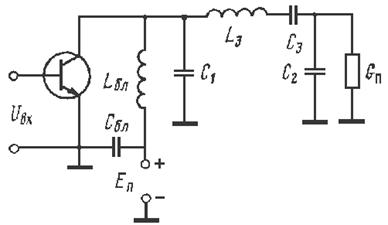

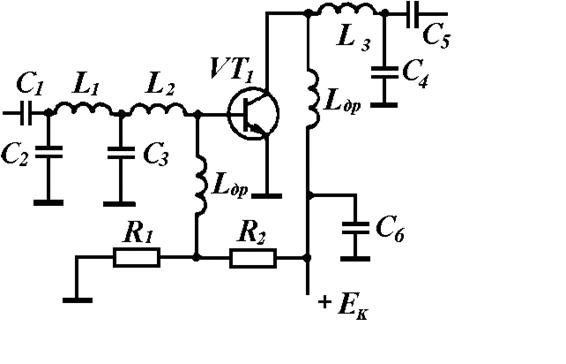

Схема широкополосного промежуточного усилителя приведена на рисунке. Входной фильтр составлен элементами С 2, L1, СЗ, L2 и СВХ транзистора. Выходной П-образный фильтр нижних частот образован элементами L3, С4 и Свых транзистора.

Каскад, включаемый непосредственно после задающего генератора, называется буферным. Он обеспечивает задающему генератору постоянную нагрузку и ослабляет влияние антенны, выходного и промежуточных усилителей на режим и частоту его колебаний.

Схема широкополосного промежуточного усилителя

Причины, вызывающие изменение режима и частоты колебаний возбудителя (задающего генератора), могут быть различны. Это изменение параметров антенны в результате воздействия внешних условий погоды, изменение режима промежуточных и выходного каскадов при непостоянстве напряжения источников питания и др. Пусть, например, изменились параметры антенны в результате изменения погодных условий. Так как антенна входит в состав сопротивления нагрузки выходного усилителя, то изменение ее параметров изменяет это сопротивление и режим усилителя, а следовательно, и токи в выходной и входной цепях. Ток входной цепи нагружает контур промежуточного усилителя, и его изменение вызывает изменение режима этого каскада, то есть изменение его токов выходной и входной цепей. Итак, изменение параметров антенны достигает задающий генератор и вызывает изменение его частоты.

10 Умножители частоты колебаний, схемы умножителей частоты

Промежуточный усилитель, частота колебаний на выходе которого больше частоты колебаний на входе в целое число раз (чаще всего в 2 или 3 раза) fвых=nfВХ, где n — кратность умножения, называется умножителем частоты.

Использование умножителей частоты в передатчиках позволяет:

1) понизить частоту возбудителя (задающего генератора) при сохранении более высокой частоты на выходе передатчика, а, следовательно, применить кварцевую стабилизацию частоты в коротковолновых и ультракоротковолновых передатчиках, так как кварцевые пластины непосредственно для KB и УКВ оказываются механически непрочными и применить их нельзя; кварцевые резонаторы изготовляются на частоты не более 100 МГц, а применение умножителей позволяет получить стабилизированные кварцем колебания до тысяч мегагерц; кроме того, при бескварцевой стабилизации частоты параметры контура автогенератора на более низкой частоте получаются лучшими;

2) расширить в п раз диапазон волн передатчика, не расширяя диапазон волн задающего генератора;

3) повысить устойчивость работы передатчика потому, что при большой разнице в рабочих частотах каскадов, стоящих перед умножителем и после него, паразитная обратная связь значительно уменьшается;

4) повысить стабильность частоты возбудителя, так как при разных частотах настройки входного и выходного контуров умножителя изменение настроили входного контура почти не влияет на настройку его входного контура, а следовательно, и на настройку контура предыдущего каскада;

5) увеличить девиацию частоты или фазы при частотной или фазовой модуляции;

6) сформировать множество стабилизированных кварцем частот в синтезаторах частоты возбудителей широкополосных передатчиков.

По типу используемого нелинейного элемента умножители частоты подразделяют на транзисторные и диодные.

Основными параметрами умножителя частоты являются: коэффициент умножения по частоте  ;выходная мощность

;выходная мощность  -й гармоники

-й гармоники  ;входная мощность 1-й гармоники

;входная мощность 1-й гармоники  ; коэффициент преобразования

; коэффициент преобразования  ;коэффициент полезного действия

;коэффициент полезного действия  (в случае транзисторного умножителя), уровень подавления побочных составляющих.

(в случае транзисторного умножителя), уровень подавления побочных составляющих.

Схема транзисторного умножителя частоты и методика его расчета практически ничем не отличаются от усилителя.

Необходимо только выходную цепь генератора настроить на  -югармонику. Контур в выходной цепи, настроенный в резонанс с

-югармонику. Контур в выходной цепи, настроенный в резонанс с  -й гармоникой сигнала, должен обладать удовлетворительными фильтрующими свойствами. В этом случае в выходном контуре наибольшую мощность будут иметь колебания с частотой, на которую он настроен.

-й гармоникой сигнала, должен обладать удовлетворительными фильтрующими свойствами. В этом случае в выходном контуре наибольшую мощность будут иметь колебания с частотой, на которую он настроен.

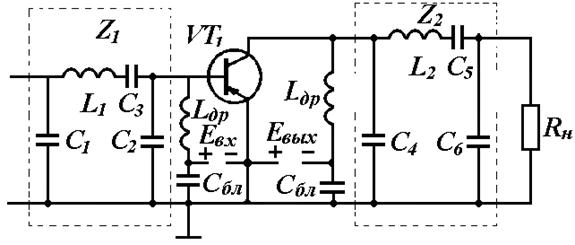

Принципиальная схема транзисторного умножителя частоты

Практическая принципиальная схема транзисторного умножителя частоты приведена на рисунке. На вход схемы подается колебание с частотой ω. Базовым делителем напряжения транзистор устанавливается в режим класса В. В один из полупериодов входного напряжения транзистор открывается и в цепи коллектора ток протекает в виде периодической последовательности импульсов. Избирательной коллекторной нагрузкой является двухконтурный полосовой фильтр с внешнеемкостной связью ССВ, настроенный на вторую или третью гармонику входного напряжения. На выходе схемы создается напряжение с удвоенной или утроенной частотой.

Схема транзисторного усилителя на П-образных фильтрах

Схема транзисторного умножителя частоты на П-образных фильтрах приведена на рисунке. На входе умножит