К тому же, подозрение на поголовную микроцефалию homo floresiensis давало основания для множества научных дискуссий, но не давало никакого ответа о совершенстве каменных орудий этих малышей.

В результате была принята компромиссная, очень обтекаемая версия, что homo floresiensis страдал от генетического дефекта, известного как микроцефалическая остеодисплазическая примордиальная карликовость II типа (microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism II — MORD II). При этом типе карликовости «тело и мозг человека остаются маленькими при практически нормальном уровне интеллекта» (Вонг Кейт // ВМН, 2005. №5).

Благодаря этим компромиссным, но, возможно, здравым выводам, феномен homo floresiensis и иных «маленьких людей», не получив снова никаких объяснений, получил хотя бы новое имя: MORD-II.

И вновь возвращаемся к вопросу разума палеоантропов.

Но даже если придерживаться стереотипических, устоявшихся представлений о критичности небольшой массы мозга, то и в этом случае отказать в наличии полноценного разума и homo erectus, и неандертальцам, да и вообще всем палеоантропам не будет никакой возможности13.

По всей совокупности археологических данных на сегодняшний день уже известно, что люди палеолита, мезолита и раннего неолита имели объём мозговой массы не меньший, чем у Эйнштейна (1230 см3) или у нобелевского лауреата А. Франса (1017 см3), а у неандертальцев — значительно больший, приближаясь к стандарту Мерилин Монро (1422 см3) и даже превосходя его (список цитируется по таблице проф. Л. Этингена).

По очень грамотным вычислениям Г. Бонина (исследование 1934 г.), средняя емкость черепа кроманьонца равняется, в среднем, 1570 см3, примерно такой же она остается и у более поздних представителей неолита (1525-1533 см3), в железном веке начинается постепенное уменьшение до 1524 см3, а в Древнем Египте доходит до 1390 см3, приближаясь к среднему значению современного человека.

Вероятно, следует помнить, что мы имеем на руках ещё далеко не все цифры, даже по тем персонажам истории, что признаны как выдающиеся интеллектуалы.

Значительная часть захоронений знаменитых или известных писателей, полководцев и ученых остаётся необследованной по крайней мере в части элементарной краниометрии.

«Почтение» к останкам, не очень понятное при нерешённости столь важных проблем, как происхождение и развитие мышления, увы, препятствует вскрытию и изучению многих сакрализированных склепов, гробниц, саркофагов, мощевиков, рака и могил.

а Рака — большой ларец в форме саркофага, сундука, иногда архитектурного сооружения, предназначенный для хранения мощей святых. — Прим. ред.

(Огромное количество драгоценного для краниометрии материала скрыто в так называемых мощах. Естественно, для полноценной краниометрии они нуждаются в чистке от органических остатков их прежних «владельцев», последующей дезинфекции и выварке.)

Впрочем, впечатляют даже случайные, разовые результаты недавних исследований.

Профессор Р. Вертеманн, которому довелось изучить череп Эразма Роттердамского, определил ёмкость его мозгового черепа в 1225 см3. (Цит. по иссл. ИАРАН: Медникова М. Трепанации в древнем мире и культ головы, 2004.)

Следовательно, объём мозга роттердамского гуманиста вряд ли превышал 918 см3, что даёт полное право говорить о его полной анатомической сопоставимости с мозгом самых ранних homo erectus.

Я неслучайно говорю об анатомической сопоставимости, так как два миллиона лет для столь сложного органа, каким является мозг, — это ничтожный срок, недостаточный для формирования новых структур и функций.

Впрочем, вопрос о «возрасте» функций и части важнейших структурных образований мозга ещё будет подробно рассмотрен мною в главе V.

Вообще, стыдливость человечества в отношении основного периода собственной истории понять легко.

Как минимум два миллиона лет человек, имея уже очень большой и анатомически развитый мозг, равный мозгу Эйнштейна и Эразма Роттердамского, довольствовался ролью мелкостайного животного, промышлявшего падалью, выкапыванием съедобных корешков и каннибализмом.

Стереотип о человеке как об «охотнике» и «хищнике» давно развенчан палеоантропологией. Есть множество изложений данного вопроса, но наиболее концентрированными и простыми до сих пор являются формулировки проф. Б. Ф. Поршнева (1905-1972):

I. «Люди, начиная с австралопитековых и кончая палеоантроповыми, умели лишь находить и осваивать костяки и трупы умерших и убитых хищниками животных. Впрочем, и это было для высших приматов поразительно сложной адаптацией. Ни зубная система, ни ногти, так же как жевательные мышцы и пищеварительный аппарат, не были приспособлены к занятию именно этой экологической ниши. Овладеть костным и головным мозгом и пробить толстые кожные покровы помог лишь ароморфоз, хоть и восходящий к инстинкту разбивания камнями твердых оболочек у орехов, моллюсков, рептилий, проявляющийся тут и там в филогении обезьян. Это была чисто биологическая адаптация к принципиально новому образу питания — некрофагии.

II. Итак, археоантропы, все ещё, как и австралопитеки, не имели никаких ни морфологических, ни функциональных новообразований для умерщвления крупных животных, для превращения в хищников-убийц. Они были по-прежнему узко специализированным видом высших приматов, приспособленных к трупоедению. Гипотеза об их охоте на крупных животных не может быть подтверждена никакими фактами» (Поршнев Б. Ф., проф. О начале человеческой истории, 2006).

(Здесь, для скептиков, я напоминаю, что Поршнев говорит об эпохе homo erectus, т.е. об основном периоде становления человека, а не о двух десятках тысяч лет, условно именуемых «кроманьонским временем», когда, помимо традиционной детритофагии, действительно уже практиковалось что-то похожее на охоту.)

Стоит отметить, что предлагаемый взгляд является не неким «особым» мнением проф. Б. Поршнева, а сформировавшейся концепцией палеоантропологических школ.

К примеру:

«Для плотоядных, но ещё не имевших возможности добывать себе пищу охотой гоминид, практически единственным источником необходимого белка было мясо животных, убитых и частично брошенных хищниками» (Зубов А. А., проф. Становление и первоначальное расселение рода “homo”, 2011).

«При обилии копытных значительная часть туши убитого животного оставлялась хищниками нетронутой, что составляло достаточную пищевую базу для ранних людей» (Бутовская М. Социальная структура ранних гоминид и проблема адаптации к различным климатическим условиям в палеолите, 1997).

«Ситуация определила пищевую стратегию первых людей как популяции scavengers — “падальщиков”, или, точнее, существ, питающихся объедками, т. к. речь в данном случае идёт не о животных, погибших своей смертью, а о тактике “доедания” дичи, убитой крупными хищниками» (Dennell R. Dispersal and Colonisation, Long and Short Chronologies: How Continuous is the Early Pleistocene Record for Hominids Outside East Africa, 2003).

Впрочем, здесь есть «непонятности».

В частности, вероятно, навсегда останется вопросом «очерёдность» человека в доступе к падали, так как конкуренты в деле нахождения и доедания останков у homo были весьма впечатляющими.

«Особенно опасным конкурентом для гоминид в процессе борьбы за туши животных была вымершая теперь огромная гиена Pachycrocuta, способная разгрызать любые кости, которая не оставляла человеку никаких шансов на добычу костного и головного мозга мёртвых животных, а прямая конфронтация с таким зверем окончилась бы в то время не в пользу человека, тем более что гиены охотятся стаями» (Зубов А. А., проф. Становление и первоначальное расселение рода “homo”, 2011).

Место homo в очереди к падали достаточно долго было предметом дискуссий14.

Если обратиться к наиболее серьёзным исследованиям последнего времени, то мы увидим, что М. Dominguez-Rodrigo (иссл. 2001), R. J. Blumenschien (иссл. 1995), М. Е. Lewis (иссл. 1997), М. М. Selvaggio (иссл. 1994) определяют человеку весьма скромное место в этой очереди, едва ли не одно из последних.

R. Dennell (иссл. 2003), A. Treves, L. Naughton (иссл. 2005), М. Л. Бутовская (1997), А. Зубов (2011) тот же самый вопрос рассматривают значительно оптимистичнее, полагая, что каменные орудия, размеры и исключительная агрессивность всё же оставляли человеку некий шанс на место где-то в середине «очереди», после Pachycrocuta и других крупных стайных падальщиков, но всё же до птиц и плотоядных грызунов.

Здесь есть мрачная «ирония судьбы», возможно, определившая многие наклонности человека. В течение двух миллионов лет своей т.н. доисторической животной жизни (т.е. основного биологического периода), нося в себе поразительные потенциалы агрессии, homo вынужден был довольствоваться ролью падальщика, не способного самостоятельно убивать.

По всем меркам зоологии homo достаточно безобиден. Он лишен даже минимального инструментария хищника. У него нет когтей, клыков, скоростных возможностей, ядовитости, мышечной мощи или уникальных особенностей (вроде тех, что есть, к примеру, у пауков). Но есть редкий по силе и комплектности набор основных агрессий.

Что же позволяет с уверенностью говорить об исключительной агрессивности как о видовом отличии homo, изначально ему присущей и неизменной? Ведь о характере и нравах палеоантропов не сохранилось почти никаких свидетельств; лишь скупые археологические указания на вероятную нормативность каннибализма в их стаях, на детритофагию и странную стагнацию вида в течение примерно двух миллионов лет.

Поясняю.

Такой вывод становится возможен благодаря наличию двух бесспорных факторов.

Первый фактор — это та часть истории человечества, которая была задокументирована, является общеизвестной и прекрасно характеризует вид homo. Формально «коротенький», но неплохо зафиксированный и исследованный период человеческой истории с 5000 г. до н. э., до наших дней вполне может быть образчиком поведения данного вида.

Конечно, история человечества, начиная с шумеров, — это очень размытый, во многом фантазийный, но (в общем и целом) всё же документ, свидетельствующий (в первую очередь) о беспрецедентной в зоологии агрессивности вида.

К примеру, массовость и постоянность внутривидовых и межвидовых убийств является не просто практикой homo, но и сущностным стержнем его цивилизации. Более того, обязательным, рутинным условием её развития и успешности.

Но, быть может, исключительная агрессивность — это свойство homo лишь «фиксированной эпохи», некое правило социализации, которое «замешивается» только на внутривидовой и межвидовой крови и через это правило формирует особый тип поведения?

Отнюдь.

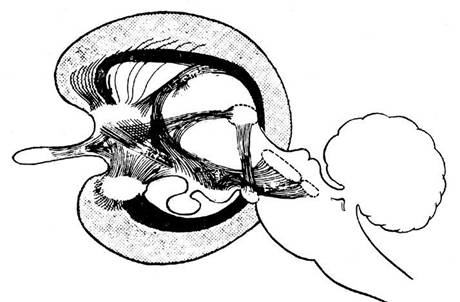

Это предположение легко опровергается знанием как особенностей, так и возраста той структуры головного мозга (лимбической системы systema limbica), которая и генерирует различные эмоции и агрессии, а через них формирует базовое поведение любого позвоночного (илл. 18).

Ещё в 1784 году Поль Брока определил лимбическую систему как область, включающую структуры переднего мозга на границе ростральной части ствола головного мозга у входа в полушария. (Брока же дал ей имя — от limbus, т.е. «кайма».) Впоследствии границы лимбической системы были существенно расширены, но об этом — чуть ниже.

Илл. 18. Схематическое изображение структур и связей лимбической

системы (по МакЛину)

Вглядимся в «фиксированную» историю homo и увидим, что сквозь пламя церковных костров, бесконечье скотобоен, грудей, младенцев, завоеваний, пулемётов, нимбов, концлагерей, шуб, войн, открытий, отбивных, совокуплений, казней и ракет, т.е. сквозь все «знаковые» картинки человеческой цивилизации просвечивают знакомые ещё по мозгу древних рептилий очертания амигдалы15, сосцевидного тела, гипоталамуса, септума и прочих первородных структур systema limbica. (Причём они не просто «просвечивают» и видятся, они во многом и определяют содержание этих картинок.)

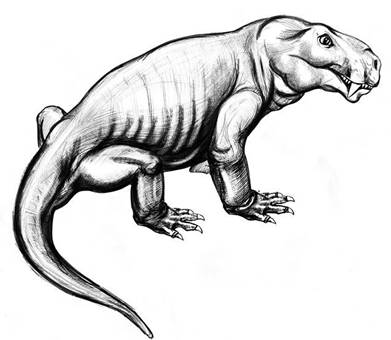

Следует помнить, что вышеперечисленные мною отделы мозга окончательно сформировались ещё в палеозое, в черепах синапсид (терапсид и пеликозавров), и неизбежно обрекли почти все виды, унаследовавшие их от звероящеров, на агрессивность как на абсолютную норму и основной движитель поведения.

(Лимбическая система мозга функционально и анатомически сходственна у всех видов животных, включая homo. Следовательно, речь может идти о возрасте «вообще» systema limbica, а не конкретно у человека. Понятно, что являясь поздним видом, homo мог только унаследовать те нейрофизиологические структуры, что складывались у позвоночных за сотни миллионов лет.)

Вероятно, следует сразу признать и оговорить, что нейроморфология и до сегодняшнего дня не имеет единого мнения об анатомических границах systema limbica. Впрочем, для нас это не может явиться существенной проблемой, так как объектом нашего внимания являются возраст и функции тех её структур, принадлежность которых к лимбической системе сомнений не вызывает, это гипоталамус, гиппокамп, миндалевидный (амигдалярный) комплекс, прозрачная перегородка, поясная извилина, вентромедиальные ядра таламуса, центральное серое вещество, мамиллярные тела et cetera).

Наилучшим и наиболее полным образом на сегодняшний день (применительно к эмоциогенным функциям) изучены такие части systema limbica, как гипоталамус и амигдалярный комплекс, в чём можно убедиться на основании следующих трудов: В. Черкес (1967), М. Мгалоблишвили (1974), К. Pribram, Kaplan (1954), Rosvold et al. (1951), Adey (1958), Gloor (1960), Brutkowski, Fonberg, Mempel (1960), Brady et al. (1954), Д. Бирюков (1963), Lissak, Endorczi (1961), Summer, Kaelber (1962), Koikegami (1964), А. Гамбарян и др. (1981), A. Kuntz (1953), Goddard (1964), Nacao (1960), Ursin (1965), E. Cenn (1959), Kaada (1972), Blanchard (1972), H. Гращенков (1964), Righetti (1903), Babinski (1900), Economo (1917-1920), Camus, Roussy (1913), П. Анохин (1957), Г. Мэгун (1958), Дж. Папец (1937), W. Cannon, Z. Back, A. Rozenblueth (1931), J. Johnston (1923), W. Le Gros Clark (1936) et cetera.

Для начала, используя данные труды и заключённые в них экспериментальные данные, необходимо расставить точки над i в вопросе «возраста» systema limbica.

Отметим, что мы имеем сумму очень авторитетных мнений по данному поводу, из которых выберем три. (По принципу академического радикализма их авторов.)

I. «Связи меж гипоталамической областью и более каудально расположенными структурами продолговатого и спинного мозга принадлежат к числу ранних» (Гращенков Н. Гипоталамус, 1964).

II. «Гипоталамическая область обнаружена у всех хордовых, в том числе и у тех рыб, что не претерпели существенных эволюционных изменений со времён палеозоя» (К примеру, у латимерии — Прим. автора). (Бирюков Д. Эволюционные идеи И. М. Сеченова и некоторые вопросы физиологии нервной деятельности // Физиологический журнал СССР, 1963).

III. «Миндалевидный комплекс — это симметричная структура, расположенная в вентромедиальной части рострального полюса височной доли. Филогенетически развитые миндалины наблюдаются уже у круглоротых и достигают полного развития у млекопитающих» (Johnston J. Further Contributions to the Study of the Evolution of the Forebrain, 1923).

Легко заметить, что, при всей их несомненности, выводы J. Johnston, Д. Бирюкова, Н. Гращенкова (как и любых других исследователей) излишне лаконичны, постулятивны и нуждаются в комментариях.

Итак, комментирую.

Первым признаком архаичности церебральной структуры (как известно) является наличие у неё прямых связей со спинным мозгом.

Возьмём для примера эфферентные пути гипоталамуса: медиальный пучок (fasciculus longitudinalis medialis), дорсальный гипоталамо-тектальный пучок (fasciculus longitudinalis dorsalis), обонятельный мезенцефальный пучок, пучок Щютца, сосково-покрышечный пучок Гуддена, сосковидно-таламический пучок et cetera.

На самом деле эфферентные пути гипоталамуса многочисленнее, чем указано мною выше, но важнейшие — напрямую ведут к структурам спинного мозга, что сразу говорит само за себя (т.е. за древность формации).

Вторым, и не менее значимым, признаком архаичности органа или структуры справедливо считается гомологичностьb её ядерных формаций с подобными же формациями у примитивных животных.

b Гомологичность — сходность. В биологии гомологичными называют органы одинакового происхождения, сходные по основному строению и развитию, выполняющие одинаковые или неодинаковые функции. — Прим. ред.

Приглядимся к ядерным формациям того же гипоталамуса.

У homo (к примеру) кривизна оси мозга и глубокая рельефность турецкого седла (необходимые при эректильности тела), конечно, несколько утолстили и укоротили гипоталамическую область, придав ей определённое анатомическое своеобразие. Образно выражаясь, здесь оттиск «печати эволюции» на самой форме достаточно отчётлив. Но, несмотря на эту внешнюю метаморфозу, все существенные скопления ядер в этой структуре (примерно) подобны расположению ядерных масс у низших животных.

Более того, и сами ядра достаточно легко гомологизируются, как это доказал Ле Гро Кларк (Le Gros Clark W. The Topography and Homologies of the Hypothalamic Nuclei in Men //J. Anat., 1936).

Гро Кларковский труд свидетельствует о типичности, а тем самым, возможно, и о неизменности функций гипоталамуса у позвоночных, вне зависимости от их «высшести» или «низшести». Эта неизменность, я бы сказал, «эволюционная застывшесть» ядерных образований является прекрасным (ещё одним) свидетельством архаичности гипоталамических структур.

Спинальные связи и гомологичность ядер — это, конечно, самые грубые и простые критерии, но именно они и являются бесспорными.

Исходя из вышесказанного древность данных структур не вызывает никаких сомнений.

Предположение, что формировавшая мозг свирепая реальность как палеозоя, так и последующих эпох могла испытывать потребность в каких-то иных интеграторах поведения, кроме агрессий, является чисто фантазийным и всерьёз обсуждаться не может.

Дело в том, что выживание вида обеспечивали лишь зрелость и сила агрессий. Любое подмешавшееся к ним «положительное» качество было бы для этого вида самоубийственным. Оно просто «смахнуло» бы его носителей с эволюционной сцены.

В результате, именно комплект агрессий и стал основой всякого сложного поведения. И именно его (в той или иной степени) унаследовали млекопитающие, в том числе и homo.

А более, кстати, наследовать было и нечего. В реальности нашей эволюции никакие качества, кроме тех, что детонируются агрессиями и их производными, не имели, не имеют и, вероятно, не будут иметь никакой существенной ценности.

К слову, «стыд», «совесть», «милосердие» или иные «качества» современного homo хотя и имеют строго культурологическое происхождение, но тоже способны в незначительной степени определять его поведение. Впрочем, будучи лишь поведенческими играми, они предельно хрупки и зависимы от множества этнических, исторических, финансовых, бытовых, культурных, географических, климатических, этикетных или иных обстоятельств. С реальными интеграторами поведения (агрессиями) они соотносятся примерно как Verrucaria со скальным массивом, на котором эти лишайники обычно селятся. Впрочем, «добродетели» никогда не выдерживают конкуренции с подлинными основами поведения, т.к. являются не более чем инструментом, применение или не применение которого целиком зависит от обстоятельств. Впрочем, это отдельный разговор, который ещё впереди.

Исходя из вышесказанного homo, как эволюционный продукт, на всех этапах своей истории и не мог бы быть другим, нежели он обозначен в свой «фиксированный» период, т.к. не мог и не может быть свободен от наследства «бабушки-терапсиды», т.е. от своего переднего мозга и лимбической системы.

Предположение о любом сущностном «изменении» функций systema limbica за 5-7 тысяч лет является необоснованным, т. к. изменение функции неразрывно связано с принципиальным изменением анатомического субстрата и физиологии. Этих изменений, разумеется, произойти не могло и не произошло (вспомним гомологичность ядерных образований гипоталамуса у рептилии и homo).

И дело даже не в том, что для структур мозга семь тысяч лет — ничтожный срок, за который (в смысле цереброгенеза) не может свершиться ничего.

Дело в том, что если мы «вынем» агрессивную составляющую или как-то существенно изменим ее, то никаких других реальных интеграторов поведения просто не останется, так как эволюция никаких «иных» и не создала.

(Примерную «дату» получения предтечами человека этого наследства назвать сложно. Это может быть как конец мезозоя, так и самое начало кайнозоя, когда начали распространяться первые плацентарные, в том числе и приматы, вроде eosimias. Но, вообще, попытка установления точной «даты» является бессмысленным формализмом, так как эволюция обеспечила всему живому необычайную близость и непрерывность родства по церебральным (в данном случае, стволовым) параметрам.)

Впрочем, было бы несправедливо сводить роль агрессий исключительно к практике убийств.

Следует помнить, что комплект агрессий вообще является главным фактором, формирующим норму поведения всякого живого существа.

Основных видов агрессий, как известно, шесть или семь. (Вопрос о границах меж близкими агрессиями и их номинациях до сих пор является дискутивным).

Перечислим их.

Это «хищническая» praedonia aggressio, «материнская» materna aggressio, «половая» sexualis aggressio, «правовая» (агрессия самозаявления) justa aggressio, «территориальная» terretris aggressio, «межсамцовая» intermasculina aggressio, «страховая» reveritoria aggressio. (Я уж не говорю о множестве малых «инструментальных» агрессий, которые тоже, как и «большие», структурируют поведение любого животного, включая homo.)

«Хищническая» (praedonia aggressio) является одной из основных агрессий.

Именно её потенциалы обеспечивают будущее вида и его развитие, так как именно хищничество вынуждает организм искать и находить сложные, но и наиболее эффективные формы поведения.

Будучи самой динамичной из агрессий, praedonia одновременно способна концентрировать все возможности организма на достижение цели, порой, через преодоление множества обстоятельств и препятствий.

По степени фундаментальности и важности она сопоставима с такими базовыми видами агрессий, как materna, sexualis и justa.

По всей вероятности, praedonia значительно более весома, чем terretris, intermasculina, reveritoria et cetera.

Полагаю, «хищническая» наиболее многооттеночна, сложна, нюансирована и, что самое важное, она может провоцировать то поведение, при котором все проявления самой агрессии тщательно скрыты.

Разумеется, со времен звероящеров докембрия praedonia сотни миллионов лет шлифовалась, прежде чем стать стержневой в поведении части млекопитающих, но шлифовка изменяла лишь её «поверхность», разумеется, не касаясь самой сути.

Впрочем, даже если разложить смысл «хищнической агрессии» на её самые архаические компоненты, такие как «скрытность», «поиск», «выслеживание», «угадывание по косвенным признакам», «затаивание», «маскирирование», «скрытное ожидание», «погоня», «нападение», «умерщвление», «добивание», «раздирание», «пожирание», то становится ясно, сколь этот вид агрессии многообразен, перспективен и применим к самым разнообразным ситуациям, внешне совершенно не напоминающим (к примеру) охоту терапсид (звероящеров) палеозоя.

(За последние три тысячи лет homo, конечно, героизировали и «напудрили» весь комплект агрессий, от praedonia до intermasculina, навязали на него множество социальных, культурных, религиозных, военных и гастрономических «бантиков», но, будем откровенны, сути явления это не изменило16.)

Илл. 19. Терапсида

Я неслучайно опять упомянул именно терапсид — зверозубых рептилий, появившихся двести пятьдесят миллионов лет назад. Именно они первыми демонстрируют достаточно сложное поведение, основой которого были зрелые инстинкты и агрессии. Согласно исследованиям J. Carey (1967), Н. Koikegami (1963), именно у рептилий впервые в эволюции появляется полноценный амигдалоидный комплекс, а сами синапсиды являются «критическим этапом эволюции».

Достойно упоминания и то, что разрушение (экспериментальное) части лимбической системы рептилий давало результаты предельно близкие с последствиями таких же экстирпаций у млекопитающих (Карамян А., Соллертинская Т. Роль структур лимбического мозга в регуляции поведенческой деятельности в филогенезе позвоночных, 1985).

Более того, не следует забывать тот факт, что именно синапсиды послужат материалом, из которого эволюция наконец «изготовит» млекопитающих.

Вернёмся к наиболее важной для нашей темы — к хищнической агрессии, вполне достойной звания «regina aggressionis».

Вероятно, именно она дала жизнь тому поразительному ветвлению поведенческих и эмоциональных нюансов, которые и сегодня определяют стремление, неукротимость, храбрость, терпение, достижение, непреклонность, напор и результат.

Возможно, будет совершенно лишним напоминание, что все воинские подвиги homo (от Илиады до Сталинграда) — это прямые дети praedonia, причём в самом её чистом, первородном виде, восходящем из палеозоя.

Возможно, это покажется парадоксальным, но, полагаю, что именно хищническая агрессия является «матерью» и столь ценимых качеств, как «самопожертвование», «бескорыстие», «благородство», «целеустремленность», «сострадание» и другие «добродетели».

Дело в том, что социализация несколько «сместила ориентиры» и переоценила ценности.

Объектом охоты в социализированном мире homo, основной сверхценной «добычей» — становится уже не кролик или бегемот, а общественное одобрение (т. н. слава, признание, уважение, поклонение et cetera).

Именно эта добыча обеспечивает доминацию, власть и дивиденды (масштабы как власти, так и дивидендов могут сильно варьироваться — от «всемирных» до межличностных).

Но охота на общественное признание — сложна и тонка, она требует особой изобретательности, как раз и порождающей различные «самопожертвования», «бескорыстия» и другие специфические, ярко контрастные и, в силу этого, часто успешные вариации поведения homo. Особо сложная цель порождает и предельно сложный инструментарий для её достижения, т.е. т.н. добродетели.

Забавно, но механизм их возникновения, чаще всего, совершенно неведом «охотнику» за признанием. Он вполне может быть уверен, что действительно руководствуется «добродетелями», в чём ему оказывает существенную помощь та часть его мышления, что образована стереотипами. К слову, в «добродетели», как в охотничьей уловке, нет ничего принципиально нового; полагаю, здесь отчасти уместна аналогия с разнообразием маскировок и ухищрений, к которым давно прибегает животный мир и насекомые для успешности своего промысла. Вариативность таких маскировок огромна, она может быть и косметической (для ликвидации собственного запаха), и зрительной, и поведенческой. Превосходными образчиками мимикрии, при которой существо выдаёт себя за нечто «прекрасное» или «безобидное», являются пауки-бокоходы, или цветочные пауки, маскирующиеся под соцветия, что позволяет им прямо в цветке подкарауливать свою добычу; самцы каракатиц, способные «раскраситься» под самок, чтобы получить безопасный доступ в их общество и внезапно совершить спаривание; притворяющиеся водорослями или веточками рыбы-иглы, палочники et cetera.

У homo шаблоны «добродетелей», как правило, заимствуются из бытовой, мистической или литературной мифологии, т.е. из того массива фантазий, который род человеческий сложил о себе самом. Стоит отметить, что, несмотря на свою искусственность, они могут иметь хоть и временно-декоративное, но очень успешное воплощение в реальности.

Также достойно ремарки, что «добродетелями», как эффективным средством достижения цели, «пользуется» не только praedonia, но и любая другая агрессия. К примеру, sexualis и justa.

Столь же отчётливо, как и в деле генерации «добродетелей», regina aggressionis просматривается и в любой другой сфере деятельности homo.

Наглядные образчики её проявлений можно обнаружить, к примеру, в литературе или науке, где в основе успеха — всегда умелая, беспощадная, терпеливая охота за результатом. Впрочем, здесь (скорее всего) присутствует симбиоз агрессий, где justa играет не меньшую роль, чем praedonia. Этот симбиоз выступает как интегратор, движитель уже «интеллектуальных» корковых потенциалов, т. к. в качестве «добычи» выступает научное открытие.