Философы XVIII века – по крайней мере те из них, кто не принадлежал к числу скептиков, – были в основном деистами, то есть верили в далекого безликого Творца, воплощающего скорее силу, чем личность, похожего на часовщика, а не на старшего товарища. Представители традиционного иудаизма и христианства успешно отбивались от противников. Их бог, заявляли они, больше, чем просто часовщик. Он – хранитель истории, на его глазах свершились исход евреев из Египта, блуждание по пустыне и, наконец, обретение Земли Обетованной. Иными словами, он «на связи» и может оказать реальную помощь в беде.

Еврейская бабушка наблюдает за тем, как ее внучок играет на берегу моря. Внезапно на берег накатывает огромная волна и уносит мальчика в море.

– Господи, пожалуйста, спаси моего единственного внука! – в отчаянии молит женщина. – Умоляю, верни его обратно!

Тут же на берег накатывает еще одна громадная волна и выбрасывает мальчика на песок, живого и невредимого. Бабушка подбегает к нему, в волнении осматривает с головы до ног, после чего укоризненно произносит куда‑то вверх:

– А где шапочка?

Попробуйте заявить подобное часовщику!

Теологические различия

Пока религиозные философы пытаются отвечать на Главные Вопросы вроде «Существует ли Бог?», теологи ловят рыбешку помельче (особенно во время Великого поста).

Философ и теолог XX века Пауль Тиллих считал, что разница между философией религии и теологией заключается не только в размере рыбы. Философы, по мнению Тиллиха, пытаются найти объективную истину касательно Бога и всего, что с ним связано. Теологи же находятся «в объятиях веры», они вовлечены и увлечены ею. Иными словами, религиозные философы смотрят на Бога и религию извне, а теологи – изнутри.

Раскол между теологами возникает по столь актуальным вопросам, как «исходит ли Святой Дух лишь от Бога‑Отца, или же как от Отца, так и от Сына?» Неподготовленному человеку явно требуется упрощенный путеводитель по теологическим дебрям, который, слава богу, всегда готовы предоставить нам сатирики. Оказывается, ключевая разница между представителями различных религиозных течений заключается в том, кого они признают, а кого – нет:

Иудеи не признают Иисуса.

Протестанты не признают Папу Римского.

Баптисты не признают друг друга в винной лавке.

Из последнего пункта следует один практический совет. Отправляясь на рыбалку, не берите с собой баптиста: он выпьет все ваше пиво. Лучше пригласите с собой двух баптистов, и тогда все пиво достанется вам.

Отличить друг от друга адептов различных религий можно еще и по тому, за что они ждут нагоняя от их Бога. Для католиков это отказ от посещения мессы. Для баптистов – танцы. Для верующих протестантской епископальной церкви – попытка есть салат вилкой для десерта.

Но если серьезно, дорогие читатели, между разными религиями существуют весьма серьезные догматические различия. К примеру, только католики веруют в идею непорочности, согласно которой Мария, чтобы иметь возможность родить на свет Сына Божия, сама была зачата без первородного греха.

Бредя по улице, Иисус видит, как толпа забрасывает камнями женщину, виновную в прелюбодеянии.

– Пусть тот, кто без греха, первым бросит в нее камень! – возглашает он.

Вдруг из толпы летит булыжник.

– Мама, сколько раз я просил тебя не лезть в мои дела! – раздраженно говорит Иисус.

Наиболее любимая всеми разновидность анекдотов о различных конфессиях – безусловно, на тему контрреформации. В вашей коллекции лучших анекдотов на эту тему наверняка присутствует и этот:

Один человек, оказавшийся в крайне стесненных финансовых обстоятельствах, умоляет Бога ниспослать ему выигрыш в лотерею. Идут дни, недели, но он все никак не выигрывает заветный приз. В конце концов, отчаявшись, он взывает к Господу:

– Господи, ты учишь нас: «Стучите, и откроют вам; ищите и обрящете». Я в полном отчаянии, но я так ни разу и не выиграл в лотерею!

Голос с небес отвечает ему:

– Так помоги же мне, шлимазл! Купи, наконец, лотерейный билет!

Герой этого анекдота явно был протестантом, подобно Мартину Лютеру, полагавшим, что все мы спасемся единственно милостью господней и не в наших силах самим заслужить спасение. Господь же здесь, невзирая на удачное использование слова «шлимазл», льет воду на мельницу католической контрреформации. Этот анекдот вполне мог бы родиться на Тридентском соборе 1545 года, где епископы решили, что спасение даруется нам как результат кумулятивного эффекта от божьей благодати и наших поступков – то есть молитвы и покупки лотерейного билета.

И все же у всех религий есть кое‑что общее: адепты каждой из них верят, что следование ее доктрине – наиболее надежный путь к спасению.

К вратам святого Петра прилетает очередная душа.

– Вероисповедание? – спрашивает Петр.

– Методист.

– Отправляйтесь в кабинет номер 28, – приказывает святой Петр, сверяясь со списком. – Но когда будете проходить мимо восьмого кабинета, ведите себя потише!

Тут к вратам прибывает следующая душа.

– Вероисповедание? – интересуется Петр.

– Баптист.

– Идите в кабинет номер 18, но когда будете проходить мимо восьмого кабинета, ведите себя потише!

Появляется третья душа.

– Вероисповедание?

– Иудей.

– Вам в кабинет номер 11, и когда будете проходить мимо восьмого кабинета, ведите себя потише!

– Я могу понять, почему для каждой из религий у вас имеется отдельный кабинет, – обращается к Петру новоприбывший. – Но почему так уж необходимо соблюдать тишину, когда проходишь мимо восьмого кабинета?

– Там у нас свидетели Иеговы, – отвечает Петр. – Они считают, что они здесь одни.

Говорят, что Артур Шопенгауэр, немецкий философ XIX века, открыл буддизм с философской точки зрения. Подобно Будде Гаутаме, жившему двумя тысячелетиями ранее, Шопенгауэр считал, что вся жизнь состоит из страданий, борьбы и разочарований, и единственный выход заключается в уходе от жизни – отказе от своих желаний и отрицании воли к жизни. С оптимизмом глядя в будущее, они оба полагали, что отказ от любых житейских стремлений приведет к тому, что люди начнут сочувствовать всему живому, и на Земле воздвигнется царство праведных. Как будто одно хоть как‑то связано с другим!

Целый ряд еврейских анекдотов высмеивает духовных последователей Шопенгауэра – пессимистов и нытиков.

Две матроны сидят на лавочке.

– Ох! – громко вздыхает одна.

– Ай‑вэй! – вторит ей другая.

– Ну ладно, – произносит первая. – Хватит уже о детях!

И для Шопенгауэра, и для Будды жизнь – лишь бесконечная череда разочарований и источник непреходящей скуки. Когда мы не получаем того, чего хотим, мы чувствуем себя разочарованными. Когда у нас есть все, чего мы хотим, нам скучно. При этом и для Артура, и для Гаутамы худшее из разочарований – то, которое настигает, когда до удачи, казалось, остался лишь один шаг.

Давным‑давно в далеком королевстве жил да был принц. Не по своей вине он стал жертвой заклятия, наложенного злой колдуньей: по ее колдовской воле он мог говорить лишь по одному слову в год. При этом, однако, он мог копить слова – к примеру, промолчав целый год, на следующий год он получал возможность произнести целых два слова.

Однажды несчастный принц встретил прекрасную принцессу и полюбил ее до безумия. Он решил молчать два года, чтобы затем, взглянув на нее, сказать:

– Милая моя!

На исходе второго года, однако, принц решил, что просто обязан сообщить принцессе о своей любви к ней, для чего ему требовалось промолчать еще три года. Когда прошли и они – то есть через пять лет молчания, – он уже считал, что должен предложить ей выйти за него замуж, а для этого требовалось ждать еще четыре года.

Когда девять лет молчания подошли к концу, принц был вне себя от радости. Взяв принцессу за руку, он отвел ее в самое романтическое место в королевском саду, преклонил перед ней колено и произнес:

– Милая моя, я тебя люблю! Выйдешь за меня замуж?

– Что‑что? – переспросила принцесса.

Именно такого ответа и ожидал от принцессы Шопенгауэр.

С VI–VII столетий н. э. китайцы и японцы развивали направление буддизма, которое сегодня переживает второе рождение, – а именно, дзен‑буддизм. С позиции западного мышления, философия дзен больше напоминает антифилософию. По мнению мастера дзен, разум, логика, чувственные образы – все то, на чем строится западная философия, – это лишь иллюзия, отвлекающая нас от вечного сияния нирваны. Как же достигнуть нирваны?

Для начала задумайтесь над следующими двумя вопросами:

• Какая разница между уткой?

• Как звучит хлопок одной ладонью?

На оба вопроса в философских кругах обычно следует вполне стереотипный ответ: «Что‑что?» Они просто не догоняют. Сознание оказывается не в состоянии постичь, что ответы на эти вопросы в принципе могут существовать. Однако если первый вопрос – это просто дурацкая школьная шуточка, то второй – классический коан учения дзен.

Коан – это загадка или история, которую мастер дзен рассказывает своим ученикам, и которая может настолько поразить их, что их сознание достигнет состояния сатори, то есть внезапного просветления. В этом состоянии все мысли и оценки из повседневной реальности покидают разум, оставляя его один на один с осознанием единства нашей вселенной и всего того опыта, что был накоплен ею. Ответ мастера дзен на вопрос о хлопке одной ладонью – это не буквальные, наукообразные рассуждения вроде: «Тихое шуршание воздуха, происходящее в результате перемещения плоской поверхности». Нет, ответ в стиле дзен скорее будет похож на «Вау!» Коаны силой выталкивают нас к просветлению, приводя наш разум в замешательство абсурдными идеями. Прорвитесь через пелену невозможного и – бац! – вы уже в сатори.

Более всего людям обычно нравится следующий коан:

До того, как я начал искать просветления, горы были горами, а реки – реками.

Когда я встал на путь, ведущий к просветлению, горы перестали быть горами, а реки – реками.

Когда я достиг сатори, горы вновь стали горами, а реки – реками.

Мы, западные люди, можем понять общую идею, что просветление заключается вовсе не в том, чтобы узнать какие‑то запредельные откровения. Чего мы, однако, не в состоянии осознать, – и о чем, собственно, нам пытается поведать коан про горы и реки, – это идея просветленного сознания как самого обычного и в то же время – парящего в запредельном. Такие штуки ты либо чувствуешь, либо нет, – и мы, рожденные на Западе, по большей части принадлежим ко второй категории.

Отсюда возникает вопрос: можно ли старую глупую задачку про разницу между уткой считать своеобразным западным коаном? В конце концов, в ее основе лежат абсурд и отсутствие логики, она явно пытается завести нас в тупик. Однако, если судить по реакции на эту загадку – а это решающее испытание для каждого коана, – нам придется ответить на этот вопрос отрицательно. Как правило, в ответ на нее люди улыбаются, иногда даже хихикают, – но случаев сатори, насколько мы знаем, пока отмечено не было.

Это, к сожалению, проблема культурного свойства. Мы, западные люди, не в состоянии осознать восточную мудрость, гласящую: если ты не можешь чего‑то постичь – то ты на пути к просветлению. Нам остается довольствоваться лишь жалким западным псевдокоаном:

Если у тебя есть мороженое – я дам тебе его.

Если у тебя нет мороженого – я отниму его у тебя.

Это – коан мороженого.

Наиболее известные коаны стали частью дзен‑буддистского канона, передаваемого из поколения в поколение. К примеру, Хуэй‑нэн, шестой патриарх дзен, живший в VII веке н. э., однажды задал ставший знаменитым вопрос: «Каково было твое настоящее лицо до того, как ты родился?» Тренер команды Los Angeles Lakers Фил Джексон, по прозвищу Мастер дзен, в свою очередь заметил: «Увидишь на дорожке Будду – брось ему мяч».

Философия пустоголовых

Философия пустоголовых появилась на общественной сцене в конце 1960‑х, – в тот самый момент, когда гарвардский преподаватель Тимоти Лири объявил, что путь к просветлению лежит через поедание волшебных грибов. Впоследствии получивший весьма пристойное название «философии нью‑эйдж», пустоголовизм представлял собой мешанину древних восточных философских идей с некоторыми средневековыми штучками вроде астрологии, карт Таро и каббалы. Заявления вроде: «Я един в своей двойственности» или «Я научился доверять Процессу, и теперь мне не надо носить оружие» – еще одна важная часть философии нью‑эйдж. Все это напоминает нам историю про то, как к британскому поэту Сэмюэлю Тэйлору Кольриджу, жившему в начале XIX века, после публичной лекции подошла пожилая дама, объявив: «Сэр, я вобрала в себя всю вселенную!» Посмотрев на даму поверх очков, Кольридж произнес: «Мадам, и зачем было так утруждаться?»

К нашей радости, безвестные авторы анекдотов сумели превосходно подчеркнуть всю глупость философии нью‑эйдж.

Сколько поклонников нью‑эйдж потребуется, чтобы поменять перегоревшую лампочку?

Нисколько. Сколько бы их ни было, они предпочтут организовать группу взаимопомощи под девизом «Победим темноту!»

Если в философии нью‑эйдж что‑то и соответствует чаяниям современности, так это вера в то, что инопланетяне не только регулярно посещают Землю, но и приглашают землян и землянок на свои летающие тарелки, дабы поужинать и закрутить романчик. Для того, чтобы довести эту веру нью‑эйджеров до логического завершения, потребовались усилия сатирика.

Марсианин совершает экстренную посадку в Бруклине. Осмотрев свою поврежденную летающую тарелку, он обнаруживает, что важнейшая деталь корабля – трувер – вышла из строя. Он отправляется в близлежащую кулинарию и спрашивает продавца, где бы он мог приобрести трувер.

– Что он собой представляет? – спрашивает продавец.

– Он круглый, твердый снаружи, мягкий внутри, с небольшой дырочкой в центре.

– Похоже на бублик, – решает продавец. – Посмотрите, это похоже на то, что вам нужно?

– Отличный трувер! – восклицает марсианин. – Для чего вы их используете здесь, на Земле?

– Вы не поверите – мы их едим! – сообщает продавец.

– Вы шутите! – поражается марсианин. – Вы едите труверы?

– Точно. Да вы сами попробуйте! – предлагает его собеседник.

Марсианин с недоверием откусывает кусочек.

– Гм, – произносит он. – Если добавить сливочного сыра, будет совсем неплохо!

Еще одна традиционная особенность нью‑эйджеров – их искреннее восхищение всевозможными паранормальными явлениями вроде ясновидения. Меж тем многие поклонники старого – то есть рационального – мышления полагают, что у большинства подобных феноменов есть вполне рациональные объяснения.

– Мой дед точно знал дату и время своей смерти.

– Да он был настоящий ясновидящий! Как же он узнал об этом?

– Ему сообщил судья.

Яснее не скажешь!

Димитрий: У меня все‑таки остался один вопрос: если Зевса не существует, Посейдон все‑таки остается его братом?

Тассо: Димитрий, мне кажется, что либо ты просветленный буддист, либо у тебя все‑таки не хватает пары извилин.

Экзистенциализм

«Существование предшествует сущности». Если вы согласны с этим, вы – экзистенциалист. Если не согласны, вы все равно продолжаете существовать, но, в сущности, не этой проблемой.

Димитрий: Тассо, я должен признаться, что иногда мне хочется больше походить на тебя.

Тассо: Но это вполне осуществимо! С точки зрения экзистенциализма человек создает себя сам. Так что ты можешь быть таким, каким сделаешь себя!

Димитрий: Супер! Я всегда хотел быть таким же высоким, как ты.

Чтобы разобраться в идеях экзистенциализма, нам для начала придется вспомнить гегельянский абсолютизм – философскую концепцию, утверждающую, что единственно верную картину мира можно увидеть, глядя на него извне. «Большую часть гениальной комедии можно выудить из конфликта между гегельянским абсолютом и человеческой разобщенностью» – кто это сказал, Родни Дэнджерфилд[2]? Может, и он, а может, и нет. Но если это действительно его слова, то он наверняка имел в виду то же самое, о чем говорится в следующем классическом анекдоте.

Ленни занимается сексом с женой своего лучшего друга. Внезапно они слышат, как к дому подъезжает машина мужа. Последний, зайдя в дом, открывает гардероб, чтобы повесить куртку, и обнаруживает, что его лучший друг стоит там совершенно голый.

– Ленни, что ты здесь делаешь? – восклицает он.

– Каждый должен где‑то находиться! – застенчиво пожимает плечами Ленни.

Вот вам гегельянский ответ на экзистенциалистский вопрос. Муж хочет знать, почему из всех людей именно Ленни оказался в данной экзистенциальной ситуации – голым в его собственном шкафу. Однако его коварный друг Ленни, очевидно, имея на то свои причины, предпочитает отвечать на другой вопрос: «Почему каждый находится где‑то, а не нигде?» – который имеет смысл лишь для парящих в эмпиреях немецких философов вроде Гегеля.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель утверждал, что история – это развернутый во времени «абсолютный дух». Дух одной эпохи (к примеру, конформизм 1950‑х) порождает свой собственный антитезис (движение хиппи 1960‑х), а их столкновение, в свою очередь, создает новый синтез («фальшивых хиппи» 1970‑х, вроде банкиров с Уолл‑стрит c битловскими прическами). И так продолжается снова и снова – тезис, антитезис и синтез сменяют друг друга, синтез становится новым тезисом и так далее, и так далее.

Гегель полагал, что ему удалось выйти за пределы истории, и смотрел на «все это» с трансцендентной точки зрения. Эту точку он и называл Абсолютом. Надо сказать, с нее мир выглядит не так уж плохо. Войны? Лишь диалектические движения. Эпидемии? То же самое. Страхи? А о чем, собственно, беспокоиться? Диалектика – это постоянное движение, и мы ничего не можем с этим поделать. Так что держитесь покрепче и действуйте в согласии со сценарием. Георг Вильгельм Фридрих полагал, что смотрит на историю с точки зрения Бога.

Вспомним классический номер Бет Мидлер[3]«Свысока», в котором Божественная Мисс М воображает, что смотрит на мир с высоты птичьего полета и находит его прекрасным и гармоничным. Именно с такого расстояния смотрит на нас Гегель. Как известно, песня заканчивается тем, что Бог заглядывает через плечо Бет и любуется открывающейся панорамой. Кто бы мог подумать, что Бет Мидлер – поклонница Гегеля?

Но тут пришел современник Гегеля, Серен Кьеркегор, и все опошлил. «Что нам за дело до того, что с точки зрения Абсолюта у нас все в порядке? – спрашивает он. – Эта точка зрения не принадлежит – и не может принадлежать – ни одному из живущих людей». С этим утверждением родился экзистенциализм. «Я не Бог, – продолжал Кьеркегор. – Я – личность. Какое мне дело до того, что с горних высот все вокруг кажется таким прекрасным? Я нахожусь здесь, в самой гуще событий, и мне страшно. Мне грозит отчаяние. Мне, мне лично. Ну и что, что вселенная все так же продолжает двигаться своим путем, если она постоянно угрожает раздавить меня?»

Итак, если Кьеркегор обнаружит вас в своем шкафу и поинтересуется, что вы там делаете, не стоит отвечать: «Каждый должен где‑то находиться». Наш вам совет: импровизируйте!

Французский философ XX века Жан‑Поль Сартр подхватил идею Кьеркегора об отчаянном одиночестве индивидуума и щедро накрутил из нее выводов о человеческой свободе и ответственности. Он выразил свою главную идею фразой «Существование предшествует сущности». По Сартру, это означает, что судьба человека никем и ничем не предопределена, в отличие, к примеру, от судьбы плечиков для пальто. Мы независимы, а значит, в любой момент свободны начать собирать себя заново.

Жан‑Поль Сартр косил на один глаз, да и вообще был не слишком симпатичным парнем. Поэтому, вполне возможно, он был ошарашен, когда его собрат‑экзистенциалист Альбер Камю, развивая идею Сартра о человеческой свободе, заявил: «С определенного возраста каждый человек сам отвечает за свою внешность». Забавно, что сам Камю внешне походил на Хамфри Богарта.

Один из способов определить себя как объект в социуме – идентифицировать себя через свою социальную роль. Однако Сартр считал, что это – «самообман», неправильная установка.

Глядя на официанта в кафе, Сартр приходил к заключению, что быть официантом означает делать вид, что ты официант. Официанты учатся быть официантами, тренируя свою способность производить впечатление, которое должен производить официант. Официант имеет специфическую походку, особым образом обращается к клиентам, устанавливает с ними определенную дистанцию – с определенной долей интимности, но и с некоторой дозой отчужденности и так далее. Это правильно – но лишь до тех пор, пока официант понимает, что лишь играет роль. Однако все мы встречали официантов, которые искренне полагали себя таковыми. Наверняка все они находились во власти самообмана или чрезмерно вошли в чужую роль!

Анекдоты высмеивают нашу склонность бездумно отождествлять себя с установками и ценностями социальной группы, приводя гиперболизированные примеры. Это – известная философская уловка «Доведение до абсурда».

Доведение до абсурда – вид логического умозаключения, при котором вы сначала доводите исходное предположение до абсурда, после чего заключаете, что противоположное утверждение должно быть, следовательно, истинным. Одно из утверждений такого типа до сих пор кочует из уст в уста, из газеты в газету: «Если мы расширим представление о браке и будем считать таковым союз двух людей одного пола, то что помешает нам в следующий раз провозгласить возможным брак между человеком и утконосом?»

В следующем абсурдном анекдоте Сол дает нам новое видение идеи «самообмана», связанной с отождествлением себя с определенной группой.

Эйб прогуливается вместе со своим другом Солом. Проходя мимо католического храма, они видят на его дверях объявление: «Тысяча долларов каждому новообращенному!» Сол решает зайти и выяснить подробности, а Эйб остается ждать его у порога. Проходит час, другой, третий… Наконец появляется Сол.

– Что с тобой стряслось? – восклицает Эйб.

– Я обратился, – признается Сол.

– Что, правда? – поражается Эйб. – И тебе дали тысячу баксов?

– Вы, люди, думаете только об одном! – укоризненно произносит Сол.

(Да, мы неполиткорректны. Мы же философы! Так что можете подать на нас в суд).

Однако, если мы считаем себя обладателями неограниченных возможностей и не видим никаких ограничений для собственной свободы, это – тоже не более чем самообман.

Две коровы стоят на выпасе.

– Ну, и что ты думаешь об этом ужасном коровьем бешенстве? – спрашивает одна.

– Мне‑то что за дело? – пожимает плечами другая. – Я – вообще вертолет!

С точки зрения философов‑экзистенциалистов, тревога и страх – не патологический симптом, требующий вмешательства врача. Это – базовая реакция личности на ключевые условия человеческого существования: неизбежность смерти, невозможность полностью реализовать свой потенциал, общую бессмысленность бытия. Этого достаточно, чтобы мечтать воспеть пустоголовие, то есть перейти в веру нью‑эйджеров вместо того, чтобы оставаться честным экзистенциалистом.

Экзистенциалисты, однако, проводят очень четкую грань между экзистенциальными страхами, такими, как страх смерти, которые они считают основой человеческого существования, и обычными неврозами тревогами, такими, как у Нормана:

Увидев врача, Норман, тяжело дыша, подошел к нему:

– Доктор, я уверен: у меня больная печень!

– Что за глупость? – удивился врач. – Если бы у вас была больная печень, вы бы об этом не знали. Болезни печени совершенно бессимптомны, больные не чувствуют никакого дискомфорта.

– Вот‑вот! – воскликнул Норман. – Вы в точности описали мои симптомы!

Немецкий философ ХХ века Мартин Хайдеггер ответил бы на это: «Норман, ты называешь это тревогой? Значит, ты еще не жил! Потому что под жизнью я подразумеваю ежесекундные мысли о смерти!» Хайдеггер дошел до того, что назвал человеческое существование – «бытие‑к‑смерти». По его мнению, чтобы жить истинной жизнью, мы должны без экивоков принять факт собственной смертности и взять на себя ответственность за то, чтобы провести жизнь, полную смысла, все время оставаясь в тени предстоящего ухода. Мы не должны избегать тревоги и складывать с себя ответственность, отрицая самый факт смерти.

Трое друзей, погибших в автокатастрофе, встречаются на вводной лекции на небесах. Ангел, ведущий собрание, просит каждого из них сказать, какие слова он хотел бы услышать о себе от родных и друзей, лежа в гробу.

– Я хотел бы, чтобы они сказали, что я был отличным врачом и прекрасным семьянином, – говорит один.

– Я хотел бы услышать, что моя работа учителем помогла изменить к лучшему жизни многих детей, – признался второй.

– А я, – заявил третий, – хотел бы, чтобы кто‑нибудь сказал: «Смотри, смотри! Он шевелится!»

Для Хайдеггера жизнь в тени смерти – не просто признак высокого мужества, а единственный способ истинного существования, поскольку наша очередь может подойти в любую минуту.

Человек просит гадалку рассказать ему, каков из себя рай. Она задумчиво смотрит в хрустальный шар, и, наконец, произносит:

– Что ж, у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая – в раю есть несколько отличных полей для гольфа.

– Ух, как здорово! А что за плохая новость?

– Завтра в половине девятого утра вы должны будете открыть игру.

Что, вы все еще отрицаете смерть? Тогда вот вам еще:

Художник: Ну, как продаются мои картины?

Галерист: У меня для вас есть две новости, хорошая и плохая. Вчера ко мне пришел клиент и спросил, поднимется ли цена на ваши работы после вашей смерти. Я ответил, что да, и он скупил все ваши полотна, которые у меня были.

Художник: Ух ты, класс! А что за плохая новость?

Галерист: Это был ваш лечащий врач.

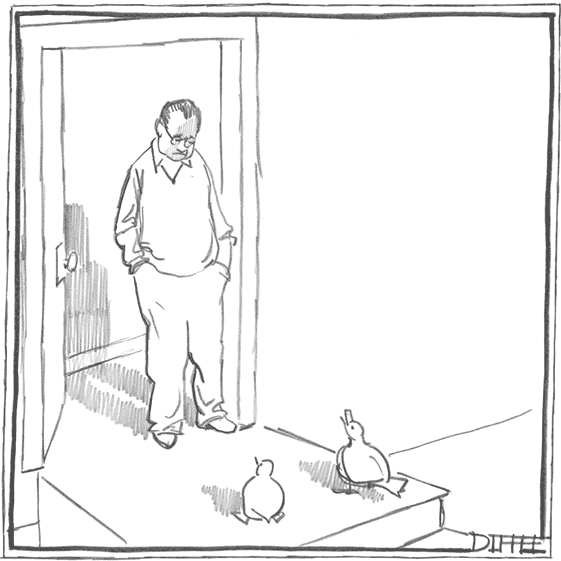

«Вы когда‑нибудь задумывались о том, чтобы стать уткой?»

Эта карикатура иллюстрирует ограниченность нашей свободы. Человек может возжелать стать Свидетелем Иеговы, но может ли он всерьез мечтать стать уткой? Однако в этой картинке скрыта еще одна экзистенциальная загадка: кем, скажите на милость, считают себя эти утки?

Тем не менее иногда нам приходится слышать истории, герои которых смотрят экзистенциальному страху смерти прямо в лицо и смеются над ним. Гильда Раднер[4]нашла в себе силы рассказать следующий анекдот перед аудиторией после того, как врачи диагностировали у нее терминальную стадию рака:

Раковая больная приходит на прием к онкологу, который заявляет ей:

– Что ж, похоже, мы больше ничего не можем сделать. Вам осталось жить лишь восемь часов. Идите домой и проведите их как можно лучше.

Вернувшись домой, женщина рассказывает мужу о приговоре врача и просит его:

– Дорогой, давай сегодня всю ночь заниматься любовью!

– Ты что, не знаешь, что для секса нужно соответствующее настроение, которое бывает далеко не всегда? Вот как раз сегодня я совершенно не расположен заниматься сексом.

– Но, дорогой! – просит она. – Это ведь мое последнее желание!

– Но я не хочу!

– Ну пожалуйста, милый!

– Хорошо тебе говорить! – недовольно произносит муж. – Тебе‑то завтра с утра не вставать!

Стремление экзистенциалистов вновь и вновь подчеркнуть необходимость взглянуть в лицо смерти дало толчок движению помощи умирающим больным, в основу которого легла созданная в ХХ веке Элизабет Кюблер‑Росс[5]философия биоэтики, провозглашающая честное приятие смерти.

Посетитель в ресторане: А каким образом вы готовите кур?

Повар: О, ничего особенного! Мы просто говорим им, что они должны умереть.

Тассо: Почему ты смеешься? Я говорю об экзистенциальном страхе смерти, это не повод для шуток.

Димитрий: О, есть вещи хуже смерти!

Тассо: Хуже смерти? Что же?

Димитрий: Тебе когда‑нибудь приходилось провести целый вечер с Пифагором?

Философия языка

Когда бывший президент Уильям Джефферсон Клинтон, отвечая на вопрос, произнес: «Все зависит от вашего определения понятия “было”», – он на самом деле осмыслял философию языка. Хотя, возможно, это занятие можно назвать и иначе.

Димитрий: Кажется, я наконец начинаю тебя понимать, Тассо! Все эти философские штучки – на самом деле лишь игра словами!

Тассо: Точно! Ты, похоже, действительно кое‑что понял.

Димитрий: Значит, ты сам признаешь это! Философия – это только игра слов!

Тассо: Только игра слов? А как, по‑твоему, еще можно заниматься философией – с помощью хрюканья и хихиканья?

Философия обыденного языка

Людвиг Витгенштейн, философ середины XX столетия, и его соратники из Оксфордского университета утверждали, что классические философские вопросы – о свободе воли, существовании Бога и так далее – оказались столь трудными лишь потому, что были сформулированы запутанным языком, способным любого сбить с толку. Свою задачу как философов они видели в том, чтобы развязать языковые узлы, переформулировать вопросы и, соответственно, сделать практически лучшее из того, что можно сделать с любой загадкой, – разрешить ее.

К примеру, Декарт в XVII веке объявил, что человек состоит из разума и тела, при этом разум похож на призрака, заключенного в машине. Несколько столетий философы ломали голову над тем, что за сущность представляет собой этот призрак. Оксфордский философ, ученик Витгенштейна Гилберт Райл по этому поводу заявил: «Неправильный вопрос! Невозможно сказать, что это за сущность, поскольку это вовсе не сущность. Если мы приглядимся к тому, как мы описываем так называемые психические движения, мы увидим, что наши слова – лишь условные обозначения, описывающие поведение. Поэтому мы ничего не потеряем, если вообще отринем слово, обозначающее некое “место”, откуда, предположительно, берет исток наше поведение». Гилберт, дорогой, ты и вправду полагаешь, что решил проблему?

Молодой паре в следующем анекдоте тоже явно нужно было уточнить свой вопрос:

Молодые супруги, въехав в новую квартиру, решают переклеить обои в столовой. Зайдя в гости к соседу, у которого столовая такого же размера, они спрашивают его:

– Сколько рулонов обоев вы покупали для столовой?

– Семь, – отвечает он.

Парочка покупает семь рулонов дорогих обоев и приступает к оклейке. Однако уже к концу четвертого рулона работа была окончена. В раздражении они отправляются к соседу и заявляют:

– Мы последовали вашему совету, и у нас осталось три лишних рулона!

– И у вас тоже? – удивился сосед.

Упс!

Когда знаменитая писательница Гертруда Стайн лежала на смертном одре, ее подруга Алиса Токлас, наклонившись к ней, шепотом спросила:

– Каков же ответ, Гертруда?

– А каков вопрос? – переспросила Стайн.

Витгенштейн объяснял проблемы западной философии тем, что она была «околдована языком». Он имел в виду, что из‑за неверного выбора слов мы зачастую неверно классифицируем явления. Нас приводят в тупик формулировки философских вопросов. К примеру, в своем основополагающем труде «Бытие и время» Хайдеггер обсуждает понятие «ничто» таким образом, как будто оно означает некое странное нечто. Вот еще один пример похожей лингвистической путаницы:

– Фредди, я желаю тебе прожить сто лет и еще три месяца!

– Спасибо, Алекс! Но почему три месяца?

– Я не хочу, чтобы ты умер неожиданно.

Если вы полагаете, что Алекс был околдован языком, сравните его с Гарвудом из следующего анекдота:

Гарвуд жалуется психотерапевту, что никак не может найти себе подружку.

– Ничего удивительного! – фыркает тот. – От вас же воняет!

– Естественно, – отзывается Гарвуд. – Это все из‑за моей работы. Я работаю в цирке, слежу за слонами и убираю слоновье дерьмо. После этого, сколько бы я ни мылся, вонь все равно остается.

– Так смените работу! – предлагает психотерапевт.

– Да вы что! – восклицает Гарвуд. – Кто же по своей воле уходит из шоу‑бизнеса!

Гарвуд перепутал определение шоу‑бизнеса, которое в его случае подразумевает уборку дерьма, со значением слова «шоу‑бизнес», подразумевающим исключительно необходимость нежиться в лучах софитов.

По мнению специалистов в области философии обыденного языка, язык имеет более одной цели и используется по‑разному в различных контекстах. Оксфордский философ Джон Остин указывал, что, с лингвистической точки зрения фраза «я обещаю» принципиально отличается от фразы «я рисую». Сказать «я рисую» – совсем не то же, что рисовать, тогда как, произнося «я обещаю», мы на самом деле обещаем. Использование языка, принадлежащего к одному лингвистическому паттерну, в рамках другого лингвистического паттерна, приводит к появлению в философии путаницы и псевдозагадок, из которых, собственно, и состоит история философии.

Мыслители, исследовавшие философию повседневного языка, полагали, что многовековые философские битвы на тему веры в Бога проистекали исключительно из‑за стремления сформулировать вопрос о бытие божьем в форме фактического утверждения. По их мнению, религиозный язык – совершенно особая структура. Некоторые утверждают, что это оценочный язык, вроде того, что используют кинокритики в своих рецензиях, и утверждение «Я верю в Бога» на самом деле означает: «Я верю, что некоторые ценности заслуживают поощрения». Другие считают, что религиозный язык выражает эмоции, и «Я верю в Бога» означает: «Когда я думаю о нашей вселенной, у меня мурашки бегут по телу!» Ни одна из этих альтернативных лингвистических формулировок не имеет отношения к философской неразберихе, которая начинается, когда вы произносите: «Я верю в Бога». Оп‑ля! Загадка разгадана! И два с половиной тысячелетия религиозной философии идут коту под хвост!

В следующей истории Голдфингер и Фалло беседуют, оставаясь в двух различных языковых контекстах. То, что они говорят на разных языках, лишь добавляет путаницы:

Голдфингер отправился в океанский круиз. В первый же вечер за ужином он оказывается за одним столиком с французом мсье Фалло, который, подняв бокал и улыбнувшись Голдфингеру, произносит:

– Bon appetit!

Голдфингер, в свою очередь, поднимает бокал и говорит в ответ:

– Голдфингер!

Так происходит всякий раз за обедом и ужином практически до самого конца круиза. Однако в конце концов стюард пришел на помощь Голдфингеру, объяснив, что «bon appetit» по‑французски означает «приятного аппетита».

Смущенный Голдфингер с нетерпением ждет следующего ужина, чтобы восстановить свою репутацию. Наконец, сев за стол, прежде, чем француз успевает что‑либо сказать, он поднимает бокал и говорит:

– Bon appetit!

– Голдфингер! – улыбается в ответ Фалло.

Анекдоты отчетливо демонстрируют нам, как различия в лингвистических паттернах создают путаницу при общении:

На исповеди Томми говорит священнику:

– Благословите меня, святой отец, ибо я грешен! Я согрешил с падшей женщиной!

– Томми, это ты? – спрашивает священник.

– Да, это я, святой отец!

– Кто же была эта женщина, Томми?

– Святой отец, я не хочу называть ее имя.