Иногда нужно сказать противоположное об одном и том же, чтобы его понять.

«Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной»

(И. Бродский)

Но ровно с той же размеренной интонацией и выношенной правотой можно произнести:

«Что сказать мне о жизни? Что оказалась краткой.»

И вот когда представишь всю долготу своей жизни и одновременно почувствуешь всю ее краткость, а потом и долготу этой краткости, а потом и краткость этой долготы; когда несколько раз обратишь одно в другое; когда запутаешься и откажешься от этих определений, — тогда, может быть, истина и настигнет тебя. Надо только очень сильно запутаться и потерять надежду на выход.

Зонт

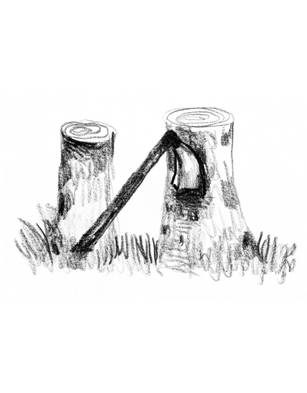

Зонт — одна из самых мифических принадлежностей нашего быта. Кажется, что во многих фильмах дождь идёт только потому, что необходимо показать героя или героиню с зонтом. Дело в том, что зонт поддается быстрым трансформациям из мужского образа в женский. Сложенный, он прям, раскрытый — куполообразен. Знамение гендерной революции — обратимость пола, смешение признаков. Этот гермафродитизм явлен в силуэте зонта с его мгновенными бисексуальными превращениями. Яркая выраженность форм сопровождается легкой их трансформацией, что гармонирует с эстетикой трансвестизма.

Да и чисто геометрически зонт есть совмещение противоположностей: трость, которой упираются в землю, — и шатер, раскинутый над землей. Посох для странствий — и обретенный кров. Купол, который сам воздвигаешь над собой, — странствующая церковь с единственным прихожанином, хрупкий храм эпохи одиночества и разобщения. Зонт есть разрешенное противоречие между храмом и дорогой, кругом и прямой, щитом и мечом…

В старину мудрец сидел под деревом, которое прямизной ствола и пышностью кроны олицетворяло мировое древо — растущую в небо мысль самой земли. Жизнь зарождается в корнях, под ногами человека, но затем возносится над ним своей кроной, защищающей от гнева и плача небес. Зонт — мировое древо наших дней, вырванное из почвы и зажатое в слабых руках: человек не обретает под ним покой, но сам несёт его над собой.

Иллюзия

Если «я» и свобода воли — это иллюзия, то будем благодарны Создателю и за эту иллюзию, которaя позволяет нам быть собой и отвечать за свои поступки хотя бы в собственных глазах.

Иноумие

В стихотворении Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума…» выразились два сильнейших порыва творческого разума. С одной стороны, разуму тесно в собственных пределах, он ищет безумия как праздника освобождения:

Я пел бы в пламенном бреду,

Я забывался бы в чаду

Нестройных, чудных грез.

С другой стороны, разум страшится безумия как пущей неволи:

Да вот беда: сойдешь с ума

И страшен будешь, как чума,

Как раз тебя запрут…

Расстаться с разумом — но не навсегда, сходить с ума в пределах самого разума, отпускать его далеко — но держать под присмотром: таков спасительный исход, предлагаемый пушкинской «диалектикой» творческого безумия.

Отсюда следует, что разум должен знать свое иное. Если безумие — это взрыв разума, то иноумие — это управляемое безумие, как бывает управляемый взрыв. Великим мыслителям и поэтам свойственно именно иноумие — способность преступать границы здравого смысла, при этом осторожно обходя пропасть смыслоутраты. Если это управляемый взрыв, он не должен отрывать руки самому взрывнику, как в тех случаях, когда творческое безумие переходило в клиническое (Гельдерлин, Ницше). Иноумие раздвигает пространство мышления, но не подрывает саму способность мыслить. Это незаменимое орудие разума, его самоотчуждение как высшая ступень самообладания.

Если поэтическая заумь есть способ остранения языка, то философское иноумие есть способ остранения мысли, одновременного ее подстегивания и обуздания. Иноумие — это искусство мыслить опасно, игра разума на границе с безумием, игра, в которой самому мыслителю не всегда дано отличать поражение от победы.

Интересное

Что вызывает наш интерес? Нечто такое, что, с одной стороны, выглядит маловероятным, а с другой — предъявляет неоспоримое доказательство своего существования. Теории, которые доказывают нечто очевидное, пусть и убедительно, лишены интереса, как и те, что доказывают нечто маловероятное, однако неубедительно. По-настоящему интересна именно такая теория, которая наиболее последовательно доказывает нам то, что наименее вероятно. Знаменитое высказывание Нильса Бора: «Эта теория представляется нам истинной, но достаточно ли она сумасшедшая, чтобы быть вполне истинной?» — выражает обе стороны интересного: маловероятность и достоверность.

Слово «интересное» только сравнительно недавно,

в 18-м веке, стало использоваться как синоним любопытного, вызывающего интеллектуальный интерес. До этого оно употреблялось как финансовый термин, в значении прибыли. Меркантильный интерес возрастает по мере того, как вложение увеличивается, а вероятность успеха снижается: наибольшую прибыль приносят самые рискованные вложения. Точно так же самыми интересными становятся наиболее рискованные высказывания. Чем меньше гарантии, тем больше интереса.

Таким образом, «интересное» можно определить почти математически: как дробь, в числителе которой достоверность, а в знаменателе — вероятность. Чем более достоверна и чем менее вероятна та или иная идея, тем она интереснее. Это относится не только к теориям, но и к литературе. Лучший сюжет — тот, в котором сочетаются невероятность событий и их психологическая или иная достоверность; непредсказуемость — и неизбежность.

Особенно наглядна эта конденсация интересного в самом кратком жанре, в афоризмах, которые являют нечаянность истины, бросающей вызов здравому смыслу. Классический афоризм — высказывание Гераклита о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Здравый смысл вопиет: почему же нельзя? — но если учестъ, что вода в реке непрерывно течет и обновляется, то обнаруживается истинность этого далеко не очевидного утверждения. «Действие — последнее прибежище тех, кто лишен воображения», — в этом афоризме О. Уайлда выворачивается наизнанку банальное представление о том, что к мечте склонны люди, неспособные к действию. Именно в таких парадоксах и раскрывается глубина интересного.

Что самое невероятное для человека? Наверное, преодоление смерти. Именно воскресение, описанное в Евангелиях, оказывается самым интересным, центральным событием в истории цивилизации, которое делает наше проживание времени целеполагающим, направленным к достижению бессмертия. Это пример того, насколько интересное, то есть невероятно-достоверное, формирует наше бытие и лежит в основании нашей культуры.

Иррациональное

То, что реальность глубоко иррациональна, доказывают иррациональные числа. Целые числа хороши в религиозных откровениях, философских умозрениях, моральных правилах и аллегориях. Например, Единицу, как число Вечного и Всеединого, нельзя не почитать. Троица — тайна неслиянности и нераздельности ипостасей Божества. Нельзя не восхищаться шестиконечной звездой Давида или седмицей, сочетающей триаду и тетраду…

Но меня особенно изумляет число Пи:

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751…

— бесконечная иррациональная дробь. Вот эта иррациональность глубоко правдива — правдива именно своей неисчислимой бесконечностью, которая ускользает от разума, убегает за всякий предел.

Почему бы кругу, геометрическому образу совершенства, не соответствовать математически богоподобному числу три? Чтобы число Пи было чистой троицей — по отношению длины окружности к радиусу. Как бы ум радовался, и догма торжествовала! Сама природа демонстрирует нам правду троичности!… Ан нет, хвостиком махнуло это число Пи, невзрачной какой-то дробью, 141592653…, добавленной к троице — и убежало от разума.

Целые числа очень красивы, но сама красота мироздания говорит на языке иррациональных дробей. Вот золотое сечение — великая тайна прекрасного, закон архитектурных пропорций, изобразительных и музыкальных композиций. В этом сечении целое делится так, что относится к своей большей части, как эта большая часть — к меньшей. В целых числах это выражается пропорцией 13:8=8:5. Но это лишь грубое приближение, а по сути золотое сечение тоже иррационально и бесконечно:

1,61803398874989484820458683436563811772030917980576…

Вот вам и Достоевский: «красота — это страшная и ужасная вещь». Что разуму — срам, то за сердце хватает.

Если уж гармония сама по себе иррациональна, если окружность относится иррационально к радиусу, то какой рациональности добиваемся мы в своих отношениях с Богом и людьми?

Искорка и слезинка

Есть два вопроса, которые глубже всего возмущают наше чувство справедливости. Первый: почему невинные страдают, а бесчинные преуспевают? Этот вопрос ставится в «Книге Иова», а затем заостряется в «Братьях Карамазовых». «Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка». Итак, можно ли оправдать Бога перед лицом незаслуженно страдающего человека?

Второй вопрос: почему самые щедро одаренные от Бога часто оказываются недостойными своего дара, а люди усердные, работящие не отмечены никакой благодатью свыше? Почему великий художник может быть ничтожным или даже подлым в своем житейском поведении — и наоборот, труженик, преданный своему ремеслу, лишен творческого дара? Гений беспечного Моцарта, недостойного самого себя, — это такая же несправедливость, как и страдания мальчика, разорванного генеральскими собаками. «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и — выше».

Отсюда два бунта против Всевышней несправедливости: бунт Сальери и бунт Ивана Карамазова. Если Иван возвращает Богу билет на вход в небесное царство из-за детских страданий, то еще раньше пушкинский Сальери возвращает свой билет Господу, подсыпая яд Моцарту.

О небо!

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений — не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан —

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного?

Как быть с этой двойной несправедливостью? За что слезинка ни в чем не повинному ребенку? За что искорка Божия гуляке праздному?

Ответ на оба вопроса — в словах Евангелия, которые Достоевский взял эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Человеческое страдание — как семя, которое, падая и умирая в земле, приносит невидимый плод в иных мирах. И человеческий дар — тоже семя, принесенное из иных миров, чтобы возрасти на этой земле. Как говорил старец Зосима, «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным…»

Нам не дано знать, что произрастет из безвинной слезинки, и не дано знать, откуда берется дар в недостойном его человеке. Но именно этим незнанием познается инаковость других миров.

Как дела?

На вопрос: «как дела?» — американцы неизменно отвечают «прекрасно!» (good, fine, great!), тогда как в России часто начинают ныть и плакаться. Порой это даже воспринимается как долг вежливости: пожаловаться на свои неудачи — значит польстить собеседнику, дескать, тебе лучше, чем мне. В Америке наоборот: пожаловаться — значит переложить на другого свою беду в расчете на сочувствие, а это дурной тон. Собеседник будет искренне удручен — зачем же его обременять? В России свое как бы противопоставляется чужому, и потому сетование на судьбу может быть приятно собеседнику и восприниматься как косвенное признание его удачливости. Так что традиционные российская отзывчивость и американское равнодушие исходят, как ни парадоксально, из противоположных посылок: из скрытого злорадства и установки на сочувствие. Правда, в последнее время и в России начинает действовать правило: «не грузи».

Как нас пишут

Чтение — процесс двусторонний. Пока я читаю писателя, он меня пишет, то есть создает новое произведение, уже не из текста, а из другого теста — человеческого. «Литературное произведение» — понятие намного более широкое, чем обычно трактуется. Читатель — тоже произведение. В общении с человеком всегда ощущаются его литературные источники. Вот этого сочинил М. Булгаков. А того — А. Камю. А от этого, увы, слышится только шелест газет. Все мы отчасти выдуманы теми, кого читаем. И в этом — главное назначение литературы.

В отличие от целиком вымышленных литературных персонажей, читатели сочиняют себя в свободном сотрудничестве с писателями. Чичиков или мадам Бовари полностью зависят от своих создателей, их связь с Гоголем или Флобером неразрывна. А у нас, читающих, есть широкий выбор соавторов. Мы вольны сотрудничать с Гомером и Шекспиром, с Байроном и Бальзаком в искусстве самосотворения. По собственной воле — для создания всего лишь одного персонажа, самого себя — мы можем смешивать разные стили, соединять чеховское и бунинское, углублять Борхеса Кафкой, а густой мазок Толстого разбавлять прустовской прозрачностью. Мы можем стать шедевром мировой литературы, плодом совместных усилий ее величайших гениев, — или же продуктом массового чтива. Все зависит от того, кого мы выбираем себе в соавторы.

Когда разогнутся книги

Куда мы несемся в 21-ом веке, утратив уверенность всех прежних религий и философий, но подхваченные небывалым техническим вихрем? Кажется, мы несемся на тот свет. Как вслед за Старым Светом был открыт и обжит Новый, так теперь мы переселяемся с Этого света на Тот, только не замечаем этого, поскольку весь мир, все видимое движется в одном направлении.

Конец мира раньше мыслился как революция или разверзание небес, а нам открылась эволюционная эсхатология: из года в год, от изобретения к изобретению. От генетической спирали к генной инженерии и клонам; от телевидения к виртуальному пространству; от компьютера к киборгу и искусственному разуму… Технология — это и есть прикладная эсхатология, которая переносит нас из материального в идеальное, умопостижимое. Глядь — и мы уже существуем в другом измерении, которое было закрыто для наших предков. Разве могли бы они понять и даже воспринять нас, несущихся в самолетах, беседующих по телефону, общающихся по компьютеру? По отношению даже к миру Гете, Гегеля, Пушкина, наш — иной свет, более дальний от них, чем Новый был от Старого.

Эсхатологии на каждом шагу мерещится конец света, но скорее всего нам предстоит дальняя дорога. Мы ведь только выбираемся из пеленок своего биовида, только учимся говорить на языке генов, только начинаем понимать структуру мозга. Теперь уже можно представить, какие пути нам предстоят:

а) в микромир;

б) в космос;

в) во вселенную знаков, текстов и смыслов;

г) в иные физические измерения и параллельные миры;

д) вглубь себя, в мир своего подсознания и сверхсознания…

И все это только для того, чтобы в конце концов раздвинулись перед нами последние завесы и разогнулись книги … Как сказано в одной стихире, в конце мира, перед Страшным Судом, книги «сами разогнутся». Те книги, в которых до последней буквы записано все, чем мы были, есть и будем, все наши помыслы, слова и поступки. «Быть может, магическая формула начертана на моем челе, и цель моих поисков — я сам» (Х. Л. Борхес. «Письмена Бога»).

Кого здесь любят?

Начальников не любят. Холуев презирают. Богатых не любят. Бедных презирают. Сильных уважают, но не любят. Слабых презирают. Шибко умных не любят. Над дураками смеются. Ворами возмущаются. Честным не верят, подозревают подвох. Улыбчивым не верят, чего они скалятся? Плачущим не верят — на жалость берут! Над здоровыми и пекущимися о своем здоровье насмехаются: «здоровенькими помрут». Больным и убогим подают, но не любят: чего они сели на нашу шею!

Вопрос: кого же здесь любят? Неужели «безлюбовная страна»? (М. Цветаева).

Любят мертвых. Вот их хоронят с удовольствием. Надгробные речи, поминки, памятники, музеи. Проводы в мир иной — любимое занятие народа.

Критерий реальности

Все физические объекты в принципе воспроизводимы. Уже сейчас голография создает полную оптическую иллюзию объекта. Виртуальные миры по своей чувственной достоверности все более приближаются к реальному миру. Нанотехнологии будущего смогут из квантов строить любые объекты с заданными свойствами, включая тактильные и вкусовые. Что такое реальность и чем она отличается от нереальности, становится все менее очевидным благодаря новейшим научно-техническим методам симуляции.

При этом, как ни парадоксально, значение человеческого и даже сугубо личного не падает, а возрастает. Критерием реальности в будущем станет не материальность предмета, который легко подделать, а наличие субъективной воли, которая извне направлена на меня. Если я чувствую себя востребованным, желанным или, напротив, ненужным и нелюбимым, то этим и задается подлинная действительность. Это уже не привычно определяемая «объективная реальность, данная нам в ощущениях», а вовне находимая воля. Вся реальность фокусируется в этой точке чужого «я» и его отношения ко мне. Все можно подделать — только не волю и желание. Точно подделанный предмет — это тот же предмет. Поддельная воля — это уже не воля, а отсутствие таковой. Притворное желание — это уже не желание, а всего лишь притворство.

Кротость Бога

У св. Силуана сказано о кротости и смирении Бога: «Он создал рай, Он Сам лучше рая, тебе известна Его тишина и кротость».

Кто кроток? Тот, кто отвечает Иову из бури? Тот, кто говорит «Мне отмщение, и Аз воздам»?

Да, кроток. Он не просто сотворил мир, он смиренно сосуществует с миром, предоставляя в нем волю своим творениям. В каждом проявлении своей свободной воли почувствуй кротость Бога, его деликатность, ненавязчивость, умение выслушать тебя, не перебивая, не подавляя. Ты можешь повернуть направо или налево, ты можешь заговорить или замолчать — это Его кротость. Пойми каждый свой свободный поступок и саму возможность выбора не как всесилие своего «я», а как акт Его смирения, почтительного отступания, уважения к тебе.