Тема: Болезни плодов и семян древесных пород

Важнейшей составляющей в деле выращивания посадочного материала является качество используемых семян. В природных условиях качество семян чаще всего снижается из-за различных их заболеваний инфекционного и неинфекционного характера. Семена лесных древесно-кустарниковых пород поражаются чаще всего грибами, значительно реже бактериями. Пораженные семена теряют всхожесть, снижается класс их качества. Знание биологии и экологии возбудителей болезней, умение диагностировать заболевания являются необходимым для специалиста лесного хозяйства.

Грибная инфекция может быть наружной или поверхностной, когда споры грибов находятся на внешней оболочке семян, и внутренняя, когда грибы поражают зародыши и семядоли. Наружная инфекция может переходить во внутреннюю, вызывая, в конечном счете, гниль семян.

Содержание задания

1.1.1 Изучить и записать признаки болезней плодов и семян.

1.1.2 Дать краткие сведения о защите плодов и семян от болезней с использованием «Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации» (2020).

Форма отчётности: оформленный конспект с выполненными заданиями, контрольный опрос.

Признаки болезней плодов и семян (по И.Г. Семенковой, Э.С. Соколовой, 2003)

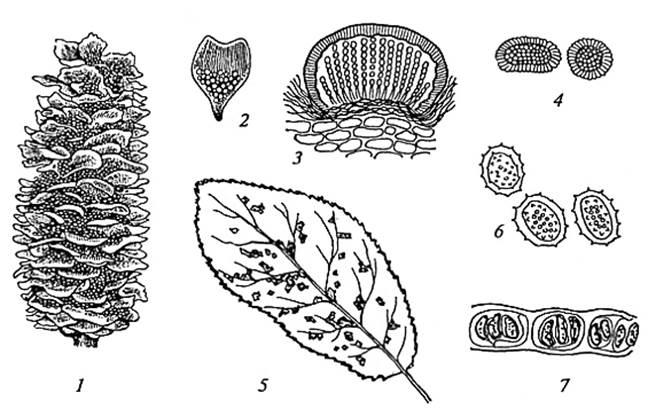

Ржавчина шишек ели

Ржавчина шишек ели вызывается двумя грибами.

Thekopsora padi Kleb. образует на внешней стороне кроющих чешуй малозаметные спермогонии в виде плоских корочек, а на внутренней стороне - многочисленные тесно скученные шаровидные эции диаметром 1…2 мм темно-коричневого цвета. Высыпающиеся из них эциоспоры заражают листья черемухи, на которых развиваются сначала урединиоспоры, а затем телиоспоры гриба. Поражение листьев черемухи проявляется в виде характерных угловатых фиолетовых или буровато-малиновых пятен. После перезимовки на опавших листьях телиоспоры прорастают в базидии с базидиоспорами; последние вновь заражают шишки ели.

|

|

Chrysomyxa pirolae Rostr. также образует на кроющих чешуях ели спермогонии и эции, но, в отличие от T.padi, у этого гриба эции располагаются обычно по два на чешуйке; они более крупные (3…4 мм в диаметре), в виде округлых оранжевых подушечек, наполненных эциоспорами. При созревании эциев освобождающиеся эциоспоры покрывают поверхность пораженных шишек оранжевым порошком. Эциоспоры заражают листья грушанок, на которых развиваются урединио- и телиостадии гриба.

Рис. 1 – Ржавчина шишек ели: 1 – пораженная шишка, 2 – чешуйка с эциями гриба Thekopsora padi, 3 – разрез через эций с эциоспорами, 4 – эциоспоры, 5 – урединио- и телиостадия гриба на листе черемухи, 6 – урединиоспоры, 7 - телиоспоры в клетках эпидермиса (по И.Г. Семенковой, Э.С. Соколовой, 2003)

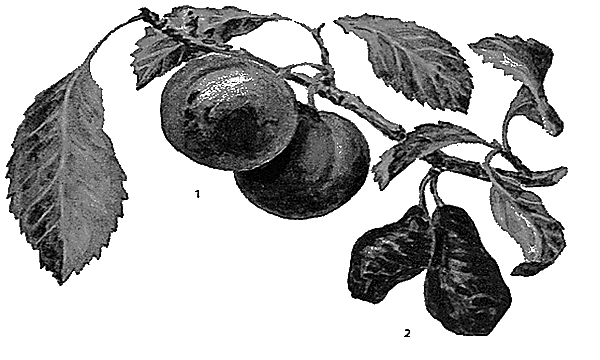

Деформация плодов и семян

Деформация плодов (кармашки или дутые плоды) косточковых пород (черемухи, сливы, алычи и др.) вызывается грибом Taphrina pruni Fuck. Мицелий паразита многолетний, он зимует в ветвях и почках деревьев, а во время цветения проникает в завязи. Гриб вызывает сильное разрастание стенок завязи, подавляя в то же время развитие косточки. В результате из зараженных завязей формируются уродливые мешковидные бурые тела, внутри полые (отсюда название болезни). Снаружи они покрываются как бы восковым сероватым налетом, состоящим из сумок возбудителя. Аскоспоры дозревают во второй половине лета и, попадая на чешуйки почек и ветви, заражают их. Развитию заболевания способствует влажная погода весной и летом.

|

|

Деформация плодов ольхи. Болезнь вызывается грибом Taphrina alni-incanae (Kuhn.) Magn. Она проявляется в деформации семян и разрастании чешуек, превращающихся в уродливые листовидные образования, на которых развиваются сумки. Мицелий возбудителя зимует в почках, откуда после цветения ольхи переходит в женские сережки.

Рис. 2 – «Кармашки» сливы: 1 – нормальный плод, 2 – «кармашки» сливы (https://www.usefulgarden.ru/images/seraya-gnil.jpg)

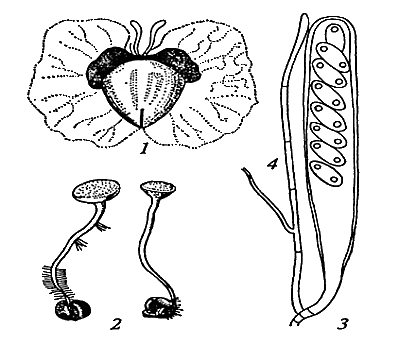

1.2.3 Мумификация семян березы, желудей дуба

Мумификация семян березы вызывается грибом Sclerotinia betulae Woron. Весной, во время цветения березы, сумкоспоры заражают завязи. Мицелий паразита развивается в тканях зараженных семян и образует на границе между семянкой и крылаткой хорошо заметные склероции в виде черного подковообразного ободка. Склероции служат для перезимовки патогена. Пораженные семянки отличаются от здоровых темной окраской. Мумифицированные семена опадают. Весной следующего года склероции на этих семенах прорастают, образуя апотеции в виде неглубокой чашечки диаметром 1…4 мм на тонкой длинной бурой ножке, покрытой темно-бурыми волосками. Аскоспоры в сумках созревают ко времени цветения березы, разносятся ветром и, попадая на женские сережки, заражают завязи.

Рис. 3 – Мумификация семян берёзы: 1 – поражённая крылатка со склероциями возбудителя, 2 – прорастание склероциев апотециями, 3 – сумка с сумкоспорами, 4 – парафиза (по И.Г. Семенковой, Э.С. Соколовой, 2003)

|

|

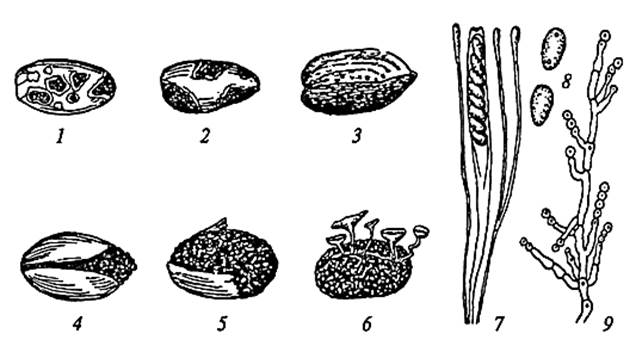

Мумификация желудей дуба вызывается грибом Stromatinia pseudotuberosa Rehm. Желуди заражаются аскоспорами, либо мицелием при непосредственном контакте опавших здоровых желудей с прошлогодними мумифицированными через трещины в кожуре и сосудистые пучки в местах прикрепления плюски.

В местах заражения семядолей сначала появляются небольшие рыжевато-коричневые пятна с резко очерченными краями. Постепенно увеличиваясь в размерах, пятна сливаются, охватывая всю семядолю. На поверхности семядолей образуется сероватая пленочка грибницы. Внутренние ткани семядолей буреют, затем приобретают оливковый оттенок. В конечной стадии поражения семядоли превращаются в рыхлую черную массу - склероциальную строму, состоящую из плотного сплетения гиф гриба и остатков тканей желудя. Мумифицированные семядоли увеличиваются в объеме (как бы разбухают). Вследствие этого кожура разрывается и отделяется от семядолей. Мумифицированные желуди имеют меньшую удельную плотность, чем здоровые, и всплывают в воде.

При прорастании мумифицированных желудей на следующий год появляются апотеции на ножках. Сумчатая стадия гриба встречается не повсюду и не каждый год. В условиях высокой влажности на обнаженных склероциальных стромах обильно разрастается мицелий, на котором образуется конидиальное спороношение. Конидии, распространяясь по воздуху, также вызывают заражение желудей.

Наиболее интенсивное развитие болезни наблюдается во время хранения желудей, особенно при нарушении оптимального режима температуры и влажности.

Рис. 4 – Мумификация желудей: 1…5 – последовательность стадий развития болезни, 6 – склероциальная строма, проросшая апотециями, 7 – сумка со спорами и парафизы, 8 – сумкоспоры, 9 – конидиальное спороношение гриба (по И.Г. Семенковой, Э.С. Соколовой, 2003)

Гниль желудей

Белая гниль желудей. Возбудитель болезни - гриб Phomopsis quercella (Sacc.) Died. На пораженных семядолях образуются сероватые пятна, которые со временем темнеют, сливаются между собой и охватывают всю поверхность семядолей. В условиях повышенной влажности на них развивается пышная белая пленка мицелия. В толще грибницы закладываются многочисленные чёрные пикниды (до 1,5 мм в диаметре) возбудителя. По мере развития пикниды надавливают на кожуру, вследствие чего поверхность желудя становится бугристой, а затем звездообразно разрывается. Из созревших пикнид выходят склеенные массы конидий в виде оранжевых капель или извитых нитей.

Черная гниль желудей вызывается грибами Ophiostoma roboris Georg. et Teod. и O. valachicum G. et Teod., которые поражают все части желудя: черешок, плюску, кожуру и семядоли. Заражению желудей в лесу способствует повреждение их насекомыми. Заболевание проявляется в образовании черных пятен, часто локализующихся у основания желудя, и сопровождается быстрым размягчением семядолей и почернением кожуры желудей. На пораженных желудях формируются конидиальные спороношения, а после отмирания желудя – чёрные грушевидные перитеции с длинным хоботком.

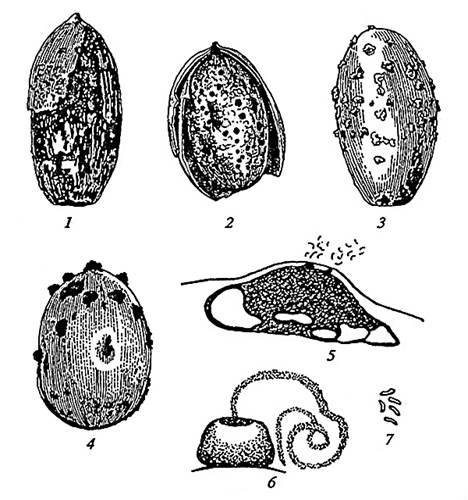

Рис. 5 – Гнили желудей: 1 – чёрная, 2,3 – белая, 4 – цитоспороз, 5 - многокамерная пикнида гриба Cytospora intermedia, 6 – пикнида с выходящей из неё ленточкой склеенных конидий, 7 – конидии (по И.Г. Семенковой, Э.С. Соколовой, 2003)

Цитоспороз желудей вызывается грибом Cytospora intermedia Sacc. На семядолях появляются отчетливые темно-коричневые пятна, покрытые тонкой белой мицелиальной пленкой. Со временем пленка приобретает желтоватый или оливково-бурый оттенок, разрастается и покрывает всю поверхность семядолей. На пораженных семядолях развиваются крупные, до 3…4 мм в диаметре и 2…3 мм в высоту, оливково-черные стромы с пикнидами гриба, выступающие на поверхность желудей через продольные трещины и разрывы в кожуре. Мицелий может легко переходить на соседние здоровые желуди.

Сухая гниль (антракноз) желудей вызывается несовершенным грибом Gloeosporium quercinum West. Заболевание характеризуется появлением на пораженных семядолях серовато- или темно-бурых, иногда почти черных, резко очерченных пятен неправильной формы. Они постепенно углубляются, превращаясь в язвы, и увеличиваются в размерах. Полностью пораженные семядоли имеют неровную, изъязвленную, как бы обугленную поверхность, и ссыхаются. Во влажной среде на пораженных местах образуются тонкие грязновато-белые или желтоватые пленки грибницы, в которых формируются конидиомы гриба в виде мелких бугорков или подушечек желтовато-бурого цвета, расположенных концентрическими кругами. Конидии выступают наружу в виде беловатых слизистых капелек.