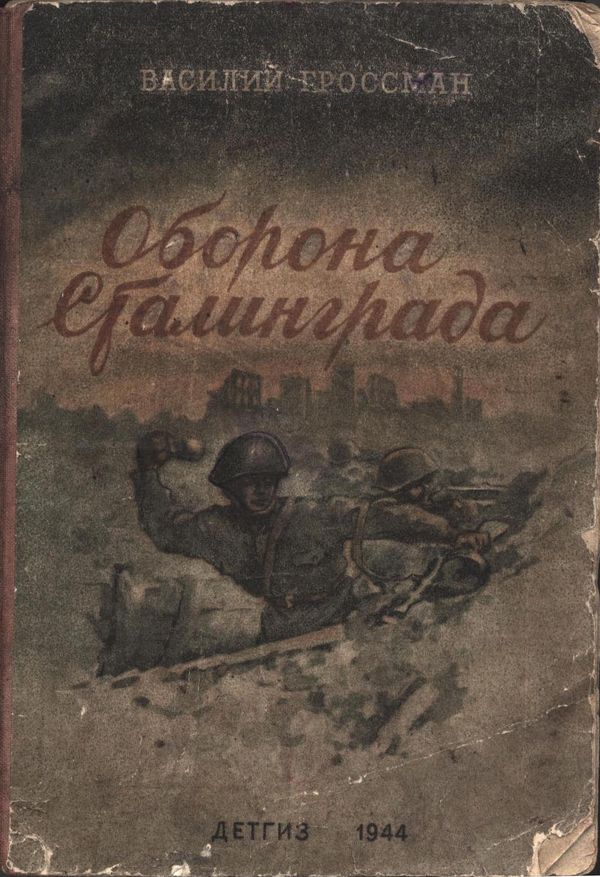

Василий Семенович Гроссман

Оборона Сталинграда

Василий Гроссман

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книжке собраны очерки, написанные на Сталинградском фронте. В них рассказано о самых тяжелых днях, пережитых защитниками города в сентябре, октябре и ноябре 1942 года.

Два последних очерка – «Новый день» и «Сталинградское войско» – написаны в декабре, когда немецкие войска были окружены нашими армиями в районе Сталинграда. Тогда немцы уже не думали о том, чтобы захватить город, а мечтали лишь вырваться из него и бежать на запад. Но им не удалось прорвать железное кольцо наших войск. Красная армия, разгромив группировку немцев, продолжала победоносно развивать наступление.

Некоторых героев этих очерков уже нет в живых.

Так, смертью храбрых пал генерал Гуртьев, защищавший со своей дивизией сталинградский завод «Баррикады». Он погиб при взятии Орла.

Великие труды всех героев Сталинградской битвы, были ли они рядовыми красноармейцами или знаменитыми, известными всему миру генералами, не прошли даром. Советский народ вечно будет благодарен им за их безграничное мужество, за кровь, пролитую ими ради счастья и свободы нашей Родины.

Молодой читатель, конечно, слышал и знает, какое огромное значение в ходе войны играла битва за Сталинград.

Если бы немцам удалось его захватить, они пошли бы вверх по Волге, чтобы отрезать уральские военные заводы от Москвы и создать страшную угрозу для нашей столицы.

Сталинградское сражение явилось поворотной точкой всей Великой Отечественной войны. В этом сражении хрустнул хребет фашистского зверя, он надорвал в этом сражении свои силы, получил глубокие кровоточащие, незаживающие раны.

Для Красной армии в битвах сегодняшнего дня, для нашего народа, для грядущих поколений Сталинград останется вечным символом торжества сил добра и разума над силами мрака.

Сталинград недаром носит имя СТАЛИНА, великого вождя, организатора и вдохновителя сталинградской победы.

Сталинград станет живым и вечным примером для юношества всех народов: тот, кто беззаветно верит в добро и справедливость, кто любит свободу больше жизни, тот победит в самой тяжкой борьбе.

Василий Гроссман

Москва

18 февраля 1944 г.

ВОЛГА‑СТАЛИНГРАД

Долог путь от Москвы до Сталинграда. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зеленых городов. Мы ехали пыльными проселками, укатанными грейдерами, ехали яркими синими полднями в горячей пыли; и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пышно налившуюся краской рябину; ехали ночью – и луна и звезды блестели в тихих водах Красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому, быстрому Дону.

Мы проехали через Ясную Поляну. Пчелы ползали по цветам, выросшим на тихом могильном холме, и маленькие осы неподвижно висели над могилой Толстого, словно прикрывая ее с воздуха. Вокруг яснополянского дома пышно разрослись цветы, через открытые окна в комнаты входило солнце, и свежевыбеленные стены сияли. Лишь плешины на земле возле могилы, где немцы закопали восемьдесят убитых, да черные следы пожара на дощатом полу дома напоминали о вторжении немцев в Ясную Поляну. Дом отстроен, снова цветут цветы, снова торжественна своей великой простотой могила; тела вражеских солдат отвезены от нее и похоронены в огромных воронках от тяжелых немецких фугасок, упавших на яснополянскую землю. И места эти поросли сырой болотной травой.

А мы едем все дальше по прекрасной земле, охваченной тревогой войны.

Длинна дорога к Сталинграду. Вот уже другое время – часы здесь на час вперед. Вот и другие птицы – большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах; по вечерам серые совы тяжело, неловко летают над дорогой. Злей стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уж другая – пышное многотравие ее исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылем, льнущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги; вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Все ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Эта война на юге, война на Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, вызывают чувство тревоги.

Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад – большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живет в армиях, защищающих Волгу и Сталинград…

Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветреный час. Низко неслись темные облака, но воздух был ясен, и на много верст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи Заволжья. Светлая волжская вода широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, сливший воедино правобережье и Заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник; волна вздыхала, колебля бакан.

К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поголубела, воздух над ней подернулся легким синеватым туманом; мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег.

Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелено‑серую краску, закрытые увядшими ветвями, стояли у причалов; легкий дымок едва поднимался над трубами – они сдерживали свое шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, груженные арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные пушки, сдвоенные и счетверенные пулеметы, вырыты укрытия; замаскированные грузовики, рассредоточившись, ожидают очереди. Война подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стесненный преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекатываясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга – это главный рубеж нашей обороны.

По ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград – дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинград – придется нам обратно за свою границу идти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой, сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владеет всеми: стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, летчиками, артиллеристами.

В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну: противник произвел свыше тысячи самолетовылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и высшим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза, с домами, населенными женщинами, детьми, подвергался чудовищной бомбежке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города, но били они главным образом по центру. Мы не собираемся укорять их за это: поднявшим меч внятен лишь язык меча.

Во время воздушного налета противник вырвался к Волге севернее города. Колонна танков и следующие за танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе Тракторного завода. Удар врага отразили противотанковая часть подполковника Горелика и зенитчики подполковника Германа. Вместе с ними сражались рабочие батальоны Тракторного завода и «Баррикад», нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, минометчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывали орудия, вывозились минометы на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рева разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов. Много десятков тяжелых пушек и танков получила армия за два дня боев северо‑западнее Сталинграда.

Навсегда войдет в историю этой войны имя веселого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего тяжелыми минометами немецкие танки. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Ее атаковали с воздуха пикировщики, с земли – тяжелые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулеметных очередей смешались в единый хаос.

На батарее были девушки‑зенитчицы: прибористки, дальномерщицы‑стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались они рядом с товарищами артиллеристами. «Подавлены, накрыли», каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась четкая, размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли с батареи уцелевшие четыре бойца и раненый командир. Они рассказали, что за время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты? когда нельзя было не уйти. И внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.

Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, страница, написанная огнем и кровью, стойкостью войск, мужеством рабочих и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына – рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян – добровольцами идут оборонять красный Сталинград.

Мы приехали в Сталинград вскоре после налета. Еще кое‑где дымились пожарища. Приехавший с нами товарищ, сталинградец, показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская, говорит он, – здесь стояла моя библиотека; вон в том углу, где исковерканные трубы, я работал, тут стоял мой письменный стол». Из‑под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома горячи, как тело покойника, не успевшее остыть. Ясное, беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видна скульптура орла; одно крыло орла отбито осколком бомбы, второе простерто для полета. Стены и колоннада погибшего Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на черно‑бархатном фоне ослепительно выделяются две белые скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холеные сибирские кошки, зеленые вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стекла. Мальчики собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин», «Здесь помещался штаб обороны Царицына». В центральном сквере стоит каменная колонна с надписью: «Пролетариат красного Царицына – борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».

Сталинград живет и будет жить. Нельзя сломить волю народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы, дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулеметные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные арбузные ломти; мальчишки, свесив с парома ноги, внимательно следят за поплавком своей удочки; пожилая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй пролетарских крепостей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости неприступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах, устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и оскорбленные», читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится: мы оскорбленные, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».

Ночью мы ходим по улицам. В небе – гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают винтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно осматривают улицы. Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту.

Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту.

Лица бойцов сосредоточенны и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград.

Вспоминается весь далекий путь: вновь ожившая, торжественная и тихая Ясная Поляна, пчелы на могиле Толстого, благородный и верный труд крестьянок на широких полях прифронтовой полосы, Красивая Меча при свете луны, старушечьи сказки о пленном немце, сказавшем: «Не возьмем Сталинград – не удержаться нам тогда в России», грохот артиллерийской канонады над Волгой, бронзовый летчик Хользунов, глядящий в небо, матросы на волжской переправе… Горько воевать на Волге! Но нет, не только об обороне нужно нам думать. Здесь на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опустится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.

А войска все идут, идут по темным улицам. Лица людей задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции, тех, кто пал, обороняя красный Царицын от белогвардейцев.

Сталинград

5 сентября 1942 г.

РОТА МОЛОДЫХ АВТОМАТЧИКОВ

Вечером лежали в степной балке и ругали старшину. Большинство автоматчиков разулись; покачивая головами, разглядывали покрасневшие, саднившие ступни. Болели шеи, натруженные ремнем автомата. Кое‑кто решил постирать в мелком, разлившемся по дну балки ручье. Прозрачная вода становилась коричнево‑мутной от грязных портянок. Потом портянки сохли на ветвях диких груш и вишен, а ребята ощупывали пальцы ног и вздыхали:

– Да, после такого марша надо бы ногам дать отдохнуть!

Лазарев, узкоплечий парень с давно не стриженными русыми волосами, мягко льнущими к впалым вискам и затылку, сердито говорил:

– Я старшину предупреждал насчет того, что ботинки мне тесны, а он говорит: разносятся. Вот и разносились: в кровь ноги разбил.

– Ему хорошо на кухне ехать, загорать, а мы степь ступней мерим, – сказал черноглазый, черноволосый горьковчанин Романов и, задрав разутую ногу, бережно подул на воспалившуюся, горячую кожу.

– Пыль, солнце и нет спасения, и конца ей нет и краю, – сказал Петренко. – То ли дело Украина – садки и садки!

Лазарев рассмеялся.

– Ты степь не ругай. Желдубаев обижается, когда степь ругают.

Казах Желдубаев – товарищ Лазарева. Они подружились во время учебы в резервной части, беседуя в тихий час после занятий, на долгом марше под жестоким степным солнцем, в вихре пыли, такой густой, что рядом идущий вдруг исчезает, становится невидимым. И, должно быть, Лазарев кричал в облаке пыли:

– Эй, Желдубаев! Ты здесь, что ли? Ни черта не видно!

После марша у них были совершенно одинаковые по цвету лица, хотя Желдубаев был самым черным, а Лазарев самым белым среди автоматчиков. Загар не приставал к лицу Лазарева, и высокий лоб его оставался таким же белым, каким был до степного похода. А в густой пыли дороги лица казаха и нарофоминца были одинаковы – серые, и только глаза – черные круглые у Желдубаева и голубые у Лазарева – сверкали живой влагой.

Они не вели длинных бесед. Они слишком уставали, чтобы вести долгий разговор. Но шагали они рядом, в изредка Лазарев спрашивал:

– Что, брат, устал?

А Желдубаев, вытаскивая из фляги пробку, обвернутую набухшей газетной бумагой, протягивал товарищу стеклянную пузатую бутылку с теплой, мутной водой.

– Пей раньше ты, – говорил Лазарев.

– Ничего, ничего, пей, пожалуйста, – отвечал Желдубаев.

Вечером, если не успевали подвезти хлеб, они делили сухари и свертывали из экономии одну козью ножку. Они жалели друг друга. Вся рота автоматчиков жила необычайно дружно, семейно. Может быть, это происходило оттого, что рота была сплошь из молодежи. И статный Дробот – командир роты, и его заместитель Березюк, сухопарый и длинноносый, и командир взвода лейтенант Шуть – словом, все автоматчики были примерно одних лет: кто двадцатого, кто двадцать третьего года. Но одни из них уже воевали больше года, как Дробот и Березюк, другие, как Романов и Желдубаев, впервые шли в бой.

Ходили они немного вразвалку, поглаживая висящий на груди автомат, поглядывали снисходительно на бойцов‑стрелков и весьма гордились тем, что служат в роте автоматчиков. При марше полка их рота шла впереди, и все встречные поглядывали на них и говорили:

– Гляди, автоматчики идут.

Дробот для порядка был строг с ними, требовал, чтобы тщательно ухаживали за оружием, проверял автоматы, подтягивал ребят, но они сами знали и чувствовали, чтó для них значит ППШ. Дробот и Березюк были украинцами, их семьи остались на оккупированной территории: у Дробота – под Белгородом, у Березюка – в Винницкой области, и в них обоих была какая‑то сосредоточенность, злобность, передававшаяся бойцам. Березюка ранили в осенних боях, и на щеке у него был большой розовый, лучами расходившийся рубец. Он всегда придирался к командирам взводов и отделений, но видно было, что делает это он не по злобе, а от любви к службе, и на него не сердились.

Любили автоматчики командира взвода Шуть – молодого лейтенанта. Он еще в школе слыл хорошим, верным товарищем, а ставши комвзводом, говорил своим бойцам:

– Главное, ребята, держите товарищество, не нарушайте. Для нас это первое дело.

И сам он никогда не нарушал товарищество автоматчиков.

Черноглазый Романов работал до призыва в знаменитой Павловской артели на Оке, где делаются лучшие в Советской стране перочинные ножи. Идя на службу, он взял с собой несколько замечательных ножиков со множеством приспособлений. Один, был в форме самолета, другой походил на танк. Романов предполагал, что ножи пригодятся ему в трудную минуту, на такой ножик всегда наменяешь и табаку, и спичек, и чего хочешь, но товарищество в роте было так крепко и так пришлись по душе Романову ребята, что он не стал менять свои ножи, отдал их без всякого обмена товарищам.

Лазарев, грустно улыбаясь, говорил:

– А я, ребята, до войны токарем был по дереву – шахматы работал из березы. Наделал я их великую силу, а сам играть не могу. – И, поглядывая на бойцов живым, умным взглядом, повторял: – Вот какое дело, шахматы делал с утра до ночи, а играть не научился, некогда было.

Пока сохли портянки, автоматчики нюхали дым, идущий от кухни, и позевывали: очень хотелось есть, но еще больше хотелось спать после пятидесятикилометрового марша.

Но им не пришлось отдохнуть по‑настоящему. В этой день немецкие танки и мотопехота прорвались на одном из участков под Сталинградом. Немцы стремились к Волге, они чуяли влажное дыхание великой реки, они чуяли близость зимы, они напрягали все силы, чтобы вырваться к огромному городу. Командир полка Савинов получил приказ выступить в ту же ночь.

Он прошел мимо отдыхавших в балке батальонов, оглядывая утомленные лица людей, прислушиваясь к отрывкам разговоров отдыхавших на земле красноармейцев. Прошел он мимо автоматчиков и пытливо оглядел их молодые, похудевшие, ставшие совсем мальчишескими лица. Многие из них никогда не были в бою.

«Как они?.. Выдержат ли, устоят ли – эти ребята в побелевших от злого солнца гимнастерках?»

Через несколько часов полк вступил в бой, и этот бой длился больше десяти дней…

Во время короткого отдыха полк вновь стоял в степной балке. Теплый вечерний воздух был полон рокота своих и вражеских самолетов; высоко в синем небе раздавались пулеметные очереди, стреляли пушки, выли моторы. На земле в это время тоже шел бой. Белые и черные облака разрывов стлались над плоской степью, коротко и четко печатали скорострельные полуавтоматические пушки, глухо раздавались разрывы тяжелых немецких снарядов. Иногда протяжно рокотали залпы гвардейских минометных дивизионов, и в гуле разрывов тонули звуки битвы, шедшей на земле и в небе. А иногда бой утихал, и становилось тихо, так тихо, что слышно было, как шуршит степная сухая трава и стрекочут кузнечики. В глубокой балке бойцы себя чувствовали спокойно и мирно, словно отдыхали у себя дома, а не в нескольких километрах от противника. Автоматчики лежали на земле, поглаживая свои автоматы; кряхтя от удовольствия, вытягивались во весь рост. Некоторые, из них разулись, некоторые сняли гимнастерки, и снова на ветвях тощих диких груш и вишен лениво колыхались портянки и желтые, мытые в холодной воде рубахи – плоды нехитрой красноармейской стирки. Я гляжу в молодые лица автоматчиков, вышедших из длившегося много дней и ночей боя. Для многих из них этот бой был первым. На их лицах – странное смешение веселого мальчишества и опыта заглянувших в темные зрачки смерти людей.

Дробот говорил спокойно и задумчиво. Хорошо, когда молодой командир после боя недоволен собой, спокойно отмечает ошибки, помешавшие с полной силой развернуться автоматчикам, с настоящей тревогой разбирает случившиеся промахи: хорошо, когда молодой командир ни одного слова не говорит о себе, о своих храбрых поступках; хорошо, когда он с восхищением и товарищеской гордостью рассказывает о бойцах. Рота выдержала испытание. На всю роту лишь один человек оказался недостойным товарищества автоматчиков. Лишь один человек – младший сержант Роганов в момент наступления очутился на командном пункте полка. Прибежавший на КП Березюк удивленно спросил:

– Почему вы здесь, младший сержант, а не со своим отделением?

Роганов ответил, что пришел на командный пункт за ужином для бойцов.

– Неужели нельзя было бойца послать? – медленно сказал Березюк, кривя стянутый шрамом рот. – Сию же минуту отправляйтесь на передний край.

– Есть, – ответил Роганов, но он не исполнил приказа лейтенанта.

Всю ночь Березюк был в бою с автоматчиками и не видел Роганова; а утром ему сказали, что Роганов околачивается по полковым тылам. Березюк рассказал бойцам в короткую передышку боя о дезертирстве младшего сержанта.

– Эх, встретился б он мне, застрелил бы, как собаку! – сказал молодой боец.

И товарищество автоматчиков подтвердило в один голос: пусть не живет на свете, расстрелять его. И никто в мире не имел большего права произнести эти жестокие слова, чем они. Они получили это право смертного приговора дезертиру, потому что сами не жалели своей жизни, потому что щедро пролили свою молодую кровь, потому что прочней металла сделалась их дружба в степных боях под Сталинградом.

Вот как рассказывал Лазарев о первом бое:

– Пустили нас впереди стрелков: автоматчики ведь. Приказали к самым дзотам его добираться. Пятеро нас было: я, Романов, что ножи ребятам подарил, Петренко, Бельченко и друг мой главный – Желдубаев. Уже к вечеру было, солнышко садится, а огонь такой, что страшно сказать – мина к мине ложится, дым, пыль стоит, вся земля вокруг нас минами разрыта. Они, мины, землю глубоко не роют, а вроде разгребают, как курица лапами. Засвистит – ляжем, разорвется – опять вперед идем. Несколько раз он нас накрыть хотел – ну, прямо кажется, вот уже последнее дыхание пришло, в пяти шагах рвутся, в ушах так и звенит. Тут бы пожилой человек пропал обязательно, а у нас, молодых, ноги крепкие: как кинемся в сторону – один туда, другой сюда, он за нами минами не угонится, потеряет цель, а мы соберемся, опять вперед идем. Такое нас упорство взяло: ну, что хочешь делай, лезем вперед и только. Уж совсем близко стали подходить, метров двести оставалось, вдруг пять танков из‑за холма вышли и прямо на нас. Романов рядом со мной был. Посмотрел он на них – в первый раз он немецкие танки видал – и сказал: «Ну, смерть нам сейчас будет». Легли мы, смотрим на них. Обратно повернуть? Нет, такой мысли у ребят не было, а танки постояли, через наши головы огонь повели, постреляли и опять за холм вернулись. Переглянулись мы: «Что же, ребята, давай вперед пробираться. Такое уж наше дело, ничего не попишешь». И снова пошли, только, правду скажу, настроение у нас стало очень серьезным, особенно после танков этих, и не верилось, что живыми из этого боя выйдем. Но тут мы совсем к немцу подошли, видать их прямо, совсем рядом. Человек двадцать пять автоматчиков мы насчитали, офицер с ними был – шинель распахнута, и сумку видно на ремне под шинелью. Ходит он взад и вперед, все поглядывает в нашу сторону. Их двадцать пять, а нас пятеро, у них автоматы – и мы с автоматами. Полежали мы, подумали каждый про себя и открыли с ними бой. И только очереди мы первые дали, Желдубаев толкает меня и говорит: «Я сшиб его». И я как‑то удивился, говорю: «Да ну?» А он на меня посмотрел, зубами смеется: «Правда». И как‑то он сказал это «правда», что сразу у нас настроение поднялось, и мы смеяться стали, и такое настроение стало… ну, я прямо не скажу, объяснить нельзя. Только минуты даже не прошло – немецкий снайпер Желдубаева сшиб, прямо в лоб пуля пошла; он лег рядом со мной и слова не сказал, и не стало его. Лежит мертвый, и я в его крови. Тут уж мы четверо бой вели. Я не могу рассказать, как только отбили мы своим огнем этих двадцать пять, не скажу я, сколько мы их положили, какие там убегли, врать не хочу. Дело вечером было, только не мы, а они с поля ушли; и я остался с Желдубаевым в степи, выкопал ему могилу, положил его туда своими руками, простился с ним и своими руками закопал землей.

Я выкопал ему могилу, простился с ним, и своими руками закопал землей.

Товарищи слушали рассказ Лазарева, изредка вставляя:

– Случай интересный был у Бугрова, но Бугров – он убитый.

– Это верно. Когда танки пошли на нас, мы подумали: ну, смерть нам сейчас будет.

– А хуже всего в бою, что старшина обеда не приносит, загорает возле кухонь и на передовую боится полезть. Вот у нас от этого тоже потеря была: невтерпеж станет, пойдет кто за обедом, а его и подшибут. Тут местность – степь, обед на передовую надо ночью всегда подвозить, днем не проберешься, а в части не сообразили; вот и бывали дни – голодными воевали, а от этого настроение, знаете, какое? Хорошо еще, мы, молодые, сознание имеем для любой трудности. Ночью, словом, обед надо на передовую везть.

Когда Лазарев кончил рассказ о том, как прощался он с мертвым Желдубаевым, черноглазый Романов сказал:

– Я раньше думал: что же самое страшное в бою? А теперь вижу: самое страшное – товарища в бою потерять. Как перед смертью лейтенант Шуть стал с нами прощаться и сказал: «Я только одно прошу, ребята: будьте дружней, держитесь дружней, держитесь всегда вместе, не тушуйтесь», так у всей роты слезы и покатились. Я понял тогда: товарищ в бою – это лучше отца‑матери. И я не думал, что автоматчики всей ротой плакать могут.

Степь была залита тихим светом садящегося солнца, а в балке стоял полумрак. Шли от кухонь бойцы с котелками, светлели на темных ветвях сохнущие портянки и рубахи. Мне подумалось: как жестоко и страшно ошибся младший сержант Роганов! Лучше потерять жизнь в бою, чем потерять уважение и любовь верных людей из роты молодых автоматчиков.

11 сентября 1942 г.

ДУША КРАСНОАРМЕЙЦА

Противотанковое ружье напоминает старинную пищаль. Оно так же велико, тяжеловесно, управляются с ним два бойца – первый и второй номер. В походе первый номер несет ружье, второй номер – увесистые бронебойные патроны, похожие на снаряды малокалиберной пушки, счетом тридцать штук, пятизарядную винтовку, к ней сто патронов, две противотанковые гранаты, ну и само собой – шинель и вещевой мешок. Все это вместе по весу приблизительно соответствует ружью. От ружья в походе сильно ноет плечо и затекает рука. Прыгать с ним неудобно, трудно ходить по скользкому, тяжесть ружья мешает движению, не дает возможности сохранять равновесие. Бронебойщик шагает тяжелой широкой походкой, немного припадая на одну ногу, куда падает тяжесть ружья. Его походку можно отличить от легкого хода командира, от мерного, ровного марша стрелка, от шаркающей «флотской» поступи автоматчиков, от стремительного хода привыкшего к вечному движению связиста. Да и по внешности легко отличить бронебойщика. Это народ большей частью коренастый, плечистый. По духу, характеру такой человек должен походить на тех русских охотников, которые ходили с рогатиной поднимать в чаще матерого медведя. И надо прямо сказать, что клыкастый угрюмый бирюк – безобиднейшая тварь по сравнению с тяжелым немецким танком, вооруженным скорострельны ми пушками и пулеметами.

Еще в походе Громов болел, «мучился животом», но он не захотел ложиться в госпиталь. Он медленно шел под не ведающим жалости степным солнцем, неся на плече ружье. Командир отделения Чигарев два раза сказал ему:

– Сходи в санчасть. Ты с лица сбледнел как‑то.

– А что мне санчасть? – сердито отвечал Громов. – На печь, что ли, меня положат? Одно лечение – вперед идти.

– Ну, дай ружье понесу, – говорил второй номер Валькин, – натерло, небось, холку.

– Ладно, ты за мою холку не беспокойся, – раздраженно ответил ему Громов. – Шагай за мной, твое дело маленькое.

И он шел, все шел в горячей белой пыли, время от времени облизывая шершавые, сухие губы, вздыхал и тяжело, шумно втягивал в себя воздух. Ему было очень трудно. Ночью, несмотря на усталость, он спал плохо, беспокойно и тяжело, его лихорадило. «Вот война, – думал он, – днем жара мучит, ночью холод, озноб бьет».

Впервые в жизни пришлось ему побывать на Волге. Острым, все замечающим глазом осматривал он просторные степные земли, оглядывал больших мохнатых коршунов, цепкими когтистыми пальцами держащихся за белые скользкие изоляторы на телеграфных столбах; прищурившись, смотрел он на реку, всю в белых барашках, поднятых сильным низовым ветром. Он разговаривал в деревнях с рослыми волжскими старухами, с бородатыми седыми рыбаками и вздыхал, слушая рассказы о богатствах огромной реки, о больших урожаях пшеницы, бахчах, виноградниках.

«Эх, дошел, жулик, до коренной волжской земли!» думал он, прислушиваясь по ночам к орудийным раскатам, гулко перекатывающимся над речным простором. Он мучился от невеселых, тяжелых мыслей, они не оставляли его ни днем в степи, ни на ночных привалах.

И он весь был охвачен тяжелой злобой человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей, злобой недоверчивого Фомы, своими глазами увидевшего огромную народную беду, вызванную нашествием немцев. Он видел сожженные деревни; навстречу ему по пыльным дорогам тащились телеги беженцев; он видел старух и стариков, баб с грудными ребятами на руках, ночевавших под открытым небом в степных балках; он видел невинную кровь; он слышал страшные простые рассказы, которые были правдой от первого до последнего слова.

И ни болезнь его, ни тяжесть похода по знойным и пыльным дорогам не могли сломить его воли, его желания бить в броню немецких танков… Это желание упорной и медленное, созрело и выросло в сердце Громова, человека, никогда не забывающего обид. Его тяжелое сердце медленно раскалялось в огне войны, оно, словно каменный уголь, разогретый в горне, рдело темно‑красным огнем. И уже нельзя было потушить этот огонь.

Он презрительно поглядывал на стрелков, на расчеты легких пулеметов. Он верил в силу своего огромного ружья‑пушки, он прощал ружью его вес и вечером, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Он терпеливо и внимательно очищал тряпочкой побелевший от пыли ствол, пробовал пальцами могучую пружину спускового механизма, разглядывал темно‑синюю сталь, блестевшую под слоем масла. Прежде чем лечь, он, кряхтя, укладывал спать свое ружье – так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не попала в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец.

Он его уважал – большое ружье, он верил в него так, как в мирные времена верил в стальные лемехи тяжелого плуга. Он был умелым пахарем в мирные времена, а в час войны Громов взял в руки ружье, пробивающее броню германского танка. Это ружье было подстать его натуре, его нелегкой душе, его недобрым зеленым глазам, всему духу человека, не прощающего обиду и помнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны, Громов: он изведал и тяжкий долгий труд и нужду. Но такой обиды он не мог помыслить себе. И он шел на врага, припадая на ту ногу, куда ложилась тяжесть ружья, облизывая пересохшие губы, дыша знойным, белым от пыли воздухом, необщительный, неудобный для людей, шедших рядом и уступающих ему дорогу. Так в древние времена шли воины с неуклюжими мушкетами, и все кругом поглядывали на них с почтением, надеждой и даже со страхом. И в словах его, в насмешливой и гордой независимости проявлялась душа человека, который пошел на войну, ничего уж не жалея: мог он, усмехнувшись, отдать последнюю папиросу, небрежно кинуть попросившему прикурить бойцу единственный свой коробок спичек, не жалел он своего заболевшего в походе тела, не считал быстрых ударов сердца, не думал о смерти, навстречу которой шагал.

– Громов, верно: сходил бы в санчасть, – сказал ему старший сержант Игнатьев.

– Нет, – отвечал Громов.

Ему было очень трудно, жестокая война всей тяжестью легла на его плечи; его знобило ночью, а днем в степи иногда белый туман застилал ему глаза, и он не знал – пыль ли это встала в воздухе, или меркнет от хвори его зрение.

И он шагал все вперед, больной солдат, упрямый и злой, не ждущий никаких похвал за великий подвиг – терпение.

Ночью они заняли боевой рубеж. Пробираться пришлось ползком, то и дело останавливаясь, припадая к земле. Над передним краем летала фашистская «керосинка», потрескивающий шумливый самолет. «Керосинка» ставила фонари – ракеты и летала между ними, высматривала в белом сиянии, куда бы уронить малокалиберную бомбу. Вреда от этой «керосинки» было не много, но шуму и беспокойства она причиняла порядочно – мешала спать, словно блоха.

Почти до рассвета не спал Громов, лежа на дне «пистолетной» щели, устроенной таким образом, что в нее можно было упрятаться и расчету и противотанковому ружью на тот случай, если германским танкистам удалось бы утюжить гусеницами наш передний край. Валькин дремал, прислонившись к стене ямы. Ему было холодно, и он то и дело натягивал на ляжки полы шинели. Громов сидел рядом с ним и постукивал зубами. «Керосинка» повесила ракету прямо над их головами, и в щели стало так неприятно светло, что Валькин проснулся