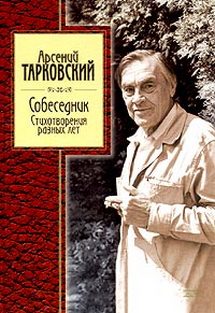

Арcений Тарковский

Стихотворения разных лет

Арсений Тарковский

Стихотворения разных лет

I

* * *

Ночью медленно время идет.

Завершается год високосный.

Чуют жилами старые сосны

Вешних смол коченеющий лед.

Хватит мне повседневных забот,

А другого мне счастья не надо.

Я‑то знаю: и там, за оградой,

Чей‑нибудь завершается год.

Знаю: новая роща встает

Там, где сосны кончаются наши.

Тяжелы чрно‑белые чаши,

Чуют жилами срок и черед.

* * *

Был домик в три оконца

В такой окрашен цвет,

Что даже в спектре солнца

Такого цвета нет.

Он был еще спектральней,

Зеленый до того,

Что я в окошко спальни

Молился на него.

Я верил, что из рая,

Как самый лучший сон,

Оттенка не меняя,

Переместился он.

Поныне домик чудный,

Чудесный и чудной,

Зеленый, изумрудный,

Стоит передо мной.

И ставни затворяли,

Но иногда и днем

На чем‑то в нем играли,

И что‑то пели в нем,

А ночью на крылечке

Прощались и впотьмах

Затепливали свечки

В бумажных фонарях.

* * *

Мне другие мерещятся тени,

Мне другая поет нищета.

Переплетчик забыл о шагрени,

И красильщик не красит холста,

И кузнечная музыка счетом

На три четверти в три молотка

Не проявится за поворотом

Перед выездом из городка.

За коклюшки свои кружевница

Под окном не садится с утра,

И лудильщик, цыганская птица,

Не чадит кислотой у костра,

Златобит молоток свой забросил,

Златошвейная кончилась нить.

Наблюдать умиранье ремесел

Все равно что себя хоронить.

И уже электронная лира

От своих программистов тайком

Сочиняет стихи Кантемира,

Чтобы собственным кончить стихом.

* * *

Меркнет зрение – сила моя,

Два незримых алмазных копья;

Глохнет слух, полный давнего грома

И дыхания отчего дома;

Жестких мышц ослабели узлы,

Как на пашне седые волы;

И не светятся больше ночами

Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.

Соберите мой воск поутру,

И подскажет вам эта страница,

Как вам плакать и чем вам гордиться,

Как веселья последнюю треть

Раздарить и легко умереть,

И под сенью случайного крова

Загореться посмертно, как слово.

* * *

Душу, вспыхнувшую на лету,

Не увидели в комнате белой,

Где в перстах милосердных колдуний

Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,

И просохнуть земля не успела;

Столько было сирени в июне,

Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было

Столько света в трех окнах, и цвета,

Столько в небо фонтанами било

До конца первозданного лета,

Что судьба моя и за могилой

Днем творенья, как почва, прогрета.

* * *

Влажной землей из окна потянуло,

Уксусной прелью хмельнее вина;

Мать подошла и в окно заглянула,

И потянуло землей из окна.

– В зимней истоме у матери в доме

Спи, как ржаное зерно в черноземе,

И не заботься о смертном конце.

– Без сновидений, как Лазарь во гробе,

Спи до весны в материнской утробе,

Выйдешь из гроба в зеленом венце.

* * *

Я тень из тех теней, которые, однажды

Испив земной воды, не утолили жажды

И возвращаются на свой тернистый путь,

Смущая сны живых, живой воды глотнуть.

Как первая ладья из чрева океана,

Как жертвенный кувшин выходит из кургана,

Так я по лестнице взойду на ту ступень,

Где будет ждать меня твоя живая тень.

– А если это ложь, а если это сказка,

И если не лицо, а гипсовая маска

Глядит из‑под земли на каждого из нас

Камнями жесткими своих бесслезных глаз?..

* * *

Сколько листвы намело.

Это легкие наших деревьев,

Опустошенные, сплющенные пузыри кислорода,

Кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба,

Крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды

На драгоценную жизнь, на раздоры и примиренья.

Падайте наискось наземь, горите в кострах, дотлевайте,

Лодочки глупых сильфид, у нас под ногами. А дети

Северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь.

Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода

Ваша зеленая смена оденет нагие деревья.

Листья, братья мои, внушите мне полную веру

В силы и зренье благое мое и мое осязанье,

Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни,

Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега.

* * *

В последний месяц осени,

На склоне

Суровой жизни,

Исполненный печали,

Я вошел

В безлиственный и безымянный лес.

Он был по край омыт

Молочно‑белым

Стеклом тумана.

По седым ветвям

Стекали слезы чистые,

Какими

Одни деревья плачут накануне

Всеобесцвечивающей зимы.

И тут случилось чудо:

На закате

Забрезжила из тучи синева,

И яркий луч пробился, как в июне,

Как птичьей песни легкое копье,

Из дней грядущих в прошлое мое.

И плакали деревья накануне

Благих трудов и праздничных щедрот

Счастливых бурь, клубящихся в лазури,

И повели синицы хоровод,

Как будто руки по клавиатуре

Шли от земли до самых верхних нот.

Феофан Грек

Когда я видел воплощенный гул

И меловые крылья оживали,

Открылось мне: я жизнь перешагнул,

А подвиг мой еще на перевале.

Мне должно завещание могил,

Зияющих как ножевая рана,

Свести к библейской резкости белил

И подмастерьем стать у Феофана.

Я по когтям узнал его: он лев,

Он кость от кости собственной пустыни,

И жажду я, и вижу сны, истлев

На раскаленных углях благостыни.

Я шесть веков дышу его огнем

И ревностью шести веков изранен.

– Придешь ли, милосердный самарянин,

Повить меня твоим прохладным льном?

1975–1976

Григорий Сковорода

Не искал ни жилища, ни пищи,

В ссоре с кривдой и с миром не в мире,

Самый косноязычный и нищий

Изо всех государей Псалтыри.

Жил в сродстве горделивый смиренник

С древней книгою книг, ибо это

Правдолюбия истинный ценник

И душа сотворенного света.

Есть в природе притин своеволью:

Степь течет оксамитом под ноги,

Присыпает сивашскою солью

Черствый хлеб на чумацкой дороге,

Птицы молятся, верные вере,

Тихо светят речистые речки,

Домовитые малые звери

По‑над норами встали, как свечки.

Но и сквозь обольщения мира,

Из‑за литер его Алфавита,[1]

Брезжит небо синее сапфира,

Крыльям разума настежь открыто.

* * *

Мир ловил меня, но не поймал.

Автоэпитафия Гр. Сковороды

Где целовали степь курганы

Лицом в траву, как горбуны,

Где дробно били в барабаны

И пыль клубили табуны,

Где на рогах волы качали

Степное солнце чумака,

Где горькой патокой печали

Чадил костер из кизяка,

Где спали каменные бабы

В календаре былых времен

И по ночам сходились жабы

К ногам их плоским на поклон,

Там пробивался я к Азову:

Подставил грудь под суховей,

Босой пошел на юг по зову

Судьбы скитальческой своей,

Топтал чабрец родного края

И ночевал – не помню, где,

Я жил, невольно подражая

Григорию Сковороде,

Я грыз его благословенный,

Священный, каменный сухарь,

Но по лицу моей вселенной

Он до меня прошел, как царь;

Пред ним прельстительные сети

Меняли тщетно цвет на цвет.

А я любил ячейки эти,

Мне и теперь свободы нет.

Не надивуюсь я величью

Счастливых помыслов его.

Но подари мне песню птичью

И степь – не знаю для чего.

Не для того ли, чтоб оттуда

В свой час при свете поздних звезд,

Благословив земное чудо,

Вернуться на родной погост.

Приазовье

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал

В крупных шарах маслянистого пара. Он был

Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей.

Степь отворилась, и в степь, как воронкой ветров

Душу втянуло мою. И уже за спиной

Не было мазанок; лунные башни вокруг

Зыблились и утверждались до края земли,

Ночь разворачивала из проема в проем

Твердое, плотно укатанное полотно.

Юность моя отошла от меня, и мешок

Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и хлеб

Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой

Долей насытил свою терпеливую плоть.

Спал я, пока в изголовье моем остывал

Пепел царей и рабов и стояла в ногах

Полная чаша свинцовой азовской слезы.

Снилось мне все, что случится в грядущем со мной.

Утром очнулся и землю землею назвал,

Зною подставил еще неокрепшую грудь.

Пушкинские эпиграфы

Что тревожишь ты меня,

Что ты значишь…

«Стихи, сочиненные ночью

во время бессонницы»

Разобрал головоломку –

Не могу ее сложить.

Подскажи хоть ты потомку,

Как на свете надо жить –

Ради неба, или ради

Хлеба и тщеты земной,

Ради сказанных в тетради

Слов идущему за мной?

Под окном – река забвенья,

Испарения болот.

Хмель чужого поколенья

И тревожит, и влечет.

Я кричу, а он не слышит,

Жжет свечу до бела дня,

Будто мне в ответ он пишет:

«Что тревожишь ты меня?»

Я не стою ни полслова

Из его черновика.

Что ни слово – для другого,

Через годы и века.

Боже правый, неужели

Вслед за ним пройду и я

В жизнь из жизни мимо цели,

Мимо смысла бытия?

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты…

«К***»

Как тот Кавказский Пленник в яме,

Из глины нищеты моей

И я неловкими руками

Лепил свистульки для детей.

Не испытав закала в печке,

Должно быть, вскоре на куски

Ломались козлики, овечки,

Верблюдики и петушки.

Бросали дети мне объедки,

Искусство жалкое ценя,

И в яму, как на зверя в клетке,

Смотрели сверху на меня.

Приспав сердечную тревогу,

Я забывал, что пела мать,

И научился понемногу

Мне чуждый лепет понимать.

Я смутно жил, но во спасенье

Души, изнывшей в полусне,

Как мимолетное виденье,

Опять явилась Муза мне,

И лестницу мне опустила,

И вывела на белый свет,

И леность сердца мне простила,

Путь хоть теперь, на склоне лет.

Я каждый раз, когда хочу сундук

Мой отпереть…

«Скупой рыцарь»

В магазине меня обсчитали:

Мой целковый кассирше нужней.

Но каких несравненных печалей

Не дарили мне в жизни моей:

В снежном, полном веселости мире,

Где алмазная светится высь,

Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,

За душой, как за призом, гнались;

Хорошо мне изранили тело

И не взяли за то ни копья,

Безвозмездно мне сердце изъела

Драгоценная ревность моя;

Клевета расстилала мне сети,

Голубевшие как бирюза,

Наилучшие люди на свете

С царской щедростью лгали в глаза.

Был бы хлеб. Ни богатства, ни славы

Мне в моих сундуках не беречь.

Не гадал мой даритель лукавый,

Что вручил мне с подарками право

На прямую свободную речь.

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила…

«Зимний вечер»

Почему, скажи, сестрица,

Не из райского ковша,

А из нашего напиться

Захотела ты, душа?

Человеческое тело

Ненадежное жилье,

Ты влетела слишком смело

В сердце темное мое.

Тело может истомиться,

Яду невзначай глотнуть,

И потянешься, как птица,

От меня в обратный путь.

Но когда ты отзывалась

На призывы бытия,

Непосильной мне казалась

Ноша бедная моя, –

Может быть, и так случится,

Что, закончив перелет,

Будешь биться, биться, биться –

И не отомкнут ворот.

Пой о том, как ты земную

Боль, и соль, и желчь пила,

Как входила в плоть живую

Смертоносная игла,

Пой, бродяжка, пой, синица,

Для которой корма нет,

Пой, как саваном ложится

Снег на яблоневый цвет,

Как возвысилась пшеница,

Да побил пшеницу град…

Пой, хоть время прекратится,

Пой, на то ты и певица,

Пой, душа, тебя простят.

1976–1977

* * *

Просыпается тело,

Напрягается слух.

Ночь дошла до предела,

Крикнул третий петух.

Сел старик на кровати,

Заскрипела кровать.

Было так при Пилате,

Что теперь вспоминать.

И какая досада

Сердце точит с утра?

И на что это надо –

Горевать за Петра?

Кто всего мне дороже,

Всех желаннее мне?

В эту ночь – от кого же

Я отрекся во сне?

Крик идет петушиный

В первой утренней мгле

Через горы‑долины

По широкой земле.

Портрет

Никого со мною нет.

На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи

Ходят мухи,

мухи,

мухи.

– Хорошо ли, – говорю, –

Под стеклом в твоем раю?

По щеке сползает муха,

Отвечает мне старуха:

– А тебе в твоем дому

Хорошо ли одному?

* * *

А все‑таки я не истец,

Меня и на земле кормили:

«Налей ему прокисших щец,

Остатки на помойку вылей».

Всему свой срок и свой конец,

А все‑таки меня любили:

Одна: «Прощай!» – и под венец,

Другая крепко спит в могиле,

А третья – у чужих сердец

По малой капле слез и смеха

Берет и складывает эхо,

И я должник, а не истец.

К стихам

Стихи мои, птенцы, наследники,

Душеприказчики, истцы,

Молчальники и собеседники,

Смиренники и гордецы!

Я сам без роду и без племени

И чудом вырос из‑под рук,

Едва меня лопата времени

Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,

И выкруглили душу мне,

И обозначили былинные

Цветы и листья на спине,

И я раздвинул жар березовый,

Как заповедал Даниил,

Благословил закат свой розовый,

И как пророк заговорил.

Скупой, охряной, неприкаянной

Я долго был землей, а вы

Упали мне на грудь нечаянно

Из клювов птиц, из глаз травы.

Цейский ледник

Друг, за чашу благодарствуй,

Небо я держу в руке,

Горный воздух государства

Пью на Цейском леднике.

Здесь хранит сама природа

Явный след былых времен –

Девятнадцатого года

Очистительный озон.

А внизу из труб Садона

Сизый тянется дымок,

Чтоб меня во время оно

Этот холод не увлек.

Там над крышами, как сетка,

Дождик дышит и дрожит,

И по нитке вагонетка

Черной бусиной бежит.

Я присутствую при встрече

Двух времен и двух высот,

И колючий снег на плечи

Старый Цее мне кладет.

1936–1940