Теоретический материал для самостоятельного изучения:

Эпоха 30-х – 40-х годов XX века – один из самых драматичных периодов нашей истории, начало эпохи тоталитаризма и массовых репрессий.

Объявленный курс на модернизацию в виде индустриализации, коллективизации и культурной революции у советских людей вызывает огромный энтузиазм. Несмотря на лишения, голод, тяжёлые условия жизни и сталинские репрессии, построены несколько тысяч крупных промышленных предприятий, идёт выпуск самолётов и другой техники.

17 апреля 1934 года проходит первый Всесоюзный съезд советских писателей, председателем которого выступает Максим Горький. В докладе классик утверждает: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд, то есть человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружён всей мощью современной техники, – человека, в свою очередь организующего труд более легким, продуктивным, возводя его на степень искусства. Мы должны выучиться понимать труд как творчество … Социалистическая индивидуальность… может развиваться только в условиях коллективного труда...».

Мы видим утверждение единого метода современной литературы – социалистического реализма, которому все писатели обязаны следовать. Литература должна изображать не то, что есть на самом деле, а то, что должно быть. Недостатки времени необходимо показывать как пережитки прошлого, которые надо искоренять.

Таким образом утверждаются социалистические идеалы, появляются новые люди и новые общественные отношения. Интересы коллектива ставятся выше интересов личности. На первый план выходят литературные герои, которые должны совершать подвиги во имя мировой революции, строить социализм и коммунизм.

В обозначенный период в литературе появляется новый жанр – производственный роман. Авторы разворачивают свои сюжеты на стройках крупных заводов или электростанций. В качестве примера можно привести романы «Соть» Леонида Леонова или «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян. В производственных романах нередко повторяются сюжеты и типажи героев. Сделать интересными подобные романы сложно, писателям приходится разъезжать по стройкам. Пафосом таких произведений становится мысль о том, что стройка – это метафора господства человека над природой.

В 30-е годы происходит расцвет русского исторического романа. По разнообразию и обилию талантов эпоха 30-ых – 40-х годов не уступает предыдущему десятилетию. В этот период живут и работают такие поэты, как Александр Твардовский, Павел Васильев, Борис Корнилов, Эдуард Багрицкий, Михаил Исаковский, Лев Ошанин и другие.

Советский народ объявлен хранителем вековых устоев. Поэты должны писать простым понятным языком, чтобы стихи были доступны для понимания каждого. Становится популярной песенная поэзия, ведь она, как раз, и обладает той простотой и доступностью: в ней нет сложных метафор.

Всем известны строчки песни, на стихи Бориса Корнилова из кинофильма «Встречный».

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Весёлому пенью гудка?

В этих словах все образы понятны простым людям: заводской гудок, бригада, которая разделит с тобой труд и даже жизнь.

Борис Корнилов – комсомольский поэт, но и он возвращается к отвергнутым в 20-е годы есенинским и цветаевским фольклорным мотивам. Эта переходность ощущается и у другого поэта – Павла Васильева. Его «Стихи в честь Натальи» 1934-го года считаются одними из лучших в творчестве. Васильев пишет о любви и размышляет о жизни в самых тонких её проявлениях:

В наши окна, щурясь, смотрит лето,

Только жалко - занавесок нету,

Ветреных, весёлых, кружевных.

Как бы они весело летали

В окнах, приоткрытых у Натальи,

В окнах незатворенных твоих!

Во второй половине эпохи 30-х – 40-х годов арестованы по ложным доносам, расстреляны или сосланы в лагеря миллионы людей. В стране царит страх и недоверие. Если в 20-е годы происходит литературная борьба, то в 30-е годы всё приходит к единообразию, к идеологическому диктату партии.

В начале 30-х годов перестают печатать Осипа Мандельштама. Один из крупнейших русских поэтов XX века в ноябре 1933 года пишет антисталинскую эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны...».

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища…

В итоге поэт обречён на гонения, нищету и мученическую смерть. Но в нашем сознании его произведения становятся образцом человеческого достоинства и писательского мужества.

Одним из самых драматичных моментов литературного процесса 30-х – 40-х годов становится тема коллективизации. Людей в колхозы чаще всего загоняют силой, идёт раскулачивание. Оптимистичные рассказы о создании колхозов, такие как «Бруски» Фёдора Панфёрова и «Поднятая целина» Михаила Шолохова сменяются целой серией резко негативных произведений, показывающих картины ограбления и раскулачивания крестьян. Этому посвящены произведения «Страна Муравия» Александра Твардовского, «Котлован» Андрея Платонова.

Практическое задание:

1. Как называется художественный метод советской литературы и искусства, представляющий собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества?

a. Романтизм

b. Реализм

c. Социалистический реализм

2. Назовите автора эпиграммы «Кремлёвский горец»:

a. В. Маяковский

b. М. Горький

c. О. Мандельштам

d. Б. Корнилов

3. Кто автор текста «Песни о встречном» из кинофильма «Встречный»?

П. Васильев

Б. Корнилов

М. Дунаевский

О. Мандельштам

4. Какие из представленных ниже литературных жанров не получают развитие в литературе 30-40-х годов XX века?

a. Психологический роман

b. Семейный роман

c. Исторический роман

d. Производственный роман

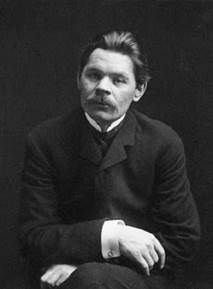

| 5.Какой писатель изображён на фотографии? a. Максим Горький b. А. К. Толстой | 6. К какому произведению сделана иллюстрация О. А. Биантовской? Соотнесите название романа и автора. a. «Жизнь Клима Самгина» b. «Пётр Первый» А. Толстой |

|

|

II Тема урока:

Теоретический материал для самостоятельного изучения: