ПРИЯТНОГО ОБЩЕНИЯ!

1

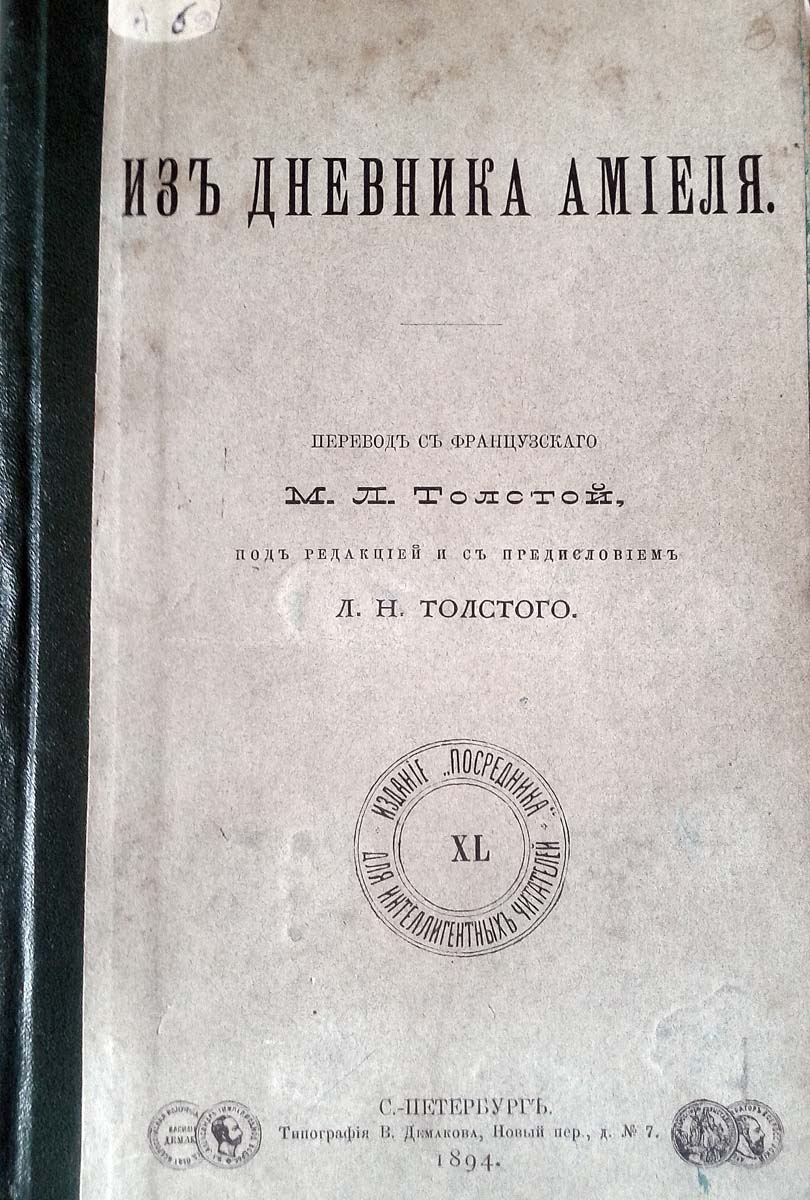

ПРЕДИСЛОВИЕ

(Л.Н. ТОЛСТОГО)

Г ода полтора тому назад мне в первый раз довелось прочесть книгу Амиеля: «Отрывки задушевного дневника» (“Fragments d'un journal intime”). Я был поражён значительностью и глубиною содержания, красотой изложения и, главное, искренностью этой книги. Читая её, я отмечал из неё места, особенно поразившие меня. Дочь моя [ Мария Львовна Толстая (1871 - 1906), выполнившая перевод избранных отрывков из дневника Амиеля для журнала «Северный вестник», опубл. в № 1 за 1894 г. ] взялась перевести эти места, и так составились эти выдержки из “Fragments d'un journal intime” то есть выдержки из выдер-жек всего многотомного и не напечатанного дневника Амиеля, ведённого им изо дня в день в продолжение 30 лет.

Henri Amiel родился в 1821 году в Женеве и рано остался сиротою. Окончив в Женеве курс высшего образования, Амиель поехал за границу и там пробыл несколько лет в гейдельбергском и берлинском университетах. Вернувшись в 1849 году на родину, он, двадцативосьмилетним молодым человеком, получил в Женевской академии место профессора сначала эстетики, а потом философии и занимал его до самой смерти.

Вся жизнь Амиеля прошла в Женеве, где он и умер в 1881 году, ничем не выделившись из числа тех самых обыкновенных профессоров, которые, механически компилируя свои лекции из последних вышедших по их специальности книг, также механически передают их своим слушателям, и из ещё большего числа бессодержательных стихотворцев, которые поставляют этот, хотя и никому не нужный, но всё ещё покупаемый товар на десятки тысяч издающихся журналов.

Амиель не имел ни малейшего успеха ни на учёном, ни на литературном поприще. Уже приближаясь к старости, он писал про себя следующее:

«Что же я сумел извлечь из тех даров, которые мне были даны, из особенных условий моей полувековой жизни? Что я извлёк

___

2

из своей почвы? Разве все мои бумагомарания, собранные вместе, моя переписка, эти тысячи задушевных страниц, мои лекции, мои статьи, мои стихи, мои различные заметки – разве всё это не есть только сухие листья! Кому и на что я когда-либо был нужен? И разве имя моё проживёт хоть днём дольше меня и будет для кого-нибудь иметь какое-либо значение? Ничтожная, пустая жизнь! Vie nullе».

Об Амиеле и о дневнике его уже после его смерти писали два известных французских писателя: его друг, известный критик Э. Шерер, и философ Каро. Интересен тот сочувственный, но отчасти покровитель-ственный тон, с которым оба эти писателя относятся к Амиелю, сожалея о том, что он был лишён тех качеств, которые нужны для совершения настоящего труда. А между тем, те настоящие труды этих двух писателей — критические труды Э. Шерера и философские Каро — едва ли долго переживут своих авторов, тогда как нечаянный, ненастоящий труд Амиеля, его дневник, останется навсегда живою, нужною для людей и плодотворно действующей на них книгой.

Писатель ведь дорог и нужен нам только в той мере, в которой он открывает нам внутреннюю работу своей души, само собой разумеется, если работа это новая, а не сделанная прежде. Что бы он ни писал: драму, учёное сочинение, повесть, философский трактат, лирическое стихотворение, критику, сатиру, нам дорога в произведении писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, в которую он большею частью, да, я думаю, и всегда, уродуя их, укладывает свои мысли и чувства.

Всё, что Амиель отливал в готовую форму: лекции, трактаты, стихотворения – было мёртво; дневник же его, где, не думая о форме, он говорил только сам с собой – полон жизни, мудрости, поучительности, утешения и навсегда останется одной из тех лучших книг, которые нам нечаянно оставляли люди, как Марк Аврелий, Паскаль, Эпиктет.

Паскаль говорит:

«Есть только три рода людей: одни те, которые, найдя Бога, служат Ему; другие, которые, не найдя Его, заняты исканием Его, и третьи те, которые, не найдя Его, всё-таки не ищут Его».

«Первые разумны и счастливы, последние безумны и несчастны, средние несчастны, но разумны».

Я думаю, что разница, которую устанавливает Паскаль между первыми и вторыми, между теми, которые, как он говорит в другом месте, найдя Бога, всем сердцем служат Ему, и теми, которые, не найдя Его, всем сердцем ищут Его, не только не так

___

3

велика, как он это думал, но и вовсе не существует. Я думаю, что те, которые всем сердцем своим и страдая (en gemissant, как говорит Паскаль), ищут Бога, уже служат Ему. Служат тем, что этими страданиями искания прокладывают и открывают для других путь к Богу, как это сделал сам Паскаль в своих мыслях и как это всю свою жизнь делал Амиель в своём дневнике.

Вся жизнь Амиеля, как она представляется нам в этом дневнике, полна этого, всем сердцем своим страдающего, искания Бога. И созерцание этого искания тем более поучительно, что оно никогда не перестаёт быть исканием, никогда не останавливается, не переходит в сознание обретения истины и в поучение. Амиель не говорит ни себе, ни другим: «Я знаю теперь истину, слушайте меня!» Напротив, ему кажется, как это и свойственно тому, кто искренно ищет истину, что чем больше он узнаёт, тем больше ему нужно знать, и он, не переставая, делает всё, что может, чтобы более и более познавать истину, и потому постоянно чувствует своё незнание. Он постоянно загадывает о том, каково должно быть христианство и состояние христианина, ни на минуту не останавливаясь на мысли о том, что христианство есть то самое, что он исповедует и что он сам осуществляет в себе состояние христианина. А между тем весь дневник его полон выражений самого глубокого христианского понимания и чувства. И выражения эти действуют особенно сильно на читателя именно своей бессознательностью и искренностью. Он говорит сам с собою, не думая о том, что его слушают, не стараясь казаться уверенным в том, в чём он не уверен, не скрывая своего страдания и искания.

Как будто присутствуешь без ведома хозяина при самой таинственной и глубокой и страстной, обыкновенно скрытой от постороннего взгляда, внутренней работе души.

И потому можно найти много более стройные и красноречивые выражения религиозного чувства, чем выражения религиозного чувства Амиеля, но трудно найти более задушевные и хватающие за сердце. Незадолго до своей смерти, зная, что болезнь его всякий день может кончиться задушением, он пишет:

«Когда не мечтаешь уже о том, что имеешь перед собой свободными десятки лет, год, месяц, когда считаешь уже десятками часов, и будущая ночь несёт в себе уже угрозу неизведанного, очевидно, что отказываешься от искусства, науки, политики и довольствуешься беседой с самим собой, а это возможно до самого конца. Внутренняя беседа эта – одно, что остаётся приговорённому к смерти, казнь которого откладывается. Он (этот приговорённый) сосредоточива-ется в себе самом. Он уже не лучеиспускает, а

____

4

только беседует с своей душой. Он уже не действует, а созерцает... Как заяц, он возвращается умирать к своему жилищу; и жилище это – его совесть, его мысль. Пока он может держать перо и имеет минутку уединения, он сосредоточивается перед этим отзвуком самого себя и беседует с Богом.

Это, впрочем, не нравственное исследование, не покаяние, не призыв. Это только “аминь покорности”.

«Дитя моё, отдай мне своё сердце».

Отречение и согласие мне менее трудны, чем другим, потому что я ничего не хочу. Я бы желал только не страдать. Христос в Гефсиманском саду просил о том же. Сделаем же то же, что и он.

Впрочем, пусть будет не моя воля, но Твоя – и будем ждать».

Таков он накануне своей смерти. Он не менее искренен и серьёзен и в продолжение всего дневника, несмотря на изящество и во многих местах кажущуюся изысканность своей речи, ставшей для него привычкой. В продолжение всех 30-ти лет своего дневника он чувствует то, что мы все так старательно забываем, -- то, что мы все приговорены к смерти и казнь наша только отсрочена. И от этого-то так искренна, серьёзна и полезна эта книга.

Лев Толстой

____

5

А. АМИЕЛЬ

ИЗ ДНЕВНИКА

Берлин. 16 июля 1848 г.

О дно только нужно: сознавать Бога. Все чувства, все силы души и ума, все внешние средства понимания сути только просветы на божество: суть только способы вкушать и обожать Бога. Надо уметь оторваться от всего, что может быть потеряно, и привязаться исключительно к вечному и основному, всем же остальным наслаждаться, как данным взаймы на время. Обожать, понимать, принимать, чувствовать, давать, действовать: вот твой закон, твой долг, твоё счастье, твоё небо — пусть будет что будет, хотя бы и смерть. Установи внутреннее согласие, живи перед Богом, в общении с Ним и предоставь вечным силам, с которыми не можешь бороться, руководить твоей жизнью. Если смерть ещё не берёт тебя, тем лучше. Если она унесёт тебя, опять тем лучше. Если она убьёт тебя наполовину, всё-таки тем лучше, она закрывает для тебя поприще успеха для того, чтобы открыть тебе поприще подвига, самоотречения, нравственного величия. Всякая жизнь имеет своё величие, и так как тебе невозможно выйти из Бога, то лучше сознательно выбрать Его своим обиталищем.

[ Сравн.: «Круг чтения», 15 июля, тема: «Божественная природа души». Часть заключительного предложения отрывка, слова: «… и так как тебе невозможно выйти из Бога, то лучше сознательно избрать Его своим обиталищем» -- Лев Николаевич выделил курсивом, что в «Круге чтения» означает особую важность мысли с точки зрения автора ].

Июля 1848 г. Берлин.

С удить о нашем времени с точки зрения всемирной истории, историю с точки зрения геологических периодов, геологию с точки зрения астрономии, вот что делает мысль свободной. Когда продолжительность жизни человека или народа нам представляется такой же микроскопической, как и жизнь мушкарки, и наоборот, жизнь эфемерида так же бесконечна, как жизнь небесного тела со всею пылью народов, мы чувствуем себя и очень малыми, и очень великими, и мы со всей высоты небесных сфер можем рассматривать наше собственное существование и те маленькие вихри, которые волнуют нашу маленькую Европу.

В сущности, есть только один предмет изучения: это разные виды и превращения духа. Все другие предметы сводятся к этому же, все другие изучения приводят к нему же.

[ Данный отрывок претерпел в «Круге чтения» существенные редакции. Два вышеприведённых абзаца были разделены Львом Николаевичем в его сборнике для чтения на каждый день по двум разным дням, и, соответственно, темам. Первый абзац был изменён и сокращён. Слова: «…вот что делает мысль свободной» стали завершением всего рассуждения в данном абзаце, а не вводного предложения, как у Амиеля. Прилагательное «микроскопический» Л.Н. Толстой заменил на «ничтожный», более точно выражающее мысль, а непонятного части читателей «эфемерида» -- на «мушкарку». В конечном варианте суждение Амиеля из первого абзаца вышеприведённого отрывка было включено Львом Николаевичем в записи «Круга чтения» под 29 января, в теме «Мудрость» (41, 70). Второй абзац с незначительной редакцией был помещён, в соответствии с его содержанием, в тему «Дух» под 10 мая (41, 317) ].

З мая 1849 г.

Т ы никогда не ощущал в себе внутренней уверен-ности гения, предчувствия славы и счастья. Ты никогда не во-

_____

6

ображал себя великим, знаменитым, или хоть бы мужем, отцом, влиятельным гражданином. Это равнодушие к будущему, это полное недоверие, суть без сомнения указания. То, о чём ты мечтаешь, смутно и неопределён-но; ты не должен жить, потому что ты сейчас не способен к жизни. Держи себя в порядке; оставь живых жить, сведи к одному твои мысли и сделай завещание того, что ты передумал, и того, что ты перечувствовал; это самое полезное, что ты можешь сделать.

Отвергнись от себя и возьми свою чашу — всё равно, наполненную мёдом или желчью, сделай так, чтобы Бог вошёл в тебя, вперёд пропитайся им, так, чтобы душа твоя сделалась храмом Св. Духа, делай добрые дела, содействуя счастью и совершенствованию других.

Только бы не было в тебе личного честолюбия, и тогда ты примиришься с жизнью или смертью, что бы ни случилось.

Мая 1849 г.

Б ыть непонятым даже теми, кого любишь, вот чаша горести и крест жизни, это-то накладывает на уста выдающихся людей ту скорбную и грустную улыбку, которая поражает нас: в этом самое жестокое испытание людей, которые жертвуют собой, и это-то и должно было чаще всего сжимать сердце Сына человеческого; а если бы Бог мог страдать, то это была бы рана, которую мы наносили бы и Ему каждый день. Он, главное Он, всегда непризнанный, и в высшей степени непонятый. Увы! Увы! не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, отзывчивым, добродушным, следить за рождающимся цветком и открывающимся сердцем, всегда надеяться, как Бог всегда любить, вот в чём долг.

____________

Долг имеет свойство заставлять нас чувствовать реальность действительного мира и вместе с тем отрывает нас от него.

[ Это суждение включено Львом Николаевичем в книги «Круг чтения» (10 мая, тема «Дух»; 41, 316) и «На каждый день» (2 апреля, тема «Душа», 43, 185) с характерной подписью: не «Амиель», как при большинстве цитат этого автора, а «По Амиелю». Как и во всех иных подобных случаях, здесь это означает то, что Толстой пошёл на серьёзное редактирование текста, дабы подчеркнуть и усилить выраженную в нём мысль.

И действительно, рискнём утверждать, что Лев Николаевич именно улучшил это суждение женевского мыслителя. В его изложении оно стало чуть длиннее, но и содержательней, яснее своими смыслами:

«Чувство долга заставляет нас чувствовать действительность вещественного мира и участвовать в его жизни и вместе с тем отрывает нас от него и показывает нам его недействительность».

Итак, мысль Амиеля, как её понял Толстой, проста, и служит развитием известной евангельской этической максимы о невозможности служить «двум господам» (Матф., 6:24). Толстой цитирует соответствующий отрывок из евангелия в этой же теме и делает примечание: «Два господина эти: душа и тело».

Долг людей как детей (по разумению и духу) единого Отца-Бога – вознести каждому в себе и мире сына человеческого, то есть божественную, разумную и духовную свою природу. Приняв за руководство учение Христа – то высшее жизнепонимание, которое нашло в нём своё яснейшее и полнейшее выражение – человек неизбежно делается врагом миру: рабам и прислужникам учения мира, грехам и соблазнам, которым они предаются и лжам, которыми они оправдывают свою жизнь (верят в них сами, или даже не верят, но считают выгодным или необходимым размазюкивать их по умам детей и простецов). Но и в противостоянии миру такой человек помнит, что это он прозрел, а вокруг него враждующие с ним люди ещё грезят, и то, каким они видят мир и его в своём мире – не реальность, а дурной сон, видение, от которого их надо очунать. ]

Декабря 1850 г.

В сякий бутон расцветает только раз, и у всякого цветка есть только один момент совершенной красоты, так же в саду души у каждого чувства есть как бы момент расцвета, т.е. единственный момент распустив-шейся прелести и царственного блеска.

Всякая звезда только раз в ночь проходит меридиан над нашими головами и блестит на нём только одно мгновение; так же в небе разумения существует для каждой мысли, если можно так выразиться, только один зенитный момент, во время которого она блестит во всей своей силе и царственном величии. Артист, художник, поэт или мыслитель, лови свои мысли и чувства в этот определённый, но беглый момент, чтобы остановить, увековечить их, так как это высшая их точка. До этого мгновения у тебя

_____

7

были только смутные намёки или тёмные предчувствия их; после него у тебя останутся только ослабленные воспоминания и бессильные раскаяния. Это мгновение есть мгновение идеала.

[ Лев Николаевич не использовал это суждение А. Амиеля в своих сборниках мудрой мысли, но, без сомнения, помнил его. Тому свидетельство – следующая его запись в Дневнике под 16 января 1904 г.:

«Как прав Амиель, что для всякого чувства и мысли есть свой зенит, на котором надо стараться удержать, запечатлеть чувство или мысль. Пропустишь – и не восстановишь. Так я думал о разбойничьей шайке правительств так сильно и ясно дня два тому назад, а теперь всё холодно и несильно» (55, 8)

В эти дни Лев Николаевич работал над статьёй о религии с “рабочим” названием «Камень главы угла». В результате именно эта статья не была написана, но обдуманное и написанное им в эти дни вошло в текст другой статьи – «Одумайтесь!». Это ОЧЕНЬ остро-злободневный, обличительный и нецензурный шедевр толстовской публицистики, так что смело можно утверждать, что «зенит» своей социально-обличительной и христианско-анархической мысли Лев Николаевич и тогда отнюдь не упустил!.. ]

_____________

Чем больше отталкиваешь свой крест, тем он становится тяжелее.

[ Краткое, афористичное и, без сомнения, одно из главнейших для Льва Николаевича суждений Амиеля, оказавшее на него ощутимое влияние.

Толстой включил его в неизменённом виде во все три основных сборника мыслей, составленных им: и в «Круг чтения», и в сборник «На каждый день», и в книгу «Путь жизни». В «Круге чтения» мы находим амиелеву мысль о кресте в записях на 2 апреля, объединённых темой «Усилие» (41, 223). Их открывает суждение, разъясняющее читателю тот смысл, который вкладывал Лев Николаевич в библейскую метафору «несения креста»:

«Настоящая жизнь – в том, чтобы становиться лучше, побеждать своё тело силою духа, приближаться к Богу. Это не делается само собой. Для этого нужно усилие. И это усилие даёт радость».

И далее сказанное от себя Толстой подкрепляет суждениями мудрых людей всех миров и эпох. Кроме Амиеля, это – Марк Аврелий, Конфуций, И. Кант, Р. У. Эмерсон и У. Э. Чаннинг. Марк Аврелий – будто вторит христианским рефлексиям Амиеля и Льва: «Неси своё бремя и знай, что в нём твоё благо…».

В сборнике «На каждый день» афоризм Амиеля о кресте мы находим под 26 сентября в теме «Нет зла» (44, 178). В книге «Путь жизни» соответствующий тематический раздел (XXVIII-й) озаглавлен просто «Зло», но шестой параграф, в котором мы обнаруживаем то же суждение Амиеля (45, 443), имеет характеристическое заглавие: «Сознание благотворности страданий уничтожает их тяжесть».

Свидетельство постоянного памятования Толстым амиелева образа тяжелеющего от неприятия его креста мы находим и в письме Льва Николаевича Софье Николаевне Зинченко от 25 ноября 1893 г. Мать Зинченко заболела алкоголизмом, и неизбежные в таких случаях «доброхоты» советовали Софье Николаевне избавиться от неё, отдав в российскую больницу – то есть на верную и мучительную смерть. Пребывая в сомнениях, Зинченко обратилась за советом к Толстому, и Лев Николаевич, расценив её сомнения как «голос совести», процитировал в своём ответе ей афоризм Амиеля и так пояснил его значение для Софьи Николаевны в разрешении её сомнений:

«Под крестом я разумею такую тяжесть, неприятность, бедствие, от которого человек может избавиться, отступив от требований своей совести. И крест свой надо нести бодро, тогда он становится менее тяжёлым» (66, 433) ].

_____________

Досада (le dépit) — это злоба, которая боится обнаружиться; это бессильное бешенство, чувствующее своё бессилие.

_______________

Ничто так не походит на гордость, как уныние.

________________

Для управления своей жизнью привычки важнее правил, потому что привычка есть живое правило, ставшее кровью и плотью. Переделать свои правила – это не важно, это значит переменить заглавие книги. Приобрести же новые привычки — это всё, потому что этим захватывается жизнь в её сущности. Жизнь есть только сплетение привычек.

Апреля 1851 г.

Я не верю сам себе, не верю счастью, потому что знаю себя. Идеал отравляет для меня неполное обладание всем несовершенным. Всё, что определяет будущее и разрушает мою внутреннюю свободу, порабощает меня вещам или заставляет быть иным, чем я хотел и должен был бы быть, всё, что умаляет моё представление о совершенном человеке, делает мне больно, сжимает меня, огорчает меня, даже в мыслях, даже раньше времени. Я ненавижу бесполезные сожаления и раскаяния. Неизбежность последствий, связанных с каждым из наших поступков,— это главная мысль драмы, и мрачная и трагическая сторона нашей жизни удерживает меня более непреодолимо, чем рука командора. Я действую всегда только с сожалением и почти насильно.

Быть зависимым для меня невыносимо, но зависеть от непоправимого, от случайного, от непредвиденного и, главное, зависеть по своей же вине, зависеть от ошибки, т. е. лишиться своей свободы, своей надежды, лишиться сна и счастья — это ад!

Всё необходимое, роковое, вообще всё невменяемое я перенесу, мне кажется, с душевным мужеством. Но ответственность убийственно отравляет всякое горе. Поступок же, по существу своему, всегда свободен. И потому я поступаю как можно меньше.

Последний отпор личной воли, которая противится, скрывается, ищет покоя, удовлетворения, независимос-ти!

Нет ли остатка эгоизма в этом бескорыстии, в этой боязни, в этой праздной чуткости? Ты хочешь исполнить долг, но где

___

8

он, в чём он? Вот тут-то выступает желание и становится на место прорицателя. Последний вопрос таков: должно ли повиноваться своей природе, даже лучшей и самой духовной, или побеждать её?

Заключается ли жизнь главным образом в воспитании ума и духа или в воспитании воли и в чём состоит воля: в силе или в отречении? Если цель жизни в достижении отречения, то приходите болезни, препятствия, страдания всякого рода! Если же цель в проявлении человека со всеми его свойствами, то тогда надо обретать его целостность. Вызывать испытания — значит искушать Бога. В сущности, Бог справедливости заслоняет мне Бога любви. Я трепещу, но не доверяю. Всякий двойственный голос, борющийся в сознании, не есть ещё голос Божий. Спустись глубже в самого себя до тех пор, пока не услышишь только один голос, простой голос, уничтожающий всякое сомнение, дающий убеждение, ясность и спокойствие. Счастливы те, говорит апостол, которые находятся в согласии с самим собой и которые не осуждают себя в избираемом ими жребии. Это внутреннее тождество, это единство убеждений тем более трудно, чем более ум различает, разлагает и предвидит. Свободу трудно соединить с непосредственным единством инстинкта. Увы! надо, стало быть, тысячи раз взбираться на те же вершины, вновь приобретать уже достигнутые точки зрения, надо πολεμειν-πόλεμον [ греч. быть готовым к брани]. Сердце, так же как и цари, под видом постоянного мира подписывает только перемирия. Итак, вечную жизнь нужно вечно приобретать. Увы, да! Даже мир есть борьба, или скорее борьба и деятельность это закон жизни. Мы находим покой только в усилии, как пламя находит существование только в горении. О, Гераклит! Стало быть, внешний вид счастья таков же, как и страдания; тревога и прогресс, рай и ад одинаково подвижны. Алтарь Весты и казнь Вельзевула горят тем же огнём. Да, в этом жизнь, жизнь двусторонняя, жизнь обоюдоострая. Один и тот же огонь уничтожает и освещает. Стихии Богов могут превратиться в стихию проклятых.

Августа 1851 г.

В еликое дело уметь быть готовым! Это драгоценное свойство, включающее в себя расчёт, глазомер и решительность. Для этого надо уметь резать, потому что не всё можно развязать; надо уметь освобождать существенное от опутывающих его мелочей, так как нельзя делать всех дел вместе, — одним словом, надо уметь упрощать свои обязанности, свои дела, свою жизнь. Уметь быть готовым — значит уметь тронуться с места.

Удивительно, как мы бываем обыкновенно опутаны тысячами препятствий и обязанностей, не существующих в действительности,

_____

9

но тем не менее запутывающих нас в свою паутину и препятствующих движению наших крыльев. Беспорядок делает нас рабами. Сегодняшний беспорядок уменьшает свободу завтрашнего дня.

Загромождение мешает свободе, а загромождение происходит от откладывания. Уметь быть готовым — значит уметь кончать. Ничто не сделано, что не окончено. Дела, которые мы оставляем за собой, впоследствии опять восстанут перед нами и затруднят наш путь. Пусть каждый наш день управится с тем, что его касается, очистит свои дела, пусть бережёт последующий день, и тогда мы всегда будем готовы. Уметь быть готовым – в сущности значит уметь умереть.

[ Для «Круга чтения» (24 июня, тема «Смерть»; 41, 437) Лев Николаевич не стал ничего переделывать в представленном ему тексте, но, к сожалению, взял из него только третий, заключительный, абзац (от слов «Загромождение мешает свободе…» до конца).

На наш взгляд, вся эта амиелева запись от 15 августа 1851 года, как она передана нам в русском переводе Марии Львовны Толстой – значительна по содержанию и великолепна изложением. Чего стоит одно только суждение о самопорабощении, самообескрыливании людей суетой ложных общественных ролей и обязательств! Недаром ведь – одна из заповедей в Нагорной проповеди Христа воспрещает именно давать обязательства, присягать, клясться, то есть брать на себя навязываемые лжехристианским обществом роли и звания, «загромождающие» для человека путь жизни в воле Бога – исполнения Его воли в единственном не ложном звании человека, члена всего прошлого, настоящего и будущего человечества.

В отрывке, взятом Толстым, есть довольно чёткая отсылка к поучению Христа, следующему в евангелии от Матфея как раз следом за вышеупомянутыми словами о «двух господах». «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф., 6: 34).

Но вне контекста предшествующих двух абзацев этот отрывок может быть понят читателем искажённо, как часто понимается и проповедь Христа: как требование человеку только сосредоточиться на суете и проблемах сегодняшнего дня и не откладывать обслуживание их на завтра, а не как мудрый совет попросту… не загружать ими себя, памятуя своё настоящее положение сына Бога и посланника Его в мире. Пока человек помнит его – он живёт.

Суждение Амиеля (а также сопутствующие ему мысли Марка Аврелия, Спинозы и Руссо) Лев Николаевич здесь же, в записях «Круга чтения» на 24 июня дополняет и уясняет для читателя своими мыслями:

«…Есть дело, которое всегда нужно и, чем ближе к смерти, тем нужнее, -- дело души: растить, воспитывать душу».

Растится же душа – делами человека. Теми делами, без которых вера мертва. Теми делами, -- пишет Лев Николаевич, -- «которые всегда вполне закончены, -- это дела любви, не ищущей награды». ]

Сентября 1851 г.

В ремя великих людей уходит. Наступает эпоха муравейника, жизни толпы. Очень может случиться, что если только отвлечённое равенство восторжествует, то в век индивидуализма не будет больше появляться настоящих индивидуальностей. Постоянное уравнение и разделение труда сделают то, что общество будет всё, а человек — ничего.

Так же как дно долин поднимается вследствие оголения и осыпания гор, так всё среднее поднимается в ущерб всякому величию. Исключение сгладится. Плоскость всё менее и менее волнистая, без контрастов, без противоположений, однообразная — таков будет вид человеческого общества. Статистик отметит возрастающий прогресс, а моралист — постепенный упадок. Прогресс вещей, упадок душ. Полезное займёт место прекрасного, ремесло — искусства, политическая экономия – религии, арифметика — поэзии. Сплин сделается болезнью века равенства.

Неужели такова будет роковая судьба демократической эры? Не слишком ли дорого будет куплено всеобщее благосостояние, если оно куплено будет такою ценою? Неужели процесс творчества, который сначала стремился к постоянному выделению и увеличению без конца различий, вернётся назад, с тем чтобы одно за другим уничтожить эти различия? И равенство, которое в начале существования есть ещё инерция, оцепенение, смерть, станет, в конце концов, естественной формой жизни? Или, быть может, сверх равенства экономического и политического, к которому стремится социалистическая и не социалистическая демократия, принимая его слишком часто за предел своих усилий, установится новое царство духа, церковь как убежище, республика душ, в которой, сверх права и гнусной пользы, красота, самопожертвование, святость, героизм, энтузиазм, необыкновенное и бесконечное будут иметь поклонение и прибежище. Неужели утилитарный материализм, бесплодное благосостояние, поклонение своей плоти и своему я, поклонение временному