А. С. Степанов

Алексея Степановича Степанова, нашего «Степочку», мы все любили. Да и как было его не любить! Я совершенно уверен, что на всем белом свете не нашлось бы такого свирепого человеконенавистника, который ни с того ни с сего, «здорово живешь», не взлюбил бы Алексея Степановича.

Его любили равно за его чудесный нрав, как и за его прекрасное искусство, любили так, как он любил нас, как любил он своих мишек, лошадок, лосей, всех малых и больших зверушек и зверей, коих изображал. Он любил и родной наш пейзаж, любил крестьянский быт и охотничий люд. Все и всё платили ему ласковым вниманием, добрым чувством.

Степанов был лучшим анималистом после Серова. Он был учеником И. М. Прянишникова, затем В. Г. Перова, кончил Школу живописи при В. Е. Маковском[173].

Прянишников и Перов, страстные охотники тургеневского типа, учили и нашего Степочку любить охоту не столько как спорт (тем более бесцельное хищничество), сколько за то, что в предрассветные часы тяги совершается в природе, – любить поэзию охоты.

Его животные, звери, как и у Рылова, как‑то чувствовали в художнике своего друга.

Как‑то давно, в молодые наши годы, художники Степанов, Сергей Иванов и еще кто‑то задумали на «косной» поехать по Волге. Я встретил их случайно на пути, в Казани. Мы забрались на высокую гору большого волжского села Услон и там провели чудесные часы, говоря об искусстве, мечтая о счастии жизни, пока пароход не увез меня в Уфу.

Алексей Степанович был очень знающий, чуткий учитель; его и тут любили[174]. Так хочется сейчас, чтобы в наших школах было побольше таких Степановых!

Он ушел от нас, оставив по себе на редкость прекрасную память, прослужив искусству, познанию тайн его неложно.

Ян Станиславский

Имя Станиславского, посмертная выставка которого привлекла в 1907 году внимание Варшавы, Кракова и Вены, почти неизвестно у нас, как мало известен нам и недавно умерший Выспянский и все то поколение, которому выпало на долю создать новое польское искусство[175].

После славного Баяна старой Польши – Матейко – этому поколению удалось, хотя и с иными идеалами, но с той же любовью послужить польскому художеству.

Ян Станиславский родился в 1860 году в сердце Украины, недалеко от Смелы и Корсуни, в деревне Ольшанах, близ родины Шевченко, которого старая няня Станиславского хорошо знала. Знала она множество народных песен и певала их будущему художнику.

Отец его сначала был профессором Харьковского университета. События 63‑го года[176]отразились на ребенке смутно, тем не менее остались в памяти навсегда.

Отец его был серьезный ученый, вместе с тем поэт, сделавший лучший перевод на польский язык «Божественной комедии» Данте; он любил перечитывать написанное в домашнем кружке, и маленький Ян хорошо знал содержание и лица комедии. В прекрасном чтении отца мальчик рано познакомился с польскими поэтами, причем Мицкевич был любимый из них.

Дед его по матери, служивший некогда в польских войсках, большой поклонник Наполеона, привил и внуку любовь к великому полководцу; дед и внук любили вместе рисовать наполеоновские войны; и в минуты разочарования и хандры, даже в последние годы, Станиславский жалел, что не сделался военным.

Окончив математический факультет в университете, он поступил в Петербургский технологический институт, но, увлекшись Эрмитажем, бросил навсегда математику, посвятив себя всецело художеству.

В 1883 году появилась его первая картина «Заброшенная мельница»[177], вызвавшая общее одобрение. В том же году он уехал в Краков, где поступил в художественную школу, в которой тогда господствовал Матейко. В то же время под руководством проф. Лушкевича Станиславский вместе с несколькими товарищами издает «Польский мир в памятниках искусства», часто бродит по древним улицам Кракова, срисовывая старые здания в еврейских кварталах города; тем не менее он остается неудовлетворенным. Матейко, занятый своими картинами, мало интересовался школой (на картине Матейко «Жанна д’Арк»[178]одно из лиц написано со Станиславского), и Станиславский решается покинуть Краков, переселиться в Париж, где поступает в школу Каролюса Дюрана. На впечатлительную натуру его Париж и его художество имели громадное влияние, тем не менее сильно развитая индивидуальность не позволяет ему подчиниться какому‑либо направлению. Летние же поездки на Украину поддерживают тесную связь с родиной. Живший в те годы в Париже замечательный польский художник Хельмоньский, кончавший самую богатую, характерную и бурную эпоху своего творчества, больше других пришелся по сердцу молодому Станиславскому, и они долгие часы проводили в беседах и мечтах о «чистом пейзаже».

М. В. Нестеров. Портрет Яна Станиславского. 1906

В Париже Станиславский прожил десять лет. Смерть отца (в 1883 г.) и стесненные материальные условия семьи, хотя и создали крайне тяжелую обстановку для искусства, однако не поколебали его решимости до конца посвятить себя этому искусству, и 24‑летний молодой художник, по его выражению, довольно «косолапый» в рисунке, но глубоко чувствующий красоту природы, преодолел все препятствия, поставленные ему жизнью, и в 1890 году вещи его принимаются в «Salon». Вскоре после этого Рейхе покупает у него тридцать этюдов, платя по двадцать франков за каждый.

Станиславский, припоминая это событие в его жизни, говорил, что никогда не чувствовал себя столь богатым.

Ему, как и Хельмоньскому, Гупиль предлагал писать только для него, но свобода была для него столь дорога, что и это заманчивое условие он нашел возможным отклонить.

В 1893 году он попадает в Италию, которую позднее посетил шесть раз, восхищаясь ею и много работая там этюдов, постоянно зачерчивая все, что поражало его, в альбомы‑памятки, которые представляли собой как бы дневник его художественной жизни.

Ян Станиславский. Заброшенная мельница. 1883

На родине его тогда не знали. К так называемому «импрессионизму», которому Станиславский симпатизировал, относились враждебно или насмешливо. Появление его на родных выставках было встречено жестокой критикой, и только с появлением в Лемберге[179]в 1894 году его «Вечера» (у Косцельского около Познани) отношение к нему благоприятно изменилось.

В следующем году Юлиан Фалат предложил ему написать пейзаж в панораме «Переход через Березину», после чего Фалат, назначенный после Матейки директором Краковской Академии, предложил Станиславскому быть профессором по пейзажной живописи в этой Академии. Десять лет, до самой смерти, Станиславский с увлечением работал в ней. Молодежь всегда находила в нем увлекательного, сердечного руководителя; частые совместные поездки в Карпаты на этюды имели живой, дружественный характер и надолго останутся в памяти участников, как останется в памяти сам Станиславский с его прекрасным искусством, с его пламенной любовью к жизни.

Я познакомился со Станиславским, или, как было принято его называть в русском обществе, Иваном Антоновичем, в семье Прахова в годы росписи Владимирского собора. Помнится, с первых же дней нашего знакомства мои симпатии были отданы этому грузному по внешности, симпатичному и тонкому по духовной своей природе, прямодушному и благородному человеку. Добрые отношения наши, однако, развивались медленно, в них не было порывов, мы оба на протяжении многих лет пристально вглядывались друг в друга, и только последние годы, несмотря на то, что ни один из нас не в силах был поступиться ни одной чертой из заветных мечтаний наших, мы могли, наконец, сказать себе, что дружба наша истинная, крепкая и неизменная, ибо и непоколебимость взаимных верований мы привыкли уважать. Скорбь его понятна была мне, моя печаль доходила до него. В киевской моей жизни последних лет Станиславский играл особенную роль. Его наезды из Кракова были желанными для меня, встречались как праздник, как отдых души; осенние же встречи в Киеве были для нас взаимной проверкой минувшей рабочей поры.

Своими небольшими картинами‑этюдами умел Станиславский говорить о мирном счастье, о хорошей молодости, и с ним так хорошо мечталось! В его искусстве таилось прекрасное сердце.

Поэзия тихих украинских вечеров, днепровских далей, итальянских городков, какой‑нибудь Вероны или Пизы, с их былой культурой, с задумчивостью переживших свое славное прошлое старцев, во всех этих этюдах‑песнях кроется так много той славянской меланхолии, которая и нам, русским, столь мила и любезна и так сладко щемит наше сердце. Вслушиваясь в песни этого поэта Украины, невольно в размягченном сердце своем забываешь историческую драму, разъединившую два народа[180].

Чудесная объединяющая сила жила в личности Станиславского, живет и в творениях его. Таинственное значение его велико, имени же его должна принадлежать одна из победных страниц истории польского народа. Еще недавно, в 1905 году, проездом в Париж, исполняя данное Станиславскому обещание побывать в Кракове, я с семьей заехал туда. Радушно встреченные, мы провели там три дня, и эти дни памятны мне до сих пор. В освещении знаменитой некогда резиденции польских королей дорогой Станиславскому старины, истории, религии, быта культуры было так много прекрасного, поэтического! Увлекаясь сам, он увлек и меня. В трогательном восхищении своей родиной был и великий смысл и залог будущей жизни.

Ян Станиславский. Площадь в Вероне

Слушая его, мне хотелось самому крепче любить нашу Россию, с тем чтобы зажечь моей любовью столь многих равнодушных и безучастных к судьбе нашей родины соотечественников.

Лето 1906 года я и моя семья проводили близ Смелы, недалеко от родных Станиславскому мест, куда, по нашему давнему приглашению, в августе приехал И. А. Станиславский с женой (скончавшейся минувшей осенью[181]), истинным его другом, так любовно делившим с ним все его труды, планы и мечты. Мы были очень обрадованы его приездом, но после первых же приветствий нам стало ясно, что с ним произошло что‑то недоброе. Он похудел, осунулся, богатырская фигура его как бы подалась. Землисто‑желтый цвет лица и сильная одышка бросались в глаза.

Ян Станиславский. Хутор Княгинино. 1906

Из осторожных расспросов узнали, что он пережил тяжелую болезнь почек и сердца и едва не умер в Кракове, что его врачи посылают в Египет, и что он Египту предпочел Украину.

Станиславские решили у нас остаться погостить. Какое‑то смутное чувство подсказывало мне воспользоваться его пребыванием у нас, написать с него портрет, на что он охотно согласился.

В тот же день я начал работать, работая с особенно нервным подъемом, и через несколько дней, показав его нашим гостям, услышал полное их одобрение, причем, помню, Станиславский заметил: «Хороший это портрет для моей посмертной выставки» – и, заметив наше огорчение его словами, он обратил их в шутку, и нам так хотелось, чтобы это была если и не шутка, то и не роковое предчувствие.

Во все время наших сеансов стояла дивная погода. Яркие солнечные дни сменялись тихими сумерками, а там наступала ночь, такая звездная, звездная! И мы обыкновенно после сеанса, после запоздалого обеда брали стулья, выносили их на середину двора и, усевшись поудобнее, долго молчаливо созерцали мириады этих ярких мигающих звезд, вслушиваясь в таинственную тишину, разлитую вокруг нас. Как прекрасны, красноречивы были эти памятные ночи! Лишь изредка их спокойствие нарушалось отрывистой фразой, вздохом. Иногда все уходили в дом, засыпали, мы же с Станиславским всё сидели, вглядывались в эти звезды, вдумываясь в смысл жизни, в красоту живущего.

Конченый портрет я подарил жене Станиславского, причем ими было высказано желание завещать его в свое время в Краковский музей.

С Станиславским еще раз мы виделись в Киеве, в сентябре. До глубокой ночи провели в дружеской беседе, и через несколько дней он заехал попрощаться. Настроение у него было бодрое, и все опасения об его здоровье невольно стали рассеиваться. Оставив мысль об Египте, он уехал в Краков. Письмо его оттуда, полученное в ноябре, звучало грустно и загадочно, а в декабре в Петербурге я узнал, что Станиславский тихо скончался в Кракове 4 декабря 1906 года.

Не стану говорить, сколь велика была моя печаль! И теперь, когда Станиславского нет среди нас, позволительно сказать: счастлив тот народ, светло и лучезарно будущее страны, где не переводятся люди, подобные усопшему, нежно любившему свою родину, как и искусство, любовью деятельной, созидательной, прекрасной. Велико духовное богатство их при жизни, велико оно и тогда, когда эти сеятели добрые уйдут с нивы жизни, «позна запад свой».

П. М. Третьяков

4 декабря 1898 года в Москве умер один из замечательных людей своего времени – П. М. Третьяков. Художественный мир тогдашней Москвы, да и всей России, с великой печалью принял эту скорбную весть. В это время имя П. М. Третьякова было уже известно как у нас, так и за пределами нашего отечества. Дело Третьякова было дело серьезное. Честолюбие его было высокого порядка. Он был собирателем того, что создалось нашим народом от ранних «изографов», от Симона Ушакова, до передвижников, до «Мира искусства».

Молчаливый, скромный, как бы одинокий, без какой‑либо аффектации он делал свое дело: оно было потребностью его сердца, гражданского сознания, большой любви к искусству своей родины. Начав с малого, быть может, случайно облюбованной картины Шильдера[182], Павел Михайлович незаметно втянулся в собирательство – оно стало его жизнью, его призванием.

Приобретенная им верещагинская «Туркестанская коллекция» окончательно определила это призвание и чуть было не навлекла на него «опеку»… за расточительность: 70 тысяч рублей, заплаченные Верещагину, было делом, в те времена неслыханным, малопонятным московским обывателям[183]. А тихий, молчаливый человек продолжал делать свое дело. Мы, тогда юнцы, ученики Училища живописи и ваяния, хорошо знали дорогу в Лаврушинский переулок. Там, во дворе, стоял небольшой двухэтажный особняк с подъездом посредине; тут же, сбоку, ютилась пристройка с особым входом. Мы шли туда как домой. Внизу была развешана верещагинская коллекция, наделавшая столько шума, и мы старались постичь «тайны» верещагинского искусства, такого неожиданного, иллюстрирующего его мысли о войне. В конце узкой, длинной с перегородками залы вела дубовая лестница наверх; там мы любовались, учились на Иванове, Брюллове, Кипренском, Федотове, Перове, Саврасове и других. А галлерея росла да росла. Росли и мы, наши понятия, вкусы и, скажу, любовь к искусству. Иногда в галлерее появлялся высокий, сухощавый человек, он подходил то к одной, то к другой картине, пристально, любовно всматривался в них, вынимал из сюртука платок, свертывал его «комочком», бережно стирал замеченную на картине пыль, шел дальше, говорил что‑то двум служителям, бывшим при галлерее, и незаметно уходил. Мы знали, что это был сам Павел Михайлович Третьяков. Мы видели его иногда на годичных актах в училище, среди других почетных членов, он и там был «одинокий», ровный со всеми. Мы приучались любить его, уважать, понимать его значение, знали многое о нем.

Лаконическая надпись над входом Петербургской Академии художеств: «Свободным художествам» – не была «звуком пустым» для нашего Павла Михайловича. Сверстник «тринадцати протестантов», во главе с Крамским покинувших пережившую себя после Иванова и Брюллова казенную Академию[184], П. М. Третьяков был их единомышленник, позднее переросший их. Потому‑то ныне Государственная Третьяковская галлерея поражает всех своим многообразием. В ней уживаются новгородские и строгановские иконописцы с Аргуновым, Брюлловым, коим в свою очередь не мешают позднейшие мастера – передвижники с рассудочным Крамским, патетическим Ге, сатириком Перовым, суриковская «Боярыня Морозова», репинский «Крестный ход», васнецовские «былины» с «Аленушкой», мой «Отрок Варфоломей», чудесная лирика Левитана, портреты европейца Серова, Коровин, Сомов, Малявин, Бенуа и другие. Все это и есть знаменитая Третьяковская галлерея, созданная когда‑то человеком высокого интеллекта, подлинным историком русского искусства.

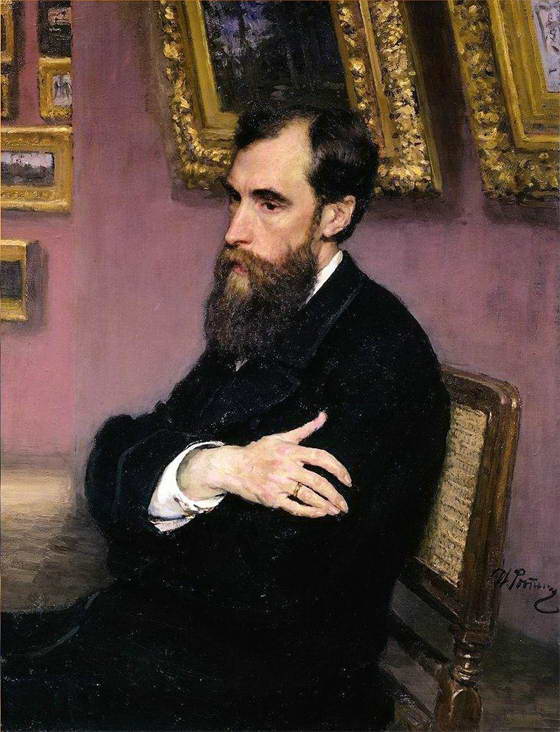

И. Е. Репин. Портрет П. М. Третьякова. 1883

Мне нет нужды описывать в порядке постепенности развитие галлереи при жизни Павла Михайловича: это сделают другие. Я бы только хотел, чтобы материалы, коими будут пользоваться биографы Третьякова, не были истолкованы односторонне, так как не раз я слышал упреки Павлу Михайловичу за его осторожность, расчетливость в покупках. Правда, он не бросал денег зря, он и не мог это делать, так как до известного момента нес один на себе всю материальную тяжесть пополнения галлереи.

Перейду к тому памятному и дорогому для меня времени, когда я, молодой художник, познакомился с Павлом Михайловичем. Больше пятидесяти лет тому назад, в 1888 году, я задумал одновременно две картины: «За приворотным зельем» и «Пустынник»[185]. Летом уехал в Сергиев посад; поселился на «Вифанке», почему‑то называвшейся «Лифанкой», у старухи «Бизяихи». Там познакомился с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой и стал бывать в Абрамцеве. К осени все этюды были окончены, и я, переехав в Москву, написал «За приворотным зельем», отправил картину на конкурс в Петербург, а сам уехал в Уфу и начал своего «Пустынника». Жилось и работалось в Уфе чудесно, спокойно. К новому году «Пустынник» был написан, и я, провожаемый всяческими пожеланиями, повез его в Москву. Там нанял комнату в гостинице, развернул картину. Начались посещения приятелей‑художников. «Пустынник» всем нравился. Особенно горячо отозвался Левитан, суливший мне успех. В той же гостинице жил, дописывая свою картину «Чтение письма с родины», молодой Пастернак[186]. Суриков тоже одобрил картину, но как «живописец», любитель красок не был доволен этой стороной картины. И правда, в «Пустыннике» ни краски, ни фактура не интересовали меня: я тогда был увлечен иным, но Суриков сумел убедить меня, что «если я захочу», то и живопись у меня будет. Василий Иванович особенно не был доволен фактурой головы моего старика. По уходе Василия Ивановича я, недолго думая, стал переписывать лицо, а оно‑то и было основой картины. Мне казалось: есть лицо – есть и картина; нет нужного мне выражения умиленной старческой улыбки – нет и картины. Мне, как Перову, нужна была душа человека, а я с этой‑то душой безжалостно простился. С того дня десятки раз я стирал написанное и у меня не только не выходила «живопись», но я не мог напасть на прежнее выражение. Я стирал написанное по нескольку раз в день, рискуя протереть холст, и однажды, измученный, к вечеру опять написал то выражение, что искал. Велика была моя радость. Вскоре встретил бывшего моего учителя, хорошо ко мне относившегося, И. М. Прянишникова; он слышал о моей беде, спросил о картине и дал мне совет никогда не подвергать риску главное, самое ценное, основу картины, ради второстепенного. В данном случае не живопись была главным, и я ради нее едва не погубил то, чем так долго жил. Такой урок был дан мне навсегда, и я никогда его не забывал. Во время моих злополучных поисков утерянного не раз мне говорили, что меня хочет посетить П. М. Третьяков, и я боялся, чтобы он не застал бедного «Пустынника» без головы. Этого не случилось. Павел Михайлович приехал неожиданно, когда картина была поправлена, и я ожил. Помню, как сейчас, стук в дверь, мое «войдите». На пороге показалась знакомая нам, художникам, фигура Павла Михайловича в шубе с каракулевым воротником, с шапкой в руке. Обычные поцелуи со щеки на щеку, вопросы о здоровье. Я знал, что Павел Михайлович не любитель говорить. Он прямо приступил к делу, к осмотру картины. Смотрел «Пустынника» долго, сидя, стоя, опять сидя, подходил, отходил, задавал односложные вопросы, делал замечания всегда кстати, умно, со знанием дела. Пробыл около часу, сообщил, что был у того‑то и того‑то, неожиданно, вставая, спросил, не могу ли я уступить вещь для галлереи? О боже мой! Могу ли уступить? Каждого молодого художника (да и старого) заветной мечтой было попасть в его галлерею, а моей – тем более: ведь мой отец давно объявил мне полусерьезно, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я – «готовый художник», пока моей картины не будет в галлерее. А тут – «могу ли я уступить»! Однако я степенно ответил, что «могу». Следующий вопрос самый трудный: «Что вы за нее хотите?..» Что хочу? – Ничего не хочу, кроме того, чтобы «Пустынник» был в галлерее рядом с Перовым, Репиным, Суриковым, Васнецовым. Вот что я страстно хочу, и все же надо сказать не это, а что‑то другое, серьезное… и я сказал, сказал! – и сам себе не поверил. Что я наделал!.. Счастье было так близко, так возможно, а я, безумный, назначил… пятьсот рублей, и Павел Михайлович не возмутился, а прехладнокровно выслушав меня, сказал: «Я оставлю картину за собой», – стал прощаться, оделся и уехал, а я остался в каком‑то полубреду. Когда пришел в себя, припомнил все: казалось, – для сомнения не было места, однако зачем же Павел Михайлович так настаивал, чтобы «Пустынника» я послал на Передвижную, что он там увидит меня? Только к вечеру я поверил своему счастью, послал радостную телеграмму в Уфу. Послал и… вновь стал сомневаться. Срок доставки картины на выставку приближался, я и мои приятели отправили картины и сами поехали в Питер. В первый же день, поднимаясь по широкой лестнице дома Боткина на Сергиевской, я встретился с Павлом Михайловичем; он был очень ласков со мной и как‑то особенно подчеркнул, что картину считает своей. Потом я узнал, что ему передали о моих «переживаниях». «Пустынник» был принят на выставку единогласно… В нем было немало оригинального, нового, и он многим понравился. Молодежь особо горячо приняла его. Из стариков лучше всех отнесся к нему Ярошенко, хуже других Мясоедов – и на то была особая причина: Мясоедов сам написал и выставил пустынножителя, осуждая его за несчастную мысль «спасаться». Его монах, еще не старый, томился где‑то в лесу, при закате летнего дня[187]. Мясоедов посмотрел на моего жизнерадостного старика и начал что‑то переписывать на своей картине. А это плохой признак: «перед смертью не надышишься».

М. В. Нестеров. Пустынник. 1889

Я был удовлетворен своим первым выступлением среди самых крупных художников того времени. Скоро уехал из Петербурга и с одним из первых пароходов отправился, счастливый, в Уфу, где был принят, как «настоящий художник». Летом я уехал на три месяца за границу, на те пятьсот рублей, что получил за «Пустынника». Впереди у меня была новая затея.

Побывав в Италии и на Парижской выставке, я прямо приехал в Москву, в деревню Комякино, где и засел за этюды к «Варфоломею». Часто бывал в Абрамцеве. Как‑то с террасы абрамцевского дома моим глазам неожиданно представилась такая русская, русская красота: слева лесистые холмы, под ними извивается аксаковская Воря, там где‑то розовеют дали, вьется дымок, а ближе капустные, малахитовые огороды. Справа золотистая роща. Кое‑что изменить, добавить, и фон для «Варфоломея» такой, что лучше не придумаешь. Я принялся за этюд, он удался, и я, глядя на этот пейзаж, проникся каким‑то чувством его подлинной «историчности». Именно такой, а не иной, стало казаться мне, должен быть фон к моему «Варфоломею». Я уверовал так крепко, что иного и искать не хотел.

М. В. Нестеров. Пейзаж в Абрамцеве. 1889. Этюд для картины «Видение отроку Варфоломею»

М. В. Нестеров. Этюд для картины «Видение отроку Варфоломею». 1889

М. В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889–1890

Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Я приглядывался к комякинской детворе, написал фигуру мальчика, детали к картине, березки, осинки, первый план и проч. Было начало октября. Вся композиция картины жила перед глазами в набросках, а вот головы мальчика, что мерещился мне, не было. Однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими, широко открытыми удивленными глазами, болезненную, со скорбным, горячечно дышащим ртом. Я замер, как перед видением. Я нашел то, что грезилось мне. Это был «документ» моих грез. Я остановил девочку, спросил, где она живет, узнал, что она «комякинская», что она дочь Марьи, что изба их вторая с края, что зовут ее так‑то, что она долго болела грудью, что недавно встала и идет туда‑то. На первый раз довольно. Я знаю, что делать дальше. Художники в Комякине были не в диковинку, их не боялись, на них ребята подрабатывали на орехи и проч. Я отправился прямо к тетке Марье, изложил ей все, договорился о «гонораре» и на завтра, если не будет дождя, назначил сеанс. На мое счастье, на другой день был теплый, серенький денек, я взял краски, лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, устроившись попокойней, начал работать. Дело шло ладно. Мне необходим был не столько красочный этюд, как тонкий рисунок с хрупкой, нервной девочки. Работал напряженно, старался увидать больше того, что, быть может, давала мне модель. Ее бледное, осунувшееся, с голубыми глазками личико было моментами прекрасно, и я это личико отожествлял со своим Варфоломеем. У моей девочки было хорошее личико, но и ручки такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками, и я нашел не одно лицо, но и руки будущего преподобного Сергия (отрока Варфоломея). В два‑три сеанса этюд был готов. Весь материал был налицо. Я быстро сделал эскиз красками, нанял дачу в соседней деревне Митино и во второй половине сентября развернул холст, начал рисовать углем картину. Я был полон ею. Полили дожди, перед глазами были унылые кирпичные сараи, даже в Абрамцево нельзя было попасть: такова была грязь. Питался скудно. Моя стряпуха едва умела готовить щи да кашу. Так прожил я месяц, нарисовал картину в угле и убедился, что при плохом питании, один‑одинешенек, я долго не выдержу… Я свернул картину на вал. Уехал в Уфу, на родину. Радостная встреча, разговоры об Италии, о Париже. Картина натянута… Писалось приятно, дело быстро двигалось вперед. В те дни я жил только картиной, в ней были все мои помыслы, я как бы перевоплотился в ее персонажей. Когда не писал, – не существовал. Кончал писать в сумерках и потом не знал, куда себя девать. Проходила долгая ночь, утром снова за дело, и оно двигалось да двигалось. Я пишу голову Варфоломея, самую ответственную часть картины. Голова удалась, картина есть. «Видение отроку Варфоломею» кончено. Теперь, после «Пустынника», все, что я ни напишу, моим нравится. Знакомые хвалят: ведь обругать всегда успеется. Собираюсь в Москву, везу с собой картину. В Москве помещаюсь в тех же «номерах», что и год назад. Приятели узнали, что привез картину, потянулись смотреть. Пришел Левитан, смотрел долго, объявил, что «картина хороша», успех будет. Третьяков у него уже был, справлялся, приехал ли я. Каждый день приходят художники, молва о картине растет. Однажды утром пожаловал сам Павел Михайлович. К этому я был подготовлен. Обычное тихое постукивание в дверь; то же «войдите»; та же длинная шуба с барашковым воротником, высокие калоши; то же хорошее русское лицо с заиндевевшей бородой и усами. Приветствия, поцелуи, расспросы об Уфе, просьба посмотреть картину; прошу. Рассматривает и так и этак, порядок обычный. Сам спокойный, без слов, одно внимание, любовное внимание: ведь дело большое, важное. Замечания односложные. Репинский «сидящий» портрет с Павла Михайловича похож до мелочей: глаза, рот, затылок, руки, манера их держать[188]. Первая часть визита кончена, начинается вторая. Задается вопрос: могу ли я «уступить» картину для галлереи? Могу ли уступить!.. Могу ли не уступить? – это было бы вернее. Конечно, «могу». «Как вы ее цените»? – Ну, тут начинается для художника самая мучительная часть разговора: боишься продорожить, так как никакой установленной цены на тебя нет еще, а с другой стороны, нет охоты сильно продешевить. Все, что думано раньше, равно советы друзей, в эти минуты не годится. Однако отвечать надо сейчас, и я очертя голову назначаю 2 тысячи рублей. Павел Михайлович, подумав, спросил, не уступлю ли я. Отвечаю, что назначил недорого, уступить ничего не могу. Поговорили немного, гость стал прощаться. Снова поцелуи, пожелания, и… «скрылось милое виденье». Пошли сомнения, упреки в упрямстве. На другой день узнаю, что картина Павлу Михайловичу понравилась, что следует ждать, быть может, еще не один визит, что уступать ничего не следует. Суриков, Остроухов, Архипов, Степанов, Левитан заходят; все настроены дружески. А вот и Павел Михайлович – еще заехал. Сидел с час. Заметил, что огород я «тронул», стало хуже. При нем же стер: стер стало лучше… Павел Михайлович успокоился. Опять спросил о цене, опять уехал ни с чем. Друзья в истории с огородом видят, что Павел Михайлович считает картину уже своей, он боится, чтобы я ее не испортил. Встречаемся через несколько дней со своим «покупателем» на Археологической выставке. Спросил, что делаю, не надумал ли уступить? Упорствую. Ну и характер!.. Время близится к отправке в Питер. Вот и опять знакомый утренний стук в дверь. Павел Михайлович на этот раз особенно любезен. Кончилось дело тем, что, прощаясь, надевая шубу, неожиданно объявил, что картину решил оставить за собой, «что знает, что покупает ее не задорого, но возможность того, что в Петербурге Репин или кто‑нибудь из старых мастеров выставит такое, что необходимо будет иметь в галлерее, несмотря ни на какую цену, заставляет его экономить на нас, молодых…». Опять поцелуи, пожелания успеха и проч. Вот и «Варфоломей» в галлерее. Посылаю телеграмму в Уфу, счастливый еду к Левитану, у него тоже все хорошо. Павел Михайлович взял и у него что‑то[189]. Большой компанией едем в Питер. Мы, молодые, пока еще экспоненты, подлежим суду членов Товарищества; быть может, многие из нас не будут приняты. День суда настал; мы томимся ожиданием на мансарде одного петербургского приятеля. Я знаю, что Мясоедов, Вл. Маковский, Волков, Лемох моей картиной недовольны. Часу в первом на мансарду влетают двое молодых членов – Дубовской и Ап. Васнецов, объявляют радостную весть: все присутствующие на мансарде на выставку приняты. Дня за два до открытия по выставке одиноко бродил П. М. Третьяков. В это же время перед моим «Варфоломеем» собрались мои недруги и другие «знатоки»… Они судили картину «страшным судом» и сообща решили обратиться к Третьякову с увещанием, чтобы он от своей покупки отказался. Отыскали «московского молчальника» где‑то в конце выставки и приступили к нему с тем, что картина молодого экспонента Нестерова не отвечает задачам Товарищества. Много было высказано против злополучного «Варфоломея» и в заключение выражена надежда, что ошибка будет исправлена и т. п. Павел Михайлович, молча выслушав обвинения, спросил судей (в их числе были Д. В. Григорович, В. В. Стасов, А. С. Суворин, Г. Г. Мясоедов), кончили ли они, и, узнав, что обвинения были исчерпаны, ответил им так: «Благодарю вас за сказанное; картину Нестерова я купил в Москве и если бы не купил ее там, то взял бы ее здесь, выслушав вас». Поклонился и тихо отошел к следующей картине. О таком эпизоде я слышал от Остроухова, а позднее это же кратко передал мне Павел Михайлович. «Видение отроку Варфоломею» в свое время имело исключительный успех.