Таким образом, подчеркивает г-жа Ривьер, поведение этой женщины обнаруживает потребность избежать со стороны мужчин упреждающей агрессии - агрессии, мотивированной тем, что она тайком изымает у них то самое, что является источником и символом их могущества. По мере продвижения анализа характер отношений с лицами того и другого пола все в большей степени задается, направляется и определяется с ее стороны старанием избежать наказания и упреждающего ответа со стороны мужчин, на которых внимание субъекта направлено.

Это тонкое различие моментов поведения становится, как я уже

Жак Лакан

говорил, по мере анализа все очевиднее, уже с самого начала давая о себе знать в небольших отклонениях от нормы. Всякий раз, когда женщина эта являла свое фаллическое могущество, она тут же пускалась на ряд уловок, которые носили характер обольщения или актов самопожертвования (я, мол, всю себя посвящаю людям) и которыми она, имитируя самые возвышенные формы женской самоотверженности и преданности, словно говорила: "Смотрите, никакого фаллоса у меня нет, я просто женщина и ничего больше". Особенно тщательно маскировалась она, имея дело с мужчинами на работе, - человек исключительно квалифицированный, она шла вдруг на ухищрения, выказывая сомнения или даже тревогу по поводу качества своей работы, что было у нее, по выражению г-жи Жоан Ривьер, кокетливой игрой, призванной не успокоить, а, напротив, ввести в заблуждение тех, кого могло, как она опасалась, задеть то, что представало в ее поведении, по сути дела, как агрессия, как потребность получить превосходство и насладиться им -потребность, сложившаяся в ходе соперничества ее поначалу с матерью, впоследствии же с отцом.

|

|

Одним словом, при всей кажущейся парадоксальности такого примера, он убеждает нас, что в анализе, нацеленном на понимание субъективной структуры, речь всегда идет о чем-то таком, в свете чего субъект предстает нам как вовлеченный в процесс признания. Да, но признания в чем? Давайте в этом разберемся.

Это потребность в признании является у субъекта бессознательной - вот почему так необходимо нам найти ей место в принципиальной "инаковости" того качества, о котором мы до Фрейда пребывали в неведении. Инаковость же эта обусловлена не чем иным, как позицией означающего - того, под действием чего происходит отделение существа от его же собственного существования.

Судьба человеческого субъекта принципиально связана с отношением его к знаку своего бытия - предмету, вокруг которого разгораются всякого рода страсти и который в процессе этом воплощает собою смерть. Связанный с этим знаком, субъект оказывается настолько отрешен на деле от себя самого, что это дает ему уникальную среди всех тварей возможность занять по отношению к собственному существованию позицию, представляющую собой крайнюю форму того, что мы называем в анализе мазохизмом, - позицию, позволяющую субъекту осознать мучительность существования.

Образования бессознательного: глава XIV

В плане существования, субъект с самого начала оказывается существующим в разделении. Почему? Потому что бытие его требует для себя представления в другом месте, в знаке, а сам знак расположен уже в ином месте, в третьем. Именно это обстоятельство и задает ту структуру субъективного разложения, без которой создать сколь-нибудь основательное представление о том, что называем мы бессознательным, просто невозможно.

|

|

Возьмите любое сновидение, и вы, обратившись к книге Толкование сновидений и правильно проанализировав его, немедленно убедитесь, что вовсе не в артикулированном означающем, даже если оно поддалось у вас первичной дешифровке, воплощено бессознательное. Не случайно настойчиво возвращается Фрейд по всякому поводу к мысли, что хотя и бывают лицемерные сновидения, они тоже представляют собой выражение желания, даже если это всего-навсего желание обвести аналитика вокруг пальца. Вспомните тот ярко выраженный в анализе молодой гомосексуалистки момент, на который я ваше внимание уже обращал. Бессознательный дискурс не является последним словом бессознательного, в основе его лежит то, что действительно является у бессознательного его тайной пружиной и говорить о чем можно лишь как о желании признания со стороны субъекта - том желании признания, которым сама ложь в данном случае обусловлена и которое под неправильным углом зрения может выглядеть как обман со стороны бессознательного.

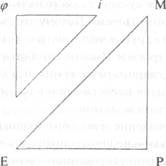

Сказанное должно открыть вам глаза на то, почему в основу анализа феномена субъекта в целом, в том виде, в каком имеет с ним дело аналитический опыт, необходимо положить ту нарисованную здесь схему, вокруг которой и пытаюсь я наращивать адекватные представления об образованиях бессознательного. Это уже знакомая вам по недавним занятиям схема, которую я могу сегодня представить в более простом виде. Так, разумеется, и должно быть - самые простые формы всегда являются на свет в последнюю очередь. Что имеем мы в треугольнике с вершинами E, P, M - треугольнике, которым представлена у нас на схеме позиция субъекта?

|

|

Мы видим, что субъект связан с триадой терминов, которые являются теми означающими, на которых все его дальнейшее развитие строится. И в первую очередь М, мать, этот первый подвергшийся символизации объект, отсутствие или присутствие которого станут для субъекта знаком желания, с которым сцепится жела-

ЖакЛакан

Образования бессознательного: глава XIV

moi

[собственное Я]

Желанный ребенок

- идеал собственного Я

ние его собственное, - знаком, в зависимости от которого он будет ребенком не просто удовлетворенным или неудовлетворенным, а, самое главное, желанным или нежеланным.

Это отнюдь не произвольная конструкция. Вы можете убедиться сами: все, что я на этой схеме располагаю, шаг за шагом было открыто нами на опыте. Именно опыт показал нам, какие лавинообразные, бесконечно разрушительные последствия имеет для субъекта то обстоятельство, что он еще до своего рождения является нежеланным. Этот пункт чрезвычайно важен. Быть желанным для ребенка гораздо важнее, нежели оказаться, в той или иной момент времени, более или менее удовлетворенным. Полюс "желанный ребенок" соответствует как формированию матери в качестве очага желания, так и всей диалектике отношений ребенка с желанием матери, которую я вам попытался продемонстрировать - диалектике, сконцентрированной в изначальном наличии символа для желанного ребенка.

Третью вершину треугольника, Р, занимает отец, являясь в означающем материале тем означающим, посредством которого полагается означающее как таковое. Именно поэтому отец является по сути своей творцом, я бы даже сказал, творцом абсолютным -творцом, творящим из ничего. Означающее действительно обладает замечательным свойством: оно может содержать в себе конкретное означающее, знаменующее собой возникновение означающего как такового.

Именно по отношению к этому должно найти свое место нечто по самой сути своей смутное, неопределенное, неотделенное от соб-

ственного существования, и, тем не менее, от него отделиться призванное - субъект в качестве подлежащего обозначению.

Если какие-то идентификации оказываются возможны, если удается субъекту в переживаниях своих придать тому,_что ему собственной человеческой физиологией преподносится, какой-то смысл, -результат обязательно укладывается в эту формирующуюся на уровне означающего триадическую структуру.

Мне не нужно очередной раз говорить вам, что на уровне означаемого, со стороны субъекта, налицо три полюса, гомологичных по отношению к трем символическим полюсам. Отчасти я вам это уже показал. И приглашал вас последовать за мной, в направлении все большей очевидности, все более широкой базы для выводов.

В отношениях с собственным образом субъект вновь обнаруживает двойственность, двуличие желания, которое испытывает по отношению к нему мать - ведь в качестве ребенка желанного он представляет собой ребенка чисто символического. В чем и удостоверяется субъект, экспериментируя с образом самого себя в зеркале -образе, на который он разве что только себя не накладывает.

Сейчас я вам это проиллюстрирую на примере. Я ведь уже упоминал вчера вечером о том, что внимательно ознакомился с рассказом о детстве Андре Жида, которое с исчерпывающей подробностью описывает Жан Делэ в опубликованной под заглавием Юность Андре Жида патографии.

Мы знаем, что в эротической жизни, в первичных проявлениях направленного на себя эротизма, Жид, ребенок милостью судьбы отнюдь не взысканный (именно так выражается автор, описывая фотографию Жида, при виде которой того охватывала дрожь), чувствовал себя отданным на милость самых хаотичных образов, ибо оргазма достигал он, по словам автора, лишь ставя себя в ситуации катастрофические. Так, он очень рано получал эротическое наслаждение от чтения мадам де Сегюр, чьи полные двусмысленностью изначального садизма книги являются в своем роде показательными, хотя садистские мотивы эти не развиты ею, пожалуй, со всей подробностью. Находим мы и другие подтверждения - здесь и ребенок, которого бьют, и служанка, у которой со страшным грохотом валится что-то, разбиваясь на части, из рук, и персонаж сказки Андерсена, с которым ребенок себя идентифицирует, - тот самый Гри-буйль, что, уносимый течением, прибивается к противоположному берегу, обратившись в веточку. Все это не что иное, как наиболее

ЖакЛакан

Образования бессознательного: глава XIV

далекие от человечности формы страдания, связанного с существованием.

Больше ничего разглядеть нам здесь не удается - разве что темные провалы, с самого начала заметные в отношениях субъекта с матерью. Об этой последней нам известно лишь то, что она была женщиной редких и высоких достоинств, хотя в сексуальности ее, в ее личной жизни как женщины были таинственные пробелы, в силу которых в ее присутствии, за которым следовали годы отсутствия, ребенок наверняка чувствовал себя совершенно потерянным, дезориентированным.

Поворот в жизни Жида, момент, когда она приобретает, если можно так выразиться, человеческий уклад и человеческий смысл, ознаменован тем событием овеществления, который предстает нам в его воспоминания со всей возможной ясностью и кладет неизгладимую печать на все дальнейшее его существование. Речь идет об идентификации его с двоюродной сестрой.

То, что перед нами идентификация, несомненно, но описать происшедшее этим расплывчатым термином явно недостаточно. Момент он называет с точностью и своеобразие этого момента заслуживает самого пристального внимания. Это тот момент, когда он обнаруживает свою двоюродную сестру в слезах на втором этаже того дома, куда он направился, привлеченный не столько им самим, сколько той атмосферой тайны, которая в этом доме царила. И вот, миновав первый этаж дома, где он застает мать сестренки, свою тетю, едва ли не в объятиях ее любовника, Андре оказывается на втором, где, видя сестренку в слезах, переживает пьянящее чувство любви, энтузиазма, скорби и преданности. С этого момента он посвящает себя, как сам впоследствии говорит, ее, этого ребенка, защите и покровительству. Не забывайте, что она при всем том его старше - во время описываемых событий Мадлен уже пятнадцать лет, а ему всего лишь тринадцать.

Смысл происшедшего останется совершенно непонятен нам, пока мы не поместим его в контекст взаимоотношений между тремя участниками. Ведь связан юный Андре не только со своей двоюродной сестрицей, но и с той, другой, что этажом ниже готовится остудить жар снедающей ее лихорадки, с матерью двоюродной сестры - той самой, о которой он в Узких вратах рассказывает, что она пыталась еще до этого эпизода его соблазнить.

Как же понять теперь, что в эпизоде этом происходит? В момент

соблазнения он становится желанным ребенком и в ужасе спасается бегством, так как в ситуации напрочь отсутствует всякий элемент сближения и опосредования, способный ее травматичность хоть как-то смягчить. Но как бы то ни было, он впервые оказывается в роли ребенка желанного. Эта новая ситуация, которая в каком-то отношении окажется для него спасительной, закрепит его, тем не менее, в позиции глубокого раздвоения, обусловленного нетипичностью, запоздалостью и, повторяю, неопосредованностью этой встречи.

Что сохранит он от этой встречи после формирования в нем того символического полюса, которого до сих пор ему не хватало? Ничего, кроме самого места - того места желанного ребенка, которое и займет он в конечном счете посредством своей сестрички. На месте этом, где раньше была пустота, дыра, теперь есть место, но только место и ничего больше, потому что, будучи не в состоянии принять желание, объектом которого он является, занять это место он не может и себе в нем, несмотря ни на что, отказывает. Зато собственное Я его явно, само того не зная, не перестает идентифицировать себя, притом на веки вечные, с субъектом желания, от которого оно всецело теперь зависит. В результате он навеки, до конца своего земного существования, влюбляется в того мальчика, которым побывал он однажды в объятиях своей тети, покрывавшей нежными ласками его шею, плечи и грудь. В этом и будет теперь вся его жизнь.

Мы можем принять во внимание, доверяя собственному его признанию, и тот факт, что уже во время своего свадебного путешествия и едва ли не в присутствии своей жены он, ко всеобщему негодованию и возмущению, только и думал, что о той, по его собственному выражению, "мучительной сладости", которую он испытывал, лаская руки и плечи встреченных им в поезде юношей. На этих знаменитых, вошедших в литературу страницах, Жид как раз и показывает нам то, что навсегда останется привилегированным пунктом, на котором фиксировано отныне его желание.

Другими словами: то, что на уровне ставшего для него Идеалом Я, оказалось изъято, то есть желание, объектом которого он оказался и вынести которое он не может, усваивает он теперь себе самому, влюбившись навеки в того самого покрываемого ласками мальчика, которым не пожелал он стать сам.

Полюс желанного ребенка, это означающее, с самого начала

Жак Лакан

оформляющее субъекта в его бытии, является здесь осевым. Здесь как раз и должно быть выработано нечто такое, с чем собственному Я предстоит так или иначе соединиться в том пункте, где оно находится - пункте, обозначенном у меня на схеме буквой Е. Именно тут складывается тот идеал собственного Я, чертами которого все дальнейшее психологическое развитие субъекта будет отмечено.

Идеал Я отмечен знаком означающего - это первое. Затем, однако, встает вопрос: что послужило для него, этого идеала, отправной точкой? С одной стороны, он может постепенно сложиться, исходя их собственного Я. С другой стороны, Я, может статься, является лишь игрушкой того, что происходит помимо субъекта, без его ведома, идеал же формируется рядом случайностей, всецело зависимых от приключений означающего, случайностей, последовательность которых позволяет субъекту сохранять свою позицию ребенка в той или иной степени желанного.

Схема показывает нам, таким образом, что в зависимости от того, происходит ли это сознательным путем или же бессознательным, на одном и том же месте развивается Идеал Я, в одном случае, и извращение - в другом.

Извращение, свойственное Андре Жиду, обусловлено, главным образом, вовсе не тем, что он не способен желать никого, кроме мальчиков, кроме того мальчика, которыми некогда был он сам, г. Извращение его состоит в том, что сформироваться там, в точке Е, он сможет лишь при условии, что ему придется постоянно себя выговаривать, при условии подчинения тому режиму переписки, которая стада жизненным нервом его литературной деятельности, при условии, что он станет тем, кто явит свои достоинства вместе, занятом его двоюродной сестрой, тем, чьи мысли заняты единственно ей, тем, кто буквально на каждом шагу отдает ей все то, чего у него нет, но не более того - тем, одним словом, кто складывается как личность в ней, посредством нее и по отношению к ней. Именно это и ставит его в пожизненную от нее зависимость, продиктовав однажды такие обращенные к ней слова: "Что такое любовь жителя Урана, вам знать не дано. Эта любовь словно набальзамирована".

Именно полная проекция самой сути своей в отношения с двоюродной сестрой и есть основа всего существования Жида, корень и жизненный нерв его существования как литератора, как человека, всецело пребывающего в означающем, всецело пребывающего

Образования бессознательного: глава XIV

в том, что он этой женщине сообщает. Тем самым и оказывается он в своих отношениях с другим человеком овеществлен. Именно поэтому эта нежеланная женщина становится для него предметом высшей любви, и когда предмет этот, этот объект, которым закрыл он прореху любви без желания, исчез, ему ничего не остается делать, как испустить тот несчастный вопль, на сходство которого с воплем преимущественно комичным, воплем ограбленного скупца, я вам вчера указывал: "'Омой сундук..'Милый мой сундучок,'".

Результат отчуждения желания в объекте, все страсти представляют собой явления одного порядка. Конечно, сундучок скупого вызывает у нас смех куда естественней (если мы, конечно, что-то человеческое в себе сохранили - случай далеко не общий), нежели исчезновение переписки Жида с женой. Эта последняя всегда, разумеется, представляла бы для нас ценность. Однако в конечном счете это, по сути дела, одно и то же. КрикЖида, узнавшего об исчезновении своей переписки, - это все тот же самый что ни на есть комичный крик Гарпагона.

Что же она такое, эта комедия?

Комедия берет нас за живое разбросанными в ней речами и фразами. Комедия - это не комическое.

В построении правильной теории комедии исходить следует из того факта, что, по крайней мере в какой-то период времени комедия разыгрывалась перед группой людей, представлявших собой мужское сообщество, то есть тот фундамент, на котором строится существование Мужчины как такового. Комедия была тем, чем, похоже, являлась она в тот момент, когда воспроизведение отношений мужчины и женщины было предметом зрелища - зрелища, имевшего церемониальный статус. Я не первый, кто сравнивает спектакль с мессой: все, кто всерьез занимались проблемами театра, обращали внимание на то, что именно месса остается в наше время той единственной драмой, которая разыгрывает все то, что разыгрывалось некогда на сцене театра, - разыгрывалось в тот исторический момент, когда функции театра были реализованы полностью.

В классическую эпоху греческого театра трагедия разыгрывала отношения между человеком и речью - отношения, где человек представал как обреченный, причем обреченность его носила кон-

ЖакЛакан

Образования бессознательного: глава XIV

фликтный характер, поскольку цель, связывающая человека с законом означающего, оказывалась на уровне семьи совсем иной, нежели на уровне общины. В этом и заключается суть трагедии.

Что касается комедии, то она разыгрывает нечто иное, но это иное тоже связано с трагедией, поскольку, как вы сами знаете, комедия завершала трагическую трилогию и рассматривать ее независимо от этой последней просто нельзя. Я покажу в дальнейшем, что след этой комедии, тень ее прослеживается вплоть до фарсов, вторивших в качестве комментария христианской драме средневековья.

В наше время, когда христианство страдает запором, ничего подобного, конечно, уже нет и в помине - никто не решится сопровождать религиозный церемониал грубыми фарсами, составлявшими некогда так называемый rituspascaUs. Но давайте пока эту тему оставим.

Комедия знаменует собой тот момент, когда субъект и человек пытаются вступить с речью в отношения, отличные от тех, что имеют место в трагедии. Речь идет уже не о включенности его сразу в два противоречащих друг другу порядка, не о попытках его за одним из этих порядков укрыться - дело уже не только в этом, ибо речь идет о том, в чем он призван артикулировать себя в качестве того, кому предстоит поглотить, усвоить себе субстанцию и материю этого причастия, этой общности; в качестве того, кто этой материей пользуется, наслаждается, кто потребляет ее. Комедия представляет нам, так сказать, окончание той общинной трапезы, в контексте которой трагедия была разыграна. Именно человек потребляет, в конечном счете, все то, что на трапезе этой в качестве субстанции, в качестве общей плоти было представлено, и наша задача в том, чтобы извлечь из этого надлежащий урок.

А для этого нет средства более подходящего, нежели обратиться к комедии античной - комедии, по отношению к которой все последующие представляют собой лишь плоды вырождения, хотя черты оригинала и остаются в них всегда узнаваемы. Обратитесь к комедиям Аристофана, козьмите Школу женщин,Лисистрату, Фес-мофории, и выводы не заставят себя ждать. Я уже в свое время вам на это указывал - комедия, повинуясь своего рода внутренней необходимости, являет нам отношение субъекта к собственному означаемому, которое предстает в ней как результат, как плод отношений означивания. Означаемое это должно выйти на сцену ко-

медии уже вполне сформированным. Комедия усваивает себе, вбирает в себя, разыгрывает эффект, принципиально с регистром означающего соотнесенный, - появление означаемого, которое именуется фаллосом.

Случилось так. что вслед за тем, как я этот термин ввел, вскоре после того, как я кратко охарактеризовал Школу.женщин Мольера как образец самой сути комических отношений, мне довелось открыть текст, который, если мое понимание Аристофана соответствует истине, можно рассматривать как исключительный, из ряда вон выходящий случай появления на свет комедийного шедевра, достойного своих античных предшественников. Я говорю о Балконе Жана Жене.

Что же такое Балкон?

Вы знаете, что попытка этот спектакль поставить встретила весьма ожесточенное сопротивление. Что и неудивительно при нынешнем состоянии театра - театра, вся суть и весь интерес которого состоят в том, чтобы актеры могли под различными предлогами себя на сцене продемонстрировать. Что доставляет удовольствие и щекочет самолюбие тем, кто приходит в зрительный зал для того, чтобы с этим публичным выставлением себя напоказ, с этим, будем называть вещи своими именами, актом эксгибиционизма, идентифицироваться. И если театр представляет собой что-то другое, именно эта пьеса словно специально создана, чтобы дать нам это почувствовать. Уверенности в том, что публика в состоянии что-то понять, конечно же, нет. И все же трудно не разглядеть заложенный в пьесе драматический интерес.

То, о чем говорит Жане, очень близко по смыслу к тому, что пытаюсь вам объяснить я. Утверждать, будто автор понимает, что делает, я не берусь. Отдает он себе в этом отчет или нет, в данном случае не имеет значения. Корнель тоже наверняка не знал, что он, будучи Корнелем, писал, хотя дело свое выполнял безупречно.

На сцену Балкона выступают одна за другой человеческие функции, связанные порядком Символического. Здесь и идущая от Христа власть наследников св. Петра и церковного епископата вязать и решать все то, что относится к области греха и вины; и власть того, кто выносит приговор и показывает, власть судьи; и власгь того, кто принимает на себя командование в таком великом событии, как война, - власть военачальника, или, попросту говоря, генерала. Все эти персонажи воплощают собой функции, по отношению к которым

Зак. 2370

Жак Лакан

субъект чувствует себя отчужденным, - те функции речи, на которые он опирается, но которые выходят при этом далеко за рамки частных его особенностей.

И вот персонажи эти неожиданно оказываются во власти законов комедии. Другими словами, воображение наше рисует то наслаждение, которое отправление этих функций может доставить. Конечно, такая постановка вопроса говорит о неуважении к ним, но важно для нас не это неуважение само по себе, а то, во что выльется оно в дальнейшем.

А то, во что оно выливается, дает о себе знать лишь во время кризиса. Не случайно именно в момент, когда Афины - в результате ряда ошибочных решений и подчинения закону полиса, который, похоже, как раз и грозит привести их к неминуемой гибели - пребывают в растерянности, Аристофан пытается вернуть их в чувство, доказывая, что истощать свои силы в войне бессмысленно и что выход один: оставаться у домашнего очага, возле своей жены. Причем преподносится это, собственно, не как мораль - Аристофан просто предлагает человеку вернуться к тому, что составляет суть его бытия, притом что мы понятия не имеем, действительно ли последствия такого шага окажутся благотворными.

Таким образом, фигуры епископа, судьи, генерала выведены здесь для того, чтобы дать ответ на один единственный вопрос: что значит для человека своим положением епископа, генерала или судьи наслаждаться? И это объясняет прием автора, местом действия Балкона выбравшего так называемый дом иллюзий. То, что происходит на уровне различных форм Идеала Я, не является, как обычно думают, эффектом сублимации, понятой как постепенная нейтрализация укорененных внутри функций. Напротив, формирование этого идеала всегда сопровождается более или менее ярко выраженной эротизацией символических связей. Тем самым возможной становится ассимиляция того, кто, занимая положение и выполняя функции епископа, генерала или судьи, этим положением наслаждается, с персонажем, которого содержатели дома иллюзий прекрасно знают, - старичком, получающим удовлетворение от заранее просчитанной ситуации, где он вступает на какое-то время в соответствующие отношения с участвующей в затее партнершей, роль которой заключается в том, чтобы по возможности ему подыгрывать.

Так, служащий кредитного учреждения надевает на себя священ-

Образования бессознательного: глава XIV

зо:

нос облачение, чтобы принять исповедь у обслуживающей его проститутки. Конечно, исповедь эта - не что иное, как имитация, но ему важно, тем не менее, чтобы она была не так уж далека от истины. Ему важно, другими словами, чтобы в намерениях участницы этой игры было хоть что-нибудь, что по крайней мере позволяло бы ему верить, что в его окрашенном виной наслаждении она принимает участие.

Искусство Жене, лиризм, с которым умеет поэт воссоздать речи своего гротескного персонажа, проявились и в том, что гротеску этому он сумел придать масштаб еще больший, поставив свой персонаж на котурны, чтобы карикатурность его тем самым еще более подчеркнуть. Мы видим, таким образом, как субъект - извращенец, разумеется - с охотой ищет в этом образе удовлетворение, получая, однако, его лишь постольку, поскольку образ этот является отражением функции, которая является по сути дела функцией означивания.

Другими словами, в первых трех больших сценах предстает нам у Жене в облике извращения то самое, что и берет, по сути дела, здесь свое имя, - то, иными словами, что можем мы, в дни полного развала, назвать, не стесняясь в выражениях, борделем, в котором мы все живем. Общество и характеризуется-то, по сути своей, не чем иным, как состоянием большего или меньшего упадка культуры. Вся путаница в отношениях - существенных, между тем - человека и речи представлена в этих сценах как на ладони. Ситуация эта нам хорошо знакома.

О чем же все-таки здесь идет речь? Речь идет о чем-то таком, что воплощает связь субъекта функциями веры в наиболее сакраментальных ее формах, выстраивая эти формы в порядки их последовательной деградации. И когда в какое-то мгновение выбор сделан, когда, говоря языком извращения, епископ, судья и генерал выступают перед нами в качестве специалистов, под вопросом оказывается связь субъекта с функцией речи.

Что же происходит? А происходит вот что. Связь эта, сколь бы вырожденной, искаженной она ни была (ведь это отношения, в которых каждый участник потерпел неудачу, в которых никому не удается найти себя), продолжает тем не менее на наших глазах существовать, как-то поддерживается, сохраняется. Хотя и незаконная, она остается нетронутой уже потому, что существует нечто такое, что мы зовем порядком.

ЖакЛакан

К чему же, однако, этот порядок сводится, когда беспорядок, царящий в обществе, доходит до крайней степени? А сводится он к тому, что зовется у нас полицией. И вот эту последнюю правовую инстанцию, это последнее прибежище, последний аргумент порядка, этот так называемый "орган поддержания порядка", символизируемый установкой посреди общественного собрания, этой своего рода кухни, сооружения, первоначально представлявшего собой конструкцию из трех воткнутых в землю копий, орган, сводящий всю идею порядка к необходимости его поддержания, и призван воплотить в драме ключевой ее персонаж - префект полиции.

Гипотеза Жене, и вправду очень забавная, состоит, однако же, в том, что образ префекта полиции - того, на ком лежит забота о поддержании порядка и кто является последней инстанцией власти, тем. что от нее осталось, - не выглядит, однако, достаточно благородно, чтобы хоть один из престарелых посетителей борделя, прельстившись им, на его внешние признаки, атрибуты, роль и функции посягнул. Охотник, скажем, сыграть судью, находится легко - ему ничего не стоит войти в роль и потребовать у юной проститутки признания в воровстве, ссылаясь на то, что если, мол, ты не воровка, то какой же тогда из меня судья? О том, что говорит генерал своей кобыле, я вообще умолчу. А вот на роль префекта полиции не претендует никто.

Конечно, это только гипотеза. Мы недостаточно знакомы с борделями, чтобы наверняка утверждать, будто префекты полиции не возведены там покуда в достоинство персонажей, в шкуре которых можно наслаждаться. Что же касается пьесы, то в ней префект полиции, хороший приятель держательницы борделя (я не пытаюсь здесь теоретизировать, и ни на что конкретное тоже не намекаю), являясь каждый раз, озабоченно спрашивает: ну как, кто-нибудь просился стать перфектом полиции? Но этого так никогда и не происходит.