Фундаментальную схему отношений страдающего неврозом навязчивости с Другим подсказывает нам здесь сам язык. Артикуля-

35 Зак. 2370

Контур субъекта,

страдающего неврозом навязчивости

Жак Лакан

ция, которая Другому дает основание, сама же замыкается на его разрушении, но в то же время, будучи артикуляцией значащей, обеспечивает собой его сохранение.

Именно внутри этой артикуляции хорошо видно становится место, которое занимает по отношению к категориям "быть" и "иметь" фаллическое означающее - то, на чем в конце прошлого занятия мы как раз и остановились. А это позволяет нам, в свою очередь, лучше разглядеть разницу, которая существует между решением, позволяющим прояснить для страдающего неврозом навязчивости его отношения с фаллосом как означающим желания Другого, с одной стороны, и решением, которое удовлетворяет требование субъекта своего рода воображаемым призраком, представляя ему искомый объект через символизацию аналитиком воображаемого фантазма, с другой. Именно в этом последнем измерении и велись все те наблюдения, с критикой которых мы на этих занятиях выступали. Иллюзорное решение, в них предложенное, подобно, по сути, тем словам аналитика, что он обращает женщине: "Вы завидуете пенису?Ну что ж...". Именно в таком духе разговаривал Казимир Перье с типом, прижавшим его на улице к фонарному столбу: "Что вы хотите?' - "Свободы." - ответил тот. "Что ж, вы свободны", - молвил ему Перье, проскальзывая у него между ног и оставляя в полном недоумении возле пресловутого фонаря.

Наверное, это все-таки не то, что мы вправе от психоаналитического решения ожидать. Наблюдаемая у субъекта в итоге лечения лихорадочная, эйфорическая идентификация, чье описание которой целиком совпадает с воплощенным в аналитике идеалом мужчины, возможно, и сообщает этому субъекту некоторое равновесие, но подлинного ответа на вопрос страдающего неврозом навязчивости, разумеется, не дает.

18 июня 1958 года

XXVII

Выход через симптом

От речи Другого к бессознательному

Значение регрессии Что нас отличает от обезьян Психотик и желание Другого Невротик и образ другого

Очертив в прошлый раз фигуру желания страдающего неврозом навязчивости, мы начали кольцо нашего определения вокруг него понемногу сжимать.

Я уже говорил вам в связи с этим о характерной для такого невротика позиции требования, особая настоятельность которого, делающая его столь невыносимым, очень рано начинает Другим ощущаться; говорил о его потребности желание Другого уничтожить, говорил о функциях некоторых его фантазмов. Начало нашей сегодняшней теме тем самым было положено.

В работе, которую я сделал объектом критики - критики не полемической, а отправляющейся от систематического анализа выводов из тех данных, которые сам же автор в этой работе приводит, - фаллический фантазм отнюдь не случайно предстает в ходе анализа невроза навязчивых состояний у женщины как зависть к пенису. Где-где, а в этой статье аргументов в пользу того, что роль фаллического означающего я склонен несколько преувеличивать, вам не найти. Но урок, который я хотел бы вам дать, указанием на важность фаллического означающего отнюдь не исчерпывается. Речь ведь идет не о легковесной и поверхностной критике аналитического курса лечения, в детали которого мы не входили и который, кстати, по свидетельству автора, еще не закончен, - речь идет о том, как им, этим фаллическим означающим, пользоваться. Что же касается этого курса, то ни одного из элементов, которые я считаю для направления лечения ориентирами, вы там не найдете. Описанный в статье ход лечения несет на себе печать авторских колебаний и принимает в итоге направление откровенно противоположное тому, которое сочли бы логичным мы.

В своей критике мы исходим не только из наблюдений автора в форме его отчета, но и из тех проделанных им опросов, которые он

ЖакЛакан

Образования бессознательного: глава XXVII

в нужном месте всегда приводит, - недаром одно из свойств человеческого ума состоит в том, что здравый смысл, как однажды справедливо, хотя и не без иронии, было сказано, это самая распространенная вещь на свете. То, что служит нам препятствием здесь, несомненно послужило препятствием и для авторов, в отчетах которых препятствия эти исчерпывающим образом артикулированы. Имеются в них и тексты опросов, имеются даже замечания, свидетельствующие о парадоксальном исходе, об отсутствии, точнее, того исхода, которого пытались добиться, имеются и противоречия, которым сам автор подобающего им значения не придает, но от которых, тем не менее, никуда не уйти, поскольку они черным по белому в его тексте прочитываются.

Возьмем сразу быка за рога, констатировав разницу между тем, что в этом курсе лечения предстает как не просто поддающееся артикуляции, а артикулированное, с одной стороны, и тем, какая цель в нем поставлена и что в нем действительно сделано, с другой.

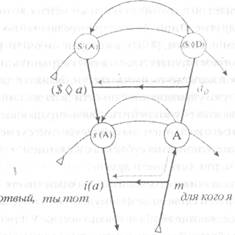

Возьмем за исходный пункт нашу схему. Она объединяет в единое целое ряд позиций, позволяющих разобраться в вещах, издавна нам знакомых. Позиции эти получают в ней некоторую топологическую упорядоченность.

Попробуем прежде всего разобраться в том, что представляет собой верхняя линия нашей схемы. Во-первых, это линия означающая, поскольку структурирована она как язык. Во-вторых, будучи структурирована как язык, это своего рода фраза, которую сам субъект артикулировать не в состоянии, артикулировать которую должны помочь ему мы, - фраза, которая как раз и определяет собой структуру невроза в целом.

Невроз не идентичен какому-либо объекту, это не паразит, личности субъекта совершенно чуждый, - это аналитическая структура, проявляющаяся в его, этого субъекта, поступках и поведении. Развивая наши представления о неврозе, мы пришли к выводу, что он не сводится, как я было, переводя положения Фрейда на язык лингвистики, утверждал, к симптомам, поддающимся разложению на означающие элементы, с одной стороны, и означаемые как их эффекты, с другой. Не сводятся уже потому, что печать этих структурных связей несет на себе вся личность субъекта. Смысл, в котором я здесь слоъоличность употребляю, выходит далеко за преде-

лы обычного о ней представления как о чем-то статичном, во много совпадающем с тем, что мы называем характером. Я говорю в данном случае совсем о другом, я говорю о личности в том виде, в котором она предстает в своем поведении, в своих отношениях с Другим и другими, предстает как некое движение, вновь и вновь оказывающееся тем же самым, как некое ритмическое членение, как способ перехода от другого к Другому, причем не просто к Другому, а Другому, который вечно и без конца обретает себя, - тому самому, которым как раз действия страдающего неврозом навязчивости и модулируются.

Поведение страдающего неврозом навязчивости или истерией структурировано, в совокупности своей, как язык. Что это значит? Дело не исчерпывается тем, что по ту сторону артикулированной речи, дискурса, все поступки субъекта тоже эквивалентны языку в том смысле, в каком эквивалентны ему жесты, представляющие собой не просто те или иные движения, а определенные означающие. Здесь более уместно другое созвучное этому французское слово geste, означающее эпическое сказание, как, скажем, Сказание о Роланде, полный повествовательный цикл.

В конечном счете это, если хотите, речь. Поведение невротика предстает в совокупности своей как речь, более того - как речь полноценная, полная, примитивную форму которой мы обнаруживаем в заключенном на словах соглашении или помолвке. Но, будучи полной, речь эта в то же время представляет собой тайнопись, смысл которой субъекту, всем существом своим, всеми проявлениями своими, всем, что непроизвольно возникает у него в памяти и что в'о-лей-неволей воплощает он успехом или же безуспешностью собственных начинаний, эту речь выговаривающему, остается непонятен до тех пор, пока не вторгнутся в его жизнь некие колебательные процессы, которые мы с вами называем психоанализом. Именно эту речь - речь субъекта загражденного, похеренного для себя самого за семью печатями - и называем мы бессознательным. Именно ее обозначаем мы на схеме символом в виде большой перечеркнутой буквы S - знаком S.

Нам предстоит теперь ввести на уровне Другого, А, некоторые различия. Мы уже определили Другого как место речи. Другой возникает и вырисовывается в определенных чертах благодаря уже одному тому факту, что субъект говорит. Уже в силу самого факта этого большой Другой получает рождение в качестве места речи.

Жак Лакан

Это еще не значит, что он тем самым реализуется как субъект, в качестве иного. Другой возникает, как в заклинании, каждый раз, когда место имеет речь. Я повторял это столь настойчиво, что возвращаться к этому мне, думается, смысла нет. Но то потустороннее, что артикулируется верхней линией нашей схемы, - это не Другой. Это Другой Другого.

Я имею в виду ту речь, что артикулируется на горизонте Другого. Другой Другого - это то место, где вырисовывается речь Другого как таковая. И нет причины, по которой место это для нас должно быть закрыто. Более того, отношения между субъектами и коренятся как раз, собственно говоря, в том факте, что Другой в качестве места речи прямо и непосредственно предстает нам как некий субъект - субъект, который, в свою очередь, мыслит нас в качестве своего Другого. Это и есть принцип любой стратегии. Играя с противником в шахматы, вы приписываете ему расчет ровно на такую же глубину, на которую делаете его сами. Но если мы осмеливаемся утверждать, что этот Другой Другого должен нам быть, по идее, совершенно прозрачен и вместе с измерением Другого неизбежно нам придан, то почему же тогда говорим мы одновременно, что этот Другой Другого является местом, где артикулируется речь бессознательного - речь сама по себе вполне артикулированная, но нашей артикуляции не поддающаяся! Почему приходится нам так говорить? Что дает нам на это право?

Ответ на этот вопрос очень прост. Сами условия человеческой жизни диктуют обусловленность ее словом - подчиненные Другому условием требования, мы не знаем, однако, что наше требование для него значит. Откуда эта неизвестность? Что ему эта непрозрачность дает? Все это, конечно же, вещи очевидные, но договориться о них не будет здесь совсем бесполезно, так как мы зачастую довольствуемся преждевременными объективациями - объек-тивациями, которые дело лишь затемняют.

Поскольку мы не знаем, как Другой наше требование принимает, он входит в нашу стратегию, становится unbewusst и воплощает собой парадоксальную по своему характеру позицию дискурса. Именно это я имею в виду, когда говорю вам, что бессознательное - это дискурс Другого. Это то, что происходит предположительно на горизонте Другого Другого по мере того, как именно там, на горизонте этом, возникает его, этого Другого, речь - но возникает не просто, а становясь нашим бессознательным, то есть тем, что с не-

Образования бессознательного: глава XXVII

обходимостью предстает в нас осуществленным в силу самого того факта, что в нем, этом месте речи, мы помещаем Другого, живого Другого, способного дать нам ответ. Непрозрачен же для нас этот Другой потому, что есть в нем нечто нам неизвестное, нечто такое, что отделяет нас от его ответа на наше требование. Именно это - и ничто иное - зовем мы его желанием.

Ценность этого замечания, очевидного только на первый взгляд, связана с тем, что желание, о котором мы говорим, располагается между Другим как местом речи в чистом и непосредственном в его виде и Другим как тем существом из плоти и крови, от произволения которого зависит, будет ли удовлетворено наше требование. Именно положением желания и обусловлена связь его с символизацией действия означающего - символизацией, которая и создает, собственно говоря, то, что мы называем субъектом и что обозначаем на нашей схеме символом S.

Субъект - это совсем не то, что "я сам" или, как элегантно выражаются по-английски, self. Произнося это английское слово, мы ее, "самость" эту, обособляем и видим сразу, что означает она в речи не что иное, как то неустранимое, ни к чему не сводимое, что присутствие индивида в мире с собой привносит. Субъектом же в собственном смысле слова, тем загражденным субъектом, которым предстает он на нашей схеме, становится это self лишь постольку, поскольку ложится на него печать обусловленности, подчиняющая его не только Другому как месту речи, но и Другому как таковому. И тогда это уже не субъект, который имеем мы обычно в виду, говоря о связи с миром, о соотношении мира и глаза, о том субъектно-объектном отношении, одним словом, которое носит у нас имя сознания. Это субъект, который рождается на свет лишь в момент, когда возникает в условиях речи человеческое существо, - рождается, следовательно, лишь постольку, поскольку отмечен оказывается печатью Другого, в свою очередь обусловленного и отмеченного теми условиями, которые накладывает на него речь.

Что же видим мы на том горизонте, который возникшее в виде желания Другого препятствие делает для нашего взгляда непроницаемым? По мере того, как Другой не отвечает ему, субъект отсылается к собственному своему требованию. С ним-то и возникают у него определенные отношения, обозначенные у нас на схеме маленьким ромбиком, значение которого я вам не так давно объяснил. Итак, большое А больше не отвечает - знаменитая фраза, если

Жак Лакан

заменить в ней заглавную букву. На уровне субъекта, где-то на линии горизонта, стремится к образованию то, что, отсылая субъекта к противостоянию собственному своему требованию, принимает форму означающих, которые, если можно так выразиться, этот субъект вбирают в себя, - означающих, для которых сам субъект становится только знаком. Именно горизонт этого отсутствующего со стороны Другого ответа и начинает вырисовываться в анализе пациента постольку, поскольку аналитик остается в нем поначалу лишь местом речи, лишь ухом, которое, слыша, не отвечает.

Это отсутствие ответа постепенно толкает субъекта на отказ от тех форм и способов требования, которые проступают в его дискурсе, подобно водяным знакам, в виде того, что называем мы у себя анальной, оральной или какой угодно иной фазой. Что мы, рассуждая о всех этих фазах, имеем в виду? Не забывайте, что субъект как-никак не возвращается на наших глазах к грудному младенчеству. Мы не факиры какие-нибудь, чтобы заставить субъекта вернуться назад во времени и превратиться в конце концов в породившее его семя. Речь у нас идет только об означающих. То, что называем мы оральной или анальной фазой, это всего лишь способ, которым артикулирует субъект свое требование, артикулирует появлением в своем дискурсе - дискурсе в самом широком смысле, включающем все те формы, в которых может заявить о себе невроз, - означающих, успевших на том или ином этапе развития сформироваться и послуживших для выражения его требования в недавних или, наоборот, более ранних фазах.

То, что мы называем фиксацией, - это не что иное, как сохраненное той или иной формой орального, анального или иным образом нюансированного означающего преобладание; это особое значение, которое та или иная система означающих для себя удержала. Регрессия же - это когда означающие эти в дискурсе субъекта вновь возвращаются: возвращаются просто-напросто потому, что речь, просто будучи речью, ничего особенного не требуя, в измерении требования обязательно вырисовывается. Именно поэтому и открывается в ней задним числом перспектива условий требования, в которых жил субъект с самого раннего и нежного своего возраста.

Регрессия - это всегда регрессия дискурсивная. Означающие, в ней задействованные, принадлежат к структуре дискурса - именно там мы их, как правило, и обнаруживаем. Этот факт я проиллю-

Образования бессознательного: глава XXVII 553

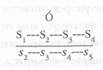

стрирую сейчас, нарисовав вам две линии.

'

'

Верхняя линия - это линия означающих. Ниже, под ней, находим мы образованные по законам означающей цепочки значения. Те и другие друг другу эквивалентны, ибо стоит явиться означающему символу, который, замыкая, так сказать, петлю фразы, придает тем самым происходящему на уровне означающего функцию обратного действия, как эффект предвосхищения, любой последовательности означающих, любой означающей цепочке свойственный, немедленно открывает перед ней как горизонт собственного ее завершения, так и собственную перспективу ретроактивности. Так, в нашем примере, с появлением S, уже рисуется, в предвосхищении дальнейшего, S,, завершающееся, однако, лишь позже - в момент, когда S, окажет на St обратное действие. Определенное смещение, расхождение между означающим и значением существует всегда; именно это делает всякое значение - если, конечно, оно не представляет собой значение естественное, связанное у субъекта с моментальным настоятельным позывом потребности? - фактором принципиально метонимическим, отсылающим нас к тому, что формирует означающую цепочку, сплетая в ней узлы и петли, которые мы можем, на какое-то мгновение ее распутав, в ней указать, к некоей сигме, если хотите, которой мы обозначим то, что является по отношению к означающей цепочке потусторонним.

Столкновение субъекта с требованием приводит к тому, что дискурс субъекта блекнет и в нем проступают, как водяные знаки, те элементарные означающие, что образуют основу нашего опыта. Тут-то и обнаруживается, что все поведение субъекта, равно как и способ, которым он его порой объясняет, все, вплоть до ритмических особенностей его речи и работы тех двигательных механизмов, в которых его дискурс артикулируется, подчинено одним и тем же структурным закономерностям, так что любой лепет субъекта, сколь бы косноязычен он ни был, любая его, как я некогда выразился, речевая оплошность могут для нас оказаться значимы, отсылая к некоему означающему требования как оральной или анальной нехватки.

Небольшая группа исследователей, возглавляемая одним из наи-

ЖакЛакан

более доброжелательных моих коллег, Лагашем, с удивлением, объясняемым лишь на фоне укоренившегося недоразумения, обнаружила, что везде, где во французском переводе Фрейда стоит слово инстинкт, в немецком тексте ему соответствует слово Trieb. Мы его переводим споъомриЫоп - толчок, импульс - что, по правде говоря, дело лишь затемняет. Англичане придумали термин drive, а вот нам, французам, перевести это слово нечем. Подходящим научным термином был бы тропизм, означающий определенного рода необоримые и несводимые к физико-химическим факторам влечения, которые наблюдаются у животных. Слово это позволило бы изгнать, наконец, тот финализм, которым грешит неизбежно термин инстинкт. Смысл фрейдовского термина Trieb ему очень близок. Можно было бы перевести Trieb и как attirance - влечение, тяга - учитывая, конечно, при этом, что с субъектом, который встречается нам в стадных формах темной органической тяги к какому-нибудь, скажем, элементу климата или иному природному фактору, человеческое существо ничего общего не имеет.

И, конечно, не тяга интересует нас, аналитиков, призванных исследовать область, где речь идет об оральной, анальной, гениталь-ной и прочих фазах. Аналитическая теория усматривает закономерность, которая связывает всю организацию человека - его зависимость, его подчиненность, его влечения - с некой инстанцией. Но что это за инстанция? Не что иное, как означающие - означающие, заимствованные из набора определенного количества собственных его органов.

В сущности, мы имеем в виду то же самое, когда говорим, что сохраняющаяся у взрослого субъекта оральная и анальная фиксация обусловлена определенного рода воображаемыми отношениями. Добавляем же мы к этому лишь одно - что отношения эти получают в данном случае функцию означающего. Не будь они таким превращением обособлены, умерщвлены, им никогда не удалось бы взять на себя в субъекте такую важную для его устроения роль - по той простой причине, что единственное, чему служат образы, это возбуждение потребностей и удовлетворение их. И тем не менее аналитики признают, что человек остается привязан к оральным или анальным образам даже тогда, когда о пище и, соответственно, экскрементах речь не идет. А это означает, что образы эти из своего контекста изъяты, что дело больше не в потребностях как таковых, что образы получили теперь иную, новую функ-

Образования бессознательного: глава XXVII

цию - функцию означающего. Понятие влечения - лишь удобный способ сформулировать важные для нас представления о зависимости субъекта от определенного означающего.

Суть дела заключается в том, что желание субъекта, встречая его в облике чего-то потустороннего требованию, делает субъект для нашего требования непрозрачным. В результате оно полагает начало дискурсу своему собственному - дискурсу, который, будучи для нашей структуры необходим, остается для нас в каком-то отношении полностью непроницаемым. Что и превращает его, собственно, в дискурс бессознательный. Что же касается желания, являющегося его условием, то оно само обусловлено, в свою очередь, существованием особого рода означающего эффекта - эффекта, о котором я вам, начиная _с этого января, уже говорил и который называю я отцовской метафорой.

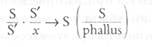

В основе этой метафоры лежит примитивное, темное, непроницаемое желание матери, для субъекта поначалу совершенно недоступное. На горизонте его появляется, однако, уже Имя Отца, опора порядка - порядка, установленного цепочкой означающих. Я уже записывал вам однажды эту метафору в символической форме, представив ее как отношение двух означающих, одно из которых занимает в ней две различные позиции - Имя Отца стоит в ней над Желанием Матери, а Желание Матери над его, этого желания, символизацией.

Установление этого желания в качестве означаемого метафорой как раз и осуществляется.

Там, где Имени Отца не оказывается, метафора не работает. Субъекту не удается в результате произвести на свет то, что позволило бы приписать нашему неизвестному, х, значение фаллического означающего. Это как раз и происходит в психозе, где Имя Отца, будучи с самого начала отброшено, verworfen, в цикл означающих не вошло, оставив желание Другого, матери, непросимволизированным.

Если бы нам нужно было показать место, которое занимает на нашей схеме психоз, мы сказали бы, что желание это - я не хочу добавлять: насколько оно существует, так как вам известно, что даже

Жак Лакан

у матерей психотиков желание есть, хотя это далеко не так уж порою и очевидно, - так вот, что желание это в системе психотического субъекта символизации не подверглось, и потому речь Другого в его бессознательное не проходит, хотя сам Другой в качестве места речи разговаривать с ним может при этом сколько угодно. Под Другим я не обязательно имею в виду себя или вас - скорее, это совокупность всего того, что в его поле восприятия попадает.

Поле это, естественно, говорит ему о нас. Вот первый пример, который приходит в голову, так как рассказали его нам не далее, как прошлым вечером: красный цвет, в который выкрашен автомобиль, говорит находящемуся в состоянии бреда субъекту, что он бессмертен. С ним говорит абсолютно все, ибо символическая организация, призванная направить Другого туда, где уготовано ему место, то есть в бессознательное субъекта, в символическом регистре в данном случае не сложилась. Другой говорит с ним способом, подобным той первой и примитивной речи, которая является речью требования. Вот почему все прорастает звуками и "оно говорит", скрытое для невротика в его бессознательном, для психотического субъекта воспринимается как находящееся вовне. То, что оно говорит, и говорит вслух, - совершенно естественно и никакого удивления не вызывает. Если Другой - это место речи, то оно и говорит там, причем речь эта слышна отовсюду.

Крайний случай наблюдаем мы в момент развязывания психоза - момент, когда то, что было из символического отброшено, verworfen, вновь появляется, какя вас всегда и учил, в реальном. Реальное, о котором идет речь, - это галлюцинация, то есть Другой, поскольку он говорит. Когда что-то говорится, говорится оно всегда в Другом, но принимает оно у психотического субъекта форму реального. Психотический субъект не сомневается, что говорит с ним Другой - говорит, используя при этом все означающие, которых здесь, в человеческом мире, полно как грязи, потому что отмечено их печатью все, что нас окружает. Вспомните об афишах, которыми оклеены наши улицы.

Состояние ослабления связей, распада, может быть в зависимости от характера психоза более или менее ярко выражено. Как мы наблюдаем сами и как свидетельствует нам Фрейд, те проявления, в которых психоз, как правило, выражается, как раз и призваны бывают восполнить то, что в месте, зависящем от означающей структуры желания Другого, то есть в месте, для организации

Образования бессознательного: глава XXVII

субъекта решающем, у него отсутствует. Во всех формах психоза, от самых благоприятных вплоть до случаев крайнего распада, нам предстает дискурс Другого в чистом его виде - дискурс Другого, здесь, в точкеs(A), членораздельно озвучиваемый в форме значения.

Два года назад я привел вам несколько странных примеров распада речи, которые в структуре, представленной на этом графе -тогда я еще вам его показать не мог - занимают место кода сообщений относительно кода. Посланное ему из А - это все, чем субъект располагает впоследствии, чтобы сообщить дискурсу Другого жизнь. Так называемый базовый язык Шребера - язык, каждое слово которого предполагает сопутствующее его появлению определение, - представляет собой код сообщения о коде. И наоборот, фразы вроде: "как это...", "тебе достаточно мне...", "может быть, ему захочется..." - где "ему захочется" даже, пожалуй, лишнее - представляют собой серии сообщений, нацеленных лишь на то, что в коде относится к сообщению. Частицы, личные местоимения, вспомогательные глаголы - все они указывают на место отправителя сообщения. Все это строго укладывается в мой граф, но чтобы не быть слишком многословным, я отсылаю вас к своей статье о психозах, которая скоро должна выйти в свет, - статье, представляющей собой синтез прочитанного мною пару лет назад курса с работой, проделанной с вами в этом году.

Возьмем, к примеру, бред ревности. Фрейд описывает его как отрицание субъектом исходного высказывания "Я этого человека люблю" - высказывания, имеющего в виду не столько субъекта гомосексуального, сколько субъекта зеркально подобного, хотя в качестве такового, разумеется, гомосексуального. "Онлюбит не меня, а ее" - говорит далее Фрейд. Что это значит? - Что бред ревности, препятствуя бесконтрольному высвобождению истолковывающей речи, пытается воссоздать желание Другого, восстановить его. Структура бреда ревности и состоит как раз в том, чтобы приписать Другому желание - своего рода воображаемый эскиз, набросок его, - которое субъект испытывает сам. Желание, таким образом, приписывается Другому - "Онлюбит не меня, он любит мою супругу, он мой соперник". Будучи психотиком, я пытаюсь поместить в Другого желание, которое мне самому, как психотику, не дано - не дано потому, что не возникла у меня та главная, принципиально существенная метафора, которая дает желанию Другого его изначальное означающее - означающее фаллическое.

Жак Лакан

Остается, правда, пока неясным, почему, собственно, должны мы признать это фаллическое означающее основным, почему оказываем мы ему некоторым образом предпочтение перед множеством других объектов - объектов, которые выполняют порою, на первый взгляд, совершенно аналогичную роль. Фаллическое означающее легко становится эквивалентом таких, скажем, означающих, как экскременты или женская грудь, сосок - этот главный для грудного ребенка объект. То, что составляет привилегию именно фаллоса, действительно определить трудно. Все дело, очевидно, в самом месте его - в месте, которое занимает фаллос в той фазе, которой в отношениях индивида и рода принадлежит первенство, - в фазе, которую мы зовем гениталъной.

Именно по этой причине фаллос и оказывается более, чем что-либо другое, зависим от функции означения. Прочие объекты -будь то сосок материнской груди или та часть тела, что, в форме экскрементов, предстает как нечто, способное порою сообщить субъекту переживание утраты, - даны ему, до известной степени, как объекты внешние, в то время как фаллос представляет собой монету, имеющую хождение в любовном обмене, - монету, которой для выполнения своей функции необходимо, подобно тем камушкам или ракушкам, что служат эквивалентом обмена у некоторых племен, перейти в разряд означающего.

Дело с фаллосом обстоит, правда, несколько сложнее. Поскольку представлен он в реальной, органической форме - либо пениса, либо того, что соответствует пенису у женщины, - то стать, будь то фантазматическим или иным способом, объектом независимым, ему куда сложнее, нежели предметам, только что упомянутым выше. Что ни говори, а комплекс кастрации, Penisneid, по-прежнему окружен тайной, ибо речь ведь идет о чем-то в конечном счете принадлежащем телу, об органе, которому грозит опасность не большая, чем любому другому - ноге, руке, носу, или, скажем, уху.