Г. Брусянин

Вопрос о правомерности объяснения восприятия ладового наклонения в музыке (мажорного и минорного) акустическими закономерностями и свойствами слуха неоднократно поднимался в теоретическом музыкознании. Некоторые теоретики возражали против объяснения специфического восприятия мажора совпадением звуков мажорного трезвучия с обертоновым звукорядом. Особенно много споров возникало при акустическом обосновании минора.

В настоящей статье мы хотим показать, что выявление семантических возможностей ладовых систем, в частности минора как наиболее спорного, не может быть плодотворным, если при этом не учитываются (в качестве предпосылок) законы акустики и свойства слуховой системы человека.

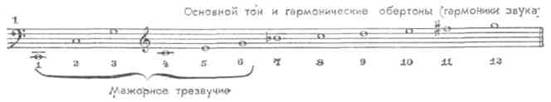

Как известно, уже в работах итальянского контрапунктиста Д. Царлино, а позднее – французского математика Даламбера было отмечено совпадение звуков мажорного трезвучия с обертонами его баса (до 6-й гармоники включительно)[1]:

По выражению Ж.-Ф. Рамо, мажорная гармония «дана в резонансе звучащего тела»[2].

Таким образом, мажорное трезвучие оказалось уже существующим в природе самого звука. Это послужило основанием для утверждения, что «мажорный аккорд наиболее натурален из всех аккордов»[3]. Правда, подобное совпадение с учетом более высоких гармоник (7-й, 9-й и т. д.) наблюдается также у некоторых сложных аккордов, в частности у септаккордов и нонаккордов, однако эти аккорды являются диссонирующими, так как между их септимой или ноной и сильным октавным обертоном баса (2-й гармоникой) образуется диссонирующий интервал секунды.

В отличие от мажорного трезвучия, звуки минорного трезвучия совпадают не со всеми консонирующими обертонами. Его терция вступает в противоречие с б. терцией – 5-й гармоникой баса, что, однако, не вызывает ощущения диссонантности благодаря относительно слабому звучанию этой гармоники и преобладанию консонирующих соотношений между звуками трезвучия и их важнейшими обертонами[4].

|

|

Несовпадение м. терции минорного трезвучия с 5-й гармоникой, не вызывая его диссонантности, «приводит к тому, что окраску минорного трезвучия мы воспринимаем применительно к окраске мажорного трезвучия, более естественной в акустическом отношении... Это понижение на полтона создает впечатление потемнения окраски звучания, которое и определяет круг выразительных возможностей минора»[5]. Кроме того, оно сообщает минору специфический оттенок печали, хотя в нем может быть написана и не печальная музыка (см., например, увертюру к опере Дж. Россини «Севильский цирюльник»). Однако в нем не может быть передана безмятежность и ликующая радость, свойственные мажору, хотя и в последнем может быть отражена печаль, но иного характера, чем в миноре. Минор часто использовался в суровой фронтовой музыке, а также в музыке героической. В балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» острая гармоническая фигурация минорного трезвучия передает мрачную, гнетущую атмосферу смертельной вражды Монтекки и Капулети.

Таким образом, обертоновая теория объясняет нам характер восприятия как мажорного, так и минорного трезвучия. Несмотря на это, некоторые теоретики не оставляли попыток найти для минорного трезвучия соответствующее «акустическое оправдание». По мнению Г. Римана, «Рамо пытался отыскать и для минорного аккорда такое же естественное основание и был даже на пути, который должен привести его к цели»[6]. Имеется в виду объяснение минорного трезвучия совпадением его звуков с унтертоновым звукорядом, зеркальным обертоновому. Однако уже современники Рамо, в частности Ж. Даламбер и Ж.-Ж. Руссо, указали на необоснованность такого объяснения, поскольку унтертоны в естественных условиях не образуются. Ни одна струна «не вызывает резонанса в более длинных струнах, а только в унисонной и более коротких»[7].

|

|

Мы не можем согласиться с утверждением одного из непримиримых противников «обертоновой теории» А. Оголевца о том, что если бы объяснение мажора звучанием обертонов было правильным, что не могло бы существовать иного пути для объяснения минора, нежели тот, который был взят с пленительной прямолинейностью мышления Риманом». Крах теории унтертонов, по мнению А. Оголевца, «явился показателем краха исходных позиций всех теорий, опирающихся на признание происхождения мажорного трезвучия из отбора наиболее слышимых обертонов»[8].

Нельзя признать логичным такой вывод, так как обертоновая теория опирается на реальные, неоспоримые явления, в то время как унтертоновая теория ссылается на явления, которые в обычных условиях не существуют. Таким образом аналогия А. Оголевца оказывается неправомерной и не может опровергнуть самого принципа акустического обоснования ладов.

Поскольку по степени консонантности минорное трезвучие, как мы уже говорили, не уступает мажорному, оно на равных с ним правах стало носителем тонической функции в тех стилях, в которых тоника является консонирующим созвучием. В то же время противоречие его м. терции с б. терцией обертонового звукоряда явилось, как мы уже говорили, источником его специфического выразительного свойства, способности отражать такие чувства в музыке, которые мажором не охватывались, хотя круг семантических возможностей как мажора, так и минора, достаточно широк. В некоторые эпохи, у некоторых народов, а также в произведениях определенных композиторов минор часто преобладает над мажором. Во всяком случае «акустическое превосходство» мажорного трезвучия над минорным не говорит о каком-либо его превосходстве с эстетической точки зрения.

|

|

Необходимо также упомянуть о роли разностных комбинационных тонов в восприятии минорного трезвучия. Разностный тон м. терции минорного трезвучия (с – es – g) – звук As, отстоящий от баса аккорда ниже на 2 октавы и б. терцию, превращает его в септаккорд. Хотя это не приводит к диссонантности звучания ввиду слабости разностного тона, лишенного обертонов, в минорный аккорд входит чуждый для него тон, придающий ему «нечто мрачное и неясное, необъяснимое для слушателя»[9]. По мнению Гельмгольца, это одна из причин «избегания минорных аккордов при заключении», которое мы встречаем в некоторых произведениях Баха, Генделя и Моцарта[10]. Нужно, однако, заметить, что разностные комбинационные тоны возникают только при определенных условиях, в результате так называемых «нелинейных искажений системы», и обычно относятся к дефектам звучания, искажающим гармонию и подлежащим устранению, поэтому их влияние

не столь универсально, как влияние обертонов. К тому же разностные тоны не возникают при мелодической форме интервалов.

Более важное значение для восприятия аккордов имеют субъ-ективные разностные тоны, возникающие в самой слуховой системе человека при громкости, превышающей 40 децибел. Благодаря их воздействию основной тон звука, даже если он фактически отсутствует в тембре звука, мы воспринимаем громче всех остальных частичных тонов (гармоник). Однако единичные субъективные тоны не настолько сильны, чтобы вызывать искажение звучания малой терции и минорного трезвучия.

У нас нет никаких оснований для отрицания важной роли акустических закономерностей и свойств слуха в восприятии музыкальных, интервалов и ладового наклонения. Нельзя поэтому согласиться с возражениями А. Адамяна против утверждения о том, что «семантика мажора и минора в конечном счете упирается в законы акустики». «Не абстрактные нормы и не абсолютные законы акустики, – говорит он, – а живая логика народного мелоса, законы ладового мышления – вот основа, на которой вырастает вся сложная система гармонического мышления»[11].

Однако никакое исследование народного мелоса и выведение законов ладового мышления не могут быть плодотворными, если при этом не учитываются (в качестве предпосылок) законы акустики и особенности слухового восприятия. Носителями мажора и минора как в монодийной, так и в многоголосной (гармонической) музыке, народной и профессиональной, являются все-таки б. или м. терции, б. и м. трезвучия, и без знания особенностей их восприятия в изолированном виде как в мелодической, так и в гармонической форме невозможно произвести элементарную дифференциацию ладов.

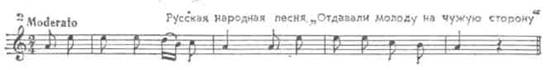

В монодии, в народных одноголосных песнях без сопровождения минорное наклонение выявляется при господстве в интонациях напева м. терции или звуков минорного трезвучия, как, например, в следующей песне:

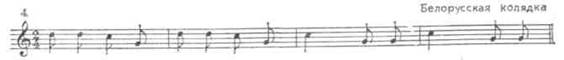

Однако даже при наличии в звукоряде песни м. терции минорное наклонение может не ощущаться, если этот интервал в интонации непосредственно не используется:

При отсутствии в звукоряде песни интервала терции ладовое наклонение, конечно, ощущаться не может. Такие песни по ладовому наклонению относятся к нейтральным:

Отсутствует ладовое наклонение в некоторых русских народных песнях и при наличии так называемых «нейтральных» терций. По свидетельству Ф. Рубцова, в некоторых жнивных песнях «уловить характер интонируемой терции окажется не под силу. Терция будет интонироваться как „нейтральная”, лежащая где-то между большой и малой»[12].

Некоторые теоретики считают, что мажорность и минорность в значительной степени зависит от преобладания в ладу высоких или низких вариантов ступеней (расположенных в б. и ув. или м. и ум. интервалах от тоники). По мнению X. Кушнарева, «эмоциональная окраска, сообщаемая ладом интонации, определяется в зависимости от качества интервалов, в которых тоника лада соотносится с вышележащими ступенями. При относительно высоком расположении этих ступеней интонация получает светлую „мажорную” окраску, при относительно низком – сгущенно-„минорную”»[13]. Антиподами из натуральных ладов являются —свет-лый лидийский («сверхмажор») и мрачный локрийский. Дорийский лад занимает нейтральное положение.

Сходной точки зрения придерживался и А. Оголевец, распространив указанные соображения и на альтерированные 7-ступенные лады. Он считал, что в музыкальных системах мажорность звука «определяется его направленностью по потенциальному тяготению вверх, а минорность – такой же направленностью вниз». В соответствии с пифагоровым принципом построения диатоники и хроматики, степень напряженности мажорных элементов в системе А. Оголевца зависит от количества восходящих квинтовых шагов от центра системы и обозначается коэффициентом α, а степень напряженности минорных элементов – от количества нисходящих квинтовых шагов и обозначается коэффициентом β. В соответствии с этим, все 7-ступенные лады как натуральные, так и альтерированные А. Оголевец классифицирует по степени мажорности и минорности в зависимости от преобладания элементов с указанными коэффициентами α и β, считая, что «степени напряженности элементов, мажорных и минорных, равноудаленных от центра системы, равны друг другу»[14].

Подобных взглядов придерживается также и Г. Вирановский. По его мнению, «мажорное и минорное наклонение можно определить по-новому: мажор – это преобладание высоких (лидийских) вариантов ступеней над низкими (локрийскими), минор – низких над высокими». Такая формулировка, утверждает он, «выдвигает новый объективный признак.., позволяющий уверенно определять наклонение в ладах мелодической основы, в которых терция и квинта тонического трезвучия не являются устойчивыми или опорными (оговорим, что решающим является преобладание тех или иных вариантов ступеней не столько в звукоряде, сколько в интонации)»[15].

В отношении мелодических ладов с этими утверждениями можно согласиться, в гармонической же музыке м. секста как обращение б. терции является носителем мажорности. В связи с этим мы предлагаем первичными признаками мажора и минора считать господствующие в интонациях мелодии или в гармонии б. или м. терции, б. или м. трезвучия и их обращения. Высокую или низкую вариантность ступеней, преобладание коэффициентов ладовой напряженности а или ß следует относить ко вторичным признакам мажора или минора. Они могут только усиливать или ослаблять ладовое наклонение, но не определять его. Нельзя поэтому считать дорийский лад, сочетающий «в равной пропорции признаки обоих наклонений», нейтральным, как это делает Г. Вирановский[16]. Это все же минорный лад, минорность которого ослаблена высокой VI ступенью и связанным с этим образованием мажорной субдоминанты.

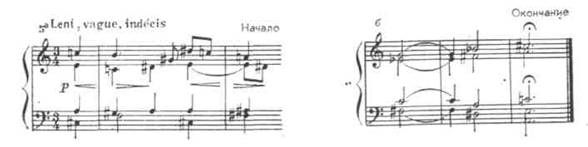

В заключение рассмотрим особую форму сложного мажоро-минора на примере Прелюдии Скрябина ор. 74 № 4.

По справедливому утверждению С. Павчинского, ладовое наклонение в этой прелюдии выявляется необычными средствами. «Основная ладовая характеристика – наличие в тонике обеих терций: несмотря на большую терцию в басу, малая терция в мелодии и создает общее минорное наклонение. Просветление в конце

достигается перемещением терцовых тонов: в заключительном аккорде – трезвучие с мажорной терцией в верхнем голосе»[17].

Если обычная минорность, как мы уже говорили, возникает благодаря противоречию м. терции с 5-й гармоникой баса, то здесь это противоречие возникает с более сильным обертоном – 4-й гармоникой (двойной октавой). Это приводит к более обостренному ощущению минора в мелодии и, кроме того, к значительной диссонантности звучания. В заключительном аккорде наблюдается обратная картина: при минорном терцовом тоне внизу (в среднем голосе) б. терция в мелодии способствует ощущению мажора. Однако в связи с тем, что терцовый тон (eis) вступает в противоречие с очень сильным октавным обертоном (2-й гармоникой) нижнего терцового тона (с), аккорд приобретает сильно диссонирующий характер.

Таким образом, и в этом примере особый выразительный характер гармонических находок Скрябина объясняется с учетом законов акустики и свойств слуховой системы человека.

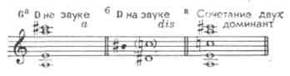

По утверждению С. Павчинского, «всевозможные теории скрябинских гармоний обычно исходят из исследования доминантообразной аккордики, что и предопределяет затушевывание вопроса о роли минора в последних опусах композитора»[18]. Подобный метод используется В. Дерновой, которая образование аккордов с мажорной и минорной терциями в произведениях Скрябина объясняет сочетанием двух доминант, расположенных в тритоновом отношении. По ее мнению, заключительный аккорд рассмотренной нами прелюдии Скрябина образовался путем сочетания доминантового трезвучия на звуке а (см. пример 6 а) с побочным тоном (his) предполагаемой доминанты на гипотетическом тоне Dis (см. 6 б и в)[19]:

Трудно согласиться с таким искусственным объяснением. Звук а в этой прелюдии ощущается как тоника, а не доминанта. К тому же «первая доминанта» (см. 6 а) лишена характерных для доминанты интервалов – тритона и септимы, а вторая «воображаемая доминанта» (см. 6 б) представлена только таким не обязательным для доминанты тоном, как секста.

В этой прелюдии несомненно преобладают плагальные обороты, а сам заключительный каданс по нисходящим терциям (VIв – Ivв – I) имеет ясно выраженный плагальный характер.

Опираясь на закономерности восприятия интервалов и аккордов в изолированном виде, выявленные с учетом законов акустики и свойств слуха, мы можем объяснить особенности восприятия любого ладового наклонения, мажорного или минорного, ув. или ум. (при господстве в интонациях мелодии соответствующих ув. или ум. интервалов, ув. или ум. трезвучия)[20].

Исключение составляют только некоторые ув. или ум. интервалы, энгармонически равные диатоническим, как, например, ув. секунда, которая в изолированном виде практически не отличается от м. терции, независимо от системы настройки. (В нетемперированном строе ув. секунда может быть и меньше, и больше натуральной м. терции.) Ув. секунда принадлежит к так называемым «ладовым интервалам», ее специфические свойства могут проявляться только в тех музыкальных системах, в которых она определенным образом сочетается с другими интервалами (м. секундами). В гармонии ув. секунда ничем не отличается от м. терции. Например, в арабском танце из «Щелкунчика» Чайковского разрешение ув. секунды в б. терцию воспринимается как просветление, как переход g-moll в одноименный G-dur:

На основании всего вышеизложенного мы можем утверждать, что особенности выразительных свойств мажора и минора находят вполне удовлетворительное объяснение: у мажора – благодаря совпадению звуков мажорного трезвучия с обертоновым звукорядом, у минора – благодаря несовпадению пониженного звука терции минорного трезвучия с одним из обертонов (5-й гармоникой) его баса. Таким образом, неизменные законы акустики и слухового восприятия оказываются пригодными для объяснения изменяющихся эстетических явлений.

[1] Основным тоном звука считается 1-я гармоника.

[2] Рамо Ж.-Ф. Трактат о гармонии. Париж, 1722.

[3] Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки/Пер. Н. Петухова. Спб., 1985, с. 828.

[4] Хотя у м. терции 4-я гармоника верхнего звука интервала не совпадает с 5-й гармоникой нижнего, у нее между 3-й гармоникой верхнего звука и 4-й нижнего образуется интервал целого тона, в то время как у б. терции между этими же гармониками образуется сильно диссонирующий интервал полутона, придающий б. терции своеобразную напряженность звучания, которую Э. Курт называл ее «внутренней энергией». Во всяком случае, мы можем считать степень консонантности б. и м. терции, а следовательно, мажорного и минорного трезвучия, практически одинаковой.

[5] Тюлин Ю. Учение о гармонии. М., 1966, с. 60.

[6] Риман Г. Катехизис истории музыки. Спб.: Изд. Юргенсона, 1896, ч. 1, с. 150.

[7] Руссо Ж.-Ж. Письмо о французской музыке. – Избр. соч. М.: ГИХЛ, 1961, т. 1, с. 265.

[8] Оголевец А. Проблема мажора и минора. – В кн.: Оголевец А. Специфика выразительных средств музыки. М., 1969, с. 255, 256.

[9] Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях..., с. 306.

[10] Там же, с. 307.

[11] Адамян А. Эстетика Рамо. – В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1968, вып. 2, с. 262.

[12] Рубцов Ф. Основы ладового строения русских народных песен. Л.: Музыка. 1964, с. 47.

[13] Кушнарев X. С. Вопросы истории и теории армянской монодийной музыки. Л., 1958, с. 416.

[14] Оголевец А. Проблема мажора и минора. Цит. изд., с. 238.

[15] Вирановский Г. О возможностях дальнейшего развития теории ладовых функций. – В кн.: Проблемы лада. М., 1972, с. 95.

[16] Там же, с. 96.

[17] Павчинский С. Произведения Скрябина позднего периода. М., 1969, с. 94.

[18] Там же, с. 93.

[19] Дернова В. Гармония Скрябина. Л., 1968, с. 99.

[20] Аналогично можно объяснить и отсутствие определенного ладового наклонения (нейтральность).