Содержание

Введение

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ

1.1. Общие вопросы развития профессиональных систем подвижной радиосвязи

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Рынок подвижной радиосвязи переживает во всем мире стремительное развитие. До 1995 года только в Европе рынок подвижной радиосвязи охватывал около 15 млн. абонентов с ежегодным оборотом более 8 млрд. долларов. Глобальной стратегией развития подвижной радиосвязи является разработка и внедрение единых международных стандартов и создание на их основе международных и глобальных сетей общего пользования.

В настоящее время доминирующее положение на рынке подвижной радиосвязи занимают:

- профессиональные (частные) системы подвижной радиосвязи <PMR, PAMR);

- системы персонального радиовызова (Paging Systems);

- системы сотовой подвижной радиосвязи (Cellular Radio Systems);

- системы беспроводных телефонов (Cordless Telephony).

Профессиональные системы подвижной радиосвязи создавались и развивались в России в интересах обеспечения служебной деятельности государственных структур, правоохранительных органов, промышленных групп и других организаций. В течение ряда лет в России были разработаны и использовались комплексы оборудования радиосвязи "Лен", "Колос", "Гранит", "Вилия " и другие. В последние годы развитие профессиональных систем подвижной радиосвязи было направлено на расширение их функциональных возможностей, видов услуг, улучшение качественных характеристик и конфиденциальности связи. Были разработаны комплексы оборудования аналоговой симплексной и дуплексной радиосвязи "Маяк", "Сапфир", "Сигнал", "Заря", "Роса". Были созданы первые цифровые и цифро-аналоговые радиостанции с автоматическим поиском свободного канала связи, цифровой маскировкой или шифрованием передаваемых сообщений "Альфа", "Риф" и другие. Общие тенденции развития отечественных профессиональных систем подвижной радиосвязи отвечали современному мировому уровню развития подвижной связи, однако они разрабатывались в соответствии со стандартами России и не были ориентированы на западные стандарты, где уже наметилась тенденция международной стандартизации и унификации оборудования профессиональной подвижной радиосвязи (PMR и PAMR). В результате большинство производителей подвижной радиосвязи PMR и PAMR обеспечивают совместимость оборудования при работе в составе систем связи, построенных на единых стандартах. Общий рынок систем и оборудования PMR и PAMR позволил разработать унифицированную элементную базу, массовый выпуск которой обеспечил ее высокую надежность и значительное снижение цен на эту продукцию. В результате ежегодный рост количества абонентов PMR и PAMR в западных странах составляет около 25%.

Начало внедрения систем персонального радиовызова (СПРВ) в нашей стране относится к 1980 г., когда в Москве в период летних Олимпийских игр была открыта СПРВ на основе оборудования фирмы Multi-Tone (Великобритания). Система работала на частотах около 43 МГц.

Второй этап развития СПРВ в России относится к осени 1993 года, когда практически одновременно начали работу компании "Вессо-Линк", "Радио-Пейдж" и "Информ-Эском". С 1994 года компания "Вессо-Линк", а чуть позже и другие, стали работать на русифицированных пейджерах. В настоящее время в Москве услугами СПРВ пользуются более 60 тыс. абонентов. Большинство операторов СПРВ в России эксплуатируют свои системы в диапазонах 138-174 МГц, за исключением компании Mobile Express, которая использует частоту 473 МГц.

Для передачи сообщений подавляющее большинство СПРВ использует международный код POCSAG. Отдельное направление развития СПРВ связано с использованием уплотнения сигналов УКВ-ЧМ радиовещательной станции, где используется код RDS. СПРВ этого типа не получили достаточно широкого распространения. В настоящее время в России рассматривается возможность построения СПРВ на основе общеевропейского стандарта ERMES диапазона частот 169 МГц. Внедрение этого стандарта в Европе осуществляется весьма интенсивно. В октябре 1995 года подписано первое международное соглашение о роуминге абонентов СПРВ ERMES между операторами Telecom РТТ (Швейцария) и TDR (Франция).

Отечественные стандарты и оборудование для организации СПРВ с большой зоной обслуживания отсутствуют. Однако, известен ряд разработок СПРВ в России, ориентированных на локальное или функционально ограниченное применение, например, "Луч-1С", "Малютка-ПРВ", "Фортуна" (УКВ-ЧМ) и другие.

Системы сотовой подвижной связи (ССПС) впервые были запущены в эксплуатацию в конце 70-х - начале 80-х годов в Скандинавских странах (NMT-450) и США (AMPS). Сотовый принцип топологии сети с повторным использованием частот во многом решил проблему дефицита частотного ресурса и в настоящее время является основным в создаваемых системах подвижной связи общего пользования. Стандартизация в области ССПС привела к тому, что на смену девяти отдельным аналоговым стандартам сотовой связи первого поколения пришли три цифровых стандарта второго поколения (GSM, D-AMPS, JDC), один из них - GSM признан "глобальным".

В настоящее время в России развиваются ССПС трех стандартов сотовой связи - NMT-450, GSM и AMPS, два из которых - NMT-450 и GSM, приняты в качестве федеральных. Стандарт AMPS и его цифровой вариант D-AMPS ориентированы на региональное использование.

Первая ССПС была открыта в Москве в 1991 году компанией "Московская сотовая связь" ("МСС") и использует оборудование аналогового стандарта NMT-450. Постоянно развивая состав услуг связи, "МСС" успешно функционирует на территории Москвы и Московской области и обеспечивает взаимодействие с операторами сетей NMT-450 в других регионах. С апреля 1995 года "МСС" ввела на своей сети сотовой связи код идентификации пользователя (SIS), что избавило ее от двойников и повысило популярность. В настоящее время абоненты "МСС" имеют возможность по заявке организовать роуминг с сетями NMT-450 в Санкт-Петербурге, а также Литве и Латвии. "МСС" ведет активную работу по созданию федеральной сети NMT-450. Количество абонентов сети "МСС" превышает 20 тысяч.

В июне 1994 года в Москве началась коммерческая эксплуатация ССПС компании "Би-Лайн", использующей аналоговый стандарт США AMPS (800 МГц). В настоящее время "Би-Лайн" также предоставляет услуги цифровой сотовой связи в стандарте "D-AMPS". ССПС "Би-Лайн" обслуживает более 20 тысяч абонентов на территории Москвы и области, а также обеспечивает административный роуминг абонентов с другими сетями этого стандарта.

С января 1996 года в Москве и области началась коммерческая эксплуатация сети цифровой сотовой связи стандарта GSM (900 МГц). Оператором сети GSM в Москве является компания "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). В первые дни коммерческой эксплуатации "МТС" впервые в России открыла автоматический роуминг абонентов своей сети с абонентами ССПС стандарта GSM в Германии, Швейцарии, Финляндии и Англии. Совместно с операторами сетей GSM в других регионах "МТС" организована работа по созданию федеральной сети GSM России и ее интеграции с глобальной сетью сотовой связи, охватывающей Европу, Азию, Австралию и африканские страны.

Системы беспроводных телефонов (СТ) составляют определенную конкуренцию развитию сотовых систем подвижной связи. Первоначально создаваемые СТ были ориентированы на резидентное использование, то есть - в условиях квартир и офисов. Позже они стали развиваться как системы общего пользования, обеспечивающие поддержку услуг общего доступа. Среди стандартов систем СТ общего пользования наиболее перспективным является общеевропейский стандарт DECT, близким аналогом этого стандарта в США является стандарт PACS и стандарт PHS - в Японии, ориентированные на использование диапазонов частот, отличных от европейских. Отечественное оборудование систем беспроводных телефонов общего пользования указанных стандартов не производится. Однако для организации беспроводной связи с фиксированными абонентами в России разработаны и выпускаются комплексы оборудования "радиоудлинителей", некоторые из них поддерживают связь и с подвижными абонентами ("Карт", "Тулица", "Сигнал-101", "Гроздь", "Лес-4С" и другие).

Общие тенденции развития подвижной связи, направленные на международную интеграцию, активно поддерживаются Минсвязи, ГКЭС, ГКРЧ и Главгоссвязьнадзором России.

В соответствии с "Основными положениями развития взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федерации" сети подвижной связи являются важнейшим компонентом инфраструктуры отрасли связи. ГКЭС России рассмотрены и одобрены "Концепция развития в России до 2010 года сетей сухопутной подвижной радиосвязи общего пользования" и "Концепция развития в России сетей радиовызова общего пользования". Разработана "Концепция использования в России транкинговых систем при организации коммерческих сетей связи".

В соответствии с технической политикой Минсвязи России перспективные сети подвижной связи будут создаваться на основе систем и средств соответствующих международных стандартов, прежде всего, принятых большинством стран европейского континента. При этом будут решаться вопросы по конверсии радиочастотного спектра и электромагнитной совместимости новых средств с действующими в России радиосистемами.

В этой связи представленный в данной книге материал по современным стандартам и системам подвижной радиосвязи будет полезен широкому кругу специалистов, операторов и потребителей услуг связи, интересующихся практическими вопросами создания систем подвижной радиосвязи и современными тенденциями развития этого важного и весьма перспективного вида телекоммуникаций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ

1.2. Общие вопросы развития профессиональных систем подвижной радиосвязи

Первые системы подвижной, радиосвязи создавались и развивались в интересах государственных организаций, коммерческих структур, скорой помощи, пожаHных бригад, полиции и служб безопасности. В принятой за рубежом классификации эти системы относятся к так называемым профессиональным системам подвижной радиосвязи - PMR (Professional Mobile Radio), иногда обозначение PMR понимают как частные системы подвижной радиосвязи - Private Mobile Radio. В отличие от сотовых систем существующие PMR не обеспечивают непрерывности связи при пересечении абонентами границ зон радиопокрытия, не имеют автоматического роуминга, не гарантируют абонентам других сетей одинаковый набор имеющихся услуг связи, включая вопросы оплаты [1.1-1.3].

Как правило, PMR имеют радиальную или радиально-зоновую структуру сети. PMR, обеспечивающие соединение подвижных абонентов с абонентами телефонных сетей общего пользования, называют PAMR (Public Access Mobile Radio). По данным СЕРТ - Европейской организации администраций почты и связи, количество абонентов PAMR в Европе составляет около 18% от общего количества абонентов PMR. Общее количество абонентов PMR в Европе увеличивается ежегодно на 5-8%. Большинство пользователей PMR имеют свои сети, которые им принадлежат и ими эксплуатируются.

PMR и PAMR могут использовать как симплексные, так и дуплексные каналы радиосвязи. Типовые структурные схемы рассматриваемых систем радиосвязи приведены на рис. 1.1-1.4.

Основными требованиями, предъявляемыми пользователями и операторами связи к PMR, являются:

- обеспечение связи в заданной зоне обслуживания;

- высокий уровень вероятности установления связи при условии отсутствия данных о местонахождении подвижных абонентов;

- возможность взаимодействия отдельных групп абонентов;

- безопасность в отношении подслушивания;

- защита от воздействия аддитивных и мультипликативных помех;

- высокий уровень разборчивости при приеме речевых сигналов;

- минимальная ширина полосы частот канала связи;

- низкие энергетические затраты подвижной станции;

- оперативность управления связью, в том числе - обеспечение управления на различных уровнях, возможность циркулярной связи, обеспечение связи через центры управления, возможность приоритетного установления каналов связи.

Высокий уровень вероятности установления связи, не зависящей от местоположения подвижного абонента, обеспечивается в настоящее время путем совершенствования способов вхождения в связь и создания необходимых условий для высокой обеспеченности связью во всем регионе действия сети за счет использования вынесенных приемо-передающих станций и различных радиоретрансляторов.

В современных сетях PMR взаимодействие групп абонентов с возможностью прослушивания радиопереговоров по принципу "каждый с каждым", осуществляется за счет варьирования зоны действия использования общего частотного диапазона, общих ключей шифрования или маскировки, а также выбором соответствующей мощности передатчиков.

Безопасность в отношении подслушивания обеспечивается в настоящее время путем шифрования или ключевой маскировки передаваемых сообщений. Рассматриваются вопросы включения в протоколы установления связи режимов аутентификации абонентов и идентификации абонентских станций, без прохождения этих процедур доступ в систему исключается.

Помехоустойчивость эксплуатируемых в настоящее время аналоговых PMR весьма низкая. Цифровые PMR используют методы помехоустойчивого кодирования и перемежения, пространственное и частотное разнесение, адаптацию радиотрактов к возникающим изменениям в канале связи.

Достаточно хорошая разборчивость передаваемых сигналов обеспечивается в действующих аналоговых сетях PMR за счет рационального выбора вида модуляции, способов построения модуляторов и демодуляторов, применения высококачественных акустических преобразователей, а также реализацией ряда других технических мер.

В цифровых PMR высокое качество передачи речевых сообщений, достаточное для профессиональной связи, обеспечивается при использовании адаптивных дельта-модуляторов при скорости аналого-цифрового преобразования 9,6 кбит/с. Современная элементная база позволяет реализовать в абонентских радиостанциях высококачественные по разборчивости алгоритмы речепреобразования CELP и VSELP при скорости преобразования речи до 4,8 кбит/с.

Требование минимизации используемой полосы частот и длительности передач в расчете на один канал связи в настоящее время выполняется только частично.

Важнейшей характеристикой системы подвижной радиосвязи является ее емкость, то есть максимальное количество обслуживаемых абонентов. Принципы организации системы связи и требуемые характеристики существенным образом определяют емкость сети. Принципиальным моментом является выбор способа использования выделенного частотного ресурса системы связи.

По способам использования частотного ресурса системы связи разделяются на следующие классы:

- системы связи с закрепленными за абонентами каналами связи;

- системы связи со свободным доступом абонентов к общему частотному ресурсу;

- системы связи с пространственно-разнесенным повторным использованием частот {сотовые системы связи).

PMR и PAMR относятся к первым двум классам систем подвижной связи.

В PMR довольно часто используется принцип фиксированного закрепления каналов связи за определенными абонентами. В этом случае максимальное количество обслуживаемых абонентов на одной частоте (канале) зависит от интенсивности связи {количества сеансов связи в единицу времени), продолжительности сеанса связи и допустимой вероятности блокировки канала связи.

Общая нагрузка на канал связи в Эрлангах определяется выражением:

А =------, Эрл

где п - количество сеансов связи в час;

Т - среднее время сеанса связи в секундах.

Если п = 100; Т = 10 с; то А = 0,28 Эрл.

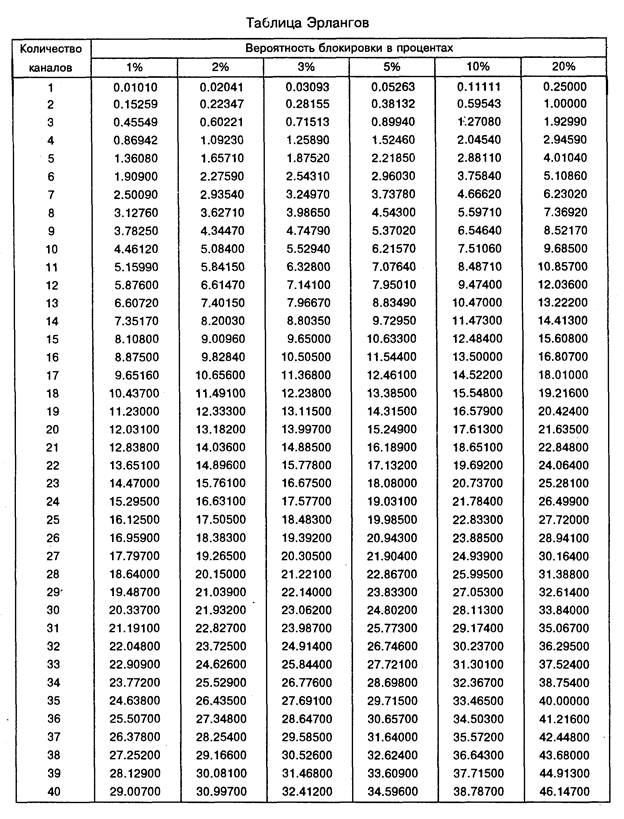

На рис. 1.5 показана зависимость вероятности блокировки каналов связи {В) от нагрузки (А) и количества каналов в системе связи {С) [1.2]. Часто для расчета допустимой нагрузки в Эрлангах для системы связи с каналами при заданной вероятности блокировки канала связи пользуются таблицей 1.1.

Из графиков рис. 1.5 и таблицы 1.1 следуют значительные преимущества систем со свободным доступом абонентов к каналам связи.

Однако при фиксированном закреплении каналов реализуется высокая оперативность установления связи. Современные PMR этого класса обеспечивают установление канала связи за время 100-250 мс.

Принцип свободного доступа абонентов к общему частотному ресурсу позволяет абонентской станции работать на любом канале связи в выделенной полосе частот. Этот принцип аналогичен принципу "общая шина", используемому в электронных вычислительных машинах.

Принцип свободного доступа абонентов к общему частотному ресурсу получил название "транкинг" (Trunking). В соответствии с "Концепцией использования в России транкинговых систем при организации коммерческих сетей связи" под термином "транкинг" понимается метод равного доступа абонентов к общему выделенному пучку каналов, при котором конкретный канал закрепляется для каждого сеанса связи индивидуально в зависимости от распределения нагрузки в системе. Используются несколько способов реализации принципа транкинговой связи, основанные на различном подходе к поиску свободного канала связи. В одном случае функция поиска свободного канала и вызывного сигнала возлагается на абонентскую станцию, которая осуществляет последовательный (сканирующий) поиск незанятого канала во всем выделенном диапазоне частот, за счет использования устройств автоматического поиска вызывного канала связи (АПВК). В другом случае анализ занятости каналов связи возлагается на подсистему управления PMR. При этом назначение свободного (вызывного) канала связи абонентской станции осуществляется по каналу управления.

В первом случае, когда абонентская станция осуществляет последовательный поиск свободного (вызывного) канала связи с использованием АПВК, на каждом канале осуществляется вся процедура вхождения в связь, включая попытку тактовой и цикловой синхронизации. Таким образом, время установления канала связи для этого случая многократно увеличивается относительно времени установления канала связи при фиксированном закреплении каналов за отдельными группами абонентов. По этой причине использование АПВК эффективно при небольшом (5-8) количестве каналов связи.

В целях обеспечения оперативности управления в современных PMR и PAMR анализ занятости каналов связи осуществляется системой управления связью на основе использования специального канала, через который обеспечивается полное управление функционированием сети, включая процедуры установления и прекращения связи. Важно, чтобы в сети связи имелась возможность оперативного переключения организационного канала на другую частоту при появлении помех.

Литература

1. Матвиенко И.П. Современные состояния и перспективы подвижной радиосистемы, М., 2002 г.