При определении разновидностей овса иногда возникают трудности в распознавании белой и желтой окраски зерен.

Первый метод. Обработка семян раствором соляной кислоты. Зерна овса заливают 10% раствором соляной кислоты. Через 10 минут зерна вынимают и просушивают. Через 5 часов желтые семена становятся интенсивно желтыми. Через 18 часов белые семена приобретают светло-коричневый цвет.

Второй метод. Освещение семян ультрафиолетовыми лучами. Освещенные ультрафиолетовыми лучами белые зерна овса дают светлое свечение – светло-серое, голубое. Желтые зерна овса дают темное свечение – темно-коричневое, серо-коричневое или фиолетово-коричневое.

19. Разновидности овса посевного – A. sativa

| Разновидность | Форма метелки | Пленчатость зерна | Окраска зерна | Наличие остей |

| Aurea | развесистая | пленчатое | желтое | нет |

| Aristata | развесистая | пленчатое | белое | есть |

| Mutica | развесистая | пленчатое | белое | нет |

| Krausei | развесистая | пленчатое | желтое | есть |

| Montana | развесистая | пленчатое | коричневое | есть |

| Obtusata | одногривая | пленчатое | белое | нет |

| Jnermis | развесистая | голое | белое | нет |

20. Характеристика сортов овса

| Сорт | Где выведен | Разновидность | Тип метелки | З е р н о | ||

| тип | масса 1000, г | пленчатость, % | ||||

| Скакун | ГНУ НИИСХ ЦРНЗ | mutica | полусжатая | толстоплодное или среднеплодное | 36-42 | 25-27 |

| Астор* | ГНУ Владимирский НИИСХ | mutica – aristata | полусжатая | толстоплодное | 35-40 | 24-30 |

| Улов* | ГНУ НИИСХ ЦРНЗ Ижевская ГСХА | mutica | полусжатая | среднеплодное | 30-38 | 22-26 |

| ДЭНС* | ГНУ Фаленская селекционная станция | mutica | полураскидистая | среднеплодное | 29-38 | 26-29 |

| Факир* | ГНУ Фаленская селекционная станция | aurea | полусжатая | среднеплодное | 26-33 | 26-30 |

| Спринт 2* | ГУ Красноуфимская селекционная станция | aurea | развесистая | толстоплодное | 37-43 | 26-30 |

| Валдин 765* | ГНУ ВНИИР | krausei | полусжатая | среднеплодное | 41-46 | 23-27 |

| Универсал 1* | ГУ Красноуфимская селекционная станция | mutica | раскидистая | среднеплодное | 36-38 | 26-30 |

| Урал* | ГУ Уральский НИИСХ | aurea | полусжатая | толстоплодное | 40-50 | 24-27 |

* - Районированные сорта в Пермском крае

Продолжение таблицы 20

Характеристика сортов овса

| Сорт | Скороспелость | Засухоустойчивость | У с т о й ч и в о с т ь | Районы возделывания (2005 г.) | ||

| к полеганию | к осыпанию | к болезням | ||||

| Скакун | среднеспелый | высокая | высокая | высокая | высокая к головне, средняя к ржавчине | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 регионы (59 обл. и республик) |

| Астор* | среднеспелый | средняя | высокая | высокая | высокая к головне, бактериальному ожогу, слабая к ржавчине | 2,3,4,6,7,8,9 регионы (46 обл. и республик) |

| Улов* | среднеранний | средняя | выше средней | высокая | высокая к головне и ржавчине, слабая к септориозу, бактериозу | 2,3,4,5,7,8, регионы (41 обл. и республика) |

| ДЭНС* | среднеранний | средняя | выше средней | высокая | слабая к головне, ржавчине, мучнистой росе, средняя к красно-бурой пятнистости | 3,4,6,7,8 регионы (34 обл. и республики) |

| Факир* | среднеспелый | средняя | выше средней | средняя | высокая к корончатой ржавчине, средняя к бактериальному ожогу | 2,3,4 регионы (23 обл. и республики) |

| Спринт 2* | среднеранний | средняя | выше средней | высокая | средняя к головне, слабая к ржавчине | 2,4,9 регионы (19 обл. и республик) |

| Валдин 765* | раннеспелый | высокая | высокая | высокая | высокая к головне, ржавчине, бактериальному ожогу | 4 и 6 регионы (17 обл. и республик) |

| Универсал 1 | среднепоздний | средняя | средняя | высокая | слабая к ржавчине, средняя к головне | 2,4 регионы (15 обл. и республик) |

| Урал* | среднепоздний | средняя | средняя | выше средней | средняя к головне, ржавчине, бактериальному ожогу | 4,12 регионы (13 обл. и республик) |

* - Районированные сорта в Пермском крае

Контрольные вопросы

1. Перечислить видовые признаки овса.

2. Дать сравнительную морфологическую и биологическую характеристику овса, овсюга и фатуоида.

3. Перечислить признаки разновидностей овса посевного.

4. Назвать сортовые признаки овса.

5. Дать сравнительную характеристику районированных сортов овса по морфологическим признакам.

6. Дать сравнительную характеристику районированных сортов по хозяйственно-биологическим признакам.

21. Технология возделывания яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес) на дерново-подзолистых почвах в Нечерноземной зоне

Урожайность 4 – 5 т/га

Предшественники: пропашные, зерновые, бобовые, многолетние травы.

Фон почвенного плодородия: мощность пахотного слоя почвы не менее 20-22 см, рН не ниже 5,5, содержание фосфора и калия не менее 15-20 мг на 100 г почвы

| Технологическая операция | Срок проведения | Качественные показатели | Примечания, комплекс машин |

| 1. Уборка предшественника | при достижении технологической спелости | без потерь | СКД-6, ЖВН-6;10 МТЗ-80+ВНК-11, МТЗ-80+ПФ-0,5 |

| 2. Внесение минеральных удобрений | под основную обработку | Р2О5 - 70-90 кг д.в., К2О – 120-150 кг д.в. | дозу удобрений рассчитывают балансовым методом на запланированный урожай |

| при посеве в рядки | Р2О5 не более 10-20 кг д.в. | ||

| азотные удобрения вносят в 1-2 приема | под пшеницу до 120 кг, под ячмень и овес по 60-90 кг д.в. на га | под предпосевную культивацию 70% дозы под пшеницу; 100% дозы под ячмень и овес, в подкормку в фазе колошения 25- 30% дозы под пшеницу (на качество) МТЗ-80+ПЗ-08, МТЗ-80+РУМ-5 | |

| 3. Лущение | вслед за уборкой стерневого предшественника | на 6-8 см или на 10-12 см (на полях засоренных многолетними сорняками | ЛДГ-10; 15 или БДТ-3 |

| Вспашка | через 2-3 недели после лущения стерни | на полную глубину пахотного слоя | Т-150+ПЛН-5-35 |

| Культивация с боронованием | не ранее чем за сутки до посева | на глубину до 10-12 см в два следа | МТЗ-80+КПС-4+ БЗТС-1.0 |

Продолжение таблицы 21

| рыхление, выравнивание, прикатывание | перед посевом (при подсеве трав) | вдоль предыдущей обработки | РВК-3, 6; РВК-5,4, ВИП-5,6 |

| 4. Протравливание семян | заблаговременно (за месяц) или перед посевом | премис 200, кс 0,15 – 0,25 кг/т семян с прилипателем Н2О – 2-8 л/т | ПС-10 |

| 5. Посев (рядовой или узкорядный) | ранний, в течение 3-5 дней с начала поспевания почвы | семена 1 класса, протравленные, сорта районированные | норма высева пшеницы – 6,0-8,0, ячменя – 5,0-5,5, овса 6,0-7,0 млн. всхожих семян на га., глубина заделки семян 3-5 см, ДТ-75+3СЗ-3,6 |

| 6. Уход за посевами: прикатывание | сразу после посева | давление 300-400 г/см2 | МТЗ-80+3ККШ-6 |

| боронование до всходов | через 5-6 дней после посева | на 2-3 см | поперек посева в один след, ДТ-75+БЗСС-1,0 |

| боронование по окрепшим всходам (овес, ячмень) | через 17-25 дней после посева | в один след | легкими или средними боронами БП-0,6А, БЗСС-1,0, ротационными мотыгами |

| обработка посевов против: сорняков | в фазе кущения | чистолан - экстра, кэ 0,7-0,9 кг/га Н2О – 300 л/га или другими разрешенными препаратами | МТЗ-80+ОПШ-15 |

| вредителей | в период вегетации | БИ 58 новый (40%) кэ, 0,7 – 1,2 кг/га Н2О – 300л/га или карбофос 50% к.э. – 0,5-1,2 л/га, или другими разрешенными препаратами | МТЗ-80+ОПШ-15 |

| болезней | в период вегетации | ТИЛТ, кэ (25%) 0,5 кг/га Н2О – 300 л/га или другими разрешенными препаратами | ОН-400, ОПШ-15 |

Продолжение таблицы 21

| 7. Уборка зерна | прямое комбайнирование в фазе полной спелости | при влажности зерна не более 22-23%, без потерь | ЖВН-6; 10; ЖРБ-4,2; СКД-6 высота среза 15 - 20 см, обороты барабана 900 – 1200 об/мин |

| 8. Уборка соломы | сразу после уборки зерна | МТЗ-80+ВНК-11, МТЗ-80+ПФ-0,5 |

Контрольные вопросы

1. Приемы ухода за яровой пшеницей

2. Обоснование нормы высева и срока посева яровой пшеницы в Предуралье.

3. Особенности системы удобрений пшеницы для получения зерна с высокими хлебопекарными качествами.

4. Сроки и способы уборки яровой пшеницы в Предуралье.

8. Кукуруза (Zea mays)

Строение кукурузы отличается как от зерновых культур первой, так и от зерновых культур второй группы, к которым относится.

Стебель кукурузы прямой, мощный, от 60 см до 5 м высотой, иногда кустится, выполнен внутри рыхлой паренхимой. На нижних надземных узлах стебля образуются воздушные корни (поддерживающие).

Листья кукурузы длинные, с широкой листовой пластинкой, сверху опушенные, с коротким прозрачным язычком. У различных форм кукурузы образуется на одном растении от 8 до 45 листьев.

Соцветий у кукурузы два: одно в виде метелки и располагается на верхушке главного стебля и всех боковых его разветвлений и состоит из мужских цветков; другое в виде початка, состоящего из женских цветков. Початки располагаются в пазухах листьев. Таким образом, кукуруза является растением раздельнополым, но однодомным.

Зерна располагаются на початке в несколько вертикальных рядов (4-30, 8-24), зародыш находящийся в основании зерна, обращен к верхушке початка. Окраска зерна может быть разная. Форма зерна зависит от сортовых особенностей и плотности расположения рядов.

22. Описание соцветий кукурузы

| Признаки | Соцветие | |

| мужское | женское | |

| Тип соцветия | метелка | початок |

| Число цветков в колоске | два | два |

| в т.ч. недоразвитых | - | один |

| Колосковые чешуи | широкие, заостренные | небольшие, мясистые |

| Цветковые чешуи | тонкие, пленчатые | небольшие, пленчатые |

| Особенности в строении | - | длинный столбик, рыльце выбрасывается за обертку |

По современной классификации вид кукурузы (Zea mays), известный только в культурном состоянии, по внешнему, внутреннему строению, химическому составу зерна и другим морфологическим и биологическим особенностям делится на 8 подвидов: зубовидная, кремнистая, крахмалистая, сахарная, крахмалисто-сахарная, лопающаяся, восковидная, пленчатая. Из них наибольшее значение имеют зубовидный, кремнистый, крахмалистый, сахарный и лопающийся подвиды.

Основные признаки подвидов кукурузы:

- пленчатость зерна (голые или одетые в чешуи);

- внешнее строение зерна (форма и характер поверхности);

- внутреннее строение зерна (расположение мучнистого и роговидного эндосперма).

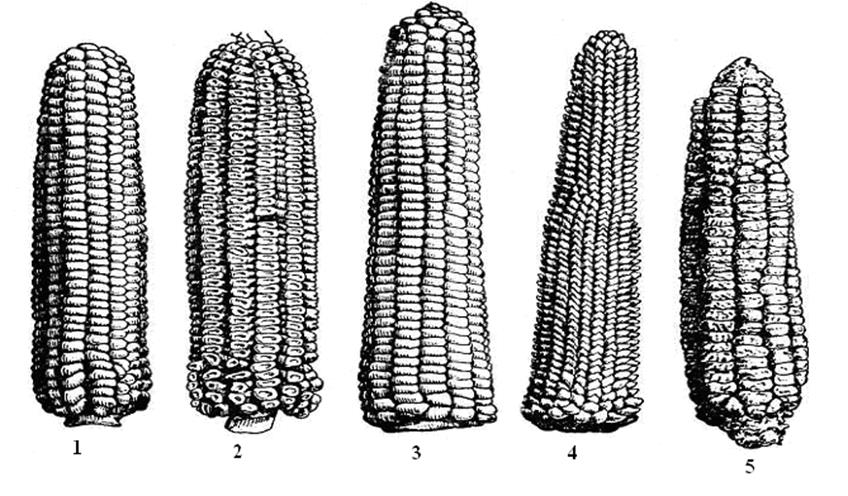

Наибольшее распространение имеют пять подвидов (рис. 6, табл. 23).

Рис. 6. Формы кукурузы: 1 – кремнистая; 2 зубовидная; 3 – крахмалистая; 4 – лопающаяся; 5 – сахарная

23. Отличительные признаки подвидов кукурузы

| Признаки | П о д в и д ы | ||||

| крахмалистая | кремнистая | зубовидная | сахарная | лопающаяся | |

| Латинское название | amylacea | indurata | indentata | saccharata | everta |

| Форма зерна | округлая или сдавленная с брюшной и спинной сторон | удлиненная | угловатая, сдавленная | округлая, иногда заостренная | |

| Верхушка зерна | округлая | округлая | с выемкой | морщи-нистая | округлая, иногда заостренная |

| Поверхность зерна | гладкая | гладкая | гладкая | морщи-нистая | гладкая |

| Роговидный эндосперм | отсутст-вует | по периферии | по бокам | все зерно | все зерно |

| Мучнистый эндосперм | все зерно | в центре зерна | в центре и на верхушке | отсутствует | отсутствует или есть только около зародыша |

| Рисунок продольного разреза зерна |

| ||||

| Использование | вино-куренная промышленность | зерно, мука, силос | силос, зерно, мука | консервная, пищевая промышленность | кондитерская промышленность |

В пределах каждого подвида различают разновидности кукурузы. Основными отличительными признаками их являются:

- окраска зерна;

- окраска стержня.

Существует огромное разнообразие гибридов и сортов кукурузы.

24. Описание районированных гибридов кукурузы

| Сорт, гибрид и его тип, год районирования | Подвид, тип гибрида | Окраска | Число листьев | Высота прикрепления нижнего початка | Масса 1000 зерен, г | Скороспелость | Отношение к влаге | Районы распространения (регионы и области) | |

| зерна | стержня | ||||||||

| Каскад 195 СВ* с 2002 г. трехлинейный гибрид | кремнисто-зубовидный | желтая | красная или белая | 260-290 | раннеспелый | средне-влаголюбив | 3,4,5,7 регионы (26 областей и республик) | ||

| Порумбень 170 АСВ* с 1997 г. простой гибрид, модифицированный, двухлинейный | кремнисто-зубовидный | ярко-желтая | белая | высоко | раннеспелый | средне-влаголюбив | 4,5,10 регионы (20 областей) |

* - Районированные сорта в Пермском крае

Контрольные вопросы

1. Какие подвиды кукурузы вы знаете?

2. Назовите основные признаки подвидов кукурузы.

3. Нарисуйте продольные разрезы подвидов кукурузы.

4. Расскажите о использовании различных подвидов кукурузы?

5. Назовите районированные сорта и гибриды в Пермском крае и дайте им хозяйственную характеристику.

Просо

Просо – однолетнее травянистое растение, относится с семейству мятликовые (Poaceae), злак второй группы.

Корневая система мочковатая. Зерно прорастает одним зародышевым корешком. Затем из узлов кущения образуются вторичные корни. Корни достигают глубины 1м, в ширину распространяются до 1-1,2 м. Основная масса корней размещается в слое 0-20 см, в глубокие слои проникает до 20%.

Стебель прямой, прочный, цилиндрический, опушен мягкими волосками, высотой 0,8 – 1 м. На одном растении формируется до 5 побегов и более.

Листья опушенные, они шире, чем у злаков первой группы.

Соцветие – метелка, различной длины (от 8 – 10 до 60 см) и плотности. Боковых веточек может быть от 10 до 40. На конце разветвления любого порядка находится один колосок. Колосковых чешуй три: две одинаковые по размерам, мягкие, многонервные, закрывают зерно; третья колосковая чешуя в два раза короче, представляет собой остаток второго редуцированного колоска. В развитом колоске два цветка, из них плодущий один – верхний. Цветковые чешуи твердые, гладкие, глянцевые, плотно охватывают зерновку, но не сросшиеся. Цветок обоеполый, самоопыляющийся. Неразвившийся второй (нижний) цветок колоска представлен небольшой белой или бесцветной пленочкой в основании нормального плодущего цветка (или зерна).

Зерно пленчатое, округлое или овальное, мелкое. Окраска зависит от окраски цветковых чешуй, может быть белая, кремовая, желтая, красная, серая, бронзовая и др. В метелке может быть до 600-1000 зерен и более. Масса 1000 зерен от 1,5-4 до 7-10 г. Пленчатость 12-22 % (чем крупнее зерно, тем ниже пленчатость).

Фазы роста и развития проса

У проса отмечают следующие фазы вегетации: всходы – через 7-10 дней после посева; кущение наступает на 15-20 день после всходов (надземная часть растений развивается медленно); выход в трубку – на 10-12 день после кущения (идет интенсивный рост надземной и подземной частей растения, дифференциация генеративных органов); выметывание – через 20-25 дней после кущения; цветение – на 2-6-й день после выметывания и продолжается в пределах метелки от 12-18 до 25 дней; созревание – начинается с верхней части метелки и продолжается 15-20 дней. Таким образом, период от выметывания метелки до хозяйственной спелости зерна составляет 35-45 дней.

Определение видов проса

В культуре встречается несколько видов проса, из которых в России возделываются два, отличающиеся между собой в основном строением соцветия.

Наиболее широко распространен вид обыкновенное просо – Panicum miliaceum.

Соцветие – типичная метелка, имеет довольно длинную главную ось и относительно длинные боковые ветви. Порядков ветвей в метелке 4-5 и более. Метелка может быть рыхлая и плотная.

Зерно крупное, масса 1000 шт. от 4 до 10 г.

Вид Panicum miliaceum используется в основном как крупяная культура. Обрушенное от чешуй, отшлифованное зерно используют в основном как крупу (называется пшено). Вегетативную массу можно применять на корм в виде зеленой массы и сена.

Другой вид проса называют головчатым (щетинистым), или итальянским – Setaria italica.

Соцветие – колосовидная метелка, имеет длинный главный стержень и сильно укороченные боковые разветвления, порядков ветвей 2-3. Вместо последнего порядка разветвлений – выступающие на поверхность тонкие щетинки.

Зерно мельче вида обыкновенного просо, масса 1000 шт. от 1,5 до 4 г.

Вид Setaria italica используется как продовольственная (крупяная) и кормовая культура.

Подвиды проса обыкновенного

Вид просо обыкновенное делится на пять подвидов: раскидистое, развесистое, сжатое (пониклое), полукомовое (овальное), комовое.

Определение подвидов по строению метелки: плотности, длине метелки (20 см и более – длинная, меньше 20 см – короткая), длине веточек первого порядка (длинные – 10 см и более, короткие - меньше 10 см), направлением главной оси (прямая или согнутая), отклонением ветвей от главной оси и наличием подушечек (утолщеный) в основании ветвей первого порядка.

Отличительные признаки подвидов обыкновенного проса представлены в таблице 25.

Установлена связь межу строением метелки проса обыкновенного и его биологическими особенностями. Растения с более длинной раскидистой рыхлой метелкой менее требовательны к теплу, более скороспелые, но менее засухоустойчивы. Наоборот, комовое просо (метелка короткая, плотная) более теплолюбивое, с продолжительным вегетационным периодом, более засухоустойчивое.

Разновидности проса обыкновенного

Каждый подвид проса обыкновенного делится на разновидности. Выделение разновидностей основано на двух признаках:

окраска метелки определяется по окраске колосковых чешуй – с антоцианом, без антоциана;

окраска зерна определяется по окраске цветковых чешуй (белая, желтая, красная, кремовая, серая, бронзовая, коричневая, черная). При определении разновидностей можно пользоваться таблицей 26.

25. Подвиды проса обыкновенного

| Признаки | П о д в и д ы | ||||

| раскидистое patentissimum | развесистое effusum | сжатое comtractum | овальное ovatum | комовое compactum | |

| Длина метелки | длинная | длинная | длинная | короткая | короткая |

| Плотность метелки | очень рыхлая | рыхлая | рыхлая | среднерыхлая | плотная |

| Ось метелки | прямая | прямая | изогнутая | прямая | прямая |

| Длина ветвей | длинные | длинные | длинные | короткие | короткие |

| Отклонение ветвей от главной оси | все ветви сильно отклонены | отклонены нижние ветви | все ветви прижаты | нижние ветви отклонены, верхние прижаты | все ветви прижаты |

| Наличие подушечек в основании ветвей | имеются у всех ветвей | имеются только у нижних ветвей | нет или слабо выражены | только на нижних ветках | нет |

26. Основные разновидности проса обыкновенного

| Разновидности | Подвид | Окраска метелки (колосковых чешуй) | Окраска зерна |

| Album (Альбум) | сжатое | без антоциана | белая |

| Vittellinum (Вителлинум) | раскидистое | без антоциана | кремовая, золотисто-желтая |

| Flavum (Флявум) | развесистое | без антоциана | кремовая, золотисто-желтая |

| Subflavum (Субфлявум) | развесистое | с антоцианом (фиолетовая) | кремовая, золотисто-желтая |

| Aureum (Ауреум) | сжатое | без антоциана | кремовая, золотисто-желтая |

| Sanquineum (Сангвинеум) | сжатое | без антоциана | красная |

| Coccineum (Кокцинеум) | развесистое | без антоциана | красная, светло-красная |

| Dacicum (Дацикум) | комовое | без антоциана | красная |

| Grizeum (Гризеум) | сжатое | без антоциана | серая |

| Brunneum (Бруннеум) | комовое | без антоциана | коричневая, черная |

| Subcoccineum (Субкокцинеум) | развесистое | с антоцианом (фиолетовая) | красная, светло-красная |

27. Характеристика важнейших сортов проса обыкновенного

| Сорт | Срок созревания | Разновидности | Характеристика разновидности | Масса 1000 зерен, г | Регионы возделывания (количество областей и республик) | ||

| подвид | окраска колосковых чешуй | окраска зерна (цветковых чешуй) | |||||

| Быстрое* | раннеспелый | Subcoccineum (Субкокцинеум) | развесистое | с антоцианом (фиолетовая) | красная | 5,4-7,2 | 2,3,4,5,6,9,11 (50 областей и республик) |

| Крупноскорое | раннеспелый | Subcoccineum (Субкокцинеум) | развесистое | с антоцианом (фиолетовая) | красная | 8,2-9,1 | 4,6,7,9,10,11 (40 областей и республик) |

| Саратовское 10 | среднеспелый | Sanquineum (Сангвинеум) | сжатое | без антоциана | красная | 8,5-9,1 | 5,7,8,9,10 (26 областей и республик) |

| Удалое* | раннеспелый | Subflavum (Субфлявум) | развесистое | с антоцианом (фиолетовая) | кремовая, золотисто-желтая | 6,4-7,3 | 4,11 (14 областей и республик) |

| Доброе* | среднеспелый | Subflavum (Субфлявум) | развесистое | с антоцианом (фиолетовая) | красная | 6,5-9,0 | (7 областей и республик) |

* - районированные сорта в Пермском крае

Сорта проса обыкновенного

В нашей стране сорта, включенные в Государственный реестр, относятся, в основном, к трем подвидам: раскидистому, развесистому и сжатому (пониклому).

В настоящее время в России возделывают 44 сорта проса, принадлежащих к разновидностям: ауреум, сангвиникум, флявум, кокцинеум и субкокцинеум. В Волго-Вятском регионе возделывают 5 сортов проса: Казанское 176, Камское, Омское кормовое, Орловский карлик, Удалое.

Удалое – сорт раннеспелый. Подвид развесистое просо. Разновидность субфлявум. Высота растений 116-117 см. Окраска зерна кремовая, золотисто-желтая. Масса 1000 зерен 6,4-7,3 г. Вкусовые качества крупы средние.

Сорт дает стабильные урожаи при любых погодных условиях. Максимальная урожайность зерна в условиях ГСУ Пермской области получена 22 ц/га. Сорт включен в Государственный реестр по Волго-Вятскому региону, В Пермской области рекомендован для возделывания на зеленую массу, сено.

Подвиды проса головчатого

Вид головчатого проса Setaria italica имеет два подвида.

Подвид чумиза (Setaria italicamaxima) используется как продовольственная (крупяная) культура и для кормовых целей. В России возделывается чумиза на Дальнем Востоке, в Центрально-Черноземных областях.

Подвид могар (Setaria italica mocharium) – более низкорослое растение, имеет короче период вегетации. Благодаря засухоустойчивости могар ценится как однолетнее кормовое растение засушливых районов страны.

Основные морфологические особенности подвидов даны в таблице 28.

В России возделывается 3 сорта чумизы и 9 сортов могара.

28. Отличительные признаки подвидов проса головчатого

| Признаки | Чумиза S. i.maxima | Могар S. i. mocharium |

| Высота растений, см | 100-200 | 50-150 |

| Энергия кущения | слабая, 1-3 стебля | сильная, 3-5 стеблей |

| Толщина стебля, мм | толстая, 5-15 | тонкая, 2-8 |

| Длина листа, см | 50-65 | 50-65 |

| Ширина листа, см | 2-4 | 1-3 |

| Место перехода влагалища в пластину листа | фиолетовое | зеленое |

| Длина метелки, см | длинная, 16-50 | короткая, 6-25 |

| Строение метелки | явно лопастное | цилиндрическое, неясно лопастное |

| Окраска зерна (цветковых чешуй) | кремово-белая, желтая | чаще оранжевая |

| Длина и ширина зерновки, мм | 2,0 х 1,7 | 2,1 х 1,5 |

| Масса 1000 зерен, г | 1,5-4,1 | 1,5-3,0 |

Сорго

Сорго (род Sorghum) – однолетние травянистое, очень засухоустойчивое растение из хлебных злаков второй группы.

Стебель прочный, выполненный, высотой от 0,5 до 3 м, хорошо кустится (на одном растении от 1-2 до 5 стеблей и более), способен ветвиться, может быть сухим и сочным с высоким содержанием сахаров.

Лист длинный, широкий, с язычком – без ушек, покрыт восковым налетом. На одном растении 10-25 листьев.

Соцветие – метелка длиной 15-60 см. На концах каждой веточки один развитый колосок, в нем один цветочек. Колосковые чешуи плотные, кожистые, широкие и выпуклые, обычно глянцевые (могут быть опушенными), различной окраски. От плотности охвата ими зерна зависит пленчатость зерна. Цветковые чешуи нежные, тонкие. У сорго преобладает перекрестное опыление (до 70 %).

Плод – зерновка, пленчатая или голая. Зерно округлое или яйцевидное. В одной метелке образуется 1600-3500 зерен. Масса 1000 зерен равна 24-35 г.

В нашей стране род сорго (Sorghum) представлен четырьмя видами.

Сорго ОБЫКНОВЕННОЕ (Sorghum) – возделывается для кормовых, технических и продовольственных целей.

ДЖУГАРА (Sorghum cernuum) – с изогнутой метелкой, зерно голое.

ГАОЛЯН (Sorghum chinense) – метелка имеет прямую главную ось.

СУДАНСКАЯ ТРАВА (Sorghum sudanense) – имеет зерно пленчатое. Возделывается как кормовое растение.

По форме метелок сорго подразделяется на три подвида:

развесистое – effusum

сжатое – contractum

комовое – compactum.

По хозяйственному использованию сорго подразделяется на 4 группы: зерновое, сахарное, веничное и травянистое.

Зерновое сорго – позднеспелое, низкорослое, слабокустящееся растение. Стебель высотой до 1 м, с сухой сердцевиной. Метелка комовая (прямая, изогнутая). Зерно голое, легко обрушивается, используется на продовольственные и кормовые цели.

В нашей стране возделывается в Краснодарском крае и Волгоградской области.

Сахарное сорго – растение более высокорослое, хорошо кустится. Стебель сочный, содержит до 15-24% сахаров. Метелка чаще сжатая. Зерно пленчатое или полупленчатое, трудно обрушивается.

Используется в основном как силосная культура и для получения сладкого сиропа. Возделывается в ЦЧО, Поволжье, на Северном Кавказе, в Хабаровском крае.

Веничное сорго. Стебель до 1,5-2 м, с сухой сердцевиной. Метелка развесистая, длинная (до 40-90 см), главная ось укороченная или отсутствует. Зерно пленчатое (на посев используется целыми колосками). С 1 га можно изготовить до 2-4 тыс. веников.

Возделывается в Ставропольском и Хабаровском краях, Ростовской и Воронежской областях.

Травянистое сорго (суданская трава). Высота растений 1,5-2 м. Стебель тонкий, сочный, хорошо кустится. В соке много сахаров. Метелка развесистая. Зерно пленчатое. Используется на зеленый корм, сено.

В стране в настоящее время (2005 год) возделывается 28 сортов и гибридов зернового сорго, 21 – сахарного сорго, 7 – веничного сорго, 10 – сорго-суданковых гибридов и 29 сортов суданской травы, из которых по Волго-Вятскому региону включены в Государственный реестр 7 сортов суданки: Многоотрастающая, Камышинская 51, Приалейская, Тугай и другие. Из сорго суданковых гибридов в регионе рекомендован только один – Интенсивный.

29. Характеристика сортов сорго

| Культура | Сорт | Группа по использованию | Срок созревания до укосной спелости | Использование |

| Сорго-суданковый гибрид | Интенсивный 1 | Травянистое | 58-74 дня | кормовое |

| Суданская трава | Тугай | Травянистое | 40-63 дня | кормовое |

Контрольные вопросы

1. Какое основное использование имеют подвиды проса обыкновенного и проса головчатого?

2. По строению метелки как отличить чумизу от могара?

3. К каким разновидностям относятся сорта проса, их отличие по внешним признакам?

4. По каким признакам отличаются листья проса и сорго?

5. У каких групп сорго по использованию стебель сухой?

6. Какие группы сорго возможно возделывать в Нечерноземье? На какие цели?

7. Районированные сорта сорго и к каким хозяйственным группам относятся? Их использование?

11. Рис (Oryza)

Из 23 видов наибольшее значение имеет O. sativa – рис посевной.

O. sativa подразделяется на два подвида: рис обыкновенный (O. s. communis); имеющий зерновку длиной более 4 мм и рис короткозерный (O. s. brevis) – с зерновкой до 4 мм.

Подвид обыкновенного риса делится на две ветви (табл. 30).

30. Ветви риса обыкновенного

| Признаки | Индийская ветвь | Китайско-японская ветвь |

| Отношение длины зерновки к ширине | 3-3,5: 1 | 1,4 – 1,9: 1 |

| Опушение цветковых чешуй | слабоопушенные | густоопушенные |

| Консистенция зерна | стекловидная | стекловидная или мучнистая |

Рис - однолетнее травянистое растение высотой от 80 до 120 см. Растение сильно кустится, ветвится редко. Общая кустистость может достигать 40, продуктивная - 3-5 стеблей. Корни риса образуют поверхностную (до 40 см) мочковатую корневую систему, отличающуюся слабой всасывающей способностью. Характерной анатомической особенностью корней риса является наличие в них аэренхимы-воздухоносной (вентиляционной) ткани. Через эту ткань происходит снабжение корней кислородом и выделение его в почву. Благодаря этому окисляются и используются для питания соединения железа, фосфора и других элементов. На стебле риса формируется от 10 до 20 листьев длиной 20-25 см, шириной 1,5-2 см, которые, наряду с зеленой, могут иметь розовую, красную или фиолетовую окраску. Метелка длиной 20-30 см, состоит из веточек первого и второго порядка. В соцветии насчитывается от 80 до 200 колосков. Колоски одноцветковые. Зерновка пленчатая (пленчатость 17-22%). Масса 1000 зерен от 27 до 38 г. Рис самоопылитель.

31. Основные разновидности риса обыкновенного

| Разновидность | Ветвь | Остистость | Окраска | Сорта | ||

| остей | цветковых чешуй | зерна | ||||

| Italica (италика) | японская | безостая | - | соломенно-желтая | белая | Аметист, Дружный, Кулон, Лиман, Спальчик, Янтарь |

| Zeravshanica (зеравшаника) | японская | безостая | - | ребра соломенно-желтые, грани буро-желтые | белая | Кубань 3, Курчанка, Лидер |

| Subvulgaris (субвульгарис) | японская | остистая, безостая | соломенно-желтая | соломенно-желтая | белая | Айсберг |

| Nigro-apiculata (нигро-апикулята) | японская | безостая | соломенно-желтая | соломенно-желтая, верхушки темно-фиолетовые | белая | Златый |

| Gilanica (гиланика) | индийская | безостая | соломенно-желтая | соломенно-желтая | белая | Славянец, Ханкайский 429, Ханкайский 52 |

Контрольные вопросы

1. Систематика вида Oryza sativa.

2. Назовите признаки разновидностей риса посевного обыкновенного.

12. Гречиха (Fagopyrum)

Обыкновенная гречиха – однолетнее травянистое растение с полым серебристым стеблем высотой 0,5-2,5 м. В разреженных посевах растения сильно ветвятся. Корневая система стержневая, развита слабо, проникает в почву на глубину до 1 м. Корни гречихи выделяют органические кислоты, что способствует усвоению элементов питания из труднорастворимых веществ. Листья в основании и средней части стебля черешковые сердцевидные-треугольные, на верхушке стебля они переходят в сидячие, стреловидные. Гречиха развивает значительную листовую поверхность, но листообеспеченность одного цветка (0,5-0,6 см2) у нее ниже, чем у зерновых в 1,5-2 раза, т.к. на хорошо развитых растениях формируется от 500 до 1500 цветков. Цветки гречихи обоеполые, собраны в соцветие щитковидная кисть, с сильным запахом, привлекающим насекомых опылителей. Для гречихи характерен диморфизм цветков, заключающийся в том, что на одних растениях в посеве формируются цветки с коротким пестиком и длинны