К параметрам тушения пожара относятся:

- площадь тушения S т, м 2;

- требуемая I три фактическая интенсивностьподачи огнетушащих веществ

I ф, л/с. м2;

-

| q |

| q |

| уд |

| уд |

- требуемый

тр и фактический

ф удельный расход огнетушащих веществ,

- число направлений ввода приборов тушения, шт;

- скорость тушения площади пожара V т, м2/мин; продолжительность

ликвидации горения,

Dtт, мин.

Для прекращения распространения огня по фронту пожара следует подавать огнетушащие вещества с определенной интенсивностью I. При этом должно выполняться неравенство

I ф >I т; (2.1)

| ф |

I ф =; (2.2)

S т

Для реализации условия (2.1) необходимо, чтобы фактический расход огнетушащих веществ из введённых для ликвидации горения стволов превышал расчётное (требуемое на тушение) значение расхода, т.е.

Q ф> Q тр; (2.3)

Фактический расход определяется по формуле

| m |

i =1

где: ni - число i -х стволов; q ств i

- расход с i-го ствола (характеристики

приведены в Приложении 5); m - число типов стволов.

Требуемый расход равен произведению площади тушения на требуемую интенсивность:

Q тр = S т × I тр

(2.5)

Для достижения условий локализации также необходимо, чтобы число позиций ствольщиков соответствовало требуемому, т.е., расстояние между ними должно быть расчётным.

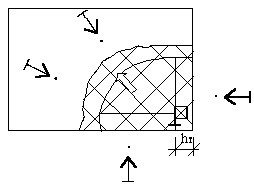

Площадь тушения - это часть площади (или вся площадь) пожара в направлении распространения огня, на которую реально может быть подано огнетушащее вещество. В общем случае площадь тушения (рис.2.1) можно определить по формуле

S т=Фп× h т; (2.6)

где: Фп - линейный параметр пожара, со стороны которого возможна подача огнетушащего вещества (фронт), м; h т - глубина тушения стволов (для ручных h т = 5 м; для лафетных h т = 10 м; для мониторов и водяных пушек h т = 15 м).

При определении S т для круговой формы развития пожара (рис. 2.2) необходимо учитывать изменение длины окружности от внешней границы пожара к очагу горения. Поэтому для круговой формы

= k × p × L 2- k × p × (L - h)2, или S

= k × Р × h - k × p × h 2; (2.7)

S т п п т

т п т т

где: k - коэффициент, учитывающий угол в направлении развития пожара. Если подача огнетушащих веществ осуществляется по всему периметру пожара (рис.2.3), то площадь тушения определяется по формуле

S т =

S п - p × (L

- h т

)2; (2.8)

| п |

Если для тушения пожара используются ручные и лафетные стволы, то для определения площади тушения необходимо разбить фронт (или периметр) пожара на участки, на которых работают ручные или лафетные стволы. При этом необходимо учитывать фактический периметр тушения стволом

| P =; (2.9) |

ф т

I н× h т

Площадь тушения будет определяться как сумма площадей тушения для участков, на которых, соответственно, работают ручные и лафетные стволы

S т = S т.р + S т. л; (2.10)

где: S т.р и S т.л - площади тушения для ручных и лафетных стволов, определяются в зависимости от формы площади пожара, направлений его развития и введения стволов по формулам (2.4), (2.5), (2.6), (2.8).

Для ликвидации горения на участке площади пожара

D S п

при соблюдении

условия (2.1) необходимо подать определённое количество огнетушащего

вещества

D W отв. Необходимое для прекращения горения количество

огнетушащего вещества, подаваемое на единицу площади пожара, называется удельным расходом

q =D W отв; (2.11)

уд D

S п

Умножим числитель и знаменатель в формуле (2.11) на время прекращения

горения Dt

| = |

q уд; (2.12)

D S п×D t

С учётом того, что

I = D W о т в

D S п× D t

, формулу (2.11) можно представить в виде

q уд = I ×D t; (2.13)

Фактический удельный расход показывает, сколько огнетушащего вещества было подано за все время ликвидации горения на единицу площади пожара:

ф W о т в

q уд=; (2.14)

| S |

п

| п |

- площадь пожара на момент локализации, м2;

W отв

-количество

огнетушащего вещества, поданное для ликвидации горения;

| n |

i =1

где: t р i - время работы i -го ствола; n - число стволов.

Динамика уменьшения площади пожара с момента его локализации до ликвидации характеризуется скоростью тушения пожара

V т =

S - S

или V т =

D S п

; (2.16)

п 2 п1

| - |

2 1

где: S п1 - площадь пожара на момент времени t1

Dt

; S п2 - площадь пожара на

момент времени t2

; D S п

- уменьшение площади пожара за время

Dt.

Если числитель и знаменатель в формуле (2.16) умножить на необходимую для прекращения горения интенсивность подачи огнетушащих веществ, то формула определения скорости тушения примет вид:

V т = D S п× I н; (2.17)

D t × I н

| т |

q уд

Продолжительность ликвидации горения - это временной промежуток от момента введения первого ствола на тушение до полного прекращения горения. Продолжительность ликвидации горения складывается из двух характерных временных интервалов - продолжительности локализации пожара (Dtлок) и продолжительности ликвидации пожара (Dtлик).

Продолжительность локализации пожара - временной промежуток от

момента введения первого ствола до наступления момента локализации пожара.

Продолжительность ликвидации пожара - временной промежуток от локализации пожара до момента полного прекращения горения.

Если задаться условием, при котором скорость тушения пожара - величина неизменная (V т = const), то время ликвидации пожара можно будет определить по формуле

D t лик =

лок п

| S |

| п |

; (2.19)

или

| . . . |

D t лик =

S лок× q Q н

уд; (2.20)

| . . |

| . . |

a a

| hT |

Рис. 2.1. Схема определения площади тушения при прямоугольной форме развития пожара: а) с одного направления; б) с двух направлений.

L

hT

b hT

а б

Рис.2.2. Схема площади тушения пожара: а) при круговой форме его развития,

б) при смешанной форме (круговая и прямоугольная).

б) при смешанной форме (круговая и прямоугольная).

а б

г

г

в

д

Рис. 2.3. Схема площади тушения пожара при подаче огнетушащих веществ по направлениям: а)n = 4; б)n = 3; в) n = 2; г) n = 2; д)n = 1.