Рис. 36, 4—6,12; 43, 11, 13. В эту группу объединено 10 браслетов, отлитых из оловянисто-свинцовых сплавов в двусторонних литейных формах. Они полые внутри, внешне подражают браслетам витым или в виде стержня с обмоткой. Появляются они в первой половине XIII в. и встречаются в виде единичных экземпляров вплоть до начала XV в. (Тихв14-23-15/14-23-1399; 12-21-1397; 10/9-14-1204; 9/8-3-1721; 8-3-1757; 6-9-1546;

4-9-321). Интересны два фрагмента литых полых браслетов, которые подражают витым со сканой перевитью. Они имеют концы в виде звериных головок. Один из них найден на Неревском раскопе (13/12-15-1834), другой — на Людогощинском (Люд9-11), но оба стратиграфически датируются концом XIII в. Все полые браслеты изготовлены городскими ремесленниками, в курганах они не найдены.

УЗКОМАССИВНЫЕ БРАСЛЕТЫ

Рис. 35, 3—5; 37, 3, 19, 20; 38,1—4, 12:^2, 1; 43, 17. К узкомассивным относятся браслеты, имеющие в сечении форму сегмента, овала, треугольника или вытянутого шестиугольника. Все они изготовлены способом литья в жесткой форме с последующей холодной проковкой. Браслеты имеют несомкнутые, слегка скругленные концы. Орнамент на них нанесен чеканкой. В Новгороде браслеты этого типа найдены в основном в слоях Х—начала XII в. Так, к Х в. относится браслет, орнаментированный рядом параллельных линий, перемежающихся косыми крестами (27-29-1067). В слоях XI в. найдено шесть браслетов (24-31-762; Мих24-37-49; 23-28-294;

23-25-882; 22-24-866; 21-23-1975). Орнамент их состоит из геометрического плетеного узора, ромбов, крестов, треугольников, косой насечки. К XII в. относятся три браслета (20-20-2009; 20/19-22-411; 18-20-1640). Первый орнаментирован рядами параллельных линий, перемежающихся змеевидным узором. Он может быть отнесен к типу ладьевидных браслетов, форма и орнамент которых заимствованы из Скандинавии. К кругу древностей Балтийского региона относятся и другие узкомассивные браслеты, получившие широкое распространение в XI—XII вв. в юго-восточной Прибалтике, Финляндии, северо-западных районах Новгородской земли, но известные и в Ростово-Суздальской земле 28. Все новгородские браслеты этого типа изготовлены из сплавов групп IV и V, близких по рецептуре сплавам, которые употребляли ювелиры всего Балтийского региона в Х— XI вв. Один массивный литой браслет найден в Новгороде в слое первой половины XIII в. (15-20-1220). Он орнаментирован выпуклыми тройными поперечными поясками, между которыми расположены параллельные линии зигзагообразного узора.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ БРАСЛЕТЫ

Пластинчатые браслеты имеют в сечении форму вытянутого прямоугольника. Ширина их 1—2 см. Изготовлены они обычно из тонкой кованой пластины. По оформлению концов выделяется несколько типов.

Рис. 37, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12,15; 38, 7, 8, 10,14-16:39,1-17; 40, 1—8, 16—18; 41,Д—3, 5; 42, 4. Тупоконечные браслеты29. Они наиболее распространены. Концы их закруглены, но иногда имеют и прямой срез, всегда сужены. Самыми древними являются гладкий неорнаментированный браслет, найденный в слоях 70—80-х годов Х в. (27-28-1815) и браслет с узором в виде косых крестов (26-30-166). В напластованиях XI в. найдено семь браслетов (25-27-1520; 24-26-1477; 24/23-26-1044; 23-26-275;

Ил25-27-103; 21-22-886; Мих20-31-49). В слоях XII в. найдено 15 браслетов, причем большая их часть относится к концу XII и рубежу XII— XIII вв. (Ил24-81; 19-23-1261; 18-1169; 17-23-раскоп XV—XVI, участок Ж;

17-22-40; 17/16-17-1090; 16-22-2145; 16-22-2108; 16-19-1630; 16-22-2136;

16-12-660; 16-21-1172; Мих17-27-10; Ил16-21-135; Люд16-10-6). В напластованиях XIII в. найдено 22 браслета (15-14-1087; 15-17-881; 15-20-1206;

15/14-21-1121А; 14-15-1984; 14-15-1943; 14-13-984; 14-13-588; 14-22-775;

14-17-1834; 14-13-588; 14/13-20-1131; 14-16-1601; 14/13-16-910; 13-17-1012;

Рис. j7. Браслеты пластинчатые тупоконечные (1, 4, б, 7. 9—13, 15), овальноконет-ные (8, 5, 8), с выпукло-вогнутым валиком посредине (13) и с крючком на конце (17)» а также массивные (3, 14, 16, 18—20)

2—17-22-40 S — 14-21-760 3—27-29-1067, 4—13-17-1012 5—16/15-21-257, 6—15-17-881;

7 — 13-11-671 S — 13-11 489 9 — 10-16-62, 10 — 9/8-14-1269, 11 — Tp4-98, IS — 14-13-588, 13 — Тихв13-40 14 — 12-18-233 IS — 17/16-17-1090, 16 — 14-16-890, 17 — 9-11-960, IS — 12-13-раскСП VXX 19 — 20-20-2009 SO — 23-28-294

Рис. 38. Орнаменты на браслетах Х—Х1 вв.

1 — 24-31-762, г — 23-28-294 3 — 23-25-882 4 — 20-20-2009, 5 — 23-28-123, 6 — 24-28-21, 7 — 23-26-275 8 — ИЛ25-27-103, 9—18-1169, 10 — 26-30-166, 11 — 22/21-20-1670, IS — Мих24-37-49, IS — Мих22-34-33, 14 — 25-27-1520 IS — 24-26-1477, 16 — 24/23-26-1044

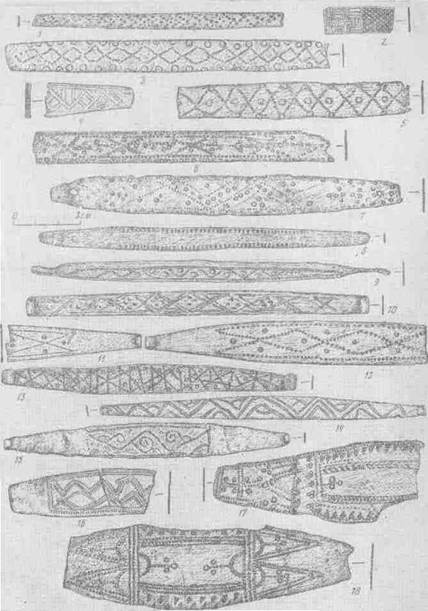

Рис. 39. Орнаменты на пластинчатых браслетах XII—XIII вв.

I _ 15-17-881, S — 14-15-1943, S — 10-15-62, 4 — 15/14-21-1121A, •S — 16-22-2136, 6 — 16-22-2145, 7 — 13-14-1800, S — 13-16-1827, 9 — 16-1169, 10 — 17-22-40, 11 — 15-20-1206, 12 — ИЛ16-21-135-13 — 13-11-761,' 14, — 13-19-2136, IS — 13-17-1012, 16 — 14-13-984, 17 — 9-12-1006

Рис. 40. Орнаменты на пластинчатых браслетах ХП—ХIV вв.

1 — 16-21-1172 2 — 17-23 раскоп XV—XVI 3—1218-1224 4— 14-22-775 5 — Мих17-27-10, 6 — Люд16-10-6 7 — 10-17-1352 8 — 14/13-1131, 9 — Люд19-15-36 10 — 15-20-1237, 11 — 16/15-21-199, IS — Ил16-21-43, IS — 15/14-22-1461, 14—13-20-1326, I5 — 14/13-21-1323, 16 — 14-17-1834 17 — 16/15-21-2191, IS — Ил16-21-328

Рис. 41. Орнаменты на пластинчатых браслетах XIII—XIV вв.

1 — 9/8-14-1269; S — 9-11-963; S — 10/9-10-1899; i — 11-15-1508; S — 8-16-123; 6 — 9-8-526; 7 ИЛ21-308; «—10/9-12-900; 9—9-11-963; 20—7/6-12-89; 11 — 9/8-3-1731; 12 — 7-12-278; IS беа паспорта

Рис. 42. Орнаменты на браслетах XII— ХШ вв.

1 — 15-20-1220; S — 19/18-21-1623; S — 11-16-158; 4 — 13/12-18-1209; 5 — 14-12-7.02; 6 — 19-23-307;

7 — 15-16-1990; 8 — 19/18-28-1336; 9 — Люд15-56; 10 — 16/15-16-1072; 11 — 12-7-1737; 12 — 14/13-15-1876; 13 — 14-20-1136; 14 — 16/15-21-257; IS — 1.5-19-1519; 16 — 17-18-972; 17 — 14-18-297;

IS — Ил20-25-131; 19 — 13-17-1513; 20 — 22-31-1432; 21 — 18/17-20-1640; 22 — Ил18-22-253; 23 — 15/14-17-859

13-16-1827; 13-11-671; 13-19-2136; 13-14-1800; 13/12-18-1209; 12-18-1224;

12/11-17). XIV в. могут быть датированы 10 браслетов (11/10-15-1053;

10-17-1352; 10-15-62; 10/9-12-1017; 10/9-10-1899; 9-12-1006; 9/8-14-1269;

8-16-123; 7-13-1355; Тр4-98).

Таким образом, тупоконечные браслеты были распространены в Новгороде на протяжении четырех столетий. Форма их мало изменялась. Это вообще наиболее распространенная форма браслетов у многих народов в разные времена. Можно отметить лишь ту особенность новгородских тупоконечных браслетов, что они имеют слабо суживающиеся концы, т. е. их ширина на всем протяжении почти не меняется. Это характерно и для деревенских пластинчатых браслетов северо-западных областей Новгородской земли. В Новгороде лишь два браслета (Ил16/15-21-2191 и Ил16-21-328), датирующихся концом XII—30-ми годами XIII в., выделяются своим обликом. Ширина их средней части 3,5—4 см, концы резко суживаются. Аналогичные браслеты известны и по новгородским курганным материалам. Их А. А. Спицын датирует XIII в.30

Спектрографическое исследование пластинчатых браслетов этого типа показало, что в Х—XI вв. все они изготавливались из латуни и многокомпонентного сплава с преобладанием цинка (группа V). В XII в. многокомпонентный сплав по-прежнему имел широкое распространение, но появились многочисленные изделия из оловянистой бронзы. В XIII в. все браслеты делались из свинцово-оловянистой и оловянистой бронзы. В XIV в. вновь возросла доля сплавов меди с цинком.

Пластинчатые тупоконечные браслеты в разные периоды орнаментировались по-разному. Но поскольку орнаментация менялась на разных типах пластинчатых браслетов с одинаковой закономерностью, то о характере этих изменений будет сказано в конце описания всех типов пластинчатых браслетов.

Рис. 38, S, 11. Ширококоненные массивные литые браслеты. Представлены двумя вариантами. У браслетов первого варианта концы постепенно расширяются и срезаны прямо. Сами браслеты плоско-выпуклые, ширина их 2,5—3,5 см. Найдено два браслета: один (23-28-123) — в слое 50—70-х годов XI в.; другой (18/17-17-1674) — в слое 60—90-х годов XII в. Для их орнаментации характерны сложная геометрическая плетенка, горизонтальные линии и вертикальные линии у концов. Орнамент наносили пунсоном, рабочая часть которого имела форму трехгранной пирамидки 31. Аналогичные браслеты получили широкое распространение в памятниках Х—XII вв. Балтийского региона. Они хорошо известны среди находок Скандинавии и Финляндии, Эстонии и Латвии, в курганах Прила-дожья, Ижорского плато и Суздальского ополья 32.

Второй вариант представлен в новгородской коллекции всего одним браслетом (22/21-20-1670). Ширина 2,7 см. Плоскость его поделена на две части горизонтальной чертой. Орнамент состоит из линий треугольного штампа, конец украшен вертикальными полосами. Датируется браслет рубежом XI—XII вв. Подобные браслеты также известны среди древностей XI—первой половины XII в. Эстонии, Приладожья, северо-западных областей Новгородской земли, владимирских курганов 33.

Рис. 43, 7. Завязанные браслеты. Найдены в Новгороде лишь дважды. Узкопластинчатый (ширина 0,4 см) бронзовый браслет с завязанными

Рис. 43. Браслеты

1 - 16-18 862, г - 16-23-раскоп I, г - К24-48; 4 - 14-16-1041, 5 - 8/7-6-2013,0 - ярус 14^Козм^. демьянской улицы, 7 - 18-24-1858, <, 9. 12, IS. 16 - без паспорта собрание Новгородскогомузея, 10 - Тихв22-27 11 - 13/12-15-1834, IS - 15/14-23-1399, 14 - 16-22-2119, 17 - 21-23 1975

на две стороны концами обнаружен в слое 70-х годов Х в. (27-31-240). Он изготовлен из кованой неорнаментированной пластины, имеющей одинаковую ширину на всем протяжении. Другой браслет (18-24-1858) имеет более широкую (1 см) среднюю часть и суживающиеся концы, завязанные на две стороны. Средняя часть орнаментирована зигзагообразным и точечным узором. Найден браслет в слое 60—70-х годов XII в. Узкие завязанные браслеты известны среди находок из курганов южного Прила-дожья, Смоленской и Московской областей, а также на Готланде, где они датируются Х в.34

Рис. 42, 23. Узкопластинчатые браслеты, с несомкнутыми концами. Изготовлены из кованых тонких пластин шириной 0,4—0,5 см, имеют одинаковую ширину на всем своем протяжении, концы их прямо срезаны или закруглены, поверхность обычно гладкая, неорнаментированная. Исключение составляет браслет, украшенный двумя рядами линий треугольного штампа (15/14-17-859).- Узкопластинчатые браслеты были распространены с начала XI в. до 30-х годов XIII в. Всего их найдено 11 (25-29-1163А; 25/24-29-2171; 22-25-1267; 20-28-728; 19-18-526; 19-23-307;

18/17-18-1764; 17-19-1037; 15/14-13-985; 15/14-19-313; 15/14-17-859). Встречены они и в курганах Новгородской земли. А. А. Спицын датирует их XIII-XIV вв.35

Рис. 42, 19—22. Звериноголовые браслеты. Они имеют концы в виде стилизованных звериных головок, скорее всего морд драконов. В сечении у них — или вытянутый прямоугольник, или треугольник, или сложно-профилированная фигура овальных очертаний. Наиболее древний образец такого браслета найден в Новгороде в слое 70—90-х годов XI в. (22-31-1432). Браслет с ромбовидным узором обнаружен в слое 60—90-х годов XII в. (18/17-20-1640). Тем же временем датируется и третий браслет, на звериноголовых концах которого прочерчены косые кресты (Ил18-22-253). Наконец, четвертый браслет, орнаментированный вписанными друг в друга ромбовидными фигурами, датируется 60—80-ми годами XIII в. (13-17-1513).

Звериноголовые браслеты — украшение, характерное для балтских народностей. В Х в. они распространились из Прибалтики на территории, заселенные славянами и финнами. Браслеты с мордами драконов встречены в курганах Белоруссии, южного Приладожья и Ижорского плато, во владимирских, подмосковных, смоленских, калужских и других курганах, где они датируются в основном XI—началом XII в.36

Все новгородские Звериноголовые браслеты изготовлены из латуни (группа IV) и многокомпонентного сплава (группа V).

Рис. 37, 2, 5, 8; 38, 6; 41, 4; 42, 2, 3, 5, 6—18; 43, 14. Овалъноконечные браслеты. Они имеют пластинчатый корпус и овальные или круглые концы, отделенные сужениями от остальной части. Еще А. В. Арпихов-ский отмечал, что «ареал этого типа огромен: от Венгрии до Костромской и Пермской губерний, но нигде, по-видимому, такие браслеты не являются преобладающими» 37.

Древнейшим образцом овальноконечных браслетов в Новгороде можно считать фрагмент из слоя 20—50-х годов XI в. (24-28-21). Это овальное биллоновое завершение браслета, украшенное треугольниками ложной зерни по краю и по контуру синей стеклянной вставки, расположенной

в центре. Фрагмент довольно крупный для обычных браслетов, в раздел овальноконечных отнесен условно. Аналогичных браслетов не обнаружено.

Остальные браслеты этого типа (21) распределяются в слоях, датирующихся периодом от 30-х годов XII в. до конца XIII в. Выделяется несколько вариантов овальноконечных браслетов. К первому относятся три браслета со сложным растительным орнаментом в виде вьющейся лозы на корпусе и криновидными концами. Датируются они в Новгороде довольно четко: все три найдены в слоях 30—80-х годов XII в. (19-23-307;

19/18-28-1336; Люд15-56). Аналогичные браслеты встречены во владимирских курганах •"'.

Ко второму варианту относится 16 браслетов с овальными завершениями и по-разному орнаментированными корпусами (Ил20-25-131; 17-18-972; 16-22-2119; 16/15-21-257; 16/15-16-1072; 15-16-1990; 15-19-1519;

14-12-702; 14-21-760; 14-20-1136; 14/13-15-1876; 14-18-297; 13-11-489; 12-7-1737; 12/11-17-31; 11-16-158). Орнамент на браслетах этого варианта чаще всего рельефный, в виде шнура, идущего по краям или центру корпуса, иногда — в виде плетенки или растительных побегов. Браслеты с орнаментом типа рис. 42, 16 и 43, 14 известны из раскопок курганов Калужской обл., а также Серенска и Эстонии 39. Браслеты с орнаментом типа рис. 37, 8 известны из раскопок костромских курганов 40. Браслеты с растительным орнаментом типа рис. 42, 3, 5 обнаружены в курганах Новгородской земли, в Серенске, Ярополче Залесском, на Смоленщине 41. Очень близок по орнаменту серенским и ярополчским браслет типа рис. 42, 6 is.

К третьему варианту относятся два браслета со слегка оттянутыми и срезанными концами. Один из них (19/18-21-1623) орнаментирован рядом ромбов с крестами внутри каждого. Найден этот браслет в слое 30—70-х годов XII в. Другой браслет (11-15-1508) покрыт зигзагообразными волнами, разделенными горизонтальной чертой посредине. Датируется этот браслет концом XIII—10-ми годами XIV в.

Большинство описанных овальноконечных браслетов изготовлено-способом литья в односторонние каменные формы. Исключение составляют лишь два браслета: один (рис. 42, 13) — вырезанный из тонкого листа с гравированным орнаментом, и другой (рис. 42, 5) — отлитый по восковой модели 43. Материалом для таких браслетов служили в основном оловя-нисто-свинцовые бронзы и сплавы олова и свинца (группа VIII).

Рис. 40, 10—Д5;41, 6. Загну токонечные браслеты. Они представляют собой плоские пластины, концы которых свернуты в цилиндрическую трубочку, отогнутую наружу. В Новгороде найдено 13 браслетов этого типа, распределяющихся в слоях от конца XI в. до 50—60-х годов XIV в. Ранние образцы (22-24-863 и 22/21-23-1889) изготовлены из узких неорнаментированных пластинок, ширина которых 0,4—0,5 см. Они заметно отличаются от остальных браслетов этого типа, приближаясь к дротовым загнутоконечным. Наибольшее распространение загнутоконечных браслетов приходится на конец XII—конец XIII в., однако они использовались в быту до середины XIV в. (16/15-21-199; 15-20-1237; 15/14-9-1756; 15/14-22-1461; Ил16-21-43; 14-15-1902; 14/13-21-1323; 13-20-1326; Тр13-1;

9-8-526; Мих8-16-27). Большая часть загнутоконечных браслетов

8 М. В. Седова ЦЗ;

изготовлена из тонких кованых пластин, а орнамент на них нанесен двойным или тройным зубчатым колесиком и пунсоном. Исключение составляет браслет, представленный на рис. 40, 11. Он выполнен способом литья, причем металл выплескивали на горизонтальную поверхность, а орнамент наносили на браслет в уже остывшем состоянии зубчатым колесиком 44. Материалом для изготовления этих браслетов служили чистая медь, оло-вянистые бронзы (группа II), реже — латунь (группа IV).

В курганах Новгородской земли загнутоконечные браслеты встречаются редко, причем в поздних погребениях — XIII—XIV вв.45 Вообще в северных районах они не получили такого широкого распространения, как в среднерусских. А. В. Арциховский считал их типичными украшениями вятичей, в курганных древностях которых они обнаружены в погребениях XI—XIV вв.46 Однако изредка эти браслеты встречаются и вне вятической территории — например, на Смоленщине и в костромских курганах. Поэтому В. В. Седов-не считает возможным признать их этнически определяющим вятическим украшением 47.

Рис. 37, 13', 43, 3, 4,10. Браслеты с выпукло-вогнутым валиком посредине. В новгородской коллекции 10 таких браслетов. Они распределяются в слоях от 70—80-х годов XIII в. до середины XIV в. (Тихв22-27;

К14/13-24-59; К14/13-24-48; К14/13-24-36; 14-16-1041; Тихв13-40; 13-17-325; 12-12-1778; 10-625; 9-19-765). Эти браслеты изготавливались из тонких пластинок золотистой бронзы и отделывались на мягкой наковальне с помощью круглого в сечении металлического стержня. Стержень укладывался на пластинчатую заготовку и оттискивался ударами молотка, причем тиснению предшествовал нагрев пластины 48. Материалами служили оловянистая бронза (группа III) и латунь (группа IV). Большинство браслетов не орнаментировано, но один (рис. 43, 4) с лицевой стороны украшен двумя точечными пунсонными линиями, а с оборотной — S-вид-ным и зигзагообразным узором. Аналогичные браслеты с выпуклой средней частью корпуса известны в материалах из курганов Новгородской земли. А. А. Спипын датирует их XIII—XIV вв.49

Рис. 37, IT; 40, 9; 43, Д. Браслеты широкосрединные с суживающимися концами, заканчивающимися крючком. Обнаружено всего три таких браслета: два (Люд19-15-36; 16-18-862) — в слоях второй половины XII в., и один (9-11-960) — в слоях 40—60-х годов XIV в. Изготовлены они из оловянистой бронзы способом литья. Орнамент состоит из косых черточек, линий точечного пунсона, зигзага с точкой посредине. Аналогичных браслетов в курганных древностях нет. Возможно, что два из описываемых браслетов (рис. 37, 27 и 43, 7) сделаны из пластинчатых окончаний шейных гривн, витых или крученых, с плоскими щитками, крючком и нетлей на концах. Такие гривны в новгородских курганах датируются XII—XIII вв.50 Браслет, изображенный на рис. 40, 9, может относиться к типу пластинчатых завязанных. Во всяком случае по форме и орнаментации он очень схож с пластинчатым завязанным браслетом (рис. 43, 8), который датируется также второй половиной XII в. (однако его концы, круглые в сечении, загнуты крючком, а не оформлены в узел).

Рис. 37, 14, 16, 18; 43, 2. Браслеты из толстых (0,4—0,5 см) оловя-нисто-свинцовых пластин с несколько суживающимися концами. Они датируются довольно узким отрезком времени: пять браслетов найдено

в слоях самого конца XII—середины XIII в. (16-23-раскоп I; 16/15-18-1051; 14-16-890; 14-13-973; 14-16-1601), один (9-16-2155) - в слое 40-60-х годов XIV в. За исключением браслета, изображенного на рис. 43, 2, они не орнаментированы.

Вариантом этого типа можно считать браслеты, сделанные также из толстых оловянисто-свинцовых пластин, но украшенные, кроме того, рядом припаянных колечек, в которые продеты колечки большего диаметра. Найдено четыре таких браслета. Датировать можно лишь три из них (12-18-233; 12-13-раскоп XXX; 11/10-12-951), так как один обнаружен вне четкой стратиграфии. Следовательно, этот тип браслетов датируется концом XII—первой третью XIII в. Браслеты с колечками для подвешивания шумящих привесок характерны для финно-угорских древностей. Аналогичные найдены в новгородских курганах 51.

Рис. 43, 6. Два пластинчатых литых массивных браслета, орнаментированных тремя рельефными продольными полосами и более тонкими поперечными полосами, которые образуют квадраты, датируются 30— 60-ми годами XIII в. (14-15-1900; ярус 14 Козмодемьянской улицы). Первый изготовлен из оловянисто-свинцовой бронзы, а второй — из сплава олова и свинца.

Рис. 38, 13. Среди прочих пластинчатых браслетов следует отметить широкосрединный браслет с суживающимися дротовыми концами, который датируется 80—90-ми годами XI в. (Мих22-34-33).

Рис. 43, 5. Браслет, тисненный из золотистой бронзы (группа I), с расширяющимся концом, орнаментированным косыми линиями (8/7-6-2013), датируется 60—90-ми годами XIV в.

Орнаментация пластинчатых браслетов. На протяжении пяти столетий, к которым относятся пластинчатые браслеты, их орнаментация претерпевала значительные изменения. Наиболее распространенным узором на пластинчатых браслетах, так же как и на массивных литых, в Х— XI вв. была геометрическая плетенка с точечками внутри ромбов, которые она образует при своем переплетении. Характерной особенностью узора являлся косой крест (рис. 38, 1, 5, 7—10). Из Скандинавии заимствован орнамент в виде изгибающихся змеек (рис. 38, 4). Распространен был узор в виде линий треугольного пунсона (рис. 38, 11, 13, 14).

В XII в. на смену плетеному приходит геометрический орнамент, состоящий из ромбов, косой решетки, зигзага с точками в центре. Сохраняется орнаментация линиями треугольного штампа (рис. 39). Каждый элемент такого орнамента был связан с языческой символикой. Поэтому геометрический узор в виде ромбов с точкой посредине, косых крестов, зигзага и других мотивов получил наиболее широкое распространение на изделиях деревенских ремесленников, но сохранялся, как мы видим, и в городском обиходе. Узор этот считался своеобразным оберегом, и орнамент на браслетах носил не только эстетический, но и охранительный характер б2.

В XII—XIII вв. при сохранении геометрического узора на браслетах появляются элементы растительной орнаментации в виде вьющейся лозы (рис. 40, 15; 42, 3-9).

S*

СТВОРЧАТЫЕ БРАСЛЕТЫ

Большой интерес представляют створчатые браслеты, состоящие обычно из двух широких створок, соединяющихся между собой шарнирным способом. Створчатые браслеты появились в XII в. как типично городское украшение. Многочисленные экземпляры створчатых серебряных браслетов, украшенных чернью, известны из древнерусских кладов домонгольского времени. Это были дорогие, очень трудоемкие изделия, принадлежавшие городской знати. В подражание таким браслетам уже в середине XII в. стали изготовлять украшения, точно копировавшие их по форме и орнаментации, но исполненные более простой техникой — литьем.

До недавнего времени мы знали лишь литейные формы, в которых отливались подражания черненым створчатым браслетам. Сами же они, за небольшим исключением 53, оставались неизвестны. В Новгороде впервые в непотревоженном культурном слое найдено 19 створчатых браслетов, появившихся, судя по стратиграфии Неревского раскопа, в середине XII в. и просуществовавших вплоть до XIV в. Все они литые: 10 — из оловянисто-свинцового сплава, семь — из биллона, два — из бронзы.

Рис. 44, 7. Древнейший браслет-наруч обнаружен в слое 70-х годов -XII в. (17-19-1080). Лицевая сторона его покрыта рельефным узором, изображающим двух птиц с повернутыми друг к другу головами, сидящих около древа жизни. Древо стилизовано в виде четырехременной плетенки, которая заканчивается растительными завитками. Такая сложная растительная орнаментация очень напоминает «ковровую» резьбу влади-миро-суздальской архитектуры 54. Серебряный с чернью браслет с аналогичной композицией встречен в одном из кладов Владимира 55.

Рис. 44, 6. Такая же композиция из двух птиц с повернутыми к крину головками изображена и на другом новгородском браслете (16-16-1933). Изготовлен он из сплава олова со свинцом, рисунок более схематичен и прост, чем на предыдущем браслете. Наиболее близкую аналогию ему находим в серебряном браслете с изображением двух птиц из Киева 5в.

Рис. 44, 9. Наибольший интерес представляют две створки одного браслета конца XII в. (ТрЮ-98). На них помещены в профиль фигуры фантастических существ с человеческими головами, в коронах, обращенные друг к другу. Туловища их изображены в виде сложной плетенки, заканчивающейся узлом. Изображения эти по стилю близки новгородским книжным орнаментам XII—XIII вв. — например, заставке со звериным узором и плетением рукописного нотного Кондакаря XII в.57 Однако наиболее сходны с новгородскими браслетами как по сюжету и манере изображения, так и по размерам две каменные литейные формы из Киева 58. На одной из них вырезаны фигуры двух сиринов около древа жизни, изображенного в виде сложного плетеного узла, на другой помещена та же композиция, но вместо сиринов вырезаны собаковидные драконы. Киевские формочки происходят из мастерской «Макосима», погибшего под развалинами Десятинной церкви в 1240 г. Стилистическая близость описываемых новгородских браслетов и киевских форм заставляет предположить тесные контакты между ремесленниками Новгорода и Киева. Недавние находки имитационных литейных форм в Серенске, на одной из которых есть подпись, видимо, того же киевского ювелира «Макосима» 59,

11S

Рис. 44. Браслеты-наручи

i ~ }§'^'?^4;, г ~ W-44; S — 16-20-294; 4 — 16-17-961; 5 — 13/12-12-1922; 6 — 16-16-1933;

7 — i r-ia-1080; 8 — Рюриково городище, подъемный материал; 9 — TplO-98 и Тр, южная траншея

также свидетельствуют о контактах, о быстром распространении по всей территории древней Руси художественных веяний и технических навыков из Киева.

Рис. 44, 8. Редкий, не имеющий прямых аналогий сюжет изображен на створке браслета, найденного случайно на Рюриковом городище близ Новгорода. На нем помещены фигуры двух противостоящих зверей — скорее всего лани и какого-то хищника.

Рис. 15, 6, 7, 9—11; 44, 1—5. Значительную группу новгородских наручей составляют браслеты с растительной орнаментацией. Так, в слое конца XII в. найден обломок браслета с изображением двух растительных побегов (16-17-961). В том же слое обнаружены створки двух разных браслетов с очень похожим узором в виде сердцевидных завитков с заполнением из пальметок (16-20-294; 16-13-654). В слое второй половины XIII в. найден фрагмент браслета (13/12-12-1922), орнамент которого состоит из двух сердцевидных завитков, обращенных друг к другу, и двух треугольников, разделяющих их. К тому же времени относится браслет с орнаментом в виде двух S-видных завитков, заканчивающихся растительными побегами (Тр10-44). Узор браслета подражает изображениям на нижней части створки серебряного черненого браслета из коллекции Государственного исторического музея (рис. 44, 2) м. Аналогичный узор помещен на имитационном оловянном браслете из Гродно 61. S-видный узор, но ажурный, расположен на створках еще одного браслета-наруча (Н48). Этот ажурный браслет создан в подражание таким, например, браслетам, как золотой наруч из клада 1822 г. Старой Рязани 62. Еще два ажурных браслета орнаментированы один (К27-38) — рядами арочек, обращенных друг к другу, а другой (К25-25) — плетенкой.

Геометрический орнамент помещен на пяти браслетах. Среди них наибольший интерес представляет целый биллоновый браслет, найденный в слое рубежа XII—XIII вв. (15/16-20-1272). Створки его покрыты узором, имитирующим зернь. Узор состоит из четырех рядов треугольников, обращенных вершинами друг к другу, промежуток между этими рядами занят ромбовидной насечкой. Браслет своеобразен по рисунку. Непосредственных аналогий в изделиях, выполненных настоящей зернью, он не имеет и, видимо, создан фантазией новгородского ювелира.

Началом XIII в. датируются три биллоновых браслета (15-19-249;

15-22-1135Б; Ил12-13). Створка первого из них орнаментирована четырьмя полукружиями, расположенными вокруг полушария в центре (рис. 15, 7). Узор выполнен ложной зернью и несколько напоминает рисунок свинцового имитационного браслета из Киева 63. Створка второго также подражает сканой «веревочке» и пирамидкам зерни (рис. 15, 11}. Третий браслет по бортику орнаментирован косой решеткой, а в середине — ромбовидной насечкой (рис. 15, 9),

К 60-м годам XIII в. относится литой биллоновый браслет с ажурным плетеным узорэм (К25-25).

Два фрагмента оловянисто-свинцовых браслетов-наручей обнаружены в слоях начала XIV в. (8-7-516; Трб-112). Один из них вообще не орнаментирован, другой покрыт неизобразительным узором, подражающим зерни. Видимо, к XIV в. традиция пышно орнаментированных браслетов-наручей уже стала изживать себя.

Рис. 41, 2, 8—12. Пластинчатые браслеты с шарнирным замком. Своеобразным вариантом створчатых браслетов можно считать браслеты с шарнирным замком, состоящим из вертикальных трубочек, в которые вставлялся стержень. Наиболее древний браслет этого типа, отлитый из оловянисто-свинцового сплава, найден в слое начала XIII в. (Ил21-308). На конце его изображена морда льва. Подобные браслеты известны в памятниках домонгольского периода: в Чернигове, Любече, Старой Рязани, Серенске, Новогрудке 64. Четыре браслета найдены в слоях XIV в. (10/9-12-900; 9-11-963; 9/8-3-1731; 7/6-12-89). Все они изготовлены из золотистой бронзы (многокомпонентного сплава группы V), но одни — способом литья в двусторонние каменные формы, а другие вырезаны из тонко выкованной пластины. Браслет начала XIV в. (10/9-12-900) орнаментирован продольными желобками, нанесенными колесиком с уплощенным краем ю. Он близок серебряному браслету XV в., найденному в кладе из Рязанской обл.66

В слое 40—60-х годов XIV в. найден браслет шириной 1 см, состоящий из двух фрагментов (9-11-963). На одном конце браслета схематично изображена морда льва, на другом — четырехлепестковый цветок.

Браслеты с изображениями морды льва известны в древностях XIV— начала XV в. на обширной территории Поволжья в памятниках Золотой Орды (например, Водянское городище 67, Карашамский клад 68). Литейная форма для изготовления подобных браслетов найдена на Ца-ревском городище (Эрмитаж, инв. № KCIV-101).

К кругу памятников Золотой Орды относятся два браслета с изображением на одном из них четырехчастного цветка с точкой на каждом лепестке (7/6-12-89), а на другом — двух лепестков от такого же цветка, широкой заштрихованной продольной линии в центре корпуса и двух более узких по краям, а также композиции из пяти точек на конце браслета (9/8-3-1731). Датируются они серединой—второй половиной XIV в.

К 80—90-м годам XIV в. относится биллоновый браслет с изображением двух львиных морд на концах и двух, обращенных друг к другу и разделенных двумя ромбами, — в центре (7-12-278). Подобные пластинчатые браслеты получили широкое распространение в золотоордынских городских древностях, но форма и орнаментация их были заимствованы монголами из Средней Азии, а там, в свою очередь, — от малоазийско-иранских прототипов 69.

Рис. 41, 13. Скорее всего к кругу тех же золотоордынских древностей следует отнести и пластинчатый биллоновый браслет, найденный вне датированных слоев. Концы его орнаментированы гравированными полуовалами и треугольниками, напоминающими по манере изображения элементы узора, из которых складывались личины львов и лепестки цветов на описанных выше браслетах.

Таким образом, в Новгороде в XIV в. появляется группа браслетов, видимо, привезенных из дальних восточных областей, скорее всего из каких-то центров Золотой Орды.

1 Левашова В. П. Браслеты. — В кн.:

Очерки по истории русской деревни X—XIII вв. (Труды ГИМ, вып. 43).

М., 1967, с. 207.

2 Рындина. И. В. Технология производства новгородских ювелиров Х— XV вв. — МИА, 1963, 117, с. 232.

8 Там же, с. 232.

4 Левашова В. П. Браслеты, с. 215. 6 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 228.

6 Арциховский А. В. Курганы вятичей. М., 1930, с. 10, 138.

7 Коновалов А. А. Цветные металлы..., с. 130, 131.

8 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 228.

9 Левашова В. П. Браслеты, с. 220.

10 Коновалов А. А. Цветные металлы..., с. 126—129.

" Спицын А. А. Древности бассейнов рек Они и Камы, вып. 1. — MAP, 1901, 25, табл. XVII, 8 (далее везде:

MAP, 1901, 25).

12 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 230.

18 Арциховский А. В. Курганы вятичей, с. 137, 138.

14 Хлебникова Т. А. Городище Сувар. — АО 1975 г. М., 1976, с. 205.

16 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 230—232.

18 Корзухина Г. Ф. Русские клады. М.;

Л., 1954, табл. XXXI, 5 — клад 74 (70-е годы XII в. — 1240 г.).

17 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 232.

18 Du Chaillu. The Viking Age. London, 1889, I, p. 240, tab. 508.

16 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 230.

20 Корзухина Г. Ф. Русские клады, табл. XIV, 3.

я Рындина Н. В. Технология производства..., с. 230.

22 Левашова В. П. Браслеты, с. 229.

28 Lietuvin liaudies menas. Vilnius, 1958, N 580; Булычев Н. И. Журнал раскопок по части водоразделов верхних притоков Волги и Днепра. М., 1899, табл. XVIII, 10.

?* Рындина Н. В. Технология производства.... с. 232, 233.

25 Арциховский А. В. Курганы вятичей, с. 20, 21.

26 Корзухина Г. Ф. Русские клады, табл. XIII, 2; XIV, 1.

27 Левашова В. П. Браслеты, с. 228, рис. 29, 9.

28 Левашова. В. П. Браслеты, с. 242;

Selirand J. Eestlaste inatmiskombed varafeodaalasete suhete tarkamise pe-rioodil. Tallin, 1974, tahv. XXXIX, 3, 5, 7, 8; Шноре Э. Д., Зейда Т. Я. Нукшинский могильник. Рига, 1957, табл. V, 3; VI, 4; MAP, 1896, 20, табл. IV, 18; XIII, 16, 26, 28; 1903, 29, табл. XXII, 19.

29 В. П. Левашова называет такие брасле-

ты узкоконечными {Левашова В. Д~ Браслеты, с. 233). 3» MAP, 1896, 20, табл. XIII, 29, 32;

1903, 29, табл. XXV, 23.

31 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 235.

32 Левашова В. П. Браслеты, с. 236;

MAP, 1896, 20, табл. III, 2; 1903, 29, табл. XXII, 29; Люцинский могильник. — MAP, 1893, 14, табл. IX, 5, 7, 8; ИАК, 1905, 15, рис. 294, 298;

Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands.-Helsinki, 1979, АЬЬ. 742; Selirand J. Eestlaste matmiskombed..., tahv.. XXXVIII, 3—6.

33 Selirand J. Eestlaste matmiskombed..., tahv. XXXIX, 2; Люпинский-могильник, табл. IX, 6, 7; MAP, 1903, 29, табл. XX(I, 29; ИАК, 1905, 15, рис. 298, 352.

34 Левашова В. П. Браслеты, с. 233.

35 MAP, 1903, 29, табл. XXV, 4.

36 Люцинский могильник, рис. 32, 33? MAP, 1896, 20, табл. IV, 13; ИАК, 1905, 15, рис. 284; Шмидт Е. А. Курганы XI—XIII вв. у д. Харлапово-в Смоленском Поднепровье. — В кн.:

Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск, 1957, рис. 37, 7.

37 Арциховский А. В. Курганы вятичей,. с 22

38 ИАК, 1905, 15, рис. 271. 89 Никольская Т. Н. К истории древнерусского города Серенска. — КСИА,

1968, 113, рис. 37, 13.

40 Анучин Д. Н. О культуре костромских курганов. — МАВГР, 1899, т. III, табл. I, 18.

41 Арциховский А. В. Раскопки 1930 г.. в Новгородской земле. — СА, 1936, I, с. 192, рис. 2; Никольская Т. Н. К истории древнерусского города Серенска, рис. 35, 4; Седова М. В. Яро-лолч Залесский. М., 1978, табл. 7, S3;

Седов В. В. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли.— МИА, 1960, 92, рис, 60, 2.

42 Никольская Т. Н. К истории древнерусского города Серенска, рис. 37, 13;. Седова М. В. Ярополч Залесский, табл. 7, 22.,

48 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 234.

44 Там же.

» MAP, 1903, 29, табл. XXV, 19; 1896, 20, табл. IV, 9, 14.

46 Арциховский А. В. Курганы вятичей, с. 21.

47 Седов В. В. Сельские поселения..., с. 114, 115.

-48 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 234. 49 MAP, 1896, 20, табл. Ill, 3, 11; 1903,

29, табл. XXV, 22.

м MAP, 1903, 29, табл. XXIII, 13, 14. 5i MAP, 1903, 29, табл. XXV, 18, 19.

62 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура. — В кн.: История культуры древней Руси. М., 1951, т. II, с. 402—404, рис. 195.

63 Корзухина Г. Ф. Киевские ювелиры накануне монгольского завоевания. — СА, 1950, XIV, с. 222, рис. 1, 7.

54 Вагнер Г. К. Декоративное искусство в архитектуре Руси Х—XIII вв. М., 1964, табл. 26.

65 Гущин А. С. Памятники художественного ремесла древней Руси X—XIII вв. Л., 1936, табл. XX, 4.

56 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948, рис. 59.

67 Гущин А. С. Памятники художественного ремесла древней Руси..., рис. 10.

68 Каргер М. К. Древний Киев. М., 1958, т. I, табл. 11.

м Медынцева А. А. О литейных формочках с надписями Максима. — В кн.:

Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 378.

"в0 Гущин А. С. Памятники художественного ремесла древней Руси..., с. 21.

61 Воронин Н. Н. Древнее Гродно. — МИА, 1954, 41, с. 69, рис. 32.

62 Кондаков Н. П. Русские клады. СПб., 1896, т. I, табл. XIV, 3.

68 К орзухина Г. Ф. Киевские ювелиры..., с. 223, рис. 1, 7.

64 Рыбаков Б. А. Древности Чернигова. — МИА, 1949, 11, рис. 24; Мон-гайт А. Л. Старая Рязань. —МИА, 1955, 49, рис. 137, 1; Никольская Т. Н. Кузнецы железу, меди и серебру от вятич. — В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, рис. 2, 7; Гуревич Ф. Д. К история культурных связей древнерусских городов Понеманья с Киевской землей. — В кн.: Культура средневековой Руси. Л., 1974, с. 23, рис. 3.

66 Рындина Н. В. Технология производства..., с. 235.

66 Зубков В. И. Гавердовский клад XV в. — КСИИМК, 1951, XII, рис. 52, 1.

w1 Федоров-Давыдов Г. А. Браслет с надписью с Селитренного городища. — СА, 1978, № 2, с. 287, рис. 3.

68 Калинин Н. Ф., Халиков А. X. Итоги археологических работ за 1945— 1952 гг. Казань, 1954, с. 119, 120, рис. 38.

вв Крамаровский М. Булгарские браслеты: генезис декора и локализация. — Сообщения Государственного Эрмитажа, 1978, XLIII, с. 46—50.

ПЕРСТНИ

Наряду с браслет