Нигилизм есть иррационализм в сильном варианте, рассматривает алогичное в качестве абсолютной реальности, соответственно сфера рационального выступает как своего рода иллюзия уюта, создаваемая человеком как существом «неуютнейшим», сизифов труд борьбы против абсурда жизни, результат самозаговаривания от страха перед смертью или ничто. Систематичная связность философских концепций как следствие отступает на задний план, единство учения обеспечивается аллегорическими средствами. Экзистенциализм вводит в оборот понятия нового типа — экзистенциалы, призванные выразить специфические состояния человеческого духа (экзистенции), раскрывающие смысл жизни и бытия в предельных ситуациях, т.е. в горизонте абсурда, смерти и ничто.

Появляются все больше людей, которым научные выводы не кажутся столь выверенными; закрытаяприрода вселенной воспринимается как нечто сковывающее; идея смерти как угасания вселяет психологическую тревогу, а положение высшего существа в космосе воспринимается или как отчуждение от него, или как такое с ним единение, в котором их ценность не превышает ценности прибрежной гальки. Ведь та же галька «живет» даже дольше!

Нигилизм своего рода сосед материализму, который не согласился с ним в вопросе свободы и детерминизма замкнутой системы. Так согласно Жаку Моно, случай привносит в пространство и время импульс нового направления.[267] Случайное событие не имеет причины, но, будучи причиной само по себе, оно отныне становится неотъемлемой частью закрытой вселенной. Случайность сообщает вселенной не разум, смысл и цель, но абсурд. Неожиданно мы начинаем понимать, что не знаем, где находимся: теперь мы уже не цветок на целостной ткани космоса, а какая-то случайная бородавка на гладкой коже безличного.

Но что такое случай? Это или неизменная способность реальности казаться случайной (поскольку мы не знаем, по какой причине она кажется таковой, и называем случаем нашу неспособность познать определяющие факторы), или нечто абсолютно иррациональное. В первом варианте случай — это просто непознанный детерминизм, а не свобода. Во втором — говоря о случае, мы ничего не объясняем. Допустим, совершается какое-то событие, которое нельзя связать ни с какой причиной. Это случайное событие. Оно не только могло не произойти, но не было никаких оснований ожидать, что оно когда-либо случится. Поэтому, создавая видимость свободы, случай, по сути дела, приводит к абсурду. Это нечто беспричинное, бесцельное и лишенное какой бы то ни было направленности. Это просто внезапная данность, воплотившаяся во времени и пространстве.

Это совсем другой вид атеизма, он не глупый атеизм материалистов, а «умный атеизм» гуманистов. «Умный атеизм» глубоко переживает абсурдность человеческого существования и ужас смерти в мире без Бога и Христа. Позицию Фромма и Хайдеггера часто характеризуют (и притом небезосновательно) как «мужество быть». Кроме того, следует признать, что приверженцы неверия экзистенциального типа в жизни и общении часто ведут себя весьма достойно, предпочитая бытие обладанию. В лице мыслителей такого склада гуманистическое человечество настаивает на своей человечности, скажем так, «несмотря ни на что». Вопрос в том, не стоит ли за этим «мужеством» гордыня, которая привела к отпадению от Бога существ, знавших свою обнаженность перед лицом небытия, но решившихся при этом «быть».

Вл. Соловьев, долгое время полагавший, будто Бог действует в истории, производя благо, через людей неверующих даже более успешно, нежели посредством декларирующих себя христианами, в поздний период творчества разочаровался в этой позиции. В «Трех разговорах о войне, прогрессе и конце всемирной истории» он выводит образ антихриста, который приходит к власти над миром именно в качестве великого гуманиста и филантропа. Соловьевский антихрист не отрицает религиозности как таковой, покровительствуя различным конфессиям, его атеизм носит экзистенциально-заостренный характер, будучи направленным лично против Христа. Эти размышления образуют переход к оценке разновидности «умного атеизма» наиболее радикального типа.

Антихристианство Ницше наиболее последовательное, онтологически обоснованное, глубокое и агрессивное, в нем атеизм перестает быть просто безбожием, построенным на вере в человека. Оно, несмотря на использование классических образов, определенно не является реанимацией язычества. Заимствование образа главного пророка, избранного германским профессором в качестве глашатая своих идей, призванных очистить мир от иудео-христианской скверны, из дуалистического зороастризма глубоко символично. Антихристианство Ницше требует иной, в буквальном смысле противотеистической веры, теология заменяется философией, похожей на демонологию. Ницшевский Заратустра спустился к людям с ледяных вершин абсолютного одиночества, чтобы сказать им главное: Бог умер и не воскрес. Поверившие в воскресение сотворили христианство, которое стало духовной катастрофой европейского человечества, высосав его жизненную энергию подобно вампиру. Возникшие в результате этого депотенцирования духа христианско-гуманистические ценности есть защита стада слабых от произвола великих. Человек должен быть преодолен в сверхчеловеке. Человек не образ и подобие Бога, но лишь мост к сверхчеловеку. Тот, кто творит новые формы бытия, должен быть тверд, ибо все созидающие тверды. Сверхчеловек будет адекватным выражением глубинного онтологического принципа Универсума — воли к власти.

Нигилизм проделывает самый дальний путь от теизма. Его дороги уже не тесны, но настолько широки, что можно сравнить только с пустыней, которой горизонты всех сторон есть ее границы. Сущее поглощает без остатка должное. Творение сам творец. Когда люди знали Бога, характер Которого представлял собой нравственный закон, когда их совесть вдохновлялась чувством справедливости, страх сдерживал их, если они намеревались преступить закон. Теперь же закон молчит, он не служит никакому царю и не охраняет стен никакого царства (Кафка). Стена превращается просто в факт, лишенный смысла. Можно влезть на нее, перелезть, проломить, и никогда никакой страж ничего не скажет. В результате человек остается виновным только в чувстве вины, лекарств от которого нет, и не может быть.

Если попытаться дать определение такому экзистенциализму одной фразой, то можно было бы сказать, что экзистенциализм - это философия, ставящая бытие выше сущности. То есть вопрос «есть ли это?» («существует ли это?») важнее вопроса «что это такое?».

Существуют некоторые современные виды искусства, в которых делается попытка заменить принципы художественной гармонии чистой произвольностью. Читая Самьюэла Беккета и Франца Кафку, Эжена Ионеско и Джозефа Хеллера, Курта Воннегута или более современного автора Дугласа Адамса, начинаешь ощущать (если, конечно, раньше не испытал этого в наш тягостный век) ту боль, которая порождается пустотой человеческого существования и жизнью, лишенной всякой ценности, цели и смысла.

Можно вспомнить картину Марселя Дюшана: она подписана псевдонимом и изображает обыкновенный писсуар, купленный на рынке. Картина называется «Фонтан». В драматургии среди образцов нигилистического жанра надо прежде всего назвать пьесы Самьюэла Беккета, особенно «Конец игры» и «В ожидании Годо». Его нигилистическое искусство достигает вершины в пьесе «Дыхание», которая длится тридцать пять секунд, и в которой нет ни одной человеческой роли. Перед нами куча мусора, освещенная тусклым светом, который становится немного ярче, однако, так и не набрав своей полной силы, опять тускнеет. Нет никаких слов. В начале пьесы раздается записанный на магнитофонную ленту крик, затем вдох, выдох и опять крик, которым пьеса и завершается. Для Беккета такое «дыхание» — это жизнь. Несмотря на всю свою непродолжительность, «Дыхание» тоже имеет структуру и что-то означает. Даже если речь идет о том, что человек — существо бессмысленное, пьеса не может избежать парадокса, который мы рассмотрели выше. Короче говоря, искусство предполагает смысл и определенно не может быть нигилистическим, несмотря на нелепые попытки нигилистов преподнести свой товар с помощью своей философии.

Немало музыкальных произведений Джона Кейджа, напр., основывается на чисто случайных звуковых соотношениях, на произвольном их подборе, и надо сказать, что они производят тусклое и раздражающее впечатление, лишь немногие способны их слушать. Это не искусство.

Как остро заметил Честертон: «Если вы рисуете жирафа, вы должны нарисовать его длинную шею. Если вы считаете себя вправе нарисовать его с короткой шеей, вы убедитесь, что вы не вправе нарисовать жирафа. Можно освободить вещи от чуждых или случайных, но не от природных свойств. Вы можете освободить тигра от заточения в клетке, но не от полос. Не освобождайте верблюда от грузного горба – вы рискуете освободить его от верблюдности. Не призывайте треугольники разрушить их треугольную тюрьму – если они вырвутся за пределы трех сторон, их жизнь плачевно оборвется. Так, если мы думаем сделать по своему, мы в очереди за фиаско».[268]

Атеизм опознается как переросший в поклонение страх твари перед ничто, который свидетельствует, с одной стороны, что человек есть теофания становящаяся, не достигшая пока полноты жизни, а с другой — о том, что у человеческого духа всегда остается возможность свободно вернуться в ничто, победить Бога в акте самоубийства. «Убить самого себя — значит, самому себе стать Богом», — говорит Достоевский устами одного из героев «Бесов» — Кириллова. Самоубийством, а именно таковым, по сути, и стало вкушение первыми людьми плодов с древа познания добра и зла, современный человек имеет возможность продолжить дело, начатое его прародителями в раю, и тем самым сотворить не только абстрактно-теоретический или культурный, но конкретный — духовно-практический атеизм. Предельно последовательным атеизмом оказывается любовь к ничто в смысле буквального слияния с объектом поклонения. «Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреться в тебя» — поведал нам познавший красоту сверхчеловека Ф. Ницше. Безумие богоборчества — этап в жизни духа перед падением в бездну. Последняя не есть, однако, полная аннигилизация, но обессмысливание духовного существования. Абсурд, известный нам, есть лишь феномен некоторой более глубокой реальности, власть которой над творением, подорванная в ее онтологическом средоточии воскресением Богочеловека, продолжается в тех ареалах мыслящего сущего, которые не поверили в это Событие.

Если позитивизм и материализм - обезличивают человека, находясь на противоположном полюсе личностного. То нигилизм и волюнтаризм, находятся в противоположном полюсе сущности, тем самым нанося удар разрушения мира. Это есть антитворчество, и две войны ХХ века громкое тому подтверждение.

Ницше кончил в психиатрической лечебнице. Хемингуэй утверждал свой «стиль жизни» и, в конце концов, покончил с собой. Беккет пишет черные комедии. Воннегут и Дуглас Адамс находят наслаждение в своих причудливых фантазиях. И наконец, Кафка — быть может, самый великий из них — живя в почти невозможном томлении и скуке, пишет новеллы и рассказы, которые можно свести к одному непрестанному крику:«Бог умер! Бог умер! Разве не так? Да, конечно, умер, разве не так? Бог умер. О, если бы, если бы, если бы это было не так!»

Таким образом, нигилизм становится стержневым вопросом для современного человека. Кто не знает глубины отчаяния нигилистов, кто не выслушивал их до конца, не чувствовал так, как чувствуют они (хотя бы косвенным путем через их искусство), тот не может понять, что такое XX век. Нигилизм — это мглистое ущелье, через которое должен пройти современный человек, если он хочет строить свою жизнь в условиях западной культуры. На наши вопросы нет легких ответов и ни один из них не стоит и ломаного гроша, если всерьез не учитывает те проблемы, которые возникают из предположения, что нет каких бы то ни было ценностей.

3.4. Теизм

В широком значении теизм — это мировоззрение, считающее Абсолютным Бога. В таком случае пантеизм, монотеизм, деизм, большинство систем идеализма — разновидности теистического миросозерцания. Разновидности в данном случае суть результаты не конкретизации, а напротив, абстрагирования. Эти мировоззрения — варианты «отвлеченных начал», возникающих из признания одной из сторон отношения Бога к миру определяющей основой подлинно цельного знания об Абсолютном. Так понятый теизм — миросозерцание, построенное на вере в Бога, являющегося личностью, творцом мира и его промыслителем. От пантеизма теизм отличается постановкой акцента на трансцендентности Бога сотворенному им миру по существу, да и сама идея творения есть не что иное, как раскрытие личного источника происхождения вселенной. Деизм выступает усеченной версией теизма, согласно которой Бог — создатель мира, но не промыслитель. Деизм в его классической форме видит в Абсолютном личное существо, по крайней мере, декларирует это, номинально сохраняя теистическую установку. Но в силу того что такое божество не принимает непосредственного персонального участия в судьбе мира, его образ постепенно обезличивается. Деизм называют теизмом за вычетом чудес. В деизме мир представляется следствием, отличным от своего первоначала. Бог превращается в первопричину, что сближает деизм с пантеизмом. Пантеизм также деперсоналистичен, но Абсолютное в его рамках переживается и рассматривается как первопричина, которая имманентна конечному сущему, тогда как для деизма характерен акцент на трансцендентности.

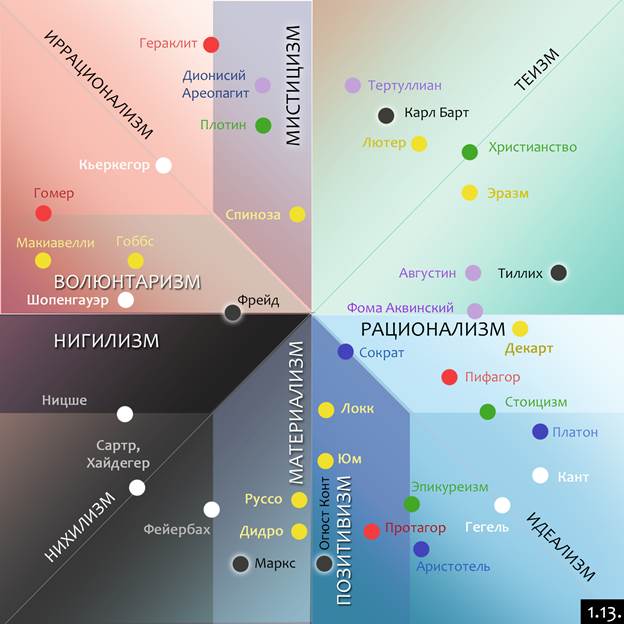

Теизм — это миропонимание, свойственное религиям откровения. Кроме того теизм эксклюзивистичен по отношению к другим мировоззрениям и религиям, даже внутри самого теизма. Настаивая на уникальности учения о Боге (Троица), уникальности учения (Писание), уникальности спасения (Евангелие). При этом имея много общего с другими учениями, как идеалистического толка, так и иррационалистического. См. схема № 1.13.

Среди всех научных дисциплин философия, пожалуй, была более других связана с богословием за все годы церковной истории. Богослов и философ часто становятся партнерами по диалогу. Для этого есть ряд причин, но основная, по-видимому, заключается в их сходстве. Например, совпадают некоторые сферы их интереса. Они изучают невидимые, или трансэмпирические объекты, по крайней мере, в традиционном понимании философии. Их исследования носят оценочный характер. Во всяком случае, их внимание частично направлено на человека.

Это сходство было особенно заметным на ранних этапах истории философии, когда от нее еще не отделились многие ее отпрыски. Ведь когда-то многие вопросы, которыми теперь занимаются другие дисциплины, являлись частью философии. В частности, мы видим это на примере разнообразия тематики в собраниях работ Аристотеля: математика, психология, политические науки и так далее. Но когда эти дети выросли, они один за другим покинули отчий дом и создали свои семьи. В то же время, они все равно продолжают изучать ключевые философские и богословские вопросы, относящиеся к природе и цели существования человека, во всяком случае, в связи с этикой. Кроме того, как философия, так и богословие пытаются найти целостный подход к реальности и пониманию смысла жизни. А коль скоро программа совпадает хотя бы частично, неизбежно происходит взаимообмен.

Среди форм взаимосвязи между богословием и философией можно выделить четыре основные направления. Первая форма - отрицание вообще какой-либо взаимосвязи между ними, когда богословие полностью отделялось от философии. Этот подход выразил еще Тертуллиан (ок. 160 - 230 гг. по Р.Х.). Обратите внимание на эти известные строки: Что общего между Афинами и Иерусалимом? Что общего у Академии и Церкви? Что общего у еретиков и христиан? Такой подход подразумевает, что философия не может внести никакого вклада в развитие христианского богословия. Более того, цели их настолько различаются, что христианину советуют полностью избегать контактов и диалога с философами. Вера возникает не благодаря философии или другим наукам, а фактически вопреки им. Такая точка зрения проявлялась и в средние века, в частности в воззрениях аверроистов, которые практически проповедовали теорию о двойственной истине: истина богословия и истина философии - совершенно различные и самостоятельные вещи. Мартин Лютер, выступая против схоластической католической философии Фомы Аквинского, по сути, отрицал и философию в целом. В «Беседах за столом» Лютер писал: «Пусть философия остается в своих рамках, как это установлено Богом, давайте смотреть на нее как на персонаж комедии».[269]

Следующая точка зрения была высказана Августином, который считал, что философия может сделать богословие более ясным. Он подчеркивал приоритет веры и незыблемость признания библейского откровения, но также полагал, что философия помогает нам лучше понять христианское богословие. Он принял философию Платона, которую, по его мнению, можно использовать как средство выражения богословия. Августин считал, напр., что образ Платона о разделительной полосе у входа в пещеру помогает лучше понять христианскую метафизику с ее концепцией о сверхъестественном мире Бога и сотворенном мире, который исходит и зависит от этого сверхъестественного мира. Платоновская теория о знании также была принята богословием Августина. Эту часть философии Платона Августин приспособил к своему учению об освещении: свет, просвещающий человека, входящего в мир (Ин 1:9), - это способ, которым Бог помещает Формы в человеческий разум.

В-третьих, богословие иногда обосновывается философией. Когда христианское богословие начало сталкиваться с язычеством и нехристианскими религиями, появилась необходимость в независимом теоретическом базисе, подтверждающем истинность послания. Эту работу, начатую апологетами, блестяще завершил Фома Аквинский, нашедший этот базис в аргументах Аристотеля в пользу бытия Бога. В данном случае философия смогла придать богословию больше основательности.

И последнее, в некоторых случаях философия вкладывает даже в богословие свое содержание. Георг Гегель, напр., рассматривал христианство в свете своей идеалистической философии. Результатом стал полностью рационализированный вариант христианства. В истинах христианства он видел лишь примеры универсальной истины, диалектическую схему, которой следует история. Возьмем, напр., Троицу. Как чисто абстрактное понятие, Бог - это Отец, а как вечно выходящий в мир - Сын, а как возвращающийся из мира и обогащенный этим опытом - Святой Дух. Тем, что учение христианства вписывается в общую триаду истории (тезис, антитезис и синтез), его истины принимаются и удостоверяются, но как универсальные истины, а не конкретные факты. Таким образом, понимание христианства меняется, поскольку его содержание приспосабливается к философии, считающейся истинной.

3.4.1. Основы теистического идеализма

Для античного мышления область внеразумного — это царство чувственности и мнения, к коему древние философы относили и веру. С христианской точки зрения этот ход мысли вполне оправдан для своего времени: вера язычников была суетной, и разум великих философов, пусть и принадлежавших к этой эпохе, возвысился над ней, обозначив ее смысловой конец. Лежащая в основе библейского откровения вера в Бога, Которого не видел никто никогда и встреча с Которым лицом к лицу означает смерть для смертного, не только сверхчувственна, но и сверхразумна, хотя проявляется и в чувстве, и в разуме. Эпоха Средних веков показывает нам разум в принципиально новой для него ситуации. Собственно философский исход этой ситуации в том, что разум присваивает себе атрибуты духа, в то время как на самом деле сам разум есть атрибут духовного. Дух — субъект, а разум — его предикат. Дух свободен — разумен и «безумен», а разум не свободен от собственной разумности. Самым ярким примером рационализации духовного выступила система Гегеля, смешавшая человеческое с ангельским, а ангельское с Божественным.

«... Дух все проницает, и глубины Божии » (1Кор 2:10). Разум, примеривший на себя одеяние духа и построивший к XX в. мощную культуру разума, просвещенного своим собственным светом, испытал в XX столетии потрясения в первую очередь практического толка. Мировые войны велись, и концентрационные лагеря строились народами, которые в свое время стали христианскими, а потом вошли в поток Просвещения. Философский иррационализм лишь эксплицировал в понятиях новую экзистенциальную ситуацию. Говоря на религиозном языке, это сфера греха, т.е. иррационального в точном смысле этого слова, не сводимого к дологической чувственности. Это область внелогического, с особенной отчетливостью обнаружившегося в XX в. для просвещенного своим собственным светом рассудка. Именно это столетие поставило мыслящий разум в отношения к нерациональному в максимально широком горизонте.

Идеализм почти вплотную подходит к образу или интуиции (в широком синонимическом значении этих терминов) Бога, сообщаемой религиями откровения. Указанная близость послужила основанием очень распространенного смешения идеализма с теизмом, которое имеет место не только внутри атеистической, материалистической или позитивистской оппозиции, но и среди представителей обоих типов мировоззрений.

В целом христианство наименее иррационалистично изо всех авраамических религий, выступая религией Логоса и свободы, а значит, осмысленной свободы и освобождающего Логоса. В этом плане исход иррационализма весьма показателен: от дезавуирования претензии рацио на всеохватность к отрицанию Логоса и утверждению реальности абсурда. В Ветхом Завете иррационалистические мотивы сильнее (особенно в Книге Иова), но они сливаются с агностическими и в целом подавляются ими. Наиболее заметны иррационалистические настроения в исламе, но и в этой религии воля Всевышнего не именуется противологичной и абсурдной. Действия Бога в мусульманском сознании выводятся за пределы не только человеческого разума, так сказать, в его теоретической проекции. Они неподсудны и практическому разуму, дающему нравственные оценки, но в любом случае являются благими и осмысленными, пусть и сверхчеловеческим образом.

Можно сказать, что идеализм по своей основной тенденции гностичен, а агностицизм представляет собой закономерную реакцию на чрезмерность этого гнозиса, имеющую место в рамках сферы рационального. Теизм мистичен, ибо преодолевает крайности гностицизма и агностицизма через процессуальное отношение к тайне, открывающейся в религиозном опыте.

Идеализм вплотную подходит к библейскому откровению о Боге, но не разрешается в него без остатка. Исторически это видно во взаимодействии эллинской мудрости с адептами религий откровения, что началось в иудейском мире на рубеже нашей эры (Филон Александрийский) и получило особенно интенсивное развитие в рамках христианской культуры, будучи оплодотворенным сугубо евангельской идеей вочеловечивания Логоса. Идеалистическое понятие о Боге не схватывает собственно откровенного в нем, «положительного», как скажет в поздний период своего творчества Шеллинг, оценивая итоги двухтысячелетнего развития идеализма уже внутри христианской культуры. Положительным, т.е. тем, что не удерживается никакими ограничениями понятийного мышления, составляя их питательную духовную среду, является личность Божества, а именно Его уникальность, свобода, творческая активность и святость.

Идеалистическое понятие о Боге есть не что иное, как осознание следа, который Бог оставил в человеческом разуме, да и во всем творении. Опыт богопознания, лежащий в основе теизма, иной. Даже своему избраннику Моисею, удостоенному необычного общения с Богом, Бог не открыл Свое лицо, поскольку для представителя человеческого рода, изгнанного из рая, встреча с Богом лицом к лицу, т.е. собственно личное, означает смерть.

Философы же обнаруживают лишь следы от давно прошедшей Славы Божией. Из систематического прослеживания следов от Славы Божией в мире к тому, Кто их оставил, рождаются доказательства бытия Божьего. В своих доказательствах разум совершает прыжок от понятия Абсолютного к положительной реальности Божества, на что справедливо указал Кант. С чисто рационалистической точки зрения этот скачок представляет собой разрыв в сплошности рационального. Онтологически ему соответствует дистанция между Творцом и его творением. Ложность идеализма состоит вовсе не в этом необоснованном «скачке» за свои собственные пределы, как это полагал Кант. Разум совершает его свободно силою духовной способности. Ложность идеализма в стремлении выдать свое понятие за сам его предмет, подменить предикатами абсолютную субъектность.

Божество идеализма — это Абсолютный Разум, бесконечный космический Ум или носитель такового. Важнейшим аспектом личностного бытия является духовность: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине » (Ин 4: 24). Однако для рационалистической европейской традиции очень характерно отождествлять духовность с разумностью, тогда как они представляют собой вещи близкие, но нетождественные, подобно огню и свету. В рамках этой интеллектуальной традиции Откровение соединялось с философией Аристотеля, система которого создает для этого самые благоприятные предпосылки. Пользуясь терминологией Аристотеля, дух — активный разум, в то время как душа, обладающая структурностью, т.е. мыслящая или разумная душа, может быть оценена как пассивный или страдательный разум. В этом значении душа — восприемница и потому носительница смысла, идеи. Дух же является носителем в подлинном значении создателя этого смысла или идеи.

Новозаветное откровение вводит в состав философско-теологической рациональности неудобную для него идею внутренней противоречивости жизни абсолютного Существа. В Ветхом Завете она не видна, относясь разве что к противоречиям в действиях Бога по отношению к миру: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это » (Ис 45: 7). Самое существо Нового Завета подводит к мысли о единстве тождественного и различного в жизни Абсолютного. Слово, сотворившее мир и все, что в нем, стало плотью. Бог стал Сыном Человеческим. Переводя это евангельское откровение на язык абстрактных философских категорий, можно сказать, что всеобщее стало единичным, субъект — объектом, субстанция — модусом. Однако это становление не является абстрактным изменением конечных вещей, бесконечным током Гераклита, который подобен течению реки. Бог, воплотившийся и вочеловечившийся, остается Богом по своей природе. Неподвижная по природе субстанция «сдвинулась» в модус, подвигнув себя к этому, но осталась при этом субстанцией. Напряжением еще большего порядка является смерть и воскресение Богочеловека, в которых носитель бытия и жизни испытал максимум ничтожества, оставаясь в этом процессе максимумом бытийности сущего.

Поскольку теизм опирается на понятие духа, который разумен, но не тождествен разуму, это миросозерцание можно было бы назвать спиритуализмом. Однако термин «спиритуализм» слишком многозначен в современном его употреблении. Не говоря уже о возможности примитивного смешения со «спиритизмом», следует отметить абстрактный характер духовности спиритуализма. Так, под спиритуализмом понимают духовность внеличностную, даже направленную на погашение человеком в себе личностного начала (напр., в некоторых восточных доктринах и практиках). Спиритуализмом называют наиболее радикальный идеализм, а также духовно-практическую установку, содержанием которой является крайний аскетизм. Термин «персонализм» более уместен для оценки теистического миросозерцания. Однако современная философия, особенно французская, демонстрирует нам варианты «персонализма» без Бога. Такой «персонализм» можно оценить как мнимость, которую создает «душевный» (по терминологии ап. Павла) человек по поводу самого себя. Теизм, с учетом сказанного, представляет собой духовно-персоналистическое мировоззрение.

Формально идеализм подходит к пониманию Божества как личности, а именно — абсолютного субъекта. Но содержательно совершенно не насыщает его. Классическое определение, данное Божеству Аристотелем — «Форма форм», в данном случае показательно. Закон формален по природе, а если внутренняя жизнь Создателя носит исключительно законотворческий характер, то иначе как пресной и скучной ее не назовешь. Б. Рассел довольно остроумно назвал гегелевский образ Абсолютного «профессорским богом». Таким образом, философия в своем максимуме достигает существования Бога, но не Иисуса, как конкретную историческую личность.

Помимо личной свободы, которая присуща Божественной жизни в наибольшей степени, идеалистическое понятие Божественного не схватывает, можно сказать, собственно религиозное в нем — святость Бога. По Аристотелю, ни от чего так не далек Бог, как от различения добра и зла. Платон, а вслед за ним Шеллинг, конечно, говорят о Боге, «не знающем зависти», но библейское понятие святости является гораздо более глубоким. С ним связаны такие совершенно «нелогичные» феномены, как гнев Божий и Его милосердие. Но они-то и являются проявлениями личностной сущности Божества, вне их контекста любовь Божия превращается в своего рода метафизический закон всемирного тяготения.

Кроме того деятельность совершенного управления миром через положенные ему законы вполне может быть осуществлена духовными существами низшего, в сравнении с Богом уровня, которых Он специально создал для этого, — ангелами. Бог идеализма — это «Совершенный Монарх в царстве духов», по аутентичному для данного мировоззрения выражению Лейбница. Бог идеализма — царь среди ангелов. Нельзя сказать, что Бог не является таковым с теистической позиции, но невозможно и ограничить Его жизнь ангельским горизонтом. В идеализме человеческий разум, ищущий Бога, поднялся до ангельского уровня в иерархии творения (для атеистического иррационализма, наоборот, упал), обозначив предел человеческих возможностей. Отвлеченным началом идеализм становится тогда, когда настаивает на том, что его понятие Абсолютного, являющееся по преимуществу отображением ангельского мира, на деле представляет собой «...изображение Бога, как он есть в своей вечной сущности до сотворения природы и конечного духа». Гегелевское преувеличение лишь отчасти является таковым. Идеализм поклоняется твари, пусть и самой совершенной. В этом его преимущество перед другими мировоззрениями и недостаток в сравнении с теизмом.