| Тахикардия до 100 ударов в 1 мин Субфебрильная температура Локальная боль и болезненность при пальпации живота Частота дыхания более 20 в 1 мин Болезненность при ректальном исследовании Симптомы: Раздольского Воскресенского Бартомье Ровсинга Ситковского Образцова Щеткина—Блюмберга Кушниренко | 50 % 50 % 95-100 % 80% 45-50 % 60 % 60% 65 % 60% 50% 25-30 % 80% 40 % |

При деструктивном аппендиците часто обнаруживают некоторое отставание в акте дыхания правой половины живота, особенно в нижних отделах. При перфоративном аппендиците почти вся брюшная стенка напряжена, не участвует в акте дыхания в связи с возникшим перитонитом.

При перкуссии живота у многих больных удается определить умеренный тимпанит над правой подвздошной областью, часто распространяющийся на весь гипогастрий. У 60 % больных сотрясение воспаленной брюшины при перкуссии в правом нижнем квадранте живота вызывает резкую болезненность (симптом Раздольского), в большинстве случаев соответствующую локализации источника воспаления.

Пальпация живота позволяет обнаружить два наиболее важных симптома острого аппендицита — локальную болезненность и напряжение мышц брюшной стенки в правой подвздошной области. Поверхностную пальпацию следует начинать в левой подвздошной области, последовательно проводя по всем отделам (против часовой стрелки), и заканчивать в правой подвздошной.

"Ключом" к диагнозу острого аппендицита, "симптомом, спасшим жизни миллионам больных", является защитное напряжение мышц брюшной стенки. Необходимо различать степень напряжения мышц брюшной стенки: от небольшой резистентности до ярко выраженного напряжения и, наконец, "доскообразный живот".

Симптом защитного напряжения мышц живота возникает рефлекторно (висцеромоторный рефлекс) в результате раздражения париетальной брюшины воспалительным процессом. Его местоположение соответствует локализации воспаленного отростка. В случае типичного расположения аппендикса симптом локальной мышечной защиты выявляют только в правой подвздошной области. Более обширная зона мышечного напряжения свидетельствует о распространении воспаления по брюшине, т. е. о диффузном перитоните. Напряжение мышц брюшной стенки может отсутствовать у лиц с выраженной жировой клетчаткой, многорожавших женщин, престарелых людей, пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Скольжение рукой по брюшной стенке через рубашку в направлении от эпигастрия к лонной области позволяет обнаружить (в 60—70 %) зону кожной гипертензии (болезненности) в правой подвздошной области (симптом Воскресенского).

Для определения болевых симптомов проводят глубокую пальпацию живота. Ее начинают, так же как и поверхностную, с левой стороны вдали от места проецируемой боли. Одним из наиболее информативных признаков является симптом Щеткина—Блюмберга (медленное глубокое надавливание на брюшную стенку всеми сложенными вместе пальцами кисти не влияет на самочувствие пациента, тогда как в момент быстрого отнятия руки больной отмечает появление или резкое усиление боли). При остром аппендиците симптом Щеткина—Блюмберга положителен в той части брюшной стенки, которая ближе всего располагается к червеобразному отростку. Симптом обусловлен сотрясением воспаленной брюшины и не является специфическим. Нередко (40 %) обнаруживают появление или усиление боли в правой подвздошной области при резком, отрывистом кашле (симптом Кушниренко).

Сотрясение внутренних органов происходит и при симптоме Ровсинга: надавливание левой рукой на брюшную стенку в левой подвздошной области соответственно расположению нисходящей части ободочной кишки, а правой — на ее вышележащую часть (толчкообразно) вызывает появление или усиление боли в правой подвздошной области.

При повороте больного на левый бок червеобразный отросток становится более доступным для пальпации вследствие смещения влево большого сальника и петель тонкой кишки. При пальпации в этом положении в правой подвздошной области отмечают появление или усиление болезненности (положительный симптом Бартомье).

Если в положении больного на левом боку кистью правой руки медленно сместить петли кишечника снизу вверх и слева направо, а затем во время выдоха резко убрать руку, внутренние органы под влиянием силы тяжести смещаются в исходное положение. Это приводит не только к сотрясению внутренних органов и воспаленной брюшины, но и к натяжению брыжейки отростка, что провоцирует при остром аппендиците резкую боль в правой подвздошной области.

Если воспаленный отросток предлежит к правой подвздошно-пояснич-ной мышце (m. ilcopsoas), to пальпация правой подвздошной области в момент подъема больным выпрямленной в коленном суставе правой ноги будет вызывать резкую болезненность (симптом Образцова).

Сопоставляя данные перкуссии брюшной стенки, поверхностной и глубокой пальпации живота, можно выявить область максимальной выраженности симптомов раздражения брюшины, т. е. область наиболее выраженного развития воспалительного процесса. При неосложненном остром аппендиците она чаще всего проецируется в площадь треугольника, углы которого соответствуют пупку, правой передневерхней ости подвздошной кости и правому лонному бугорку. При осторожном обследовании больного в типичном случае можно определить наиболее болезненную точку. Обычно она располагается на границе между средней и наружной третями линии, соединяющей пупок и правую передневерхнюю ость (точка Мак-Бернея) или на границе между средней и правой третью линии, соединяющей 2 пе-редневерхние ости подвздошных костей (точка Ланца).

Физикальное обследование следует завершить ректальным исследованием. При расположении воспаленного отростка на дне пузырно-прямоки-шечного (маточно-прямокишечного) углубления можно установить резкую

Признаки острого аппендицита по данным лабораторных и инструментальных методов исследования

| Лейкоцитоз более 10 - 109/л Микрогематурия, микропиурия Рентгенологический симптом "сторожащей петли" УЗИ: симптом "кокарды" Лапароскопическая идентификация воспаленного аппендикса | 90 % 25 % 80 % 90-95 % 90 % |

болезненность правой и передней стенок кишки, что часто позволяет поставить окончательный диагноз.

болезненность правой и передней стенок кишки, что часто позволяет поставить окончательный диагноз.

За последние 100 лет различными хирургами было описано более 120 признаков острого аппендицита, но ни один из них не является патогномо-ничным для этого заболевания. Все они указывают лишь на существование острого воспалительного процесса в животе. Хотя типичные признаки (характерная последовательность развития жалоб, локальная боль, мышечная защита, симптом Щеткина— Блюмберга в правом нижнем квадранте живота), если они выявляются у больного, достаточно информативны, их отсутствие не исключает диагноз острого аппендицита. Его следует заподозрить у любого пациента с клинической картиной "острого живота", если у больного ранее не удален отросток.

Лабораторная и инструментальная диагностика. При клиническом обследовании больных с подозрением на наличие острого аппендицита следует считать обязательным проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Изменения в крови не являются специфическими, однако они позволяют верифицировать острый воспалительный процесс и в сочетании с другими признаками подтвердить диагноз. Чаще всего (90 %) обнаруживают лейкоцитоз более 10- 109/л, у 75 % больных лейкоцитоз достигает значения 12 • 109/л и более. Кроме того, у 90 % больных лейкоцитоз сопровождается сдвигом лейкоцитарной формулы влево, при этом у 2/3 больных обнаруживают более 75 % нейтрофилов. Однако у 10 % больных количество лейкоцитов остается нормальным, а у ВИЧ-инфицированных может выявляться лейкопения.

В анализе мочи у 25 % больных обнаруживают незначительное количество эритроцитов и лейкоцитов, что обусловлено распространением воспаления на стенку мочеточника (при ретроцекальном ретроперитонеальном расположении отростка) или мочевого пузыря (при тазовом аппендиците).

В ряде случаев целесообразно прибегать к лучевым методам диагностики (обзорная рентгеноскопия органов грудной клетки и брюшной полости, УЗИ, компьютерная томография).

При обзорной рентгеноскопии органов брюшной полости у 80 % больных можно выявить один или несколько косвенных признаков острого аппендицита: уровень жидкости в слепой кишке и терминальном отделе подвздошной кишки (симптом "сторожащей петли"), пневматоз подвздошной и правой половины ободочной кишки, деформация медиального контура слепой кишки, нечеткость контура m. ileopsoas. Значительно реже выявляют рентгенопозитивную тень калового камня в проекции червеобразного отростка. При перфорации аппендикса иногда обнаруживают газ в свободной брюшной полости.

При наличии стертой клинической картины заболевания, невозможности с уверенностью установить или опровергнуть диагноз острого аппендицита, прежде всего у женщин детородного возраста, у пожилых людей и стариков, у детей, показаны УЗИ и/или лапароскопия.

При остром аппендиците воспаленный отросток идентифицируют по данным УЗИ более чем у 90 % больных. Его прямыми отличительными признаками являются увеличение диаметра червеобразного отростка до 8— 10 мм и более (в норме 4—6 мм), утолщение стенок до 4—6 мм и более (в норме 2 мм), что в поперечном сечении дает характерный симптом "мишени" ("кокарды"). Косвенными признаками острого аппендицита считают ригидность отростка, изменение его формы (крючковидная, S-образная), наличие конкрементов в его полости, нарушение слоистости его стенки, инфильтрация брыжейки, обнаружение скопления жидкости в брюшной полости. Точность метода в руках опытного специалиста достигает 95 %.

Лапароскопические признаки острого аппендицита можно также разделить на прямые и косвенные. К прямым признакам относят видимые изменения отростка, ригидность стенок, гиперемию висцеральной брюшины, мелкоточечные кровоизлияния на серозном покрове отростка, наложения фибрина, инфильтрация брыжейки. Непрямые признаки — наличие мутного выпота в брюшной полости (чаще всего в правой подвздошной ямке и малом тазу), гиперемия париетальной брюшины в правой подвздошной области, гиперемия и инфильтрация стенки слепой кишки.

Специфических признаков катарального аппендицита, позволяющих отличить его при лапароскопии от вторичных изменений отростка (на фоне пельвиоперитонита, аднексита, мезаденита, тифлита), не существует.

При флегмонозном аппендиците отросток утолщен, напряжен, серозная оболочка гиперемирована, имеет геморрагии, налеты фибрина. Брыжейка инфильтрирована, гиперемирована. В правой подвздошной области может быть виден мутный выпот.

При гангренозном аппендиците отросток резко утолщен, зеленовато-черного цвета, неравномерно окрашен, на его серозной оболочке видны множественные очаговые или сливные кровоизлияния, наложения фибрина, брыжейка резко инфильтрирована. В правой подвздошной области часто виден мутный серозно-фибринозный выпот. Считают, что диагностическая точность лапароскопии при остром аппендиците составляет 95—98 %.

К компьютерной томографии прибегают при осложненном аппендиците с целью дифференциальной диагностики аппендикулярного инфильтрата и опухоли слепой кишки, а также для поиска отграниченных скоплений гноя (абсцессов).

22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

Аппендицит — воспалительное заболевание, поэтому крайне важно с самого начала обследования на основании оценки клинических и лабораторных данных установить вариант ответной реакции организма больного на воспаление. В начале развития процесса реакция организма строго контролируется иммунной системой и носит местный защитный характер. Но при деструктивном аппендиците может возникнуть синдром системной реакции организма на воспаление. Для него характерно повышение температуры тела выше 38°С, увеличение частоты дыхания выше 20 в 1 мин, учащение пульса выше 90 в 1 мин, лейкоцитоз выше 12 000 или палочкоядерный сдвиг выше 10 %. Далеко не всегда эти признаки обнаруживают одновременно.

Так, при нарушении функции двух органов (присутствуют 2 критерия) тяжесть воспалительной реакции оценивают как легкий синдром. В этом случае врач обязан обратить на это серьезное внимание, воспринять как симптом тревоги и определять указанные критерии каждые 2—3 ч. При нарушении функции трех органов (обнаружены 3 критерия) состояние больного следует оценивать как сред нетяжелое, а при 4 симптомах — как тяжелое. Определение указанных параметров в процессе наблюдения за больным является строго обязательным, так как позволяет судить о нарастании тяжести воспаления и необходимости принятия срочных мер для лечения.

При остром катаральном аппендиците, встречающемся у 3—5 % больных, заболевание обычно начинается с появления тупой, давящей, реже схваткообразной боли в эпигастрии или по всему животу без определенной локализации. Эта боль причиняет пациенту дискомфорт. Через некоторое время боль мигрирует в правый нижний квадрант живота и усиливается, иногда сопровождаясь тошнотой, однократной рвотой. Общее состояние больного остается удовлетворительным. Температура тела не повышена, тахикардии нет. В правой подвздошной области определяют незначительное мышечное напряжение и локальную болезненность. Симптом Щеткина— Блюмберга у большинства больных отрицательный, в то время как другие признаки (Бартомье, Ситковского, Ровсинга) выявляются достаточно отчетливо. В общем анализе крови — незначительный лейкоцитоз (10—12 • 109/л).

В связи с отсутствием специфических патологоанатомических изменений в отростке многие врачи отвергают такой диагноз. В сомнительных случаях целесообразно установить наблюдение за больным с измерением температуры тела, пульса и лейкоцитоза. Нарастание отмеченных изменений свидетельствует о прогрессировании воспаления в отростке, что позволяет уточнить диагноз.

Флегмонозный аппендицит — наиболее частая клиническая форма (75— 85 %), которую обнаруживают при поступлении больных в стационар. Для него характерна интенсивная постоянная боль, которая четко локализуется в правой подвздошной области, часто принимая пульсирующий характер. Больные жалуются на выраженную тошноту, рвота возникает редко, язык обложен. Наблюдают умеренное отставание при дыхании правого нижнего квадранта живота. Здесь же при пальпации обнаруживают кожную гиперестезию и выраженное защитное напряжение мышц брюшной стенки. Глубокая пальпация этой области сопровождается значительной болезненностью, отчетливо проявляются основные симптомы раздражения брюшины (симптом Щеткина—Блюмберга, Ровсинга) и другие симптомы, характерные для острого аппендицита (Воскресенского, Ситковского, Бартомье). Температура тела фебрильная (37,6—38,2°С), пульс 80—90 в 1 мин, количество лейкоцитов 12—15 • 109/л. Реакция организма на воспаление при флег-монозном аппендиците не носит черты системной. Имеется четкая тенденция к локализации воспаления. Лишь 1—2 признака могут указывать на присутствие SIRS.

Гангренозный аппендицит характеризуется гибелью чувствительных нервных окончаний в стенке отростка, и вследствие этого субъективное ощущение боли значительно снижается и может даже совершенно исчезнуть. На фоне нарастающей интоксикации (бледность кожи и слизистых оболочек, адинамия, выраженная тахикардия — 100—120 ударов в 1 мин) может появиться эйфория и неадекватная самооценка. На фоне тошноты возникает повторная рвота. Язык сухой, обложен. При исследовании живота обращает внимание несоответствие — незначительное напряжение мышц брюшной стенки и резкая болезненность при глубокой пальпации в правой подвзд стенки и резкая болезненность при глубокой пальпации в правой подвздош-

ной области. Живот умеренно вздут, перистальтические шумы ослаблены. Симптомы "острого живота" положительные. Температура тела обычно выше 38°С, но нередко бывает нормальной или даже пониженной. Несоответствие частоты пульса уровню температуры тела — характерный для гангрены отростка признак ("токсические ножницы"). Количество лейкоцитов незначительно повышено (9—12 тыс.) или находится в пределах нормы, но обращает внимание значительный сдвиг в лейкоцитарной формуле в сторону увеличения юных форм нейтрофилов. При гангренозном и перфоративном аппендиците воспаление распространяется на значительную часть брюшины, развивается синдром системного ответа на воспаление, который сигнализирует о возможности появления распространенного перитонита и сепсиса.

Отличительным признаком перфоративного аппендицита является возникновение резчайшей боли в правой подвздошной области. Это особенно заметно на предшествующем фоне фазы "мнимого благополучия" при гангренозном аппендиците и с трудом различимо при исходно интенсивной, пульсирующей, дергающей боли у больных флегмонозным аппендицитом.

Затем боль становится постоянной, а интенсивность ее непрерывно нарастает. Возникает повторная рвота. Наблюдается значительная тахикардия, язык сухой, обложен. Умеренная резистентность мышц брюшной стенки сменяется выраженным разлитым напряжением,' вплоть до развития "доско-образного живота". С течением времени вздутие живота нарастает, перистальтика не выслушивается, симптомы раздражения брюшины выявляются на все большей поверхности брюшной стенки (справа налево и снизу вверх). Температура тела значительно повышается, отмечаются гектические размахи. Количество лейкоцитов, как правило, резко повышено, но иногда несколько снижено, что сопровождается резким нейтрофильньш сдвигом влево.

22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

Подобные проявления заболевания встречаются у 20—30 % больных. Атипизм клинической картины объясняют многообразием вариантов расположения червеобразного отростка в животе, а также возрастными и физиологическими вариантами индивидуальной реактивности организма, наличием или отсутствием признаков системной реакции организма на воспаление (табл. 22.1).

Самым частым вариантом атипических форм является ретроцекаль-ный аппендицит (50—60 %). В этом случае отросток может тесно предлежать к правой почке, мочеточнику, поясничным мышцам. Заболевание начинается обычно с боли в эпигастрии или в правой половине живота. Если происходит ее миграция, то она локализуется в правой боковой или поясничной области. Боль постоянная малоинтенсивная, как правило, усиливается при ходьбе и движении в правом тазобедренном суставе. Развивающаяся контрактура правой подвздошно-поясничной мышцы может приводить к хромоте на правую ногу. Тошнота и рвота бывают реже, чем при типичном расположении отростка, но раздражение купола слепой кишки обусловливает возникновение 2—3-кратного жидкого и кашицеобразного стула. Ирритация почки или стенки мочеточника приводит к возникновению дизурии. При объективном исследовании отмечают отсутствие ключевого симптома — повышения тонуса мышц передней брюшной стенки, но выявляют ригидность поясничных мышц справа. Зона максимальной болезненности

Таблица 22.1. Симптоматика острого аппендицита в зависимости от локализации отростка

| Локализация отростка | Локализация боли | Болезненность брюшной стенки | Напряжение мышц живота | Дизурия, те-незмы | Болезненность при ректальном или вагинальном исследовании |

| Подвздошная ямка | Эпигастрий, правая подвздошная область | В правом нижнем квадранте | Правый нижний квадрант | Редко | Редко |

| Подпече-ночный | Эпигастрий, правое подреберье | Правый верхний квадрант | Правое подреберье | Нет | Нет |

| Ретроце-кальный | Может не быть миграции боли. Слабо локализованная боль в правом боковом отделе живота | Реже в правом нижнем квадранте, чаще в поясничной области справа | Поясничная область справа | Может быть | Нет |

| Тазовый | Лонная область, может быть слева | Отсутствует | Нет | Почти всегда | Часто |

| Медиальная | Пупочная область, редко правая подвздошная | Околопупочная область живота | Правая половина | Нет | Редко |

локализуется около гребня подвздошной кости или в правой боковой области живота. Симптом Щеткина—Блюмберга на передней брюшной стенке сомнителен, его можно вызвать лишь в области правого поясничного треугольника (Пти). Характерными для ретроцекального аппендицита являются симптом Образцова и болезненность при перкуссии и пальпации поясничной области справа. При исследовании лабораторных данных следует обратить внимание на анализ мочи, где обнаруживают лейкоциты, свежие и выщелоченные эритроциты.

Близость забрюшинной клетчатки, плохое опорожнение отростка вследствие изгибов и деформаций, обусловленных короткой брыжейкой, а значит, и худшие условия кровоснабжения вместе со скудной атипической клинической картиной предопределяют склонность к развитию осложненных форм аппендицита.

Низкое или тазовое расположение отростка встречается в 15—20 % атипических форм, причем у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин. Отросток может располагаться или над входом в малый таз, или на дне прямокишечно-пузырного (маточного) углубления, непосредственно в полости малого таза. В этих условиях боль часто начинается по всему животу, а затем локализуется в первом случае — в лонной области, реже — в левой паховой; во втором — над лоном либо в правой подвздошной области, непосредственно над паховой складкой.

Близость воспаленного отростка к прямой кишке и мочевому пузырю нередко вызывает императивный, частый, жидкий стул со слизью (тенезмы), а также учащенное болезненное мочеиспускание (дизурию). Живот при ос-

мотре правильной формы, участвует в акте дыхания. Сложность диагностики в том, что напряжение мышц живота и симптом Щеткина—Блюмберга могут отсутствовать. Диагноз уточняется при ректальном исследовании, поскольку уже в первые часы обнаруживают резкую болезненность передней и правой стенок прямой кишки (симптом Куленкампффа). У детей может одновременно появляться отек и инфильтрация ее стенок.

В связи с частым ранним отграничением воспалительнго процесса температурная и лейкоцитарная реакции при тазовом аппендиците выражены слабее, чем при типичной локализации отростка.

Медиальное расположение отростка встречается у 8—10% больных с атипичными формами аппендицита. При этом отросток смещен к средней линии и располагается близко к корню брыжейки тонкой кишки. Именно поэтому аппендицит при срединном расположении органа характеризуется бурным развитием клинических симптомов.

Боль в животе вначале носит разлитой характер, но затем локализуется в области пупка или правом нижнем квадранте живота, сопровождаясь многократной рвотой и высокой лихорадкой. Локальная болезненность, напряжение мышц живота и симптом Щеткина—Блюмберга наиболее ярко выражены около пупка и справа от него. Вследствие рефлекторного раздражения корня брыжейки рано возникает и быстро нарастает вздутие живота из-за пареза кишечника. На фоне увеличивающейся дегидратации появляется лихорадка.

При подпеченочном варианте острого аппендицита (2—5% атипичных форм) боль, первоначально появившаяся в подложечной области, перемещается затем в правое подреберье, обычно локализуясь латеральнее проекции желчного пузыря — по переднеподмышечной линии. Пальпация этой области позволяет установить напряжение широких мышц живота, симптомы раздражения брюшины, иррадиацию боли в подложечную область. Симптомы Ситковского, Раздольского, Ровсинга бывают положительными. Верифицировать высокое расположение купола слепой кишки можно при обзорной рентгеноскопии органов брюшной полости. Полезную информацию может дать УЗИ.

Левосторонний острый аппендицит наблюдают крайне редко. Эта форма обусловлена обратным расположением внутренних органов или избыточной подвижностью правой половины ободочной кишки. Клинические проявления заболевания отличаются только локализацией всех местных признаков аппендицита в левой подвздошной области. Диагностика заболевания облегчается, если врач обнаруживает декстракардию и расположение печени в левом подреберье.

Острый аппендицит у детей имеет клинические особенности в младшей возрастной группе (до 3 лет). Незаконченное созревание иммунной системы и недоразвитие большого сальника (он не достигает аппендикса) способствуют быстрому развитию деструктивных изменений в червеобразном отростке, снижают возможность отграничения воспалительного процесса и создают условия для более частого развития осложнений заболевания.

Отличительным признаком развития болезни является преобладание общих симптомов над местными. Клиническим эквивалентом боли у детей младшего возраста считают изменение их поведения и отказ от приема пищи. Первым объективным симптомом часто бывает лихорадка (39—39,5°С) и многократная рвота (у 45—50 %). У 30 % детей отмечают частый жидкий стул, который вместе со рвотой приводит к развитию ранней дегидратации.

При осмотре обращают внимание на сухость слизистых оболочек полости рта и тахикардию свыше 100 ударов в 1 мин. Осмотр живота целесооб-

разно проводить в состоянии медикаментозного сна. С этой целью ректаль-но вводят 2 % раствор хлоргидрата из расчета 10 мл/год жизни больного. Осмотр во сне позволяет выявить провоцируемую боль, проявляющуюся сгибанием правой ноги в тазобедренном суставе и попыткой оттолкнуть руку хирурга (симптом "правой ручки и правой ножки"). Кроме того, обнаруживают мышечное напряжение, которое во время сна удается дифференцировать от активной мышечной защиты. Ту же реакцию, что и пальпация живота, вызывает и перкуссия передней брюшной стенки, проводимая слева направо. В крови у детей до 3 лет обнаруживают выраженный лейкоцитоз (15—18 • 109/л) с нейтрофильным сдвигом.

У больных пожилого и старческого возраста (около 10 % всех пациентов с острым аппендицитом) пониженная реактивность организма, склероз всех слоев стенки отростка, а также кровеносных сосудов, питающих аппендикс, предопределяют, с одной стороны, стертость клинических проявлений острого аппендицита, с другой — преобладание деструктивных форм.

Физиологическое повышение порога болевой чувствительности приводит к тому, что многие пациенты упускают из виду возникновение эпигаст-ральной фазы болей и связывают начало болезни с болью в правой подвздошной области, интенсивность которой варьирует от сильной до незначительной. Тошнота и рвота возникают реже, чем у людей зрелого возраста. Задержку стула, характерную для аппендицита, больные часто объясняют привычным запором.

При обследовании следует обратить внимание на выраженное общее недомогание, сухость слизистых оболочек полости рта на фоне вздутия живота, обусловленного парезом кишечника. Хотя вследствие возрастной релаксации брюшной стенки мышечное напряжение над очагом поражения выражено незначительно, кардинальный симптом — локальную болезненность при пальпации и перкуссии над местом расположения червеобразного отростка — обычно выявляют. Часто симптомы Щеткина—Блюмберга, Воскресенского, Ситковского, Ровсинга выражены нечетко, имеют стертую форму. Температура тела даже при деструктивном аппендиците остается нормальной или повышается до субфебрильных значений. Количество лейкоцитов также нормально или повышено до 8—12- 109/л, нейтрофильный сдвиг не выражен. У стариков чаще, чем у лиц среднего возраста, возникает аппендикулярный инфильтрат, характеризующийся медленным вялотекущим течением. Отсутствие указаний на острый приступ боли в животе, первое обращение к врачу в фазу плотного инфильтрата в правой подвздошной области заставляют врача проводить дифференциальный диагноз между аппендикулярным инфильтратом и раком слепой кишки.

22.1.3. Острый аппендицит у беременных

Острый аппендицит — самая частая причина неотложных хирургических операций у беременных. Частота его возникновения варьирует от 1:700 до 1:3000 беременных. Около 50 % случаев приходится на II триместр, еще 50 % — на I и III триместры беременности.

Проявления симптомов острого живота у беременных редуцированы вследствие гормональных, метаболических и физиологических изменений, связанных с беременностью, которые меняют облик болезни и сохраняются в течение всего периода вынашивания плода. Основное значение в развитии изменений клиники острого аппендицита имеют прогрессирующая релак-

|

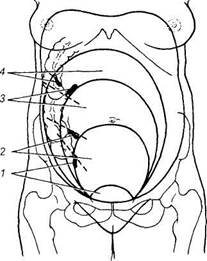

Рис. 22.2. Оттеснение слепой кишки маткой при различных сроках беременности.

] — при беременности до 10 нед; 2 — при беременности 11—20 нед; 3 — при беременности 21—30 нед; 4 — при беременности 31—40 нед.

сация мышц передней брюшной стенки и смещение внутренних органов: аппендикс и слепая кишка смещаются крани-ально, брюшная стенка поднимается и отодвигается от отростка, большой сальник после перемещения вверх не может окутать отросток (рис. 22.2). Кроме того, для беременных характерны физиологический лейкоцитоз, анемия, увеличение концентрации в крови щелочной фос-фатазы и амилазы (плацентарных), снижение воспалительного ответа, частые гастроинтестинальные жалобы (из-за высокого уровня половых стероидов).

Наиболее яркие отличия от типичного течения острого аппендицита возникают во второй половине беременности. Заболевание начинается внезапной резкой болью в животе, которая приобретает постоянный ноющий характер и перемещается в место локализации отростка (правый боковой отдел живота, правое подреберье). Нередко появляющиеся тошнота и рвота не имеют диагностического значения, так как присущи беременным. У 35— 40 % больных выявляют тахикардию свыше 100 ударов в 1 мин, у 20 % — температура тела достигает 38 °С и выше. Только у половины беременных при аппендиците определяют незначительное напряжение мышц передней брюшной стенки, другие симптомы раздражения брюшины могут также отсутствовать. При обследовании обращают внимание на усиление боли в животе при повороте тела с левого бока на правый (симптом Тараненко), сохранение местоположения участка максимально выраженной боли и болезненности при повороте справа налево (симптом Alder). Необходимо отметить, что у 60 % больных лейкоцитоз свыше 15 • 109/л. Для визуализации отростка следует чаще применять УЗ И. В среднем диагностический период у беременных от начала боли в животе до установления диагноза длится до 60 ч.

Указанные объективные (анатомо-физиологические) и субъективные фак

торы создают условия для запоздалой диагностики и развития осложненных

форм аппендицита, что может привести к прерыванию беременности и гибе

ли плода. Поскольку перитонит, а не аппендэктомия определяет риск леталь

ного исхода у матери и фетальной смертности, то именно ранняя операция у

беременной женщины спасает две жизни при обоснованном подозрении на

аппендицит.

22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

Причиной острого аппендицита у ВИЧ-инфицированных является или оппортунистическая инфекция (цитомегаловирус, микобактерии туберкулеза, пневмококки, криптоспоридии), или окклюзия отростка опухолью, характерной для стадии СПИДа (саркома Калоши, неходжкинская лимфома).

Существенных особенностей клинической картины аппендицита при ви-русоносительстве (I и II стадия болезни) нет, они появляются на стадиях вторичных заболеваний (Ш) и собственно СПИДа (IV). Именно для этих пациентов характерны выраженный дефицит массы тела, низкий уровень сывороточных белков. При фоновой цитомегаловирусной инфекции приступу острой боли в животе может предшествовать длительная, упорная ноющая хроническая боль в правой подвздошной области. Развертывание локальной картины острого аппендицита не сопровождается лейкоцитозом у 80—100 % больных. Как правило, значительно чаше, чем в популяции, обнаруживают гангренозный и перфоративный аппендицит, периаппендику-лярный абсцесс. Считают, что масками острого аппендицита у этой категории больных часто бывают вирусный мезаденит и туберкулезный абсцесс. В диагностике заболевания и его осложнений следует чаще использовать УЗИ и компьютерную томографию, а также лапароскопию. Послеоперационный период характеризуется длительной лихорадкой, лейкопенией с абсолютной лимфопенией.

22.1.5. Осложнения острого аппендицита

К осложнениям острого аппендицита относят аппендикулярный инфильтрат, локальные скопления гноя (абсцессы) в брюшной полости (тазовый, межкишечный, поддиафрагмальный), распространенный перитонит и пилефлебит — септический тромбофлебит воротной вены и ее ветвей.

Аппендикулярный инфильтрат — это конгломерат спаянных между собой органов, располагающихся вокруг воспаленного червеобразного отростка, отграничивающих его от свободной брюшной полости. Инфильтрат осложняет течение аппендицита в 3—5 % случаев и развивается спустя 3—5 дней от начала заболевания. Интенсивность боли в животе при этом снижается, в покое она почти полностью исчезает или меняет характер, становясь тупой, нечетко локализованной, несколько усиливаясь лишь при ходьбе. Температура тела нормализуется или снижается до субфеб-рильной.

На фоне убывающей клинической симптоматики в брюшной полости начинает прощупываться различных размеров воспалительный инфильтрат. Сначала пальпируемое образование имеет нечеткие контуры, болезненно. Затем боль исчезает, а контуры "опухоли" приобретают четкую форму, сам инфильтрат становится плотным. Если инфильтрат предлежит к париетальной брюшине (правая подвздошная область, малый таз), то он практически не смещается при пальпации. Над инфильтратом тонус мышц брюшной стенки незначительно повышен; в стороне от него — живот мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения отсутствуют, лейкоцитоз, как правило, умеренный с незначительным нейтрофильным сдвигом.

Исходом аппендикулярного инфильтрата может быть либо его полное рассасывание, либо экспедирование. В типичных случаях воспалительная "опухоль" рассасывается за 1,5—2,5 нед. По мере рассасывания инфильтрата исчезают боль в животе и болезненность при пальпации. Температура тела и картина крови становятся нормальными.

Вследствие нагноения инфильтрата возобновляются боль в животе и болезненность при пальпации. Повышается температура тела, принимающая гектический характер, бывают озноб и тахикардия. Объективно — границы инфильтрата расширяются, становятся нечеткими, пальпация образования резко болезненна. Если инфильтрат предлежит к брюшной стенке, то ино-

гда удается выявить его размягчение и флюктуацию. Как правило, в этой фазе процесса над инфильтратом определяют симптомы раздражения брюшины.

Абсцессы могут образовываться не только вокруг червеобразного отростка, но и в других местах брюшной полости вследствие осумковывания инфицированного выпота, внутрибрюшных гематом или несостоятельности швов культи аппендикса. В связи с этим возникают тазовый, межкишечный и поддиафрагмальный абсцессы. Для поиска гнойников целесообразно использовать УЗИ и компьютерную томографию. Тазовый абсцесс можно выявить при ректальном (вагинальном) исследовании.

Распространенный гнойный перитонит осложняет течение острого аппендицита у 1 % больных, однако при перфоративном аппендиците его наблюдают у 8—10 % пациентов. Перитонит является основной причиной смерти больных при остром аппендиците (см. главу "Перитонит").

Самым ред