Der Erlkönig, Op. 1, D. 328

(1815)

«Лесной царь» — произведение, в котором ярко проявилось романтическое влечение к необычному, к образам фантастическим, к сюжетам, где реальное подчас неотделимо от вымышленного. Характерно само обращение к жанру баллады.

С конца XVIII и особенно в XIX веке возрастающий интерес к фольклору возрождает балладную поэзию. Для поэтов и музыкантов романтического направления этот род искусства обладает особой притягательностью. Баллада, одна из форм народно-поэтического творчества, своими корнями уходит в далёкое средневековье. Пережив длительную эволюцию, баллада сложилась в эпико-драматический жанр со своими типическими признаками. Прежде всего — это произведения сюжетные. Сюжеты баллад легендарны, иногда навеяны отдаленными историческими событиями или старинными преданиями, преображенными народной молвой. Развитие действия часто происходит на мрачно-фантастическом фоне, в необычных условиях.

Баллада — развёрнутое эпическое полотно, в котором объективное повествование о давно прошедшем свободно переходит в драматический показ событий; в то же время эпичность и драматизм не исключают личного авторского отношения, лирических отступлений. Сплетение эпического, драматического и лирического открывало широкий простор творческой фантазии.

В немецкой поэзии возрождением и новой жизнью баллада обязана Гёте, Шиллеру, Гейне. В музыке известностью пользовались баллады немецкого композитора конца XVIII века И. Р. Цумшгега (1760—1802). Шуберт ещё в конвикте увлекался его балладами. У самого же Шуберта песен баллад не так много, и «Лесной царь» остаётся самым совершенным его созданием в этом новом жанре романтической музыки.

Но характерно для Шуберта, что сгущённую фантастичность картины «Лесного царя», мрачную ночь, бешеную скачку коня, бредовые видения умирающего ребёнка он облекает в реальные образы действительного мира, отчего драматизм происходящего становится более ощутимым, остро впечатляющим.

Лесной царь» — свободная композиция, музыкальное строение которой подчинено развёртыванию сюжета. Замечательна при этом гармония всех соотношений: сквозного музыкально-драматического развития и симметричности форм, вокального и инструментального начал, выразительности и изобразительности.

Ритм сопровождения, его непрерывное тяжёлое биение (октавные и аккордовые репетиции триолями), пронизывает балладу, скрепляет и объединяет все части целого. В эту безостановочную октавную дробь — подражание топоту коня, скачке — вклиниваются тревожно-возбуждённые гаммообразные взлёты в басу. Объединяя изобразительные и выразительные приёмы, Шуберт создаёт полную зрительно-слуховую иллюзию.

Начинается баллада большим фортепианным вступлением, материал которого продолжает затем развиваться в партии сопровождения.

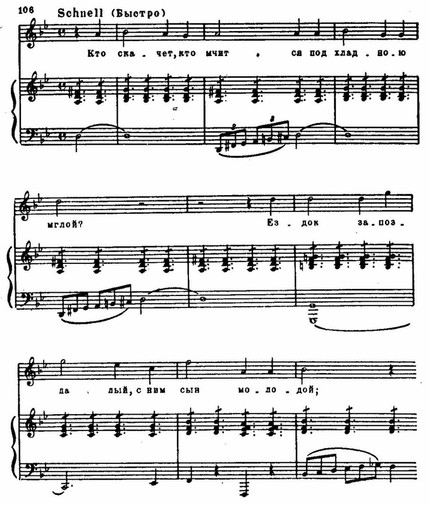

Кроме фортепианного вступления есть еще и вокальное обрамление, то есть вокальное вступление и послесловие; оно ведется от лица рассказчика-повествователя:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

Словами рассказчика завершается повествование:

Ездок погоняет, ездок доскакал...

В руках его мёртвый младенец лежал.

(перевод В. Жуковского)

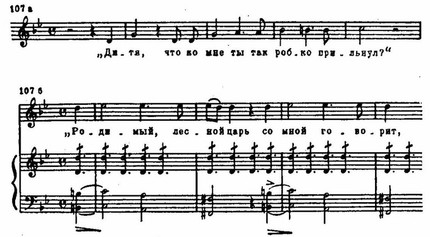

Остальной текст — прямая речь, распределенная между отцом, его сыном и лесным царём.

Реальные лица — повествователь, отец, ребёнок — объединены близостью интонационного строя. Но в соответствии с текстом, в музыку баллады всякий раз привносятся новые штрихи, которые оттеняют индивидуальные черты, состояние каждого персонажа.

В мелодии рассказчика преобладают аккордовые звуки, ходы на квинту, кварту; это придаёт ей характер драматической декламации:

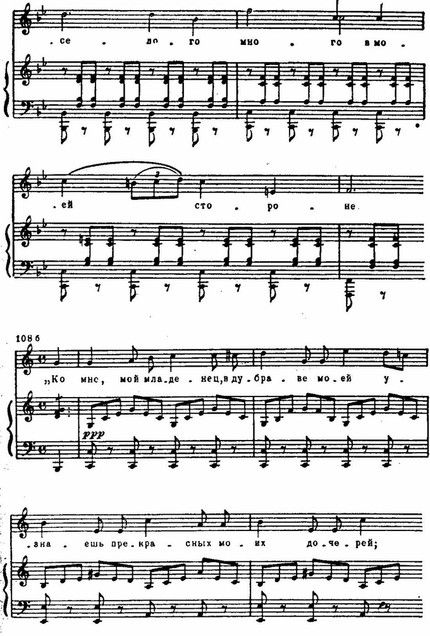

В партиях отца и ребёнка драматизм чувств выражен усиленной хроматизацией мелодии, обострением речитативно-декламационных оборотов, напряжённостью самой тесситуры, особенно в партии ребёнка. Его фразы выделяет жёсткая диссонанстность малых секунд и нон, которые возникают от непрерывного «трения» вокальной мелодии и октавных репетиций в фортепианной партии:

Драматическим репликам реальных персонажей противопоставлена манящая, завлекающая сладость речей лесного царя. Мелодия его с плавными и закругленными каденциями пронизана интонациями зовов; фактура сопровождения то собирается в как бы шелестящие, слегка «пританцовывающие» аккорды, то «расстилается» в гармонических фигурациях:

Только в третий раз, когда попытки завлечь ребёнка сменяют угрозы — «Дитя, я пленился твоей красотой: неволей, иль волей, а будешь ты мой», — звучит основной материал баллады, и партия лесного царя включается в общую репризу. Здесь развитие достигает максимального напряжения и динамизированная реприза перерастает в кульминационную вершину всего произведения. «Сухой» речитатив заключительной фразы, произносимой повествователем, её суровый лаконизм ещё резче подчёркивает трагизм ситуации:

В. Галацкая