Игорь Александрович Минутко

Мишка‑печатник

Игорь Александрович Минутко

Мишка‑печатник

Дочери моей, Инне, посвящаю

ПРОЛОГ

Когда наступает ночь и наш город закрывает глаза, в одном старинном доме жизнь только начинается.

Дом стоит на главной улице и днем самый обыкновенный: двухэтажный, с высокими темными окнами. Отличается он от своих соседей‑домов разве только тем, что его стеклянный подъезд охраняют два каменных льва, ужасно надменных и молчаливых. Впрочем, надменен только один лев. У другого отколот нос, и от этого лев кажется добродушным и даже немного несчастным.

Под окнами дома выросли высокие густые липы, такие древние, такие могучие, что кажется, их никогда‑никогда не возьмет смерть. В эти липы по ранним утрам слетаются воробьи и устраивают такой спор,‑что не слышно свистков постового милиционера‑ он дежурит тут же на перекрестке и старается на воробьев не обращать внимания.

Итак, днем дом этот, не считая львов и старых лип с воробьями, самый обыкновенный. Но если бы вы попали в этот дом ночью…

Представьте: вы незаметно прокрались через проходную мимо сердитой и проницательной, как Шерлок Холмс, тети Пани (она в этот момент пила чай из блестящего электрического самовара), поднялись по железной лестнице с обтертыми, сверкающими краями, распахнули дверь и… замерли. Непонятный, таинственный мир открылся перед вами: длинный зал заставлен диковинными машинами, горят ослепительные лампы, в ряд выстроились ящики с темными россыпями металлических букв разных размеров, над некоторыми станками висят длинные бумажные ленты и на них пестрят отпечатанные строчки.

А вот другой просторный зал: здесь еще более хитрые машины – высокие, шумные, с множеством рычагов, в зеленых и красных огоньках. Перед ними сидят внимательные девушки и быстро‑быстро стучат пальцами по клавишам, на которых изображены все буквы алфавита, такие маленькие, что и не увидишь сразу. Постучат девушки по клавишам – и в машинах что‑то сердито застрекочет, а потом из отверстия сбоку выскакивают теплые блестящие пластинки из свинца, и на одной узкой грани их еле заметными буквами написаны какие‑то слова…

А вы обратили внимание, как пахнет в этом удивительном доме? Принюхайтесь. Пахнет немножко бензином, немножко разогретым металлом и побольше типографской краской.

Ну вот, я и проговорился. Да,, да! Мы попали в типографию. В этом старинном доме, когда в город приходит ночь, когда почти все люди крепко спят, печатаются номера завтрашних свежих газет.

Может быть, я не рассказывал бы так подробно об этом старинном доме, который ночью никогда не закрывает свои глаза, но дело в том, что с ним связана та история, о которой пойдет речь.

Не так давно я работал в редакции газеты и часто бывал в типографии. Все там мне было знакомо и понятно. Кроме одного. Меня всегда занимала небольшая картина. Она и по сей день висит в углу далеко от света, и на нее мало кто обращает внимания.

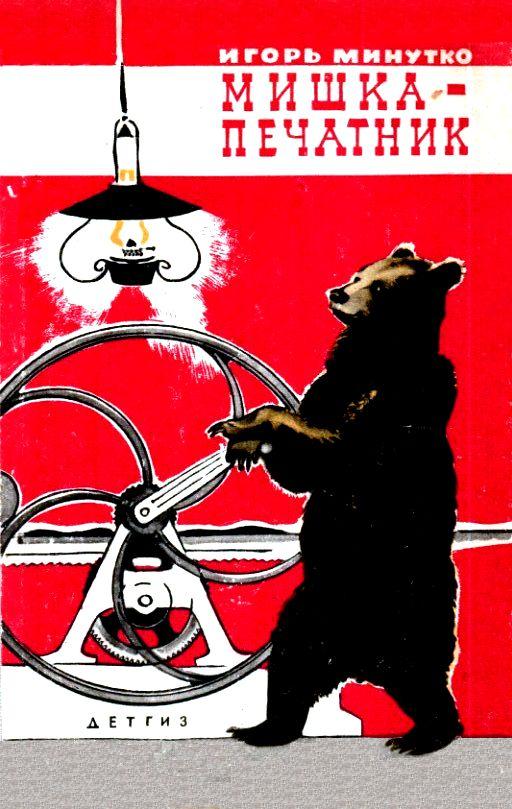

На этой картине, потемневшей от пыли и времени, изображен медведь. Он поднялся на задние лапы, наклонился вперед, словно собираясь обнять кого‑то, и в его добродушной, прямо, знаете, какой‑то осмысленной физиономии выражение заинтересованности и внимания: умно смотрят на вас угольки черных глаз, чуть сморщился нос, в ноздри продето маленькое серебряное кольцо, правая лапа протянута вперед.

Разглядывая картину, я всегда думал, что написал ее очень хороший, веселый и добрый художник, большой друг этого славного медведя. И еще я был уверен, что Мишкин портрет связан о какой‑то удивительной историей. Но как узнать ее? В типографии работают молодые ребята, и кого бы из них я ни спрашивал о картине, никто ничего не знал. А я был убежден, что эта картина хранит какую‑то тайну…

И однажды мне повезло. Я стоял перед портретом Мишки, внимательно разглядывал его – это уже стало моей привычкой. И тут сзади послышался тихий старческий голос:

– Сказали мне, что интересуешься ты этой картиной.

Я быстро повернулся.

Передо мной стоял Петр Иванович, старейший наборщик нашей типографии. Он уже давно был на пенсии, но часто заходил сюда.

Старик хитро смотрел на меня из‑под седых пучковатых бровей.

– Интересуюсь.

– Приходи сегодня вечером ко мне, – сказал Петр Иванович. – Давний приятель мне Мишка‑то. Расскажу.

Через несколько дней на моем столе лежали старые газеты, увядшие фотографии, блокноты, в которые я записал рассказ Петра Ивановича. Так и появилась эта повесть о мальчике Феде, о Мишке‑печатнике, об их друзьях и врагах.

Все это произошло давным‑давно, в то грозное легендарное время, когда нас с вами, ребята, еще не было на свете и над нашей землей бушевали красные ветры Октябрьской революции.

КАК ФЕДЯ БЫЛ КОМАНДИРОМ

Нет, все‑таки бывают чудеса на свете!.. Уж год, наверно, просит Федя Гаврилин у отца винтовку:

– Папка, я ж большой! Во, гляди: притолоку башкой задеваю. Двенадцать лет – это сколько! Запиши в отряд!

А у отца один сказ:

– Тяжела для тебя винтовка, Федюха. Подрасти еще чуток. До косяка двери макушкой достанешь – тогда прямо в отряд.

И еще смеется. И мамка смеется:

– Отец тебя в типографию взял, как большой, работаешь. А все недоволен.

Конечно, это здорово: курьером работать. А слово‑то какое звучное, революционное: курьер! Можно сказать, вся газета от него, Федора Гаврилина, зависит. А как же! Он – связной между редакцией

и типографией: из редакции несет в наборный цех статьи про вести с красного фронта и про жизнь рабочих и крестьян; из типографии в редакцию – готовые полосы завтрашней газеты. Задержится он или убьют его из‑за угла агенты мировой контрреволюции – и, пожалуйста, не выйдет газета. А без газеты не может сейчас жить человек новой, красной России! И вот получается, что Федор Гаврилин очень важный, можно сказать, государственный человек.

И все‑таки, как ни говорите, хоть и государственный он человек, а все же не как отец. В отряд не записывают, винтовку не дают. А ведь типографским отрядом отец командует. Каждый вечер после работы идут наборщики, печатники и другие рабочие типографии в поле за городской парк – стрельбище там. Тренируются: расстреливают из новеньких винтовок пузатого буржуя, нарисованного на фанере. Так бабахают, что даже в животе что‑то замирает. А Федя только смотрит. И еще папка ругается:

– Куда под пули лезешь? А ну домой!

Не понимают взрослые, что и от него, Федора, сейчас может выйти польза. Вон какое время тревожное. Раньше в наборном цеху висел плакат: «Смерть капиталу!» А теперь другой‑слова товарища Ленина: «Социалистическое отечество в опасности!»

И в такое‑то время Феде не дают винтовку! И кто не дает? Родной отец! Аж плакать хочется. Но нет, не дождетесь, не заплачет Федор Гаврилин. Он тоже боец революции.

Но бывают чудеса на белом свете! Особенно в это необыкновенное время…

«…Федюша, вставай, сынок, тебе телеграмма от товарища Ленина».

Федя открывает глаза, а перед ним – мама, нарядная, тихая и почему‑то в шляпке, как у секретарши Зои из редакции. Стоит мамка у кровати и бумажку протягивает. «От Ленина», – понимает Федя. Развертывает он телеграмму, а то вовсе не телеграмма, а маленький плакат, красные пушки на нем нарисованы и написано черными буквами: «Поручаю тебе, Федор Гаврилин, командовать типографским отрядом. Ленин».

Отец тоже дома. Сидит за столом, грустный такой и торжественный. Гимнастерка на нем, фуражка с глянцевым околышем и красной звездочкой, а к стене винтовка прислонена: металлом поблескивает, а штык матовый, будто его в туман окунули. И говорит отец:

«Одевайся, принимай команду. Я у тебя в помощниках буду».

Посмотрел Федя на стул возле своей кровати и обмер: лежит на нем отглаженная зеленая гимнастерка, начищенные сапожки стоят рядом – даже сияние от них идет. И – Федя потер глаза: уж не сон ли это? – на спинке стула висит в желтой кобуре маузер, точь‑в‑точь, как у того красного командира с чубом, что в прошлом году выступал на митинге и кричал так, что у Феди дух заходился от восторга: «Да здравствует мировая пролетарская революция!»

Надевает Федя новую гимнастерку, пристегивает к левому боку кобуру с маузером, а крепкие ремни так и поскрипывают.

«Ты, сынок, ловчее беляков бей», – говорит мама, а сама плачет. Вот чудачка!

«Не горюй, мама, – утешает Федя, натягивая сапоги. – Побьем беляков. Слышь, не плачь!»

«Идем!» – И отец перед Федей дверь распахнул.

Только шагнул Федор за порог, как везде «ура» закричали. И видит Федя, что улица полна народу, красные флаги кругом, плакаты, и отряд его в струнку вытянулся. В отряде стоят и типографские рабочие и знакомые ребята. И тот красный командир с чубом, который кричал на митинге: «Да здравствует мировая пролетарская революция!» – тоже в отряде. Два бойца подводят Феде буланого коня с пышной гривой. Садится Федя на коня, гарцует мимо отряда, и такая гордость на душе, такой подъем, что так бы и поубивал всех беляков до единого! Но тут увидел Федя на заборе соседскую девчонку Любку‑балаболку. Сидит она на заборе, болтает голыми ногами в цыпках и Феде язык показывает. И вдруг говорит очень даже обидно:

«Все равно ты – Федюха‑краюха, а не красный командир».

Ничего не успел ей ответить Федя, потому что его буланый конь захохотал вдруг голосом наборщика дяди Пети и сказал его же голосом:

«Сейчас бы молочка парного. В горле от пыли – Сахара».

«Вот дурак, – возмутился Федя. – Нашел время о молоке говорить».

Но тут оркестр (оказывается, и оркестр был на улице и блестел всеми своими трубами) заиграл грозную песню, и улица запела так, что стекла в окнах задребезжали от удивления:

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а зате‑ем…

И Федя пел тоже:

Мы наш, мы новый мир построим‑

Кто был ничем, тот станет всем!

Толпа размахивала флагами и кричала «ура». На заборе все сидела Любка‑балаболка и держала в руках плакат: «Умрем или раздавим мировую контрреволюцию!» И откуда она его взяла?

А Федя гарцевал на буланом жеребце, и за ним шел его отряд, чеканя шаг, и папка рядом нес красное знамя. Отряд шел тяжело, согласно; вся земля содрогалась, и у Феди даже плечо запрыгало, а конь повернулся к нему и сказал отцовским голосом:

«Вставай! Вставай! Вставай!»

– Вставай! Вставай, Федюха! Пора.

Федя выпустил поводья буланого коня… и открыл глаза. Над ним наклонился отец.

– Ну и разоспался же ты!

Федя очумело посмотрел вокруг и чуть не заплакал: на стуле возле кровати лежали его залатанные штаны, черная ситцевая рубаха, а рядом стояли сизые от пыли башмаки и к тому же носок правого почему‑то расщепился, и из него, как зубы, торчали деревянные гвозди.

«И зачем только разбудили», – подумал Федя.

Пили чай из желтого самовара. Его раньше Федя считал живым. Но это было очень давно. И теперь Федя знает, что самовар – это так, железяка, и все. От самовара пахло дымом, а солененьким и острым – от квашеной капусты; она серебряной горкой поднималась в миске.

– Сожрут нас спекулянты, – вздохнула мать.‑ Вон капуста‑то семь рублей фунт на рынке. Вчера брала.

Отец хмурится:

– Потерпи! Раздавим контру, жизнь настоящая будет.

Федя жует черный хлеб с маленькими угольками в корке, чай с сахарином хлебает и на отца смотрит. Большой у него папа: в комнату войдет – в двери голову пригибать нужно. И сильный: Федю с мамой зараз поднимает – маму правой рукой, Федю – левой. А руки у него добрые, ласковые и почернелые от типографской краски.

– Сегодня, Федюха, можно тебе попозже явиться. Делов особых с утра не ожидается. На митинг к оружейникам пойдем.

– Пап, а про что митинг?

– Революционный комитет решил создать рабочий отряд. Деникин на Москву прет.

Мама перестала посуду мыть, пригорюнилась – ровно тучка на лицо набежала. И почему у нее так морщинок много?

– Мить!

– Что? – Отец уже сапоги надевает. – А не может так, чтоб Деникин нас одолел? Армия‑то у него здоровущая.

Перестал отец сапоги надевать, опять хмурится.

– Несознательная ты еще, Дуся. Не может нас Деникин сломать.

– Почему?

– Потому что нам лучше смерть, чем старая жизнь. И весь мировой пролетариат за Советскую Россию. Поняла?

Мать только вздохнула. В часах‑ходиках открылись дверцы, и кукушка кукукнула восемь раз.

– Так ты, Федя, не торопись особо.

Отец ушел. Федя не спеша оделся, полистал книжку, где на картинках нарисованы чудесные дальние страны под синими небесами; когда отвернулась мать, съел ложку капусты с красными крапинками моркови и отправился в город. Чего дома сидеть, лучше погулять.

ПУТЬ ДО КАМЕННЫХ ЛЬВОВ

В переулке было жарко, безлюдно. В пыли купались куры. На заборе, как всегда, сидела Любка‑балаболка и махала босыми ногами в цыпках. Любка вся рыжая, в веснушках и насмешница. И у нее очень большие уши. Федя на всякий случай отвернулся от Любки. Ну ее. Еще придумает что‑нибудь. Но Любка сказала даже, пожалуй, заискивающе:

– Здравствуй, Федя! На работу?

– Это куда же!

– Федь, знаешь что?

– Чего?

Любка спрыгнула с забора и стала выше Феди. И зачем такая вымахала? Девчонке совсем ни к чему.

– Федь, принеси мне три маленькие буквочки.

– Нет.

– Ну две.

– Отстань!

– Ну одну, а? А я тебе штык от винтовки подарю. Тот, помнишь?

Федя задумался.

– Вечером поглядим.

Любка засмеялась, зубами своими белыми засверкала.

– Ага, вечером. Слышь, а медведь твой как?

– Как. Обыкновенно. Чего ему сделается! Любка подумала о чем‑то и опять пристала:

– А что сегодня в газетах написано?

– Пойди в город и почитай.

– Неохота. Далеко идти.

– Ну и дура!

– Сам дурак!

Федя повернулся и пошел в город.

– Федя‑а! – догнал Любкин голос. Повернулся. Стоит Любка, ветер к ее рыжим волосам ластится.

– Ну? Чего тебе?

– Так до вечера?

– До вечера.

Идет Федя по переулку и про Любку‑балаболку думает. Чудная она. С ней как‑то тревожно. Хорошая Любка. И отчаянная. Ей бы пулеметчицей быть. Только ведь тоже на фронт не возьмут.

Кончился переулок – влился в Киевскую. А Киевская‑ уже главная улица города. Народ снует, очереди шумят у магазинов, извозчики лошадей погоняют, на углах торговки продают липучие леденцы и лепешки, похожие на серые булыжники. А поперек улицы плакат – черными буквами: «Долой капитал!» и красными: «Да здравствует труд!»

А потом по улице зашагал отряд красноармейцев: молоденькие все ребята, в новых гимнастерках, солнце на штыках играет.

О, если бы было можно, если бы только было можно и Феде шагать в этом красном отряде! Как бы он бесстрашно сражался с беляками! Может быть, он даже убил бы какого‑нибудь генерала.

Ушел отряд, затерялся его шаг в шумах Киевской.

И видит Федя – стоят на углу двое: один – седой и краснорожий, золотая цепочка от часов торчит из маленького кармана брюк, руки засунул за черный жилет и пальцами там водит чего‑то; другой – тощий и длинный, очки на носу, и бородка у него жиденькая. Стоят и – шу‑шу‑шу – Друг другу. И хихикают. Над чем это вы хихикаете, господа хорошие? Подошел Федя ближе и слушает.

– Советчики‑то, Иван Липыч, закопошились! – говорит тощий. – Как тараканы перед пожаром.

«Сами вы тараканы», – думает Федя, однако молчит, слушает дальше.

Иван Липыч поотдувался, поиграл золотой цепочкой и басом:

– Пусть тешатся. Слыхали? Деникин‑то Орел взял!

– Да ну?

– Доподлинно. Говорили мне… – нагнулся к уху тощего и зашептал: – к Покрову ждать можно.

– Неужто дождемся, Иван Липыч? – Очки запрыгали на носу тощего. – Аптечку я свою снова открою, а?

– Откроете, будьте покойны, – как в трубу бубнит Иван Липыч. – Придет старое времечко. Антанта за нами. А это – сила! – И глаза вылупил.

У Феди зажглось в груди. Вот оно что! Вот чего вы ждете! Подошел он к ним и сказал звонко:

– Буржуи вы недобитые!

Те двое враз смолкли и бочком, бочком – за угол. А Иван этот самый Липыч оглянулся на Федю и побежал. Во потеха‑то! Свистит им Федя вслед, улюлюкает:

– Гля, гля, буржуи недобитые бегут!

И тут издалека медные удары поплыли: бом‑бом‑бом… Звонарь на церковной колокольне звонит. Церковь хоть и далеко, а везде слышно звон этот. Одиннадцать бомбомов. Скорее в типографию! Ведь Феде надо еще своего Мишку проведать.

А типография – вот она, рядом. Около стеклянных дверей типографии два каменных льва дежурят. Сели, как собаки, и зажмурились. Ленивые. Федя любит этих львов. Они всегда дремлют, а зеленоватый гранит, из которого они сделаны, кажется прохладным и таинственным. Особенно нравится Феде лев, что сидит справа: у него нос треснул и от этого льва немножко жалко.

Рядом на фанерном щите сегодняшний номер «Коммуниста» прикреплен. Люди сгрудились, читают. Федя протолкался через толпу к самой газете, В рамочке: «Вторник, 19 августа 1919 года». Тут же: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И еще: «Цена 65 коп.».

Рабочий в замасленной спецовке вслух читает передовую «Танец мертвецов».

– «Мы говорим сегодня, – торжественно читает он, – как бы ни бесилась белая контрреволюция, сколько бы ни присылали Деникину пушек капиталисты Англии и Франции, – нет такой силы, которая сломила бы нас, в жестоком бою обретших свободу!‑ Прервался голос от волнения, закашлял рабочий и дальше читает: – Но сейчас грозное время. Деникин рвется к сердцу нашей революции – красной Москве. Так пусть же набатом звучит клич: все на борьбу с Деникиным!»

Вокруг – толчея, жаркое дыхание. Вспыхивает разговор.

– Ишь ты! Все на борьбу!

– Во пишуть! Аж под грудками заходится.

– Белякам все одно – крышка!

– Ета ишо поглядеть надо.

– А ты што? За Деникина?

– Зенки не пяль, не застращаешь. У нас свободомыслия.

– Намедни на Дворянской опять советчика стукнули.

– Ей‑богу?

– Истинный крест. Свекор видел, как в телегу ложи ли.

– Всех не перестукают!

– Точно! Нас миллионы!

– А их что, меньше?

– Заткнись, контра!

Начинается спор. Федя отвернулся, читает заголовки в газете: «Борьба с сыпным тифом», «Да здравствует красный террор!», «У белых рабочие умирают с голоду».

А на другой странице лозунги большими черными буквами:

«Спекулирующих на муках голода – к стенке!

За преступление по должности – расстреливать!»

Озноб побежал по спине у Феди от этих грозных, гремящих слов, и запело в нем что‑то, заликовало: ни в жизнь не одолеть белякам красную революцию!

Сбоку стоит старичок в теплой поддевке, водит в уголке газеты крючковатым пальцем с желтым ногтем, его бледные губы, похожие на высохшие ломтики картошки, шевелятся – читает:

– «Забежала коза, белая, с рыжими пятнами, большими рогами. Обращаться по адресу: Киевская слобода, тридцать три». – Старичок посмотрел на Федю, сказал задумчиво:

– Коза – глупая животная.

Шумят люди у газеты «Коммунист». Спорят. Ругаются. Опять вслух читают. И опять спорят.

«Во какую мы газету выпускаем!» – думает Федя.

У стеклянных дверей прохладно и зеленый полумрак от лип. Растут они здесь, старые, густые, и в них всегда воробьи слетаются и свои митинги устраивают. Наверно, тоже о революции спорят.

Федя прошел мимо совсем заснувших от жары львов, открыл стеклянные двери и сразу почувствовал знакомый запах краски, бензина, разогретого металла.

В ТИПОГРАФИИ

Мало кто догадывается, что типография – это целая огромная страна. А Федя знает. Страна начинается с дежурки. Здесь темно, потому что нет окон, и горит керосиновая лампа, горит и фитилем потрескивает.

В дежурке у Феди двое друзей – дед Василий с винтовкой и кошка Ляля. Кошка эта ужасно жирная, и ей голод нипочем: крыс в типографском дворе ловит. Поймает крысу и сожрет. Еще она гордая – ни с кем не разговаривает. Свернется в серый пушистый клубок и спит около лампы прямо на столе. Но с Федей Ляля дружит. Когда он проходит через дежурку, Ляля встает, мягко прыгает на пол и трется о Федины ноги – здоровается. Иногда даже бархатно скажет:

«Мрр‑ру!» – что означает: «Здравствуй! Очень рада тебя видеть».

Но сегодня кошки Ляли не оказалось на обычном месте.

– Где же она? – удивился Федя.

– Обедать пошла. Стал быть, проголодалась. ‑

Посмотрел дед Василий на Федю внимательно, спросил:‑ А ты как? Небось в животе оркестра?

– Не. Капуста там у меня.

– Капуста… – проворчал дед Василий. – Накось, побалуйся. – И дал Феде сухую, скрюченную таранку.

– Спасибо.

Федя поднимался по железной лестнице с обтертыми краями ступенек и на ходу чистил таранку, а слюнки так и подбегали к зубам.

После лестницы, за темной дверью – наборный цех. И здесь Федя все знает. И машины, и запахи, и всех наборщиков. И его все знают‑не успел войти, а уж отовсюду кричат:

– Привет, Федюха!

– Как жизнь?

Подошел к Феде наборщик дядя Петя, худой, длинный, в черном жирном фартуке, весь в краске, поправил очки на коротком носу, закашлялся.

– Фу, черт! – сказал дядя Петя. – Сейчас бы молочка парного. От жары в горле – Сахара.

Эта присказка Феде была известна, и он ждал, что будет дальше.

– Так вот, – дядя Петя зачем‑то вытер руки о фартук, и от этого они стали еще чернее, – иди к Давиду Семеновичу. Ждет тебя. Он тут. Дело у него важное.

«Сейчас ушлет в редакцию, – подумал Федя.‑ И Мишку проведать не успею».

Но ведь Федя – рабочий человек, курьер газеты, и он знает, что без железной революционной дисциплины ничего в жизни получиться не может. И поэтому он послушно зашагал по коридору к двери с табличкой «Коммунист».

За этой дверью – маленькая комнатка, заставленная молчаливыми книжными шкафами. На столе – газетные полосы, пачки журналов «Новь», желтый пузатый графин с водой и стакан с отколотым краешком. К стене старый плакат прибит: «Вся власть Со‑вЪтамъ!» И стоит диван, который, когда на него садишься, говорит своими пружинами очень даже отчетливо:

«Дзю‑ю‑юба…»

В этой комнате всегда сидит за столом редактор газеты «Коммунист» Давид Семенович. Он очень даже хороший человек, только серьезный и насмешник. И петь любит. Пишет, пишет что‑нибудь и вдруг как запоет:

Я люблю вас, Ольга!

Помолчит и опять:

Я люблю вас, Ольга!

Про какую такую Ольгу он все поет? Чудно. Может, так жену его зовут?

Вошел Федя в комнату, а Давид Семенович и запел:

Я люблю вас, Ольга!

Потом нагнулся над столом, что‑то написал на листке, задумался. Сказал Феде:

– Садись, брат. Я сейчас. Потолкуем.

Федя сел на диван, и сейчас же из‑под дивана:

«Дзю‑ю‑юба…»

Давид Семенович перестал писать, посмотрел на Федю. Внимательно так. И насмешливо вроде. Чего это он?

– Так вот, – сказал Давид Семенович. – Ты, надо полагать, нашего художника Нила Тарасовича знаешь?

– Еще бы не знать!

– Теперь слушай. Просьба у него к тебе. Хочет он нарисовать нашего Мишку. Ну, а медведь больше всех тебя слушается. Так ты, пока Тарасыч рисовать будет, побудь рядом. Ручной, ручной медведь, а кто его знает.

– Значит, мне в редакцию не идти?

– Попозже пойдешь. А сейчас дуй к своему Мишке. Мы его уже накормили. – Давид Семенович вздохнул чего‑то.

– Устали, да? – спросил Федя.

– Да нет, брат. Воззвание, понимаешь, написать надо. Послушай‑ка вот концовочку. – Давид Семенович встал и прочитал с выражением: – «Все, кому дороги красные завоевания, немедленно под красные знамена первого партизанского батальона!»‑Посмотрел выжидающе на Федю и спросил: – Ну? Как?

– Здорово!

– Ты думаешь?

– Прямо в точку!

– В точку, говоришь? – Давид Семенович зевнул.‑ Поспать бы. Ну ладно. Все ясно?

– Все.

– Можешь идти к своему Мишке.

Федя сбежал с лестницы, уже другой – крутой и узкой, и попал в типографский двор. Здесь в беспорядке лежали старые ящики, ржавела какая‑то непонятная и грустная машина. Из‑за штабеля пахучих дров не спеша вышла кошка Ляля и проволокла мимо Феди здоровенную крысу. В другое время Федя поиграл бы с Лялей, но сейчас ему не до этого. Скорее бы увидеть своего друга Мишку‑печатника!

Федя открыл низкую дверь и очутился в сарае с двумя мутными окошками. И сейчас же с соломы поднялся бурый медведь с серебряным кольцом в носу, проревел радостно и на задних лапах пошел к мальчику.

– Здравствуй, Мишка! Здравствуй, мой лохматый!‑ И Федя бросился в пушистые и осторожные объятия.

А теперь, пожалуй, надо рассказать о том, как этот медведь попал в типографию и что он тут делает.

ДОМ С БЕЛЫМИ КОЛОННАМИ

Это случилось в ноябре 1917 года.

Федя проснулся, потянулся с хрустом.

Было еще совсем рано, в окно гляделось хмурое холодное утро, трещали дрова в печке, тикали ходики на стене, и от этого у Феди стало покойно и светло на душе.

Мама ставила на стол желтый жаркий самовар. Самовар фыркал, шипел, плевался паром, будто сердился на кого‑то.

За столом сидели отец и дядя Петя из типографии. Дядя Петя только что пришел – от его больших сапог натекла лужица.

– Тут верст десять до Ошанина, – говорил дядя Петя, – за час доберемся. Делов там немного. Охранять только имение. Мужики лютуют. Порушат все по своей злобе.

– Это зачем же помещиков охранять? – всплеснула руками мама, даже чай разлила.

Дядя Петя усмехнулся:

– Не помещиков. Они небось уж во Франции кофий пьют. Дом охранять будем. Знаменитый архитектор построил тот дом. Вот фамилию его забыл. Мудреная такая фамилия.

– А когда выступать? – спросил отец.

– Отряд уж собрался. Тебя ждем.

Отец отхлебнул чаю побольше и заторопился: одеваться стал.

Федю подбросили пружины кровати.

– Папка! Меня возьми!

– Это еще зачем? – нахмурилась мать.

– Нечего тебе там делать, – не очень уверенно сказал отец.

Помолчали.

– Возьмите! – умолял Федя. – Дядя Петя, я послушный буду!

– Я бы взял. – Дядя Петя подмигнул Феде.‑ Есть там чего мальцу поглядеть.

Так отправился Федя в свое первое, большое, как небо, путешествие, поехал с отрядом в имение Ошанино, построенное знаменитым архитектором с мудреной фамилией. Поехал охранять то имение от мужиков, которые, видать, крепко на помещиков рассердились.

А была стылая осень. Ранний мороз‑зазимок с утра подковал землю, но дорогу все одно развезло, и две телеги, в которых поместился отряд рабочих с винтовками, хлюпали по жирной грязи. Кругом были поля, холодные и пустые, и от них грустно сделалось Феде – такие они молчаливые, будто притаились и думают свое, неведомое людям. По бокам дороги росли ветлы, все пушистые от инея. Люди не выспались, видно, и молчали. Федя тоже молчал и думал. Думал про все: про революцию, про войну, про Любку‑балаболку. Потом Феде надоело молчать, и он спросил у отца:

– Слышь, а зачем имение охранять, хоть его и тот архитектор строил? Все одно – помещичье оно!

Отец задумался, и вместо него ответил дядя Петя:

– Ты, Федор, поразмысли. Построили мастера красивый большой дом, сто человек в нем жить могут, а жили, ну, сколько? Пять, скажем, человек. Драпанули помещики от революции, дом бросили. Так на что ж нам его, милый человек, рушить? Иль в хозяйстве не сгодится? Может, мы там школу для ребятишек соорудим. Или клуб какой откроем.

Федя поразмыслил и согласился: действительно, пригодится революционному народу помещичий дом. Тогда он спросил:

– Зачем же мужики имение зорят?

– Злоба у них на помещиков лютая. Кровушку те помещики мужицкую, считай, всю попили. На крестьянских косточках дом тот построили. Вот, дурные, злобу на имении и вымещают. А оно, можно сказать, произведение искусства, ценность.

– Выходит, несознательные мужики, да? ‑догадался Федя.

Дядя Петя почему‑то обиделся, сердито покашлял. Однако сказал:

– Ну, выходит, что так.

Опять ехали молча, только лошадиные копыта жирно чавкали в грязи. И опять были пустые поля, белые ветлы; дорога то сбегала в балку, то неохотно лезла в гору.

«Какая земля здоровущая, – думал Федя.‑ Идешь, идешь, едешь, едешь, и все конца‑краю нету. А хорошо бы всю землю обшагать и везде все поглядеть: в каких домах люди живут, какие еще города бывают. И деревни. И звери тоже разные».

Тут прилетела сорока, села на ветлу, обсыпала иней и начала ругаться на отряд. Поругалась на одной ветле, на другую перелетела, и с нее иней обсыпала, и опять – ругаться.

«Вот чума, – подумал про сороку Федя. – У нее плохой характер».

В это время дядя Петя крикнул первой телеге:

– Михаил! Направо поворачивай! Во‑во, точно! Первая телега, глубоко качнувшись, свернула на аллею, по бокам которой росли густые и темные деревья, за первой телегой – вторая, в ней Федя сидел.

Сразу перестало трясти, потому что под колесами был густой плотный слой желтых и красных, будто подпаленных листьев, и эти листья в одну секундочку налипли на все четыре колеса телеги. Посмотрел Федя вперед, и аж дыхание захолонуло: там, в конце дороги, стоял огромный дом красоты неописуемой – с белыми колоннами, с широкими окнами и статуями у высоких дверей. Весь он был легкий, будто не из камня сделан, а из тумана. Феде даже показалось, что дом этот не на земле стоит, а плывет по воздуху ему навстречу…

Дом все плыл и плыл, становясь огромней, выше, раздаваясь вширь. И тут Федя увидел, что во многих окнах выбиты стекла, а одна половинка парадной двери сорвана и висит на петле, жалобно поскрипывая. И услышал Федя возбужденные голоса людей» стук топора, услышал, как что‑то падает и звенят стекла.

– Сад рубят, дьяволы! – зло сказал дядя Петя.‑ Дмитрий, действуй! Останови их. Всех мужиков сюда веди. Поговорим.

Отец и еще семь рабочих убежали в сад.

В это время из дверей дома вышел маленький мужичонка в тулупе до пят. Он в три погибели согнулся под рулоном толстой ковровой дорожки.

– А ну клади наземь! – крикнул дядя Петя. Мужичонка вздрогнул, уронил рулон, и рулон развернулся, покатился со ступенек, играя красками.

– Пошто лаешься? – испуганно спросил мужичонка.‑ Али сызнова хозяйское добро стеречь будете?

– Дурья ты голова, – рассердился дядя Петя.‑ Наше это добро теперь, народное!

Мужичонка вдруг завращал глазами, кадык метнулся под кожей худой шеи, и закричал мужичонка страшным, дурным голосом:

– Все едино! Помещичье то, Вахметьевское! По миру меня барин пустил. Все ихнее расшибу!

И тут увидел Федя, что плачет мужичонка, текут по его заросшим скулам слезы. Жутко сделалось Феде и так жалко этого мужика в тулупе до пят, что сам Федя чуть не заплакал.

– Успокойся, друг,‑ тихо сказал дядя Петя.‑ На‑ка вот закури. Полегчает.

Мужичонка закурил тоненькую папироску, обмяк сразу, сел на ступеньку и все всхлипывал.

В дверях показался высокий бледный человек с фиолетовым синяком под глазом. Он за руку поздоровался с дядей Петей, потом вытер рукавом мокрое лицо и сказал, заикаясь:

– Вовремя вы, П‑петр. Я уже думал к‑конец мой приходит. Разве один их удержишь?

– Это они тебя разукрасили?

– А то кто же! – Бледный человек вдруг весело подмигнул Феде – такой чудак! – Мужики, скажу вам, распалились до последней невозможности.

– Много чего натворили?

– Только начали. Все уговаривал их, в дом не пускал. Да разве уг‑говоришь? С полчаса, как в дом ворвались. Потом услыхали, что вы едете, – в окна попрыгали. Теперь в саду лютуют.

– Давайте, товарищи, мужиков скликать! – приказал дядя Петя. – Да полегче с ними, не растравляйте. Их тоже понять надо.

– То верно. – Бледный человек нахмурился.

Федя остался на крыльце дома, а весь отряд разбрелся по имению, по саду собирать на сходку мужиков. Теперь Федя мог рассмотреть статуи по бокам дверей. Одна была разбита, видно, ударом топора; она была безголовая, с одной рукой и в глубоких трещинах. Вторая статуя невредима. Взглянул на нее Федя и замер, потрясенный. Перед ним стояла мраморная женщина, она приподнялась на цыпочки, вытянулась в струнку, дивно красивая и таинственная: лицо ее было холодно и надменно, и в то же время в нем угадывал Федя и грусть, и затаенное ожидание чего‑то, и казалось, бьется жилка на ее мраморном желтом виске. От статуи невозможно было оторвать взгляда, и Федя чувствовал, как новая, неведомая ему раньше сила наполняет его…

Федя очнулся от гула голосов. Он увидел, что у крыльца собралась большая толпа мужиков, взъерошенных, потных, с красными злыми лицами; кто был в тулупах, а кто в одних рубахах с расстегнутыми воротами; многие держали в руках топоры. А на крыльце стоял дядя Петя с поднятой рукой и все кричал:

– Тише, тише, граждане!

Стало тихо, только слышалось трудное дыхание толпы.

– Так вот, мужики, какое дело, – начал дядя Петя. – Послал нас к вам революционный пролетариат города.

– Пошто послал? – хрипло выкрикнули из толпы.

– Скажу. – Дядя Петя поправил шапку, и по этому нервному движению Федя понял, что он волнуется.‑ На помощь послал.

В ответ сорвалось сразу несколько голосов:

– Нам землю надоть!

– Землицы бы!

– Когда раздел будет?

– Землю получите! – Дядя Петя возвысил голос.‑ Есть на то специальный декрет советской власти, подписанный товарищем Лениным. Сказано в нем: землю – крестьянам!

Толпа мужиков замерла, потом ахнула, забурлила, загалдела.

– Тише, тише, граждане, тише!‑кричал дядя Петя. – Землю, говорю, получите. А вот одно нам неясно.

И увидел Федя, как разом насторожились все мужики, а один дед с лицом, похожим на икону, даже корявую руку к уху приставил.

– Неясно нам, зачем дом помещичий разоряете. Грабежом, можно сказать, занимаетесь. Зачем сад рубите? Кому от этого польза?

Зашумели мужики, затолкались.

– А чо жалеть? Они нас не жалели!

– Камень не горит, а то б петуха пустили!

– Попили Вахметьевы нашей крови…

– Дом ентот у нас, что кость поперек горла! Еще долго кричали они, долго успокаивали их и дядя Петя, и отец, и другие рабочие. А Федя никак не мог понять, откуда у мужиков такая лютая злость. «Видать, помещик Вахметьев был что ни на есть кровопийца»,‑ решил Федя.

Когда мужики наконец умолкли, дядя Петя сказал твердо:

– Помещики никогда не вернутся. А дом их, сад, все имущество берет под свою охрану советская власть. Дом мы опечатаем, а кто сорвет сургуч, знайте‑ будем его считать врагом революции.‑Дядя Петя помолчал. – И вот еще что, мужики. Кто чего унес из барского дома – обратно несите. Подобру прошу. Ведь для вас же, дурьи головы, все сохраняем.

Мужики что‑то приуныли, вроде бы смутились, разошлись тихо.

Вечером, когда отряд сделал все дела в имении и собрался уезжать, Федя увидел у крыльца целую кучу вещей: стулья с гнутыми ножками, картины в золоченых рамах, какие‑то диковинные одежды, пахнущие нафталином.

Когда сходка разбрелась, отец сказал Феде:

– Ну, солдат, идем дом опечатывать.

Вместе с другими рабочими Федя прошел через сломанные двери и сразу попал в такую обстановку, о существовании которой до сих пор он и не подозревал.

Сначала Федя увидел сверкающий золочеными стенами зал, пронизанный таинственным серым светом; свет струился из широких окон. А за окнами была туманная дальняя даль, деревенька, сбегавшая с холма, гряда серых ветел и на крутом берегу "застывшей реки церквушка с темными, видать, старыми‑престарыми куполами… Шаги гулко отдавались по паркетному полу, и было чуть‑чуть жутко идти по этому залу.

Вслед за отцом Федя поднялся на второй этаж по широкой мраморной лестнице; фигуры бронзовых негров по бокам держали подсвечники. Негры провожали Федю спокойными, равно