Эксперимент Реди восприняли неоднозначно. Некоторые сочли, что он опровергает самозарождение. Другие решили не обращать внимания на полученные результаты или искать ошибки в эксперименте. Многие, вероятно, попали во вторую категорию просто из предубеждения и приверженности своим взглядам. У всей этой истории к тому же были и теологические последствия: некоторым думалось, что самозарождение оставляет за Богом роль создателя жизни. Но были и научные причины сомневаться в выводах Реди: распространять этот эксперимент за пределы изучаемых им существ, например, быть может, и не следовало бы. Возможно, Реди лишь показал, что самозарождение не применимо к мухам.

Следует отдать должное Реди: сам он не был зашорен и даже выявил примеры, в которых, как он подозревал, все же имело место самозарождение. Так или иначе этот вопрос обсуждали и далее две сотни лет, пока в конце XIX века Луи Пастер окончательно не отправил эту теорию на покой — тщательными экспериментами, показывающими, что даже микроорганизмы не самозарождаются. И все же, хоть и не окончательная, работа Реди — роскошный пример биологического эксперимента. Великолепие его в том, что провести его мог кто угодно, но никто не додумался.

Люди часто считают великих ученых обладателями феноменального ума, а в обществе, особенно в деловой среде, мы стараемся избегать людей, не ладящих с окружающими. Но ведь именно эти иные люди зачастую видят то, что не заметно другим. Реди был человеком сложным — ученым, но и суеверным (он мазался маслом, чтобы оградить себя от болезней): физик и натуралист, но одновременно поэт, сочинивший классические стихи в похвалу тосканским винам[272]. В отношении самозарождения лишь Реди оказался в достаточной мере чудиком, чтобы выйти за пределы привычного, и он еще до эры научного мышления соображал и действовал как ученый. Он не только усомнился в ложной теории, а еще и насмеялся над Аристотелем и недвусмысленно предложил новый подход к ответам на вопросы биологии.

* * *

Эксперимент Реди был в значительной мере ответом на микроскопические исследования, показавшие, что крошечные создания до того сложны, что у них даже есть органы воспроизводства, — убеждение, что «низшие животные» слишком просты и не могут сами размножатся, было главным доводом Аристотеля в пользу самозарождения.

Микроскоп, вообще-то, изобрели за несколько десятилетий до этого — более или менее одновременно с телескопом, хотя никто доподлинно не знает, кто и когда. Но мы точно знаем, что поначалу оба прибора назывались одним и тем же словом perspicillum [273], и Галилей применял один и тот же инструмент — свой телескоп — для наблюдений и вовне, и внутрь. «В эту трубку, — сказал он гостю в 1609 году, — я видел мух размером с ягнят»[274].

Микроскоп, как и телескоп, позволил выявить в царстве природы новые подробности, какие древние не могли ни представить себе, ни учесть в своих теориях, и в конечном счете помог ученым открыться новому мышлению в изучаемой области науки и подтолкнуть интеллектуальное развитие, приведшее к вершине его — к Дарвину. Но, как и телескоп, микроскоп поначалу восприняли в штыки. Средневековые книжники отмахивались от «оптических иллюзий» и не доверяли никакому прибору, встававшему между ними и воспринимаемым предметом. У телескопа хоть был Галилей, быстро ответивший на критику и принявший инструмент в работу, а микроскопу до появления первых энтузиастов пришлось ждать полвека.

Одним из главных энтузиастов[275]оказался Роберт Гук, производивший исследования с применением микроскопа по приказу Королевского общества и таким образом внесший вклад в зарождение биологии — в точности так же, как он помог химии и физике. В 1663 году Королевское общество поставило Гуку задание предъявлять не менее одного нового наблюдения на каждом заседании. Вопреки слабости глаз, из-за которой затяжная работа с линзой была и трудна, и болезненна, он с задачей справился и, применив усовершенствованные инструменты, которые сам и спроектировал, произвел целую серию выдающихся наблюдений.

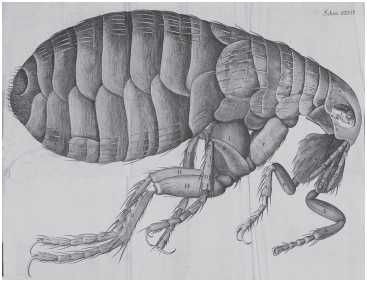

В 1665 году тридцатиоднолетний Гук опубликовал книгу под названием «Микрография», то есть «Малые рисунки». Работа получилась некой смесью трудов и соображений Гука в нескольких сферах изучения, однако произвела немалый шум, показав в пятидесяти семи поразительных иллюстрациях, выполненных самим Гуком, странный новый микромир. Эти картинки впервые явили человеческому восприятию анатомию блохи, тело вши, глаз мухи и жало пчелы, увеличенные до размеров целой страницы, а некоторые даже на складных вклейках. То, что даже простые существа имеют части тела и органы, как у нас, было не просто поразительным откровением миру, который никогда прежде не видел насекомых через увеличительное стекло, — это было прямое противоречие Аристотелеву мировоззрению, откровение, подобное Галилееву открытию холмов и долин на Луне — в точности как на Земле.

В год издания «Микрографии» Великая чума, убившая каждого седьмого лондонца, достигла апогея. На следующий год Лондон охватил Великий пожар. Но вопреки всему этому хаосу и страданиям люди читали книгу Гука, и она стала бестселлером. Знаменитый Сэмюэл Пипс, автор дневника о жизни лондонцев, чиновник морского ведомства и позднее — член Парламента, до того увлекся, что сидел до двух часов ночи и не мог оторваться, а затем назвал ее «самой поразительной книгой из всех, какие ему доводилось читать»[276].

«Микрография» Гука

Гук увлек новое поколение ученых, однако вызвал насмешки скептиков, которым оказалось трудно принять гротескные изображения, основанные на наблюдениях посредством прибора, которому они не доверяли. Худшее случилось, когда Гук, посещая сатирическую постановку, написанную английским драматургом Томасом Шедуэллом, пережил унижение, осознав, что на сцене прямо перед ним высмеивают в основном его же эксперименты[277]. Их взяли из его драгоценной книги.

Однако среди не сомневавшихся в выводах Гука был ученый-любитель по имени Антон ван Левенгук (1632—1723)[278]. Он родился в голландском Делфте. Его отец плел корзины, в которых по всему свету доставляли знаменитый сине-голубой делфтский фарфор, мать Левенгука происходила из семьи, занятой другим традиционно делфтским делом — пивоварением. В шестнадцать лет юный Антон поступил на работу кассиром и бухгалтером к торговцу тканями, а в 1654 году открыл собственное предприятие — торговлю тканями, лентами и пуговицами. Вскоре он добавит к этим занятиям еще одно, никак с исходными не связанное: станет хранителем городской ратуши Делфта.

Левенгук в колледже не учился и латыни, языка науки того времени, не знал. И хотя дожил до девяноста с лишним лет, из Нидерландов выезжал лишь дважды — один раз навещал Антверпен в Бельгии, и один раз — Англию. Но книги Левенгук читал, и бестселлер Гука вдохновил его не на шутку. Эта книга изменила его жизнь.

Введение к «Микрографии» объясняет, как соорудить простейший микроскоп, и торговец тканями Левенгук, вероятно, имел какой-то опыт в вытачивании линз, поскольку они требовались для оценки образцов льна. Но по прочтении «Микрографии» он сделался фанатичным изготовителем этих волшебных стекол и посвящал многие часы созданию микроскопов и наблюдениям с их помощью.

В первых работах Левенгук попросту повторил эксперименты Гука, но вскоре превзошел его. Микроскопы Гука были для своего времени технически совершенными, и он поразил Королевское общество двадцати-пятидесятикратной увеличительной силой своих инструментов. Можно лишь вообразить всеобщее изумление, когда секретарь Общества Генри Ольденбург получил в 1673 году письмо, сообщившее, что необразованный хранитель ратуши и торговец тканями из Нидерландов «разработал микроскопы, намного превосходящие любые виденные доселе»[279]. Сорокаоднолетний Левенгук достиг в десять раз большего увеличения, чем удавалось Гуку.

Мощность микроскопам Левенгука придавала его искусность, а не хитроумный дизайн. Устроены они были просто, с одной-единственной линзой, выточенной из избранных кусков стекла или даже песчинок и оправленные в пластины, выполненные из золота или серебра, которые Левенгук в некоторых случаях извлекал из руды собственноручно. Как бы то ни было, голландский умелец ни с кем не делился своими секретами и в целом очень скрывал свои методы, поскольку, подобно Ньютону, желал избегнуть «возражений или осуждения от других». За свою долгую жизнь он произвел более пяти сотен линз, но никто по сей день не знает, как именно он их сделал.

Когда молва о достижениях Левенгука распространилась широко, английский и голландский флоты пуляли друг по другу из пушек — шли англо-голландские войны, но положение войны со страной, откуда происходил Левенгук, не остановило Ольденбурга: он призвал Левенгука сообщать об открытиях — и голландец не отказал. В своем первом письме Левенгук, смущенный вниманием знаменитого Королевского общества, извинился, что не объявил о недостатках своих трудов. Он писал, что его работа — «исключительно плод личного самостоятельного порыва и любопытства; кроме меня в моем городе нет философов, занятых этим искусством; молю вас, не судите меня за бедность языка и вольность, кою позволил я себе, записывая свои случайные соображения»[280].

Левенгуковы «соображения» оказались еще замечательнее, чем у Гука. Гук видел в подробностях части тела крошечных насекомых, а Левенгук рассматривал целиком существ гораздо мельче тех, что можно углядеть невооруженным глазом, целые сообщества организмов, о чьем существовании никто прежде и не подозревал, в тысячу или даже в десять тысяч раз мельче самого маленького животного, доступного наблюдению. Он назвал их «анималкулами». Ныне мы именуем их микроорганизмами.

Галилей восторгался пейзажами на Луне и подсматривал за кольцами Сатурна, а Левенгук в той же мере наслаждался наблюдением в свои линзы новых миров, населенных странными крошечными существами. В одном своем письме он толковал о мире, существовавшем в капле воды: «Я увидел теперь впрямую, что там водятся крошечные угри, или черви, все сгрудились и шевелятся… вода словно кишела этими разнообразными анималкулами. Должен сказать, что, как по мне, не видал я ничего приятнее, чем тысячи этих живых тварей, обитающих в маленькой капле воды»[281].

Впрочем, Левенгук, время от времени докладывая о своих наблюдениях, подобно оку Божию, за целыми мирами, в некоторых письмах рассказывал об отдельных существах так, что можно было подробно описать многие новые виды. К примеру, он сообщил, что у одного существа «торчат два маленьких рожка, они постоянно движутся, подобно ушам лошади. [тело округлое], если не считать того, что в задней части оно сходится в точку; на этой задней оконечности имеется хвост»[282]. За пятьдесят лет Левенгук ни разу не посетил заседания Королевского общества, но написал ему сотни писем, и большая их часть сохранилась. Ольденбург велел их редактировать и переводить на английский или латынь, и Королевское общество их издавало.

Работа Левенгука стала сенсацией. Мир поразился, узнав, что каждая капля прудовой воды — вселенная, и целые классы жизни совершенно скрыты от наших чувств. Более того, когда Левенгук обратил свои микроскопы на ткани человеческого тела — клетки спермы или же кровеносные капилляры, — он помог обнаружить, как устроены мы сами и до чего это похоже на остальную жизнь, и сколько у нас общего с другими ее формами.

Как и Гуку, Левенгуку досталась своя мера скептиков, считавших, что он это все выдумывает. Он отбивался от них подписанными подтверждениями от почтенных свидетелей, публичных нотариусов и даже пастора прихода Делфта. Большинство ученых ему верили, и Гук даже смог повторить некоторые изыскания Левенгука. Слухи продолжали распространяться, и в лавку Левенгука начали наведываться посетители — с просьбой дать поглядеть на крошечное зверье. Карл II, основатель и покровитель Королевского общества, попросил Гука показать ему Левенгуковы эксперименты, которые Гуку удалось воспроизвести, а Петр Великий навещал делфтца лично. Для хозяина лавки тканей — грех жаловаться.

В 1680 году Левенгука заочно избрали членом Королевского общества, и он продолжал трудиться вплоть до самой смерти — до девяносто одного года, то есть еще почти сорок лет. Ни одного охотника за микробами, сравнимого с ним по масштабу вклада в науку, не появилось еще полтора века.

Левенгук, умирая, попросил одного своего друга перевести два последних письма на латынь и переслать в Общество. Приготовил он и подарок: черный с золотом ящик со своими лучшими микроскопами — некоторые из них прежде никто не видел. Доныне уцелела лишь малая часть его микроскопов; в 2009 году один продали с аукциона за 312 000 фунтов стерлингов[283].

За свою долгую жизнь Левенгук помог определить многие грани науки, которая впоследствии станет биологией, — микробиологию, эмбриологию, энтомологию, гистологию, а один биолог XX века назвал послания Левенгука «важнейшей перепиской в истории научного сообщества»[284]. Не менее важно и другое: Левенгук — подобно Галилею в физике и Лавуазье в химии — участвовал в обустройстве научной традиции в своей дисциплине. Пастор Новой церкви в Делфте писал Королевскому обществу после смерти Левенгука, в 1723 году: «Антон ван Левенгук считал, что истину естественной философии можно плодотворнейше исследовать экспериментальным методом, укрепленным свидетельством чувств; по этой причине, прилежанием и неустанным трудом он произвел своими руками великолепнейшие линзы, с помощью коих открыл многие секреты Природы, ныне знаменитые во всем философском Мире»[285].

* * *

Гук и Левенгук — своего рода Галилеи биологии, а Ньютон — ее Чарлз Дарвин (1809—1882)[286]. Он и похоронен всего в нескольких футах от Ньютона, в Вестминстерском аббатстве, а в погребальной процессии шли два герцога и граф, а также бывший, тогдашний и будущий президенты Королевского общества. Хотя похороны Дарвина в аббатстве могут показаться кому-то неуместностью, «было бы неуместно, — сказал епископ Карлайла на церемонии прощания, — если бы возникло что-либо, придающее вес или ценность глупому убеждению… что между знанием Природы и верой в Бога непременно есть противоречие»[287]. Это погребение стало достославным концом человеку, чье главное достижение поначалу встретило лишь зевки, а затем обильный яд и скептицизм.

Одним из не впечатленных оказался издатель самого Дарвина Джон Мюррей [Мёрри] — он согласился опубликовать книгу, в которой Дарвин развивает свою теорию, но начальный тираж определил всего в 1250 экземпляров. Мюррею хватало оснований для беспокойства: те, кто читал текст книги Дарвина до издания, восторга не выказывали. Один из первых обозревателей даже порекомендовал Мюррею не издавать ее совсем: книга, дескать, «несовершенное и посредственное изложение теории», — писал он. Тот обозреватель предложил, что пусть бы Дарвин написал книгу о голубях и включил в нее свою теорию, вкратце. «Голуби всем интересны, — рассуждал обозреватель. — Книга вскоре будет на каждом столе»[288]. Совет передали Дарвину, но тот его отклонил. Сам он, правда, тоже не был уверен в написанном. «Одному Богу известно, что подумает публика»[289], — отмечал он.

Дарвину не следовало волноваться. «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» станет для биологии «Принципами» Ньютона. Опубликованные 24 ноября 1859 года, все 1250 экземпляров тут же расхватали прыткие книготорговцы, и с тех пор книга непрерывно переиздается. (Впрочем, вопреки легендам, тираж в день выхода из печати распродан не был.) Утешительный прием для человека, наделенного пылом и терпением достаточными, чтобы двадцать лет собирать подтверждения своим мыслям, приложившего усилия столь монументальные, что всего один из многих побочных продуктов их — 684-страничная монография по морским желудям.

Предшественники Дарвина узнали множество наглядных особенностей форм жизни, от бактерий до млекопитающих, но не имели представления о более фундаментальной стороне дела: что именно привело биологические виды к этим особенностям? Подобно физикам до Ньютона или химикам до Периодической системы, до-дарвиновские биологи собирали данные, но не понимали, как они сочетаются друг с другом. Они и не могли: до Дарвина юную биологию сковывало убеждение, что происхождение и взаимосвязи между различными разновидностями живого не подлежат научному познанию — убеждение, происходившее из буквального восприятия библейской истории творения, согласно которой Земля и вся жизнь на ней были созданы за шесть дней и с тех пор биологические виды никак не менялись.

Нельзя сказать, что мыслителей, раздумывавших над представлением об эволюции видов, не было — они существовали еще со времен древних греков, и в их же число входил дедушка самого Дарвина, Эразм Дарвин. Но до-дарвиновские эволюционные теории были смутны и ненамного более научны, нежели религиозное учение, которое они стремились заменить. В результате, хоть до Дарвина и ходили разговоры об эволюции, большинство людей, в том числе и ученых, считали, что люди венчают пирамиду более примитивных существ, чьи особенности постоянны и созданы творцом, а его замыслов мы никогда не постигнем.

Дарвин изменил положение дел. До него существовала некая поросль рассуждений об эволюции, а его теория вознеслась над нею величественным древом точной науки. На каждый довод и знак, выдвинутый его предшественниками, у него нашлось по сотне встречных. Еще важнее другое: он открыл механизм эволюции — естественный отбор, и этим сделал эволюционную теорию проверяемой и научно состоятельной; он освободил биологию от упования на Бога и позволил ей превратиться в подлинную науку, укорененную, как физика и химия, в физическом законе.

* * *

Чарлз родился в фамильном доме в Шрусбери, Англия, 12 февраля 1809 года, у городского врача Роберта Дарвина и Сюзанны Веджвуд, чей отец основал знаменитое фарфоровое производство. Дарвины были семейством состоятельным и прославленным, но Чарлз учился плохо и школу терпеть не мог. Позднее он писал, что у него негодная для зубрежки память и «никаких особых дарований». Это он себя явно недооценивал: он признавал, что имеет «великое любопытство на факты и их значение»[290]и «энергию ума, явленную в кипучей и продолжительной работе над одним и тем же предметом». Эти две черты для ученого — или любого новатора — конечно же, особые дарования, и послужили они Дарвину отменно.

Любопытство Дарвина и его целеустремленность прекрасно иллюстрирует случай, произошедший с ним в колледже в Кембридже, где он самозабвенно коллекционировал жуков. «Однажды, — писал он, — оторвав кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил по одному каждой рукой, потом увидел третьего и нового вида, и упустить его я никак не мог и потому сунул того, что был у меня в правой руке, в рот»[291]. Лишь из юноши с таким нравом мог вырасти человек, которому достанет упорства составить 684-страничный труд о морских желудях (хотя незадолго до окончания этой работы он написал: «Ненавижу морских желудей — как никто прежде»[292]).

Чарлз искал свое призвание много лет. Его поиск начался осенью 1825 года, когда отец отправил его, шестнадцатилетнего, не в Кембридж, а в Университет Эдинбурга изучать медицину — как и сам он, и дед Чарлза в свое время. Оказалось, то было скверное решение.

Чарлз, во всяком случае, был брезглив, а в те времена хирургические операции сопровождались обильным кровопролитием и воплями пациентов, которых резали без благодати обезболивания. При этом брезгливость не помешала Чарлзу годы спустя в поисках подтверждения его теории эволюции резать собак и уток. Вероятно, его медицинская учеба была обречена просто из-за недостатка и интереса, и мотивации. Как Дарвин писал позднее, он уверился, что отец оставит ему достаточно собственности, «чтобы существовать с некоторым удобством», и это ожидание оказалось «достаточным, чтобы бросить любые настойчивые попытки изучать медицину»1. Вот так, весной 1827 года, Чарлз бросил Эдинбург, не заработав никакой ученой степени.

Вторая остановка — Кембридж. Отец заслал его туда с мыслью, что сын выучится теологии и двинется по клерикальной стезе. На сей раз Чарлз получил степень и достиг десятого места среди 178 выпускников. Его успехи удивили его самого, но они отражали, вероятно, возникшее в нем подлинное увлечение геологией и естественной историей — это очевидно из его коллекционирования жуков. И все же выходило, что его ждет жизнь, в которой науке будет отведено место хобби, не более, тогда как профессиональные усилия придется посвятить церкви. Однако, окончив учебу и вернувшись с пешей геологической экскурсии в Северном Уэльсе, Дарвин обнаружил письмо, предлагавшее другой вариант развития событий: возможность отправиться вокруг света на судне Его Величества «Бигл» под командованием капитана Роберта Фицроя.

Письмо прислал Джон Хенслоу, кембриджский профессор ботаники. Вопреки приличным оценкам, Дарвин мало кому в Кембридже казался выдающимся студентом, но Хенслоу все же усмотрел в нем потенциал. Он отмечал: «В этом юноше Дарвине главное — умение задавать вопросы»1, — довольно пресный комплимент вроде бы, однако он означает, что, по мнению Хенслоу, в Дарвине жила душа ученого. Хенслоу подружился с любознательным студентом, и когда его попросили порекомендовать молодого человека натуралистом в путешествие, он вспомнил о Дарвине.

Письмо Хенслоу Дарвину стало кульминацией целой череды маловероятных событий. Все началось с того, что предыдущий капитан «Бигла» Прингл Стоукс застрелился, пуля свое дело не сделала, но капитан помер от гангрены. Фицрой, первый помощник капитана Стоукса, привел корабль домой, но не мог не отметить, что подавленность Стоукса возникла из одиночества многолетнего морского странствия, в котором капитану запрещено было общение с командой. Дядя самого Фицроя вскрыл себе горло бритвой несколько лет спустя, и Фицрой, очевидно, понимал, что ему следует любой ценой избежать судьбы своего капитана. В итоге, когда двадцатишестилетнему Фицрою предложили занять место Стоукса, он решил, что ему нужен компаньон. В те времена задачи натуралиста выполнял судовой врач, но Фицрой решил объявить, что на судно требуется молодой «джентльмен-натуралист» аристократического положения — то есть, по сути, наемный друг капитану.

Дарвин оказался не первым кандидатом на эту роль — до него ее предлагали многим другим. Прими это предложение кто-нибудь до Дарвина, тот, вероятно, продолжил бы жить тихой церковной жизнью и никогда не разработал свою теорию эволюции — так же, как Ньютон никогда не завершил бы и не издал свою величайшую работу, не заскочи Галлей повидаться и спросить про закон обратных квадратов. Однако предложенная Фицроем должность никак не оплачивалась — деньги должны были поступить от последующих продаж собранных по пути образчиков живой природы, и никто из спрошенных не оказался готов провести годы в море на самофинансировании. В результате выбор пал на двадцатидвухлетнего Дарвина — ему предложили приключение и возможность не начинать работу, которая предполагала проповедь о создании Земли в ночь на 23 октября 4004 года до н. э. (как утверждал библейский анализ XVII века). Дарвин ухватился за этот шанс. Изменилась и его жизнь, и история науки.

«Бигл» отплыл в 1831 году и вернулся лишь в 1836-м. Плавание было не из легких. Дарвин жил и работал в крошечной каюте на полуюте, в самой тряской части судна. Его поселили с двумя другими членами экипажа, и все спали в гамаках, подвешенных над прокладочным столиком. «Пространства у меня — только развернуться и не более»[293], — писал он Хенслоу. Неудивительно, что его изнуряла морская болезнь. И хотя Дарвину удалось наладить какую-никакую дружбу с Фицроем — он был единственным членом команды, кому дозволялось общение с капитаном, и они обычно вместе ужинали, — тем не менее, они часто ссорились, особенно на тему рабства, которое Дарвин не выносил, но постоянно наблюдал, когда сходил на берег на стоянках.

И все же неудобства путешествия блекли на фоне потрясающего воодушевления визитов на твердую почву. Дарвин участвовал в бразильском карнавале, наблюдал извержение вулкана близ чилийского

Осорно, пережил землетрясение в Консепьсоне и побродил по тамошним развалинам, видел революции в Монтевидео и Лиме. И все это время собирал образцы жизни и окаменелости, упаковывал и отправлял в ящиках Хенслоу, в Англию, на хранение.

Дарвин позднее сочтет эту поездку главным событием, сформировавшим его жизнь, нрав и новое почтение к миру природы. Знаменитые прозрения об эволюции Дарвин, тем не менее, обрел не в поездке[294]— в пути он к принятию самого представления об эволюции даже не приблизился. Более того, вояж он завершил таким же, каким был и до него, — убежденным в авторитете Библии.

И все же планы на будущее у него поменялись. По окончании путешествия он написал двоюродному брату, трудившемуся на ниве церкви: «Твое положение превыше всякой зависти; я не дерзаю даже воображать столь счастливые грезы. Для человека, пригодного к церковной службе, жизнь священника… почтенна и счастлива»[295]. Вопреки этим словам поддержки Дарвин решил, что сам он для такой жизни не приспособлен, и избрал мир лондонской науки.

* * *

Вернувшись в Англию, Дарвин обнаружил, что его наблюдения, описанные в письмах профессору Хенслоу, привлекли некоторый научный интерес — в особенности о геологии. Вскоре Дарвин начал читать лекции в престижном Геологическом обществе Лондона по темам вроде «Связь некоторых вулканических явлений с образованием горных цепей и возвышением материков». Он был финансово независим — благодаря назначенной ему отцом стипендии в четыреста фунтов в год. По совпадению, ровно эту же сумму зарабатывал Ньютон, начав трудиться на Монетный двор, однако в 1830-х, согласно Британским национальным архивам, это было «всего лишь» в пять раз больше заработка среднего ремесленника (хотя все еще достаточно для покупки, например, двадцати шести лошадей или семидесяти пяти коров). Эти деньги позволяли Дарвину заниматься превращением дневника странствий на «Бигле» в книгу и упорядочиванием множества собранных растительных и животных образцов. Именно этот опыт и изменил наши представления о природе жизни.

Поскольку Дарвина никакие великие озарения о биологии за время его плавания не посетили, он, вероятно, ожидал, что рассмотрение образцов, отправленных домой, приведет к созданию серьезного, но не революционного корпуса трудов. Однако вскоре начало казаться, что его исследования, возможно, более впечатляющи, нежели изначально думалось: Дарвин передал кое-какие образцы специалистам на анализ, и многие последовавшие результаты ошеломили его.

Одна группа окаменелостей, к примеру, предполагала «закон наследования» — вымерших южноамериканских млекопитающих заменили другие, подобные им. Из другого отчета, по галапагосским воробьинообразным, выходило, что их существует всего три вида, а не четыре, как он думал прежде, и что они характерны только для островов, так же, как и тамошние гигантские черепахи. (История о том, что с Дарвином случилась «эврика!», когда он отыскивал отличия в устройстве клювов воробьинообразных с разных островов Галапагосского архипелага, — апокриф[296]. Он действительно привез несколько экземпляров воробьинообразных, но орнитологии не был обучен и вообще-то неверно определил их как смесь вьюрков, крапивников, «крупноклювов» и дроздов — и не было никакой маркировки, с какого именно острова какая особь.)

Возможно, самым поразительным оказался ответ экспертов относительно образчиков нанду, или южноамериканского страуса, которых Дарвин и прочий экипаж готовили и ели, но молодой ученый успел осознать возможную значимость этой находки и отправил останки домой. Оказалось, что исследуемый образец принадлежит к другому биологическому виду, который, как и обыкновенный нанду, имел свою среду обитания, однако соперничал с обыкновенным нанду на пограничных территориях. Это противоречило расхожему мнению того времени: считалось, что каждый вид устроен оптимально для своей среды обитания и никаких неоднозначных территорий, на которых происходит соперничество с другими, сходными видами, быть не может.

Дарвин, разбираясь с этими противоречивыми результатами, мысленно эволюционировал в отношении роли Бога в сотворении мира. Сильное влияние оказал на Дарвина Чарлз Бэббидж, занимавший, как прежде Ньютон, пост Лукасовского профессора математики в Кембридже, и известный прежде всего изобретением механического компьютера. Бэббидж устраивал вечера, на которых собирались разные вольнодумцы, и сам написал книгу, в которой предположил, что Бог действует посредством физических законов, а не как веление свыше или же чудо. Эта мысль, многообещающая основа для возможности сосуществования религии и науки, юному Дарвину понравилась.

Постепенно Дарвин пришел к убежденности, что биологические виды — не неизменные формы жизни, выдуманные Богом так, чтобы вписывались в некий великий замысел, — они скорее приспосабливались, чтобы вписаться в свою экологическую нишу. К лету 1837-го, через год после возвращения «Бигла» из плавания, Дарвин сделался неофитом эволюционных представлений, хотя все еще был далек от формулирования своей теории.

Вскоре Дарвин отказался и от мысли о превосходстве человека — вернее, от мысли, что какое-либо животное превосходит другое, и пришел к заключению, что всякий биологический вид изумителен и идеально — ну или почти идеально — приспособлен к своей среде обитания и роли в ней. Ничто из этого, по Дарвину, не отнимало у Бога его включенности: Дарвин считал, что Бог измыслил законы, управляющие воспроизведением так, чтобы виды со временем менялись и тем приспосабливались к изменениям среды.