Если Господь установил законы воспроизводства, позволявшие живым существам подходить своим условиям обитания, каковы они, эти законы? Ньютон постиг Божий замысел для физической Вселенной через математические законы движения, Дарвин так же — во всяком случае, поначалу, — искал механизм эволюции, полагая, что он объяснит замысел Бога в отношении живого мира.

Подобно Ньютону, Дарвин принялся исписывать тетрадь за тетрадью своими соображениями и мыслями. Он анализировал взаимоотношения между видами живого и окаменелостями, обнаруженными в поездке; он изучал обезьян — орангутанга и мартышек в Лондонском зоопарке, подмечал их человекоподобные эмоции; пригляделся к работе заводчиков голубей, собак и лошадей и задумался, сколь великое разнообразие особенностей можно получить путем «селекции», или искусственного отбора; масштабно осмыслял влияние эволюции на метафизические вопросы и человеческую психологию. И вот, примерно в сентябре 1838 года, Дарвин прочитал популярный «Очерк о законе народонаселения» Томаса Р. Мальтуса [Малтаса]. Знакомство с этим текстом направило его мысли по пути открытия процесса, коим осуществляется эволюция.

Книгу Мальтус написал неприятную. Страдания, по его мнению, — естественная и неизбежная участь человечества, потому что рост населения неумолимо ведет к жестокому соперничеству за пищу и другие ресурсы. Из-за ограничений земельных угодий и производства, сообщал он, эти ресурсы могут нарастать лишь «арифметически», то есть в соответствии с численным рядом 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, тогда как население нарастает с каждым поколением как последовательность 1, 2, 4, 8, 16 и так далее.

Ныне мы знаем, что один-единственный кальмар может за один брачный сезон отложить до трех тысяч яиц. Если бы каждое яйцо превращалось со временем в кальмара, способного к воспроизводству, на седьмом поколении объема кальмаров хватило бы, чтобы набить Землю наполовину, будь она полая, а всего за тринадцать поколений одними яйцами можно было бы заполнить всю видимую Вселенную.

У Дарвина этих сведений не было, и с математикой он был не в ладах, но понимал достаточно, чтобы осознать: сценарий Мальтуса не реализуется. Напротив, рассуждал он, из громадного числа яиц и потомства, производимого природой, в состязании на выживание уцелевают лишь немногие — обычно те, кто лучше приспособлен. Он назвал этот процесс естественным отбором, чтобы подчеркнуть сравнение с искусственным отбором, осуществляемым заводчиками.

Позднее, в автобиографии, Дарвин описал свое озарение: «Меня вдруг поразило, что в заданных обстоятельствах благоприятные вариации сохраняются, а неблагоприятные уничтожаются»[297]. Однако свежие идеи редко приходят в голову первооткрывателю ни с того, ни с сего, сразу опрятными и продуманными, и слова Дарвина, похоже, — искажение, привнесенное позднейшим осмыслением. Из записных книжек, которые он вел в то время, ясно иное: поначалу он лишь учуял след мысли, а затем на осознание, достаточно отчетливое, чтобы его записать, потребовалось несколько лет.

Одна из причин, отчего представлению о естественном отборе нужно было для развития несколько лет, — в том, что Дарвин понял: прополка неприспособленных особей в каждом поколении может закрепить определенные особенности, но не создаст нового вида, то есть особей настолько отличных от исходных, что они даже не смогут скрещиваться и производить способное к размножению потомство. Чтобы это случилось, закреплению существующих черт должно сопутствовать появление новых. А такое, пришел к выводу Дарвин, происходит по чистой случайности.

Цвет клюва у зебровых амадин, к примеру, обычно варьирует от бледно— до темно-красного. Тщательным скрещиванием можно развести популяцию с каким угодно в этом диапазоне оттенком клюва, но зебровая амадина с новым цветом клюва — допустим, синим, — может возникнуть лишь в процессе того, что мы ныне зовем мутацией, то есть случайным изменением в структуре гена, приводящим к появлению нового, производного вида организма.

Вот теперь-то теория Дарвина обрела стройность. Случайное варьирование и естественный отбор творят отдельных особей с новыми чертами, и благоприятным чертам дают большие возможности распространиться. В результате, точно так же, как у селекционеров получаются животные и растения с нужными особенностями, природа создает виды живого, хорошо приспособленные к их среде обитания.

Осознание того, что случайность играет в эволюции свою роль, — важная веха в развитии науки: открытый Дарвином механизм затруднил примирение между эволюцией и любой состоятельной идеей о божественном замысле. Разумеется, понятие эволюции само по себе противоречит библейской истории творения, но именно теория Дарвина пошла еще дальше — она затруднила рационализацию Аристотелевых и традиционных христианских взглядов, подразумевающих что события развиваются с некоторой целью, а не по безучастным физическим законам. В этом отношении Дарвин сделал с нашим пониманием живого мира то же, что Галилей и Ньютон — с нашими взглядами на мир неодушевленный: он отсек науку и от религиозного мышления, и от древнегреческой традиции.

* * *

Дарвин, как Галилей и Ньютон, был человеком верующим, и потому его теория ввела его самого в противоречие с собственной системой верований. Он пытался избежать этого столкновения, принимая и теологические, и научные взгляды в соответствующих контекстах, нежели деятельно пытаясь их примирить.

Энни Дарвин (1841—1851)

Но нацело обойти это затруднение он не мог: в январе 1839 года женился на своей двоюродной сестре Эмме Веджвуд, приверженной христианке, и ей его взгляды не понравились. «Когда я умру, — однажды писал он ей, — знай, что я много раз… скорбел об этом»[298]. Вопреки различиям связь их была сильна, и они прожили всю жизнь преданной друг другу парой и родили десятерых детей.

Хотя много чего было написано о примирении эволюции с христианством, именно случившаяся через много лет смерть второго ребенка Дарвина, десятилетней Энни[299], окончательно разрушила веру Дарвина в христианство. Причина смерти Энни до сих пор неясна, однако, умирая, она неделю промучилась жаром и жестоким расстройством пищеварения. Дарвин писал: «Мы утратили радость Дома, утешение наших преклонных лет: она знала наверняка, до чего сильно мы любили ее; о, теперь-то она точно поняла бы, как глубоко, как нежно мы по-прежнему любим ее и будем любить вечно ее милое радостное лицо»[300].

Первый ребенок у Дарвинов родился в 1839 году. К тому времени Дарвину исполнилось всего тридцать, а он уже страдал мучительными припадками неведомой (доныне) загадочной болезни. Остаток его дней радость от семейной жизни и научных трудов перемежалась частыми вспышками болезненной немощи, коя, бывало, месяцами не давала ему работать.

Симптомы Дарвина указывали на все сразу, как библейские напасти: колики, рвота, метеоризм, головные боли, сердцебиение, дрожь, истерические рыдания, звон в ушах, усталость, тревожность, подавленность. Попытки лечиться — некоторые отчаявшийся Дарвин предпринял вопреки здравому смыслу — были столь же разнообразны: энергичное растирание холодными мокрыми полотенцами, ножные ванны, натирания льдом, ледяные души, причудливая электротерапия с применением шока, гомеопатические лекарства и, конечно, викторианское обязательное — висмут. Ничто не помогало. Вот так человек, в двадцать лет бывший лихим путешественником, превратился к тридцати годам в болезненного инвалида-отшельника.

Новорожденный ребенок, работа и болезнь подтолкнули Дарвина к большему затворничеству, он оставил вечеринки и старые дружеские круги. Дни Дарвина сделались тихи и однообразны, похожи друг на друга «как две горошины»[301]. В июне 1842 года Дарвин наконец закончил тридцатипятистраничный синопсис эволюционной теории, а в сентябре того же года уговорил отца одолжить ему денег на покупку пятнадцатиакрового участка в Дауне, Кент, в приходе с четырьмястами обитателями, в шестнадцати милях от Лондона. Дарвин именовал это место «предельным краем света»[302]. Его жизнь там складывалась как у благополучного приходского священника, каким он когда-то собирался стать, и к февралю 1844 года Дарвин, воспользовавшись тишиной и уединением, расширил свой труд до 231-страничной рукописи.

Дарвинова рукопись — научное завещание, а не работа, коей предполагалось немедленное издание. Он доверил ее Эмме, с письмом, что рукопись следует прочесть в случае его «внезапной смерти», что, ввиду его болезни и по его опасениям, могло случиться очень скоро. В письме сообщалось, что такова его «официальная последняя просьба»[303]: после его кончины предать рукопись обнародованию. «Если будет признана даже одним компетентным судящим, — писал Дарвин, — она станет значительным шагом в науке»[304].

У Дарвина были веские основания не желать прижизненной публикации своих взглядов. Он заработал звездную репутацию в высочайших кругах научного сообщества, но его новые воззрения — однозначный повод для критики. Более того, у него, помимо жены, было немало друзей-священников, поддерживавших креационистские взгляды.

Дарвиновы поводы откладывать издание подкрепились событиями осени того года, когда анонимно вышла книга «Пережитки естественной истории творения»[305]. Книга не предъявляла крепкой теории эволюции, однако объединила несколько научных представлений, включая и трансмутацию биологических видов, и стала международным бестселлером. Религиозная верхушка, однако, восстала против неведомого автора. Один обозреватель, к примеру, обвинил его в «отравлении основ науки и подрыве устоев религии»[306].

Кое-кто и из научного сообщества оказался ненамного мягче. Ученые всегда были публикой непростой. Даже сегодня, со всей легкостью общения и путешествия, благодаря которым сотрудничество и взаимное содействие сделалось проще, чем когда-либо, представление новых взглядов может подвести вас под жестокие нападки: помимо страсти к своему предмету и воззрениям, ученые иногда демонстрируют пылкое сопротивление работам, которые считают ошибочными — или же просто неинтересными. Если лекция ученого гостя о его трудах на научном семинаре оказывалась недостойной внимания, один мой знакомый знаменитый ученый доставал газету, распахивал ее и принимался читать, недвусмысленно выказывая скуку. Другой известный ученый, любивший усаживаться в первых рядах, мог встать посреди лекции, объявить о своем несогласии и выйти вон. Но самую интересную выходку я наблюдал от третьего большого ученого, человека, лично знавшего не одно поколение физиков, поскольку он разработал стандартный вузовский экзамен по электромагнетизму.

Этот профессор уселся в первом ряду семинарской комнаты, в которой рядов-то всего десяток, поднял свой пенопластовый стаканчик высоко над головой и слегка поворачивал его влево-вправо, чтобы все, кто сидит за ним, — но не растерянный докладчик — увидели надпись на стаканчике, большими печатными буквами: «ЭТА ЛЕКЦИЯ — Х*РНЯ!» И затем, внеся таким манером свой вклад в дискуссию, встал и вышел вон. Любопытно, что лекция посвящалась теме «Спектроскопия очарованных частиц и античастиц». Хотя слово «очарованный» в этом контексте — понятие техническое и не связано с его повседневным значением, думаю, справедливо будет сказать, что помянутый профессор явно «анти-очаровывал» окружающих. Однако, если вот так принимают спорные соображения в такой мудреной области науки, можно лишь вообразить свирепость, выказываемую «большим идеям», ставящим под сомнение привычные истины.

Дело вот в чем: да, все носятся с противостоянием поборников религии новым веяниям в науке, однако есть сильная традиция противостояния и в среде самих ученых. Обычно это полезно, поскольку если мысль ошибочна, скептицизм ученых помогает уберечь эту область знания от движения в тупик. Более того, если предъявить подходящие доказательства, ученые прежде всех готовы менять свои взгляды и принимать диковинные новые воззрения.

И все же меняться трудно всем, а маститые ученые, посвятившие себя развитию того или иного образа мыслей, иногда откликаются на противоречащие представления вполне отрицательно. И потому предлагать поразительные новые научные теории — риск подставиться нападкам за неосведомленность, заблуждения или прямо-таки глупость. Полностью надежных способов протолкнуть нововведение не очень-то много, а вот угробить его просто — не защитить от противоречия устоявшимся взглядам. Тем не менее, именно в таких условиях приходится осуществлять революционные шаги.

В случае эволюции Дарвину было много чего опасаться, что стало ясно, к примеру, из отклика на «Пережитки» друга Дарвина Адама Седжвика [Эдама Седжуика], почтенного кембриджского профессора, преподававшего у Дарвина геологию. Седжвик назвал «Пережитки» «мерзкой книгой»[307]и написал разгромный восьмидесятипятистраничный отзыв. Прежде чем подставляться под такую критику, Дарвин накопил гору весомых доказательств в поддержку своей теории. Эти старания заняли его на следующие пятнадцать лет, но в итоге именно благодаря им теория обрела успех.

* * *

За 1840-1850-е годы в семье Дарвинов прибыло. Отец Чарлза умер в 1848 году, оставив значительную сумму, на которую полагался Дарвин-младший, еще учась медицине, — вышло около пятидесяти тысяч фунтов, по современным деньгам — миллионы долларов. Дарвин вкладывал деньги с умом и сделался очень богат, так что заботиться о большой семье не составляло труда. Но беды с желудком продолжали донимать его, и он еще более ушел в затворничество, пропустив по болезни даже похороны отца.

Все это время Дарвин продолжал развивать свои представления. Он исследовал животных и ставил на них эксперименты — изучал, например, голубей, о которых ему потом предложит написать коллега, или, опять же, вспомним морских желудей. Ставил он опыты и на растениях. В одной серии исследований он проверял всеобщее убеждение, что жизнеспособные семена не могут долетать до далеких островов в океане. Он взялся проверять это мнение с разных сторон: пробовал проращивать садовые семена, много недель выдержанные в рассоле (имитация морской воды); высматривал, не прилипают ли семена к ногам птиц, искал их в помете; скармливал набитых семенами воробьев сове и орлу в Лондонском зоопарке, а затем изучал их помет. Все его исследования приводили к одному и тому же выводу: семена, оказывается, куда более живучи и подвижны, чем люди привыкли думать.

Немало времени Дарвин посвятил и вопросу многообразия: почему естественный отбор так сильно приумножает число биологических видов? Отвечая на этот вопрос, он вдохновлялся работами экономистов того времени, толковавших о разделении труда. Адам Смит показал, что люди гораздо продуктивнее, если занимаются неким одним видом деятельности, а не пытаются создать с нуля все изделие целиком. Это навело Дарвина на мысль, что тот или иной участок земли может прокормить больше живности, если его обитатели крайне специализированно эксплуатируют разные природные ресурсы.

Дарвин предполагал, что, если его теория верна, он обнаружит большее видовое многообразие в местах с сильным соперничеством за ограниченные ресурсы и искал свидетельства, подтверждающие или опровергающие это предположение. Такой способ мышления был характерен для дарвиновского новаторского подхода к эволюции: другие натуралисты искали подтверждения эволюции во временном развитии фамильных древ, соединяющих окаменелые останки жизни и жизнь нынешнюю, а Дарвин — в распределении видов и взаимоотношениях между ними в настоящем времени.

Чтобы разобраться с природными данными, Дарвину потребовалось общаться с другими естествоиспытателями. Даже пребывая в физическом уединении, он призвал на помощь многих и, подобно Ньютону, зависел от почтовой службы — в особенности от новой и дешевой программы «почта за пенни», помогшей ему выстроить беспрецедентную сеть натуралистов, селекционеров и других корреспондентов, поставлявших ему данные о мутациях и наследственности. Такие вот обмены на расстоянии позволили Дарвину сверить свои соображения с практическим опытом, не подвергая насмешкам подлинную цель его работы. Переписка также позволила ему постепенно вычленить тех своих коллег, кто мог бы отнестись к его взглядам с пониманием — и позднее поделиться с этой избранной группой оригинальными воззрениями.

В 1856 году Дарвин в подробностях доверил свою теорию узкому кругу друзей. В этот круг вошли Чарлз Лайель [Лайэлл], выдающийся геолог того времени, и биолог Томас Г. Гексли [Х. Хаксли], ведущий сравнительный анатом мирового значения. Эти доверенные люди, в особенности Лайель, поддержали замысел об издании — пока кто-нибудь его не опередил. Дарвину к тому времени исполнилось сорок семь, над своей теорией он трудился восемнадцать лет.

В мае 1856 года Дарвин взялся за техническое изложение, адресованное коллегам. Он решил назвать его «Естественный отбор». К марту 1858-го книга была готова на две трети и насчитывала 250 000 слов.

В июне того же года Дарвин получил по почте рукопись и сопроводительное письмо от одного знакомого, трудившегося на Дальнем Востоке, — Алфреда Рассела Уоллеса.

Уоллес знал, что Дарвин работает над теорией эволюции, и надеялся, что тот согласится передать Лайелю рукопись работы, в которой описывались соображения по теории естественного отбора, к которым Уоллес пришел независимо от Дарвина. Как и теория Дарвина, Уоллесовы предположения родились из взглядов Мальтуса о перенаселении.

Дарвин запаниковал. Худшее, о чем предостерегали его друзья, того и гляди воплотится: другой натуралист воспроизвел важнейший аспект его работы.

Ньютон, услышав заявления о чьей-то проделанной работе, похожей на его, делался противным, но Дарвин был другим человеком. Он в сложившейся ситуации маялся и, получалось, оказался в безвыходном положении. Можно было похоронить свою работу, можно было ринуться ее печатать, но оба варианта представлялись безнравственными. Или же помочь Уоллесу напечататься и отказаться от притязаний на работу всей своей жизни.

18 июня 1858 года Дарвин отправил Лайелю рукопись и сопроводил ее письмом:

[Уоллес] нынче прислал мне приложенное и попросил передать вам. На мой взгляд, это достойно прочтения. Ваши предупреждения воплотились с лихвой — что меня опередят… Никогда не видывал я такого поразительного совпадения; даже будь у Уоллеса набросок моей рукописи 1842 года, он не смог бы сделать конспекта лучше! Даже его понятия вполне годятся в заголовки моим главам. Пожалуйста, верните мне [рукопись], хоть он и не говорит, что желает издания, но я, конечно, должен немедля написать ему и предложить разослать по любым журналам. Что ж, вся моя самобытность, какой ни была бы, окажется сокрушена, хотя книга моя, если есть в ней какая-то ценность, от этого не пострадает, поскольку весь труд посвящен применению теории. Надеюсь, вам понравится набросок Уоллеса, и я смогу передать ему ваши слова [308].

* * *

Как оказалось, вопрос о том, кому припишут заслуги создания теории, упирался в замечание Дарвина о ценности его книги, заключенной в прикладных подробностях. Уоллес не только не произвел исчерпывающего исследования свидетельств в пользу естественного отбора, в отличие от Дарвина, — он не смог и повторить Дарвинов доскональный анализ, как вариации могут достигать такого масштаба, чтобы порождать новые виды, а не просто «разновидности», которые мы ныне именуем подвидами.

Лайель ответил компромиссом: он и еще один близкий друг Дарвина, ботаник Джозеф Дальтон Гукер [Долтон Хукер], зачитают и работу Уоллеса, и тезисы воззрений Дарвина на заседании почтенного Линнеевского общества в Лондоне, и оба текста будут одновременно изданы в «Трудах» Общества. Дарвин маялся со своей работой, и по времени все складывалось неудачнее некуда. Сам он страдал все теми же своими хворями, недавно скончался его старый друг биолог Роберт Броун [Браун], а к тому же его десятый, младший сын Чарлз Уоринг Дарвин, всего одиннадцати месяцев отроду, тяжко болел скарлатиной.

Дарвин предоставил Лайелю и Гукеру действовать на их усмотрение, и 1 июля 1858 года секретарь Линнеевского Лондонского общества зачитал работы Дарвина и Уоллеса перед тридцатью одним ученым коллегой. Чтения не вызвали ни освистания, ни аплодисментов, а лишь каменное молчание. Далее последовали чтения еще шести других ученых работ, и, если кто-нибудь в аудитории еще бодрствовал при чтении первых пяти, он, вероятно, дотерпел и до последнего — пространного труда, посвященного растительности Анголы.

Ни Уоллеса, ни Дарвина на заседании не было. Уоллес все еще находился на Дальнем Востоке и о происходящем в Лондоне не знал. Когда его впоследствии уведомили, он великодушно согласился, что решение было справедливым, и в будущем всегда относился к Дарвину с уважением и даже сердечностью. Дарвин в то время хворал и потому до заседания не добрался бы в любом случае, но вышло так, что они с женой Эммой, пока шло заседание, хоронили на приходском кладбище своего второго почившего ребенка, Чарлза Уоринга.

Представлением Линнеевскому обществу, через двадцать лет тяжкого труда сбора и подкрепления теории, Дарвин наконец явил ее публике. Немедленный отклик получился, мягко говоря, более чем невыразительный. Никто из присутствовавших не уловил значимости услышанного — лучше всего это подтверждает комментарий президента Общества Томаса Белла, пожаловавшегося[309]на выходе из зала заседаний, как он это сформулирует позднее, что тот год «не был отмечен ни одним из тех поразительных открытий, какие сразу перевернут, так сказать, [нашу] область науки».

После представления в Линнеевском обществе Дарвин взялся за дело споро. Менее чем за год он переработал «Естественный отбор» в свой шедевр — «Происхождение видов». Книга вышла короче и ориентировалась на широкую публику. Он завершил рукопись в апреле 1859 года. К тому времени он совершенно умаялся и был, по его словам, «слаб, как дитя»[310].

Ни на миг не забывая о необходимости питать общественное мнение так, чтобы оно склонилось в его пользу, Дарвин договорился со своим издателем Мюрреем раздарить великое множество экземпляров книги, и лично отправил многим респондентам самоуничижительные письма. Однако в самой книге Дарвин постарался допустить как можно меньше теологических противоречий. Он рассуждал, что правящий миром закон природы выше сомнительных чудес, однако все еще веровал в далекое божество и в «Происхождении видов» сделал все, чтобы создать впечатление, будто его теория — не шаг к атеизму. Напротив, он надеялся показать, что природа находится на службе у некого отсроченного блага живых существ — что она ведет биологические виды к прогрессу, к умственному и физическому «совершенству» в соответствии с замыслом благого творца.

«Есть величие в таком мировоззрении… — писал он, — изначально жизнь вдохнули в немногие формы — или же в одну. а покуда, в соответствии с незыблемым законом тяготения, вращалась эта планета, от столь простого начала развились и продолжают развиваться безмерные множества форм — прекраснейших, чудеснейших»[311].

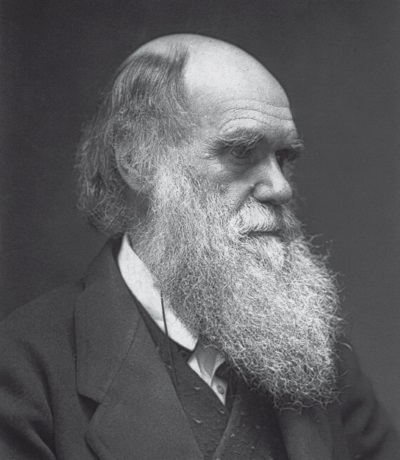

Дарвин в 1830-х, 1850-х и 1870-х годах

* * *

Совсем не молчанием встретила публика «Происхождение видов». Старый наставник Дарвина по Кембриджу профессор Седжвик писал, к примеру: «Я прочитал вашу работу с болью, нежели с удовольствием… некоторые части читал я совершенно в печали, поскольку считаю их глубоко ложными и сокрушительно лукавыми»[312].

И все же «Происхождение видов» — сильная и подкрепленная доказательствами теория да во времена помягче, и потому такого негодования, как «Пережитки», она не вызвала. За десять лет после публикации споры между учеными в основном затихли, а к смерти Дарвина, еще десятью годами позже, эволюционная теория сделалась практически повсеместно принятой и главенствующей темой викторианской мысли.

Дарвин уже был почтенным ученым, однако с изданием этой книги стал, подобно Ньютону после «Принципов», фигурой публичной. Его осыпали международным признанием и наградами. Он получил престижную Медаль Копли от Королевского общества; ему предложили звание почетного доктора и Оксфорд, и Кембридж; король Пруссии наградил его Орденом за Заслуги; его выбрали членом-корреспондентом и Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, и Французской академии наук; он стал почетным членом Московского Императорского общества натуралистов, а также Южноамериканского миссионерского общества Церкви Англии.

Подобно Ньютонову, влияние Дарвина распространилось гораздо шире его научных теорий, и научная мысль сменила направление даже в областях, совершенно не связанных с живой природой.

Как писало одно сообщество историков, «дарвинизм во всем сделался синонимом натурализма, материализма, или же эволюционной философии. Он поддерживает состязательность и сотрудничество, освобождение и соподчинение, прогресс и пессимизм, войну и мир. Его политика может быть либеральной, социалистской или же консервативной, а религия — атеизм или же ортодоксия»[313].

С точки зрения науки, впрочем, работа Дарвина, как и Ньютона, лишь началась. Его теория предлагала фундаментальный принцип, по которому меняются со временем признаки видов, отзываясь на воздействие окружающей среды, но ученые-современники по-прежнему блуждали впотьмах — не понимали механики наследственности.

Волею судеб, как раз когда работа Дарвина была представлена Линнеевскому обществу, у Грегора Менделя (1822—1884)[314], ученого и послушника монастыря в Брно (ныне территория Чешской Республики), полным ходом шла восьмилетняя программа экспериментов, с помощью которых можно было бы предположить механизм наследования — по крайней мере, умозрительно. Мендель допустил, что простые особенности определяются двумя генами — по одному от каждого родителя. Но труды Менделя добирались к известности медленно, и Дарвин о них так никогда и не узнал.

В любом случае, понимание материального воплощения механизмов Менделя потребовало достижений физики XX века, особенно квантовой теории и ее плодов — например, рентгеновского дифрактометра, электронного микроскопа и транзисторов, на основе которых получилось создать цифровой компьютер. Эти технологии постепенно явили нам устройство молекулы ДНК и генома и позволили изучать генетику на молекулярном уровне, и с тех пор ученые наконец начали осознавать, что вообще к чему в наследственности и эволюции.

Но и это, тем не менее, лишь начало. Биология стремится понять жизнь во всех ее слоях, до самого основания структур и биохимических реакций внутри клетки, то есть свойства жизни, кои суть прямейший результат генетической информации, которая в нас заложена. Великая цель, не больше, не меньше, — воссоздание жизни, но она, несомненно, как и единая теория всего для физиков, — в далеком будущем. Но как бы хорошо мы ни понимали механизмы жизни, главный организующий принцип биологии — теория эволюции — возможно, навсегда останется озарением XIX века.

Сам Дарвин не был идеально приспособленной особью, но все же дожил до преклонных лет. В поздние годы его хронические болезни слегка отпустили его, хотя развилась непреходящая усталость. Тем не менее, он трудился до самого конца и издал свою последнюю работу «Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей»[315]в 1881 году. В тот же год Дарвина после физических нагрузок начали мучить боли в груди, а ближе к Рождеству у него случился сердечный приступ. Следующей весной, 18 апреля, произошел второй приступ, и Дарвина едва вернули в чувства. Он пробормотал, что умирать[316]не боится, и через несколько часов, около четырех утра следующего дня, скончался. Ему было семьдесят три. В одном из своих последних писем, адресованных Уоллесу, он сообщил: «У меня для счастья и удовлетворения есть все, но жизнь сделалась очень утомительной»[317].

Часть III

За пределами человеческих чувств

Сейчас настало изумительное время: все, что мы почитали знанием, лопнуло, точно мыльный пузырь.

Том Стоппард, «Аркадия», 1993 [318]

Глава 10