Друзей (кроме «дерева и рыжей собаки» — видимо, все же не той, что по сущности своей была жабой) у такого мальчика быть не могло; с братом он, по свидетельству той же А. А. Гумилевой, был дружен и часто играл с ним «в военные игры и в индейцев», причем Дмитрий, более мягкий по характеру, охотно подчинялся волевому Николаю. Но мемуаристка не была свидетельницей детства своего мужа: она лишь воспроизводит его поздние рассказы — в то время, когда Дмитрий Гумилев, видимо, безусловно признал превосходство младшего брата. Впечатление же, которое братья в детстве производили на окружающих — включая близких родственников, — было иным. По словам А. С. Сверчковой:

Митя с самых ранних лет отличался красотой, имел легкомысленный характер, был аккуратен, любил порядок во всем и легко заводил знакомства. Коля, наоборот, был застенчив, неуклюж, долго не мог произносить некоторых букв, любил животных и не признавал порядок ни в вещах, ни в одежде. В то время как Митя увлекался приключенческими романами, Коля читал Шекспира или журнал «Природа и люди». Митя на подаренные деньги покупал лакомства, Коля — ежа или белых мышей. Выходить к гостям он терпеть не мог и уклонялся от новых знакомств, предпочитая общество морских свинок или попугая[4].

Итак, «обычный мальчик», приспособленный к жизни, уверенный в себе, здоровый, — и застенчивый мальчик «со странностями». Едва ли первый так уж легко подчинялся второму — и едва ли они были особенно близки. (Во всяком случае, во взрослом возрасте Гумилев, по свидетельству Ахматовой, о Мите отзывался «с неизменной насмешкой», а об отце вообще не упоминал.) С самой Шурочкой Николай — по ее словам! — был дружен (тем более что и она была не чужда литературы — писала детские сказки), но уж точно не в раннем детстве: слишком велика была между братом и сестрой разница в возрасте. К тому же в 1892 году Александра Гумилева вышла замуж за Л. С. Сверчкова и покинула отцовский дом; жила она с мужем, офицером пограничной стражи, в Польше, затем, после его отставки, — в Петербурге и Москве, где он служил счетоводом. Лишь через некоторое время после смерти мужа (1902) она вернулась в Царское Село и получила место учительницы в Мариинской женской гимназии. (Это совпало с возвращением в Царское из Тифлиса всей семьи Гумилевых — летом 1903 года.)

Анна Ивановна Гумилева, 1900-е

Действительно близок юный Гумилев был только с матерью. По всем свидетельствам, была она женщиной волевой, хорошей хозяйкой, истово заботящейся о своем пожилом, больном (нажитый на флоте ревматизм) и деспотичном муже. И в то же время она была человеком достаточно тонким и чувствительным. А. С. Сверчкова упоминает о почти комичной любви своей мачехи к чтению: она не могла обойти вниманием даже старую газету, случайно найденную в комоде. Чувства ее сосредоточились на сыновьях, особенно на младшем. Но из-за требовательности Степана Яковлевича, желавшего, чтобы жена находилась неотлучно при нем, она не могла уделять им столько времени, сколько хотела.

Кроме детей и родителей, в доме жила гувернантка; но гувернантки часто сменялись — как говорят, не в силах выдержать скуку царскосельской жизни. В русских интеллигентных семьях «со средствами» принято было держать бонн-иностранок, но, судя по аховым познаниям юных братьев Гумилевых в немецком и французском языках, их гувернантки были русскими. Вечерами дом навещали бывшие сослуживцы и коллеги главы семейства, разговаривавшие о медицине и игравшие в винт. Доктор Гумилев был скуп: жена и дочь тайком от него покупали сладости или водили мальчиков на карусели. Так прошло восемь или девять лет.

Читать Николай Гумилев научился на шестом году жизни.

Через некоторое время он поступил в приготовительный класс Царскосельской гимназии. Когда именно? Называются разные даты — от 1893 (Лукницкий, Бронгулеев) до 1898 (Панкеев) года.

Дата 1898 год — невозможна, в то время Гумилевы давно жили в Петербурге. Вероятно, это просто опечатка, размноженная бесчисленными хрестоматиями и Интернетом? Но и 1893 год вызывает сомнения. В приготовительные классы гимназий принимали мальчиков не моложе восьми лет, за редкими исключениями. Однако едва ли исключение сделали бы для болезненного Николая Гумилева. К тому же старший брат, Дмитрий, поступил в Царскосельскую гимназию в 1894 году (это следует из его личного дела в гимназии Гуревича)[5]. О его обучении в приготовительном классе не упоминается. Трудно представить, что родители отдали бы в приготовительный класс семилетнего младшего сына и не отдали девятилетнего старшего. Вероятнее другое: в гимназию поступили одновременно Дмитрий и Николай, старший — в первый класс, младший — в приготовительный. В таком случае поступление в гимназию следует датировать 1894 годом.

Директором гимназии в это время был Лев Александрович Георгиевский — из семьи потомственных педагогов-«классиков». Отец его, Александр Иванович Георгиевский, был в свое время добрым знакомым и корреспондентом Тютчева (поскольку его супруга, мать Льва Александровича, приходилась родной сестрой Е. А. Денисьевой, возлюбленной поэта). Член Совета Министерства народного просвещения, председатель Ученого комитета при нем, автор работ по древней истории («Галлы в эпоху Юлия Цезаря»), педагогике, юриспруденции, Георгиевский-отец притом являл собой плакатный образчик «реакционера» и «обскуранта». Его книга «О мерах, предпринимаемых правительством для предотвращения беспорядков в учебных заведениях», изданная в 1890 году с грифом «конфиденциально», попала, однако, в руки либералов и была в 1902 и 1906 годах переиздана с язвительным комментарием П. Б. Струве. В числе рекомендаций Георгиевского — определение непокорных студентов в солдаты и устройство при университетах карцеров (рекомендации приняты к исполнению). Перед сыном его смолоду была открыта блестящая карьера «по ученой части». Царскосельскую гимназию Лев Александрович возглавил в 1887 году, всего 27 лет от роду. Позднее он был директором Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, а в 1908-м стал товарищем министра народного просвещения. Из его научных работ выделяется комментированное издание Ксенофонта.

Дом № 32/8 на 3-й Рождественской (ныне 3-й Советской) улице. Здесь Гумилевы жили в 1896–1897 (а возможно, в 1895–1896) годах. Фотография 2004 года

Маленький Гумилев боялся экзамена и делился накануне своими страхами с гувернанткой, но испытания прошли благополучно. Однако проучился он в гимназии лишь несколько месяцев: в конце осени заболел, и врачи велели прекратить занятия. Тогда родители пригласили домашнего учителя, студента физико-математического факультета, тифлисского уроженца Багратия Ивановича Газалова, который подготовил его к поступлению в петербургскую гимназию Гуревича. Газалов привязался к ученику, хотя не мог преодолеть его неспособность к математике. За скромные успехи в этой области он иронически звал Николая Лобачевским. Видя любовь мальчика к животным (помянутые уже попугаи, белые мыши и морские свинки), он подарил ему книгу с надписью: «Будущему зоологу».

Если Гумилев поступил в Царскосельскую гимназию не в 1893-м, а в 1894 году, занятия с репетитором приходятся на 1895–1896 годы. Заявление С. Я. Гумилева о поступлении сына Николая в петербургскую гимназию Я. Г. Гуревича датировано 15 апреля 1896 года[6], а экзамены он держал в мае. Следовательно, можно предположить, что Газалов занимался с Николаем зимой и весной 1895 года в Царском Селе. Известно, что летом он отправился вместе с Гумилевыми в Поповку, где продолжал его готовить. Осенью 1895-го Гумилевы уже жили в Петербурге. Занятия с Газаловым продолжались и там.

Дом на углу Лиговского проспекта и улицы Некрасова, где находилась гимназия Я. Г. Гуревича. Фотография 2004 года

М. Г. Козырева и В. П. Петрановский[7]датируют переезд в столицу осенью 1896 года, Лукницкий — осенью 1895-го. Но Дмитрий Гумилев перевелся в гимназию Гуревича из Царскосельской начиная с 1895/96 учебного года (прошение от 4 мая 1895-го). Значит, правильная дата — 1895-й, и даже раньше осени — с лета. Занятия в гимназии Гуревича начинались в августе. Вероятно, семья прямо из Поповки приехала в Петербург, где ее ждала заранее снятая квартира. В 1896–1897 годах семья жила на 3-й Рождественской улице, на углу с Дегтярной, в доме Шалина (ныне 3-я Советская, д. 32/8). В этом доме, между прочим, в 1880-е годы жила Н. К. Крупская. Был ли это первый петербургский адрес Гумилевых? Во всяком случае, вероятность этого велика.

В адресной книге «Весь Петербург» на 1897 год проживающий на 3-й Рождественской улице статский советник С. Я. Гумелев (sic) значится «агентом Северного страхового общества». Зачем бы обеспеченному пожилому врачу с больными ногами идти на службу страховым агентом? И почему ни у Лукницкого, ни у Сверчковой нет об этом эпизоде биографии Степана Яковлевича никаких упоминаний? Может быть, составители адресной книги ошиблись?

Часть города, в которую переехали Гумилевы, исторически называется Пески. Название это — от песчаных земель, шедших по ту сторону Лиговского канала. В конце XVIII века здесь возникла слобода «Канцелярии от строений». В слободе, где жили строительные рабочие, архитектором П. Егоровым построена Рождественская церковь (в 1781–1789 годы; снесена в 1935-м). По ней улицы и получили свое название. Район был застроен доходными домами в конце XIX века.

Гимназия и реальное училище Гуревича находились рядом — в доме номер один по Лиговской улице (ныне Лиговский проспект). Еще недавно это был самоточный канал, сооруженный в петровские времена и когда-то предназначавшийся для снабжения водой фонтанов Летнего сада. Но фонтаны исчезли еще после наводнения 1777 года, а канал, перерезавший Невский проспект близ Московского вокзала, превратился в подобие огромной сточной канавы. В 1891–1892 годы канал засыпали, и образовалась Лиговская улица. Часть улицы между фабрикой Сан-Галли и Обводным каналом изобиловала злачными местами и пользовалась дурной славой, доселе сохранившейся в памяти горожан, но начало Лиговки было местом вполне респектабельным. Напротив гимназии тянулись корпуса Евангелической больницы. От больницы Принца Ольденбургского (ныне им. Раухфуса) ее отделял участок пышной и тяжеловесной, построенной в неовизантийском стиле Греческой церкви, чье разрушение впоследствии вызвало к жизни известные стихи Бродского. Тем не менее, по существующим свидетельствам, сам вид Лиговской улицы, где ему пришлось учиться, действовал на юного Гумилева угнетающе. После царскосельских дворцов и парков этот район Петербурга — почти лишенный в то время зелени, с безвкусными и тяжеловесными «эклектическими» фасадами пяти-шестиэтажных домов — должен был производить мрачное впечатление.

…Пока герой изучает начальные науки с Багратием Газаловым, наверное, уместно сделать отступление и сказать несколько слов о существовавшей в то время в России системе гимназического образования.

Полноценное среднее образование (т. е. открывающее дорогу в высшие учебные заведения) давали в России гимназии и реальные училища (а также духовные семинарии — но это уж отдельная тема). Устав и программа их были унифицированы в 1871–1872 годы. С этих пор только классические гимназии давали своим выпускникам непосредственное право на поступление в университеты; «реалисты» могли продолжать образование в технических институтах, а для поступления в университеты они должны были сдавать дополнительные экзамены. (Речь здесь и далее идет, разумеется, исключительно о мужских гимназиях; среднее и высшее образование юношей и девушек было строго раздельным — лишь после 1905 года стали появляться частные учебные заведения со смешанным обучением.) В основе программы гимназий лежало усиленное и углубленное изучение древних языков — латыни и греческого. При этом зачастую эти языки преподавались в полном отрыве от истории и культуры соответствующих цивилизаций. Так, педагог В. Кекманович отмечал, что за восемь лет обучения древним языкам он ни разу не видел приличного изображения Акрополя или Капитолия. В 1896 году циркуляр Министерства народного просвещения призывал преподавателей давать ученикам некоторые сведения о римской религии, государственном строе, военном деле, о греческой драме и философии, необходимые для понимания античных авторов[8]. Но основная цель обучения древним языкам заключалась вовсе не в том, чтобы сделать из учеников специалистов-античников или привить им любовь к древним культурам Средиземноморья. Мертвые языки с их «благородным» строем, с четкой системой правил и исключений должны были, по мысли идеологов педагогического «классицизма», воспитать в учениках систематичность мышления и законопослушность (а заодно отвлечь их от политики)[9]. Как ни странно, ту же цель преследовало усиленное обучение математике — вплоть до тригонометрии и бинома Ньютона. Будущим гуманитариям (а гимназии предназначены были в основном для их подготовки) этот курс в практическом плане едва ли был особо полезен.

Физике тоже учили неплохо, химии же в программе не было вообще. Курс истории и географии заключался по большей части в зазубривании огромного количества никак не организованной фактической информации, которая как-то сама должна была улечься в воспитанном зубрежкой вокабул и решением математических задач мозгу. К концу века это стало беспокоить и методистов из Министерства народного просвещения. Было рекомендовано делать акцент не на заучивании, а на понимании материала; осуждались преподаватели, заставлявшие учеников зубрить наизусть имена всех монархов второстепенных держав или названия мельчайших заливов и мысов где-нибудь в Океании. Но в этой установке на факты, а не на их взаимосвязь, на зубрежку, а не на понимание была своя хорошая сторона. Изучение мировой истории было практически свободно от «промывания мозгов». (К истории отечественной, особенно новейшей, это, конечно, не относилось — но все-таки знаменитый учебник Иловайского был куда менее тенденциозен, чем принято считать.)

Первоначально в программу гимназии входил один живой язык — французский или немецкий[10]. В конце века во многих гимназиях стали изучать (обязательно или факультативно) второй живой европейский язык. Иногда (все чаще) им заменяли греческий. Перед революцией 1917 года греческий язык остался в программе лишь одной из 35 государственных мужских гимназий Петербурга. Уровень обучения иностранным языкам в старых гимназиях принято идеализировать; в действительности же, если образованные люди в царской России владели французским и немецким языками свободнее, чем в СССР, то скорее благодаря несравненно более широким возможностям общения с иностранцами — не говоря уж о еще сохранявшемся обычае использования французской речи в светском обиходе. Но средний выпускник гимназии знал живые иностранные языки немногим лучше Ипполита Матвеевича Воробьянинова — и значительно хуже выпускника советской языковой спецшколы.

Русский язык изучали вместе со старославянским, и, соответственно, программа по русской литературе включала множество средневековых произведений. Древнерусскую книжность изучали так подробно, как сейчас, пожалуй, не учат и на филфаке. Ученики заучивали наизусть не меньше пяти произведений XI–XVI веков. В программу входили «Слово о законе и благодати», «Моление Даниила Заточника», проповеди Кирилла Туровского, переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским и многое другое. Причем все это изучалось в пятом-шестом классе (четырнадцать — пятнадцать лет) — и лишь потом очередь доходила до литературы Нового времени. Теоретически, при должном уровне преподавания, уже одно это могло бы сделать из учеников настоящих филологов. На практике же все сводилось, как правило, к бессмысленной зубрежке. К интересам русского школьника конца XIX века Даниил Заточник был не ближе, чем Тит Ливий или Цицерон. Очень подробно изучался XVIII век и начало XIX — от Кантемира до Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Пушкина и Лермонтова изучали примерно в том же объеме, что и в нынешней школе; из Гоголя в программу входили «Мертвые души», «Ревизор», «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». На Гоголе — то есть, по существу, на пороге классического периода — курс русской литературы заканчивался. Имена Тургенева, Толстого, Достоевского, Тютчева, Фета, Некрасова в гимназических стенах если и звучали, то лишь по личной инициативе преподавателей.

Можно добавить, что конце XIX века в гимназиях стали преподавать «гимнастику» и «ручной труд», но оценки по этим предметам не выставлялись.

Гимназии и реальные училища предназначались для детей представителей среднего класса — буржуазии, офицеров, чиновников, интеллигенции. У высшей аристократии были свои, кастовые, учебные заведения, для мещан и рабочих существовала система так называемых городских училищ. Допуск представителей низших сословий в не для них предназначенные школы ограничивался как административно (знаменитый «Циркуляр о кухаркиных детях» от 1887 года), так и косвенными мерами. Именно с этой целью во всех гимназиях существовала плата за обучение, хотя особой экономической роли она не играла: государственные гимназии на 80 процентов финансировались из казны и из общественных средств. Количество гимназистов иудейского вероисповедания в государственных гимназиях регулировалось уже поминавшейся нами процентной нормой (в Петербурге — три процента); одно время (после восстания 1863 года) существовала процентная норма и для поляков.

К подбору преподавателей в гимназиях относились истово. На службу принимали лишь людей с университетским образованием, окончивших соответствующие курсы. Сам директор не мог принять преподавателя без согласия попечителя учебного округа. За штатное место в гимназии держались — не столько из-за жалованья (в 1890-е годы оно составляло от 750 до 900 рублей в год, или 65–75 в месяц, — зарплата квалифицированного слесаря на столичном заводе), сколько из-за чинов (от коллежского асессора и выше), льгот, почетного социального статуса. Впрочем, и в денежном отношении пропасть между гимназическим преподавателем и учителем школы «для простонародья» была огромна. При этом внутри абсолютной монархии — каковой была Россия — гимназия представляла собой монархию конституционную. Директор не мог принимать важных решений без согласия педсовета.

О системе классического образования в России сказано много недоброго. В центре двух прославленных произведений русской литературы конца XIX — начала XX века, «Человека в футляре» Чехова и «Мелкого беса» Сологуба, — карикатурные, гротескные фигуры гимназических учителей. Не забудем, однако, что «кухаркин сын» Тетерников (он же писатель Сологуб) сам в гимназиях не обучался, а Таганрогская гимназия, которую окончил Чехов, едва ли входила в число лучших в России. При всех недостатках этой системы, высший расцвет русской науки и культуры совпал с ее полувековым существованием. Впрочем, как раз герой нашей книги мало чем этой системе обязан. Что-то в ней было, видимо, несовместимое с его нравом.

Я. Г. Гуревич, начало ХХ века

Почему родители братьев Гумилевых избрали для своих детей именно «гимназию и реальное училище Гуревича», сказать трудно. Эта школа, в которой можно было обучаться на выбор — по гимназической или «реалистической» программе, была частной. Она давала свидетельства, приравнивавшиеся к аттестатам зрелости, у ее учителей были классные чины (причем даже более высокие, чем во многих государственных учебных заведениях: сам Я. Г. Гуревич был действительным тайным советником — не всякий министр имел такой чин). Но государственного финансирования гимназия Гуревича не получала, а значит, плата за обучение в ней была сравнительно с казенными школами очень высока. В Царскосельской гимназии за ученика, не имеющего льгот, взималась плата 80–85 рублей. В гимназии же Гуревича цена обучения зависела от класса и с каждым годом возрастала. За обучение в подготовительном классе приходилось платить 90 рублей, в первом — 160, во втором — 190, в третьем — 220, начиная с четвертого — 250. При этом численность учеников в классах при приближении к аттестату зрелости не уменьшалась (как можно было бы предположить), а увеличивалась: в 1897/98 учебном году в первом классе гимназии было всего 9 учеников, а в седьмом — 37.

Гимназия считалась либеральной. Это касалось не учебных программ (они были типовыми), а отношения к ученикам. Все, пишущие про Я. Г. Гуревича, подчеркивают уважительный, индивидуальный подход к гимназистам и реалистам, господствовавший в его школе. В качестве примера доброты и благородства Гуревича рассказывают случай, когда он из собственных средств заплатил карточный долг ученика, попавшего в лапы к шулерам. «Особенно чутко относился он к детям с дурной наследственностью, к разного рода неврастеникам и невропатам»[11]. Но при том директор был вспыльчив и мог устроить гимназисту шумный разнос.

Яков Григорьевич Гуревич (1843–1906) был уроженцем Одессы (как и Георгиевский-отец). О его ранних годах известно лишь, что он родился в состоятельной семье, которая, однако, затем разорилась, и в юности сильно нуждался. Без сомнения, человек по фамилии Гуревич был евреем по происхождению, и так же несомненно, что действительный тайный советник по ведомству народного просвещения был крещен, причем наверняка в православие. Но выкрестился сам Яков Гуревич или еще его родители — неизвестно. Приехав в столицу, Гуревич окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, преподавал в гимназии в Новгороде, затем в Санкт-Петербургском учительском институте (готовившем учителей для начальных школ и городских училищ), наконец получил звание приват-доцента Санкт-Петербургского университета по кафедре всеобщей истории. В 1883 году он выкупил частную гимназию (существовавшую с 1869 года) и преобразовал ее в «гимназию и реальное училище». Педагогическую практику Гуревич сочетал с разнообразной общественной деятельностью. Он был казначеем Литературного фонда, председателем Общества помощи бывшим студентам Петербургского университета, основателем и редактором журнала «Русская школа». В течение дня он должен был успеть на такое количество заседаний, что поневоле повсюду опаздывал. При этом Гуревич успел написать несколько серьезных работ по истории Западной Европы, учебник по истории Греции и Рима, ряд сочинений по педагогике, составить несколько хрестоматий… Рабочий день его заканчивался часа в три ночи, просыпался он часов в десять — одиннадцать и лишь около этого времени показывался в гимназии.

Гимназия Гуревича просуществовала до самой революции. После смерти директора ее возглавил его сын — Яков Яковлевич (дочь же Я. Г. Гуревича, Любовь Яковлевна, соредактор «Северного вестника» и секретарь «Русской мысли», занимает не последнее место в ряду литераторов символистского круга). В числе выпускников гимназии можно встретить славные в истории отечественной культуры имена, от И. Ф. Стравинского до Константина Вагинова. Но Гумилев проучился в гимназии Гуревича лишь четыре года.

На вступительных экзаменах он показал удовлетворительные, достаточные для поступления в первый класс знания по закону Божьему, арифметике и немецкому. Преподаватель же русского языка рекомендовал ему обратить внимание на «слабое правописание и недостаток грамматических сведений». Грамотно писать Гумилев не научился до конца жизни, в чем не без шутливой бравады признавался Одоевцевой. «Своими недостатками следует гордиться. Это превращает их в достоинства… Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай бы стал грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме. А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности». Функциональная неграмотность у поэтов встречается, кстати говоря, не так редко. Из русских классиков ею страдал Баратынский. Что касается начатков немецкого языка, то их Гумилеву, вероятно, сумел загнать в память Газалов. Во всяком случае, его брат, Дмитрий Гумилев, уже год проучившись в Царскосельской гимназии, поразил экзаменатора гимназии Гуревича тем, что «читать умеет, но не знает ни одного немецкого слова». В частности, он не смог перевести фразу Ich liebe meine Mutter («Я люблю маму»). Впрочем, и Николай Гумилев в немецком языке впоследствии продвинулся не сильно.

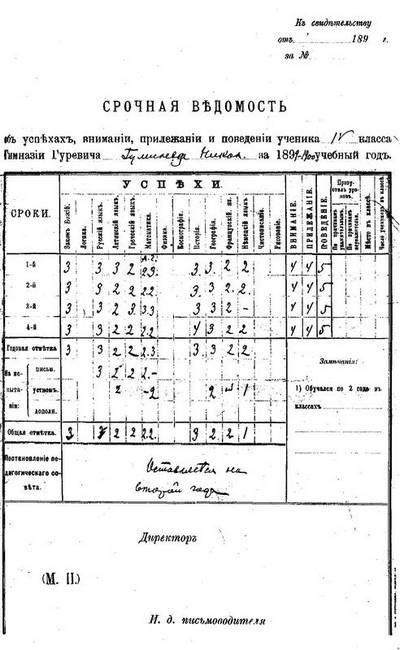

«Срочная ведомость» Гумилева за 4-й класс гимназии, 1899/1900. Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)

Но если вступительные экзамены Гумилев сдал неплохо, то с каждым годом он учился все хуже. За 1898/99 учебный год (третий класс) он получает следующие отметки: по закону Божьему, русскому языку, истории, географии — четыре; по всем остальным предметам — латынь, греческий, математика, французский, немецкий, рисование, чистописание — три. Неважно, но в пределах допустимого. В следующем году — ни одной четверки. Тройки по закону Божьему, русскому языку, истории (единственный предмет, по которому Гумилев в течение года получил одну четверку в четверти), геометрии. По географии он тоже получает по итогам четвертных отметок тройку, но проваливает годовой экзамен. Явные и несомненные двойки по латыни, греческому, французскому и алгебре, а по немецкому Гумилев ухитряется получить на годовом экзамене даже единицу. (В царской гимназии эта отметка еще была в ходу, тогда как в советское время она окончательно слилась с двойкой.) На этом фоне впечатляюще выглядят хорошие отметки за внимание (четверка), прилежание (четверка) и поведение (пятерка). С такими результатами Гумилев покинул гимназию Гуревича. Сидеть второй год в четвертом классе ему пришлось уже в другой гимназии и в другом городе.

В «Личном деле» Гумилева сохранилось письмо его отца на имя директора гимназии: «…По малоуспешности во французском языке сына моего ученика IV класса Николая Гумилева прошу Ваше Превосходительство освободить его совсем от уроков оного». Учитывая, что успехи Николая Гумилева в каждом из четырех изучавшихся в гимназии языков были примерно одинаковы, непонятно, почему отец ходатайствовал о его освобождении именно от французского — самого по тем временам практически необходимого языка, и притом единственного (из входивших в гимназическую программу), который Гумилев в конце концов выучил.

О том, как преподавался в гимназии Гуревича французский язык, сведений у нас нет. Но о преподавателе немецкого можно сказать немало. Федор Федорович Фидлер (1857–1917) был известен как собиратель рукописей, автографов, рисунков и пр., имеющих отношение к российской словесности (его квартиру на Николаевской улице, дом 67, называли даже музеем Фидлера), и в то же время как переводчик русской литературы на немецкий язык. В числе авторов, переведенных им, — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Фет, Надсон. Через руки Фидлера прошла чуть не вся русская поэзия — вплоть до Вячеслава Иванова и Брюсова. Редактируемые последним «Весы», сообщая о 25-летии литературной деятельности Федора Федоровича, констатировали: «Г. Фидлер делает все доступное переводчику, который сам не обладает поэтическим даром. Его переводы грамотны и почти всегда правильны». Наряду с крупными мастерами Фидлер переводил малоизвестных современникам и безвестных потомкам стихотворцев, с которыми вместе участвовал в кружке, именовавшемся «Вечера Случевского», — Уманова-Каплуновского, Черниговца-Виньковецкого и других. В этом кружке произошла и его встреча с бывшим учеником — Гумилевым. Вспоминая об общении с ним в гимназические годы, Фидлер писал:

<Гумилев> был моим учеником в гимназии Гуревича лишь один учебный год, 1896/97, и притом лишь в первом классе. Его четвертные оценки у меня были 3,2, 3,2, годовая 3… Если память мне не изменяет, он был исключен за неспособность к учебе (во всяком случае, я хорошо помню, что и другие учителя жаловались на него в учительской)… О его поведении я не могу сказать ничего плохого. И все-таки он был одним из самых несимпатичных моих учеников. Меня он тоже недолюбливал — я видел это по нему, хотя он этого и не показывал.

Тем не менее документы свидетельствуют, что Гумилев занимался немецким все четыре года обучения в гимназии — причем все менее успешно.

Видимо, былое обучение Гумилева у Фидлера и его слабая успеваемость были темой постоянных шуток; эта тема обыгрывается в многочисленных экспромтах Гумилева, посвященных переводчику. Вот для примера один из них — акростих:

Фидлер, мой первый учитель

И гроза моих юных дней,

Дивно мне! Вы ли хотите

Лестных от жертвы речей?

Если теперь я поэт, что мне в том,

Разве он мне незнаком,

Ужас пред вашим судом?

И еще одна запись Фидлера (22 ноября 1915 года):

Я спросил у Гумилева, принимавшего участие в военных действиях на трех фронтах, приходилось ли ему быть свидетелем жестокости со стороны немцев. Он ответил: «Ничего такого я не видел и даже не слышал! Газетные враки!» — «Значит, немецкую жестокость вы испытали только тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?» — спросил я. Он подтвердил, засмеявшись[12].