| критерий | чума | туляремия |

| Первичный аффект | как правило, отсутствует | может быть на месте входных ворот |

| Особенности патоморфологии | незавершенный фагоцитоз | наличие специфических туляремийных гранулем |

| Инкубационный период | 2-6 дней | 3-7 дней |

| Характеристика бубона: · Количество · · Локализация · · · Болезненность · · спаянность с окружающими тканями · · кожа над бубоном | один; паховые, подмышечные, шейные лимфоузлы; резко болезненен; спаян с окружающей клетчаткой; напряжена, красная, рисунок сглажен; | один или несколько; подмышечные, паховые, бедренные лимфоузлы; отчетливая болезненность незначительная; нормальной окраски; |

| Изменения гемограммы | нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево | лейкопения (в первые дни болезни может быть лейкоцитоз) со сдвигом влево, лимфоцитоз, моноцитоз |

| Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: · АД · ЧСС | гипотония; прогрессивно нарастающая тахикардия; | умеренная гипотония; относительная брадикардия; |

| Кожные изменения | геморрагические высыпания, буллезные образования, вторичные гематогенные пустулы и карбункулы | экзантема эритематозного, макулопапулезного, розеолезного, петехиального характера |

| Токсическое поражение ЦНС в виде оглушенности, возбуждения, бреда, галлюцинаций | типично | не характерно |

| Кашель | с вариабельным количеством мокроты жидкой консистенции | сухой, реже продуктивный |

| Иммунитет | относительный нестойкий иммунитет | стойкий |

| Кожно-аллергическая проба с тулярином | отрицательная | положительная с 3-5 дня болезни |

Туляремия (Tularemia) — природно-очаговая, трансмиссивная инфекционная болезнь, характеризующаяся септицемией, лихорадкой, лимфаденитами, поражениями слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кишечника, а также нервной системы.

|

|

Историческая справка. В 1908 г. в округе Туляре в Калифорнии (США) впервые было зарегистрировано заболевание, названное туляремией. В 1911 г. Мак-Коп и Чепен выделили от павших сусликов чистую культуру возбудителя и назвали ее Bacterium tularensis. В дальнейшем аналогичные культуры были выделены от грызунов и тщательно изучены Э. Френсисом.

В нашей стране культуру возбудителя туляремии впервые выделили от грызунов С. В. Суворов, А. Л. Вольферц и М. М. Воронков (1926). а о заболевании жвачных и свиней сообщали Д. А. Голов (1934), П. В. Сомов, Е. В. Покровская (1939), К. А. Дорофеев (1940), Т. В. Пашов (1950) и др. Большой вклад в изучение болезни внес К. А. Дорофеев. На основании его исследований возбудитель выделен в самостоятельный род — Francisella.

Туляремия распространена во многих странах (США, Канада, Япония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Австрия и др.). Вспышки болезни чаще регистрируются в зонах расселения диких грызунов разных видов, высокочувствительны к возбудителю болезни.

Возбудитель — Frabcisella tularensis рода Francisella Dorofeev (1947). Представляет собой полиморфный, мелкий, грамотрицательный микроорганизм, спор не образует, имеет капсулу, неподвижен. Полиморфизм микроба зависит от среды обитания: в организме высокочувствительных животных (белые и полевые мыши) возбудитель обнаруживается в форме коротких тонких палочек размером 0,2x0,3—0,7 мкм, а в организме менее восприимчивых животных (например кроликов) — в форме коккобактерий (0,2x0,3 мкм).

|

|

Культивируется только в аэробных условиях на специальных питательных средах (в МПБ с цистеином и глюкозой, на свернувшейся сыворотке, МПА с цистеином и кровью, среде с желтком куриного яйца и др.). На плотных средах микроб формирует мелкие, росинчатые колонии, иногда молочно-белого цветами в жидкой среде наблюдается умеренное помутнение с слизистым осадком на дне пробирки.

Хорошо культивируется в 14-дневных куриных эмбрионах, вызывая их гибель через 72—120 ч после заражения.

Возбудитель по вирулентности и антигенной структуре подразделяется на три разновидности: американская (неарктическая), европейско-азиатская (палеарктиче-ская) и среднеазиатская. Вирулентные разновидности содержат 0-, Н-, V-антигены, а авирулентные — только О-антигены.

У с т о й ч и в о с т ь. Возбудитель туляремии сохраняет жизнеспособность в воде при 13—15 С в течение 3 мес, в замороженном мясе — 93 сут, в замороженной печени зайца — до 53, в молоке — до 104 сут. В хлебе при обычных условиях выживает 14 сут, в молоке — 8, в зерне— 133, в шкурках водяных крыс и органа: птиц — до 40, в организме пастбищных клещей — до 240 сут. Прямые солнечные лучи убивают возбудителя за 30 мин, прогревание при 60 С — за 5—10 мин.

Растворы обычных дезинфицирующих веществ (лизола, фенола, формальдегида и др.) надежно обеззараживают объекты внешней среды.

Эпизоотологические данные. Восприимчивы животные разных видов. Возбудитель выделен из организма рыб, амфибий, рептилий, насекомых, хищных, ластоногих, грызунов, непарнокопытных, парнокопытных, насекомых, ракообразных.

|

|

В естественных условиях туляремией болеют главным образом зайцы, дикие кролики, мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки; менее чувствительны к возбудителю кошки и собаки; очень чувствителен человек.

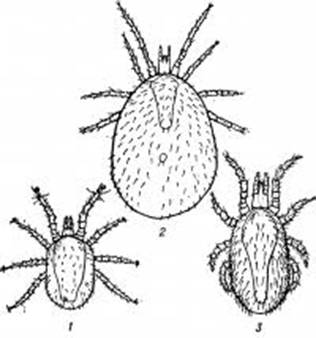

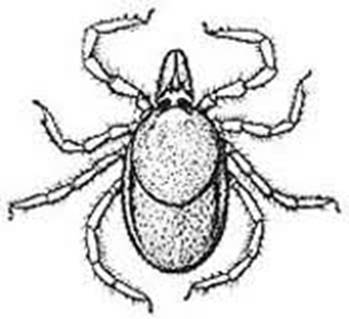

Источник возбудителя инфекции — грызуны, а также больные сельскохозяйственные животные. Заражение происходит алиментарным и аэрогенным путями, а также при укусах кровососущих членистоногих (иксодовых и гамазовых клещей, блох, комаров, слепней и др.). Возможно внутриутробное заражение.

У сельскохозяйственных животных болезнь часто протекает бессимптомно, однако спорадические вспышки ее могут наблюдаться у овец, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, северных оленей, верблюдов, кроликов, домашних птиц и кошек. Более восприимчив молодняк.

Вспышки туляремии чаще появляются в весенне-летне-осенний периоды года, что связано с более интенсивной миграцией грызунов I в активностью кровососущих насекомых. Среди свиней и овец, особенно молодняка 2—6-месячного возраста, болезнь регистрируется в ноябре — январе, т. е. в период миграции мышей в животноводческие помещения. Некоторые исследователи полагают, что вспышкам туляремии у овец предшествуют эпизоотии этой болезни у 1 зайцев. Природные очаги туляремии приурочены к зонам обитания грызунов. Эти очаги сохраняют активность длительное время (50 лет и более).

Патогенез. Изучен недостаточно. Полагают, что возбудитель, попав в организм с кормом или воздухом, или через укус кровососущих членистоногих, размножается в месте внедрения, проникает в кровь, заносится в лимфатические узлы, селезенку и легкие, где и задерживается, вызывая поражения клеток паренхимы. В дальнейшем развивается сепсис и животные погибают.

Течение и симптомы. Инкубационный период при туляремии доится от 4 до 12 сут, и в зависимости от вида животных болезнь может протекать остро или стерто.

У овец, особенно ягнят, при остром течении болезни отмечается повышение температуры до 40,5—41 °С, вялость, учащенное дыхание, шаткая походка. Спустя 2—3 дня температура тела снижается до нормы с последующим вторичным подъемом. У больных появляются признаки конъюнктивита и ринита; подчелюстные и предлопаточные лимфоузлы увеличены, плотные, болезненные. В связи с резким снижением содержания гемоглобина (в 2 раза и более) развивается анемия, а в дальнейшем — паралич задних конечностей. Смерть наступает через 8—15 дней. Заболеваемость ягнят достигает 10—50%, и до 30% заболевших погибает.

При стертом течении болезни, которое бывает у взрослых овец, наблюдается незначительное угнетение и повышение температуры тела на 0,5 °С. Через 2—3 дня эти признаки исчезают и животные выздоравливают.

У поросят туляремия проявляется повышением температуры тела до 42 °С, угнетением, кашлем и обильным потоотделением, вследствие чего кожа становится грязной и покрывается корками. Высокая температура тела удерживается 7—10 дней, и, если не возникли осложнения со стороны органов дыхания, наступает медленное выздоровление. Большинство же больных погибает.

Крупный рогатый скот, буйволы, лошади и верблюды болеют латентно, со стертыми признаками. У беременных животных возможны аборты.

Куры, фазаны, голуби чаще переболевают бессимптомно. У кроликов и пушных зверей отмечают ринит, абсцессы подкожных лимфатических узлов, исхудание. Большинство больных погибает.

Патологоанатомические изменения. У павших животных находят кровоизлияния и очаги некроза в подкожной клетчатке, гиперемию, отеки слизистой оболочки носоглотки, гнойные пробки в миндалинах, очаги гиперемии в подчелюстных, заглоточных и предлопаточных лимфатических узлах; у овец и поросят, кроме того, — серозно-фибринозную плевропневмонию. При затяжном течении — абсцессы лимфоузлов и во внутренних органах. Поражения у грызунов сходны с патологическими изменениями, наблюдаемыми при псевдотуберкулезе.

Диагноз. Ставят его на основании анализа эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных с учетом результатов бактериологического, серологического и аллергического исследований. Подозрение на туляремию у сельскохозяйственных и домашних животных возникает при наличии этой болезни у грызунов.

Для исследования в ветеринарную лабораторию направляют трупы грызунов, трупы мелких животных, а от трупов крупных животных — сердце, пораженные лимфоузлы. В ветеринарной лаборатории делают высевы из патматериала, заражают суспензией морских свинок или белых мышей и в случае необходимости исследуют материал в реакции преципитации.

Для прижизненной диагностики применяют реакцию агглютинации с сывороткой крови и антигеном из возбудителя, а также аллергический метод (внутрикожное введение тулярина с учетом результатов через 24 и 48 ч, по степени выраженности воспаления на месте инъекции).

Дифференциальный диагноз. Туляремию следует отличать от анаплазмоза, туберкулеза, паратуберкулеза, бруцеллеза и кокцидиоза путем проведения бактериологических, серологических и аллергических исследований.

Лечение. Специфические средства лечения не разработаны. Больным животным применяют антибактериальные препараты (антибиотики, сульфаниламиды и нитрофураны).

Иммунитет. После персболевания у животных вырабатывается напряженный иммунитет, в крови обнаруживают антитела, возникает сенсибилизация организма. Для иммунизации людей против туляремии предложена живая вакцина (Б. Я. Эльберт и Н. А. Гай-ский, 1946), однако для животных она оказалась слабоиммуногенной.

Профилактика и меры борьбы. Проводят систематическое уничтожение мышевидных грызунов и эктопаразитов, дезинфекции помещений, водоисточников, загрязненных возбудителем. Больных животных изолируют и подвергают лечению антибактериальными препаратами. Трупы закапывают в яму глубиной не менее 2 м, шкуры с трупов высушивают в течение 30 дней и используют без ограничений. Мясо от вынужденно убитых больных животных обезвреживают проваркой или используют для изготовления вареных колбас. Принимают меры к недопущению заражения людей. Вывоз животных из неблагополучных хозяйств разрешается после исследования сывороток крови реакцией агглютинации и обработки против пастбищных клещей.

Гамазовый клещ Иксодовый клещ