Изучение населения осуществляется по двум основным направлениям:

1. Статистика демографического положения (по состоянию на определенную дату);

2. Статистика движения населения (изучение изменений населения).

В рамках первого направления изучается среднегодовая численность населения, его плотность, агломерация, возрастно-половая структура, отслеживаются показатели демографической нагрузки.

В общем случае среднегодовая численность населения определяется по формуле средней арифметической следующим образом (формула 1.1):

, (1.1)

, (1.1)

где  - среднегодовая численность населения, чел.;

- среднегодовая численность населения, чел.;

- численность населения на начало года, чел.;

- численность населения на начало года, чел.;

- численность населения на конец года, чел.

- численность населения на конец года, чел.

При этом численность населения на конец года может быть определена по формуле 1.2.

, (1.2)

, (1.2)

где  - число родившихся, чел.;

- число родившихся, чел.;

- число умерших, чел.;

- число умерших, чел.;

- число прибывших в административное образование (населенный пункт), чел.;

- число прибывших в административное образование (населенный пункт), чел.;

- число выбывших из административного образования (населенного пункта), чел.

- число выбывших из административного образования (населенного пункта), чел.

Если имеются данные о численности населения на несколько равностоящих дат, средняя численность определяется по формуле средней хронологической (формула 1.3).

, (1.3)

, (1.3)

где  - порядковый номер последнего периода, чел.

- порядковый номер последнего периода, чел.

Если имеются данные о численности населения за более длительные, не равностоящие промежутки времени, средняя численность рассчитывается как среднее значение показательной функции (формула 1.4):

(1.4)

(1.4)

Показатели демографической нагрузки используются для оценки состояния населения и включают общий коэффициент демографической нагрузки, коэффициент демографической нагрузки по замещению и коэффициент демографической пенсионной нагрузки (формулы 1.5 – 1.7).

|

|

, (1.5)

, (1.5)

где  - общий коэффициент демографической нагрузки;

- общий коэффициент демографической нагрузки;

- численность населения за границами трудоспособного возраста;

- численность населения за границами трудоспособного возраста;

- численность населения в трудоспособном возрасте.

- численность населения в трудоспособном возрасте.

, (1.6)

, (1.6)

где  - коэффициент демографической нагрузки по замещению;

- коэффициент демографической нагрузки по замещению;

- численность населения моложе трудоспособного возраста.

- численность населения моложе трудоспособного возраста.

, (1.7)

, (1.7)

где  - коэффициент демографической пенсионной нагрузки;

- коэффициент демографической пенсионной нагрузки;

- численность населения старше трудоспособного возраста.

- численность населения старше трудоспособного возраста.

Второе направление (статистика движения населения) нацелено на изучение изменения численности, состава и структуры населения в результате естественных и механических процессов.

Естественное движение населения обусловлено наличием демографических событий (рождение, мертворождение, смерть, заключение и расторжение брака). Абсолютными показателями таких процессов являются число родившихся (в том числе мертворожденных), умерших, число заключенных браков и разводов. В качестве относительных показателей естественного движения населения выступают общие, специальные и суммарные демографические коэффициенты.

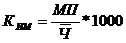

К общим демографическим коэффициентам относят общий демографический коэффициент, общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, коэффициент жизненности Покровского, а также коэффициенты брачности и разводимости. Методика расчета упомянутых показателей приведена ниже (формулы 1.8 – 1.14). Данные коэффициенты (за исключением коэффициента жизненности Покровского) рассчитываются в промилле, т.е. на 1 000 человек.

|

|

, (1.8)

, (1.8)

где  - общий демографический коэффициент;

- общий демографический коэффициент;

- число демографических событий за анализируемый период.

- число демографических событий за анализируемый период.

, (1.9)

, (1.9)

где  - общий коэффициент рождаемости;

- общий коэффициент рождаемости;

- число родившихся живыми за анализируемый период.

- число родившихся живыми за анализируемый период.

, (1.10)

, (1.10)

где  - общий коэффициент смертности;

- общий коэффициент смертности;

- число умерших за анализируемый период.

- число умерших за анализируемый период.

, (1.11)

, (1.11)

где  - общий коэффициент естественного прироста населения.

- общий коэффициент естественного прироста населения.

, (1.12)

, (1.12)

где  - коэффициент жизненности Покровского.

- коэффициент жизненности Покровского.

, (1.13)

, (1.13)

где  - коэффициент брачности;

- коэффициент брачности;

- число браков, заключенных за анализируемый период.

- число браков, заключенных за анализируемый период.

, (1.14)

, (1.14)

где  - коэффициент разводимости;

- коэффициент разводимости;

- число расторгнутых браков за анализируемый период.

- число расторгнутых браков за анализируемый период.

Специальные демографические коэффициенты рассчитываются на 1 000 человек определённой возрастной, половой или иной группы населения и представляют собой отношение числа зарегистрированных в течение года событий к среднему числу человеко-лет, прожитых в течение того же года населением, способным продуцировать эти события.

Разновидностью специальных демографических коэффициентов являются возрастные демографические коэффициенты, которые рассчитываются как отношение числа демографических событий, наступивших в течение года у индивидов данной возрастной группы, к числу человеко-лет, прожитых данной возрастной группой в том же году. К этой группе относятся коэффициент фертильности, возрастные коэффициенты рождаемости и смертности.

Суммарные коэффициенты показывают, сколько в среднем событий приходится на одного члена когорты[1] за всё время её существования.

Механическое движение населения (миграция) также изучается в разрезе двух групп показателей: абсолютные и относительные показатели механического (миграционного) движения населения. Миграция может быть внешней (перемещение населения между странами) и внутренней (внутри страны между различными административными образованиями).

|

|

К абсолютным показателям механического движения населения относятся число прибывших и убывших, миграционный прирост (сальдо миграции, чистая миграция), объем миграции (брутто-миграция, валовая миграция).

Миграционный прирост определяется как разность числа прибывших и числа убывших на определенной территории за анализируемый период. Объем миграции представляет собой общее количество мигрировавших (т.е. сумму числа прибывших и убывших) за анализируемый период.

Относительные показатели механического движения населения также рассчитываются в промилле (кроме коэффициента эффективности миграции) и представлены следующими коэффициентами: общий коэффициент интенсивности миграции, коэффициент интенсивности миграционного оборота, коэффициент эффективности миграции (формулы 1.15 – 1.17).

, (1.15)

, (1.15)

где  - общий коэффициент интенсивности миграции;

- общий коэффициент интенсивности миграции;

- миграционный прирост.

- миграционный прирост.

, (1.16)

, (1.16)

где  - коэффициент интенсивности миграционного оборота;

- коэффициент интенсивности миграционного оборота;

- объем миграции.

- объем миграции.

, (1.17)

, (1.17)

где  - коэффициент эффективности миграции.

- коэффициент эффективности миграции.

[1] Когорта (в демографии) - совокупность людей, у которых в один и тот же период времени произошло определенное демографическое событие.