Социальное взаимодействие и общественные отношения

В повседневной жизни люди связаны между собой и обществом множеством невидимых нитей: они взаимодействуют друг с другом по личным, учебным, экономическим, политическим, правовым и другим вопросам.

На основе непосредственных контактов между людьми формируются социальные связи.

Социальная связь – это совокупность зависимостей между людьми, реализованных через социальные действия, их взаимные отношения, которые объединяют людей в социальные общности. Структура социальной связи выглядит следующим образом: субъекты связи (двое и более людей); предмет связи (по поводу чего она осуществляется); механизм регулирования взаимоотношений.

Виды социальных связей

– Социальные контакты – простые, элементарные связи между отдельными индивидами.

– Социальные действия – действия, которые ориентированы на других индивидов и рациональны, т. е. осмыслены и преследуют определенную цель.

– Социальные взаимодействия – систематические, достаточно регулярные, взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга.

– Социальные отношения – отношения между людьми (или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации общества.

Контакты между людьми могут быть единичными (например, поездка в автобусе с другими пассажирами) и регулярными (например, ежедневная встреча с соседом по подъезду). Социальные контакты характеризуются, как правило, отсутствием глубины в отношениях между субъектами: партнер по контакту может быть легко заменен другим человеком. Социальный контакт – это первый шаг к установлению социальных отношений, скорее соучастие, но еще не взаимодействие. Социальные связи возникают в том случае, если контакт вызывает взаимную заинтересованность. Многообразие этих связей составляет структуру социальных отношений.

Социальные действия следуют сразу за контактами в том случае, если индивид желает продолжать социальные связи.

Немецкий социолог, философ, историк М. Вебер предложил следующую классификацию социальных действий.

Типы социального действия

– Целерациональное – действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами ее достижения.

– Ценностно-рациональное – действие, ориентированное на определенные ценности (этические, религиозные, эстетические и т. д.), принятые индивидом.

– Традиционное – действие, формируемое на основе подражания определенным образцам поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим критике.

– Аффективное – действие, главной характеристикой которого является определенное эмоциональное состояние индивида.

Основной характеристикой социальных взаимодействий является глубокая и тесная координация действий партнеров.

Условия возникновения социального взаимодействия: наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и переживания друг друга; совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки; наличие проводников, передающих влияния и воздействия индивидов друг на друга; наличие общей основы для контактов, соприкосновения.

Выделяют следующие типы социального взаимодействия.

• По видам:

– физическое;

– вербальное (словесное);

– жестовое.

• По сферам:

– экономическое (индивиды выступают как собственники и наемные работники, предприниматели);

– профессиональное (индивиды участвуют как водители, банкиры, профессора и т. д.);

– семейно-родственное (люди выступают в роли отцов, матерей, сыновей, бабушек и т. д.);

– демографическое (включает контакты между представителями различных полов, возрастов, национальностей и рас);

– религиозное (подразумевает контакты между представителями разных религий, одной религии, а также верующих и неверующих);

– территориально-поселенческое (столкновения, сотрудничество, конкуренция между местными и пришлыми, городскими и сельскими, временно и постоянно проживающими, эмигрантами, иммигрантами и мигрантами).

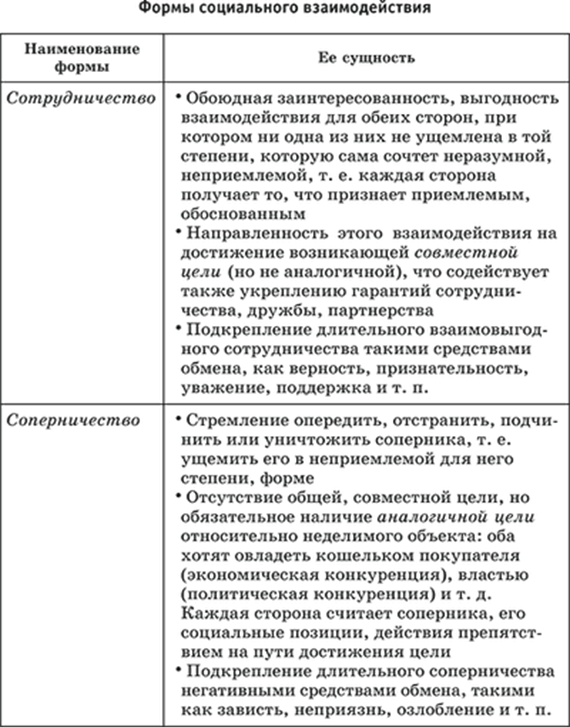

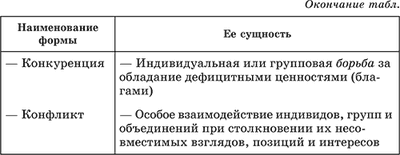

Принято различать две основные формы социального взаимодействия – сотрудничество и соперничество.

Когда взаимодействия превращаются в стабильную систему, то они становятся социальными отношениями.

Социальные отношения определяются природой самого общества, воспроизводят его, поддерживают социальный порядок. Социальные отношения складываются между группами людей.

В отличие от социального взаимодействия социальные отношения – это устойчивая система, ограниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). В данной системе выделяют следующие элементы:

– субъекты – стороны, между которыми возникают отношения;

– объекты – то, по поводу чего возникают отношения;

– потребности – отношения между субъектами и объектами;

– интересы – отношения субъект-субъект;

– ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов.

Социальные отношения функционируют в рамках системы социальных институтов и регулируются механизмом социального контроля.

Термин «протестное движение» приобрел права гражданства в нашей науке и массовой печати во второй половине 90-х годов. Он отражает не только негативные процессы - нарастание социальной напряженности, ухудшение социального самочувствия населения и нежелание мириться с существующим положением дел, но и позитивные, а именно рост политической активности людей и формирование активной гражданской позиции.

Источником протестного движения выступают два фактора -социальная напряженность и конфликт между социальными группами. Под социальной напряженностью понимают высокий уровень недовольства населения существующим положением дел, скрытую агрессивность и готовность выразить свое настроение в открытой форме. В основе социальной напряженности лежит чувство социальной неудовлетворенности, ощущение ущемленности своих интересов, несправедливое ограничение доступа к социальным благам или привилегиям. Одновременно возникает феномен переоценки своих сил: людям кажется, что они должны иметь больше, чем реально имеют, или способны на большее, чем им это позволяют, либо, наконец, заслуживают большего, чем владеют. Сопровождающее такое состояние чувство фрустрации служит приводным ремнем конфликтного поведения.

Конфликт - это спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладание чем-то, что одинаково высоко ценится обеими сторонами. Предметом спора может быть территория проживания, деньги, жилище, власть и т. д. Участники конфликта называются субъектами конфликта. Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, - предметом конфликта. От предмета конфликта отличается повод конфликта. Поводом для конфликта может служить незначительное происшествие. Конфликт принимает разные формы и масштабы. Самая распространенная - повседневная ссора друзей, родственников, незнакомых людей дома, на улице, в транспорте. Это межличностный конфликт. Более серьезная форма - размолвка, развод, забастовка. Бунт, мятеж - стихийная массовая форма протеста. Она может завершиться революцией, войной, переворотом. Мы говорим о конфликте между разными этническим группами (например, между русскими и кавказцами, американцами и индейцами), разными поколениями (отцы и дети), между законопослушными гражданами и преступниками (ценности воровской, криминальной культуры и нормы доминирующей культуры). Под масштабом конфликта понимают число участвующих людей и серьезность последствий. Разрешение конфликта - это переход конфликта из фазы неразрешимого противоречия в фазу взаимовыгодного сотрудничества сторон. Существуют следующие способы решения конфликтов: компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, власти, закона.

Самый трудный случай - решение межнациональных, этнических конфликтов. В большинстве межнациональных конфликтов справедливого решения для всех враждующих сторон объективно не существует, ибо каждая руководствуется своей правдой, своими историческими событиями и фактами. О них мы говорили особенно подробно и выяснили, что причиной этнических конфликтов могут служить: а) ощущение несправедливого отношения к своему этносу со стороны других национальностей или властей; б) ущемление прав данного этноса при распределении дефицитных социальных благ (власть, деньги, территория, привилегии и т. п.); в) негативная реакция на проводимую и оправдываемую властями дискриминацию одного из этносов; г) бытовые предрассудки и стереотипы обыденного сознания, а также ущемление достоинства личности на расовой или национальной основе. Кроме межнациональных конфликтов мы затрагивали также семейные.

Для правильного и всестороннего понимания конфликта необходимо провести разграничение между ним и противоречием. Противоречие - это фундаментальная несовместимость, несогласие каких-то важных - политических, экономических, этнических -интересов. Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и проявляется в социальном напряжении - чувстве неудовлетворенности положением дел и готовности его изменить. Но противоречие может так и остаться противоречием, не дойдя до открытого столкновения, т. е. конфликта.

В итоге мы можем зафиксировать: противоречие выражает скрытый и статический момент явления, а конфликт - открытый и динамический. Конфликт можно считать открытой игрой сил, образно говоря, игрой мускулов. До этого дело часто не доходит. Тогда мы говорим: противоречие между группами или лицами сохранилось, а конфликта - открытого столкновения - не произошло.

Проясним сказанное на примере.

В основе экономического конфликта лежит неустранимое антагонистическое противоречие между собственником и наемным рабочим. Собственники - это крупная и мелкая буржуазия, наемные работники - это большинство из нас. Когда мы устраиваемся на работу (нанимаемся), то незаметно для себя втягиваемся в это противоречие, которое рано или поздно может проявиться через открытый конфликт. Нам перестали платить зарплату, непроиндексировали ее пропорционально росту инфляции или просто снизили. Вот вам и повод для конфликта. Куда предприниматель дел заработанные нами деньги? Прикарманил? Проиграл в рулетку? Государство не перевело деньги? Неэффективно повел дело и прогорел? Нас это не касается.

Собственник обязан выплатить зарплату. Но он ее не платит. И вообще мечтает не платить, ибо чем больше он заплатит нам, тем меньше остается ему. Экономический интерес собственника -

получить максимальный процент с собственности. Теоретически он хотел бы не платить за ресурсы, не отдавать налоги, не рассчитываться по зарплате. Но ему это не позволяют. Он вынужден платить. И нет ничего удивительного в том, что он, стремясь к максимальной прибыли, каждого старается обхитрить: поставщиков, государство, работников.

Напротив, для работника она - единственный источник существования. У предпринимателя виллы, здания, техника, капиталы, которые он в случае чего продаст и еще пять-семь лет проживет безбедно. Но рабочий и недели не просуществует без зарплаты. Он может продать только свои руки и голову. Он - единственный или главный кормилец в семье, потому должен бороться за свою зарплату. Такова логика классовой борьбы на протяжении тысячелетий. Рабочий буквально выбивает из собственника приличествующие условия труда и жизни, хорошую зарплату, гражданские права, социальные страховки и т. д.

Подобное противоречие не исчезнет до тех пор, пока существует причина, порождающая конфликт - противоположность экономических интересов. Менеджер может на время сгладить конфликт, кого-то уговорить, что-то пообещать, привлечь рядовых к участию в управлении или разделении прибыли, создать благоприятную психологическую атмосферу в кампании, предложить гибкий график работы, демократический стиль руководства и т. п. Но устранить главное он не волен. Тем не менее собственникам и работникам нужен такой посредник, ибо в противном случае их сосуществование превратилось бы в поле битвы.

Конфликтное поведение или борьба за перераспределение экономических выгод (социальных благ) проявляет себя через групповое давление: прямые акции (забастовки), выдвижение политических требовании (превентивная стачка), мобилизации общественного мнения в свою поддержку. Группа давления - это большие объединения людей, организованных вокруг определенных целей и склонных к мирному проявлению своей силы по захвату ключевых или властных постов в системе общественной организации труда.

Парламентское лобби - типичный пример группы давления. То же самое относится и к бастующим шахтерам, оказывающим давление на правительство благодаря обладанию дефицитными ресурсами (сырьем) и специфическому положению в профессиональной структуре. Шахтеры знают, что на. столь тяжелой работе их некем заменить. Если та или иная профессиональная группа (в случае забастовки) может быть заменена, то она не является группой давления.

Массовое недовольство - исходная точка конфликта, а групповой негативизм - его следствие. И то и другое может проявляться в социальном протесте, т. е. массовом несогласии с существующим порядком вещей.

Протест относится к активным формам конфликтного поведения и подразделяется на индивидуальный, коллективный, организованный, стихийный, открытый, скрытый, прямой и косвенный.

Примеры акций протеста.

1. Индийский борец за свободу Мохандас Ганди вместе со своими сторонниками 12 марта 1930 г. начал так называемый «Соляной поход», протестуя против британского владычества. Поводом послужил налог на соль, затронувший интересы бедных крестьян. Ганди при огромном скоплении народа совершил церемонию выпаривания соли на берегу моря. Это был сигнал к началу новой кампании гражданского неповиновения. 26 января Ганди обнародовал свои требования: отмена солевого налога, снижение военных расходов, введение протекционистских пошлин, девальвация рупии, освобождение политических заключенных.

2. Более 350 000 человек во главе с Мартином Лютером Кингом участвовали 15 апреля 1967 г. в Нью-Йорке в демонстрации протеста против войны во Вьетнаме.

3. Основанная в 1971 г. организация Гринпис начинала свою деятельность с акций протеста против охоты на китов. В 80-х годах она весьма активно выступала за запрещение испытаний ядерного оружия.

4. Несколько сот вооруженных индейцев племени сиу - членов Движения американских индейцев за гражданские права заняли в 1973 г. поселок Вундед-Ни в резервации Пайн-Ридж (штат Южная Дакота), выражая таким образом протест против политики американских властей в отношении индейцев. Это произошло там же, где в 1890 г. разыгралось последнее сражение индейцев сиу с правительственными войсками. Во время битвы погибли более 200 воинов, женщин и детей.

Среди открытого активного протеста необходимо выделить демонстрацию. Это временное и хорошо организованное коллективное выступление в защиту каких-то целей или в знак протеста против чего-то. Демонстрация требует предварительного планирования и подготовки: рекламы в газетах, официального разрешения властей, изготовления транспарантов, распределения ролей, выбора маршрута движения и ораторов. Демонстрации способны вызвать необратимые изменения в обществе. Массовые демонстрации в России, организованные левыми силами, привели к двум революциям - Февральской и Октябрьской (1917). Перестройка середины 80-х годов вызвала волну демонстраций в разных городах СССР. Хотя в них принимало участие менее 1% населения, демонстрации левых сил (одноразовое участие от 200 до 700 тыс. человек) оказались очень эффективными: распалась советская держава, с исторической сцены ушла КПСС, социалистический строй сменился капиталистическим, распалась международная социалистическая система.

Протестное движение входит в более широкий класс явлений, называемых социальными движениями. Они включают огромное число людей, мобилизованных для защиты или сопротивления социальным изменениям, и представляют собой самую организованную и массовую форму поведения больших групп. Социальные революции и религиозные реформации - наиболее яркие примеры.

Большинство людей участвуют в движениях непрямо. Они вносят свой вклад тем, что симпатизируют и поддерживают программу движения, не участвуя непосредственно в каких-либо формальных организациях, возглавляющих социальное движение. Формальные организации, например Фонд мира, претворяют абстрактные цели и идеалы движения в практику конкретных действий - организацию велопробегов, сбора подписей, митингов и манифестаций, финансирования, презентаций, рекламы в прессе.

Социальные движения длятся многие годы и даже десятилетия. Движение за отмену рабства негров (аболиционизм) в США началось в конце XVIII в., а закончилось в конце XX в. За это время менялись участники, промежуточные цели, тактика и методы борьбы. Некоторые движения, к примеру за гражданские права и феминизм, имеют множество рабочих групп, разбросанных по разным городам и даже странам. Они координируются в международном масштабе. Многие политические партии начинали свою историю как общественные движения. В зависимости от целей социальные движения подразделяются на четыре типа.

Реформаторские движения выступают за постепенное и прогрессивное изменение существующей системы.

Примером является движение «Демократическая Россия», сформировавшееся в конце 80-х годов. Тогда оно находилось в оппозиции правящему коммунистическому режиму. В 1990 г. оно добилось избрания на пост Президента России своего кандидата Б. Н. Ельцина. В борьбе за власть «Демократическая Россия» использовала выступление в прессе, на радио и телевидении, митинги и демонстрации, давление в парламенте. К реформаторским можно отнести экологическое и феминистское движения, «народные фронты» в Прибалтике. Они выступают за крупномасштабные или частичные изменения в обществе.

Регрессивные движения выступают за возвращение (частичное или полное) к старым порядкам. Обычно такие движения организуют те политические силы, которые раньше были у власти. До августа 1991 г. коммунисты находились у власти, а после «августовской революции», уйдя в оппозицию, организовали регрессивное движение за возвращение общества к социализму. Регрессивным можно назвать «Национальный фронт трудящихся», так как это движение борется за то, что уже когда-то существовало, пусть даже в извращенном виде, как полагают его сторонники. Но к регрессивным движениям нельзя отнести «Память», так как она отстаивает то, чего не было при социализме.

Утопические движения выступают за построение для группы истинных последователей идеального общества. Средневековые коммуны, движения «зеленых», «Лонга май», кришнаитов и другие относятся к утопическим.

Революционные движения подразумевают коренное изменение существующего строя, его ценностей и институтов. Необычные цели требуют экстраординарных средств. Хотя не все революционные движения участвуют в акциях насилия, террористическая тактика (захват заложников, ограбление банков, убийство политических лидеров, взрывы в местах массового скопления народа) является визитной карточкой революционеров на Ближнем Востоке, в Ирландии, Западной Европе, Латинской Америке.

Эссе

«Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания, берет под свой контроль ритм истории». Р. Дарендорф