Помимо учащихся его класса в Петербургской консерватории, Рубинштейн взял лишь одного ученика. Преимущество и привилегия быть этим единственным питомцем выпали на мою долю.

Я пришел к Рубинштейну в возрасте шестнадцати лет и расстался с ним в восемнадцать (Гофман занимался у Рубинштейна с 1892 по 1894 г. (после четырехлетнего обучения у Мошковского), взяв у него в общей сложности сорок уроков.).

После этого я учился лишь самостоятельно (По некоторым сведениям, Гофман, как уже указывалось во вступительной статье, пользовался еще советами д'Альбера.); да и к кому бы я мог пойти после Рубинштейна? Единственный в своем роде метод его преподавания был таков, что всякий другой учитель показался бы мне похожим на школьного педанта. Рубинштейн избрал метод косвенного наставления посредством наводящих сравнений и только в редких случаях касался музыкальных вопросов в строгом смысле этого слова. Таким путем он стремился пробудить {69} во мне конкретно-музыкальное чутье как параллель к его обобщениям, и тем самым оберечь мою музыкальную индивидуальность.

Рубинштейн никогда не играл мне. Он только говорил, и я, поняв его мысль, переводил ее на язык музыки и музыкального исполнения. Иногда, например, когда я дважды подряд играл одну и ту же фразу, причем оба раза (скажем, в секвенции) одинаково, он заявлял: «В хорошую погоду можете играть ее так, как сыграли, но в дождь играйте иначе».

Рубинштейн был весьма подвержен капризам и настроениям и часто с энтузиазмом отстаивал определенное толкование только для того, чтобы на следующий день предпочесть иное. Однако он был всегда логичен в своем искусстве и, хотя любил целить в мишень с различных точек, попадал всегда в самый центр. Вот почему он никогда не позволял мне приносить ему на урок какое-нибудь произведение более одного раза. Рубинштейн объяснил мне это однажды, сказав, что на следующем уроке он может забыть то, что рассказывал мне на предыдущем, и нарисованная им совершенно новая картина только смутит мой ум. Он также никогда не разрешал мне принести какое-либо из его собственных сочинений, хотя никогда не объяснял мне причины этого странного запрета.

Обычно, приходя к нему по приезде из Берлина (В 1891—1894 гг. А. Г. Рубинштейн жил в Дрездене, куда Гофман и ездил к нему на уроки.), где я жил, я заставал его сидящим за письменным столом и курящим русские папиросы. Он жил в «Hôtel de l'Europe» («Европейская гостиница» (франц.).).

После любезного приветствия он постоянно задавал мне один и тот же вопрос: «Ну, что нового на свете?»

Я, помнится, отвечал ему: «Ничего нового не знаю; потому-то и пришел узнать что-либо новое — у вас».

Поняв сразу музыкальный смысл моих слов, Рубинштейн улыбался, и это сулило мне интересный урок.

{70} Я заметил, что обычно, когда я приходил к нему, он бывал не один, а в обществе гостей — нескольких пожилых, иногда совсем старых дам (в большинстве случаев русских) и нескольких молодых девушек, но редко кого-либо из мужчин. Движением руки он направлял меня к стоявшему в углу роялю — ужасающе по большей части расстроенному «Бехштейну»; но к такому состоянию своего рояля он был всегда невозмутимо равнодушен. Пока я играл, Рубинштейн оставался у своего стола, следя за исполнением по нотам. Он всегда заставлял меня приносить с собой ноты, настаивая на том, чтобы я играл всё в точности так, как написано!

Глазами, прикованными к нотным страницам, Рубинштейн следил за каждой нотой моей игры. Он, несомненно, был педантом, буквоедом, как бы это ни казалось невероятным, особенно если принять во внимание вольности, которые он допускал, играя сам те же произведения! Однажды я скромно обратил его внимание на этот кажущийся парадокс; он ответил: «Когда будете в моем возрасте, можете поступать, как я — если сумеете».

Как-то раз я довольно плохо сыграл рапсодию Листа. Спустя несколько мгновений он сказал: «Для тети или мамы такое исполнение этой пьесы было бы в самый раз». Затем, поднявшись и приблизившись ко мне, он добавил: «А теперь покажите, как мы играем такие вещи». Тогда я начал все сначала, но едва сыграл несколько тактов, как он прервал меня словами: «Вы уже начали? Я что-то не расслышал хорошенько»...

—Да, учитель, конечно, начал, — ответил я.

— О,— протянул он неопределенно,— я и не заметил.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— А вот что,— ответил он,— раньше, чем ваши пальцы коснутся клавиш, вы должны начать пьесу в уме, то есть представить себе мысленно темп, характер туше и, прежде всего, способ взятия первых звуков,— все это до того, как начать играть фактически. Да, между прочим, каков характер этой пьесы? Что она — драматична, трагична, лирична, романтична, юмористична, героична, возвышенна, мистична? Ну, почему же вы молчите?

{71} После такой тирады я обычно что-то бормотал, чаще всего изрекая какую-нибудь глупость — по причине благоговейного страха, который он мне внушал. В конце концов, перепробовав несколько его наводящих указаний, я попадал в цель. «Ну, наконец-то! — говорил он тогда. — Итак, она юмористична? Отлично! И рапсодична, свободна по форме,— не так ли? Вы понимаете, в чем дело?»

— Да,— говорил я в ответ.

— Что ж, очень хорошо, — отвечал он, — теперь докажите это.— И я опять начинал все сначала (Аналогичный эпизод из педагогической практики А. Г. Рубинштейна рассказан другим известным пианистом — А. И. Зилоти (1863—1945) в его книге «Мои воспоминания о Ф. Листе» (СПб.. 1911, стр. 4—5). По-видимому, требование предваряющего игру ясного осознания характера и содержания исполняемой пьесы являлось одним из основных исполнительских и педагогических принципов великого русского пианиста, от которого оно и было унаследовано Гофманом.).

Рубинштейн стоял сбоку, и, когда ему хотелось особенно выделить тот или иной звук, его могучие пальцы нажимали на мое левое плечо с такой силой, что я колотил клавиши, пока рояль не начинал стонать во всю. Если это не давало ожидаемого им эффекта, он просто всей своей рукой придавливал мою так, что она сплющивалась и вся распластывалась, как масло, на клавишах, черных и белых, создавая ужасную какофонию. Тогда он говорил почти что с гневом: «Но чище, чище, чище!» — как будто диссонанс произошел по моей вине.

Такого рода эпизоды не лишены были юмористической стороны, но находились всегда на волосок от того, чтобы принять трагический оборот, особенно если я пытался объясниться или оправдаться. Поэтому я обыкновенно хранил молчание, убедившись на опыте, что это был для меня единственный выход; ибо Рубинштейн успокаивался так же быстро, как и вспыхивал, и когда пьеса заканчивалась, я слышал его обычные слова: «Вы превосходный молодой человек!» И как скоро тогда забывались все огорчения!

Вспоминается один случай, связанный с исполнением мною «Лесного царя» Шуберта — Листа. Когда я дошел {72} до того места пьесы, где Лесной царь говорит ребенку. «Дитя, оглянися, младенец, ко мне», и, очень плохо сыграв арпеджии, взял вдобавок несколько фальшивых нот, Рубинштейн спросил меня: «Знаете ли вы текст в этом месте?»

В ответ я процитировал слова стихотворения.

«Так, — сказал он, — прекрасно. Лесной царь обращается к ребенку. Лесной царь — это бесплотный дух, призрак, так играйте же это место бесплотно, призрачно, если хотите, но не безобразно, с фальшивыми нотами!» (В английском тексте—непереводимая игра слов: ghostly— призрачно, ghastly—ужасно, безобразно.).

При этой игре слов я рассмеялся, сам Рубинштейн присоединился ко мне, и пьеса была спасена — или, вернее, ее исполнитель. Ибо при повторении этого места оно вышло очень хорошо; учитель позволил мне продолжать и больше меня не прерывал.

Однажды я спросил его относительно аппликатуры одного довольно сложного пассажа.

«Играйте его хоть носом, — ответил он, — лишь бы хорошо звучало!»

Это замечание озадачило меня, и я все сидел и раздумывал — что собственно он хотел сказать.

Как я понимаю это теперь, он хотел сказать: «Помоги себе сам! Бог помогает тому, кто сам себе помогает!» (Английская поговорка, примерно соответствующая русской: »На бога надейся, а сам не плошай».).

Как я уже говорил выше, Рубинштейн никогда не играл мне тех произведений, которые мне предстояло учить. Он разъяснял, анализировал, растолковывал все, что, по его мнению, я должен был узнать; но, сделав это, предоставлял мне самостоятельность, ибо только в этом случае, объяснял он, мои достижения станут моим личным и неоспоримым достоянием. Таким образом, я научился у Рубинштейна пониманию той важной истины, что звукоббразная концепция, внушенная чужой игрой, рождает в нас лишь преходящие впечатления, они {73} приходят и уходят, в то время как самостоятельно созданная концепция остается и сохраняется как наша собственная.

Теперь, когда я оглядываюсь назад на дни моих занятий у Рубинштейна, я вижу, что не столько он меня обучал, сколько я у него научался. Он не был педагогом в обычном смысле этого слова. Он указывал мне вершину, с которой открывался прекрасный вид, но как я на нее взберусь, это было мое дело; его это не касалось. «Играйте хоть носом!» Да, но если я расшибу его до крови, где я возьму метафорический носовой платок? В моем воображении! И он был прав.

Конечно, этот метод применим не ко всем ученикам, но, тем не менее, он весьма способствует развитию оригинального мышления учащегося и выявлению всей остроты восприятия, на какую тот способен. Если одному из таких учащихся удавалось собственным трудом и умом достичь заветной точки, которую открыло его взорам волшебство великого чародея, он приобретал уверенность в своих силах: он чувствовал, что наверняка и всегда найдет эту точку снова, если даже разок-другой собьется с пути, как это может случиться со всяким при самых благородных побуждениях

Я вспоминаю, что Рубинштейн сказал мне однажды: «Знаете ли вы, почему фортепьянная игра так трудна? Потому что она таит в себе опасность стать либо аффектированной, либо манерной; если же удается счастливо миновать обе эти западни, тогда перед ней возникает новая угроза — оказаться сухой! Истина лежит между этими тремя бедами!»

Когда было решено, что мой гамбургский дебют состоится в симфоническом собрании под управлением Рубинштейна и с его ре-минорным концертом, я подумал, что настало, наконец, время пройти с ним одно из его собственных произведений. Так я предполагал, но Рубинштейн располагал иначе! Я все еще вижу его, как будто это было только вчера, сидящим в зеленой комнате Берлинской филармонии во время антракта в его концерте (это было в субботу) и слышу, как он говорит мне: «В понедельник мы выступаем вместе в Гамбурге». Времени было мало, но концерт я знал и надеялся {74} основательно пройти его с Рубинштейном в течение остававшихся двух дней. Я попросил у него разрешения поиграть ему концерт, но он отклонил мою настойчивую просьбу, сказав: «В этом нет нужды; мы понимаем друг друга!» Даже в этот критический момент он предоставил меня самому себе. После последней (и единственной) репетиции великий мастер обнял меня при всем оркестре, а я — право же, я был не на седьмом, а на «восьмом» небе! Все было отлично, говорил я самому себе, ибо Рубинштейн, Рубинштейн был доволен! Ну, что же после этого оставалось делать публике! Концерт прошел великолепно.

После этого памятного дебюта в Гамбурге, состоявшегося 14 марта 1894 года, я тотчас же отправился повидать Рубинштейна, совершенно не подозревая, что увижу его в последний раз.

Я принес с собой его большую фотографию, и, хотя мне было отлично известно его непреодолимое отвращение к автографам, желание иметь его подпись превозмогло мою робость, и я высказал свою просьбу.

Он поднял оба кулака и прогремел полусердито, полусмеясь: «И ты, Брут?»

Но мое желание было удовлетворено, и я помещаю в настоящей главе репродукцию этого портрета.

Затем я спросил, когда мне снова прийти к нему на урок; к моему изумлению, он ответил: «Никогда!»

— Почему никогда? — спросил я в отчаянии.

На это он, благородная душа, сказал мне: «Дорогой мой мальчик, я рассказал вам все, что знаю о фортепьянной игре в подлинном смысле этого слова и о музыкальном исполнении,— а затем, несколько изменив тон, добавил: — Если же вы не усвоили этого до сих пор,— ну, тогда убирайтесь к черту!»

Я слишком хорошо понимал, что он говорил, хотя и улыбаясь, но всерьез, и расстался с ним.

Я никогда больше не видел Рубинштейна. Вскоре после этого он вернулся на свою виллу в Петергофе (Ныне Петродворец.), близ Петербурга, и умер там 19 ноября 1894 года.

{75} Никогда не забуду впечатления, произведенного на меня его смертью. Мир показался мне вдруг совершенно пустым, лишенным всякого интереса. Горе открыло мне, что сердцем я боготворил в нем не только художника, но и человека, любил его, как отца. Я узнал о его смерти из английских газет, находясь на пути из Лондона в Чэлтэнхэм, куда был приглашен на двадцатое число (Ноября.) для сольного концерта. По случайному стечению обстоятельств в программе оказалась си-бемоль-минорная соната Шопена, и когда я взял первые ноты похоронного марша, все в зале, словно по команде, поднялись со своих мест и в продолжение всей пьесы оставались стоять с поникшими головами — в честь великого усопшего.

Странное совпадение произошло на моем концерте, состоявшемся накануне—в день смерти Рубинштейна.

В этот день я выступал публично в первый раз после семилетнего перерыва (не считая моего гамбургского дебюта). Это было в Лондоне.

В этом концерте я играл, как новинку, полонез ми-бемоль минор, который Рубинштейн лишь недавно написал в Дрездене и посвятил мне. Он включил его в сборник, названный «Souvenirs de Dresde» («Воспоминания о Дрездене» ор. 118. Названный полонез составляет шестой (последний) номер этого цикла.).

Эта пьеса во всем, кроме размера, носит характер похоронного марша. Играя ее в этот день, я меньше всего мог думать, что пою Рубинштейну вечную память, ибо всего лишь несколько часов спустя далеко, в Восточной Европе, внезапно от разрыва сердца скончался мой великий учитель.

Двумя годами позже я играл этот самый полонез во второй и последний раз. Это было в годовщину смерти Рубинштейна, в Петербурге, где в память его я дал концерт, сбор с которого передал в фонд имени Рубинштейна. С тех пор я играл эту пьесу лишь однажды — дома, для самого себя,— исключив ее совершенно ид своего концертного репертуара. Хотя она и была посвящена мне, однако время и обстоятельства ее первого исполнения всегда вызывали во мне такое чувство, как {76} будто она все еще принадлежит моему учителю или, во

всяком случае, является чем-то сугубо личным, приватным, что должно остаться между нами двумя.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПИАНИСТИЧЕСКОГО УСПЕХА

(Этой главы не было в первом издании «Фортепьянной игры»; она была добавлена автором позже.)

Что необходимо для пианистического успеха? Разве не то же самое, что необходимо для всякого вообще успеха? Ничто не может заменить настоящих ценностей.

Это особенно верно в отношении Америки — страны, в которой я жил дольше, чем в какой-либо другой, и которую рад назвать своим домом. Американцы, вероятно, самый искушенный народ в мире, и тщетно предлагать им что-либо, кроме самого лучшего. Несколько лет тому назад некий дирижер привез в эту страну второсортный оркестр, думая, что тот будет принят публикой как полагается, ибо носит имя прославленного европейского города, обладающего одним из лучших оркестров мира. Это был хороший оркестр, но в американских городах имеются лучшие, и для обнаружения этого американским слушателям понадобилось всего лишь два концерта, следствием чего явился катастрофический провал; дирижер нашел в себе достаточно мужества, чтобы встретить его лицом к лицу и оплатить издержки из своих личных средств.

Американская публика знакома с самым лучшим и не желает иметь ничего, кроме самого лучшего. Поэтому, если вы хотите составить список того, что необходимо для пианистического успеха в этой стране, вы должны поставить во главу угла вашего списка настоящие ценности (Обращенный к молодежи настойчивый призыв автора равняться только на то, что он именует «настоящими ценностями» в искусстве, его предостережение против подмены их «второсортными» подделками заслуживают всяческого сочувствия и поддержки. До некоторой степени можно понять и исторически оправдать также возмущение Гофмана западноевропейскими снобами начала нашего столетия, смотревшими на Америку, как на «провинцию», где сойдут и подделки. Однако Гофман при этом сильно идеализирует свою «вторую родину», уверяя, будто ничто, «кроме самого лучшего», не найдет там сбыта. Что же он в таком случае сказал бы о некоторых явлениях современного американского искусства? К какому «сорту» отнес бы он рок-н-ролл Элвиса Пресли, «подготовленный рояль» Джона Кейджа или абстракционистскую живопись и скульптуру?).

{77} Одним из условий первой необходимости является, естественно, то, что многие называют «музыкальным дарованием». Однако зачастую это понимается совершенно превратно. Прошло уже, к счастью, время, когда музыка рассматривалась как особого рода божественный дар, обладание которым само по себе уже лишало музыканта всякой возможности претендовать на успех в других областях. Иными словами, музыкальная одаренность представлялась столь своеобразным явлением, что, по мнению некоторых заблуждавшихся людей, это изолировало музыкантов от мира, ставя их особняком и отличая от остальных людей высокой культуры и благородных устремлений.

Правда, были знаменитые феномены в математикой в играх, подобных шахматам, проявлявшие удивительные способности в избранной ими специальности, но в то же время отличавшиеся чрезвычайной неразвитостью во многих других областях. Не так, по крайней мере в наше время, обстоит дело с музыкой, ибо, хотя особая любовь к ней и особая легкость в овладении ее спецификой и являются необходимыми, всё же музыканты — это обычно люди широкого культурного диапазона, если они того желают и готовы работать для этого.

Не могу также согласиться с тем, будто очень тонко развитый слух является во всех случаях существенно необходимым. Обладание качеством, известным под названием абсолютного слуха, который очень многим представляется верным признаком музыкальной гениальности, оказывается нередко помехой делу. Шуман не обладал им, и Вагнер (если я не ошибаюсь) также не имел {78} абсолютного слуха. Я обладаю им, и способен, полагаю, уловить разницу в восьмую тона; нахожу, что это больше мешает, чем помогает.

У моего отца был абсолютный слух замечательной остроты, исключительно, так сказать, тонкое ухо; он часто положительно не мог узнать хорошо знакомое произведение, если оно исполнялось в другой тональности,— настолько по-иному оно для него звучало. У Моцарта был абсолютный слух, но музыка в его время была гораздо менее сложна.

Мы живем в век мелодических и контрапунктических сложностей, и я не думаю, чтобы так называемый острый слух или высокоразвитое чувство абсолютной высоты звука имели очень много общего с подлинными музыкальными способностями. Физический слух — это ничто; духовный слух, если можно так выразиться,— вот что действительно имеет значение. Если, например, при транспонировании содержание пьесы так тесно ассоциируется у музыканта с соответствующей тональностью, что ему трудно играть ее в какой-нибудь другой, то это уже препятствие, а не преимущество (Думается, автор в этом разделе смешивает два различных понятия — так называемый абсолютный слух (вернее, слуховую память на абсолютную высоту звука) и то, что именуется остротой, тонкостью слуха (хотя бы и «относительного»). В отношении первого Гофман, может быть, и прав (если не полностью, то частично), но вряд ли можно согласиться с его утверждением, что и второе качество не имеет существенного значения для пианиста (и для музыканта вообще). Верно, конечно, что для музыканта наиболее важен так называемый внутренний (по терминологии Гофмана — «духовный») слух; но из этого никак не следует, будто «физический слух—это ничто», ибо здесь, как и везде, «физическое» является базой «духовного», развитие первого составляет необходимую предпосылку развития второго.).

Невозможно переоценить преимущества раннего обучения. Впечатления, полученные в юности, оказываются самыми прочными. Я уверен, что пьесы, которые я разучивал в возрасте до десяти лет, запечатлелись в моей памяти устойчивее, чем произведения, над которыми я {79} работал после того, как мне исполнилось тридцать. Ребенок, готовящийся к музыкальной деятельности, должен заниматься музыкой в раннем возрасте столько, сколько допускает его здоровье и восприимчивость. Откладывать эту работу на слишком долгое время так же опасно для будущности ребенка, как и перегружать его сверх того, с чем он в состоянии справиться умственно и физически.

Дети усваивают гораздо быстрее, чем взрослые — не только вследствие того обстоятельства, что по мере продвижения учащегося работа становится все более и более сложной, но также и потому, что ум ребенка куда более восприимчив. У ребенка в возрасте между восемью и двенадцатью годами сила восприятия при занятиях музыкой просто громадна; она меньше между двенадцатью и двадцатью годами, еще меньше между двадцатью и тридцатью и часто ничтожно мала между тридцатью и сорока. Это может быть изображено при помощи такой примерно таблицы:

Возраст от 30 до 40 лет — Ограниченная восприимчивость

Ограниченные результаты

Возраст от 20 до 30 лет — Еще меньшие успехи

Возраст от 12 до 20 лет — Меньшие успехи

Возраст от 8 до 12 лет — Наибольшая восприимчивость

Наибольшие успехи

Конечно, эти границы только относительны: бывают исключительные случаи удивительного развития в более позднем возрасте благодаря огромному рвению и прилежанию. Тем не менее, период наибольших успехов {80} падает обычно на ранний возраст. Это особенно верно в отношении тех видов искусства, в которых требуется пальцевая ловкость.

Все учителя знают о необходимости возможно лучшей музыкальной подготовки в ранние годы. Мнение, которое так часто можно услышать в Америке: «Так как моя дочь только начинает учиться, то годится любой учитель»,— является источником больших недостатков в американском музыкальном образовании. Если бы отец, придерживающийся такого взгляда, перефразировал ту же самую мысль применительно хотя бы к постройке дома, то как он удивился бы, услышав из своих собственных уст: «Так как я лишь закладываю фундамент, то годится любого рода бросовый материал. Я использую низкосортный цемент, штукатурку, камень, кирпич, гнилое дерево, дешевый скобяной товар и найму самую дешевую рабочую силу, какую только смогу раздобыть. Зато когда дойду до крыши, то приглашу лучших кровельщиков в мире!»

Начало — это дело такой огромной важности, что тут хорошо только самое лучшее. Этим я не хочу сказать, что нужен самый дорогой учитель, — нужен учитель основательный, внимательный, добросовестный, бдительный и опытный. Фундамент—это та часть дома, которая требует максимальной крепости и прочности. Все в нем должно быть солидным, крепким, устойчивым и надежным, чтобы выдержать эксплуатационную нагрузку и испытание времени. Конечно, можно взять какого-нибудь исключительно искусного учителя с отличной репутацией, который будет превосходным преподавателем для подвинутого ученика, но может оказаться неспособным заложить доброкачественный фундамент у начинающего. Фундаменту нужна прочность, а не золотые орнаменты и мраморная облицовка, не красивая декоративная отделка, ажурная работа, резьба.

Подобно тому, как в больших городах обращаются к фирмам, сделавшим своей специальностью закладку фундаментов в огромных строениях, так бывает часто разумно взять учителя, специализировавшегося на обучении начинающих. В европейских музыкальных школах почти всегда так и поступают. Не виртуозность нужна {81} учителю для начинающих, а скорее глубокая музыкальность и понимание детской психологии.

Упражняться, упражняться и еще раз упражняться— в этом секрет ранних успехов в тренировке ума и рук. Это в равной степени относится к играм вроде тенниса, бильярда и гольфа. Вспомните о замечательных рекордах некоторых весьма юных мастеров этих игр, и вы увидите, чего можно достичь в ранние годы.

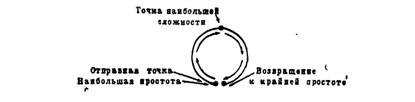

Во всех искусствах и науках по мере продвижения вперед трудности и препятствия как бы возрастают в сложности, пока не будет достигнута точка, называемая мастерством; затем эта тенденция словно превращается в обратную, пока не образуется нечто вроде круга, следование по которому приводит нас вновь к точке простоты. Я часто рисовал себе этот процесс в виде такой схемы:

(Ср. известные слова Гёте о том, что писатель обычно пишет вначале просто и плохо, потом сложно и плохо и лишь под конец — просто и хорошо.).

Пусть учащемуся придаст духу знание того, что ему предстоит столкнуться со все возрастающими трудностями, пока он не достигнет точки, где все трудные и сложные проблемы разрешатся как бы сами собой, постепенно рассеиваясь в свете совершенно прояснившегося дня. Это, по-моему, общий принцип, которому подчинены почти все виды человеческой деятельности, и мне кажется, что учащийся должен научиться применять его не только к своему собственному делу, но и к другим занятиям и сферам деятельности. Этот универсальный жизненный путь, начинающийся с рождения, восходящий к {82} своей вершине в середине жизни и затем переходящий ко все более и более простым средствам, пока смерть не замкнет круга, есть своего рода человеческая программа, которой следуют, кажется, все удачливые люди. Быть может, мы сумеем сделать нашу мысль более ясной, рассмотрев эволюцию паровой машины.

Паровая машина произошла из самого примитивного аппарата. Первоначально она представляла собой механизм типа турбины. Герон Александрийский создал первую паровую машину, которая была не более чем игрушкой. Согласно некоторым историкам, Герон жил во втором веке до нашей эры, другие же считают, что его деятельность приходится на вторую половину первого столетия. Он был замечательным математиком, часто поражавшим своих современников изобретениями в области механики. Трудно дать наглядное представление о принципе его машины при помощи точного рисунка; однако на следующем изображении показано в грубой форме применение силы пара в том примерно духе, как это было впервые сделано Героном.

А — это реторта, наполненная водой, превращаемой посредством нагревания в пар; выходя из трубы В, пар воздействует на колесо таким образом, что оно вращается. Принцип этот чрезвычайно прост; заслуживает, однако, внимания, что при всей его примитивности это тот именно характерный принцип, на основе которого {83} действуют современные турбины (Следует помнить, что всё это писано Гофманом в 1920 г.). После Герона многие другие пытались использовать управляемый пар как источник энергии, пока в 1764 году Джеме Уатт не совершил открытий, проложивших путь современным паровым двигателям, что сделало его фактически изобретателем машины этого типа.

С того времени механизмы становились все более и более сложными и громоздкими. Введены были типы двойного, тройного и четверного объема вплоть до того гигантского двигателя, который был показан Корлиссом на «столетней» филадельфийской выставке 1876 года (Выставка, организованная в ознаменование столетия со дня провозглашения (4 июля 1776 г.) в Филадельфии так называемой «Декларации независимости», положившей начало государственному существованию США) — чудо-машины со множеством сложных деталей. Затем, после того как кривая сложности достигла высшей точки, конструкция машин становится все более и более простой, и в настоящее время мы имеем турбинные двигатели, вроде машин Парсонса, которые все куда меньше и проще, чем их предки семидесятых годов, но в то же время гораздо более мощны и производительны.

В искусстве фортепьянной игры мы наблюдаем во многом почти такую же кривую. Сначала тут царила почти детская простота. Затем, по мере дальнейшего развития этого искусства, мы обнаруживаем тенденцию к огромному техническому совершенствованию и весьма большой сложности. Пятьдесят лет назад техника стояла во главе угла. Искусство фортепьянной игры было искусством музыкального спидометра — искусством сыграть как можно большее количество нот в возможно кратчайшее время. Конечно, были тогда гиганты — Рубинштейны, Листы и Шопены, поставившие свою технику на службу своей художественной миссии; но публика была ослеплена техникой — лучше сказать, {84} пиротехникой. В настоящее время мы обнаруживаем, что линия окружности устремляется вновь к точке простоты (Как известно из дальнейшего хода событий, этот прогноз оказался несколько преждевременным — по крайней мере, по отношению к буржуазному искусству: лишнее доказательство того, что линия исторического развития определяется законами иными и более сложными, чем полюбившаяся Гофману «теория круга».).

Требуется скорее большая красота в сочетании с достаточной техникой, нежели огромная техника, лишенная красоты.

Техника представляет материальную сторону искусства, как деньги представляют материальную сторону жизни. Всеми способами добивайтесь прекрасной техники, но не мечтайте, что она одна принесет вам художественное удовлетворение. Тысячи, миллионы людей видят в деньгах основу великого счастья, а скопив огромные состояния, убеждаются, что деньги—это лишь одна из внешних деталей, могущих или не могущих содействовать настоящей удовлетворенности жизнью...

Техника—это ящик с инструментами, из которого искусный мастер берет в определенное время и для определенной цели то, что ему нужно. Простое обладание этими инструментами еще ничего не значит; инстинкт — художественная интуиция, подсказывающая, когда и как ими пользоваться,— вот что важно. Это все равно, что открыть ящик и найти именно то, что требуется в данный момент.

Существует техника, которая освобождает, и техника, которая подавляет артистическое «я». Всякая техника должна быть средством выражения. Совсем нетрудно накопить технику, которая будет почти бесполезной. Я вспоминаю случай с одним музыкантом в Париже, который в течение восьми лет изучал контрапункт, гармонию и фугу, а по истечении этого времени оказался неспособным применить что бы то ни было из своих познаний в практическом музыкальном творчестве.

Почему? Потому что все свое время он потратил только на сухую технику композиции, а не на действительное творчество. Он рассказал мне, что в течение многих лет пытался связать свою технику с художественной стороной {85} дела — писать сочинения в которых была бы настоящая музыка, а не только отражение безжизненных технических упражнений.

Я твердо убежден, что техника должна с самого начала идти рука об руку с подлинным музыкальным развитием. Ни то, ни другое нельзя изучать изолированно друг от друга; одно должно уравновешивать другое. Учитель, дающий ученику продолжительный курс чистой техники, не перемежающийся вдумчивым изучением настоящей музыки, воспитывает музыкального механика, ремесленника, а не артиста.

Пожалуйста, не расценивайте мои слова как обличительную речь против техники. Технику на своем месте я признаю в самой полной мере. Розенталь (Мориц Розенталь (1862—1946)—знаменитый польский пианист-виртуоз, игра которого, в художественном отношении весьма несовершенная, славилась феноменальной техникой. Гофман играл в концертах розенталевскую обработку Ре-бемоль-мажорного вальса Шопена ор: 64 № 1 (в терциях).), который был, бесспорно, одним на величайших «техников», сказал мне однажды; «Я убедился, что люди, заявляющие, будто техника не имеет большого значения в фортепьянной игре, просто ею не владеют».

Например, нередко приходится слышать, что гаммы не являются необходимыми в фортепьянной работе. Хорошо сыгранная гамма — поистине прекрасная вещь, только их редко играют хорошо, потому что недостаточно в этом упражняются. Гаммы — это одна из самых трудных вещей в фортепьянной игре; и каким образом учащийся, который стремится подняться над уровнем посредственности, может надеяться на успех без основательной и серьезной тренировки во всякого рода гаммах,— этого я не представляю. Я знаю, напротив, что меня по этой части муштровали неустанно, и я благодарен за это всю мою жизнь. Не презирайте гамм, а постарайтесь лучше сделать их красивыми.

Умелый учитель всегда сумеет найти какую-нибудь пьесу, могущую послужить иллюстрацией того, как применяются и что дают в результате использованные (В работе с учеником) технические приемы. Есть тысячи пьес, где применяются гаммы, аккорды, арпеджии, терции и т. д., и учащийся ободрится, обнаружив, что то, над приобретением чего он так упорно трудился, может стать источником выражения прекрасного в настоящем музыкальном произведении. По моему мнению, такие пьесы с самого начала должны быть частью регулярной программы обучения;

именно это я и имею в виду, когда говорю, что работа учащегося над техникой и освоение им музыки должны с самого начала идти рука об руку.

Употребление педали — это особое искусство. К несчастью, у многих она служит средством прикрыть недостатки — маскировкой неточностей и плохого туше. Ею пользуются, как вуалетками, которые носят увядающие вдовушки, чтобы скрыть морщины.

Педаль — это даже нечто большее, чем средство окраски. Она создает фон, который так необходим в художественном исполнении. Вообразите картину, написанную без всякого фона, и вы получите приблизительное представление о том, какой эффект дает правильно употребляемая педаль в фортепьянной игре. Мне всегда казалось, что она играет в фортепьянном исполнении ту же роль, что духовые инструменты в звуковой массе оркестра. Духовые инструменты создают обычно нечто вроде фона для звучания других инструментов. Кто присутствовал на репетиции большого оркестра и слышал, как скрипки репетируют одни, а затем вместе с духовыми инструментами,— тот верно поймет мою мысль. Как и когда применять педаль для достижения определенных эффектов — на изучение этого может уйти почти вся жизнь. С самого начала, когда учащийся познаёт, какой дурной эффект получается, если держать «громкую» педаль нажатой во время исполнения двух неродственных аккордов, и до того момента, когда его учат пользоваться педалью для достижения воздушных эффектов, подобных самым тонким и нежным оттенкам {87} в живописи, — изучение педали неизменно представляет источник интереснейших экспериментов и открытий.

Нет и не может быть жестких правил в применении педали. Это такая область фортепьянной игры, где должен всегда предоставляться широчайший простор.

Например, при исполнении произведений Баха на современном фортепьяно оказалось, что существует множество неясностей в отношении уместности применения педали. Баховская музыка, исполняемая ныне на клавиатуре современного фортепьяно, в большей своей части была написана в оригинале для клавикорда (Вопрос этот спорен Некоторые исследователи полагают, что произведения Баха, относимые Гофманом (и другими) к числу клавикордных, написаны в действительности для клавесина (см., например, Wanda Landowska. «En vue de quel instrument Bach a-t-il composé son Wohltemperirtes Clavier?» в журнале «Revue musicale», 1 Décembre 1927, и другие). Впрочем, в данном случае это обстоятельство не имеет значения: аргументация Гофмана (представляющаяся мне вполне справедливой) сохраняет свою принципиальную силу и по отношению к произведениям для клавесина.) или для органа. Клав