Классический список можно дополнить музыкой, запаховыми воздействиями, любыми сильнодействующими вкусовыми и зрительными раздражителями, специфическими видами еды, смехом, плачем, сексом, экстатирующими речетативами, культовыми церемониями, молитвами, скоростными и высотными аттракционами и так далее. Разумеется, по степени силы воздействия на сознание смеху далеко до Amanita muscaria a или Salvia divinorum b, но дело не в мощи эффекта, а в принципе.

а Amanita muscaria — мухомор красный.— Прим. ред.

b Salvia divinorum — «шалфей предсказателей». — Прим. ред.

(Строго говоря, и алкогольный делирий (delirium alcoholicum) можно и нужно выводить из классификации психозов, потому что его законное место — в ИСС. Богатство симптоматики при а. делирии — аффекты страха, тремор, атаксия, тахикардия и так далее, не переводит его в статус отдельной болезни, а лишь живописует, сколь далеко может зайти ИСС и как интересны могут быть его последствия.)

Стремление homo к ИСС, т.е. к уходу от нормы восприятия действительности, к искажению реальности — это тема отдельного исследования, почти не имеющая отношения к исследованию настоящему.

Разумеется, эта тенденция любопытна, но, полагаю, того глобального влияния, что приписывают ей Э. Бургиньон, Олдос Хаксли, Уоссон et cetera на историю сознания и разума она не имеет.

Понятно, что превращение этого состояния в обыденность, тем более в обыденность, формирующую стиль поведения и восприятия, начисто лишило бы род homo всякой надежды уцелеть в лишённом сантиментов мире палеолита и неолита.

Это, скорее, редкая пикантная приправа, но никак не само ежедневное блюдо реальности, которую homo обречён был воспринимать, чтобы выжить и размножиться.

Нас в данном вопросе интересует совершенно другое.

Помимо того, что практики ИСС показывают хрупкость сознания, мы видим и абсолютную, рабскую зависимость сознания от физиологии.

Причём не только от органов восприятия, не только от зрения, слуха, обоняния, осязания, но практически и от всех физиологических систем организма, которые на первый взгляд не имеют вообще никакого отношения к фиксации внешней реальности и трансляции её признаков к проекционным центрам мозга.

Нечувствительное, никак внешне не выраженное легкое изменение состава крови, наступающее вследствие съедения маленького галлюциногенного гриба Gymnopilus, способно категорически изменить картину мира вокруг, населить его нереальными видениями, сместить все координаты, «перекрасить листву на деревьях» и заставить «ухмыляться камни».

Продолжительный, быстрый, вводящий в «транс» шаманский танец лишает видимые предметы истинных масштабов, нарушает ориентацию, фантазийно сужая или расширяя реальное пространство, создаёт темнотные или световые иллюзии разной степени продолжительности, эффекты «второго, третьего неба» и пролётов «сквозь них».

Заметьте, и в первом, и во втором случаях глаза как внешние органы зрения работают в обычном режиме, бесстрастно поставляя мозгу по nervus opticus эскиз вполне реалистической, «штатной»36 картинки действительности. (Я специально взял оба примера, когда методы вхождения в ИСС не влияют ни на физиологию глаза, ни на физиологию глазного нерва).

Но искажения этой действительности в сознании могут принимать невероятные, чудовищные формы. Эта иллюзия спровоцирует и стиль поведения, уместный только в этом фантазийном мире.

Понятно, что все физиологические метаморфозы в результате замыкаются на головной мозг (проникая через гематоэнцефалический барьерс в ликвор или создавая дефицит крови в синусах твердой мозговой оболочки), и уже в самом мозге, собственно, и происходят изменения сознания.

с Гематоэнцефалический барьер — физиологический механизм, регулирующий обмен веществ между кровью, цереброспинальной жидкостью и центральной нервной системой и обеспечивающий постоянство внутренней среды головного и спинного мозга. — Прим. ред.

Но эти изменения приходят именно через воздействие на физиологию, а не каким-то волшебным путём прямо в мозг. А состояние мозга в данном случае является (отчасти) констатацией физиологической проблемы и реакцией на неё. (Эфферентных и афферентных связей, как я знаю, никто ещё не отменял).

Как мы уже знаем, эти изменения не однотипны.

Более того, они многовариантны.

Даже галлюцинаторные ряды существенно разнятся в зависимости от методов воздействия на «чистую» физиологию.

Я уж не говорю об известных эффектах «убегающей земли», «многоэтажного неба», «полётов», «наблюдения за собственным телом со стороны» и так далее. Для создания каждого из этих эффектов существует свой отдельный способ.

Связь разности искажений сознания с разностью методов, которыми они вызываются, теоретически несомненна. Более того, эта связь и экспериментально доказана такими исследователями ИСС, как Э. Бургиньон, Э. Уоллес, Д. Риос, Т. Маккена et cetera37.

Примечательным является и то, что не только искажение, но и «вычитание» тех или иных физиологических функций неминуемо влечёт за собой значительное ИСС (глухота, долгая полная неподвижность, бессонница и так далее)38.

Исходя из вышесказанного делается простой вывод, что сознание любого живого существа, в том числе и человека, — это сумма всех его физиологических ощущений, выстраивающая для него реальную картину мира.

Сознание — это тотальный фактор, неизбежное следствие наличия физиологии и ЦНС, следовательно, присуще всем существам без исключения. Сложность сознания зависит только от степени сложности физиологии и ЦНС существа.

Простым доказательством этого незатейливого вывода служит тот факт, что картину мира, т.е. sensus, можно изменить, изменяя простые физиологические ощущения.

Причём, существует возможность как полного, так и выборочного искажения «картины сознания». Всё зависит лишь от силы и способа воздействия на физиологию.

Возможно, данные формулировки могут показаться излишне смелыми, но в них, по сути, ничего нового не содержится.

Ещё Карл Вернике (1848-1905) достаточно близко подошёл к именно таким трактовкам сознания, сформулировав в своём программном труде следующее: «Сознание нашего телесного существования целиком подчинено целостности органических ощущений, передающихся каждый момент с любой части нашего тела — коре» (Вернике К. Основы психиатрии, 1896).

(Здесь можно было бы оспорить лишь номинацию «адресата», т.е. «кору», но следует помнить, что в эпоху К. Вернике роль ствола мозга и ретикулярной формации была не до конца понятна.)

Илл. 36. К. Вернике

Г. Дени и П. Камю утверждали, что «достаточно неупотребления или потери каких-либо органических ощущений (висцеральных, мускульных, суставных), чтобы определить в нашем сознании более или менее глубокое нарушение» (Deny G., Camus Р. Sur une forme d'hypocondrie aberrante due à la perte de la conscience du corps // Rev. Neurol., 1905. Vol. 9. Page 462-467).

Вряд ли можно отнести к оговоркам и известный пассаж И. М. Сеченова, где он, в числе формирующих сознание, упоминает и откровенно висцероцептивные факторы: «К разряду же явлений самосознания относятся те неопределённые тёмные ощущения, которые сопровождают акты, совершающиеся в полостных органах груди и живота» (Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга, 1863).

При всей своей «животной» простоте именно сознание является фундаментальным, базовым явлением, на котором отчасти строится разум, а при создании особых условий — мышление и интеллект.

Достаточно, под величественной башней разума, мышления и интеллекта, чуть-чуть пошатать «простое животное» сознание, чтобы вся надстройка обрушилась, а блистательные эталоны мышления и интеллекта превратились бы в кашу, не имеющую ни смысла, ни цены.

Возьмём, к примеру, «образ» Чарльза Дарвина и сказку Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер».

Эти две культурологически полярные позиции, безусловно, достояние не «примитивного» сознания, а некий операционный материал интеллекта. То есть нечто, проходящее по другому, принципиально более «высокому ведомству», чем «простая физиология».

В процесс интеллектуального существования этих двух позиций вовлечены миллиарды межнейронных связей, сотни тысяч электрохимических «событий», происходящих в проекционных и ассоциативных центрах коры, где строятся, сплетаются и расплетаются цепи из символов, слов, понятий и образов.

При этом позиции «Дарвин» и «Крошка Цахес» предельно чётко разграничены, хотя могут одновременно сосуществовать в мыслительном процессе.

Цепочки их ассоциативного возникновения и развития мобильно изолируются друг от друга, чтобы исключить смешение и, тем самым, обессмысливание обеих позиций, что неминуемо случится, если позиция «Дарвин» поменяется рядом признаков с позицией «Крошка Цахес».

При этом стоит помнить, что обе эти интеллектуальные конструкции подвижны и многомерны, что неминуемо следует из нейронной теории С. Р. Кахаля и из принципа межнейронного обмена, который лежит в основе всех процессов, происходящих в коре головного мозга.

Каждая из этих конструкций «вспышкоподобно» «оживает», адресуясь всеми составляющими её компонентами к миллиардам нейронов, содержащим коды слов, образов и понятий. Происходит ассоциативная объёмная связь (прямая и обратная), которая должна строго вовремя смениться следующей ассоциативной «вспышкой», ещё более объёмной, так как, возможно, столь же существенен и «отсев» лишних или ошибочных ассоциаций или ассоциативных наслоений39 (перегружающих структурируемый образ).

Сверхточность и масштабность обыденного интеллектуального процесса, происходящего в головном мозге, завораживает, порождает уверенность во всемогуществе интеллекта... но достаточно половинки гриба Gymnopilus, и у позиции «Чарльз Дарвин» тут же вырастет ужасный нос Крошки Цахеса, а речь великого эволюциониста превратится в веселое бессмысленное квакание.

То есть, лёгкое воздействие на сознание — и самая точная и сложная работа интеллекта полностью аннулируется.

Здесь нужно отдать должное Уайлдеру Грейвсу Пенфилду, который шестьдесят лет назад, почти не трактуя и никак не расшифровывая свою мысль, но отнёс сознание к сверхдревним подкорковым функциям мозга.

Сделал он это в 1936 году в статье «Мозговая кора и сознание» (Penfield W. The Cerebral Cortex and Consciousness, 1959).

«Имеются данные о наличии уровня интеграции в центральной нервной системе более высокого, чем интеграция, которую можно найти в мозговой коре.

Все области мозга могут участвовать в нормальных сознательных процессах, но необходимая основа сознания лежит вне мозговой коры, не в новом мозгу, а в старом».

У. Г. Пенфилд, надо сказать, колебался, и это заметно по тону статьи. Чистота и глубина его нейрофизиологического знания, его безупречный академизм поначалу не позволяли ему делать некорректные «категорические догадки» о конкретном месте локализации сознания в этих первоначальных структурах.

Плюс к этому он был живым и чрезвычайно эрудированным человеком, живущим в системе «гуманистических», культурных и иных влиятельных стереотипов об «исключительности» человека. Эти стереотипы, как правило, находятся в конфликте с нейрофизиологической реальностью и провоцируют сомнения даже в самых очевидных научных данных.

Тем не менее У. Г. Пенфилд всё же «нащупал» абсолютную независимость сознания от кортекса и всех тех церебральных образований, которые обычно ассоциируются с интеллектом и мышлением.

Полагаю, он был абсолютно прав.

Хотя в своё время, получив несколько мягких замечаний на своё осторожное предположение о стволе головного мозга как о возможном месте дислокации сознания, У. Г. Пенфилд сник и грустно написал:

«Наши знания о том, как работает мозг человека, почти не расширились. Только теперь, наконец, подступ к пониманию становится возможным, и мы должны использовать наилучшим образом это начало. Однако и сегодня, как это было и ранее, также трудно дать адекватное определение сознания» (Пенфилд У. Г., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы, 1965).

Разумеется, я не предлагаю свою трактовку сознания, приведённую в этой главе, как безупречную и окончательную.

И дело не в локализации сознания в стволе, как предполагал У. Г. Пенфилд, или в иных первоначальных структурах мозга, а в жёстком отграничении сознания от всех прочих процессов, имеющих кортикальное, т.е. позднеэволюционное происхождение.

Но вот это отграничение — уже вопрос строго принципиальный, а отграничивая, мы обречены искать «среду обитания» сознания, место, где суммируются все физиологические ощущения, в самых древних, архидревнейших структурах мозга.

И всё же У. Г. Пенфилд был прав в своей аккуратной и робкой догадке — более удачного претендента на место локализации сознания, чем truncus encephali, кстати, найти сложно.

Ствол головного мозга — «это филогенетически древняя часть, в которой располагаются структуры, относящиеся к сегментарному аппарату головного мозга, подкорковые центры слуха, зрения, обоняния и тактильной чувствительности» (Гайворонский И. В., проф. Функциональная анатомия центральной нервной системы, 2007).

Более того, именно ствол (илл. 37-38) служит местом базирования ядер 10 из 12 черепных нервов, основой всех афферентных и эфферентных связей и моторики, пирамидного, экстрапирамидного, корково-ядерных трактов, клеток и ядер ретикулярной формации.

Здесь требуется расшифровка части приведённых понятий, хотя все они, на первый взгляд, общеизвестны и хрестоматийны.

Наиболее удобной будет расшифровка через аналогию с театром.

В театре звучность актёрских имён, блеск и пестрота их образов, как правило, создают ложное ощущение абсолютной самостоятельности как персон, так и действий артистов. Возникает ложный эффект центральности этих компонентов сцены, их властвования и над драматургическим действием, и над самим спектаклем.

Блистательность исполнения (если она есть) усугубляет эту иллюзию, начисто заставляя забыть, что артисты — не просто исполняют волю режиссёра, но и в самых мельчайших нюансах воплощают именно его замысел, но уж никак не свой собственный.

Великолепие реплик, диалогов и мизансцен начисто вытесняет понимание того, с какой скрупулезностью именно режиссёр, в репетиционном процессе вытачивал в актёре ту интонацию, что сейчас восхищает публику, что именно режиссёр (как правило) «поставил» точный жест и сконструировал мимическую фигуру, сопровождающую и реплику, и жест.

Конечно, бывают великие актёры, но всё равно первичной и определяющей остаётся воля режиссёра, создающего действо и пользующегося даже великими актёрами в качестве инструментов для воплощения своего замысла.

Режиссёр, как правило, невидим и неощутим. Его явление возможно лишь на поклонном финальном выходе всего коллектива спектакля. Да и там, среди костюмированных и ярких фигур, он не бывает слишком приметен.

Илл. 37. Вентральная поверхность ствола мозга

1 — substantia perforata posterior; 2 — substantia perforata anterior; 3 — fossa interpeduncularis (Tarini); 4 — corpus geniculatum laterale; 5 — sulcus basilaris; 6 — pyramis; 7 — decussatio pyramidum; 8 — medulla oblongata; 9 — fissura mediana anterior; 10 — oliva; 11 — pons (Varoli); 12 — corpus mamillare; 13 — tractus opticus;

14 — chiasma opticum; 15 — infundibulum; 16 — tuber cinereum.

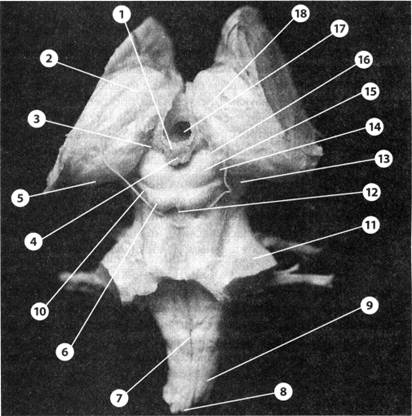

Илл. 38. Дорзальная поверхность ствола мозга

1 — commissura habenularum; 2 — tuberculum anterius thalami; 3 — trigonum habenulae; 4 — glandula pinealis; 5 — thalamus, pulvinar thalami; 6 — colliculus inferior; 7 — medulla oblongata; 8 — medulla spinalis; 9 — fasciculus gracilis; 10 — brachium colliculi inferior; 11 — pedunculus cerebellaris superior; 12 — frenulum veli medullaris superior; 13 — corpus geniculatum laterale; 14 — corpus geniculatum mediale; 15 — colliculus superior; 16 — brachium colliculi superioris; 17 — ventriculus tertius; 18 — stria terminalis.

Вернёмся к головному мозгу.

Да, мы привыкли, что лавры и аплодисменты, как правило, достаются кортексу, коре головного мозга, которая является материальным субстратом того, что мы называем разумом и мышлением, и которой мы обязаны всеми теми науками, искусствами, прогрессами и развлечениями, что так возвышают нас в наших собственных глазах.

Как и в ситуации с театром, почему-то не закрадывается даже подозрение, что кортекс совсем не так самостоятелен, как нам кажется и как нам, возможно, того бы хотелось.

Горацио Мэгун (1907-1991) сравнил неспецифическую ретикулярную формацию ствола головного мозга — с колесом, а восходящие и нисходящие от неё функции — со спицами. Сравнение недурное (более того, ставшее классическим), но аналогия предполагает несвойственную кортикопетальным и кортикофугальным связям прямоту и механистичность.

Стоит отметить, что задолго до Г. Мэгуна и У. Пенфилда, в 1891 году, И. М. Сеченов в своём цикле лекций «Физиология нервных центров» нарисовал «общую схему радиальных связей между мозговой корой и низлежащими центрами» именно в виде «колеса» со спицами, в котором из области ретикулярной формации восходят «лучи», или «спицы», к разным зонам коры (Сеченов И. М. Избранные произведения, 1956. Т. 2. С. 806).

«Воля» ретикулярной формации каудально воздействует на спинной мозг, где регулирует практически всю активность, от поз до движений. Эта же «воля» вентрально и рострально направлена на гипоталамические и гипофизарные механизмы, в ведении которых находятся висцеральные и эндокринные функции. Воздействием вверх она мобилизует лимбическую систему, «производящую» эмоции, а ещё выше и дорсальнее — таламус, базальные ганглии и кору больших полушарий, которые обслуживают все высшие сенсо-моторные и мыслительные процессы.

Все эти события единовременны и симфонизированы меж собой, что подразумевает если и не прямое управление, то в известном смысле этого слова — режиссуру.

Режиссёр здесь так же не очевиден, как и любой другой режиссёр во время сценического действа.

Есть все основания предполагать, что имя этого режиссёра мозга — ретикулярная формация ствола.

Впрочем, стоит помнить, что помимо ретикулярной формации в стволе локализуется пирамидный, экстрапирамидный, корковоядерный тракты и осуществляется афферентная и эфферентная связи меж мозгом и всем организмом.

Ствол — это тот древний «эпицентр мозга», то его архаическое зерно, которое и вырастило из себя многочисленные «подручные» церебральные структуры, ставшие его инструментами и аксессуарами, по мере того как усложнялся организм и управление им.

Повторяю, большая часть того, чем так архитектурно богат мозг — это лишь усовершенствования, приспособления для обеспечения тех сложных функций, потребность в которых продиктовал естественный отбор.

Самым, возможно, сильным доводом в пользу базирования сознания именно в стволе головного мозга всё же будет довод о неизбежности сознания для всякого живого существа, вне зависимости от сложности или простоты его ЦНС.

Достаточно сопоставить truncus encephali головного мозга человека с любым мозгом рыбы, птицы, амфибии, рептилии или мелкого лиссэнцефального млекопитающего, чтобы убедиться не просто в функциональной и морфологической сходности, а в однородности. Я понимаю, что это общее место, но в данном случае напоминание о нём, как мне кажется, уместно.

Вообще, ствол мозга человека, во всём его анатомическом великолепии, но и во всём его подобии мозгу стерляди, хамелеона или кролика — это лучшая пощёчина «исключительности» homo.

Данная тема, впрочем, имеет ряд прекрасных разработок, избавляющих меня от необходимости её разворачивать во всей красе. Современный эволюционизм сумел прочертить почти понятный путь от 3-4 ростральных слившихся ганглиев первых беспозвоночных до неокортекса высших млекопитающих.

(Некоторые неясности этих процессов, в частности, принцип и механизм начальной цефализации позвоночных, — я постараюсь объяснить чуть позже, когда в этом возникнет настоятельная необходимость при рассмотрении этапности развития разума.)

А сейчас мы, напоминаю, рассматриваем лишь возможную связь ствола мозга и сознания.

Итак.

Есть запущенный взаимодействием законов природы механизм ароморфоза и эволюции, пред лицом которого равно всё живое и который вкладывает одинаковую страсть как в развитие Pavo cristatus (павлина), так и в развитие homo, аллигатора или микрохироптеры.

Механизм неостановим, цель его неведома.

Слова-игрушки из лексикона homo, типа «совершенство» или «венец творения», для него значат не больше, чем уханье совы или треск сверчковых подкрылков.

Никаких любимчиков у эволюции нет.

(К слову, если уж и искать «любимчиков», то это точно будет не homo. Его характеризует полное отсутствие генетически закреплённых, чрезвычайных или просто сложных умений, которые являются если и не мандатом на выживание, то серьёзным эволюционным бонусом.

Паук, к примеру, через свой геном получает закреплённые и безупречно передающиеся представления о сверхсложном инженерном действии — плетении паутины. Более того, он получает и физиологический аппарат, позволяющий претворить это умение в реальный инструмент выживания. Птицы — имеют бионавигационные возможности; змеи — инфракрасное видение; летучие мыши, киты, дельфины — эхолокацию; улитки, черви, моллюски — магнитную чувствительность; некоторые грибы, бактерии, светлячки, медузы и каракатицы — биолюминисценцию; бобры, кроты, ткачики, атласные шалашики, термиты — строительные навыки; лягушки, змеи, ящерицы, медведи, суслики, ежи — сознательную регуляцию обмена веществ до почти полного прекращения, амфибии — регенерацию конечностей и так далее.)

Понятие «совершенство» в свете эволюционной логики — абсолютная нелепость, не имеющая никакого отношения к вопросу и никак не характеризующая ситуацию.

Сложность аксессуаров и подручных структур, которые вынужден был разрастить вокруг себя ствол мозга homo, говорит не о «совершенстве» этого мозга, а лишь о своеобразии вида homo, который нуждается во множестве анатомических и физиологических атрибутов, без которых его выживание было невозможно.

А уж структурное и морфологическое богатство мозга стало следствием необходимости управления этими сложными атрибутами.

Возникает естественный вопрос: в чём заключаются отличия меж сознанием человека и других животных?

Сейчас некоторым условным различием является лишь номинированность сознаваемой действительности, способность давать ей имена, определения, «сшивать» всё это в некие картины и использовать как сырье для мышления40.

Но эта особенность — явление недавнее, очень зыбкое, физиологически не закрепляющееся и крепко увязанное с искусственными процессами речи, мышления и интеллекта.

На самом же деле номинированность не является существенным, имеющим биологический «вес» отличием, это некие «личные радости» homo, никак не влияющие ни на сам процесс существования сознания, ни на его качество.

Полагаю, если сознание позднего (современного) homo и имеет эту малосущественную разницу с сознанием других животных, то у раннего homo не имело вообще никаких. (По крайней мере, нет никаких причин считать, что такие отличия существовали.)

Те стереотипы, что в своё время «надломили» У. Г. Пенфилда, разумеется, не позволяют ставить в один ряд сознание человека и сознание животных, хотя и нейрофизиология, и палеоантропология — не оставляют никаких сомнений по данному вопросу; никакой принципиальной разницы меж сознанием homo (в его естественном состоянии) и других животных не существует.

Чтобы они возникли — человеку было бы необходимо обзавестись некоей своей «личной» физиологией, принципиально отличающейся от всего, что известно в природе. (Не думаю, что это осуществимо или необходимо.)

Кажется логичным предполагать, что и мышление, и интеллект, какими бы поздними и искусственными образованиями они ни были, раздвинули и обогатили сознание, дали мозгу те «мощности», о которых не мог и мечтать ранний homo или другие животные.

Полагаю, что эти представления глубоко ошибочны.

Безусловно, мы имеем свидетельство того, что фрагменты сознания могут быть прономинированы, классифицированы и через это включены в «интеллектуальный оборот» в виде неких «видеофайлов». Но обращение к ним возможно только через их прямые номинации или номинативные «коды», которые теснейшим образом увязаны с мышлением, а соответственно, с речью.

Речевые (в данном случае внутреннеречевые) навыки дают возможность пользоваться сознанием, но никак не могут его «обогатить».

В известном смысле слова развитость коры может быть аналогизирована с «богатством» сознания, но и это тоже отчасти ошибочное представление.

Единственное, что прямо влияет на усугубление силы, яркости и многомерности естественного сознания — так это лишь расширение рецепторных возможностей.

Обладатель наиболее совершенной рецепторики — будет и обладателем наиболее яркого и рельефного сознания; возможности зрения, слуха, обоняния, тактильности, проприоцепции (и всех остальных «цепций») будут формировать «картину мира» с точностью прямо пропорциональной возможностям рецепторов.

В какой-то степени, конечно, на яркость и чистоту сознания может повлиять и развитость коры, но весьма опосредованно и не всегда благоприятно.

Разумеется, ассоциативные зоны коры берут на себя «дорисовку» реальности в том случае, если рецепторы несовершенны, повреждены или их возможности не могут быть реализованы по причине разнообразных внешних условий: темноты, скрытости одного запаха под другим, удалённости или недостижимости объекта тактилизации и так далее. Но эта «дорисовка» может быть как ошибочной, так и вовсе произвольной (неверной).

Полагаю, что порождаемые корой сложные и простые ассоциации, сравнительная нюансировка, любые «дорисовки» вообще играют какую-то существенную роль только при наличии развитого мышления, т.е. когда сознание «управляемо».

(Прекрасным примером «неуправляемого» сознания являются «сны».)

При «управляемости», когда наличие номинативного классификатора обеспечивает лёгкость, мгновенность и точность вызываемой ассоциации (или её «обратность»), становится возможна генерация искусственного сознания, т.н. воображения.

К теме использования сознания в мышлении мы ещё вернёмся, а сейчас давайте обратимся к некоторым подробностям и непонятностям эмбриогенеза. Эти непонятности заодно помогут прояснить потенциалы мозга древнего человека41.

(Обращение к этим нюансам всё равно неизбежно в данном исследовании, так как неизбежен вопрос о времени зарождения сознания у эмбриона.)

Как известно, на XVIII сутки в сверхмалюсеньком эмбриончике возникает нейромезенхима. (Её возникновению предшествует образование нейроэктодермального зачатка, утолщение и перегиб нервных валиков, нервной пластинки и трубки.)

Нейромезенхима служит базой для возникновения нервных ганглиев и оболочек нервов. С этого момента (очень условно) можно говорить о зарождении центральной нервной системы.

Подчеркиваю, очень условно, так как лишь спустя 8-10 суток закроется каудальный нейропор, блокируется попадание околоплодных жидкостей в спинномозговой канал и полости будущих желудочков микроскопического мозга.

Этот момент (закрытия нейропора) чертовски важен, так как именно с него ЦНС эмбриона становится независима от прямого воздействия маточной среды, и начинается вторая фаза нейруляции — морфологическое обособление и овеществление основных структур головного мозга.

Затем зародится стволик гиппоглосиса, наметится тройничный нерв, за ним отводящий, потом лицевой, а к пятидесятым суткам и большая часть структур головного мозга уже будет вполне сформирована.

Но знаковой точкой принято считать XVIII сутки, и я не вижу никакой чрезвычайной необходимости опровергать эту эмбриологическую догму или сомневаться в ней.

Более того, именно к этому моменту пролиферация в микроскопической структуре ЦНС человека позволяет окончательно «перевалить» трёхсотклеточный рубеж и сравняться в количестве нейронов с нематодой.

В любом случае, на XVIII сутки, пусть анатомически ничтожный, пусть ещё в виде лишь «эскиза», но овеществился повелитель и хозяин будущего организма. Мозг.

Практически сразу (на XVIII-XIX сутки) мозг запускает сердце и системы кроветворения, потому что для его личного морфогенеза — это наиболее важные органы.

Ещё нет желудочно-кишечного тракта, нет респираторного аппарата. Нет по одной простой причине — для формирования мозга на этом этапе они не очень нужны, с их ролью прекрасно справляются жидкости амниотического (околоплодного) пузыря.