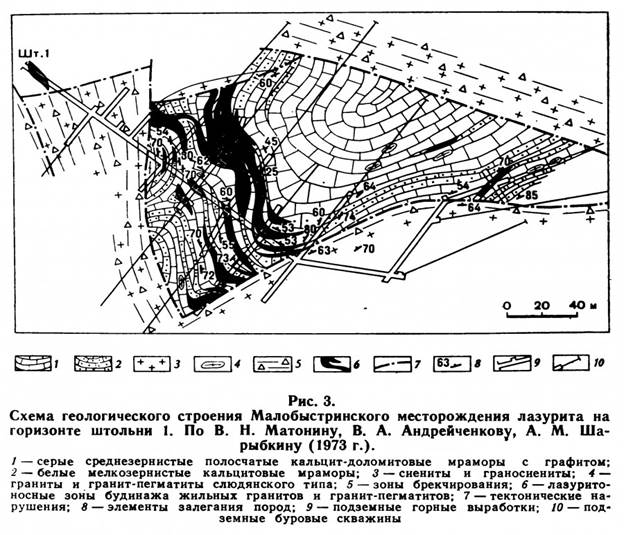

Малобыстринское м-ние

Месторождение находится в верховьях реки Малая Быстрая (приток Иркута) в 15 км от её устья на хребте, разделяющем реки Лазурка и Малая Быстрая на высоте около 1400 м, в верхней части урочища Лазурка (приток реки Малая Быстрая), Иркутская область.

Урочище – определенная территория

Лазурит приурочен к пласту доломитового мрамора мощностью 90 м, смятому в синклинальную складку северо-восточного простирания и отделённому разломом от массива щелочных гранитов и сиенитов.

На месторождении выделяются две лазуритоносные зоны, которые состоят из серий сближенных послойных линз и жилообразных тел кальцифиров с заключенными в них будинами гранитов и гнёздами лазурита (ляпис-лазури).

Наиболее крупные тела лазуритоносных кальцифиров имеют длину 140 м и более и мощность в раздувах до 7 м.

Общая протяжённость полосы развития лазуритоносных кальцифиров в северо-западной зоне превышает 250 м при ширине 60-80 м. Она прослежена на глубину 100 м.

Лазуритовая минерализация проявлена в следующих формах:

1 – рассеянная вкрапленность зёрен лазурита в мраморах,

2 – корки и прожилки ляпис-лазури в скарнированных будинах гранитов,

3 – гнёзда и желваки ляпис-лазури в белой силикатно-карбонатной оболочке.

Средний минеральный состав «поделочного лазурита» (коммерческое название лазуритовой породы - ляпис-лазури) характеризуется следующим соотношением (в %): лазурита – 36, диопсида – 36, флогопита – 8, кальцита и доломита – 12, полевого шпата – 5, прочих (пирит, скаполит и др.) – 3.

Месторождение разрабатывалось несколькими штольнями и карьером.

В настоящее время лазурит на нём не добывается, штольни завалены.

Запасы поделочного лазурита-сырца на месторождении на 01.01.2013 года составляли: разведанные (по категории С1) – 7166,3 т, предварительно оценённые (С2) – 1114,6 т, в т.ч. сортового: С1 - 1523,5 т, С2 – 229,6 т.

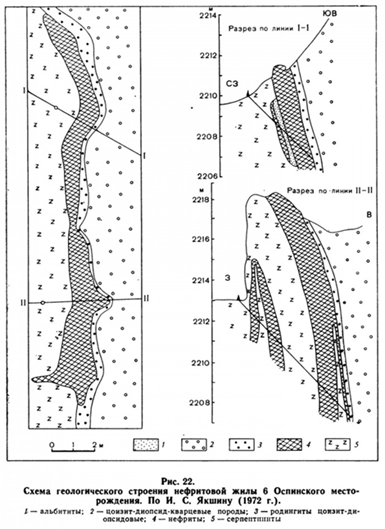

Оспинское месторождение

1-альбититы,

2-цоизит-диопсит-кварцевые породы,

3-родингиты цоизит-диопсидовые,

4-нефриты,

5-серпентиниты

Оспинское месторождение находится в Окинском районе Бурятии, в верховьях реки Ильчир - правого притока реки Онот, в 85 км к северу от пос. Кырен, в 180 км к западу от Иркутска

Месторождение расположено в центральной части Оспинско-Китойского гипербазитового массива. На месторождении на площади 5 кв. км выявлено около 20 нефритовых жил, которые сосредоточены в трёх нефритоносных зонах.

Первая зона субширотного простирания протяжённостью более 2 км, при мощности около 50 м, приурочена к южному висячему тектоническому контакту северной линзы гипербазитов с узкой полосой известняково-сланцевых пород ильчирской свиты, разделяющей массив на две части.

Вторая нефритоносная зона находится в висячем боку южной линзы Оспинско-Китойского массива. Простирание зоны субмеридиональное, длина более 1 км, мощность 100 м.

Третья зона расположена в северной линзе массива, длина её 400 м, мощность 100 м.

Третья зона расположена в северной линзе массива, длина её 400 м, мощность 100 м.

На месторождении выделяются три типа нефритовых жил, с характерной для каждого типа метасоматической зональностью пород:

1 – жилы на контакте апогаббровых родингитов с серпентинитами,

2 – жилы на контакте порфировидных альбититов с серпентинитами,

3 – жилы внутри апогаббровых родингитов.

Большая часть жил месторождения относится к первому типу, в том числе лучшие по качеству нефрита жилы 7 (зона 1) и 6 (зона 2).

Жила 6 залегает на контакте оталькованных хризотил-лизардитовых серпентинитов и родингитов диопсид-клиноцоизитового состава. Простирание жилы субмеридиональное, длина 22,3 м, мощность 0,7 – 1,1 м, контакты с вмещающими породами чёткие.

Наблюдается следующая метасоматическая зональность (от лежачего бока жилы к висячему): 1 – оталькованные серпентиниты,

2 – альбититы,

3 – нефриты,

4 – цоизит-диопсидовые родингиты,

5 – цоизит-диопсид-кварцевые породы.

Нефрит травяно-зелёного и яблочно-зелёного цвета с редкой равномерной вкрапленностью рудного минерала. Текстура его массивная, структура – спутано-волокнистая, состоит он из волокон тремолита (95 - 100 %), длиной от 0,05 до 0,5 мм, тесно переплетающихся друг с другом.

Нефрит травяно-зелёного и яблочно-зелёного цвета с редкой равномерной вкрапленностью рудного минерала. Текстура его массивная, структура – спутано-волокнистая, состоит он из волокон тремолита (95 - 100 %), длиной от 0,05 до 0,5 мм, тесно переплетающихся друг с другом.

Жила 7 залегает в лежачем боку полностью изменённой дайки габброидов, внедрившейся между известняково-сланцевой толщей и серпентинитами. Длина жилы 49 м, мощность – 1-2 м. В разрезе её выделяются следующие зоны (от лежачего бока жилы к висячему): 1 – серпентиниты, 2 – талькититы, 3 – тремолититы, 4 – нефриты, 5 – тремолититы, 6 – родингиты, 7 – амфибол-цоизитовые породы, 8 – углистые сланцы с прослоями мраморов. Окраска нефрита темно - и светло-зелёная, он просвечивает в пластинках толщиной до 0,5 см.

Балансовые запасы нефрита по жиле 7 на 01.01.2012 г составляли: разведанные (по категории С1) – 761,78 т, предварительно оценённые (С2) – 3863,50 т. В целом по Оспинскому месторождению балансовые запасы на 01.01.2012 г (посчитаны по жилам 7, 32, 6, 8, 11а, 21) составляли: С1 – 1741,38 т, С2 – 4703,00 т.

В настоящее время месторождение занимает 2-е место в стране по балансовым запасам нефрита (6444,38 т), после Горлыкгольского (6836, 39 т), но превосходит последнее в 2 раза по запасам сортового нефрита, запасы, соответственно, 2953,16 т и 1435,81 т. В 2011 году ОАО «Байкалкварцсамоцветы» на жилах 7 и 32 было добыто 420 т нефрита, в т. ч. сортового – 191 т.

Скарновый геолого-промышленный тип

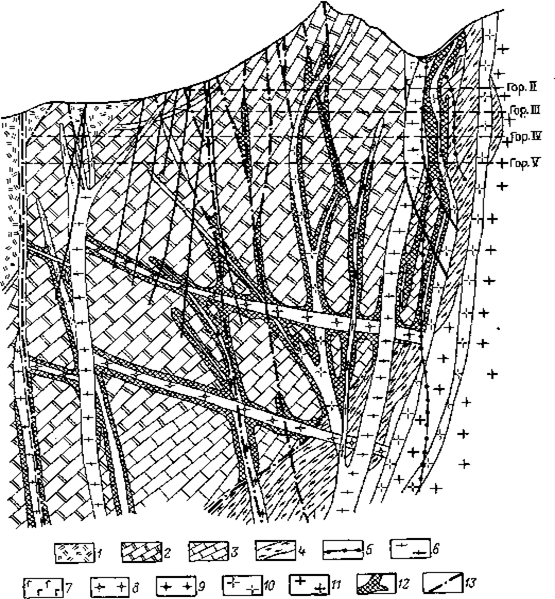

Месторождение Алтын-Топкан (Средняя Азия).

На скарновых полиметаллических месторождениях родонит образуется на контактах известняков с гранитоидами или по трещинам в известняках.

Полиметаллическое месторождение Алтын-Топкан приурочено к тектоническому блоку сложенному карбонатными отложениями среднего палеозоя, перекрытыми эффузивами верхнего палеозоя. В состав карбонатных пород основания входят слоистые известняки, доломиты и мергели среднего и верхнего девона, а также массивные известняки нижнего карбона общей мощностью около 1500 м.

Несогласно перекрывающие их вулканогенные породы верхнего палеозоя состоят из туфов и туфолав андезитовых порфиритов и липаритовых порфиров мощностью около 800 м.

Главная масса рудных тел сосредоточена в двугранном углу, образованном косо пересекающимися Приконтактовым и Алтын-Топканским разломами. Приконтактовый разлом представляет собой узкую зону тектонических срывов вдоль контакта карбонатных пород и гранодиоритов, насыщенную верхнепалеозойскими дайками.

Этот каркас трещин контролирует размещение интрузивных пород и ассоциированных с ними рудоносных скарнов. Рудоносные скарны локализуются на контактах даек с карбонатными породами или в известняках по трещинам северо-восточного и субширотного простираний.

1.- лавы андезитовых порфиритов; 2 – известняки; 3 – известняки и доломиты; 4 – метаморфизованные терригенные отложения;

5 – диабазовые порфириты; 6 – кварцевые порфириты;

7 – гранат-порфиры,

8–10 – гранодиорит-порфиры,

11 – гранодиориты;

12 – скарново-рудные тела; 13 – тектонические нарушения

В верхних частях месторождения превалируют низкотемпературные скарны родонитового и пироксенового состава, а на глубине распространены более высокотемпературные пироксен-гранатовые и гранатовые скарны.

Месторождение Алтын-Топкан прослежено до глубины свыше 1000 м. На глубине 800 м и более галенит-сфалеритовые руды в мангангеденбергит-манганпироксенитовых скарнах сменяются магнетит-пиритовыми рудами в скарнах с пониженным содержанием закисей марганца и железа.

Полиметаллическое оруденение наложено на все разновидности скарнов, однако наиболее благоприятными для рудообразования были гранат-пироксеновые и пироксеновые скарны с повышенным содержанием закисных соединений марганца и железа.

Отложению рудных минералов предшествовало дробление и разложение скарнообразующих минералов с образованием роговой обманки, хлорита, эпидота, гидротермальных карбонатов и кварца. В перечень главных рудообразующих минералов входят галенит и сфалерит, в меньшей мере пирит, халькопирит, магнетит, еще реже встречаются блеклые руды, аргентит, пираргирит, полибазит, стефанит.

Малханское месторождение относится к типу миароловых микроклин-альбитовых пегматитов, интенсивно замещенных клевеландитом и лепидолитом, включает в себя многочисленные жилы с камнесамоцветной минерализацией. Месторождение приурочено к междуречью рр. Могзон и Скакунья.

Пегматиты Малханского поля относятся к турмалиновому минерагеническому ряду субредкометалльного класса миароловых пегматитов, содержащих кроме турмалина топаз, воробьевит, данбурит, гамбергит (борат), поллуцит, дымчатый кварц, горный хрусталь, аметист, амазонит.

По минеральному составу пегматиты относятся к калишпатовому, двуполевошпатовому и олигоклазовому типам.

В каждом типе наблюдается корреляция особенностей минерального состава, внутреннего строения и интенсивности развития полезной минерализации, что позволило разделить пегматиты на подтипы по степени их продуктивности на цветные камни.

По обилию тел с полихромным турмалином и сопутствующими камнями Малханское поле уникально.

Несмотря на существенные различия минерального состава пегматитов разных типов, в их строении принимает участие довольно ограниченное количество одних и тех же структурно-минеральных разновидностей пород, главная роль среди которых принадлежит графической, неяснографической, мелкопегматоидной разновидностям кварц-олигоклазового и кварц-калишпатового состава. Мелкозернистые и аплитовидные структуры нетипичны и в большинстве случаев даже на контактах тел отсутствуют.

Подчиненным развитием пользуются блоковые КПШ и кварц, а также поздние комплексы турмалин-лепидолит-альбитового состава. Во всех типах пегматитов проявлена тенденция к преимущественному развитию олигоклаза во внешних частях тел, а калишпата - во внутренних; степень дифференцированности пегматитов, отражающаяся в их зональности, возрастает в ряду от непродуктивных к продуктивным подтипам.

Наряду с типичными миаролами, представляющими собой свободную полость с растущими на ее стенках друзами кварца, турмалина, данбурита, топаза, широко развиты их "беспустотные" аналоги, в которых свободного объема почти нет. Границами их служат плохо образованные кристаллы полевых шпатов и кварца, а иногда участки развития поздних комплексов, графического или мелкопегматоидного пегматита. Такие миаролы целиком заполнены рыхлым кварц-полевошпатовым и глинистым материалом с большим количеством кристаллов кварца и турмалина, иногда щетками клевеландита и чешуйками лепидолита.

Малханское месторождение в настоящее время разрабатывается. По насыщенности пород пегматитами Малханское поле не имеет аналогов в СНГ и способно конкурировать с зарубежными месторождениями. Сортовой турмалин с богатой цветовой гаммой, монохромный (малиновый, розовый, желтовато-зеленый) и полихромный (поперечно-полосатый и комбинированный с сочетанием малинового, желтого, розового, табачного и темно-зеленого цветов) отвечают требованиям ТУ к качеству сырья для огранки и кабошонирования.

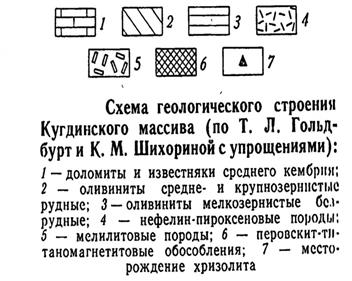

КУГДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Приурочено месторождение к одноименному интрузиву, входящему в состав Маймеча-Котуйской провинции развития ультраосновных - щелочных пород,

Кугдинский интрузивный массив предположительно триасового возраста прорывает известняки раннего - среднего кембрия, которые в зоне экзоконтакта шириной 300 м метаморфизованы и превращены в доломиты и кальцифиры.

В плане форма его овальная, слегка вытянутая в северо-западном направлении. Площадь массива около 17 км2.

Строение массива концентрически-зональное, формировался он в следующем порядке: оливиниты и связанные с ними перовскит-титаномагнетитовые руды; перидотиты и пироксениты; мелилитовые породы; мельтейгиты и якупирангиты; нефелиновые и щелочные сиениты.

Хризолитоносные жильные тела пространственно связаны с самыми ранними и интрузивными породами - оливинитами, слагающими ядро Кугдинского массива, и приурочены к системе трещин северо-западного простирания.

В оливинитах хризолитовая минерализация, связана с зонами линейного и площадного метасоматоза по ним.

Хризолитоносные жилы расположены вблизи залежей перовскит-титаномагнетитовых руд. Господствующее простирание жильных тел и их апофиз - северо-западное.

Форма хризолитоносных тел жильная, реже линзовидная, имеют неправильную форму с резко изменчивой мощностью и, пересекая друг друга, образуют штокверковые зоны.

Мощность их колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 метров, протяженность 70-80 метров.

Мощность линзовидных тел до 5-5,5 метров при протяженности 10-12 м.

Ювелирный хризолит локализуется в жилах клиногумит-серпофит-флогопит-оливинового состава.

Клиногумит - силикат магния с фтором

Хризолит распределен весьма неравномерно: встречаются как обособленные зерна и единичные кристаллы, так и скопления или полиминеральные обособления.

Как правило оливина и хризолита – 60-70% от объема породы, флогопита – 20-35%, серпофита (благородный серпентин), клиногумита, кальцита -1-3%, титаномагнетита и перовскита – до 3%.

Ювелирный хризолит входит в состав хризолит-серпофитовых скоплений, реже образуют самостоятельные скопления среди жильного оливина.

Строение хризолит-серпофитовых обособлений зональное.

Центральные части тел представлены т/з оливин-слюдистым материалом, среди которого сконцентрированы прожилки, линзочки и гнезда крупнозернистого оливина, среди которого и встречаются ювелирные разности хризолита.

Их приконтактовые части сложены оливином, титаномагнетитом, перовскитом.

Размеры мономинеральных обособлений хризолита от нескольких сантиметров до 0,5x0,75x2,5 м.

Хризолит в скоплениях представлен зернами размером от 2x3x3 до 7x10x15 мм.

Хризолит-серпофитовые обособления в жилах встречаются часто. Длина их в среднем 10-15 см.

Форма обособлений несколько вытянута в направлении простирания жилы.

Строение хризолит-серпофитовых обособлений зональное. Центральная часть обособлений сложена серпофитом, часто с кальцитом, периферическая - хризолитом, иногда с клиногумитом, магнетитом, флогопитом и изредка перовскитом.

Серпофитовое ядро окаймляется сплошной или прерывистой оторочкой из прозрачного желтовато-зеленого хризолита и полупрозрачной его разности зеленовато-серого цвета, переходной к жильному оливину.

Строение хризолит-серпофитовых обособлений зональное. Центральная часть обособлений сложена серпофитом, часто с кальцитом, периферическая - хризолитом, иногда с клиногумитом, магнетитом, флогопитом и изредка перовскитом.

Серпофитовое ядро окаймляется сплошной или прерывистой оторочкой из прозрачного желтовато-зеленого хризолита и полупрозрачной его разности зеленовато-серого цвета, переходной к жильному оливину.

Хризолит прозрачный и имеет характерную желтовато-зеленую окраску, часто трещиноватый, содержит включения и замутнения. Встречаются также разности зеленого, оливково-зеленого и зеленовато-желтого цвета. Отмечается, что хризолит, находящийся в серпофите, отличается большей степенью сохранности и более яркой зеленой окраской. Среднее содержание кондиционного кристаллосырья в жилах 18 г/м3, максимальное достигает 100 г/м3 и более.

Выходы продуктивных тел на поверхность повсеместно сопровождаются хризолитоносными элювиально-делювиальными россыпями. Продуктивные рыхлые образования представлены суглинками с дресвой и обломками оливинитов и имеют мощность 2-2,5 м, составляя в среднем 1 м.

Общая площадь россыпи 1 км2.

Балансовые запасы хризолита, оцененные до глубины 3,5 м, составляют в кристаллическом сырье по С2 - 23059,3 кг, в ограночном сырье по С2 - 197,5 кг.

Забалансовые запасы: в кристаллическом сырье - 2409,3 кг, в ограночном сырье - 40,5 кг.

На месторождении велась промышленная добыча НПО «Кварцсамоцветы», а в настоящее время оно законсервировано

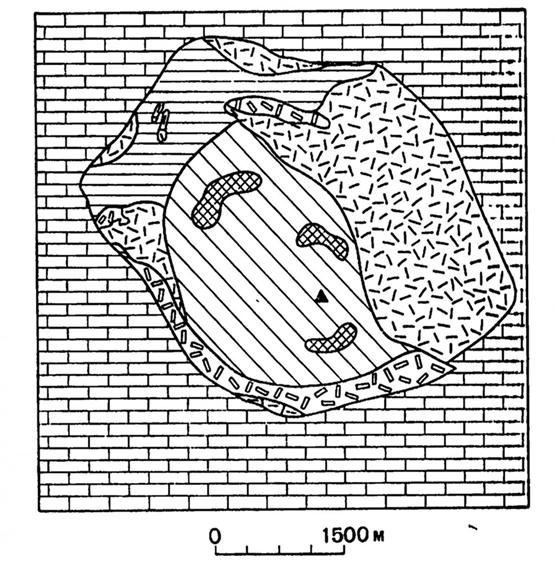

СИРЕНЕВЫЙ КАМЕНЬ

Месторождение высокодекоративных чароитсодержащих пород Сиреневый камень пространственно и генетически связано с формированием Мурунского сиенитового массива площадью около 200 км2, в пределах которого сохранился останец — ксенолит протерозойских кремнисто-карбонатных пород.

Воздействие интрузии на вмещающие породы проявилось в образовании зон фенитизации и ореолов, сложенных эгириновыми и эгирин-анортоклазовыми метасоматитами.

| Факторы контроля | Характерные признаки наличия чароитовой минерализации |

| Магматические | Пространственно-генетическая связь со сложно построенными интрузивами нефелиновых и щелочных сиенитов калиевого ряда, наличие жильных фаций в экзоконтактовых участках кровли |

| Литолого-фациальные | Контроль проявлений чароита терригенно-карбонатными субплатформенными образованиями кровли интрузии |

| Структурно-тектонические | Крупные провесы кровли между апикальными участками сиенитовых интрузивов, активное проявление разрывной тектоники в постмагматическую стадию становления массивов с участками пересечений разно ориентированных разрывов различных порядков, зоны повышенной проницаемости пород |

| Гидротермально-метасоматические | Пространственно-генетическая связь со сложно построенными зонами и участкам развития фенитов |

| Геофизические | Приуроченность проявлений чароита к участкам кровли, характеризующиеся спокойными, слабо магнитными полями и повышенными значениями радиоактивности |

Залежи чароита в фенитизированных породах останца кровли массива имеют в плане цепочечное размещение, контролируемое зонами нарушений северо-западного направления

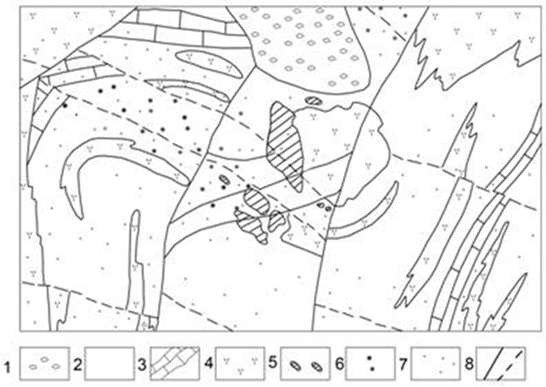

Центральная часть месторождения Сиреневый камень. Масштаб 1:10000.

1 - Четвертичные отложения. Верхнепротерозойские отложения: 2 - песчаники, конгломераты, галечники; 3 - скарнированные известняки; 4 - нефелиновые и щелочные сиениты; 5. залежи чароититов. Поля развития метасоматических пород: 6 - эгириниты и полевошпат-эгириновые породы; 7 - анортоклазиты и эгирин-полевошпатовые метасоматиты; 8 - тектонические нарушения и зоны дробления

Залежи чароита в фенитизированных породах останца кровли массива имеют в плане цепочечное размещение, контролируемое зонами нарушений северо-западного направления

На месторождении известно более 28 пространственно разобщенных пунктов развития чароитовой минерализации на площади около 9 км2, в том числе, 12 коренных выходов чароита. Выделено 11 участков локальной чароитовой минерализации: Старый, Грозовой, Туманный, Иркутский, Таборный, Ажимовский, Дорожный, Студенческий, Якутский, Северный, Новый.

На месторождении известно более 28 пространственно разобщенных пунктов развития чароитовой минерализации на площади около 9 км2, в том числе, 12 коренных выходов чароита. Выделено 11 участков локальной чароитовой минерализации: Старый, Грозовой, Туманный, Иркутский, Таборный, Ажимовский, Дорожный, Студенческий, Якутский, Северный, Новый.

Главными породообразующими минералами, определяющими специфику декоративных свойств камня, являются водо-щелочные фторсиликаты Са, Ва и К — чароит, мизерит, канасит — окрашенные в различные тона фиолетового (сиреневого) цвета. Окраска породы в целом неоднородна и изменчива, что связано с переменным составом, присутствием разнообразных по цвету минералов (кроме минералов чароит-канаситового ряда), в том числе эгирина, микроклина, петолита, тинаксита, федорита, апофиллита, рихтерита, карбонатов кальция, бария и других минералов в разных сочетаниях и концентрациях.

Как визуально, так и микроскопически структура породы представляется резко неоднородной: от микрокриптокристаллической до яснокристаллической.

По происхождению порода чароитит относится к группе гидротермально-метасоматических образований, связанных с калиевым метасоматозом фенитов, развивавшимся по аркозовым и кварцевым песчаникам, а также частично известнякам Мурунского массива.

По данным А. П. Акимова, Е. М. Сучковой и др., чароитовые породы представляют собой один из четырех типов метасоматитов, встреченных на месторождении.

Тела чароитосодержащих пород обычно имеют линзовидную или жилообразную форму.

Чароит и парагенные ему минералы развиваются преимущественно по пироксен-калишпатовым метасоматитам и в различной степени фенитизированным алевролитам и песчаникам. Многостадийность процесса метасоматоза и различия в составе первичных пород обусловили разнообразие минерального состава, структур и текстур камня и соответственно их декоративные и физико-механические свойства.

Среди наиболее характерных по составу декоративных разновидностей выделяются собственно чароитовые (мизеритовые, канаситовые) породы, чароитосодержащие фениты (кварцевые, полевошпатовые, эгириновые), пектолит -, рихтерит - и федоритсодержащие породы.

При всем многообразии микроструктур и текстур чароитов характерна их повторяемость даже в самых несхожих по декоративным свойствам разновидностях камня. Чаще различия сводятся к размерам образующих структуру и текстуру элементов—минеральных индивидов или агрегатов