МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ.

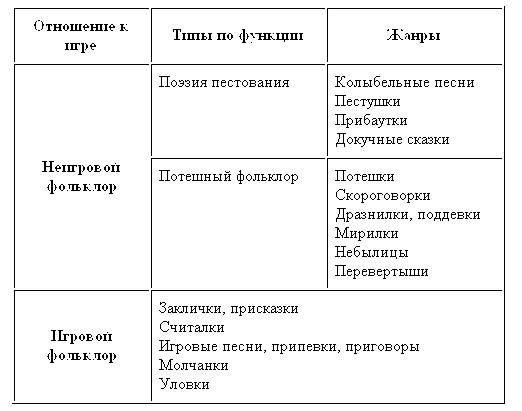

Детский фольклор - явление уникальное по своему разнообразию: в нём сосуществует огромное множество жанров, каждый из которых связан практически со всеми проявлениями жизни ребёнка. Это понятие относится к тем произведениям, которые созданы взрослыми для детей и самими детьми. Таким образом, структура детского фольклора повторяет структуру детской литературы.

Названия жанров детского фольклора связаны с их бытовой функцией.

У каждого жанра - своя история и своё назначение.

К малым фольклорным жанрам относятся произведения, различающиеся по жанровой принадлежности, но имеющие общий внешний признак — небольшой объем.

См. стр. из учебников.

Пословицы и поговорки

Определение пословиц и поговорок имеет свою историю. В. И. Даль назвал пословицу коротенькой притчей. Он определял ее как "суждение, приговор, поучение». "Пословица ж. краткое иэреченье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора».

"Пословицей именуется краткое, устойчивое в речевом обиходе, ритмически организованное образное народное изречение, обладающее способностью к многозначному употреблению в речи по принципу аналогии".

В "Толковом словаре" В. И. Даль дал иное определение поговорок. "Поговорка — <...>складная, короткая речь, ходячая в народе, но не составляющая полной пословицы; поученье, в принятых, ходячих выраженьях; условный оборот речи, обычный способ выражаться <...>"[1]

В речи поговорка иногда становится пословицей, а пословица — поговоркой. М. А. Рыбникова привела несколько примеров поговорок и пословиц:

Пословицы: И нашим и вашим за копейку спляшем

Воду в ступе толочь — вода и будет.

По определению М. А. Рыбниковой, поговорка — это оборот речи, выражение, элемент суждения. Пословица же — законченное суждение, завершенная мысль3. Поговорка — цветочек, а пословица — ягодка, — отметил народ.

Художественные особенности пословиц и поговорок

В пословицах и поговорках используются очень многие художественно-изобразительные средства и приемы фольклора.

Существуют две основные формы пословиц: иносказание и прямое высказывание. Например: Яблочко от яблони недалеко падает (иносказание); Хоть есть нечего, да жить весело (прямое высказывание). Нередко образность пословиц создается посредством метафор, метонимий, синекдох. Например: В кармане соловьи свищут (метафора); Сарафан за кафтаном не ходит (метонимия); Один с сошкой, а семеро с ложкой (синекдоха). Особенно важна роль метафоры.

Так, например, в пословицах часто появляются образы животных и птиц как обозначение людей, их взаимоотношений: Спит лиса, а во сне кур щиплет; Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву; Не велик кулик, а все-таки птица; От вороны павы не жди.

Другой излюбленный прием народных изречений — употребление собственных имен в значении нарицательных.

Имена собственные могут иметь книжное происхождение.

Пословицы используют сравнения (Неродная матка — как нетопленая хатка; Чужая душа — что темный лес), олицетворения (Хмель шумит — ум молчит; Авоська веревку вьет); антитезы (Корень учения горек, да плод его сладок; Борода апостольская, а усок дьявольский), гиперболы (Поповское брюхо из семи овчин шито; Колос от колосу — не слыхать и голосу). Весьма часто употребляются устойчивые эпитеты (оценочные или изобразительные): Велика святорусская земля; Матушка Москва белокаменная. Применяются разнообразные формы тавтологии: омонимические (Здоровому все здорово; Играй да не заигрывайся), синонимические (Из огня да в полымя; Из пустого в порожнее).

По композиции пословицы могут быть одночленными, двучленными и многочленными (многосоставными). Особенно много двучленных пословиц, что дало основание В. И. Далю считать двучленность одним из основных признаков этого жанра.

Пословица ритмична. В ее построении нередко участвует рифма, которая может присутствовать во всех композиционных типах. Рифмуются отдельные слова (Без труда нет плода), отдельные части пословицы.

В пословицах отражается эмоциональное и интонационное богатство разговорной речи. Они советуют, предупреждают, утверждают, констатируют, спрашивают, иронизируют...

Загадки

Загадка получила определение со времен Аристотеля, который называл ее хорошо составленной метафорой. В. И. Даль писал, что загадка — это "иносказанье или намеки, окольная речь, обиняк, краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки"[2]. Наиболее точное определение загадки принадлежит В. П. Аникину: "Загадка — это поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или явления, сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью привить ему поэтический взгляд на действительность".[3]

Загадка состоит из двух частей: загадки (вопроса) и отгадки (ответа), которые между собой связаны. В загадке тем или иным способом "зашифрована" отгадка. Это может быть метафора или другое иносказание — не случайно народ сложил загадку о загадке: Без лица в личине [4].

Художественные особенности

Загадка — это своеобразный диалог: один загадывает, другой отгадывает. Многие загадки в первой части не содержат прямого вопроса: в них дается замысловатое описание предмета, по которому надо отгадать, о чем идет речь. При этом первая часть обязательно предполагает ответ. Например: Без рук, без ног, а ворота открывает (ветер).

Иногда загадки построены в виде прямого вопроса: Что видно только ночью? (звезды); Что за тварь людей питает, в церкви освещает? (пчела).

В большинстве загадок описание признаков предмета, который надо отгадать, дано от третьего лица. Нередки загадки, в которых описание дано от первого лица — отгадываемого предмета. Например: Меня бьют, колотят, ворочают, режут — Я все терплю и всем добром плачу (земля).

Встречаются загадки, построенные на диалоге:

— Это черная?

— Нет, красная.

— А почему белая?

— Потому, что зеленая (красная смородина).

Нередки загадки, в которых отгадываемый предмет описан путем отрицания:

Кругла, а не месяц, Желта, а не масло, С хвостиком, а не мышь (репа).

Встречаются загадки, в которых описание изложено в условной форме:

Кабы я встала —

До неба достала,

Кабы руки да ноги —

Я бы вора связала.

Кабы рот да глаза —

Я бы все рассказала (дорога).

В загадках использованы разнообразные средства и приемы художественной выразительности. Среди них прежде всего следует назвать метафору. М. А. Рыбникова отметила, что в загадках метафора черпает свой материал из круга хозяйственных впечатлений. Руки — овечки, куделя — стог:

Пять овечек стог подъедают,

Пять овечек прочь отбегают.

Игла — свинка, золотая щетинка, соха — корова, все поле рогами перепорола. Среди метафорических образов животных преобладают домашние, а среди них — корова, бык и конь (кобыла, жеребец). Они используются очень многообразно, во всех «слагаемых»: рога, хвост, грива, копыта, молоко, ржание, рев, бег и т. д. Дикие животные — медведь, волк, лиса, заяц — обслуживают незначительное число загадок. Обильны птичьи метафоры, и в них также чаще всего встречаются домашние птицы: курица, петух, гусь. Тетерев, галка, орел, сокол фигурируют значительно реже[5]. Метонимии в загадках встречаются реже метафор. Загадка называет материал, из которого сделан предмет:

Стоит дерево, (стол)

На дереве конопля, (скатерть)

На конопле глина, (горшок)

На глине капуста, (щи)

А в капусте свинья, (свинина)

Используются в загадках, хотя и не очень часто, разнообразные сравнения:

Бел как снег,

В чести у всех (сахар).

Встречаются в загадках и антитезы. Например:

Матушкой-весной в платьице цветном.

Матушкой-зимой в саване одном (поле).

Некоторые загадки построены путем изменения названия отгадки, при этом начальные звуки сохраняются, а конец слова сильно изменен:

Стоит пендра.

На пендре лежит дендра

И говорит кондре:

"Не лазай на пендру.

Там не одна кандра —

И ундра есть" (печь, дед, кот, каша и утка).

Из приведенных примеров видно, что загадки часто рифмованы. В двустрочных загадках строки могут рифмоваться. В многострочных рифмовка разнообразна. Смежная рифма:

Вырос в поле дом.

Полон дом зерном.

Стены позолочены.

Ставни заколочены;

Ходит дом ходуном

На столбе золотом (рожь).

Иногда первая строка рифмой не связана, другие зарифмованы:

Маленький, горбатенький.

Все поле обежал,

Домой прибежал —

Целый год пролежал (серп).

Часто в загадках встречаются эпитеты, аллитерации и звукоподражания. Каждая загадка — это отдельное художественное произведение со своими поэтическими особенностями.

[1] Даль В.И. Толковый словарь… – Т.III. – С. 155.

3 Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. – М., 1961. – С. 17.

[2] Даль В. И. толковый словарь… – Т.I. – С. 566.

[3] Аникин В.П. русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор: Пособие для учителя. – М., 1957. – С. 56.

[4] В данной главе тексты загадок приведены из мледующих источников: Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. Составил Д.Н. садовников. – М., 1959; Рыбникова М.А. Загадки. – М.; Л., 1932; Загадки / Изд. Подготовила В.В. Митрофанова. – Л., 1968; И поет мне в землянке гармонь…: Фольклор Великой Отечественной войны / Сост., вступ. Ст., примеч., словарь Б.П. Кирдана. – М., 1995.

[5] Рыбникова М.А. Загадка: Ее жизнь и природа // Рыбникова М.А. Загадки. – М.; Л., 1932. – С. 58-60.