– Одного – это правильно, одного ремесла, – согласился Павлюк. И как будто обрадовался даже, уцепившись за эти слова. – Но помогать мне теперь уже ни к чему. Ни к чему мне помогать. Я скорей тебе помогу. Вот у меня жесть остается, сколько жести хорошей. Если хочешь, возьми, уж раз пришел…

Костя так обиделся, что даже встал со стула.

– Да разве я к тебе за этим шел? Как тебе не совестно, старый ты человек! Я с добрым словом к тебе шел, а ты мне такое… Что я, барышник разве какой?

Павлюк растерялся. Он не знал, должно быть, что сказать, и долго молчал. А когда Костя и его товарищ пошли к двери, Павлюк загородил им дорогу.

– Ты пойми меня, – попросил он Костю. – Я тоже ведь к тебе с добрым сердцем. Ты мастеровой, хороший человек, я это знаю. И ты правильно сказал, мы люди одного ремесла. А у меня жесть остается. К чему мне она? Не гроб же мне ею обивать…

– Да при чем тут разговор о гробах! – будто возмутился Костя. – Тебя, дьявола, еще палкой не убьешь. Ты еще и мне глаза закроешь в случае чего, несмотря, что я моложе тебя…

И Костя засмеялся вдруг, как в театре, очень громко.

– Нет уж, Костя, нет, – сказал Павлюк. – Это как по закону – не взойти солнцу с западу, не бывать дважды молоду. Я сам чувствую, не тот уж я. Не такой. Благодарствую тебе на добром слове, что ты меня еще сильным считаешь. А жесть возьми. Не обнимайся. Мне приятно будет, ежели ею мастер воспользуется. Мне приятно будет. Я тебе это твердо говорю. И еще чего хочешь возьми. Я сейчас тут как в магазине живу. Продажа, однако, без денег…

Но Костя Уклюжников ничего не взял, даже не притронулся ни к чему. Посидел еще часок, потолковал о всяких мелких делах и ушел, пообещав зайти на днях.

А вечером в тот же день пришел Павел Дементьевич Линев, тоже жестянщик.

Про Линева моя бабушка говорила шепотом, что он социал‑демократ. Я тогда еще не знал, что это значит. Но видел, как все, что Павел Дементьевич ходит очень чисто, носит даже галстук бантиком под названием «собачья радость» и в воскресенье прогуливается по берегу в котелке и с тросточкой.

Я однажды встретил его на берегу, поздоровался вежливо и, когда он поднял котелок, чтобы поздороваться со мной, спросил, правду ли говорят, будто он социал‑демократ.

Я, конечно, не ожидал, что он вдруг весь вспыхнет. Но он действительно вспыхнул и сказал мне немного погодя с печальной улыбкой:

– Очень жаль, что отец твой рано помер. Крайне жаль. Некому тебя пороть как следует. А то бы ты не задавал таких вопросов…

Я так и не узнал в точности, был ли Павел Дементьевич социал‑демократом. Но в памяти моей он сохранился хорошим человеком, особенно после того, как вечером он пришел к Павлюку. Пришел с другого конца города, в проливной дождь.

Павлюк задержал меня в этот вечер на работе, чтобы пересчитать и переписать все заказы, уже сданные, и все, какие надо было сдать. И вот когда мы выяснили, что заказов невыполненных почти нет, а есть только не выданные заказчикам две печки, шесть ведер и кожух для кипятильника, и когда я уже собрался уходить, пришел Павел Дементьевич Линев, весь мокрый от дождя, хотя и с зонтиком.

Поздоровавшись, он начал кашлять, сказал, что простудился от сырости, и сообщил, что на примете у него есть хороший доктор, который берет недорого, и очень было бы неплохо, если б этот врач посмотрел Павлюка.

– Поздно уж меня смотреть, – улыбнулся невесело Павлюк. – Поздно, Павел Дементьевич. И ни к чему. Нету смысла…

– Ну, не скажите, Андрей Петрович, – возразил Линев. – Сейчас есть очень хорошие лекарства. И если вы согласны, я вместе с вами могу сходить к врачу. Это тут недалеко, на Извозчичьей горе. Кукшин, доктор. По всем внутренним болезням…

– Поздно, – опять сказал Павлюк.

Но говорил он это так, что можно было подумать, будто он только упрямится, а на самом деле еще совсем не поздно.

После прихода Кости Уклюжникова и особенно после разговора с Павлом Дементьевичем Линевым Павлюк как будто посвежел, как будто приободрился.

– Хороший у нас народ, – почти весело сказал он, проводив Линева. – Хороший, совестливый, чувствительный. Среди хорошего народа живем…

Говорил он это, как всегда, самому себе, по‑прежнему не замечая меня. Но я все‑таки вмешался в этот его разговор с самим собой и сказал:

– Ну да, очень хороший! Все только приглядываются, прицениваются: отдай, уступи, продай по дешевке…

– Эх ты, голубь! – вдруг засмеялся Павлюк и потрогал меня за плечо. В первый раз потрогал по‑свойски. – Это ты про кого говоришь? Про Варкова? Про Хинчука? Это, брат, еще не народ. Эти только живут около народа. Народ – это мастеровые, у кого ремесло в руках и кто необходимое дело делает. Вот это называется народ…

Помолчав, походив с довольным видом по подвалу, он, как здоровый, улыбнулся весело и сказал:

– Хорошего народу больше на свете, чем плохого. А если б было наоборот, ничего бы не было. Ни паровозов, ни пароходов. И даже каменных домов трехэтажных не построили бы…

Никогда еще Павлюк не был таким веселым, как в этот вечер. И утром еще на другой день он был веселый.

А к вечеру следующего дня вдруг опять увял, нахмурился, стал зябко втягивать голову в плечи.

После работы он, как обычно, собрал инструмент, перетер его прокеросиненной тряпкой, велел мне подмести пол и, когда я подмел, сказал:

– Завтра не приходи.

Я спросил:

– Почему?

– Потому, – сказал он угрюмо. – Я помру завтра.

Я не очень удивился, но немного растерялся все‑таки. И сказал растерянно:

– Ну, покамест до свиданьица, Андрей Петрович.

Позднее я много раз вспоминал эту глупую фразу.

Мне казалось позднее, что я мог бы сказать на прощание какие‑нибудь более значительные, более умные, душевные слова. Я любил и уважал моего учителя, несмотря на мрачность и молчаливость его.

Я, конечно, смог бы придумать на прощание что‑нибудь хорошее.

Я позднее и в самом деле придумал неплохие, торжественные слова.

А тогда я, к сожалению, ничего больше не сказал. Неловко поклонился, не глядя на учителя, и пошел торопливо на лестницу, под дождь. Но Павлюк остановил меня:

– Выбирай какой хочешь инструмент. Бери на счастье. Будешь жестянщиком.

Я помотал головой, сконфузился, сказал:

– Спасибо.

И опять пошел на лестницу. Но Павлюк остановил меня опять:

– Выбирай чего хочешь из вещей. Граммофон бери.

Но тут вдруг непонятный страх обуял меня. Я ничего не взял, даже «спасибо» не сказал в третий раз, как надо бы сказать, и ушел поспешно, не оглядываясь.

После я очень горевал, что не взял ничего. Надо было бы мне унести домой хоть кота Антона. Дома у нас мышей было много. Пусть бы он их половил. И на память бы у нас остался. Мы жалели бы его.

А то достался кот старушке Захаровне. Она, конечно, сейчас же прибрала его к рукам. Два раза, как я слышал потом, отстегала его солдатским ремнем за непокорность. Но он все равно жить у нее не стал, несмотря на молоко, убежал куда‑то.

Все имущество Павлюка забрала, как полагается, полиция. Говорят, он завещал отдать его вещи в детский приют, где и сам воспитывался когда‑то как «казенный мальчик». Но отдали их или нет – этого я не знаю.

Я не знаю больше ничего из истории учителя моего, замечательного жестянщика Андрея Петровича Павлюка.

На похороны его я не ходил. Да и похорон настоящих не было.

Просто и тихо, ранним утром, часов, может быть, в семь или в половине восьмого, тело его, говорят, положили на телегу, в желтый полицейский короб, и увезли прямо в мертвецкую, где лежали, наверно, десятки таких же безродных, никому не интересных мертвых людей.

В детстве я часто вспоминал Павлюка. Судьба и смерть его мне представлялись обидными. Я ни за что не умер бы так просто. Я сделал бы что‑нибудь особенное, сказал бы хоть что‑нибудь громкое, необыкновенное перед смертью. Какие‑нибудь хватающие за душу слова.

Но так казалось мне в детстве, в раннем детстве, лет до десяти.

Потом началась гражданская война.

Нас, мальчишек, война эта быстро сделала взрослыми. Она открыла перед нами сразу такие житейские глубины, на познание которых в другое время пришлось бы истратить, может быть, не один десяток лет. Может быть, два десятка, может быть, три.

Я встречал еще много людей не хуже Павлюка. И я любил и уважал их не меньше. Я видел, как жили они. И видел, как умирали.

Умирали они удивительно просто, не домечтав и не доделав многих дел своих, не истратив всей заложенной в них энергии и, казалось, даже не успев пожалеть об этом.

Я помню огромные могилы у Зрелой горы. Их рыли в полдень, в дикий мороз, через час после боя.

Земля дымилась, извергая пахучее тепло из глубин своих. И в тепло это, в темную талую жижу, торопливо укладывали без гробов, друг на друга, сотни мертвых людей, еще час назад носивших оружие, веселившихся, грустивших, мечтавших.

А отряды, похоронившие мертвецов, шли все дальше и дальше. И движение их было бесконечно, как жизнь.

Павлюк угасал в моей памяти.

В ряду больших и признанных героев, увиденных мной, он, казалось, не мог найти себе места. Ведь он ни о чем не мечтал и ничего как будто не добивался. Он так бы и остался жестянщиком.

Величественные дела заслоняли его. И каждый день был полон новыми событиями.

Я жил очень быстро. И очень быстро сменялись мои увлечения.

Мне хотелось быть то знаменитым полководцем, то художником, тоже знаменитым, то писателем, равного которому еще не было на земле, то хирургом.

По‑мальчишески мне хотелось выбрать дело самое большое, самое интересное. А лет мне было шестнадцать. И весь мир был доступен мне.

В необъятном мире я мог выбрать любое дело, необъятное.

Но вдруг случилось несчастье.

В Оловянной пади, что лежит в семидесяти километрах от нашего города, в бою с бандитами мне прострелили правый бок. Я упал в снег.

«Вот и вся твоя мелкая жизнь, суслик, – думал я о себе, лежа в снегу. – Вот и вся твоя жизнь».

Потом меня подняли и унесли в лесную сторожку.

Около меня суетился мой товарищ. Он перевязывал меня и говорил:

– Погоди минутку, я сейчас сбегаю за дровами. – И еще раз сказал, уходя: – Погоди.

Будто просил не умирать до его прихода.

Но мне было очень плохо. На сторожку надвигалась ночь.

Я лежал и думал о смерти.

Где‑то слышал я, что бывает заражение крови, от которого неизбежно умирают. Мне казалось, что оно уже начинается у меня. «Я умираю», – думал я. И мне было, попросту говоря, страшно.

Хотелось с кем‑нибудь поговорить, сказать что‑то важное. Да, мне хотелось сказать перед смертью что‑нибудь необыкновенно важное. Но товарищ собирал хворост.

Наконец он собрал его, растопил печку.

За окнами была ночь, зима, начинался ветер, и деревья скрипели под ветром.

Хворост в печке сопел, повизгивал.

И вдруг вспыхнул большой огонь, осветив сторожку, осветив и самую печку, на дверце которой было выбито большое слово: «Павлюкъ».

Москва, зима 1937 г.

Павел Нилин. «Знаменитый Павлюк».

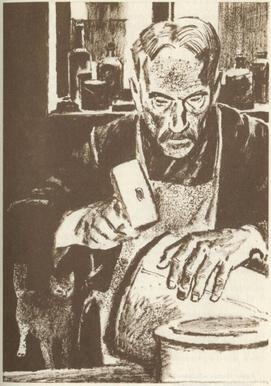

Художник П. Пинкисевич.

НИКОЛАЙ АТАРОВ

КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ПРИРОДЫ

Зимой 1919 года на всех фронтах гражданской войны наши армии выходили к морям. Распалось кольцо интервенции. В Глубоких снегах войска неудержимо стремились вперед.

Рабочие делегации, ехавшие с подарками для красноармейцев, случалось, по две недели не могли нагнать передовые линии.

Взрывая блокгаузы и мосты, в панике отходили англо‑американские интервенты, деникинские, колчаковские, миллеровские дивизии; одни – на Северный Кавказ, другие – в Забайкалье или к архангельским пристаням. В Одесском порту декабрьская буря леденила суда интервентов: торпедные катера, десантные боты и миноносцы и семь греческих пароходов, готовых принять на борт бегущих. А в Петрограде в это время стояла оттепель, в конце декабря установился колесный путь; жены рабочих, выходившие за Московские казармы присмотреть участки под огороды, видели в ясные дни блестевшие на полях проталины.

Ночью под Новый год пришло сообщение о взятии Екатеринослава. Коммунисты с утра были мобилизованы на митинг, и потому, что редакция газеты имела собственную коляску, редактору Ланговому поручили один из загородных заводов. На улицах темнели и оседали сугробы; сквозь дымку тумана над грязно‑серым льдом Невы низкое солнце просвечивало совсем по‑мартовски, и, может быть, потому всю дорогу Ланговой не мог отвязаться от непривычного ощущения, волновавшего сердце, что с войной кончено и скоро надо будет переводить газету на мирную тему труда и восстановления.

Редактор щурился на солнце, оглядывая черные, обдутые ветром прогалинки, а въехав в сосновый лес, глубже упрятал небритый подбородок в воротник шинели. Корректор Рачков, заменявший в поездках кучера, подхлестывал отощавшую лошадь. На корнях коляску потряхивало. В тени сосен держался снег и было студено по‑зимнему.

– Легче, легче, Рачков! Плохой из тебя ямщик.

– Гляди – недобитый… – сказал Рачков, показывая в глубь леса.

Высокий старик в городском пальто и мягкой пуховой шапочке стоял в нехоженом лесу и смотрел в бинокль на рябины, теснившиеся по опушке.

Расстегнув на ходу кобуру нагана и выпрыгнув из коляски, Ланговой приблизился к подозрительно нелепой и неуместной фигуре горожанина, но тот даже не оглянулся – видимо, увлеченный своими странными наблюдениями.

– Эй, гражданин, давай‑ка сюда! – сказал Ланговой.

– А что вам угодно? – отозвался старик, давая почувствовать, что он отлично слышал приближение человека.

– Ты в какую зону забрел, ты знаешь?

– Я в зоне зимних пастбищ дроздов‑рябинников, – ответил старик. Стоя лицом к Ланговому, он аккуратно подвинтил бинокль и вложил его в футляр, подвешенный на груди. – Я наблюдаю за птицами. Я – фенолог, натуралист. Что еще? Моя фамилия – Карагодов. Прикажете мандат?

Видно было, что к нему не раз приставали с расспросами. Распахнув ботанизирку, висевшую на боку, старик ловким движением руки достал мандат, точно будто патрон из ружья. Но его лицо, когда он протянул бумагу, вдруг погасло, исчезла ласковая усмешка; остались озябшие уши, усталость в глазах, красные ниточки стариковского румянца. И это соединение охотничьей сноровки с устало‑беспомощным выражением лица почему‑то убедило редактора в том, что старик говорит правду. Он только мельком взглянул на мандат, выданный Лесным институтом.

Да, это был Карагодов Дмитрий Николаевич, ученый‑фенолог, бессменный обозреватель погоды в петербургских газетах, составитель бюллетеней весны, дневников природы, – тот всем известный Карагодов, одно имя которого вызывало в трех поколениях петербуржцев привычный газетный образ весны. Война вытеснила все это со страниц газет, а вот спустя пять лет оказывается – старик жив.

– Удивительно, – сказал Ланговой, подавая руку Карагодову. – Я редактор газеты Петроградского совдепа. Мы там о вас позабыли…

Он сказал «позабыли», смутно имея в виду и соловьев, и анютины глазки, и вишню в цвету – все это милое и далекое.

– Да, уж тут не до нас, – проворчал фенолог и махнул мандатом в сторону рябин. – Вон прошли войска, пообрывали, пообломали. Нет ни черта.

– А что, гуще должно быть? – невольно полюбопытствовал Ланговой.

– Ярус под ярусом, стоит зипун с гарусом, – важно произнес старик.

И Ланговой улыбнулся: таким наивным и удивительным показался ему этот разговор в лесу после газетной ночной сумятицы, грохота ротационных машин и митинговых речей в тускло освещенных цехах.

Корректор подошел по следам Лангового.

– Это профессор Карагодов. Помнишь, в старых газетах писал про весну, про всякие цветики?

– Помню, как же, править корректуру случалось, – подтвердил Рачков. – Как это: «В ночь на сегодня при умеренном северо‑восточном ветре…» Так, что ли? «Градусник стал подниматься, прилетели разные птахи…»

Карагодов смеялся: выходит, не забыли. Вдруг он насупился и, показав рукой на рябины, сказал:

– Природа каникул не знает, господа товарищи.

– Снег да иней, – небрежно возразил Рачков.

– Нет уж, не снег да иней, а, если хотите знать, скоро весна. Выройте ямку. Там, в земле, весна. Копошатся… – Карагодов тыкал пальцем, показывая на снег, усыпанный хвойными иглами.

– А здесь, наверху? – решил испытать корректор.

– Здесь зима, – согласился Карагодов. Он вытащил бинокль и снова оглядел рябины. – Еще бы полбеды, кабы одна пехота была. Нет, за ней конница. Видите, и наверху нет ничего. Каждый норовит веточку в гриву. А ведь это пастбище у нас в окрестностях – единственное в своем роде. Поверите, в старые времена дроздов в январе – ну, тьма! За версту слышно. Щебечут, точно санный обоз в морозное утро! А теперь нет ничего.

Карагодов выбрался на дорогу и побрел.

Ланговой и Рачков переглянулись, и, вдруг отчаянно махнув рукой, корректор запрыгал по глубокому снегу через ложбину в сторону рябин. Он делал большие скачки, боком, боком, пока не добрался до деревьев.

А Ланговой вышел вслед за фенологом на дорогу.

– Вы загляните‑ка завтра в редакцию, – по‑деловому сказал Ланговой. – Отдел к весне восстановим.

Карагодов смутился:

– А что, правда, войне конец?

– Екатеринослав взяли. Вот на митинг едем.

Быстро смеркалось. Рачков отпустил вожжи – коляску потряхивало на корнях. Фенолог отстал. Ланговой озяб, сунул пальцы в рукава шинели, зажмурился, размышляя о скором конце войны.

– Говорит, под землей весна, – вспомнил он, когда показался впереди Охтенский завод.

– Врет, – отозвался Рачков, надкусывая ягодку рябины.

– Нет, верно, правду говорит, – подумав, возразил Ланговой.

Военные сводки поступали в редакцию по ночам, но в ту неделю все смешалось. Когда Ланговой и Рачков вернулись с митинга, они застали всю редакцию на ногах: днем из Москвы сообщили по телефону о том, что, развивая успех наступления, красные полки заняли Синельниково; конный корпус с боем захватил станцию Лихая; в Донецком бассейне поднимаются шахтеры.

Всю ночь в редакции хлопали дверями; стужа и сквозняки врывались в зал – на улице бушевала метель. Заметенные снегом самокатчики с Нарвского района, с гавани то и дело подкатывали на мотоциклетках к подъезду. Звонили телефоны, и Лангового несколько раз вызывал Смольный.

Под Бирзулой, на Юго‑Западном фронте, шел бой – решалась судьба Одессы.

Пешком с далеких окраин приходили в ту ночь рабочие‑корреспонденты. Они теснились у телефонов, передавая на фабрики и заводы последние фронтовые новости; махорочный дым тянулся длинными полосами. Кто‑то в солдатской шинели, в сером башлыке вслух читал в кабинете редактора телефонограммы, а моряк в бушлате записывал прямо с голоса. За ночь белые оставили Новочеркасск, Мариуполь, Жмеринку, Винницу. И на других фронтах – на севере и востоке – отход интервентов превращался в беспорядочное бегство.

И все же так много лет не прекращалась война, так свыкся с ней народ, что люди не торопились радоваться, потому что не могли представить себе, что скоро вообще исчезнут фронты, будет объявлена демобилизация, наступит мир в свободной, отвоеванной для себя стране. Была зима, и люди зябли, идя в город за новостями. Отходя от карты, висевшей в редакторском кабинете на стене, они грелись у печки, поправляя солдатские ремни, затянутые поверх штатских пальто, немногословно переговаривались в очереди у телефонов, стараясь не мешать сотрудникам газеты.

В шестом часу утра Ланговой распахнул дверь кабинета и вошел в зал. Он стоял перед людьми, утомленными бессонницей, – плечистый, бравый, в солдатской гимнастерке, в синих галифе и тонких, обшитых кожей чесанках.

– По‑ка‑тил‑ся! – раздельно произнес он, поглаживая жесткие пепельные волосы.

В этот час, перед сдачей номера, Ланговой всегда сам придумывал заголовки для статей, идущих в набор, и размечал шрифты.

– Над фронтовыми сводками сегодня дадим одно слово: «Покатился». Над всей полосой. Что? – Ланговой смеялся, глядя в смеющиеся лица товарищей. – Не мельчить, не мельчить, ребята! Не «Враг покатился», и не «Деникин покатился», и не «К Черному морю», а просто «Покатился».

И номер был сдан в машину.

Когда Рачков вернулся с газетой из типографии, уже рассвело. Утро было тихое и солнечное. Рачков присел на подоконник. Внизу, за окном, белела мостовая. Корректор закурил; он любил тихонько покурить утром в пустой, всеми покинутой редакции. Ланговой спал в кабинете, накрывшись с головой шинелью. В большом зале, неравномерно согретом печуркой, среди портянок, развешанных для просушки, и бумажного сора на грязном паркете, ярко краснели на конторке рябиновые гроздья.

В мирное время Карагодов знал, что, если в Лодзи прошла гроза с ливнем или в Казани наступило похолодание, он завтра известит об этом петербуржцев: у него было много добровольных корреспондентов. Теперь остался Карагодову градусник – тот, что висел у него за окном.

Он жил в Лесном, в маленьком домике, среди парка, среди занесенных снегом оранжерей. Здесь прошла вся его жизнь. Чего только не было: снегопады, дожди, десятибалльные штормы и при западном ветре высокая вода на Неве, с пальбой из пушек. Здесь он писал «Чтение для народа», «Беседы о русском лесе».

Под вечер в николин день кричала ушастая сова, а раз в пять лет – и всегда в мае – сохатый проходил через парк, и сторожа Лесного института поутру водили Карагодова по его следам.

И все было записано.

На маленьком круглом столике в палисандровом сундучке хранились дневники петербургской погоды за сорок лет.

Метель бушевала до самого утра. Когда‑то Карагодов знал, откуда и куда движутся циклонические массы. Теперь, подобно любому крестьянину, он только и мог, выйдя во двор, запахнувшись покрепче, подставить мокрому ветру заспанное лицо и пробормотать: «Крепко метет…» И все‑таки в ту ночь, стоя на крыльце и удивляясь тому, как взволновало его предложение редактора‑большевика, Карагодов радовался чему‑то, что должно было неминуемо наступить по всей стране.

«Значит, войне конец… конец», – повторял он и силился вообразить огромные просторы России – какие они в этот вечер: с морозами, туманами, оттепелями – и ничего не мог представить. Мерещились походные кухни на станционных перронах, составы теплушек, гармошка.

Он возвратился в холодный кабинет. Огонь ночника на письменном столе слабо повторялся в стеклах гербария, в бронзовых рогах оленя, в стеклянном колпаке, под которым хранились пожелтевшие от времени письма Россмеслера[69]и Брема.[70]

А днем, когда наполнила редакцию вчерашняя толпа и оттесненный к печке Рачков сидел на поленьях с раскрытым томом словаря Граната, кто‑то тронул его за плечо. Он обернулся – Карагодов.

– Ага, и вы здесь! – сказал корректор: он решил, что фенолог пришел вместе со всеми.

– Что вы ищете у Граната? – спросил Карагодов, вглядываясь в книгу.

– Да вот Гурьев… Нужно дать сноску в газете. А то позабыли, что это за Гурьев и где он есть. А он нынче взят. И в нем двенадцать тысяч жителей.

– Проводите меня к редактору, – сказал ученый.

Он изложил Ланговому свои условия скучным, лекторским голосом. Он, видимо, волновался: его смущали люди, заполнившие кабинет: пуховую шапку он положил на стол.

– Нормальная фенологическая весна у нас в Петербурге, – говорил Карагодов, – наступает в начале марта, когда прилетают грачи.

Молоденький сотрудник, не успевший досказать редактору свои соображения насчет сыпнотифозных лазаретов, с интересом вслушивался в слова Карагодова.

– За время весны, пока не отцветет сирень, я приготовлю десять – двенадцать бюллетеней. Вы отплатите мой гонорар натурой. Мне денег не нужно. Я курю… Махорка… Мне нужен хлеб… хотя бы пол пайка. – Тут Карагодов взял со стола шапку и натянул ее на уши двумя руками. – Мне нужны спички. Я одинок. Керосин.

Редактор слушал фенолога, стоя с полевой сумкой в руке: он торопился в Смольный.

– Я допускаю, – продолжал ученый сквозь гул голосов, – что, как ни маловажны события, происходящие весной в природе, в сравнении с восстановлением нашей родины и победами на фронтах, мои заметки о весне все же могут занять скромное место.

– Вот что! Поменьше слов, дорогой профессор: военное время, – оборвал его Ланговой и рассмеялся. – Весна нам нужна раньше ваших фенологических сроков. «В начале марта» – никуда не годится. Вы сами вчера сказали, что под снегом весна. Вот и начнем.

Так в январе 1920 года в редакции появилась новая должность. Карагодову, по его просьбе, стол поставили около печки, и удивительный старик, о котором никто из молодых сотрудников толком не мог сказать, на что он нужен, принялся за работу.

Фронты наполняли газету, что ни день – новые списки занятых городов, и в редакции не знали, как разместить эти сводки на газетных страницах. Буденновский корпус занял Ростов. Сибирский ревком сообщал, что советская власть простирается до самой Читы. В ночь на 10 января Охотская радиостанция передала, что в Петропавловске‑на‑Камчатке гарнизон перешел на сторону народа. В среднеазиатских песках повстанцы разбили Джунаид‑хана и овладели Хивой.

Никогда в Петрограде не ждали весны с таким нетерпением. На дровяных дворах было пусто. Хлебный паек сокращался. Ждали подвоза по воде, когда вскроются реки: на Волге зимовали во льду караваны с хлебом и нефтью.

Сотрудников не хватало. Огромный город боролся с разрухой, и Ланговой сам отправлялся на заводы или в доки. Он спал все меньше и меньше.

Карагодов старался быть незаметным. Но редактор иногда вспоминал о Карагодове.

– Где же весна, Дмитрий Николаевич? – спрашивал он взыскательным тоном, каким спрашивают хроникеров: «Где же факты?»

– Мне еще не пишут об этом фенологи, – отвечал Карагодов.

Ведь он предупредил товарища Лангового: он сорок лет наблюдал в Петрограде деревья, цветы и небо – весны в феврале не бывает.

Ему не давали никаких поручений, он только поддерживал огонь во времянке. Эту обязанность он сам возложил на себя. В огромных окнах серело асфальтовое небо, задернутое облаками, а в круглом глазке железной дверки видно было, как копошится в печи веселый, живой огонь. Рачков стоял у конторки и расставлял корректурные знаки на влажных оттисках набора. Контуженный на восточном фронте хроникер, подергивая шеей, диктовал машинистке:

– «Выбитый из Царицына противник… запятая… преследуемый нашими доблестными частями… написали?.. бежит вдоль железной дороги на Тихорецкую…»

И среди этого разноголосого шума неприметно пребывал за своим столом Карагодов. Он восстанавливал нарушенные войной связи. Почерком острым и мелким он писал на конвертах адреса тех, кто когда‑то в разных местах России наблюдал природу. То были скромные пожилые люди: учителя начальных школ, любители птичьего пения, собиратели грибов, рыболовы. Живы ли они? Иногда, выписывая адрес, Карагодов сомневался, не находится ли эта местность еще по ту сторону фронта, у белых. Тогда, ни с кем не советуясь, он перелистывал комплект газеты или в отсутствие Лангового забирался в его кабинет и со списочком в руке сверял по карте. Случалось, что, прочитав утром газету, фенолог тотчас сдавал секретарше залежавшиеся в столе письма.

Зима продолжалась, и не было ей конца. В воскресные дни Карагодов выходил за город, бродил по лесу, прислушивался к скрипу сосен, делая насечки.

– Где же весна? – нетерпеливо спрашивал Ланговой, когда Карагодов возвращался в редакцию. Но фенолог молчал, и редактор, пожав плечами, добавлял: – Тогда начнем без вас.

Поздно вечером, подбросив щепок в печурку, Карагодов потихоньку уходил из редакции. С полфунтиком ржаного хлеба он шел по Симеоновской, по Литейному; привычно останавливался у костров, пылавших всю ночь перед хлебными лавками, и многие женщины, гревшиеся у костров, узнавали его, потому что он проходил здесь каждую ночь.

Карагодов выходил на Литейный мост и видел на Неве, под мостом, вмерзшие в лед пустые баржи, верхушки затонувшего плавучего крана.

У Финляндского вокзала маршировал красноармейский отряд. И снова фенолог углублялся в темные провалы улиц; в поздний час переставали дымить бесчисленные трубы «буржуек», торчавшие из окон многоэтажных домов.

Где‑то постреливали. Карагодов прибавлял шагу, отламывал корочку от пайка, жевал на ходу и на ходу припоминал все сроки весны: когда опять в погожий апрельский денек выползут из земли дождевые черви, появятся шмели на зацветшей медунице, и по дворам окраин, давно не метенным и неприбранным, зацветут черемуха и ольха.

В середине февраля машинистка, разбирая почту, наткнулась на загадочную корреспонденцию. Она повертела в бледных руках клочок бумаги, исписанный с обеих сторон, отложила, опять повертела перед глазами, решительно взбила челку и направилась к Ланговому.

– Непонятно, – сказала она голосом, слабым от недоедания. – Что‑то зазеленело, какие‑то гуси… Шифр, что ли?

– Надо полагать, шутки турецкого генерального штаба, – сказал Ланговой. – Зовите Карагодова.