28 июня 1838 года Наталья Николаевна пишет письмо Павлу Воиновичу и на сей раз просит прислать все сочинения Бальзака, «чем вы много обяжете женскую нашу обитель».

Находясь в «обители», в Полотняном Заводе, она хлопочет также и о получении гравированного в 1838 году Н. И. Уткиным портрета Пушкина. Когда же портрет был получен, по просьбе Натальи Николаевны его поместили на внутренней крышке ее шкатулки, в которой она бережно хранила письма мужа, ей адресованные. (Сколько их было всего — неизвестно, но до наших дней сохранилось 78.)

История создания этого портрета восходит к 1825 году, когда Пушкин хотел привлечь замечательного гравера Уткина к иллюстрированию своего сборника «Стихотворения».

Первую гравюру Николай Иванович выполнил с живописного портрета Пушкина кисти Ореста Кипренского. В 1828 г. она была приложена к альманаху Дельвига «Северные цветы», о чем сохранился отзыв Евгения Баратынского: «Портрет твой в „Северных цветах“ чрезвычайно похож и прекрасно выгравирован». Отец Поэта также считал эту гравюру лучшим изображением Пушкина: «Лучший портрет моего сына есть тот, который написан художником Кипренским и гравирован Уткиным».

Незадолго до своей смерти Пушкин обратился к Николаю Ивановичу с просьбой повторить портрет для готовящегося сборника стихотворений. Эту просьбу Александра Сергеевича художник-гравер выполнил уже после его кончины, в 1838 г. Портрет был помещен в первом томе посмертного собрания сочинений Поэта.

Лев Сергеевич Пушкин, находясь в действующей армии на Кавказе, просил своего отца прислать ему именно этот портрет погибшего брата.

В то время, когда друзья и близкие Поэта собирали по крупицам все, что имело отношение к его памяти, других больше занимали проблемы новоявленного Герострата, его «печальная история».

21 июля 1838 года

Лето 1838 года сохранило сентиментальный штрих, исполненный сиятельной рукою, характеризующий подлинное отношение российского двора к персоне Дантеса. Императрица Александра Федоровна, которой только что минуло 40 лет, имела слабое здоровье, чем и были вызваны ее частые заграничные путешествия[92]. Находясь на родине — в Германии, она писала своей поверенной в сердечных делах Софи Бобринской:

‹‹ 21 июля 1838 года.

…Как вы поживаете на Островах? Кто вас навещает, кто верен вашим предвечерним собраниям? Я вспоминаю бедного Дантеса, как он бродил перед вашим домом. Не удивляйтесь, что я о нем думаю, я читала описание дуэли в поэме Пушкина Онегин, это мне напомнило ту печальную историю. Одно место меня поразило своей правдивостью, напомнив о Бархате (друге и сослуживце Дантеса Александре Трубецком, фаворите императрицы. — Авт.):

В красавиц он уж не влюблялся

И волочился как-нибудь,

Откажут — мигом утешался,

Изменят — рад был отдохнуть,

Он их искал без упоенья

И оставлял без сожаленья… ››[93]{491}.

К слову сказать, еще в 1821 г. Василий Андреевич Жуковский, обучая будущую императрицу Александру Федоровну русскому языку, посвятил ей стихотворение, назвав ее именем индийской принцессы Лалла-Рук. Благоговея перед ее совершенством, он восклицал:

…Ах! не с нами обитает

Гений чистой красоты…

Пушкин же, вослед за Жуковским, отождествлял Александру Федоровну с именем Лалла-Рук в восьмой главе «Евгения Онегина»:

И в зале яркой и богатой,

Когда в умолкший, тесный круг,

Подобно лилии крылатой,

Колеблясь, входит Лалла-Рук

И над поникшею толпою

Сияет царственной главою,

И тихо вьется и скользит

Звезда — Харита меж Харит

И взор смешенных поколений

Стремится ревностью горя

То на нее, то на царя…

Наверное, для высочайшего лица вполне закономерно, что чтение «Евгения Онегина» навевает высочайшему лицу (то есть императрице, воспетой в романе) воспоминания не о самом авторе-Поэте, а о его убийце.

2 сентября 1838 года

В архиве Дантесов сохранилось письмо на имя Екатерины Николаевны, постоянно сетовавшей на долгое молчание родных из России. Справедливости ради, надо отметить, что писали ей не только мать и старший брат Дмитрий. Так, в сентябре 1838 г. ей написали и сестры. (Письмо было очень личное, и потому в отличие от общепринятого французского, написано по-русски.) Очевидно, великодушное сердце Натальи Николаевны стремилось понять и простить старшую сестру.

Александра Николаевна — Екатерине Дантес из Полотняного Завода.

«Сентября 2-го 1838.

Зачну свое письмо, любезная сестра, тысяча и тысяча извинениями, что так давно к тебе не писала. Но вот мои причины. Твое я получила в апреле месяце накануне отъезда нашего в Ярополец на свадьбу брата Ивана, про которую ты уже слышала. Описывать ее тебе не стану, потому что произошла она весьма тихим образом, кроме семейства наших и Мещерских чужих никого не было. Мари — умна, мила, хороша, добра — все, что можно желать для совершенного благополучия брата, мы с ней весьма подружились, и признаюсь тебе, что на тех братниных жен и смотреть не хочется после нее. Петр с женою (Екатериной Мещерской. — Авт.) также были в Лотошино в то время, и мы очень часто с ними виделись. Мы пробыли у матери около шести недель, в которое время были принуждены за болезнью Гриши съездить в Москву, где прожили неделю; потом возвратились в Ярополец, а оттуда к 1 июню приехали сюда.

В то время родила Сережина жена дочь Марию (2 июня 1838 г., восприемницей которой была „жена Двора Его Величества камер-юнкера Наталья Николаевна Пушкина“. — Авт.). Брат просил убедительно сестру крестить маленькую. Мы, следственно, обратным образом поехали в Москву. Накануне нашего отъезда родила (13 июля 1838 г. — Авт.) здесь жена брата Дмитрия опять сына Дмитрия, уже 2-го (восприемниками были Иван Николаевич и Наталья Ивановна Гончаровы. — Авт.). Мы прожили в Москве две недели. По возвращению нашем сюда нашли мы здесь мать, которая также приехала для крестин. Дмитриева жена сделалась после родов опасно больна, мы целый день принуждены были бегать из дома в дом, ибо мать жила у них в белом замке. Сей образ жизни продолжался месяц. Лизавета Егорьевна не оправлялась, мать не могла ехать. Наконец, стало ей полегче, мать уехала в Ярополец тому три дня. На другой день ее отъезда проводили мы также Сережу с женой и сыном, которые приезжали сюда к 27 августа (дню рождения Натальи Николаевны. — Авт.), а вчера отправились вся царская фамилия в Калугу, то есть Дмитрий с супругой и бельсёр (свояченица Дмитрия. — Авт.) также, и наследник. Благоверной императрице советовали для совершенного поправления здоровья прожить месяц в столице. И так, только теперь в уединении могли найти минуту свободную к тебе писать. Вот все мои резоны, присоединить ко всему общую нашу мать (неразб.), и на этот щет больше ничего сказать не остается. Ты спрашиваешь в своем письме если Авдотья (любимая горничная Екатерины. — Авт.) угомонилась. Давно она в Петербурге принялась к какой-то Олениной, должно быть Апше. Может статься, что когда получишь мое письмо, она уже будет при тебе, то можешь ее поцеловать от меня. Говоря про Авдотью, я вспомнила, что еще не говорила тебе о свадьбе своей Матрены. Вот другая неделя, что она замужем за Вессарионом (слуга Натальи Николаевны. — Авт.), который между протчем при нас вот уже год. Свадьба была превеликолепная. Благодари Сиркур за ее память; она мила что вспомнила об нас; на счет комиссий никаких пока не могу дать ей теперь кроме ватошного шлафора [94] для зимы, ибо я больше ничего не наношу. А что будет дальше — Бог весть. Поцелуй ее, однако, от меня и скажи ей, что я ее также очень люблю. Ты спрашиваешь, что делают твои пансионерки, встречаю я их иногда на улице. Катя и Надя большие девки, но я думаю, что проку в них мало будет, ибо мать весьма вяла. На Святой неделе утонула их меньшая сестра в колодце, ты ее не знала, она родилась после нашего отъезда (в 1834 году в Петербург. — Авт.). Забыла тебе объявить еще свадьбу, но вероятно ты об ней уже слышала. Катенька Калечиц (Кале-чицкая, подруга юности. — Авт.) идет за какого-то армейского офицера шведа (фамилия неразб. — Авт.). Она сама говорит, что он дурак, не очень умен и ничего не имеет, но, впрочем, добрый малый. Однако пора оставить перо сестре, прощай, душа моя, целую тебя от души и желаю всякого благополучия и здоровья. Не забывай нас своими письмами.

Еще раз прощай»{492}.

Далее письмо продолжила Наталья Николаевна:

«Мы точно очень очень виноваты перед тобою, душа моя, давно к тебе не писали, разные обстоятельства были тому причиною. С апреля месяца мы на месте не посидели. Теперь возвратились сюда, жду тетку и Сергея Львовича. Брат со всем семейством отправились в Калугу на весь сентябрь месяц. Жена его была опасно больна. Но теперь, как мне кажется, опасность совсем миновалась. Гриша у меня в одно время сильно занемог, первая поездка моя в Москву была единственно для него, советы докторов и предписания их много ему помогли, теперь он, слава Богу, оправился. Я тебе, кажется, еще ничего не писала про новую нашу belle soeur (невестку, жену брата Ивана. — Авт.). Она очень мила, добра, умна, мы с ней часто виделись в Яропольце, очень подружились… (два слова неразб.), что из всех трех братьев брата Ивана выбор всех щастливее. Софи Карамзина была нынешнею весною у сестры (Екатерины Мещерской. — Авт.) в Лотошине, но, к крайнему нашему сожалению, мы ея не видали, она возвратилась в П<етербург> несколькими днями перед нашим приездом в Ярополец.

М-м Сиркур поблагодари за память и поцелуй ея, услугами ея пользоваться не можем, ибо мы из черных шлафоров не выходим, но все-таки очень благодарны за предложение. Брат ея Хлюстин много здесь пакостит, он судья в Медыне, и хуже самого крючковитого подьячего. Про жену его многие толки в Москве, но все почти не в ея пользу. Мы ея ни разу не видели, ибо двери нашего красного замка крепко заперты. В белый дом она езжала, по-видимому, с бельсерою (с Елизаветой Егоровной. — Авт.) подружилась (хотя заглазно, как до нас дошло, много смеялась), но теперь они в ссоре, — муж с братом, а жена с женою (Хлюстин с Дмитрием, жена Хлюстина — с Елизаветой Егоровной. — Авт.).

Пора мне, кажется, с тобою проститься, душа моя, будь здорова, дочку свою поцелуй. Дети мои, слава Богу, здоровы, целую тебя от искреннего сердца.

Нина (Доля. — Авт.) тебя крепко целует и ждет письма»{493}.

1 октября 1838 года

Екатерина Геккерн — брату Д. Н. Гончарову.

«Сульц, 1 октября 1838 г.

От всего сердца благодарю тебя, любезный и дражайший Дмитрий, за твое хорошее письмо. Давно я уже беспокоилась о вас, никто из вас не писал мне ни строчки, и я не знала, чему приписать это молчание, что все хранили в отношении меня. Я думала, может быть, ты на меня сердишься за просьбу о деньгах, но что поделаешь, ты сам прекрасно знаешь, что это вещь, без которой, к несчастью, нельзя обойтись на этом свете. Я была твердо уверена, что твоя неаккуратность была вынужденной.

А теперь поговорим о другом. От всей души поздравляю тебя с рождением сына и желаю, чтобы он составил твое счастье, как Матильда — наше. С каждым днем она становится все милее и забавляет нас все больше и больше. Я думаю скоро отнять ее от груди, через несколько дней ей исполнится год.

Я получила недавно письмо от сестер, в котором они мне сообщают о твоем отъезде в Калугу. Надеюсь, что здоровье Лизы не задержит вас там надолго: судя по тому, что мне пишут, как будто бы ей лучше. Поцелуй ее от меня и поздравь с рождением сына, скажи ей, что я восхищаюсь ее талантами: она родила двух мальчиков подряд, тогда как я сделала такую оплошность и начала с девочки. Надеюсь, что впредь я буду более искусной, я хочу, чтобы тот, кто последует за ней, был мальчиком.

Напиши мне о Ване, что он поделывает? Когда ты его увидишь, передай ему, что со времени его женитьбы он еще не написал мне ни разу. Я хорошо знаю, что он не силен в писании писем, но все же между „часто“ и „никогда“ — большая разница. А как отец, ты мне о нем ничего не пишешь. Вы, наверное, забыли, милостивый государь, что давным-давно обещали мне его портрет, написанный Соболевским[95].

Ты пишешь, что скоро вы будете иметь огромное счастье принимать у себя добрую несравненную, сентиментальную тетку Катерину, с чем тебя искренне поздравляю, но предпочитаю, чтобы это случилось с тобой, а не со мной, так как своя рубашка ближе к телу, как ты знаешь. Напиши мне подробно о пребывании в ваших краях этого благодетельного существа, а также засвидетельствуй ей заверения в моих нежных и почтительных чувствах.

Я забыла тебе сказать, что мы недавно купили ферму в четырех или пяти лье от Сульца. Там теперь строится дом, где мы будем проводить три самых жарких летних месяца. Прощай, мой дорогой, дражайший брат, целую твою жену, муж шлет привет, а племянница свидетельствует свое почтение»{494}.

13 октября 1838 года

Иван Гончаров — брату Дмитрию из Царского Села.

«13 октября 1838 года.

…Тетушка (Екатерина Ивановна Загряжская. — Авт.) здесь и она мне сказала, что уже сняла дом, чтобы заставить сестер приехать, но она еще не знает, когда поедет»{495}.

3 ноября 1838 года

Екатерина Геккерн — Д. Н. Гончарову.

«Сульц, 3 ноября 1838 г.

Мой дорогой, добрый Дмитрий, письмо которое на днях получил барон де Геккерн от Штиглица, вынуждает меня вернуться к вопросу о деньгах, чтобы тебе было ясно, какую сумму ты мне должен. 4049 руб. 5 1/2 коп. — эта цифра точна, плюс 1000 руб., которые по словам Штиглица он не получил; затем за август, сентябрь и октябрь 1838 г. По 416 руб. 66 1/2 коп., это составляет 1250 руб., общая причитающаяся мне сумма достигает 6299 руб., потому что он утверждает, что ты ошибся. Не знаю, откуда происходит ошибка, но так как это Носов должен был их ему передать, как ты говоришь, я ему пишу сегодня, чтобы попросить переговорить с самим Штиглицем и выяснить где ошибка.

Ты можешь быть уверен, дорогой друг, что мне бесконечно тяжело все время возвращаться к денежным вопросам, особенно в момент, когда я знаю, что ты испытываешь недостаток в деньгах, но что поделаешь? В таких случаях зависишь от обстоятельств, а сейчас, когда мы купили поместье и приводим его в порядок, ты понимаешь, что для того, чтобы платить, нужны наличные деньги, и что, видя Барона в стесненных обстоятельствах, я стараюсь как могу придти ему на помощь, потому что, так как он не позволяет, чтобы я в чем-нибудь нуждалась, надо быть справедливой и в свою очередь помочь ему сколько я могу.

Итак, я надеюсь, мой добрый брат, что ты согласишься с моими доводами и в особенности — не рассердишься на меня за мою докучливость, ты очень хорошо знаешь мою привязанность к тебе, чтобы быть уверенным, что отнюдь не желание причинить тебе затруднения вынуждает меня так поступать, а только крайняя необходимость.

Как ты живешь, как здоровье твоей жены и мальчика; я надеюсь, что Лиза теперь уже совсем поправилась, передай ей от меня тысячу нежных приветов. Хотя я ее и не знаю, я люблю ее от всего сердца, знаю, что она составляет счастье брата, которого я нежно люблю. Надо признаться, дорогой Дмитрий, что ты и я, мы оба счастливые смертные в браке, так как я тоже счастливейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня. Я счастлива также всем тем, что меня окружает, не знаю, как и благодарить небо за все то счастье, что оно мне посылает, и право не знаю, что я сделала, чтобы его заслужить. Моя маленькая дочка прелестна и составляет наше счастье, нам остается только желать сына.

Прощай, мой добрый брат, целую тебя от всего сердца.

К. д’Антес де Геккерн.

Муж просит передать тебе тысячу приветов»{496}.

Каким контрастом звучит фальшивая симфония пришедших подряд двух писем Екатерины, где ее любовь к брату и его семье перемежается с денежными расчетами с точностью до 1/2 копейки! (как, впрочем, и «нежные и почтительные чувства» к «тетке Катерине»), с подлинными, значимыми поступками той самой «тетки», дела которой говорят о ней лучше любых слов.

Возвращение в Петербург

Ноябрь 1838 года

В начале ноября 1838 года в Полотняный Завод приехала ожидаемая всеми Екатерина Ивановна Загряжская. С ее приездом был решен вопрос о возвращении Натальи Николаевны в Петербург. На этом настаивала не только «тетка-покровительница», но и сестра Александрина Гончарова: готовность влиятельной при дворе тетушки содействовать в принятии Александры Николаевны во фрейлины императрицы открывала возможности другой жизни. Но не это было решающим. Основных причин было несколько. Во-первых, хлопоты Опеки по выкупу Михайловского имения требовали присутствия Натальи Николаевны в столице. Во-вторых, ей нужно было позаботиться о том, чтобы дать необходимое образование своим детям. Помимо этого, была еще одна причина — истекали два года, завещанные Пушкиным, годы траура. Поэт предвидел, что к нормальной жизни в Петербурге Наталья Николаевна сможет вернуться только тогда, когда поутихнут светские пересуды, а жизнь в кругу близких — это все-таки «в кругу». Наталье Николаевне уже давно хотелось жить обособленно. Еще в мае вдова Поэта писала в Опекунский совет: «…Оставаясь полтора года с четырьмя детьми в имении брата моего среди многочисленного семейства, или лучше сказать многих семейств, быв принуждена входить в сношения с лицами посторонними, я нахожусь в положении, слишком стеснительном для меня, даже тягостном и неприятном, несмотря на все усердие и дружбу моих родных. Мне необходим свой угол, мне необходимо быть одной, с своими детьми…»

Но «своего угла» не было ни здесь, в Полотняном Заводе — «в имении брата», ни в московском доме Гончаровых, нигде… И, по всей видимости, предложение тетушки Загряжской о переезде в столицу было воспринято с пониманием и благодарностью. Екатерина Ивановна, в отличие от других, была всем сердцем привязана к своей «милой Таше» и ее подрастающим детям.

Подтверждением значительной и постоянной заботы одинокой тетки Загряжской о любимой племяннице и внучатах служит тот факт, что еще в мае 1833 г., когда в семье Поэта была лишь годовалая Машенька, его мать, Надежда Осиповна, признавалась дочери Ольге: «…маленькая хороша, как Ангел, и очень мила, чувствую, что полюблю ее до безумия и буду баловать, как все бабушки. Я немного ревную ее к Тетке»{497}.

И вот теперь, когда, по словам Ивана Гончарова, «Тетушка <…> уже сняла дом» в Петербурге для обеих племянниц, поздней осенью Наталья Николаевна тронулась в обратный путь. Уезжая из Полотняного Завода, она вместе с Александриной заехала по дороге в Ярополец, чтобы попрощаться с матерью, а тетушка Загряжская, не желая видеться со своей сестрой, Натальей Ивановной Гончаровой, вероятно, дожидалась их в Москве, чтобы затем всем вместе отправиться в Петербург.

12 ноября 1838 года

Н. И. Гончарова — сыну Дмитрию.

«12 ноября 1838 г.

…Твои сестры неожиданно приехали ко мне проститься перед отъездом в Петербург. Дай бог, чтобы они не раскаялись в этой затее, которая в глазах здравомыслящих людей мало похвальна. Старшая, без сомнения, больше всех виновата, но это однако нисколько не оправдывает и младшую»{498}.

Отношение матери к решению своих дочерей вернуться в столицу было сложным, ведь оно было принято без ее участия и не без влияния сестры, с которой Наталья Ивановна по-прежнему была в ссоре. Но все же мать простилась с дочерьми тепло и сердечно.

Вернувшись в Москву и остановившись в собственном доме Гончаровых на Большой Никитской, сестры, конечно, были рады встрече с отцом, младшим братом Сергеем и его семьей, но при этом они не забыли написать и Дмитрию Николаевичу в Полотняный Завод о свидании с матерью.

Александрина писала брату: «Дорогой Дмитрий, ты просил меня сообщить тебе о приеме, оказанном нам в Яропольце. Должна тебе сказать, что мы расстались с матерью превосходно. Она была трогательна с нами, добра, ласкова, всячески заботилась о нас. Мы пробыли у нее сутки»{499}.

Наталья Николаевна добавила от себя несколько строк: «Не говорю об матери, сестра уже все подробно описала, одним словом, она с нами обошлась как нельзя лучше и мы расстались со слезами с обеих сторон»{500}.

24 ноября 1838 года

Александрина Гончарова — брату Дмитрию из Петербурга.

«24 ноября 1838 г.

Впервые я хочу тебя побаловать и пишу на такой красивой бумаге, но не каждый раз у тебя будет такой праздник. Я еще не исполнила твоего поручения касательно бумаги в английском магазине. Я там, конечно, была, но так как я была слишком занята своей дражайшей персоной, твоя совершенно вылетела у меня из головы. А теперь я хочу подождать, когда у нас будет экипаж, чтобы мне совершать поездки, потому что платить 20 рублей слишком дорого.

Скажи, пожалуйста, в каком положении дело Доля, я уверена, что ты и с места не сдвинулся. Ну же, расшевелись немножко и скажи, что там делается: мне не терпится знать результат. Поблагодари хорошенько твою жену и свояченицу за их заботы о Доля, она очень этим тронута, недавно она нам писала. Бога ради, дорогой брат, устрой ее замужество, бог тебя возблагодарит за это доброе дело.

Как поживает наследник? Процветает?

Мы ведем сейчас жизнь довольно тихую. Таша никуда не выезжает, но все приходят ее навещать и каждое утро точат у нас лясы. Что касается меня, то я была только у Мари Валуевой, Карамзиных и Мещерских. Со всех сторон я получаю приглашения, но мне пока не хочется выезжать, да и туалетов у меня еще мало.

Прошу тебя, дорогой и добрый Дмитрий, уплатить мне к празднику 1160 рублей, что ты мне остался должен. Деньги у меня кончаются, и я еще не все сделала, что мне нужно. Пожалуйста, не откажи, мне очень нужно. Теперь к 1 января ты уже сделал все распоряжения, можем ли мы обратиться к другу Носову? В этом случае снабди нас рекомендательным письмом к молодому человеку и дай его адрес, так как я уже его забыла.

Целую нежно тебя и жену, передай привет твоей свояченице. Таша ко мне присоединяется. Ради бога, пришли 1160 рублей, я боюсь наделать долгов. Крепко целую Доля, я рассчитываю ей написать на днях. Что с моей лошадью, есть ли надежда ее продать?»{501}.

Судя по приподнятому, подчас игривому тону письма Александрины, возвращение в Петербург для нее, в отличие от Натальи Николаевны, было долгожданным и радужным.

Николай Михайлович Смирнов в своих «Памятных записках» отмечал:

«…Несчастная вдова вскоре уехала к своему брату Гончарову в его имение Полотняные заводы в Калужской губернии, там прожила все время траура, два года, ей назначенные мужем, вероятно, в том предположении, что петербургское общество не забудет прежде сего времени клевету, носившуюся насчет ее. Но если клевета могла бы еще существовать, то была бы совершенно разрушена глубокою, неизгладимою горестью жены о потере мужа и ее примерным поведением. Юная, прелестная собою, она отказалась от света и, переехав в Петербург, по желанию ее тетки, посещает одних родственников и близких друзей, невзирая на приглашения всего общества и самого двора»{502}.

Вернувшись в столицу, Наталья Николаевна силится узнать хоть что-нибудь о том, как там, в Михайловском, куда по целому ряду причин ей просто не вырваться. Но ее тригорские адресаты весьма глухи к ней и заняты если не собой, то пересудами о ней.

26 ноября 1838 года

Баронесса Евпраксия Вревская — брату Алексею Николаевичу Вульфу.

«…На днях мы были удивлены запискою Нат. Ник. Пушкиной к Сестре (Анне Николаевне Вульф. — Авт.), в которой она ее просит приехать к ней.

Но так как Сестра была нездорова уже, то это свидание, кажется, только приглашением и кончится. Говорят, она возвратилась прекраснее, чем была…»{503}.

Вместе с тем, другие, чьи сердца глубоко осознавали, кто был рядом с ними и чье место теперь зияло пустотой, оставили искренние, выстраданные слова любви и печали.

29 ноября 1838 года

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому.

«29 ноября 1838 г. Санкт-Петербург.

Венеция теперь для меня приятнейший город в Италии. Оттуда вдруг получил я три письма. Особенно благодарю вас, Василий Андреевич, зная, что каждое письмо для вас подвиг. <…>

Мне любопытно знать, как попалась вам книжка „Современника“. Я не посылаю своего журнала за границу ни к кому <…> Один А. И. Тургенев приказал мне через Прянишникова доставлять ему „Современник“, что я и делаю. Первая книжка еще была отправлена через кн. Вяземского к Тютчеву и Гоголю. Охотно выслал бы им и остальные три книжки, если бы они уведомили меня, как это сделать и что им действительно хочется взглянуть на журнал.

<…> Издание Пушкина совершенно кончилось. Ваша статья „Последние минуты Пушкина“ припечатана вместо обещанной биографии его. То, что я по вашему поручению написал, вышло не совсем удачно, и Опека хорошо сделала, что не погналась за формальною биографиею. Вы сами согласитесь, что еще рано, и очень трудно сказать теперь о Пушкине что-нибудь достойное его»{504}.

Петр Александрович Плетнев, оставаясь верным памяти Пушкина, в 1838 г. написал о нем «духовную биографию», которую так и назвал: «Александр Сергеевич Пушкин». По замыслу она должна была быть напечатана в посмертном Собрании сочинений Пушкина, которое издавалось комиссией, в составе которой был и Плетнев. (Первые восемь томов вышли в 1838 г.) Но статья Плетнева была отклонена Опекунским советом и появилась позднее — во втором номере «Современника» за 1838 год без подписи.

В девятом номере журнала Плетнев вновь делился с читателями своими воспоминаниями о Поэте:

«Деятельность духа его была изумительна…

Он весь был из ощущения. Природа и жизнь не теряли для него ни минуты: все ему было в них неизгладимым и плодотворным впечатлением. Его двигал беспрерывный труд. В уединении, в обществе, в занятии, в покое, в рассеянности, в размышлении, в прогулке — он весь был обладаем неотвязчивою жизнью своего духа. Невольник всех своих чувств, он принужден был ежеминутно работать для ненасытимой их жажды. Душа его, как мелькающее пламя, блистала в безостановочном напряжении: то <…> веяла в нее память какими-то давними звуками, то встревоженный ум возлагал на ее светлую точку свои любимые идеи, то окружала ее чудно созданными образами фантазия…»{505}.

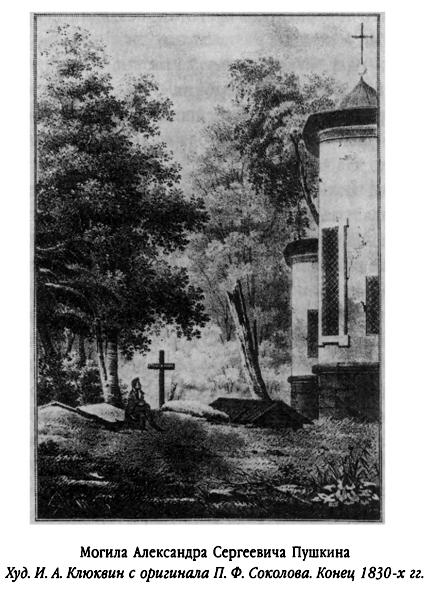

В том же, девятом номере журнала «Современник» П. А. Плетнев описал, как он посетил Святогорский монастырь и могилу Александра Сергеевича Пушкина: «…Площадка — шагов в 25 по одному направлению и около 10 по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собою вид на окрестность. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем с четверть аршина. Она укладена дёрном. Посредине водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя „Пушкин“…»{506}.

Таким увидел последний приют Поэта его друг П. А. Плетнев, о котором П. И. Бартенев сказал: «Беззаветным его поклонником является П. А. Плетнев, старательно оберегавший денежные его выгоды. (Иногда тысячи рублей передавал он Пушкину, вырученные за его сочинения)»{507}.

Однажды в письме Г. А. Строганову, написанном в 1838 г., Петр Александрович и сам признался: «Я имел счастье, в течение двадцати лет, пользоваться дружбою нашего знаменитого поэта <…> Я был для него всем: и родственником, и другом, и издателем, и кассиром»{508}. Именно ему еще в 1827 г. Пушкин посвятил IV и V главы «Онегина», а затем перенес это посвящение в полный текст романа в 1837 г. При жизни Поэта Плетнев помогал ему в работе над «Современником», а после гибели Александра Сергеевича он стал самостоятельно издавать журнал (с 1838 по 1846 г.).

21 декабря 1838 года

Поэтесса Евдокия Ростопчина — П. А. Плетневу из села Анна.

«…„Две встречи“ — истинный рассказ моих двух первых свиданий с Пушкиным, и я обработала эту мысль именно для вас и „Современника“, зная, как вам приятно будет собирать в этом изданье все, относящееся к памяти Незабвенного»{509}.

Стихотворение это было напечатано с посвящением — «Петру Александровичу Плетневу» — уже в следующем, 1839 году.

* * *

1839 год

*

1 января 1839 года

В этот день в числе прочих средняя дочь М. Ю. Виельгорского — графиня Софья Михайловна, и Александра Николаевна Гончарова были пожалованы во фрейлины императрицы Александры Федоровны. Хотя для «Ази», как иногда называли Александрину домашние, это вовсе не означало ее переселения в Зимний дворец. Она по-прежнему жила с семьей своей младшей сестры.

Наступление нового года не освобождало их от старых забот и необходимости постоянно напоминать старшему брату о его долге и о своем существовании, что сестры Гончаровы и вынуждены были делать с обременяющей периодичностью в письмах из Петербурга в Полотняный Завод.