Комплексы личности – стимул для свободы и творчества

Часть 1

«Целым слоям населения и в голову не приходит несмотря

на их явную бессознательность – становиться невротиками.

Те, немногие, которые отмечены такой судьбой, и есть,

собственно, «высшие» люди, по каким- либо причинам,

однако, слишком задержавшиеся на первобытной ступени.»

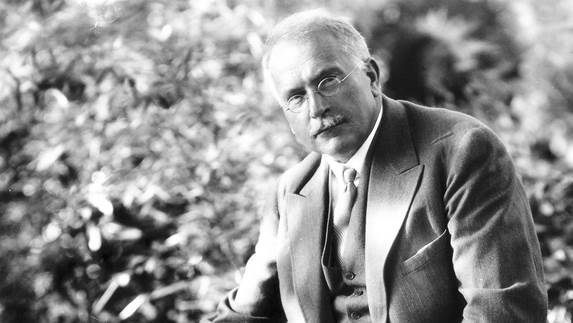

К. Г. Юнг

Размышляя над темой новой статьи, использовал метод синхроничности, о чём я писал в предыдущем материале.

Мысленно сформулировал запрос о названии нового опуса ещё за неделю до Нового года и стал ждать.

Конфуций говорил: «Благородный муж с достоинством ожидает велений Неба. Низкий человек суетливо поджидает удачу».

Народу нужен праздник, об этом говорил Конфуций: "Нельзя держать лук постоянно натянутым, не расслабляя его (время от времени), как и нельзя, держать постоянно расслабленным, не натягивая его".

З1декабря лёг спать в 23:00 не принимая никакого участья в праздновании Нового года и в 8 часов утра 1 января, пришёл ответ с небес: «Комплексы личности – стимул для свободы и творчества».

Итак, основное правило психоанализа гласит:

«СОЗНАНИЕ РАЗМЫШЛЯЕТ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРАВИТ»

Таинственные, неуловимые силы определяют наше поведение.

Эти силы принадлежат миру Бессознательного – изначальному, но бесконечному, недоступному, но постижимому.

Бессознательное выражается в психике человека через:

- сновидения

- фантазии

- импульсы

- побуждения

- влечения

- запретные желания

- инстинкты

- оговорки.

Карл Густав Юнг – швейцарский психолог, психиатр и культуролог, теоретик и практик глубинной психологии, создатель одного из направлений психоанализа – аналитической психологии в 1934 году написал небольшую книгу «Отношение между Я и бессознательным».

В предисловии Юнг пишет: «Настоящая работа появилась не сразу, а стала результатом растянувшегося на многие годы стремления уловить и – по меньшей мере в существенных чертах – отобразить своеобразный характер и ход душевной драмы процесса трансформации бессознательной психики. Эта идея независимости бессознательного, которая столь радикально отличает мои взгляды от подхода Зигмунда Фрейда, возникла у меня еще в 1902 г.»

Далее Юнг раскрывает влияние бессознательного на сознание человека:

«Как известно многим, фрейдовские представления о содержаниях бессознательного ограничены инфантильными тенденциями, которые вытеснены в силу их противоречивости. Вытеснение является процессом, который начинается в раннем детстве под нравственным воздействием окружающей среды и продолжается всю жизнь. С помощью анализа вытеснение устраняется, а вытесненные желания осознаются.

Согласно этой теории, бессознательное содержит только те составляющие личности, которые вполне могли бы быть осознанными, и подавляются они, собственно, лишь в результате воспитания. Хотя с известных позиций эти инфантильные тенденции бессознательного наиболее очевидны, тем не менее, было бы неправильно определять или оценивать бессознательное исключительно в этих терминах. У бессознательного есть еще и другая сторона: оно включает не только вытесненные содержания, но также весь психический материал, лежащий ниже порога сознания. Невозможно объяснить подпороговую природу всего этого материала на основе только принципа вытеснения; в противном случае, убрав вытеснение, человек приобрел бы феноменальную память, из которой ничто не могло бы исчезнуть.

Равным образом у нас есть основания предполагать, что бессознательное никогда не пребывает в покое в смысле отсутствия активности, но непрерывно занято группировкой и перегруппировкой своих содержаний.

Сновидения

Сновидения содержат образы и мысленные ассоциации, в производстве которых сознательное намерение не участвует. Они возникают спонтанно, без нашей помощи и являются представителями непроизвольной психической деятельности. Поэтому сновидение есть, собственно, в высокой степени объективный, естественный продукт психического, от которого можно ожидать по меньшей мере ссылок и намеков на некоторые основные тенденции в психическом процессе. Кроме того, поскольку психический процесс, как и всякий жизненный процесс, есть не просто каузальный ход событий, но также еще и процесс с телеологической (финальной) ориентацией, то от сновидения можно ожидать, что оно даст нам определенные показания относительно его объективной обусловленности, равно как и об объективных тенденциях, поскольку последние оказываются именно самоизображениями психической стороны жизненного процесса.

Каузальный - способ интерпретации психических явлений, основанный на причине и следствии.

Следовательно, сновидения очевидным образом воспроизводят сознательную точку зрения за вычетом сознательной критики, которую они полностью игнорируют. Значит, сновидения повторяют сознательные содержания, но не в целом, а настаивают на фантастической позиции в противовес «здравому смыслу».

Чувство моральной неполноценности

Чувство моральной неполноценности всегда указывает на то, что выпавший фрагмент есть нечто такое, что, собственно говоря, не должно было бы выпадать или, иными словами, может быть осознано, если употребить необходимые для этого усилия. Чувство моральной неполноценности возникает при этом отнюдь не из столкновения с всеобщим, в известном смысле произвольным моральным законом, а из конфликта с собственной самостью, которая, исходя из чувства психического равновесия, требует восполнения дефицита.

Самость как объединяющий принцип в области человеческой психике занимает центральное место в управлении психической жизнью и поэтому является высшей властью в судьбе индивида.

Где бы ни возникало это чувство моральной неполноценности, оно указывает также и на то, что налицо не только требование ассимиляции бессознательного компонента, но также и возможность такой ассимиляции. В конечном счёте это моральные качества человека, которые заставляют его либо через непосредственное понимание необходимости, либо косвенным образом через болезненый невроз ассимилировать свою бессознательную самость и вести себя осознанно.

Неврозы — функциональные нарушения высшей нервной деятельности психогенного происхождения. Клиника неврозов отличается большим многообразием и может включать соматические невротические расстройства, вегетативные нарушения, различные фобии и.т.д.

Тот, кто продвигается вперед по дороге реализации своей бессознательной самости, должен неизбежно приводить к осознанию содержания личного бессознательного, расширяя таким образом масштаб своей личности. Это «расширение» затрагивает в первую очередь моральное сознание, самопознание, так как бессознательные содержания, высвобожденные анализом и переведенные в сознание, – это, как правило, поначалу неприятные и потому вытесненные содержания: желания, воспоминания, предрасположенности, планы и т. д.

Другие возникают, как правило, с помощью анализа сновидений. Зачастую весьма интересно наблюдать, как сновидения выносят наверх – фрагмент за фрагментом, тонко чувствуя момент, – самые существенные элементы. Весь этот материал в совокупности с материалом сознания дает в результате значительное расширение горизонта, углубляя знание себя. Естественно предположить, что это, как ничто иное, способно гуманизировать человека и привить ему чувство меры.

Принимая во внимание эти факты, мы должны допустить, что бессознательное содержит в себе не только личное, но также и безличные, коллективные компоненты в форме унаследованных категорий или архетипов. Поэтому я выдвинул гипотезу, что бессознательное на своих самых глубоких уровнях несет в себе коллективные содержания в относительно активном состоянии. Вот почему я говорю о коллективном бессознательном.

Коллективное бессознательное - термин, обозначающий одну из форм бессознательного (части психики, содержащей воспоминания и импульсы, не осознаваемые индивидом) общую для человечества в целом и являющуюся продуктом наследуемых структур мозга.

Последствия ассимиляции бессознательного

Процесс ассимиляции бессознательного приводит к ряду весьма примечательных явлений. У одних пациентов он ведет к безошибочной и зачастую неприятной акцентуации Эго-сознания, повышенной самонадеянности; они все знают, они полностью в курсе дела относительно своего бессознательного, и они верят, что имеют абсолютно точное суждение обо всем, что исходит из глубин бессознательного.

Эго - сознание - это состояние бодрствования, и в центре его находится Я. Это отправная точка, вход в обширную внутреннюю область - психику.

В любом случае при каждой встрече с доктором они все больше и больше воспаряют над собой. Другие, напротив, впадают в депрессию, становятся даже угнетенными содержаниями бессознательного. Уровень их самонадеянности снижается, и они с покорностью взирают на все то необычайное, что производится бессознательным.

Пациенты первого вида в избытке самонадеянности берут на себя ответственность за свое бессознательное, выходящую слишком далеко за пределы разумных границ и возможностей; в то время как последние в конце концов отказываются от какой бы то ни было ответственности за себя, будучи подавлены знанием бессилия Эго перед судьбой, управляющей ими через бессознательное.

Если мы теперь подвергнем более тщательному аналитическому рассмотрению ту и другую реакцию в их крайних проявлениях, то увидим, что за оптимистической самоуверенностью первой кроется столь же глубокая или, лучше сказать, еще более глубокая беспомощность, на фоне которой сознательный оптимизм выглядит как плохо удавшаяся компенсация.

И напротив, за пессимистической покорностью реакции второго типа кроется упрямая воля к власти, во много крат превосходящая по самоуверенности сознательный оптимизм первого.

В обоих случаях связь с объектом усиливается: в первом – в активном смысле, а во втором – в реактивном. Коллективный момент заметно обостряется. Первый расширяет сферу своего действия, второй – сферу своего страдания.

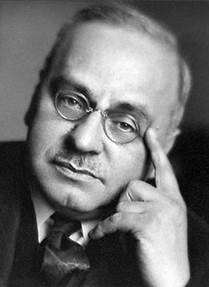

Адлер для характеристики некоторых базовых свойств невротической психологии власти использовал термин «богоподобие».

Альфред Адлер (7.02.1870-28.05.1937) – австрийский психиатр и мыслитель, создатель системы индивидуальной психологии.

Богоподобие – и это очевидно – относится к знанию, познанию добра и зла. Анализ и сознательное понимание бессознательных содержаний ведут к тому, что возникает определенная более высокая толерантность (терпимость), благодаря которой становятся приемлемыми даже относительно тяжело воспринимаемые порции из бессознательной характерологии. Эта терпимость может выглядеть весьма «превосходной» и мудрой, но зачастую она оказывается не чем иным, как красивым жестом, который, однако, влечет за собой всякого рода последствия. Нельзя забывать, что речь идет о трудном сближении двух сфер, которые прежде боязливо удерживались порознь.

Так как человеческая природа включает не только свет, но содержит также и густые тени, то инсайты, возникшие в ходе практического анализа, часто оказываются болезненными, и они тем болезненней, чем сильнее теневые аспекты вытесняются из психического. Соответственно некоторые люди принимают слишком близко к сердцу вновь приобретенные прозрения, в реальности даже чересчур близко, совершенно забывая при этом, что они не единственные, у кого есть теневые стороны.

Они чересчур удручены собой и отсюда склонны сомневаться во всем и уже не видеть вокруг ничего истинного. Вот почему многие превосходные аналитики с очень хорошими идеями никогда не решаются их опубликовать, поскольку психическая проблема в том виде, как они ее представляют, оказывается настолько подавляюще обширной, что кажется им почти невозможной в их попытках научно её осмыслить.

Примерно в таких формах выражается большой конфликт, если свести его к меньшему масштабу. Но и в этих уменьшенных пропорциях нетрудно разглядеть его главную суть: заносчивость и высокомерие одного и подавленность другого имеют нечто общее, а именно неопределенность в отношении своих границ. Один чрезмерно раздувается, другой чрезмерно уменьшается. Их индивидуальные границы стираются.

Только гений или помешанный может выпутаться из теснин реальности, чтобы суметь увидеть этот мир, как собственную книжку с картинками.

Из этого примера можно, пожалуй, извлечь еще и другой урок, а именно то, что

психические содержания не являются простой инертной или мертвой материей, которую можно было бы использовать по своему усмотрению. Здесь скорее мы имеем дело с живыми сущностями, обладающими притягательной силой для сознательного разума».

Конец 1 части