Самым важным, фундаментальным свойством художественного образа является его внутренняя противоречивость, парадоксальность. Советский психолог. Л. С. Выготский не случайно замечал, что подлинное произведение искусства построено на принципе невозможности. Принцип парадокса заложен в самой структуре художественного образа; она представляет собой диалектическое единство целого комплекса противоположных начал:

1. Единство общего и конкретного. Такое понимание восходит к «эстетике» Г. Гегеля, который понимал художественный образ как воплощение общей идеи в индивидуальном. Художник не мыслит абстрактными категориями, его образы конкретны,например, «Джоконда» Леонардо да Винчи. Но в этой конкретности он стремится угадать что-то общезначимое.

Художественный образ, по Гегелю, – результат «очищения» явления от всего случайного, затемняющего сущность, результат его «идеализации». Так, не только рафаэлевские мадонны, но все матери испытывают «благоговейную и смиренную» любовь к своему ребенку, «однако не всякая форма женского лица способна полностью выразить такую глубину души».

В стихотворении это проще всего проиллюстрировать многозначностью местоимения «Я». Поэт пишет о себе, но всегда не только о себе, иначе бы читатели не находили в его стихах близких себе дум и настроений.

С единством общего и конкретного тесно связана проблема типического. Под типическим обычно понимают отражение в индивидуальном наиболее значимых черт общего.Если в самой действительности единичное может затемнять общее, то художественные образы призваны быть яркими воплощениями общего, существенного в индивидуальном. Умение в бурном потоке жизни увидеть существенное, отделить характерное от второстепенного,случайного-драгоценное качество талантливого художника.

2. Единство эмоционального и рационального (чувства и разума). То, что художественный образ рожден и чувством, и разумом, кажется достаточно понятным. Однако в ряде случаев может показаться, что рациональная, разумная составляющая художественного образа практически не выявляется, что в произведении искусства (например, в музыке и поэзии) безраздельно господствует чувство.

В реальности же рациональная составляющая заложена в знаковой природе искусства. Вспомним, что художественный образ – это особый знак, обретающий добавочное значение для данной системы. А если так, то любой художник работает со знаковой системой, которая изначально является продуктом рациональной деятельности.

Поэт пользуется словами, но ведь слова – это уже результат разумного отношения к миру. Марина Цветаева как-то заметила, что вечная проблема поэта заключается в том, что он вынужден словами, то есть смыслами, изображать стон. Это очень точное замечание, и оно хорошо демонстрирует сложность и внутреннее напряжение отношений чувства и разума в художественном образе.

Другое дело, что в разные эпохи в разных традициях акценты могли смещаться то в одну, то в другую сторону. Скажем, эстетика классицизма требовала, чтобы художественный образ прямо согласовался с разумом. К. А. Гельвеций писал в своем знаменитом трактате «О человеке»: «Фальшивый сам по себе образ не будет мне нравиться. Если художник нарисует на морской глади цветник из роз, то это сочетание двух не связанных в природе образов будет мне неприятно. Мое воображение не представляет себе, на чем держатся корни этих роз; я не понимаю, какая сила поддерживает их стебель»[6].

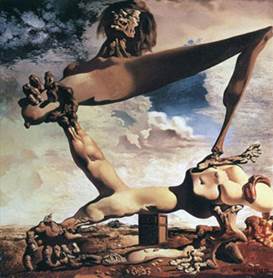

XXI век отказался от правдоподобия.Что такое «розы на море» по сравнению с работами позднего Пикассо или с «Предчувствием гражданской войны» С. Дали!

Это означает как раз то, что сместились акценты в оппозиции «разум – чувство», требования к рацио стали менее жесткими, но сама эта оппозиция сохраняется в любом искусстве.

3. Единство субъективного и объективного. В художественный образ входят не только факты действительности, переработанные фантазией художника, но и его личностное отношение к изображаемому,все богатство его натуры.Субъектом художественного произведения будет сам художник, объектом -факты действительности. Если, например, художник рисует портрет женщины, то он окажется субъектом творческого отражения, а его модель – объектом.

Получается, если мы говорим о единстве субъективного и объективного, мы имеем в виду, что в художественном образе запечатлены, с одной стороны, черты автора, с другой – черты реального (объективного) мира. Например.Несколько художников будут рисовать портрет одного и того же человека, значит на всех этих портретах модель будет узнаваема (проявился объект), но у каждого художника будет свой портрет (проявился субъект).

Можно сказать, что любое художественное произведение, с одной стороны, принадлежит автору и хранит черты его личности, с другой – как бы ему и не принадлежит, сохраняя черты независимого от автора объективного мира.В высокохудожественном образе всегда сохранена художественная мера соотношения субъективного и объективного.

Нарочитую условность стиля, элементы фантастики, аллегорию, символику, гротеск можно рассматривать как формы присутствия автора в произведении, способствующие обнаружению сущности явления.

Право на вымысел, на отход от жизненных фактов дорого художнику: оно дает ему свободу самовыражения, мысленного пересоздания действительности.

Триада парных понятий: абстрактное и конкретное, логическое и эмоциональное, объективное и субъективное составляют полноту художественного образа.

Литература

1.Гегель. Эстетика. М., 1968. Т. 1. С. 45.

2.Бычков В.В. Эстетика: Учебник. М.: Гардарики, 2002.

3.Лекции Литературовед

4.Эстетика: Курс лекций (Аганесова И.Г.)

5.Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011

6.Аганесова И.Г. Эстетика: Курс лекций

7.Абросимова Н. В. Понятие фотографии и факторы создания художественного фотобраза

8.Галиев И. Х. МОБУ Гимназия №2 Изучение художественного образа в условиях взаимодействия литературы и живописи.