1. Адреналин.

Показания к введению см. выше. В этих ситуациях адреналин вводят обязательно одновременно с началом ИВЛ и непрямого массажа сердца.

Дозировка и способ введения: адреналин в разведении 1:10000 необходимо набрать в шприц в количестве 1,0 мл и вводить 0,1— 0,3 мл/кг в/в или через эндотрахеальную трубку струйно быстро.

Ожидаемый эффект: через 30 с после введения ЧСС должна достигнуть 100 ударов в мин и более.

Дальнейшие действия, если ЧСС остается менее 100 ударов в мин:

— повторить введение адреналина;

— при необходимости можно это делать каждые 5 мин (не более 3 введений);

— необходимо ввести восполнители 0ЦК, если есть признаки острой кровопотери и гиповолемии.

2. Восполнители объема циркулирующей крови (5% альбумин, изотонический раствор натрия хлорида, раствор Рингера). Показания к введению:

— гиповолемия;

— геморрагический шок, возникающий у новорожденных сразу после рождения при острых кровотечениях у матери (отслойка плаценты), разрыве сосудов пуповины, плодово-материнской и плодово-плодовой трансфузии, при разрывах паренхиматозных органов.

При потере 20% и более от 0ЦК наблюдаются симптомы декомпенсации кровообращения:

— бледность, несмотря на оксигенацию;

— слабый пульс при хорошем сердечном ритме;

— артериальная гипотония;

— мышечная гипотония;

— синдром «белого пятна» 3 с и более;

— отсутствие эффекта от проводимых реанимационных мероприятий.

Дозировка и способ введения: выбранный препарат вводят в дозе 10 мл на 1 кг массы тела в вену пуповины в течение 5—10 мин. Ожидаемый эффект:

— уменьшение бледности;

— повышение ЧСС;

— повышение АД;

- снижение ацидоза путем улучшения микроциркуляции в тканях. 3. Натрия бикарбонат. Показания к введению:

— подтвержденный декомпенсированный метаболический ацидоз (рН<7,0; ВЕ>-12);

— отсутствие эффекта от ИВЛ, непрямого массажа сердца, введения адреналина и восполнения ОЦК.

Дозировка и способ введения: 4% раствор бикарбоната натрия вводят в вену в течение 2 мин в дозе 4 мл/кг на фоне ИВЛ (применение не оправдано при острой интранатальной гипоксии).

Ожидаемый эффект: ЧСС должна увеличиться до 100 ударов в мин и более в течение 30 с после окончания инфузии.

При отсутствии эффекта необходимо:

— продолжая ИВЛ и непрямой массаж сердца, повторно ввести адреналин (при необходимости это можно делать каждые 5 мин);

— при сохранении признаков гиповолемии ввести один из растворов для восполнения ОЦК.

Окончание реанимационных мероприятий

Реанимационные мероприятия в родильном зале прекращают, если в течение первых 20 мин после рождения на фоне проведенных адекватных реанимационных мероприятий у ребенка не восстанавливается сердечная деятельность (сердцебиение отсутствует).

После проведения первичной и реанимационной помощи новорожденному необходимо заполнить «Карту первичной и реанимационной помощи новорожденному в родильном зале» — учетную форму 097—1/у—95, которая заводится на каждого новорожденного во всех лечебно-профилактических учреждениях и является вкладным листом к форме 097/у «Истории развития новорожденного».

Реанимация в родильном зале является лишь первым этапом оказания помощи детям, родившимся в асфиксии. Дальнейшее наблюдение и лечение проводят в отделении или палате интенсивной терапии, куда ребенка переводят с соблюдением правил транспортировки сразу после стабилизации основных жизненно важных функций.

Первичная сердечно-легочная реанимация у детей

При развитии терминальных состояний своевременное и правильное проведение первичной сердечно-легочной реанимации позволяет в части случаев спасти жизнь детей и вернуть пострадавших к нормальной жизнедеятельности. Овладение элементами экстренной диагностики терминальных состояний, твердое знание методики первичной сердечно-легочной реанимации, предельно четкое, «автоматическое» выполнение всех манипуляций в нужном ритме и строгой последовательности являются непременным условием успеха.

Методы сердечно-легочной реанимации совершенствуются постоянно. В настоящем издании представлены правила сердечно-легочной реанимации у детей, основанные на последних рекомендациях отечественных ученых (Цыбулькин Э. К., 2000; Малышев В. Д. и соавт., 2000) и Комитета по неотложной помощи американской ассоциации кардиологов, опубликованных в JAMA (1992).

Клиническая диагностика

Основные признаки клинической смерти:

— отсутствие дыхания, сердцебиения и сознания;

— исчезновение пульса на сонной и других артериях;

— бледный или сероземлистый цвет кожи;

— зрачки широкие, без реакции их на свет.

Неотложные мероприятия при клинической смерти:

— оживление ребенка с признаками остановки кровообращения

и дыхания надо начинать немедленно, с первых сунд констатации

этого состояния, предельно быстро и энергично, в строгой последовательности, не теряя времени на выяснение причин его наступле

ния, аускультацию и измерение АД;

— зафиксировать время наступления клинической смерти и момент начала реанимационных мероприятий;

— подать сигнал тревоги, вызвать помощников и реанимационную бригаду;

— по возможности выяснить, сколько минут прошло с предполагаемого момента развития клинической смерти. Если точно

29

известно, что этот срок более 10 мин либо у пострадавшего есть ранние признаки биологической смерти (симптомы «кошачьего глаза» — после надавливания на глазное яблоко зрачок принимает и сохраняет веретенообразную горизонтальную форму и «тающей льдинки» — помутнение зрачка), то необходимость проведения сердечно-легочной реанимации сомнительна. Реанимация будет эффективна только тогда, когда она правильно организована, и мероприятия, поддерживающие жизнь, выполняются в классической последовательности. Основные положения первичной сердечно-легочной реанимации удачно сформулированы американской ассоциацией кардиологов в виде «Правил ABC» по P. Safar:

Первый шаг A (Airways) — восстановление проходимости дыхательных путей.

Второй шаг В (Breath) — восстановление дыхания.

Третий шаг С (Circulation) — восстановление кровообращения.

Последовательность реанимационных мероприятий A (Airways) — восстановление проходимости дыхательных путей

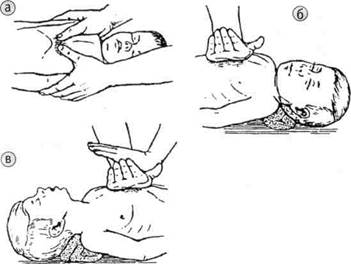

1. Уложить больного на спину на твердую поверхность (стол, пол, асфальт).

2. Очистить механически ротовую полость и глотку от слизи и рвотных масс.

3 Слегка запрокинуть голову, выпрямляя дыхательные пути (противопоказано при подозрении на травму шейного отдела), по/: шею кладут мягкий валик, сделанный из полотенца или простыни. Перелом шейных позвонков должен быть заподозрен у пациентов с травмой головы или другими повреждениями выше ключиц сопровождающимися потерей сознания, или у больных, позвоночнш которых подвергся неожиданным перегрузкам, связанным с нырянием, падением или автомобильной катастрофой.

4, Выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх (подбородок дол жен занимать самое возвышенное положение), что предупреждает прилегание языка к задней стенке глотки и облегчае-доступ воздуха.

|