«Тут у нас недавно состоялось собрание. Представь, вспомнили о тебе. Шеф сказал, наши специалисты работают сейчас в самых глухих восточных районах. На это в ответ выступил Мироненко и резонно ответил, что «практика – воздух молодого ученого». Только Чернышев втихую съехидничал: «Практика практикой, а мимоза в тундре не цветет». Ты черкани, как там насчет мимозы. И еще: встретил я в библиотеке твоего приятеля физика. Тот взял меня на пуговицу и стал допрашивать, как на востоке обстоит дело с самоорганизующимися системами. Я на всякий случай заверил, что очень хорошо…»

– Что‑нибудь важное? – спросил Семен Семенович.

– Так. Кое‑что про систему Мироненко. Спрашивают, цветет ли здесь мимоза.

– Она здесь цветет по системе Банчикова, – серьезно ответил Семен Семенович.

Они сидели на камне возле крайней вольеры. В стороне оживленно перетюкивались ножи. Десяток домохозяек, привлеченных сдельной оплатой, обрубали зловредные головы.

– Идемте, – сказал Славка.

– Я думаю, может быть, организовать пацанов на ловлю бычка? А у них нет этих косточек?

– Проверим, – сказал Славка.

– Куда гарпун кладешь? – сердито спросил Топорков. – Или он тебе с левой руки нужен?

Мотофелюга «Старушка» третий раз отправлялась в море. Первый рейс был просто пробным. Во второй раз сорвавшийся откуда‑то ветер загнал шлюпку обратно в речное устье.

За это время мотофелюга приобрела вид бывалого промыслового судна. Длинные шесты гарпунов аккуратно мостились вдоль борта. Зачехленные от морской сырости винтовки лежали на банках. Нетерпимые для морского глаза посуда и примус прятались в носовом отсеке. Брезентовые полосы брызговиков не болтались как попало, а были аккуратно принайтованы бечевкой. Толстый морской брезент укрывал одежду и продукты, и кольчатые свитки линей висели на нужных крючьях.

В этот раз на берегу не торчала толпа. Было раннее утро. Ленивые, почти неприметные для глаза валы океана с шорохом перекатывали гальку. Сплющенное рефракцией солнце висело над водой желтым блином.

– Куда они пойдут? – спросил Славка.

– В какую‑то Татьянину бухту. Старожилы посоветовали. Говорят, по морскому зверю нет богаче места. – ответил Семен Семенович.

Они стояли на берегу трое. Третьим был Веня Ступников. Он стоял в сторонке и, сосредоточенно дымя сигаретой, наблюдал погрузку.

– Пошли! – скомандовал Топорков и налег плечом на корму.

Мотофелюга проскрипела килем по гальке и тихонько закачалась на воде. Затарахтел двадцатисильный двигатель. Никто из троих сидевших в лодке не оглянулся на берег.

Семен Семенович Крапотников долго смотрел вслед шлюпке. Он размышлял о том, что такое удача и какова ее вероятности. И, как бы отвечая на его мысли, Веня сказал:

– Они же дилетанты в морской охоте, а дилетантам всегда везет.

– В «очко» им везет, – сердито сказал Семен Семенович.

Желтый круг солнца поднялся выше. Пылающая отблесками рябь усов тянулась за носом лодки, которая теперь казалась просто черным непонятным предметом.

– Черт возьми, – зачарованно вздохнул Славка. – Такое не каждый день увидишь.

– Конечно, если человек нездешний, – ехидно вымолвил Веня и, независимо сплюнув, зашагал от берега.

– Ну что ж, – сказал Славка. – Пожалуй, мне пора на крыло. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. А то как бы там институт без меня не обрушился.

В дверь постучали. С независимым видом вошла Соня.

– Семен Семенович, – сказала она, – там бычков привезли три корзины. Принимать или не принимать?

– Соня, – сказал Семен Семенович, – я объявлю вам выговор. Какой вы, к чертям, Тамерлан, если человек ни с того ни с сего собирается уехать!

– Может быть, человеку столичные нравятся, – дерзко сказала Соня.

Зазвонил телефон, Славка взял трубку.

– Кит, – сказал чей‑то хриплый, возбужденный голос. – К вам прибыл кит.

– Какой кит? – спросил Славка.

– Мертвый, конечно, – Ответила хриплая трубка.

Они обгоняли пешеходов. Пешеходы тоже шли к пристани. У них был необычный, возбужденный вид. Пешеходов становилось все больше.

Еще издали они увидели на пристани толпу. Толпа стояла у причала, и оттуда шло глухое удивленное молчание.

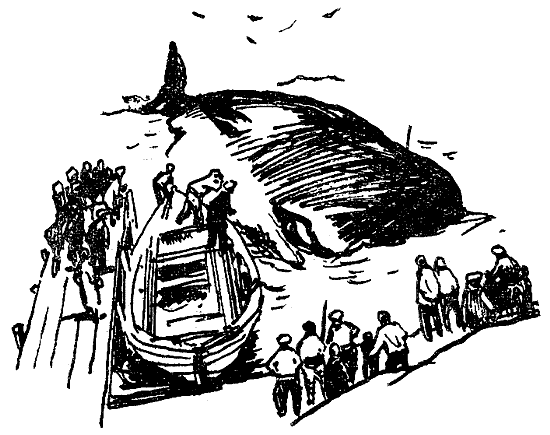

Мотофелюга «Старушка» покачивалась у деревянной стенки. Рядом с ней качался большой мертвый кит. Топорков, Бедолагин и Янкин встали им навстречу.

– Как? – сиплым голосом спросил Семен Семенович.

– Обыкновенно, – сказал Бедолагин.

– Кашалот. С зубами, – добавил Топорков.

– Нет, такого мне больше никогда не увидеть, – сказал сам себе Беклемишев. Но он ошибался. Ему предстояло увидеть еще многое…

– Пресса, пропустите прессу, – раздалось сзади. Веня Ступников рассекал толпу, целясь в фотоаппарат. – Готово, – сказал он, переведя десятый кадр. – Теперь мне надо снять, как его будут резать.

– Обыкновенно, – сказал Бедолагин.

– Вытащить надо вначале, – добавил Янкин.

Кита удалось вытащить при помощи двух автомашин и одного трактора. Его отвезли на отмель за концом пристани. Теперь он лежал на песке. Беклемишев шевелил губами. Он вспоминал систему определения возраста кашалотов и их размеры.

Веня Ступников дощелкивал вторую пленку. В толпе слышался растерянный шум. Топорков, Бедолагин и Янкин совещались о чем‑то в стороне.

– Ну, – сказал Семен Семенович, – транспорт ждет.

Но никто не подходил к киту ни с топорами, ни с ножом.

– В чем дело?

– Большой он, – сказал Янкин. – Чем резать?

– Чем? – повторил Бедолагин.

Кит лежал как монолитная скала. Семен Семенович ожесточенно скреб затылок. Беклемишев стоял в стороне и мучительно старался приспособить кита к системе разделок тушек грызунов. Но ни Мамушкин, ни Гупер в этой ситуации не годились.

Веня Ступников метался между Крапотниковым и Бедолагиным, между Янкиным и Топорковым.

– Идите к черту! – сказал ему, наконец, Янкин. – Я не знаю, как обдирают эту мышку.

«Я должен найти выход, – сказал сам себе Веня. – Я обязательно должен его найти».

И он вспомнил.

– Моби Дик! – крикнул Веня. – Есть такая книга, где все про китов. Увлекательный роман. Я бегу в город.

Веня бежал в город и обдумывал варианты поисков, если книги не окажется в библиотеке.

В это время кто‑то осторожно дернул Крапотникова за рукав. Три темнолицых невысоких юноши стояли перед ним. На них были одинаковые черные костюмы с выпущенными поверх воротниками рубашек. Он узнал их. Это были юноши из зверобойного поселка… Они прибыли сюда катером и ждали самолета. Все трое летели куда‑то учиться.

– Что? – спросил Семен Семенович.

– Мы можем, – сказал один из невысоких юношей. – У нас в колхозе это делают ножами. Нам нужны ножи, бруски и переодеться.

Через полчаса три маленьких человечка деловито подошли к киту. В их руках были обычные ножи из мясного отдела «Гастронома». Толпа заинтересованно качнулась вперед. Топорков, Бедолагин и Янкин вытянули шеи.

…Человек спускался с горы, выписывая кривую по дороге. Какая‑то машина долго сигналила сзади, потом обогнула его. Шофер с руганью высунулся из кабинки. Веня Ступников рассеянно махнул ему рукой. Он держал в руках раскрытую толстую книгу в черной обложке. Он спускался с горы и на ходу пытался найти среди четырехсот восьмидесяти страниц все, что относится к разделке китов. Ему даже некогда было гордиться собой, хотя он нашел единственную книгу в городе. Он провел пятнадцать интервью с ее временными владельцами. Каждый из них высказывал свое мнение о китах вообще и о книге в частности, потом называл адрес человека, которому книга была дана «на два дня».

– Есть! – крикнул Веня. – Фленшерные лопаты. Нужны фленшерные лопаты, здесь есть рисунок. – Забыв о корреспондентской солидности, он хотел припуститься бегом… и остановился. Бежать было некуда. Голый скелет кита лежал перед ним. Несколько усталых людей грузили в машину квадратные куски китовой туши. Какие‑то невысокие юноши умывались около китового черепа.

– Опоздал, – ошалело выдохнул Веня.

Песчаный кусок берега около пристани был пуст. Трактор утащил останки кита на пустырь. Толпа разошлась, и волны прилива замывали следы людей. Последняя машина ушла, чтобы доверху забить выбитые в вечной мерзлоте ямы холодильника. Мотофелюга «Старушка» качалась в стороне у надежной стенки причала.

Чуть подальше на траве сидели Топорков, Бедолагин и Янкин. Перед ними стояла бутылка водки и снедь, разложенная на газете. Ветер доносил обрывки горячего разговора:

– Ежели бы сразу правильный заход…

– А я ему как…

Кучка болельщиков, стоя в стороне, слушала их в благоговейном молчании.

Закат падал на бухту. Из города шел легкий неясный гул жизни. Плескался прилив Тихого океана.?

– Что мы есть? – глубокомысленно спросил Семен Семенович Крапотников. – Букашки с жаждой невозможного. И мы делаем это невозможное. Когда я учился в частной гимназии, я узнал про броуново движение. Мелкие пылинки толкутся под микроскопом, мешая друг другу. Иногда люди так же всю жизнь толкутся в крохотной капле воды. Они не видят ничего за этой каплей. В частной гимназии я думал о том, что будет, если под микроскоп посадить к одинаковым пылинкам одну веселую пылинку, с большой жаждой движения. Сможет она взбудоражить всех?

Славка не отвечал. Ему вспомнился Витька‑физик. «Самая самоорганизующая система из всех – это человек. Вот что надо сказать ему», – думал он. И сказал вслух:

– Все‑таки я просто узкий специалист.

– Лезвие скальпеля и острие иглы тоже узки, – усмехнулся Семен Семенович. – Расчленять и соединять – вот благородная задача узкости. Не сводите ее к понятию узкого лба. Я верю в то, что этот городок будет знать все. И самые широко известные узкие специалисты будут приезжать сюда за консультацией. А вы мне толкуете про мимозу к 8 марта.

Славка снова промолчал. Как ни странно, он думал теперь о непохожей ни на кого девушке – Соне‑Каткаль‑Тамерлан. Глядя на носки ботинок, он сказал:

– Вы отличный психолог, Семен Семенович. Паустовский советует лоции читать. Может быть, лучше плавать?

В это время Веня Ступников сидел на камне около китового черепа и черкал в записной книжке первые строчки будущего романа:

«Я живу в том месте, где китов ловят на удочку и потрошат их перочинными ножами…»

Владимир САКСОНОВ

ДАЛЬНИЙ ПОХОД

Автор публикуемой повести Владимир Исаакович Зыслин (псевдоним – Владимир Саксонов) работал в, «Искателе» со времени его основания. Володя скоропостижно скончался в мае этого года в расцвете творческих сил, полный широких писательских замыслов.

То, о чем писал Володя Зыслин, было его биографией и биографией современника. В сорок втором году он поступил в школу юнг, которую учащиеся строили своими руками. Об этом рассказано в его «Повести о юнгах».

Володя Зыслин не успел закончить свою новую повесть «Дальний поход». Ее закончили его товарищи при непосредственном участии жены писателя Н. Ястребовой.

Владимир Исаакович Зыслин был хорошим товарищем, чутким и отзывчивым человеком.

Мы сохраним память о нем в наших сердцах.

Группа товарищей

Рисунки Д. ДОМОГАЦКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Юнга, давай в носовой кубрик! – крикнул кто‑то впереди.

Подковки моих новых ботинок зацокали по железной палубе, и я удивился, что они цокают так уверенно. Рядом всплескивала вода, что‑то поскрипывало, слышны были еще звуки, не очень понятные, и – цок, цок, цок… На баке никого не оказалось.

Крышка люка была откинута. Внизу горел свет. Кубрик…

Я помедлил, оглядываясь.

Небо еще не погасло, вода тоже, а на берегу стемнело совсем. Сопки на той стороне залива были почти черные. С моря шла мертвая зыбь. Палуба под ногами покачивалась…

Мне казалось, качается берег. Он был теперь сам по себе: отдельно от меня!

Я перехватил вещмешок в левую руку, правой взялся за скобу на крышке и, опустив ногу в люк, нащупал верхнюю ступеньку трапа.

Ну вот – кубрик…

Темноволосый матрос в накинутом на плечи бушлате сидел на рундуке справа. Он нагнулся – надевал ботинок. Рядом стоял старшина, мичманка его чуть не касалась плафона в потолке. «В подволоке», – поправил я себя. И улыбнулся. Старшина – он стягивал с верхней койки постельное белье – как раз в это время на меня посмотрел. Сдвинул на затылок мичманку: что, мол, еще такое?.. Плафон освещал его широкое лицо, белесые ресницы.

«Доложить, что прибыл?» – подумал я.

Старшина моргнул и отвернулся.

Еще один матрос возился у стола.

Я поискал место, где встать. Кубрик был тесный, по форме напоминал трапецию. Учил когда‑то геометрию, знаю. В шестом классе, кажется. Кубрик мне тогда и не снился!..

Основание – переборка, у которой сейчас лучше всего встать по сторонам, вдоль бортов расположились – внизу рундуки, вверху койки и напротив, прямо передо мной, у другой переборки, тоже был рундук, а над ним койка. Туда приткнулся небольшой стол.

Пахло нагретым железом, слабее – краской, пенькой. Под днищем катера то и дело чмокала вода. Через равные промежутки времени. Можно было отсчитывать секунды по этим всплескам. Очень длинные секунды… Я опять увидел черные сопки над заливом, вспомнил, как цокали по палубе мои подковки, – стало одиноко.

– Завяжи, – матрос в бушлате кивнул на расшнурованный ботинок.

– Это вы мне?

Он поднял глаза, в них мелькнули удивление и досада.

– Обознался…

Глаза были сухие и горячие. У меня в груди стало припекать, пока они смотрели… «Обознался»!

Потом он сказал это вслух.

Парень, который возился у стола, быстро шагнул к нему, присел на корточки.

– Давай, Костя.

Матрос в бушлате выпрямился и стер со лба капельки пота.

Бушлат соскользнул с его плеча.

Я увидел, что оно забинтовано. Сквозь бинт проступало бурое пятно.

– Извините! Я не знал… Я…

– Боцман, это кто? – спросил раненый.

– Пополнение вот прибыло, – окая, ответил старшина, убиравший постель. – Юнга.

Мне показалось, что голос прозвучал в стороне – боцман словно отодвинулся. Близко маячило только это белое толстое от повязки плечо, пятно крови… «Рукав тельняшки распороли, когда перевязывали рану, – догадался я. – Недавно. Может быть, часа три назад, как раз когда я стоял на пирсе, ждал их». (Дежурный по дивизиону сказал, что «пятьсот тридцатый» в море, и я ждал на пирсе и знал только номер морского охотника, на котором буду служить. Номер – и все.) А в это время они…

– Небось одному юнге неизвестно? – насмешливо спросил раненый, повернув голову к боцману.

Тот помедлил.

– Чего?

– «Чего»…

– Ладно, поговорили! – сердито проокал боцман.

– Досыта. – Раненый вдруг повернулся ко мне. – Что я, не отлежался бы? Верно? В госпиталь сосватал! Брат милосердный.

Боцман только поморгал.

– Там сестрички хорошие, Костя, – ухмыльнулся матрос, завязывая шнурок на втором ботинке.

Раненый не ответил. Они долго молчали, потом Костя сказал вдруг:

– Не видать мне, значит, Ливерпуля. Пальмы, кокосы…

«Бредит?» – я испуганно взглянул на боцмана.

Тот обронил:

– Да нет там кокосов.

– Знаю. Все равно.

Я переступил с ноги на ногу, положил рядом свой вещмешок. Чувствовал себя паршиво, как гость, который пришел не вовремя. Не очень‑то понимаешь, что происходит, и – ни помочь, ни уйти…

– Суконку наденешь? – спросил матрос. Он завязал шнурки и поднялся.

– Да.

Боцман проворчал:

– Не тревожил бы рану‑то.

– Правда, Костя. Бушлат застегнем, и порядок. Больно будет надевать суконку.

– Она в рундуке.

– Потом снимать…

– Твои сестрички снимут, – сказал Костя и встал.

Я увидел на суконке винты двух орденов.

– Подождите, наизнанку ведь!

Нет, он надел ее правильно. Это ордена так были привинчены – внутрь… Сел, опять вытер лоб и посмотрел на меня.

– Юнга… Чтоб не поцарапались, ясно?

«Юнга» произнес насмешливо – юнец, мол. Салага… Но мне ни капельки не стало обидно. Одетый по форме «три»: в темно‑синюю суконку, на которой белели винты орденов, в черные брюки и хромовые ботинки, бледный, темноглазый, он сидел на рундуке, уже как‑то отдельно от всего и не был похож на других. Не потому, что боцман и второй матрос были в робах, и не только потому, что он, Костя, уходил в госпиталь. Он вообще был особенный. Герой. А ко мне три раза обращался.

Я жалел, что он уходит.

– Новый человек прибыл, – сказал Костя. – Хоть бы спросили, как да что…

Боцман мельком, неприязненно глянул на меня и, думая о своем, ответил:

– Посачкуешь пока в госпитале. Обойдется.

– Ладно, поговорили.

Это проокал Костя…

Боцман покраснел, уставился на мой вещмешок.

– БЧ какая?

– БЧ – четыре, – ответил я. – Радист.

И опять увидел Костины глаза. Он смотрел на меня так, будто сам только сейчас понял, что «прибыл новый человек». Потом сказал:

– Смена! Ну, давайте… – Отвернулся и попросил матроса, который помогал ему одеваться: – Заведи, Андрей, на прощанье.

Тот быстро, словно ждал этой просьбы, достал откуда‑то патефон, поставил его на стол, открыл. Зашипела пластинка:

Какое чувствую волненье…

Певец запинался, даже пропускал слова – пластинка была заигранная:

О Маргарита, здесь умру, у ног твоих!

«Какая‑то ария, – растерялся я. – Завели бы Утесова – «Раскинулось море широко»…» Казалось, что именно ария сбивает меня с толку: я эту музыку не знал и оттого чувствовал себя еще больше чужим. Музыка наполняла кубрик, а в днище шлепала вода, всплески были все то же, и так же пахло нагретым железом, но все уже изменилось, и я только понимал, что не был таким одиноким, когда смотрел на черные сопки, а потом спускался сюда по трапу.

Боцман стоял у стола, помаргивал белесыми ресницами. Матрос этот, Андрей, выпрямился за патефоном, будто аршин проглотил.

Костя сидел, опустив голову.

Я едва прикоснулся к их жизни, торчал здесь сам по себе, но Костя уходил, и получалось, что я уже не сам по себе, а «смена» – пришел на его место. Вот так – сразу! Бывает, приснится что‑нибудь до того отчетливо, что начинаешь понимать: это неправдоподобно, это снится. Бывает и наяву – так все ясно, что не верится. Слишком быстро все произошло.

Боцман и Андрей переглянулись.

– В кубрике! Оглохли?

– Есть, – отозвался боцман. – Не ори.

– Врач идет, – сказал вахтенный.

«Быстро», – опять подумал я.

Пришел капитан медицинской службы, чистенький, как стерильный бинт, с белыми погонами, белыми пуговицами на шинели и с черными усиками. Он оглядел всех большими добрыми глазами, потом сказал Косте точно по‑докторски:

– Ну‑с, молодой человек…

Костя сделал последнюю попытку:

– Может, на плавбазе отлежусь, товарищ капитан?

Врач не ответил. Он держал Костину руку, прощупывал пульс. Опустил ее.

– Так‑с. Вы собрались?

Костя стал надевать бушлат. Андрей хотел помочь – он отстранился, шагнул ко мне и протянул руку:

– Ты уж извини, аккумуляторы я давно не чистил.

И я больше не был один…

Мы смотрели, как по трапу переступают его хромовые ботинки.

…Он только со мной попрощался так – за руку.

На секунду ботинки замерли.

– Боцман, штормовка моя у Кравченко, – сказал сверху Костя. – Придерешься еще.

– А сапоги?

– В рундуке!

Исчез один ботинок, за ним – второй.

Потом ушел врач. Андрей хлопнул крышкой патефона.

– Провожу.

Боцман остался. Открыл рундук, вытащил оттуда сапоги и стал их осматривать.

– Подметки‑то менять надо…

Мне тоже захотелось уйти из кубрика. Но куда?

– Цирк… Показали в детстве картинку, и вырос – о ней думает. Кокосы!

Я сел на рундук у левого борта. Сколько можно стоять? Вытер лоб, он был мокрый.

– Ужинал? – спросил вдруг боцман.

– Нет.

– На камбуз иди. Гошин покормит.

«А глаза‑то! – думал я, выбираясь из кубрика. – На сапоги ласковее смотрел…»

Кок в белой куртке стоял спиной ко мне и ставил в углубление настенной полки стопку алюминиевых мисок. Слева от него, на плите, грудились два больших обреза, бачки поменьше и чайник. Все белое, надраенное. В другом углу – небольшой стол. Если бы не плита и стол, камбуз был бы в точности как железный шкаф для посуды.

– Меня боцман прислал. Только вот прибыл, – сказал я, глядя в белую спину кока.

Он обернулся. Лицо у него было добродушное, с ямочкой на подбородке. Но, конечно, смотрел свысока – все коки так смотрят.

«Пусть только скажет «салага», – подумал я.

– «Боцман прислал»! – Он отвернулся, пробурчал: – Ясное дело, боцман. Заботливый.

– Только вот прибыл, – повторил я, помолчав.

– Ну, и чего стоишь? Проходи, вон чумичка, миски – сыпь себе каши! Сухой‑то паек рубанул небось?

– Давно.

– Да не из этого бачка – рядом! Не видишь? Сыпь, не стесняйся – на корабле.

– А я и не стесняюсь.

– Ну‑ка, посторонись, – сказал кок. – Подливку сам отпущу.

Потом я сидел за столом и, согнувшись, ел гречневую кашу с подливкой. Подливки Гошин не пожалел.

А сам сел напротив.

– И какая же у тебя специальность?

– Радист.

– И не мечтал небось, что так повезет?

– Меня бы все равно взяли! Кто знал, что Костя ранен.

– Повезло тебе.

Я отодвинул миску.

– Доедай. – Гошин вздохнул. – Не понимает… Конечно, повезло – сразу в такое плаванье!

С минуту он следил за мной, пошевеливая густыми бровями, потом сказал вполне серьезно:

– В Америку идем. Ясно?

Я доел, облизал ложку. Посмотрел на него.

– Ладно разыгрывать…

И неожиданно икнул.

– Салага! – сказал кон.

И опять цокали по палубе мои подковки. На этот раз медленнее, не так легко и дольше – я прошел мимо люка, еще шагов семь на бак, остановился у носового орудия.

Ствол его настороженно смотрел вверх.

В небе исчезал последний свет, он скорее ощущался, чем был виден, а я такое небо помню с тех пор, как начались налеты на Москву, и оно всегда кажется мне тревожным.

Где‑то неподалеку, за причалами, не спал Мурманск.

Никогда не видел его огней. Не представляю даже, какие они – до войны ведь здесь не был… Этот город сразу встал передо мной затемненным, только затемненным. Как будто война идет не два года, а много дольше.

Я потрогал замок орудия. Металл был холодный. Остыл.

Подошел вахтенный.

– Ты чего тут?

– Нельзя, что ли?

Он зевнул.

– Может, и за меня отстоишь?

Я бы согласился. Ходил бы сейчас по палубе хозяином.

– Назначат – встану.

– Ты по специальности кто?

Третий спрашивает…

– Радист, – сказал я, поеживаясь.

Но вахтенный промолчал. Потом сказал:

– Значит, по боевому расписанию тоже здесь будешь. За точной наводкой, понял? Если радист.

– Радист, – подтвердил я.

Так‑то лучше, когда ясно. Одно свое место я теперь знал. Второе – радиорубка. Надо было идти в кубрик, пусть дают мне рундук и койку!

…В кубрике за столом сидел старшина, которого я еще не видел. Наклонив круглую голову, он что‑то писал. Волосы у него были подстрижены коротко, на плечах желтели двумя лычками аккуратные погончики. Карандашом он водил размеренно, не торопясь и не задумываясь, вообще выглядел очень спокойным. А боцман все возился с вещами. На рундуке рядом с Костиными сапогами теперь лежали телогрейка, ватные брюки и плащ.

– Поел?

– Так точно.

– Федор, пополнение…

– Вижу, – не переставая писать, отозвался старшина.

– Видит! – фыркнул боцман. – Ты хоть посмотри, кого тебе прислали‑то!

Старшина посмотрел. У него было простоватое скуластое лицо и очень внимательные глаза.

– Сними шинель, – посоветовал он. И стал водить карандашом дальше.

Я шагнул, поднял свой вещмешок. На линолеуме под ним отпечаталось маслянистое пятно…

Рядом тотчас шлепнулся кусок ветоши.

– Вытри, – сказал боцман. – В другой раз наряд вкачу. Ох, и вкачу!

– В солярке вот на палубе измазал, – пробормотал я, поглядывая снизу на его громадные сапоги.

Ладно, меня и не задело. Зато я знал теперь, где мое место по боевому расписанию. Пусть хоть сейчас тревога! Это настроение защищало от любых боцманских придирок. Больше – оно давало уверенность.

Все‑таки, когда боцман выбрался на палубу, стало легче, свободнее. Я усмехнулся, слушая, как он гудит на палубе: «Вахтенный, кто на берег сошел?.. Про‑во‑жа‑ет! Я ему покажу завтра…»

Федор сложил письмо треугольником и сказал:

– Да, проводил боцман корешка.

– Какого корешка?

– Костю.

«…покажу проводы‑то! Он мне палубу вылизывать будет, скрипач!»

– Они ведь и в увольнения друг без друга не ходили, – сказал Федор.

– Понятно, – соврал я.

Утром старшина повел меня чистить аккумуляторы.

Сначала мы вошли в боевую рубку. Федор подождал, пока я закрою на задрайки бронированную дверь, и кивнул в правый задний угол рубки:

– УКВ.

Ясно: зачехленный ящик в углу – ультракоротковолновая рация. Для связи между катерами дивизиона в походе. А в передней части рубки – штурвал, компас, там, где место командира, – ручки телеграфа. Я успел рассмотреть надпись: «Полный вперед».

Федор тем временем откинул крышку люка внизу. Я спустился вслед за старшиной в крохотный коридорчик – мы вдвоем еле поместились в нем. Неяркий плафон освещал три двери – в каждой стороне коридорчика. Только одна переборка, та, что к корме, была глухая.

– Тут акустик сидит, – сказал Федор, тронув первую дверь, – тут радиорубка, а напротив – каюта командира.

Он открыл дверь радиорубки, протиснулся туда, включил свет.

– Иди садись.

Я сел рядом с ним на рундук, за стол, покрытый линолеумом. Почти все место на столе занимала аппаратура: выкрашенные в шаровый цвет приемник, передатчик РСБ с разноцветной шкалой настройки, умформеры, радиоключ. Вкусно пахло аппаратурой. Это аромат, а не запах: тонкий аромат канифоли, разогретых и остывших проводов и серебристой пыльцы на радиолампах.

А в иллюминаторе над головой Федора тускнело рассветное небо.

– Хорошо, – сказал я. – Здорово.

Федор усмехнулся, помолчал, глядя на медный штырь – вывод антенны.

– Тут, под столом, – аккумуляторы. Отсоединены. Вытащи их на рундук. Только ветошь подстели, вот эту. И почисти.

– Ясно.

– Не вылезай, пока не закончишь, а то боцман найдет работу сразу. Понял?

– Понял.

Я остался один, сел за стол в радиорубке, прикрыл за собой дверь. Осмотрелся еще раз. Постучал на ключе: «Ливерпуль, Ливерпуль… боцман… кокосы, дай‑ка закурить…»

Ничего ключ – мягкий.

Нагнулся, заглянул под стол. Там стояли ящики с аккумуляторами. На ощупь сосчитал их – четыре ящика. Подтянул один к себе. Он оказался тяжелым. Ничего, справлюсь… Поднапрягся, коленом помог – поставил его на рундук.

В ящике было восемь батарей, восемь банок, соединенных между собой последовательно. Они здорово обросли солью. Я нашел в столе сломанный карандаш и стал выковыривать им соль из углов на крышке первой банки. Постепенно обнажилась черная поверхность крышки, и тогда я вспомнил о пробке. С нее и надо было начинать. Поздно я это понял: соль с пробки осыпалась и опять забила только что вычищенные углы.

Ничего. Работа нудная, зато самостоятельная.

Минут через десять мне удалось покончить с первой банкой: я выскреб всю соль из нее и насухо протер крышку ветошью, чтобы потом аккуратно смазать ее тавотом. Сидел потный, хотя шинель снял давно, как ушел Федя. Одна только банка, а всего ящиков четыре, и в каждом – по восемь таких…

Наверху лязгнули задрайки люка.

Я толкнул дверь и увидел на трапе громадные сапоги… Боцман. Он спустился, молча стал смотреть, как чищу. Стоял в двери и смотрел – затылком чувствовал.

А что ему тут смотреть – в радиорубке?

– Чистишь?

– Глажу.

– А молоко любишь? – сочувственно спросил боцман.

Я быстро взглянул на него и снова принялся ковырять обломком карандаша в аккумуляторной банке. Потом сказал: