И вот Перов умирал, не дописав «Пугачевцев», не докончив «Пустосвята», коими, быть может, собирался дать последний бой победоносным молодым новаторам…

Весна, май месяц. Мы, двое учеников, собрались в подмосковные Кузьминки навестить Перова. Хотелось убедиться, так ли плохо дело, как говорят, как пишут о Перове газеты. В Кузьминках встретила нас опечаленная Елизавета Егоровна. Мы пришли на антресоли дачки, где жил и сейчас тяжко болел Василий Григорьевич. Вошли в небольшую низкую комнату. Направо от входа, у самой стены, на широкой деревянной кровати, на белых подушках полулежал Перов, вернее, остов его. Осунувшееся, восковое лицо с горящим взором, с заострившимся горбатым носом, с прозрачными, худыми, поверх одеяла, руками. Он был красив той трагической, страшной красотой, что бывает у мертвецов. Василий Григорьевич приветствовал нас едва заметной бессильной улыбкой, пытался ободрить нашу растерянность. Спросил о работе, еще о чем‑то… Свидание было короткое. Умирающий пожелал нам успехов, счастья, попрощался, пожав ослабевшей рукой наши молодые крепкие руки. Больше живым Перова я не видел. Ездили к нему и другие ученики, и однажды был такой случай: в Кузьминки поехал навестить Василия Григорьевича один из его любимых учеников О. П. В‑в, добродушный, способный, но весьма примитивный малый, лохматый, с огромными рыжими усами. Его провели к больному. Поздоровался с гостем: «Ну что, Осип Петрович, плохо дело‑с!» Смотрит на него испытующим глазом, а Осип Петрович, не будь плох, и утешил больного: «Вот, говорит, в газетах пишут, что и Тургенев умирает»… – «Да». – Горько усмехнулся Василий Григорьевич. 29 мая (10 июня) 1882 года Перова не стало.

Группа учеников Училища живописи, ваяния и зодчества – участников первых ученических выставок 1878–1880 гг. Фотография

Весть эта быстро облетела Москву, достигла Петербурга. Смерть Перова была большим событием в художественном мире тогдашней России. Школа живописи, мы, ее ученики, готовились к встрече, к похоронам Перова… У заставы, куда должен был прибыть гроб, мы большой толпой дожидались его. В ненастный дождливый день, промокшие, пешком проводили его до Мясницких ворот в церковь Флора и Лавра. На другой день было назначено отпевание и похороны в Даниловой монастыре.

Смерть Перова было первое мое большое горе, поразившее меня со страшной, неожиданной силой[35].

Наступил день похорон. С утра начали приносить в церковь венки. Их было множество. Ожидались депутаты от Академии художеств, от Общества поощрения художеств, от Товарищества передвижных выставок, основателем которых был Перов, от музеев и пр.

Мы, молодежь, в этот памятный день были на особом положении: мы хоронили не только знаменитого художника Перова, мы хоронили горячо любимого учителя. Церковь за обедней была совершенно полна – собралась вся тогдашняя художественная и артистическая Москва. Было в полном составе Общество любителей художеств и весь Совет нашего училища. В нем находился и почетный член Общества – скромный, высокий Павел Михайлович Третьяков.

Провожатых было множество. Народ стоял вдоль панелей. Впереди процессии растянулись ученики с венками. Венок нашего натурного класса несли самые младшие из учеников Перова – Рябушкин и я.

Видя такие многолюдные похороны, подходили обыватели спрашивать: «кого хоронят?» – и, узнав, что хоронят не генерала, а всего‑навсего художника, отходили разочарованные. Медленно двигалась процессия к Данилову монастырю, куда за много лет по той же Серпуховке, мимо Павловской больницы, провожали Гоголя (а позднее Перов нарисовал рисунок: «Похороны Гоголя его героями»[36]).

Вот показались башни и стены древнего монастыря, о котором летопись говорит так: «Некогда сей монастырь построен был Даниилом князем московским на берегу Москва‑реки. Позднее он был разорен татарами и возобновлен великим князем Иоанном Васильевичем Третьим».

Данилов монастырь издавна служил местом упокоения многим русским людям, писателям и художникам. В его стенах сном вечным почивали Гоголь, Хомяков, Языков, Николай Рубинштейн, наконец, Перов[37].

У ворот монастыря печальную процессию встретили настоятель с братией и с песнопениями проводили гроб до могилы.

Наступили последние минуты. Из толпы отделился Архип Иванович Куинджи. На могильный холм поднялась его крепкая, небольшая, с красивой львиной головой фигура. Куинджи говорил недолго, говорил от лица старых товарищей‑передвижников. Его речь не была ораторской, но сказал ее Куинджи – автор «Украинской ночи» и «Забытой деревни»[38]– и его благоговейно слушали. Куинджи кончил. Толпа подалась, расступилась – явился прямо с поезда запоздалый Григорович. Бледный, взволнованный, он на ходу бросил плащ, – плащ концом упал в могилу… Высокий красивый старик Григорович говорил свободно, мастерски, говорил он напутствие старому другу в далекий путь… Но голос изменил, на глазах выступили слезы, волнение передалось окружающим, послышались рыдания…

Вот и последнее расставание. Как тяжело оно нам! Гроб опускают, земля глухо стучит где‑то внизу. Все кончено. Скоро вырос намогильный холм… Все медленно расходятся, мы, ученики покойного, уходим последними…

Перова больше нет среди нас. Осталось его искусство, а в нем его большое сердце.

Вечная память учителю!

П. П. Чистяков

В начале 80‑х годов[39]из Московского Училища живописи я перешел в Петербургскую Академию художеств. В те годы старая Академия доживала, так сказать, свои последние дни.

Ректором тогда был Ф. И. Иордан, а среди профессоров был П. П. Чистяков[40]. О нем шла слава, как об единственном профессоре, у которого можно было учиться.

Помню, в первый месяц в натурном классе, куда я поступил, дежурным по этюдам был В. П. Верещагин, на вечеровом – Шамшин.

Оба они после наших москвичей – Перова, Евграфа Сорокина, Прянишникова, Саврасова – показались мне неживыми. Они лишь формально исполняли свои обязанности.

Но скоро мы узнали, что на второй месяц в этюдном будет Чистяков. Ученик и горячий почитатель Перова, я заранее ревновал его к Чистякову. Настал второй месяц, в классе появился Павел Петрович.

Все заметно ободрились, ожили. Я напряженно прислушивался, и все то, что до меня доходило, что вызывало восторги, горячо обсуждалось молодежью, мною принималось, если не враждебно, то с большими сомнениями, с критикой.

Дарование, ум, темперамент, манера обращения, манера говорить, давать советы Чистякова так не были похожи на Перова.

Там и тут была острота, неожиданность, своеобразие, но стиль у обоих был разный, и этот‑то чистяковский стиль мне не давался, ускользал от меня, и самая острота его меня раздражала.

Подошел Павел Петрович и ко мне. Этюд мой был безнадежно плох. Павел Петрович сделал мне замечание общего характера и больше во весь месяц ко мне не подходил.

Как‑то на вечеровом мне указали на сидящего впереди меня Врубеля. Он рисовал «в плафоне» детали натурщика – руку, ухо, еще что‑то. Рисунок был подробно сработан, умно штудирован, убедителен, но прием идти не от общего к частностям (сорокинский прием), а от частностей – неизвестно куда, мне не нравился[41]. Восторги, расточаемые Врубелю, который был одним из любимых учеников Чистякова, меня не трогали. Тогда же указали мне еще нескольких учеников‑чистяковцев. Рисунки их отличались теми же приемами. Оценить их в то время я не мог. В этюдном классе в те дни наперерыв копировали этюд В. Е. Савинского, одного из ближайших учеников Чистякова. Этюдом восторгались; он и мне нравился, хотя я и не мог разобраться чем. Учебный год проходил, мои дела были плохи: я совсем отбился от Академии. Чистяков, которого прославляли на все лады, был мне чужд.

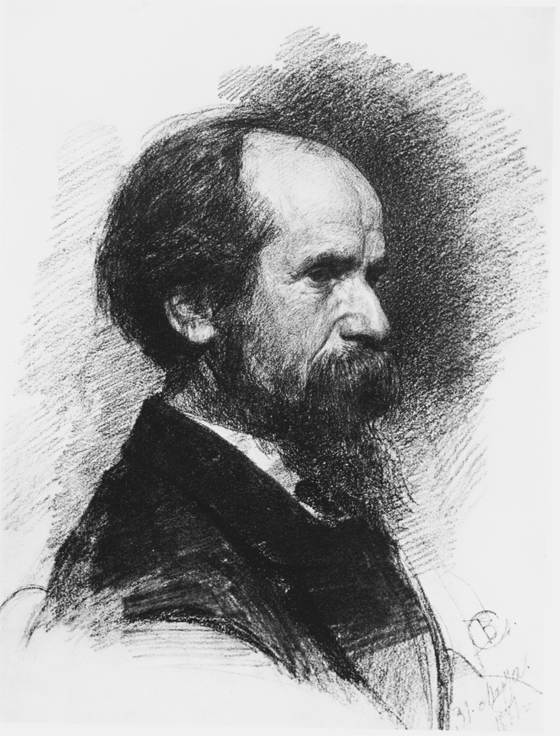

В. А. Серов. Портрет П. П. Чистякова. 1881

Я стал бывать в Эрмитаже, стал его ежедневным посетителем, начал копировать «Неверие Фомы» Вандика, и эта копия (ее тогда многие заметили, хвалили) как‑то примирила меня с Петербургом.

В Эрмитаже однажды подошел ко мне и познакомился Крамской, пригласил бывать у него, и я под его руководством, далеко не возмещавшим собой Перова, задумал две‑три жанровые картины, так напоминавшие любимых москвичей – Перова, Маковского, Прянишникова, хотя темы их и брал из петербургской жизни[42].

Эскизы этих картин я показывал Крамскому, он их похваливал; таким образом, время шло да шло.

Так я прожил в Петербурге года три, ничему не научившись. За это время умер от чахотки Перов, и скоро я вернулся на старое пепелище – в Московское Училище.

Там дело пошло лучше, я кончил курс, написал большую неудачную историческую картину[43], поставил ее на конкурс в Общество поощрения художеств, получил за нее премию, а от умирающего Крамского – нагоняй, и снова очутился бы перед глухой стеной, но за это время в жизни моей произошло событие большого значения, и мое художественное внимание было им направлено далеко в сторону, результатом чего было появление картин: «Христова невеста», «Пустынник» и «Видение отроку Варфоломею»[44]. В это время я стал бывать в мамонтовском Абрамцеве и там увидел удивительный портрет чистяковца Серова «Верушки Мамонтовой»[45]. Тогда я не был уже так простодушен, и портрет Мамонтовой поразил меня, восхитил, перед ним было над чем задуматься, и я сильно задумался. Результатом всех этих обстоятельств было то, что после своего «Варфоломея», давшего много сладких и горьких минут, я решил, что я неуч, что я должен переучиваться заново и идти за этим не к кому другому, как к П. П. Чистякову.

Мастерская П. П. Чистякова в Академии художеств. 70–80‑е гг. Фотография

Мысль эта сверлила мое сознание, была неотступна, и я поделился этим с моими новыми друзьями и наставниками – передвижниками, поведал им о своем намерении.

Помню, Н. А. Ярошенко высмеял меня, назвал мои мечты «блажью», сказал, что учиться можно и на картинах, говорил, что их от меня ждут товарищи‑передвижники. Однако я твердо решил с осени, бросив думать о картинах, о передвижных успехах, идти к Павлу Петровичу «открыть ему душу» (мы, москвичи, привыкли при покойном Перове «открывать душу» и проч.). К такому намерению побуждало меня и то, что, по слухам, к моему «Варфоломею» Павел Петрович отнесся благосклонно.

Но тут подвернулся А. В. Прахов. Он с В. М. Васнецовым еще после «Пустынника» наметили привлечь меня к росписи киевского Владимирского собора, а после «Варфоломея» решение это было принято ими окончательно.

Прахов предложил мне работать в соборе. Не сразу дал я свое согласие, не сразу расстался с мыслью переучиваться у Чистякова.

И только, побывав в Киеве, посмотрев, что там натворил Васнецов, я не устоял и приглашение Прахова принял[46].

В эти годы произошло мое сближение с П. П. Чистяковым.

Всякий раз, как я приезжал то из Киева, то из Абастумана[47]или из Москвы, я бывал у Павла Петровича, бывал и на дому и в мозаичной мастерской[48]. Отношение ко мне Павла Петровича было неизменно благожелательным. Особенно, помню, он озабочен был тем, чтобы образа, заказанные мне офицерами кавалергардского полка для мозаики храма Воскресения («Воскресение Христово» и «Александр Невский»)[49], благополучно прошли через комиссию, в которой были Павел Петрович, гр. И. И. Толстой и не любивший меня М. П. Боткин.

Павел Петрович не раз заходил ко мне в мастерскую, давал ценные советы, которые я с благодарностью принимал, а позднее он с особенным вниманием следил за исполнением моих образов в мозаичной мастерской, радуясь вместе со мной тому, с каким искусством и любовью мозаики выполнялись старейшими и талантливыми мастерами Кудриным и Сильсеновичем.

Тогда я уже любил Павла Петровича и мог оценить его систему, его значение как учителя и как большого художника.

Я любил его оригинальный ум и самобытную образную речь и такую русскую, русскую душу его.

Теперь, стариком, я с радостью вспоминаю свои встречи с Павлом Петровичем и сожалею о том, что Владимирский собор отвлек меня от моего намерения пройти лучшую школу, чем та, которую я получил в юности, что дало бы, вероятно, иные результаты и избавило бы меня от многих ошибок и горьких дум.

И. Н. Крамской

В начале 80‑х годов[50], переехав из Москвы в Петербург, я поступил в Академию художеств. Занятия мои в ней пошли плохо, и я вскоре охладел к ней – стал ежедневно посещать Эрмитаж, стал копировать «Неверие Фомы» Вандика. Работа шла успешно. Посетители часто останавливались около меня, выражая свою похвалу. Как‑то подошел всесильный министр внутренних дел Тимашев, мой земляк‑уфимец, сам чуть ли не скульптор, – он тоже нашел копию удачной, похвалил – словом, в Эрмитаже я нашел себе большее удовлетворение. По понедельникам в определенный час приезжал туда Крамской давать уроки вел. кн. Екатерине Михайловне и до начала урока, а иногда после него он проходил анфиладой зал к дочери американского посла, копировавшей что‑то, и делал ей свои замечания. В первый раз, я помню, мимо меня прошел непохожий на обычного посетителя ничем – ни своим лицом, ни повадкой, ни костюмом. В фигуре, лице было что‑то властное, значительное, знающее себе цену. Костюм был – фрак. Министр, да и только… И вот, оказывается, этот важный господин, этот министр был И. Н. Крамской, находившийся тогда в зените своей славы.

Я стал следить за ним с юношеским волнением. И, помню, как‑то в один из понедельников, когда копия была почти закончена, вдали показалась фигура Крамского, раздались его какие‑то особенные шаги, шаги «значительного человека», и совершенно неожиданно он, поровнявшись со мной, повернул, подошел ко мне вплотную, окинув копию внимательно, спросил, как моя фамилия, где учусь, давно ли в Петербурге. Я ответил, что зовут меня так‑то, учусь в Академии, из Москвы, ученик Перова, что с Академией не в ладах. Говоря о Перове, видимо, чем‑либо выдал свои неравнодушные чувства к нему, что понравилось Крамскому. Кончилось дело совсем неожиданно: Крамской пригласил меня бывать у него, просил не откладывать свой приход и дал адрес.

И. Е. Репин. Портрет И. Н. Крамского. 1882

Через несколько дней, принарядившись изрядно, – однако, полагаю, имея вид порядочного «бурсака», – я пустился на Малую Невку, где тогда, в доме Елисеева, жили Крамской, Куинджи, Литовченко, Клодт, Волков и еще кто‑то из передвижников. Поднявшись на третий этаж, с замиранием сердца я позвонил; прошла минута, дверь отворилась, и передо мной стояла дама, красивая, средних лет, в каком‑то необычном костюме, не то в греческой, не то в римской тунике. Я спросил Ивана Николаевича, назвал свое имя, меня пригласили войти. Вид мой едва ли был боевой; все меня поражало своим великолепием, я мысленно говорил: «Так вот как живут настоящие художники».

М. В. Нестеров. Домашний арест. 1883

Красивая дама была жена Крамского. Она скоро увидала, что со мной каши не сваришь, позвала лакея и приказала провести меня к Ивану Николаевичу в мастерскую, которая была в верхнем этаже по той же лестнице. Большая комната с верхним светом была освещена сильными лампами. Крамской в блузе стоял перед мольбертом, работал портрет какого‑то старого господина; оказалось, портрет писался с фотографии, и господин был какой‑то скончавшийся общественный деятель.

Крамской поздоровался любезно, попросил садиться и, продолжая писать, расспрашивал подробно то, что ему хотелось знать. Я отвечал и в то же время присматривался, как живут и работают большие художники. В мастерской не было ничего лишнего: ни пуфов, ни букетов Макарта, всего того хлама, каким были полны студии многих живописцев. Римская арматура на стенах, кое‑что из материй да несколько начатых работ на мольбертах.

М. В. Нестеров. Эскиз к картине «Задавили». 1883

За разговором отворилась дверь, и в мастерскую вошли двое молодых людей: один повыше, другой невысокий в пенсне. Крамской оглянулся, протянул: «а‑а» – и, обращаясь ко мне, сказал, указывая на вошедших: «Два мои сына – Коля и Толя… Н‑но – не бог весть, что за ореолы!» После этого скоро все мы отправились вниз, где нас ждали к вечернему чаю. Тут были и свои и чужие. За большим столом всего было вдоволь; из семейных, кроме жены Ивана Николаевича, Софьи Николаевны, помню дочь, тогда молодую девушку, Софью Ивановну, двух упомянутых сыновей и еще третьего – маленького кадета Сережу, красивую племянницу Ивана Николаевича, а из посторонних – чудака Литовченко и тогда имевшего успех акварелиста Александровского, рисовавшего по заказам гвардейских полков формы этих полков и наиболее замечательных служилых гвардии тех дней.

Александровский был весьма самодовольный и гордый своей специальностью господин, украшенный множеством орденов маленького размера на цепочке. Я в первый вечер приглядывался, больше помалкивал, стараясь разобраться во всем виденном, отделяя настоящее от «так себе», и пришел к заключению, что настоящее – это сам Крамской, остальное же все лишь фон, инсценировка для этого настоящего и нужного, в чем позднее окончательно убедился, тем более ценя самого Крамского с его огромным умом, характером, авторитетом, превышающим талант, все же большой. С упомянутого вечера я стал время от времени бывать у Крамского, стал привыкать к обстановке его жизни; установились более простые отношения с ним.

М. В. Нестеров. Автопортрет. 1882

Иногда я приносил ему свои работы, преимущественно эскизы. Большинство из них были жанры. Темы их были часто публицистические: в них сквозил перовский «сатирический» характер. То рисовал я, под впечатлением виденного, «Задавили», где бичевал какого‑то сенаторского кучера, задавившего своими рысаками маленького чиновника; тут же был и сам сенатор, был и расторопный городовой, и негодующий студент в пледе, и народ – все тут было, как полагалось по правилам того времени[51]. То рисовал я купца‑домовладельца, измывающегося со своим единомышленником‑дворником над семейством бедных уличных музыкантов: больной матерью с двумя голодными детьми, называя свое, бичующее нравы создание «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет»[52]. А то, насмотревшись у себя дома на жизнь своих квартирных хозяев – быт мелкого чиновничьего люда, изображал этот быт. Тут была и злая старуха теща, и ведьма‑жена, и неудачник ее муж Петя, которого после получки и пропития жалования сажали, отобрав у него сапоги и платье, на несколько дней под арест вязать чулки[53].

Все это я приносил на просмотр и критику Ивану Николаевичу. Он не разрушал моего перовского настроения, был очень со мною бережен, полагая, что придет час, когда я сам почувствую запоздалость моей сатиры. Я помню: раз, когда я принес ему эскиз «Домашнего ареста», он его одобрил и посоветовал не ограничиваться эскизами, а теперь же остановиться на одном из них и попробовать писать картину, причем, имея при мастерской свободную маленькую комнату, предложил переехать к нему и работать под его руководством. Я обещал подумать, а, подумав, решил с благодарностью отклонить столь лестное по тем временам для меня предложение. Видимо, инстинкт подсказывал мне, всегда свободолюбивому, и тут оберечь мою самостоятельность, и я принялся очень ретиво за материал к «Домашнему аресту». Картину тогда же написал. Она была на конкурсе в Обществе поощрения художеств. Но премии не получила, да и не стоила этого.

Так шло время между работой дома, Эрмитажем, Крамским и нечастыми посещениями Академии, где, за исключением П. П. Чистякова, которого система в то время мне была не по душе, не на чем мне было душу отвести.

Как‑то, придя из Академии, я узнал, что заболел Крамской. Я тогда же отправился к ним и узнал, что болезнь серьезная, аневризм, и что больного спешно отправляют в Ментону. Попрощался я с Иваном Николаевичем, таким усталым, постаревшим, и зажил своей обычной жизнью выбитого из колеи академиста, изредка помышляя бросить Академию и вернуться в Москву к любимому Перову. Это было не легко: ведь все мои приятели в Академии преуспевали, получали медали, награды, и я один оплошал, обвиняя в этом не себя, а кого‑то неведомого, какую‑то систему, уставы, профессоров, а дело было только во мне, в моем нежелании признать, что Академия – только школа.

Прошло, помнится, около года[54]. Крамской вернулся из Ментоны; по слухам, здоровье его мало улучшилось. В один из праздников я отправился к нему. Был вечер. Меня провели в кабинет, там был полумрак, какая‑то тревожная таинственность. Были видны люди, но сразу разобрать, кто был и сколько, было не легко. Осмотревшись, я увидел в глубине на большом диване или тахте фигуру, к которой было устремлено общее внимание присутствующих, – я направился туда и разглядел Крамского. Он был одет в какой‑то бархатный черный балахон наподобие широкой кофты, обшитый, как тогда мне показалось, горностаем. Он ласково поздоровался со мной и предложил мне сесть с ним на тахту. Мне не казалось это удобным. Однако делать было нечего, и я неуклюже полез к стенке. Начались расспросы: что я делаю и пр. Все почтительно молчали, и вообще чувствовалась во всем какая‑то сговоренность присутствующих не волновать больного. Вечер был для меня тягостный, и я ушел с смутным сознанием, что дело плохо и что Иван Николаевич болен тяжело и опасно. В этот период времени я бывал в доме Елисеева не часто, думая все время, как мне покончить с Академией, и, наконец, решил ее бросить и вернуться в Москву, о чем и пришел сообщить Крамскому; он выслушал меня, но решения не одобрил, и тем не менее я вскоре уехал.

В последние годы жизни, избалованный вниманием общества, успехами, – а быть может, причиной тому была болезнь, – Крамской стал проявлять некоторые странности.

Вот что мне пришлось когда‑то слышать.

В те времена в Петербурге жил‑поживал некий нотариус Иванов, человек обеспеченный, имевший одну непреоборимую страсть, – он любил знаться с «знаменитыми людьми»: для него «слаще меда» было похвастать, что он еще вчера утром был у Михаила Евграфовича Салтыкова‑Щедрина и тот ему «совершенно интимно» передал нечто пикантное и злое, а вечером он проиграл в карты столько‑то Николаю Алексеевичу Некрасову… Иванов знался с художниками, артистами, конечно, прославленными, и был полон их славой. С виду Иванов был небольшой, толстенький лысый человечек с рачьими глазками, прекрасно одетый, с массивной золотой цепочкой и кучей «юбилейных» брелоков на округлом брюшке. Он был весьма подвижной, сангвинический господин. И вот однажды к нему в контору на Невском заезжает И. Н. Крамской. Его радостно встречает Иванов в своем роскошном кабинете, предлагает чудесные сигары, спрашивает, чем он обязан такому приятному посещению. Иван Николаевич сообщает о каком‑то своем «деле», где необходимо свидетельство нотариуса, и вот он у него… На звонок является угреватый клерк, ему передают дело с тем, чтобы все было исполнено немедленно…

М. В. Нестеров. До государя челобитчики. 1886

Тем временем Иванов сообщает своему знаменитому клиенту последние сплетни… Дело готово, и Иванов почтительно предлагает Ивану Николаевичу подписать, где следует, свое имя, фамилию, но тут‑то и вышло нечто совершенно неожиданное. Иван Николаевич недоуменно и как бы с состраданием глядит на бедного нотариуса и подписать бумагу отказывается, ссылаясь на то, что «я – Крамской»… Нотариус старается пояснить Ивану Николаевичу, что это «так полагается», что это уж такая устарелая, глупая формальность, без которой бумага недействительна, и что исполнить ее необходимо. Однако Иван Николаевич был непоколебим, ибо ведь «он – Крамской» и сего – совершенно достаточно. И долго бедному Иванову пришлось доказывать необходимость совершенно отжившей формальности, пока Иван Николаевич, как бы снисходя к глупым пережиткам времени, сказал: «Ну, если уж так, то извольте» – и подписался, где следует: «Крамской».

Вернулся я в Петербург, вызванный телеграммой приятеля, что посланная на конкурс картина моя «До государя челобитчики» удостоена половинной премии. Картину надо было взять из Общества поощрения и поставить на академическую выставку. Устроив все, я отправился к Крамскому, по слухам, тяжело больному. Нашел его сильно постаревшим, каким‑то сосредоточенным, задумчивым. Двигаться ему было не легко, и он больше сидел. Расспросив меня о Москве и моих делах, он перешел прямо к картине моей, виденной им на конкурсе. То, что он тогда говорил, было столь же неожиданно, как поучительно. Речь его для меня, имевшего некоторый успех тогда, получившего за картину в Москве большую серебряную медаль и звание художника, а в Питере премию, была горькой пилюлей, даже не позолоченной. Крамской говорил, что он недоволен мною, считая, что я раньше был ближе к жизни, и он ждал от меня не того, что я дал. Он находил картину слишком большой для своей темы (она была 3–2½ аршина), что сама тема слишком незначительна, что русская история содержит в себе иные темы, что нельзя, читая русскую историю, останавливать свой взгляд на темах обстановочных, мало значащих, придавая им большее значение, чем они стоят. Говорил Иван Николаевич, несмотря на явную трудность, горячо, горячее, чем обычно. Видимо было – и я это, к счастью, почувствовал тогда же, – что он не обидеть меня хотел, а только сбить с ложного пути, что судьба моя ему небезразлична. Он говорил, что верит, что я найду иной путь, и путь этот будет верный.

В столовую вошла дочка Ивана Николаевича Соня (в том возрасте, как она изображена на портрете, что в Русском музее[55]). Она была нарядно одета, боа из светлых перьев вокруг шеи. Соня повертелась около отца, спросила, нравится ли она ему. Он, усталый, ответил: «Да, Сонечка, очень». Вошла Софья Николаевна, обе спешно простились, уехали куда‑то на званый вечер…

Иван Николаевич, в тяжелом раздумье, спросил меня, читал ли я «Смерть Ивана Ильича»?[56]Я ответил, что читал…

Я ушел, полный благодарного чувства к искренности Ивана Николаевича. Свидание это было последним, я скоро уехал в Москву, и там мы узнали, что Крамской скончался за работой. Он писал портрет доктора Раухфуса, внезапно вскрикнул, и кисть из руки Ивана Николаевича выпала навсегда[57].

Крамской сделал все, что ему положено было. Сделал в размер своего дарования, всегда сдерживаемого сильным контролем необычайного ума. Он был столько же художник, как и общественный деятель. Роль его в создании Товарищества передвижных выставок была первенствующей. Очень требовательный к себе, он был гораздо снисходительнее к своим друзьям художникам. Благородный, мудрый, с редким критическим, даром, он был незаменим в товарищеской среде. Его руководящее начало чувствовалось во всем, что касалось славы и успеха Товарищества того времени. Думается, он был бы незаменимым в деле возрождения тогдашней Академии художеств. Это был бы ректор ее по призванию. Но судьба его была решена, вместе с тем была решена и судьба Академии, не оправдавшей тогда возлагаемых на нее надежд. Со смертью Крамского незаметно стали приходить в упадок и дела Товарищества. Заменить его как администратора, как идейного руководителя было некому.

Мы должны оценить значение Крамского в русском художестве. Ему будут оказаны те честь и место, которых он достоин. Лично я ему признателен за многое, что не услыхал бы в те времена ни от кого. В Академии я был одинок, и лишь Крамской своим участием оживил мое одиночество и рассеял закравшееся сомнение в моем призвании.

Вечная ему моя благодарность!

Н. А. Ярошенко

В давно минувшие годы моей молодости самым свободомыслящим, «левым» художником слыл, несомненно, Николай Александрович Ярошенко; безупречный, строго‑принципиальный, он был как бы «совестью» художников, тогда как их «разумом» был И. Н. Крамской, и они в Товариществе передвижников выгодно дополняли друг друга.

Я узнал Николая Александровича в свои ученические годы, в год, памятный мне на всю долгую мою жизнь (1886). Тогда я кончал Училище живописи и ваяния, писал картину на звание «классного художника» в отведенной мне в школе мастерской, где пропадал я целыми днями. И не раз моя Маша[58]придя ко мне, шутя говорила, что я не ее, а «картинкин», что было в какой‑то мере правдой. Неудовлетворенный, неустанно работая над своей картиной, я, быть может, подсознательно чувствовал, что не в ней я найду себя, лицо свое, а где оно скрыто, – пока не ведал, не знал.

Помню, дело было ранней весной; в мою мастерскую постучались, а затем вошли двое… Один был любимый наш преподаватель, другой – артиллерийский полковник. Илларион Михайлович Прянишников, так звали преподавателя, представляя меня своему спутнику, сказал: «Вот, Николай Александрович, рекомендую вам нашего будущего передвижника». Для меня такая рекомендация была в те годы «слаще меда», да и кто из нас не мечтал добиться такого счастья: ведь передвижники в то время были на вершине своей славы, они господствовали над всей художественной братией тех дней.