Бори, старая самка шимпанзе, у которой медики заподозрили инфекцию уха, обратилась к нам со странной просьбой. Когда мы были у нее в спальном помещении, она все время махала рукой в направлении стола. На столе не было ничего, кроме маленького детского зеркальца в пластмассовой рамке. Через несколько минут мы решили, что Бори, наверное, хочет получить это зеркало, и дали его ей.

Она взяла зеркальце в одну руку, другой подобрала соломинку и, поставив зеркало так, чтобы видеть в нем собственное ухо, начала ковырять в нем. Обезьяна прочищала ухо и тщательно наблюдала за процессом в зеркало, как будто это и было единственной целью ее просьбы. Может быть, такое действие покажется вам очень простым, но на самом деле оно требует определенного интеллекта. Во‑первых, Бори должна была понимать, что можно увидеть себя в зеркале, – а такое понимание доступно немногим животным, хотя, конечно, у человекообразных обезьян узнавание себя в зеркале – дело, хорошо задокументированное. Во‑вторых, она должна была заранее спланировать всю процедуру – а иначе почему она использовала зеркало сразу же по конкретному назначению?

Часто считается, что животные – пленники ситуации «здесь и сейчас», но Бори должна была дождаться нашего визита, чтобы попросить нужную ей вещь. У человекообразных обезьян планирование развито достаточно хорошо. Среди других примеров – дикие шимпанзе, готовые нести длинные стебли травы за много километров, чтобы потом у гнезда термитов использовать их как ловчие приспособления. В зоопарке шимпанзе иногда собирают в ночной клетке целые охапки соломы, прежде чем выйти наружу в холодную погоду. Но самый, пожалуй, известный случай планирования связан с Сантино, самцом шимпанзе из шведского зоопарка. Каждое утро еще до появления посетителей он не спеша собирал камни из рва вокруг вольера и складывал их в аккуратные небольшие кучки в укромном месте. Таким образом он готовил для себя оружейный арсенал к моменту, когда зоопарк открывается. Как многие самцы шимпанзе, Сантино несколько раз в день начинал метаться по вольеру, вздыбив шерсть, и пугать остальных членов колонии. Частью представления при этом является швыряние камнями, в том числе и в посетителей. Но если большинство шимпанзе в этот критический момент оказываются с пустыми руками, то Сантино всегда был во всеоружии. Камни, собранные в спокойной обстановке, без адреналина в крови, оказывались весьма кстати.

Эксперименты по выяснению способностей обезьян к планированию восходят к работе Вольфганга Кёлера, который еще в 1920‑е гг. подвешивал для человекообразных банан под потолком и снабжал их ящиками и палками. Как мы уже видели, слоны тоже способны решить эту проблему. Не так давно обезьянам начали предлагать орудия, которые в данный момент использовать было не для чего, но которые могли пригодиться позже. Приматы предпочитали эти орудия немедленному вознаграждению и терпеливо дожидались возможности их использовать, надеясь на будущие блага. В одном инновационном тесте ученые решили посмотреть, способны ли человекообразные обезьяны придумать решение, которого никогда прежде не видели. Они дали обезьянам прозрачную коробочку с очищенным орешком на дне, слишком узкую, чтобы орех можно было достать пальцами. Никаких орудий в вольере не было. Что же делать? Но обезьяны нашли решение. Испытуемый направился к крану, набрал воды в рот и выплюнул ее в коробочку. Одной порции оказалось недостаточно, так что ему пришлось сходить к крану несколько раз, прежде чем он смог вытащить всплывший орех пальцами. А один самец оказался даже более креативным – он добился той же цели, просто пописав в контейнер.

Предвидение будущего и сознание смерти в принципе могут сложиться в понимание собственной смертности. Но несмотря на то, что наши родичи‑приматы разделяют многие наши черты (в том числе воображение и ориентацию на будущее), остается неясным, думают ли они о своей собственной смерти. В качестве иллюстрации можно привести случай с Рео, шимпанзе из Института исследования приматов Университета Киото. В расцвете сил Рео перенес воспаление спинного мозга, в результате чего его полностью парализовало, начиная от шеи. Он мог есть и пить, но совершенно не владел своим телом, сильно похудел, на его теле образовались большие пролежни. Ветеринары и студенты ухаживали за ним круглые сутки в течение шести месяцев. Рео поправился, но самое интересное, пожалуй, то, как он реагировал на свое лежачее состояние.

«Всем, кто участвовал в уходе за ним, было ясно, что отношение Рео к жизни в тот период, когда он был полностью парализован, нисколько не изменилось. Он часто дразнил студентов, брызгая на них водой, – в точности также, как до болезни. Его взгляд на жизнь во время болезни был таким же, как до того; мы не заметили никаких перемен, хотя он лежал тощий, как вешалка, и был весь покрыт болячками. Прямо говоря, его, похоже, нисколько не беспокоило его будущее. Он не впадал в депрессию, хотя нам его положение представлялось чрезвычайно серьезным».

Наше хваленое воображение похоже на обоюдоострый клинок. С одной стороны, оно порождает отчаяние в ситуации, когда примат может оставаться невозмутимым, но с другой – дает надежду, потому что позволяет представить себе лучшее будущее. Мало того, мы заглядываем в будущее так далеко, что понимаем: наша жизнь тоже придет к концу. Это понимание целиком пронизывает нашу жизнь и заставляет непрерывно искать ее смысл; оно же порождает горькие шутки на тему «Жизнь такая сука, а потом ты умираешь». Неизвестно, появилась бы у человека вера в сверхъестественное, если бы не этот вечный дамоклов меч над головой. Отчасти ответ на вопрос дает исследование, согласно результатам которого чем сильнее человек сознает собственную смертность, чем больше думает об этом, тем сильнее он верит в Бога. Условно говоря, эти люди ощущают раскачивание лодки и, подобно большинству путешественников в бушующем море, апеллируют к высшим силам.

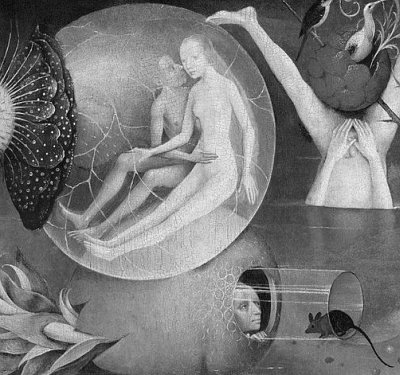

Но прежде чем прийти к выводу о том, что танатофобия[103]разделяет нас и наших ближайших родичей, следует сказать еще об одном – о том, о чем я не могу не думать всякий раз, разглядывая «Сад земных наслаждений» Босха. Большую часть времени мы, вместо того чтобы думать о смерти, отгоняем эти мысли прочь. Ни один нормальный человек, конечно, не станет отрицать тот факт, что он смертен, но многие ведут себя так, как будто им предстоит жить вечно. Картина Босха представляет собой одно большое предостережение против этой иллюзии. В «Саду» полно одиноких людей среднего возраста, занятых собственными маленькими удовольствиями. «Без всякой мысли о будущем, – по словам одного эксперта, – их единственный грех – неведение греха». Несмотря на то, что тут изображено множество людей, каждая из обнаженных фигур кажется одинокой и устремленной вовнутрь; в этом они похожи на современных подростков, которые даже в компании остаются приклеенными каждый к своему смартфону. Гедонисты на центральной панели «Сада» не растят детей и не производят ничего полезного; они заключены в собственные экзистенциальные коконы, разве что иногда предаются эротическим играм, для которых нужен партнер. Если это рай вожделения, то это рай, лишенный цели и свершений. Люди в нем, кажется, ничего не знают о большом мире, о смерти и разрушении, которые с неизбежностью уготованы и им. Они ведут себя так, будто бессмертны. С другой стороны мы, зрители, видим ужасающую правую панель и знаем, что ждет их буквально за углом, защищающим их от внешнего мира. Человек справа, с другой стороны, смотрит через стеклянную трубу (намек на алхимию) на крысу. Символизм неясен, но я невольно вижу в этом человеке ученого‑бихевиориста.

Турецкая писательница Элиф Шафак на радиошоу «Шестьдесят две секунды на идею, способную изменить мир» обратилась за вдохновением к рекомендации суфистов вкусить смерть прежде смерти. Буддизм тоже знаком с этой идеей и предлагает прибегнуть к подобному средству, чтобы освободиться и принять свою смерть. Но поскольку современный мир основан на отрицании смерти, сказала Шафак, нам всем следовало бы посетить специальный салон вроде парикмахерской, где на один час нам дали бы ощутить смерть, нашу собственную смерть. Она утверждала, что такая процедура смягчила бы сердце и научила бы нас полнее ценить жизнь. Хотя все мы понимаем, что смертны, применить это знание в реальной жизни нам очень трудно. Выслушав ее предложение, я решил, что это было бы очень полезно для людей среднего возраста, но моим сверстникам уже не нужно. Люди моего поколения или видели смерть своих родителей, или готовы к тому, что она может произойти в любой момент. Нам приходилось терять братьев или сестер, друзей, супругов, может быть, даже детей. У нас есть друзья, страдающие болезнью Паркинсона, раком, синдромом Альцгеймера или другими страшными заболеваниями. Чем старше мы становимся, тем сильнее чувствуем разрушительное воздействие физического характера, связанное с собственным старением, тем отчетливее ощущаем, что наше время на земле ограничено.

Многочисленные искатели удовольствий «Сада земных наслаждений» живут каждый в собственном коконе. Пузырь этой пары часто интерпретируют как отдельное помещение, сделанное из треснувшего стекла и символизирующее хрупкость любви. Но трещины больше похожи на вены амниотического мешка[104].

Питер Брейгель‑старший сумел выразить эту мысль так красноречиво и страшно, как только возможно в рамках одной картины. Мы видим телеги, полные черепов, а люди всех сословий без различия – от фермеров до епископов и аристократов – отправляются в потусторонний мир. Мертвые надвигаются на живых как непобедимая армия и загоняют их в гигантские ловушки, а где‑то далеко бушуют пожары. На горизонте кого‑то вешают, пес пожирает лицо мертвой женщины, а человека с жерновом на шее вот‑вот бросят в воду. Гости, собравшиеся за столом, пытаются сопротивляться, но напрасно: они вытаскивают шпаги из ножен или убегают от надвигающихся трупов, а в правом нижнем углу картины ничего не замечающий влюбленный играет на лютне для женщины, за спиной которой его радостно передразнивает скелет. Картина с изображением отвратительной армии смерти и разрушения написана Брейгелем в 1562 г. – на полвека позже, чем «Сад» Босха, откуда, видимо, и позаимствована идея ада на земле. Работа очень точно названа – «Триумф смерти».

Современным эквивалентом этой картины является произведение современного британского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Произведение представляет собой тело тигровой акулы, заключенное в громадную витрину с формальдегидом; акула так велика, а ее полный зубов рот так широко открыт, что перспектива смерти в зале рядом с ней кажется очень близкой. Когда эта акула только появилась в нью‑йоркском Метрополитен‑музее, говорили, что она «одновременно жизнь и смерть, воплощенные так, что не поймешь, пока не увидишь ее молча висящей там, в своем бассейне». Но было и другое описание: говорили, что это произведение искусства – всего лишь невероятно дорогая рыба без чипсов.

Смерть столь трудно принять, что мы всеми силами стараемся об этом не думать и ведем себя так, будто усопший переселяется куда‑то в лучшее место, где мы однажды с ним встретимся. Сложные погребальные обряды восходят к нашим предкам‑кроманьонцам, которые провожали умерших в путь с украшениями – бусами из слоновой кости, браслетами и ожерельями. Никто не стал бы оставлять в могиле так много ценных вещей, если бы не верил в загробную жизнь. Мы – единственный биологический вид, который проводит подобные ритуалы и получает от них какое‑то утешение, но замечу, что я лично не до конца убежден, что только нам дано знать о собственной смерти. Молодой самец Рео может оказаться здесь не лучшим примером. Неминуемая смерть в этом возрасте редко воспринимается всерьез. У многих видов стареющие особи ведут себя заметно мудрее молодых, и постепенная, на протяжении многих лет, потеря сил и физических возможностей воспринимается, вероятно, совершенно иначе, чем внезапная неподвижность, поразившая Рео. Когда постаревший шимпанзе замечает, что забираться на деревья становится все труднее и труднее, или слону становится все сложнее успевать за стадом, может ли быть, чтобы эти особи не примеряли то, что узнали раньше о жизни и смерти, к собственным телам?

Нельзя утверждать наверняка, но и исключить невозможно.

Когда Фрейд струсил

Сформулировать такое определение религии, с которым бы все согласились, невозможно. Как‑то я участвовал в форуме при Американской академии религии, и кто‑то предложил для начала дать общую дефиницию предмета обсуждения. Это предложение, такое разумное на первый взгляд, было подавлено в зародыше другим участником. Он напомнил всем, что в последний раз, когда они попытались дать определение религии, половина аудитории в гневе покинула зал. И это в академии, в названии которой указывается ее объект изучения! Так что давайте просто скажем, что религия – это общее для группы людей поклонение сверхъестественному, священному или духовному, а также связанные с этим символы, обряды и богослужения. Такое определение не разграничивает духовность и религию, хотя требование коллективности поклонения исключает индивидуальные представления и оставляет для рассмотрения только групповые явления. При подобном определении религия свойственна всем людям.

Единственное исключение, о котором когда‑либо было известно, – это народ пираха. Но утверждение о том, что это бразильское лесное племя не имеет религии (их даже называли «племенем атеистов»), не выдерживает критики, поскольку не согласуется с исходными источниками информации. Бывший американский миссионер Дэниел Эверетт, долго живший среди пираха, описывал, как эти люди разговаривают с духами и танцуют для них. Они носят ожерелья из семян, зубов, перьев и колечек от пивных банок, в которых «красота далеко не главное; их назначение – отпугивать злых духов, которых члены племени встречают чуть ли не ежедневно». И соплеменники не только видят духов – они говорят от их имени, меняя свой обычный голос на фальцет. Но пираха так боятся злых духов, что никогда не называют их по имени. Даже если пираха только что выступал как медиум от имени такого духа, он все равно будет отрицать его присутствие («Я не знаю, я не видел»). Из‑за этого страха западному человеку практически невозможно разобраться, во что же пираха на самом деле верят, но нет никаких сомнений: во что‑то, да верят. Просто их вера отличается от того, к чему мы привыкли.

Если религия распространена так широко, то возникает следующий вопрос: почему она появилась? Биологи всегда задаются вопросом о полезности той или иной особенности для выживания. Какое преимущество дает религия? Ученые пытались найти ответ на этот вопрос, сравнивая ранних христиан с окружавшим их римским населением. Когда одна за другой по империи пронеслись две эпидемии чумы, каждая из которых уничтожила треть населения, христиане легче, чем римляне, пережили эту напасть. Во имя Господне христиане приносили пищу и воду тем, кто был слишком болен и не мог позаботиться о себе, тогда как римляне, стремясь избежать заражения, бросали родных и близких даже прежде, чем те испускали дух. Конечно, христиане рисковали, но исследование надписей в гробницах показывает, что жили они дольше.

Однако корректное ли это сравнение? Во‑первых, следует отметить, что римляне и сами были достаточно религиозны и всячески старались умилостивить своих богов и богинь, таких как Марс и Венера. Так что речь не идет о сравнении религиозных людей и атеистов. Во‑вторых, ранних христиан вряд ли можно назвать типичным населением тех мест: это было преследуемое меньшинство, часть тесного сообщества, сражающегося против общего врага. Их объединяла общая цель, что обычно укрепляет здоровье. К несчастью, попытки точно определить, почему религия получила признание, отчасти напоминают потуги разобраться в том, какие преимущества дает язык. Я уверен, что язык – это хорошо, но поскольку все люди им владеют, сравнивать нам попросту не с чем. Аналогичным образом дело обстоит и с религией. Единственное, что нам достоверно известно, – это то, что все попытки отказаться от религии или искоренить ее приводили к катастрофическим последствиям.

Это верно в отношении Сталина и Советского Союза, Мао Цзэдуна и коммунистического Китая, Пол Пота и камбоджийских «красных кхмеров»; каждый из них замучил, убил и уморил голодом в собственной стране миллионы людей. «Красные кхмеры» запретили всякую религию и взяли на вооружение страшный девиз в отношении несчастного народа: «Толку от вас никакого, а уничтожить – не велика потеря». Ни одна из этих идеологий не породила особенно здорового общества, а с биологической точки зрения это было просто фиаско. С другой стороны, их антирелигиозность хорошо вписывается в общую картину. Все три страны пережили свержение прежнего режима, в связи с чем им, возможно, понадобилось подавить могущество доминировавшей ранее религии. Поэтому я не стал бы возлагать вину за эти преступления на атеизм как таковой. Точно так же убийство во имя Господа, какое имело место во время крестовых походов или испанской конкисты, часто служило прикрытием для политических или колониальных амбиций. Колумб любил золото не меньше, чем Бога. Поэтому странно было бы назвать религию единственной причиной каких бы то ни было событий. Дело в том, что человек способен на невероятную жестокость – и во имя Бога, и во имя борьбы с религией.

Может быть, на этот вопрос можно ответить на материалах наблюдений меньшего масштаба, а именно по результатам изучения продолжительности существования разных общин в США в XIX в. Общества, построенные на светской идеологии, такой как коллективизм, распадались намного быстрее, чем те, что были основаны на религиозных принципах. Каждый год вероятность распада светских общин была вчетверо выше, чем религиозных. Общая религиозная принадлежность резко повышает взаимное доверие. Нам давно известен объединяющий эффект регулярных совместных действий, таких как коллективные молитвы и исполняемые вместе обряды. Это имеет отношение к первичному принципу, согласно которому совместные действия улучшают отношения. Здесь можно вспомнить и то, что приматы предпочитают экспериментаторов, которые в чем‑то им подражают, и то, что гребцы университетских команд повышают физическую выносливость (болевой порог как часть ее) именно совместными, а не индивидуальными тренировками. Общие действия стимулируют выработку эндорфина (тот же эффект, вероятно, производят другие объединяющие действия, такие как общий смех). Позитивные следствия синхронизации помогают объяснить интегрирующие функции религий и их влияние на социальную стабильность.

Выгоды от принадлежности к какой‑либо религии Дюркгейм окрестил «социальной полезностью». Он был убежден, что такое всепроникающее явление, как религия, должно иметь цель – цель не сверхъестественную, а социальную. Биолог Дэвид Слоан Уилсон, анализировавший данные по ранним христианам, согласен с ним; он тоже видит в религии приспособительный механизм, позволяющий группам жить в гармонии: «Религии существуют в первую очередь для того, чтобы люди вместе могли достичь недостижимого в одиночку».

Характерное для всех религий объединение в общины для человека естественно. Более того, если учесть, как часто религию противопоставляют науке, неплохо помнить, что религия обладает при этом громадным преимуществом. Наука – искусственное, придуманное образование, тогда как религия дается нам легко, как ходьба и дыхание. На это указывают многие авторы, начиная от американского приматолога Барбары Кинг, которая в книге «Эволюционирующий Бог» (Evolving God) связывает тягу к религии с нашим желанием принадлежать к какому‑нибудь сообществу, до французского антрополога Паскаля Буайе, рассматривающего религию как интуитивную способность:

«Научные исследования и теоретизирование появились лишь в очень немногих человеческих обществах… Результаты научных исследований, возможно, известны хорошо, но интеллектуальный стиль, необходимый для их достижения, создается с большим трудом. Напротив, религиозные представления существуют у всех известных нам человеческих групп; они легко воспринимаются, без труда поддерживаются и кажутся доступными всем членам группы независимо от их ума и подготовки. Как указывает Роберт Макколи, религиозные представления очень естественны для человека, тогда как наука откровенно неестественна. Это значит, что первое хорошо ложится в сформированную в процессе эволюции структуру нашего сознания, тогда как последнее требует отказа от большинства традиционных способов мышления или даже полного их отрицания».

Сравните легкость, с которой дети воспринимают религию, и длинный непростой путь, который проходят молодые люди, чтобы годам к тридцати получить ученую степень Ph. D.[105]Философ Макколи, мой коллега по Университету Эмори, говорил мне, что, если бы пришлось решать, какая из этих двух сфер человеческой деятельности уцелеет в случае краха человеческой цивилизации, он бы поставил на религию: «Религия очень сильно зависит от того, что я называю естественным познанием, – от автоматического мышления, по большей части неосознанного». Макколи противопоставляет такое мышление науке, которая «всегда осознается, как правило, в языковой форме. Это медленный и преднамеренный процесс».

Представьте, что мы поселили на острове несколько десятков детей без взрослых. Что произойдет? Уильям Голдинг думал, что знает, и представил нам свою версию в романе «Повелитель мух» (Lord of the Flies) как разгул дикости и убийств. Возможно, это великолепная экстраполяция жизни в английских закрытых учебных заведениях на вымышленную реальность, но на самом деле нет ни малейших свидетельств того, что дети, оставленные без надзора, повели бы себя именно так. Когда четырех‑ и пятилетних детей оставляют одних в комнате, они, как правило, спорят друг с другом с применением моральной терминологии: «Это нечестно!» или «Почему ты не даешь ей игрушки?» Никто не знает, как повели бы себя дети, оставленные надолго, но можно сказать наверняка, что у них сформировалась бы какая‑то иерархия. Молодые животные – не важно, гусята или щенки, – быстро выясняют при помощи драки, кто главный; дети делают то же самое. Я помню, как бледнели студенты‑психологи, привыкшие к эгалитаризму высшей школы, при виде детей, которые, собранные в дошкольном детском учреждении, в первый же день начинают драться. Человек – иерархический примат, как бы мы ни старались закамуфлировать данный факт, и проявляется это в самом раннем детстве.

Кроме того, дети на острове должны были освоить символическую сферу. Вероятно, они придумали бы себе язык – так никарагуанские глухие дети в 1980‑е гг. начали общаться между собой посредством простого языка жестов, непонятного окружающим. Появились бы, по всей видимости, и многие другие атрибуты человеческих обществ, такие как культура. Дети перенесли бы туда свои привычки и знания и демонстрировали конформизм; это проявлялось бы во всем, начиная от орудий и заканчивая традиционным приветствием. У них возникли бы право собственности и конкуренция за нее. Наконец, у них, несомненно, родилась бы религия. Мы не знаем, какая именно, но они непременно верили бы в сверхъестественные силы, возможно, персонифицированные (вроде богов), и придумали бы ритуалы, призванные умилостивить их и подчинить воле людей.

Единственное, что никогда не появилось бы в обществе детей, – это наука. По всем оценкам науке всего лишь несколько тысяч лет, то есть по меркам человеческой истории она возникла очень поздно. Это подлинное достижение, возможно, даже принципиально важное, но было бы наивно ставить науку на одну доску с религией. Война между наукой и религией представляет собой, в библейских терминах, сражение между Давидом и Голиафом. Религия всегда была с нами и вряд ли когда‑нибудь исчезнет, поскольку является частью нашей социальной кожи. Наука же скорее напоминает недавно купленный плащ – его в любой момент можно потерять или выбросить. Антинаучные силы в обществе требуют постоянного надзора, если учитывать, насколько хрупка наука по сравнению с религией. Сравнивать их так, будто они конкурируют на равных, – забавное недоразумение, объяснимое лишь тем, что их сводят к знаниям об одних и тех же явлениях. Только тогда можно утверждать, что если что‑то одно из двух верно, то другое обязательно неверно.

Когда речь идет о знаниях о физическом мире, выбор очевиден. Я никак не могу понять, почему здесь и сегодня, когда все вокруг расхаживают с лэптопами и путешествуют по воздуху, наука все еще нуждается в защите. Вспомните, как далеко зашли медико‑биологические науки и насколько дольше мы в результате живем. Разве не очевидно, что наука – исключительный способ выяснения, как что устроено и функционирует, откуда взялись люди и как возникла Вселенная? Я каждый день общаюсь с учеными и твердо знаю: нет ничего более захватывающего, чем жажда познания. Остается еще множество тайн – это правда, но именно наука предлагает единственную реальную надежду в них разобраться. Те, кто представляет религию как источник такого рода знаний и держится за древние представления, не обращая внимания на настоящую лавину новой информации, в полной мере заслужили все то презрение, которое на них обрушивается. Но мне кажется, что конфликт между наукой и религией вторичен и не имеет особого значения. Религия – это гораздо больше, чем вера. Вопрос не столько в том, истинна религия или нет, вопрос в том, какое влияние она оказывает на человеческую жизнь и что, хотя бы в принципе, может ее заменить, если нам все же удастся от нее избавиться. Когда‑то ацтекские жрецы вырывали еще бьющееся сердце из груди девственницы. Что могло бы заполнить зияющую рану и взять на себя функции изъятого органа?

В одном из нью‑йоркских экспериментальных театров я как‑то видел спектакль под названием «Последний сеанс Фрейда»[106]. Психоаналитик, заходясь кашлем и не выпуская сигары изо рта, спорил с К. Льюисом, который уже стал набожным христианином, и подвергал сомнению убеждения младшего по возрасту собеседника[107]. Это была такая блестящая демонстрация абсолютного скепсиса, что лишь чтение произведений Фрейда, которым я занялся позже, меня немного отрезвило. Хотя Фрейд категорически отрицал религию, считая ее созданием человека и просто «иллюзией», однако никак не готов был рекомендовать полный отказ от нее. Лишь в самом конце работы «Будущее одной иллюзии» он позволил читателям почувствовать свой страх:

«Если вам угодно изгнать из нашей европейской культуры религию, то этого можно достичь только с помощью другой системы учений, которая с самого начала переймет все психологические черты религии, тот же священный характер, ту же косность, нетерпимость, тот же запрет на мысль в целях самозащиты».

Разве не был весь коммунистический эксперимент попыткой создания безбожного общества? И разве все вышло не буквально по пророчеству Фрейда? Это движение с его хоровым пением, маршами, скандированием клятв и маленькой красной книжкой цитат Мао Цзэдуна, которой размахивали толпы, намеренно подражало религии. Догматизм, косность и нездоровый энтузиазм проявились в полной мере и со временем только росли, пока вся коммунистическая система не рухнула под собственной тяжестью, провалившись в никуда. Фрейд, наблюдавший начало этого эксперимента, вполне мог предвидеть его тщетность.

Другая интересная попытка насадить безбожие имела место в 1793 г., когда на месте алтаря собора Парижской Богоматери появилась модель горы с храмом философии на вершине. Рядом с ней горел «Факел истины». Авторы культа Разума отменили воскресенье как седьмой день творения, а потому и отдыха (заменив его десятым днем), секуляризировали все дни поминовения святых и убили всякую надежду на загробную жизнь, написав над воротами кладбищ: «Смерть есть вечный сон». У этого культа была собственная богиня – дама в классическом одеянии, которую носили по улицам Парижа в сопровождении толпы адептов, размахивавших пальмовыми ветвями. Процессия принесла ее в храм, к «горе», где посадила между бюстами Вольтера и Руссо. Этот культ приказал долго жить, когда его лидеры были казнены Максимилианом Робеспьером. После этого Робеспьер основал культ Верховного существа с собой в роли первосвященника. Бессмертие души было быстренько восстановлено – не без пользы, вероятно, если учесть, сколько невинных Робеспьер отправил на гильотину. Жизнь этого культа тоже оказалась короткой: он просуществовал ровно до дня казни его первосвященника.

Фрейд чутко уловил колебания вечного маятника западной мысли, которая не одну сотню лет металась от насмешки над религией как глупостью и «опиумом народа», по выражению Карла Маркса, до тревоги за то, что произойдет, если мы вычеркнем ее из своей жизни. Сегодня неоатеисты вытащили на свет все накопившиеся за несколько веков аргументы против религии. Хитченс со своим «религия отравляет все вокруг» показал себя верным марксистом, тогда как Харрис поднял парижский Факел истины и призвал к созданию «религии разума»; «одержимость» Докинза ничем не лучше «иллюзии» Фрейда[108]. Однако в настоящий момент мы с неизбежностью вступаем в новую фазу цикла – фазу тревоги за будущее без религии. Оставив в стороне вопрос о том, сможем ли мы когда‑нибудь реально осуществить самоампутацию, к которой призывают атеисты, обратимся к более глубокой проблеме: как и чем заполнить вакуум размером с Бога, если наша попытка вдруг удастся. Алан де Боттон[109]– атеист, но он с уважением относится к религии, хоть и против своей воли, за ее понимание универсальных человеческих потребностей и слабостей; Филип Китчер призывает атеистов и агностиков пойти дальше простого неверия. Критиковать религию легко, говорит Китчер, но любое думающее человеческое существо, прежде чем присоединиться к атеистическому движению, захочет узнать не только, против чего оно выступает, но и за что:

«Каждому из нас нужно знать себя и то, что по‑настоящему ценно, к чему можно стремиться и чем можно жить… Светская мысль уходит от традиционного вопроса, поднятого еще греками в самом начале развития философии, – вопроса о том, что делает человеческую жизнь, хотя и конечную, значительной и ценной… Если не признать эти факты, то никакие выступления в пользу неверия, какими бы красноречивыми они ни были, не совершат антирелигиозной революции. Временное устранение суеверий, не сопровождаемое пристальным вниманием к тем функциям, которые традиционно исполняет религия, создает вакуум, в который легко проникают грубейшие формы самой буквалистски понятой мифологии…»

Недреманное око

Во время визита в Ванкувер канадский психолог Ара Норензаян назвал мне заголовок своей новой книги, который я сразу же записал как Big Dogs («Большие псы»). Может быть, я страдаю легкой дислексией, или это была описка «по Фрейду», поскольку моя голова занята больше животными, чем людьми. На самом деле Ара сказал «Big Gods» («Большие боги»).

Он изучает роль религии в повседневной жизни. В одном из экспериментов исследовалось, как предварительная «настройка» человека на религиозные мысли влияет на его великодушие. «Настройка» происходила на подсознательном уровне и заключалась в данном случае в том, что испытуемого просили исправить грамматические ошибки в нескольких предложениях, содержащих слова «Бог», «пророк» и «священный». Ни текст, ни слова не сопровождались какой‑либо дополнительной информацией, и испытуемые не имели понятия о том, в чем, собственно, заключается эксперимент. После этого каждый испытуемый находил на столе 10 однодолларовых монет и инструкцию: взять сколько захочется, притом что оставшееся достанется следующему участнику. Результат оказался весьма наглядным. Участники эксперимента, не подвергавшиеся «настройке», оставляли следующему в среднем всего $1,84, тогда как настроенные на мысли о Боге и религии – $4,22. Около двух третей членов «настроенной» группы оставляли на столе больше половины денег. Забавно, но религиозность как таковая при этом особого значения не имела. На вопрос о религиозной принадлежности примерно половина испытуемых ответили: «Никакой», – но действовали они точно так же, как все остальные.

Как объяснить этот эффект? Есть мнение, что в таком многолюдном обществе, как наше, человеку необходим надзор – реальный или воображаемый, который обеспечивал бы высокий уровень сотрудничества. Затерянному в безликой массе слишком уж легко быть попрошайкой и вести паразитический образ жизни. У участников исследования, вероятно, возникал в голове образ Бога, который, как известно, одобряет великодушие и гневается на мошенников. «Те, за кем неустанно наблюдают, хорошие люди», – объясняет Ара. Примерно тем же можно, вероятно, объяснить так называемый «эффект воскресенья», когда благочестивые христиане жертвуют больше денег на добрые дела и смотрят меньше порнофильмов в Интернете.

Однако сверхъестественное существо в качестве наблюдателя, судя по всему, относительно недавнее явление, потому что в доисторические времена он был нам не нужен. В маленьких группах, подобных обезьяньим, все всех знают. В окружении родных, друзей и соплеменников у человека были все основания следовать правилам и уживаться друг с другом. Надо было заботиться о личной репутации. И только когда наши предки начали собираться во все более многочисленные сообщества – сначала в них были тысячи людей, затем миллионы, – эти межличностные механизмы перестали работать. Вот почему Ара считает, что нужда в больших богах, как ястребы следящих за всеми нашими делами, появилась после возникновения больших человеческих групп. Это прекрасно сочетается с моими собственными мыслями о том, что мораль возникла раньше религии, по крайней мере раньше нынешних основных религий. Мы, люди, были уже достаточно моральными существами, когда еще бродили маленькими группками по саванне. Только с ростом масштабов общества, когда правила взаимности и репутация начали давать сбои, появилась нужда в Боге‑морализаторе.

Если посмотреть с этой точки зрения, то не Бог ввел мораль, а скорее наоборот. Бог появился для того, чтобы помогать нам жить так, как мы, по нашему же мнению, должны жить; это подтверждает шутку Вольтера о том, что человеку нужно было бы придумать бога. Вспомните и вопрос Сократа, обращенный к Евтифрону: нравственно ли некое действие потому, что нравится богам, или боги любят именно нравственные поступки? Назначение Бога – поощрять нравственные поступки. Мы сами наделили его способностью удерживать нас на прямом и узком пути добродетели, по которому идем еще со времен жизни в саванне.

Для тех, кто боится, что без религии мир станет менее пригоден для жизни в обществе, могу сказать в утешение несколько слов. Во‑первых, эксперимент, о котором шла речь, недостаточен для такого вывода. В нем испытуемым напоминали лишь о религиозных концепциях, но не об альтернативах. Этот недостаток был исправлен во втором эксперименте, где участникам перед испытанием предлагали терминологию, связанную с правопорядком: «гражданский», «присяжные», «суд». И что же? Они становились столь же альтруистичными, как и те, кому напоминали о религии, и оставляли на столе в среднем по $4,44. Этот эксперимент дарует светским обществам надежду. Если отсылки к совместным ценностям, общественному договору и законности взывают к великодушию не менее эффективно, чем религия, то позитивное влияние религии можно имитировать.

Во‑вторых, недавно было проведено сравнение причин, по которым верующие и неверующие помогают другим. Выяснилось, что неверующие более чувствительны к состоянию других, а их альтр<