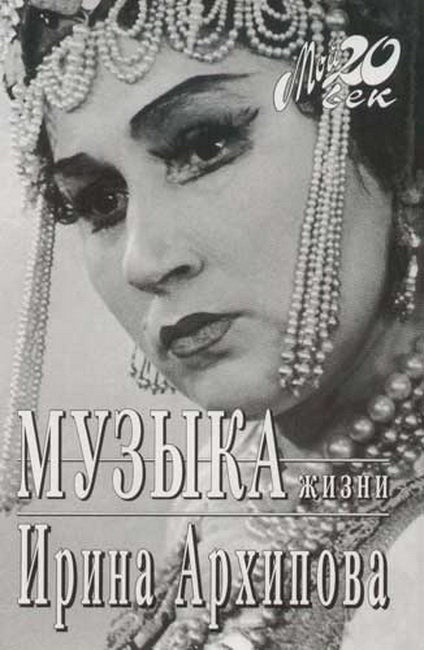

Ирина Константиновна Архипова

Музыка жизни

Ирина Архипова

МУЗЫКА ЖИЗНИ

Святослав Бэлза

Планета называется – «Архипова»

XX век – дважды «мистер Икс» – пришпорил время, и оно несется неумолимым галопом, приближая нас к рубежу столетий, к рубежу тысячелетий.

Люди всегда ощущали грань веков как особый, переломный период, когда усиливаются тревоги и разочарования, а вместе с тем появляются новые грандиозные планы и надежды. Во всяком случае, это пора, когда возникает естественное желание перелистать летопись нашей жизни, подвести некоторые итоги. Как писал на исходе первой четверти нашего столетия поэт:

Ну что же, если нам не выковать другого, –

Давайте с веком вековать…

Лучше всего помогает нам понять себя и чётче воспринять цвета нашего времени искусство. К числу тех счастливых избранников, кто определил облик вокального искусства второй половины XX века в нашей стране, кто умножил мировую славу России как «сверхдержавы» культуры, бесспорно принадлежит Ирина Архипова, которую Биографический центр Кембриджа справедливо назвал в 1993 году «Человеком столетия». Ее имя стоит в ряду таких великих имен, как Ф. И. Шаляпин и Л. В. Собинов, А. В. Нежданова и Н. А. Обухова. Ее восхитительный, завораживающий и по‑прежнему молодой голос вот уже более четырех десятилетий дарит наслаждение отечественным и зарубежным ценителям оперы.

Моцарт говорил, что он любит, когда ария подходит певцу как хорошо сшитое платье. Голосу Архиповой великолепно подошли партии Марфы в «Хованщине» и Любаши в «Царской невесте», Полины в «Пиковой даме» и Любови в «Мазепе», Эболи в «Дон Карлосе» и Азучены в «Трубадуре», Амнерис в «Аиде» и Шарлотты в «Вертере»… Триумфальный успех выпал на долю ее Кармен, особенно после того, как партнером молодой певицы на сцене Большого театра в 1959 году выступил Марио Дель Монако. Прославленный тенор пригласил затем покорившую его своим талантом «русскую Кармен» участвовать в постановках оперы Бизе в Неаполе и Риме.

«Ла Скала» и «Ковент‑Гарден», «Метрополитен‑опера» и «Колон», самые престижные театры мира рукоплескали «волшебному меццо» Архиповой. Навсегда запомнился артистке тот восторг, с которым приняла французская публика в Оранже ее выступление в «Трубадуре» вместе с несравненной Монсеррат Кабалье на открытой сцене древнеримского амфитеатра.

Требовательная к себе еще больше, чем к другим, Ирина Константиновна точно почувствовала, когда пришла пора менять оперные «платья». В последние годы она «примерила» пышный наряд Графини в «Пиковой даме» и скромное одеяние няни Филиппьевны в «Евгении Онегине», – оба оказались ей удивительно к лицу, – и вновь международный успех, всеобщее восхищение сценическим долголетием. Душа Ирины Архиповой неутомимо трудится, заставляя ее постоянно расширять и без того необозримый камерный репертуар (свыше 800 сочинений!).

В 90‑е годы мне выпала честь быть ведущим многих концертов Ирины Константиновны – от благотворительных в Новодевичьем монастыре, где она выступала с хором Владимира Минина, до ее знаменитых гостиных (посвященных Обуховой, Чехову, Танееву). Но самым памятным был, наверное, концерт, состоявшийся 12 февраля 1995 года в легендарной Грановитой палате Московского Кремля – той самой, где когда‑то Иван Грозный праздновал взятие Казани, а Петр Великий – победу под Полтавой. Столетия назад Грановитая палата служила тронным залом русских царей. И вот в него вступила подлинная царица оперной сцены, и под старинными сводами зазвучал ее дивной красоты голос, которому подвластно все – от строгого смирения православных молитв до озорной удали, страстной силы и горькой скорби героинь опер Глинки, Чайковского, Римского‑Корсакова.

И, конечно же, незабываем тот вечер, когда на сцене Большого зала Московской консерватории мне доверили вручить Ирине Константиновне приз «Бриллиантовая лира» и диплом о присвоении ей титула «Богиня искусств». Она и в самом деле богиня («Люблю я вас, богини пенья…» – восклицал некогда Е. Баратынский), однако богиня земная, чья жизнь заполнена не только служением высокому искусству, но и повседневными заботами.

У Архиповой твердый характер и мощный темперамент, что позволяет ей не сгибаться под грузом тех забот, что взвалила на нее общественность и еще дополнительно к тому взваливает на себя она сама по доброте душевной. Она была председателем Всесоюзного музыкального общества, теперь – президент Международного союза музыкальных деятелей и Фонда Ирины Архиповой, созданного для поддержки творческой молодежи. У нее множество «вокальных детей» – и воспитанных ею в качестве профессора консерватории, и прошедших «школу» конкурсов Глинки, Чайковского, Рахманинова, где она возглавляет жюри. Всем им – и тем, кто уже приобрел громкое имя, и тем, у кого пока не очень складывается карьера, – Ирина Константиновна стремится помочь, щедро делясь своим богатейшим опытом, регулярно проводя фестивали «Ирина Архипова представляет».

Для очень и очень многих она стала не только сверхискушенным наставником в искусстве вокала, но и настоящим «учителем жизни» – подобно тем, кого (как, например, Надежду Матвеевну Малышеву) она с благодарностью вспоминает в этой книге. С такой же теплотой вспоминает великая певица и своих замечательных партнеров по Большому театру – С. Я. Лемешева и З. И. Анджапаридзе, П. Г. Лисициана и И. И. Петрова, Е. Е. Нестеренко и Г. П. Вишневскую, дирижеров А. Ш. Мелик‑Пашаева и В. В. Небольсина, – всячески стараясь, чтобы «закулисный мусор» не попал на страницы мемуаров.

Блистательный талант и самоотверженный труд Ирины Архиповой были по достоинству оценены. Она получила все высшие награды и звания в нашей стране – Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии… А в 1995 году слава ее поднялась на космическую высоту: малая планета № 4424 получила имя «Архипова», что зафиксировано соответствующим образом в Институте теоретической астрономии Российской Академии наук. Но это у астрономов «Архипова» – малая планета, а в искусстве она – планета огромная, могучую силу притяжения которой испытывают все чуткие к музыке люди.

И перефразируя те слова, что М. Булгаков поставил эпиграфом к своей пьесе о Мольере, можно сказать об Ирине Константиновне Архиповой: «Для ее славы ничего не нужно. Она нужна для нашей славы».

Святослав Бэлза

Воспоминания – двойник того, что было,

От жатвы времени сей уцелевший цвет.

П. А. Вяземский

Звуки и образы детства

Мой родной город – Москва. Это город моего детства, юности. И хотя я объездила множество стран, видела немало прекрасных городов, Москва для меня – город всей моей жизни…

Я люблю и помню ее разной – такой, какой она представала передо мной не только по мере моего взросления, но и по мере развития исторических событий и – как следствие – изменений в жизни нашей страны.

Я помню Москву праздничную, залитую майским солнцем и расцвеченную яркими транспарантами и знаменами, и помню ее затемненную, с безлюдными улицами, с лучами прожекторов на тревожном ночном небе, рассекавшими его в поисках гитлеровских бомбардировщиков. Мне памятны звуки музыки во время народных гуляний на площадях Москвы и леденящий душу свист сбрасываемых на нее фашистских бомб, а затем гул взрывов, звон падающего оконного стекла…

Я помню и люблю прежнюю уютную тишину арбатских переулков, рядом с которыми прошло мое детство; помню тот неповторимый облик, ту особую атмосферу старой Москвы, которую я еще застала и которая – увы! – уже почти исчезла…

Познание родного города для меня началось, как и должно, с нашего дома, нашего двора, нашей улицы. Эта тихая небольшая улочка в самом центре Москвы в 1922 году получила имя Грановского, прогрессивного профессора Московского университета, а прежде она называлась Шереметевеким переулком. Потом я узнала – почему, узнала его историю. В XVIII–XIX веках большинство домов здесь принадлежало богатейшим дворянам России – графам Шереметевым. Некоторые из зданий сохранились и по сей день. Одно из них находится во дворе закрытого лечебного учреждения (москвичи называют его «кремлевская больница»), чьи безликие темно‑серые корпуса (постройки уже нашего века) поднялись на месте флигелей бывшей графской усадьбы – это на пересечении переулка и улицы Воздвиженки. А рядом, на другом углу, стоит прекрасный особняк в классическом стиле – его полукруглую угловую часть украшают четыре белые колонны.

С этим домом связано поэтичное московское предание. Именно здесь в 1801 году после тайного венчания некоторое время жили граф Николай Петрович Шереметев и его молодая жена Прасковья Ивановна, его бывшая крепостная, знаменитая певица и актриса Останкинского (а еще ранее и Кусковского) крепостного театра Параша Ковалева‑Жемчугова. И хотя у графов Шереметевых на территории их владения была своя прекрасная церковь (она и сейчас стоит в глубине университетского двора), для венчания была выбрана другая, неподалеку, в другом приходе – небольшая церковь Симеона Столпника. Она тоже сохранилась, но эту изящную по формам церквушку буквально «задавили» высокие современные здания на Новом Арбате. А в прежние времена ее купола возвышались над особнячками, которых было множество в арбатских переулках.

В одном из таких арбатских переулков я и родилась – в известном всей Москве роддоме имени Грауэрмана. (В наши дни в этом здании, расположенном совсем рядом с рестораном «Прага» и напротив церкви, разместилась аптека.) Конечно, теперь, по прошествии многих лет, зная и историю особняка на нашей улице, и историю жизни замечательной певицы П. И. Жемчуговой, было бы соблазнительно думать: а вдруг сама судьба подавала мне знаки‑подсказки для выбора моей теперешней профессии?.. И поселила меня рядом с особняком этой певицы, и даже роддом «выбрала» для моего появления соответствующий – как раз напротив места ее венчания. Конечно, я иронизирую, но все же… А вдруг в этом совпадении все же что‑то есть?.. Указующий перст?.. Как бы то ни было, но я стала все‑таки певицей.

Именно из этого роддома мои папа и мама и принесли меня в нашу квартиру на улице Грановского. Точнее сказать, в комнату в общей, или, как у нас говорят, коммунальной квартире в большом сером доме. До революции 1917 года это был доходный дом, которых немало строилось в Москве в начале нашего века. Квартиры в таких роскошных домах предназначались для состоятельных людей, поэтому все здесь было устроено солидно, максимально удобно и респектабельно. В парадных подъездах, украшенных зеркалами, были просторные лестницы, кабины лифтов были отделаны дорогим деревом – как вагоны международного класса в прежних пассажирских поездах. Для хозяйственных нужд и для прислуги предназначались более скромные «черные» лестницы.

Соответственными в нашем доме были и квартиры – огромные, со многими просторными светлыми комнатами, с высокими потолками, с большим коридором. В комнатах были белые изразцовые печи. Я еще помню, как мы их топили: центральное отопление в наш дом провели незадолго до войны, в конце 1930‑х годов. Правда, имелись в квартирах и не столь светлые помещения. В свое время они предназначались для прислуги и находились обычно рядом с кухней. В нашей квартире тоже была такая крошечная, в 5 кв. метров комнатка без окна: свет в нее проникал из кухни через застекленное окно. (Много позже, когда я уже вышла замуж, мне пришлось некоторое время ютиться в этой каморке, чтобы не стеснять родителей в их комнате.)

После 1917 года в такие огромные квартиры стали переселять жильцов со скромным достатком, выделяя для каждой семьи по комнате. Получили такую комнату и мои родители и прожили в ней до конца жизни. Хотя впоследствии отец стал кандидатом наук, профессором и мог получить отдельную квартиру в одной из московских новостроек, он не захотел расставаться с нашей общей квартирой, видимо, как строитель, ценя солидность постройки нашего старого дома, привыкнув к его добротности и продуманному комфорту.

Мое детство и юность прошли в обстановке коммунальной квартиры, но память не сохранила негативных воспоминаний от этой, чисто советской реальности. Наоборот, мне помнится только хорошее. Конечно, специфический быт таких квартир многократно (порой очень талантливо и красочно) описан, высмеян, выставлен в самом неприглядном виде. Чего стоит знаменитая «Воронья слободка» из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова! Да, в силу трудностей с жильем люди с разным, порой полярным уровнем культуры и воспитания, иногда с прямо противоположными представлениями об этике, с разными характерами и темпераментом долгие годы были вынуждены жить вместе на ограниченном пространстве общей квартиры; были вынуждены в самом прямом смысле терпеть друг друга, приспосабливаться (некоторые, правда, не утруждали себя этим, отсюда и многие проблемы).

Естественно, жизнь в таких обстоятельствах была, прямо скажу, не сахар. Но ведь все зависит от людей: одни в этих непростых условиях проявлялись с лучшей стороны, другие демонстрировали всю, так скажем, незатейливость своей натуры. Поэтому, поминая недобрым словом коммунальные квартиры, не надо, как это обычно любят делать у нас, ударяться в крайность: у каждой медали две стороны. Ведь через эти общие квартиры прошло не одно поколение наших сограждан, и, несмотря на все издержки такого вынужденного бытия, большинство из них выросло и стало достойными людьми, а многие и просто выдающимися. По своему жизненному опыту знаю, что именно начальные годы моей жизни в большой квартире научили меня разбираться в людях, правильно выбирать стиль отношений, воспринимать их во всем разнообразии. Это была хорошая школа познания жизни и умения выживать в ней, и уроки, полученные в такой школе, трудно переоценить.

Моим родителям в определенном смысле повезло – у нас были довольно приятные соседи, да и мама была общительным, открытым человеком и умела со всеми ладить. А люди всегда это ценят. Своеобразным центром нашей квартиры была кухня – не место извечных, классических «коммунальных» раздоров и склок, а самый настоящий центр общения, своего рода клуб интересных встреч, «народный университет» на дому. Здесь большей частью и велись самые разнообразные разговоры, исподволь шел обмен и взаимообогащение жизненным опытом, знаниями, происходило то, что сейчас называют духовной и душевной подпиткой друг друга. Именно это имел в виду Евгений Евтушенко, когда писал в своем «Плаче по коммунальной квартире»:

В нашенской квартире коммунальной

Кухонька была исповедальней…

И еще одна его строка:

…Нас не унижала коммунальность.

Это очень точное наблюдение. Со мной могут не согласиться, но мне кажется, что человека не могут унижать какие‑то внешние факторы – важно, чтобы он сам себя не чувствовал униженным, чувствовал себя личностью, знал себе настоящую цену. Все остальное – вторично, бытовой антураж. Хотя должна признать, что для очень многих, чтобы самоутвердиться, именно внешняя сторона жизни является определяющей, а порой и единственным доказательством личностной и социальной полноценности. Достаточно оглянуться вокруг – примеров хоть отбавляй…

Возвращаюсь к атмосфере, царившей в нашей квартире. Тяга соседей к общению друг с другом, к доверительным разговорам именно на кухне происходила подсознательно – в этом было что‑то похожее на то, как в очень отдаленные, патриархальные времена к очагу собирался весь род. А ведь все мы, люди, – один большой род, человеческий род.

В этих «посиделках» (или «постоялках») на нашей кухне (и конечно, в других, «благополучных», в смысле взаимоотношений, квартирах) было нечто объединяющее: люди тянулись друг к другу, и это было их естественной потребностью. Что объединяло наших соседей? Время ли, одинаково непростое для всех? Общие ли нелегкие проблемы? Или что‑то другое – наша неизбывная российская соборность, генетически заложенное в нас стремление жить и выживать сообща, миром?.. Наверное, все в комплексе… Люди старались держаться вместе.

Вспоминается один эпизод из тогдашней жизни нашего дома. К соседям по подъезду, жившим в квартире этажом выше, приехал родственник из Америки (кажется, брат хозяйки). Самого его я не помню, но мне запомнился рассказ мамы, вернувшейся от соседки, с которой она дружила. Маму удивило, как гостя поразило то, что несколько семей живут в одной квартире – пусть и благоустроенной, пусть и в больших светлых комнатах, но не отдельно. Он недоумевал: «Как же можно так жить? Вы же все нищие!» Соседи, в свою очередь удивленные его восприятием того, что им казалось вполне терпимым, обычным, отвечали: «Почему же? У нас есть все необходимое – жилье, еда, мы одеты, работаем, живем дружно…»

В этом ответе отражался тогдашний уровень нашего общественного сознания: да, жизнь трудная, большинство населения живет в общих квартирах, стесненно, но у нас есть нечто большее – общение, которого ничем не заменишь…

Бесспорно, гостя из Америки, привыкшего к стандартам своей страны и судившего обо всем по своим меркам, поразила внешняя (не самая радужная) сторона нашей тогдашней небогатой жизни. О внутренней же откуда ему было знать? А она была намного богаче, насыщеннее, да и направлена была тогда, как мне помнится, на другое: пусть у вас там роскошь быта, а нам важнее роскошь духа. Разные критерии – разные оценки: для Руси традиционным было жизнь духа ценить выше жизни тела. Увы! Сейчас эти критерии катастрофически быстро исчезают из теперешней нашей жизни – в угоду золотому тельцу и темным инстинктам. Но самое главное – в ущерб своему, природному, традиционному, национальному… Происходит прямо‑таки биологизация человека, навязываются совсем другое мироощущение и другие, достаточно незатейливые по своей сути ценности…

А традиции каждодневной взаимовыручки, которым учились поколения, выросшие в общих квартирах? Этого тоже нельзя недооценивать. Могу подтвердить эту мысль следующим примером. Зимой 1934 года наша семья оказалась в очень тяжелой ситуации. Тогда, в начале декабря, Москва прощалась с убитым С. М. Кировым. Мама тоже повела нас с братом в Колонный зал. В этом поступке не было ничего необычного – ведь наша семья жила той же жизнью и теми же интересами, что и вся страна. Пока мы стояли в длинной очереди на морозе, все очень продрогли и, конечно же, простудились. У мамы обострился суставной ревматизм, и ее увезли в больницу. Мы с братом заболели скарлатиной: я с осложнением на почки и на легкие лежала дома, а брат в детской больнице. Наш бедный папа просто разрывался на части между двумя больницами, домом и работой. В этой тяжелой ситуации ему на помощь пришли наши соседи. Одна из них – прекрасная, добрая Софья Давыдовна Антановская – несмотря на то, что была инвалидом, взяла на себя уход за мной и всячески помогала папе в других нелегких для него случаях. И в этом не было ничего героического – это была норма человеческих отношений: один помогает другому в тяжелую минуту, и так же, по потребности души, тот придет на помощь соседу, когда у него возникнут трудности.

Вот и подумаешь – что хуже, а что лучше: индивидуализм, доведенный в некоторых странах до абсурда, изолированность людей друг от друга, когда они замыкаются в «мой дом – мою крепость», а потом сами же страдают от разобщенности и одиночества, или что‑то иное?.. Мне начинает казаться, что то благо, которым когда‑то для миллионов моих сограждан стала возможность переехать в отдельные квартиры (пусть уныло‑однообразные, пусть небольшие, с низкими потолками и комнатами‑клетушками, пусть далеко от центра), оборачивается теперь и другой своей стороной. Наверное, неспроста у нас сейчас все чаще бьют тревогу по поводу недостатка в обществе терпимости, понимания, доброты, милосердия, уменьшения числа добрых, отзывчивых людей, особенно среди молодого поколения (я имею в виду добрых по изначальному отношению к миру, к природе, к людям вообще), что многие из них выросли в неспособствующих полноценному формированию души и сердца изолированных бетонных жилищах, которые ну никак нельзя назвать «очагами» – так, место уединения от других. Между такими домами нет даже настоящих дворов (одни проходы или внутриквартальные проезды), а потому дети не могли, играя и вырастая, постигать законы «дворового братства». Вот люди и превратились невольно в этаких социальных эгоцентриков и, выйдя в большую жизнь, агрессивно воспринимают всех непохожих на себя, а особенно тех, кто в чем‑то лучше их. Лишнее подтверждение того, что палочка всегда о двух концах. Я никоим образом не абсолютизирую свою мысль, но часто задумываюсь над этим. И еще неизвестно, насколько благотворны для социально‑психического здоровья человека эти столь вожделенные когда‑то для нас отдельные квартиры…

Однако возвращаюсь к своим детским впечатлениям – сначала к зрительным. Наша улица была тогда еще не заасфальтирована, а замощена, ее тротуары покрывали большие каменные плиты. Мне очень нравилось смотреть, как в щелях между ними пробивалась травка. Но особенно я любила рассматривать плиты весной: снег на них таял неровно, и в сочетании снега и проталин, в которых проглядывала прошлогодняя трава и листья, мне представлялись самые невероятные картины – целые сюжеты, которые рисовала моя разыгравшаяся детская фантазия. Так мое образное восприятие мира начинало формироваться под влиянием того, что предлагала природа, пусть и городская. Хотя надо сказать, что природа тогдашней Москвы была намного разнообразней, чем сейчас: город был не таким огромным, был более зеленым, более уютным, более человечным, что ли, – он не подавлял.

Помню, как папа водил нас весной смотреть ледоход на Москве‑реке. Мне было очень интересно наблюдать, как плыли льдины, и моя фантазия снова разыгрывалась – куда они плывут? В какие края? Сейчас этого – увы! – москвичи уже не могут видеть – на Москве‑реке не бывает настоящего ледохода: в черте города она почти не замерзает. Да и как могут замерзнуть эти мутные стоки, которые уже и водой‑то назвать нельзя. Жаль, что современные городские дети лишены полноценных впечатлений от чудес природы, которые подспудно воспитывают душу, формируют и развивают чувство красоты и любви к окружающему миру.

А еще в раннем детстве мы ходили в расположенный неподалеку от нашего дома Александровский сад, где катались на санках, лихо спускаясь с крутых склонов прямо от кремлевской стены. Тогда, в начале 30‑х годов, такое еще можно было делать: наверное, еще не было тех чрезвычайных мер охраны подступов к Кремлю, как стало вскоре после этого, в страшные последующие годы. Как хорошо, что сейчас детишки опять могут лазить по крутым склонам кремлевского холма, забираться под самые стены и скатываться вниз.

Как и все дети, я любила зимой лепить из снега различные фигуры. Иногда сооружала целые снежные городки – мне очень хотелось вылепить что‑то похожее на те здания, которые запомнились во время наших прогулок по Москве. Мама рассказывала, что особенно мне нравилось здание Большого театра (да и как оно могло не понравиться!), куда родители впервые отвели меня в пятилетнем возрасте на балет «Щелкунчик». Конечно, впечатления и от спектакля, и от самого театра запали в детскую душу, и я еще долго в своих играх представляла себя принцессой Машей.

Чаще всего я лепила свои «здания» в нашем дворе. А двор у нас был очень интересный, с решетчатыми воротами со стороны улицы, которые на ночь закрывались. Помню, что около ворот стояла будка, в которой располагался старик сторож, одетый в тулуп и подшитые валенки. Еще во времена моего детства во дворе, в подвалах под домом, для каждой семьи было выделено место для хранения дров, пока в дом не провели центральное отопление.

Одной стороной наш двор примыкал к стене знаменитого потом «дома на Грановского». Тогда этот огромный (гораздо больше и роскошнее нашего) доходный дом назывался Пятым Домом Советов, в котором получили квартиры (не комнаты!) новые властители России – деятели Коммунистической партии. Сейчас на его фасаде можно видеть многочисленные мемориальные доски с фамилиями известных деятелей Советского государства.

С другой стороны двор ограничивал каменный забор (в детстве он казался мне высоким), за ним находился Никитский монастырь. По имени этого монастыря называлась и улица, на которую выходили его ворота и трехъярусная колокольня над ними. Но в 20‑е годы улица получила имя революционного демократа А. И. Герцена, и лишь недавно ей было возвращено ее историческое название – Большая Никитская. (Кстати, наша улица Грановского опять переименована – теперь это Романов переулок.)

Никитский женский монастырь существовал еще с конца XVI века и действовал до начала 20‑х годов XX века, когда в Советском Союзе начались гонения на религию и духовенство: стали закрывать храмы, превращать их в склады, зернохранилища, в лучшем случае – в рабочие клубы или общежития. Сначала церкви грабили, потом стали разрушать. Был упразднен и Никитский монастырь, но еще в 20‑е годы на его колокольне иногда звонил известный в Москве звонарь‑виртуоз К. К. Сараджев, которому нравился тембровый подбор колоколов монастыря. (Об этом замечательном мастере колокольного звона писала А. И. Цветаева в своем «Сказе о звонаре московском».) Осенью 1930 года власти запретили колокольный звон в Москве, и «концерты», которые мы вполне могли слышать, играя во дворе, прекратились.

Окна нашей комнаты выходили как раз на монастырь, и мы были свидетелями его печальной судьбы. Посреди монастырского двора стояло два храма (еще два размещались под колокольней). В декабре 1929 года их закрыли, а на следующий год начали сносить. Самого момента взрыва я не запомнила (была еще слишком мала), но помню, как мы играли и лазили по развалинам – искали какие‑то воображаемые клады и даже тайный ход в сторону Кремля, который, как мы считали, просто обязан был существовать. Вот так и шли рядом – слепое, варварское уничтожение взрослыми своих же национальных корней, своей истории (в оправдание новой истории) и жизнь детей, до поры ничего еще не понимавших в происходившем и игравших на развалинах прежних святынь.

В поисках таинственных кладов и подземных ходов мы не ограничивались только своей «территорией», а перебегали улицу и «исследовали» близлежащие дворы, в том числе и большой университетский – как раз напротив нашего дома. Там тоже стояла (и стоит, слава Богу, до сих пор) красивая церковь – домовый храм графов Шереметевых. Эта церковь Знамения – один из немногих прекрасных образцов стиля «московское барокко». А тогда в ней был устроен университетский склад.

После сноса Никитского монастыря, на месте, где стояли его храмы и колокольня, в 1935 году появилось здание электроподстанции строившегося тогда в Москве метро. Серое, невыразительное строение попытались хоть как‑то оживить по фасаду «революционными» барельефами. Это было так убого, что писатель‑сатирик Илья Ильф в своей записной книжке с убийственным сарказмом назвал это творение «вдохновенным созданием архитектора Фридмана».

По периметру монастырского двора располагались кельи, в которых и после упразднения монастыря еще продолжали жить монашки. К 1935 году эти невысокие здания разрушили, остался всего лишь один корпус – тот, что выходил на Большой Кисловский переулок (до недавнего времени это была улица Семашко). Но я еще застала то время, когда кельи, примыкавшие к нашему двору, были целы. Помню, как мы подходили к небольшим окошкам, располагавшимся невысоко от земли, и заглядывали в них. Для нас, детей, и эти кельи, и монашки были уже словно из другого мира, и нам было любопытно наблюдать эту незнакомую жизнь. Не помню когда, но постепенно монашки куда‑то исчезли – может быть, их выселили, когда стали разрушать их обитель, – помню только, как они сидели в своих маленьких и низких комнатках около окон и что‑то шили.

Надо сказать, что монашки из Никитского монастыря всегда славились в Москве своим рукоделием. Многие женщины, жившие в нашем доме и в окрестных домах, заказывали монашкам что‑либо сшить, вышить. Особенно хорошо они стегали одеяла. Я запомнила это, потому что мама заказывала у них стеганные одеяла, которые мне очень нравились.

Моя мама сама тоже умела шить (это умели делать все в семье ее родителей – и бабушка, и сестры), но не всегда у нее было для этого время. Мне передалась эта мамина любовь к рукоделию. По ее рассказам, в детстве я любила играть одна, часами рисовала и шила одежду для кукол. Став взрослой, стала шить и перешивать что‑нибудь для себя. И до сих пор в редкие часы досуга очень люблю вышивать или что‑нибудь шить.

Много лет назад, когда у меня появилась своя дача (кстати, построенная по моему эскизу), я решила смастерить себе одеяло, вспоминая и мамины уроки, и те лоскутные одеяла, которые мне приходилось видеть в детстве, когда мы приезжали в гости к бабушке. Я собрала остатки от различных материй, которые нашлись дома, «выстроила» из множества лоскутков разных расцветок целый орнамент – и одеяло получилось на славу. Я пользуюсь им на даче до сих пор, и оно кажется мне лучше всех шелковых, пуховых или шерстяных одеял, купленных в магазине. Вообще, все сделанное своими руками придает дому особый уют. Это «мое одеяло» для меня – как привет, как улыбка из детства. Ведь не зря же сказал замечательный писатель, что все мы родом из детства. Все идет оттуда.