Нас одолевала усталость, руки и ноги коченели от холода. По моим подсчетам, мы провели в воде уже около получаса. Воздух на исходе, каждую секунду могут начаться перебои в подаче. Тогда мы включим аварийный запас, рассчитанный на пять минут. А затем придется расстаться с мундштуками и нырять, обходясь лишь тем, что мы успеем вдохнуть на поверхности. Придется больше двигаться, нагрузка удвоится, а внизу нас подстерегают неутомимые и беспощадные хищницы, которые чувствуют себя под водой так же хорошо, как мы на суше.

Акулы закружились быстрее. Сильно взмахивая мощными плавниками, они сделали еще один круг, метнулись вниз и… исчезли. Мы не верили своим глазам. Вдруг на нас упала тень: мы посмотрели вверх и увидели дно шлюпки. Друзья на «Эли Монье» заметили наши сигналы и отыскали нас по пузырям. Шлюпка обратила в бегство акул.

Мы упали на дно лодки, вконец обессилевшие. Матросы переволновались не меньше нас. Наблюдатели потеряли наши пузыри, поэтому судно ушло в сторону. Оказалось, что мы пробыли в воде всего двадцать минут! От столкновения с носом акулы кинокамера сплющилась…

Дюма поднялся на борт «Эли Монье», схватил винтовку и тотчас снова прыгнул в шлюпку – проведать кита, который все еще подавал признаки жизни. Бурая тень отделилась от туши бутылконоса и метнулась прочь. Акула! Дюма подошел к голове великана и добил его в упор разрывной пулей. Голова с разинутой пастью ушла под воду; из дыхала вырвались пузырьки воздуха. Акулы рассекали порозовевшую воду, яростно набрасываясь на кита. Опустив руки в красную пену, Дюма набросил петрю на хвост бутылконоса и завершил дело, от которого нас оторвала серая красавица.

Подняв кита на палубу, мы увидели на нем зияющие раны. Громадные куски мяса в десять – пятнадцать фунтов были как будто отсечены ножом вместе с толстой, не меньше дюйма, кожей: как только нас подобрала шлюпка, акулы кинулись на легкую добычу.

Судовой врач Лонже впервые в жизни оперировал своими инструментами такую тушу. Он вскрыл скальпелем брюхо кита, и на палубу хлынул поток непереваренных кальмаров около трех фунтов каждый. Среди них были совсем неповрежденные и даже живые. В складках китового желудка лежали тысячи черных кальмаровых клювов.

Я невольно вспомнил загадочный слой в пучине. Обед бутылконоса и – черточки, нарисованные эхолотом. Конечно, это может быть случайное совпадение, никаких достоверных доказательств у меня нет. И все‑таки я не мог отогнать от себя видение: киты, погрузившись в мрачную бездну до таинственного слоя на глубине тысячи двухсот футов, пасутся на невиданном лугу, где торчат миллионы кальмаровых щупалец…

По пути в Дакар нам встретилось стадо дельфинов. Дюма попал одному из них в спину гарпуном. Дельфин заметался, словно собака на цепи, окруженный своими сородичами. Их явно объединяло чувство товарищества. События повторились, только на месте бутылконоса теперь был дельфин. Дюма и Тайе ушли в воду; на этот раз гребцы в шлюпке не спускали глаз с их пузырей.

Я смотрел, как дельфин плывет на привязи, словно ягненок, которого охотник выставил, чтобы приманить львов. Акулы не заставили себя ждать. Это было жестоко с нашей стороны, но мы затеяли важное исследование, и его нужно было довести до конца.

Акулы ходили вокруг дельфина точно так же, как незадолго до этого вокруг нас. Стоя на палубе, мы говорили о трусости этих бестий. Силища невероятная, к боли они нечувствительны, вооружены страшнейшим оружием и, однако, никак не могут решиться атаковать добычу. Да и можно ли тут говорить об атаке! Что сделает умирающий дельфин этим коварным разбойницам!

Под вечер Дюма добил его. Тотчас одна из акул набросилась на жертву и вспорола ей брюхо, подавая сигнал остальным. Вода окрасилась кровью. Они не грызли добычу, не рвали ее – просто, не замедляя хода, с лета отсекали огромные куски, словно это было сливочное масло.

Если не считать выпадов серой красавицы и голубой пары, акулы ни разу не нападали на нас по‑настоящему. Мы не хотим ничего утверждать, но похоже, что они предпочитают атаковать объекты, плавающие на поверхности. Именно здесь хищницы обычно находят свой корм: больную или раненую рыбу или отбросы с проходящих судов. Те акулы, которых встречали мы, подолгу присматривались к подводному пловцу, он явно казался им опасным существом. Вероятно, их пугали и пузырьки воздуха, которые вырываются из легочного автомата.

Насмотревшись, как акулы невозмутимо плывут с гарпуном в голове, с зияющими ранами на теле и даже после взрыва рядом с головным мозгом, мы решили, что на нож надеяться нечего. Уж лучше «акулья дубинка» – крепкая палка длиной в четыре фута, усаженная на конце гвоздями. Этими гвоздями надо упереться в кожу наступающей акулы; так дрессировщик отгоняет льва обыкновенным стулом. Гвозди не дают дубинке соскользнуть, но и не впиваются настолько, чтобы разозлить хищницу. Палка позволяет подводному пловцу не подпускать противника слишком близко.

Мы сотни раз, прикрепив к руке дубинку, ныряли в кишащие акулами воды Красного моря. Но применить ее нам не пришлось, и отнюдь не исключено, что это всего‑навсего еще одна мнимая защита против этих непостижимых существ.

Глава тринадцатая

По ту сторону барьера

Чаще всего мы ныряли с определенной целью. Осматривали затонувшие суда, снимали мины, делали физиологические опыты. Но иногда удавалось вырвать часок и просто побродить под водой, полюбоваться переливами света, игрой красок, послушать причудливые подводные звуки и насладиться ласковым прикосновением воды. Вот когда мы могли вполне оценить, что значит проникнуть через барьер между двумя стихиями, тончайший молекулярный слой, равносильный стене. В самом деле, сколько труда стоило человеку одолеть эту преграду! А посмотрите на рыб! Когда извлечешь их из привычной среды, они своими широко раскрытыми ртами красноречиво говорят нам, как разнятся вода и воздух.

Одно из величайших наслаждений, которое дарует купальщику море (а многие, наверно, и не задумываются об этом), – вода снимает с нас повседневное бремя земного тяготения. Люди и другие наземные позвоночные тратят немало сил, чтобы придать своему телу нужное положение. Море освобождает вас от этой обузы. Воздух в легких дает вам плавучесть, и с ваших членов сваливается огромная тяжесть; вы отдыхаете так, как ни в какой постели не отдохнете.

Принято считать, что толстые люди держатся на воде лучше, чем худые. Спору нет, жировой слой несколько легче мышечной ткани, однако наши наблюдения показали, что у тучных людей далеко не всегда лучше плавучесть. Очевидно, все дело в том, что у них обычно меньше объем легких. Любопытно, что новичку привешивают на пояс больший балласт, чем опытному подводному пловцу с таким же «водоизмещением». От страха и волнения новичок невольно набирает в легкие лишний воздух, который и приходится уравновешивать дополнительным балластом. После нескольких погружений, научившись дышать нормально, он обнаруживает, что перегружен. Начинает постигать, как важно, регулируя дыхание, использовать вес воздуха в легких; это позволяет ему изменять свое «водоизмещение» на шесть – двенадцать фунтов.

В мире невесомости подводный пловец должен привыкать к необычному поведению неодушевленных предметов. Если у него сломается молоток, металлическая часть утонет, а ручка всплывет. Весь подводный инструмент нужно уравновешивать, чтобы он не улетел куда‑нибудь. К ножам приделывают пробковые ручки. Семидесятифунтовая кинокамера невесома благодаря воздуху в боксе. За инструментом надо следить особенно тщательно: достаточно малейшего «довеска», чтобы нарушилось равновесие пловца. В начале погружения в одном баллоне акваланга три фунта сжатого воздуха. Но с каждым вдохом аквалангист весит все меньше, и в конце концов баллон приобретает подъемную силу в три фунта. Когда вес рассчитан верно, пловец уходит под воду несколько перегруженным, и это вполне логично, ведь ему нужно опускаться вниз. А под конец он немного недогружен – опять очень кстати, так как ему надо всплывать.

Перед погружением с кинокамерой я похож на вьючное животное. На спине – сорокапятифунтовый акваланг, на поясе четырехфунтовый свинцовый груз плюс вес ножа, часов, глубиномера, компаса, да еще иногда и четырехфунтовой «акульей дубинки», висящей на кисти. Как хорошо переложить все это бремя на море! Мне подают сверху семидесятифунтовую кинокамеру «Батискаф». Вместе со всем снаряжением я вешу двести шестьдесят четыре фунта, а в воде – всего лишь около фунта (расчетная перегрузка), и иду вниз, ощущая удивительную легкость в теле.

Итак, вес уничтожен, но остается еще масса. Надо несколько раз сильно оттолкнуться ластами, чтобы привести в движение всю махину, зато потом я скольжу по инерции. Неразумно, даже опасно столь плохо приспособленному существу, как человек, стараться плыть быстро в толще воды. Пусть лучше морская стихия сама определяет твою скорость: скользи плавно, спокойно, в полной гармонии с окружающей средой.

Давление растет быстро и равномерно, с каждым метром примерно на сто граммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Единственная осязаемая реакция организма – закладывание ушей; оно проходит, если глотнуть раз‑другой. Человеческая плоть почти не поддается сжатию. Мы плавали без скафандра при таком давлении, которое раздавило бы корпус подводной лодки, потому что его не уравновешивает контрдавление изнутри.

На суше на человека со всех сторон давит воздух, но он этого не замечает. В морской воде, на глубине тридцати трех футов давление вдвое больше атмосферного. На глубине шестидесяти шести футов оно равно уже трем атмосферам, на глубине девяноста девяти – четырем и продолжает возрастать кратно тридцати трем футам.

На отметке тридцати тысяч футов, где давление достигает почти тонны на квадратный сантиметр, в океане обитают живые существа. Будь дело только в давлении, мы могли бы погружаться без скафандра на две тысячи футов и больше. Но фактически предел намного меньше из‑за косвенных последствий. Он будет определяться тем, что ткани человека насыщаются громадным количеством газов и уже не могут выделять углекислоту.

Замечено, что чем глубже, тем легче аквалангист переносит прирост давления. Если подряд снова и снова погружаться на глубину до тридцати трех футов, вы быстро устанете и почувствуете себя скверно, потому что давление каждый раз удваивается. Ваш товарищ, работая глубже, не испытает того же, потому что в следующей тридцатитрехфутовой зоне давление увеличится только на одну треть, и так далее. Между ста тридцатью двумя и ста шестьюдесятью пятью футами вес воды возрастет на одну пятую. Мы на деле установили, что если здоровье позволяет человеку нырять на десять ярдов, он спокойно, не боясь осложнений, может погружаться до двухсот футов. Критический порог проходит на рубеже верхней зоны.

Эта же зона самая опасная для водолаза. В шлеме и верхней части скафандра собирается большой пузырь воздуха, крайне чувствительный к перемене давления. Проходя роковую зону, водолаз должен особенно тщательно следить за воздухом, чтобы избежать «обжима» и «пузырения». «Пузырение» получается, когда водолаз набирает слишком много воздуха в скафандр. Рубаха внезапно раздувается и быстро увлекает водолаза на поверхность, а это грозит кессонной болезнью.

«Обжим» происходит, наоборот, от недостаточного контрдавления в шлеме и легких. Шлем превращается в громадную «банку», вроде медицинских, которые врачи прописывают при простуде. Мы в Группе подводных изысканий называли «обжим» coup de ventouse (coup – удар; ventouse – медицинская банка). Страшная гибель ожидает водолаза, если в шланге отказывает клапан, который призван не пускать воздух в обратную сторону. На большой глубине шланг сосет так сильно, что отрывает куски мяса, оставляя голый скелет в резиновом саване…

Еще мальчиком, живя в Эльзасе, я прочел чудесную историю о герое, который укрылся от злодеев на дне реки и сидел там, дыша через камышинку. (Этот мотив встречается, судя по всему, в фольклоре всех народов.) Я отрезал кусок садового шланга, к одному концу прикрепил кусок пробки побольше, другой взял в рот, схватил в руки камень и нырнул в плавательный бассейн. Я не смог сделать ни единого вдоха, бросил шланг и камень и поспешил вверх. Недаром мальчишки недоверчиво относятся к подобным россказням. Автор моей книги, как и другие авторы подводных повестей, сам никогда не пробовал опуститься на дно реки с камышинкой в зубах.

Уже на глубине нескольких футов грудные мышцы не могут преодолеть давление воды, и вдох не получается. Человек с идеально развитыми легкими может несколько минут вдыхать воздух с поверхности, лежа на глубине шести футов; однако большинству из нас затруднительно дышать уже на однофутовой глубине. Шестидюймовая дыхательная трубка может выкачать все силы из пловца, который слишком долго любуется подводными картинами.

Купальщики любят теплое море; подводные пловцы тоже. Увы, когда идешь вглубь, приходится поступиться этим удовольствием. В Средиземном море самая теплая вода в августе, но и то чуть поглубже уже холоднее, впрочем, еще вполне терпимо. В июне и ноябре зона умеренной температуры – на отметке сорок пять футов; в июле, августе и октябре она опускается до ста двадцати. Лучший месяц – сентябрь: вода приятная до глубины двухсот футов.

За умеренным слоем следует холодный, температура понижается до одиннадцати градусов. Холодный и теплый слои разделены четкой границей, никакого перехода. Можно, плывя в умеренной зоне, сунуть палец в холодную и почувствовать разницу так же отчетливо, как перед первым купаньем в году, когда вы нерешительно пробуете воду большим пальцем ноги. Надо собраться с духом, чтобы нырнуть в холодную ванну. Зато потом, когда кожа привыкнет к более низкой температуре, приятно подумать, что возвращаться будешь сквозь толщу воды теплой. Хитроумные капитаны подводных лодок умудряются использовать эту разницу температур. Холодная вода несколько плотнее теплой, и балласт лодки рассчитывают так, чтобы в теплом слое она была перегружена, а в холодном чуть недогружена. Можно выключить моторы, и лодка будет лежать, как на подушке.

Мистраль, который подул, когда мы обследовали «Дальтон», познакомил нас с динамикой слоев. Вода была сравнительно теплая до ста двадцати футов, пока не подул штормовой норд‑норд‑вест. В первый же день холодная зона поднялась до восьмидесяти футов, назавтра она начиналась с сорока. На третий день и у поверхности было холодно. Очевидно, мистраль не охлаждает верхний слой воды, а отгоняет его так, что на место теплой воды поднимается холодная. Как только ветер стих, теплая вода стала возвращаться, оттесняя прохладную вглубь. Вот почему в трюмах «Дальтона» собралась ледяная вода, хотя кругом было тепло.

В Кассисе мы однажды нырнули в пещеру, которую Тайе назвал пещерой Али‑Бабы. В этот день было холодно от дна до самой поверхности. Но в пещере на глубине девяноста футов нас ожидало приятное тепло – ветер не смог вытеснить теплую воду из глубины грота и отогнать.

Каждому, кто купался в дождь, известно забавное чувство, когда не хочется вылезать из воды, чтобы не «промокнуть». Когда подводный пловец в дождь смотрит снизу вверх, он видит, как миллионы крохотных пик прокалывают поверхность воды. Медленное смешение пресной воды с соленой создает в море своего рода «марево», вроде того, что плывет над землей в жару. В прибрежных водах мы наблюдали во время ливня сильнейшее возбуждение среди рыб. Они буквально сходили с ума. Мелюзга носилась во все стороны. Сидячие обитатели дна лезли вверх, срывались и снова лезли, обнаруживая неожиданную энергию. Кефали и окуни бешено метались под бурлящей от дождя поверхностью моря. Становились торчком, разинув рты, словно глотали пресную воду. В дождливые дни в море царит пьяный разгул.

Море – настоящий мир безмолвия. Я говорю это вполне убежденно, опираясь на многочисленные наблюдения, хотя знаю, что за последнее время немало написано о подводных звуках. Записи шумов с гидрофона продаются как фонографические курьезы, но эти шумы сильно преувеличены. Запись нисколько не соответствует тому, что слышит подводный пловец. Спору нет, в море можно уловить очень интересные звуки, и вода передает их удивительно далеко, но это шум совсем другого рода.

Звуки под водой такая редкость, что воспринимаются особенно остро. Страх, боль, радость – все эти чувства обитатели моря выражают безмолвно. Извечный круг жизни и смерти вращается бесшумно; и только млекопитающие – киты и дельфины – нарушают тишину. Случайный взрыв или рокот судовых моторов – проявления деятельности человека – не могут потревожить покоя глубин. В этих глухих джунглях очень гулко отдаются шумы, в которых повинен подводный пловец: бурлят пузырьки выдыхаемого воздуха, сипит струйка вдыхаемого, разносятся голоса товарищей. Ваш напарник может охотиться за сотни ярдов, так что его совсем не видно, однако удар гарпуна о камень вы услышите совершенно отчетливо, и когда товарищ вернется, вы можете его подразнить, показав на пальцах, сколько раз он промазал.

Чуткое ухо подводника порой улавливает отдаленный скрип, особенно если затаить дыхание. Конечно, гидрофон способен усилить этот слабый звук до грохота, что может оказаться важно для научного исследования, но это вовсе не то, что слышит подводный пловец. Мы пока не смогли удовлетворительно объяснить эти скрипы. Сирийские рыбаки находят отмели для лова, прикладывая ухо к фокусу слуховой раковины, которая образуется корпусом лодки. Где услышат скрип, там ставят сети. Они уверяют, что звук исходит от камней на дне, а камни – рыбье «пастбище». Некоторые специалисты по биологии моря приписывают скрип креветкам; мол, они собираются огромными стаями и дружно скрипят своими клешнями. Если посадить креветку в банку, она и впрямь будет щелкать. Но ведь сирийские рыбаки ловят рыбу, а не креветок. К тому же мы ныряли в местах, где был слышен скрип, и не находили ни одной креветки. Похоже, эти звуки усиливаются после шторма, когда стихает волнение на море, но так бывает не всегда. Чем больше мы изучаем море, тем больше убеждаемся, что не стоит делать поспешных выводов.

Некоторые рыбы квакают вроде лягушек. Около Дакара я плавал под водой под громкие звуки такого оркестра, Киты, дельфины, горбыли и неизвестные существа, которые скрипят, – вот и все известные нам нарушители подводной тишины.

Во внутреннем ухе рыбы есть слуховые камешки – «отолиты», из которых любители делают ожерелья‑амулеты. Но большинство рыб слабо реагирует, а то и вовсе не отзывается на звук. Наблюдения показывают, что они гораздо более восприимчивы к колебаниям незвуковых частот. Вдоль бока рыбы тянется чувствительная полоса, своего рода шестой орган чувств. Очень похоже, что эта боковая линия издалека воспринимает колебания воды, скажем, от сражающихся морских обитателей. Мы заметили, что наши голоса рыб не тревожат, зато они очень чутки к колебаниям воды от наших ластов. Подплывая к рыбам, мы чуть‑чуть двигаем ногами; резкое или просто неосторожное движение сразу же их разгонит, даже тех, которые закрыты камнями и не видят нас. Тревога распространяется, как цепная реакция; стоит одной рыбешке броситься наутек, как паника тотчас передается всем остальным. Далеко за пределами видимости рыбы улавливают беззвучное предупреждение.

Плавать среди рыб так, чтобы не распугивать их, стало для нас уже второй натурой. Мы научились неприметно ходить над ландшафтами, где безмятежно, нисколько не опасаясь нас, наслаждаются жизнью морские обитатели. Вдруг, без малейшего повода с нашей стороны, все живое исчезает. Что заставило сотни рыб мгновенно скрыться без единого звука? Пришедшее издалека колебание воды от играющих дельфинов? Или где‑нибудь в мутной толще охотятся голодные зубаны? Мы знаем только, что беззвучная сирена заставила всех, кроме нас, уйти в укрытие.

Мы словно глухие. Все наши чувства уже приспособились к новой среде, но нам недостает шестого чувства, быть может самого главного для подводного обитателя.

Около Дакара я видел, как акулы мирно скользили среди сотен соблазнительных красных пагров, которых присутствие хищниц ничуть не тревожило. Я вернулся в лодку, забросил удочку и обрадовался хорошему клеву. Однако всякий раз я вытаскивал из воды лишь половинку пагра. Может быть, от бьющейся на крючке рыбы расходятся в воде колебания, говорящие акулам, что поблизости есть легкая добыча? В тропиках мы сзывали акул, взрывая динамит. Подозреваю, что звук взрыва был для них просто глухим, не заслуживающим внимания шумом. Зато они мгновенно улавливали вибрацию воды от судорожных движений полуоглушенной рыбы.

У Лазурного берега попадаются крутые рифы, уходящие на глубину двухсот футов… Когда спускаешься вниз над склоном такой скалы, совершаешь необычную экскурсию и видишь, как разнообразен подводный мир, насколько резки контрасты между различными зонами. Альпинисты, ходившие с нами по подводным скалам, например Марсель Ишак, поражались этим контрастам. На суше вы милю за милей шагаете по предгорьям, затем долго идете через лес до его верхней границы, оттуда – до снеговой линии и, наконец, попадаете в область разреженного воздуха. При «нисхождениях» под водой зоны сменяются с непостижимой быстротой. Верхние десять саженей, пронизанные солнечным светом, населены беспокойными, юркими рыбками. Дальше вы попадаете в сумеречную страну осеннего климата и нездоровой атмосферы, в которой голова становится тяжелой, как у человека, обреченного всю жизнь проводить в задымленном индустриальном городе.

Вы скользите вниз и оглядываетесь назад, туда, где царит лето. А кругом уже холод, вы совершили скачок в зиму. Густой мрак заставляет забыть о солнце. И не только о солнце. Уши больше не отзываются на перемену давления, воздух приобретает металлический вкус. Здесь царит угрюмый покой. Вместо зеленых мшистых валунов – готический камень, острый, рогатый, колючий. В каждом склепе, под каждой аркой – свой маленький мирок с песчаным бережком и живописными рыбками.

Еще ниже появляются крохотные голубые деревца с белыми цветами. Это – настоящие кораллы, полудрагоценные Corallium rubrum с их удивительным разнообразием хрупких форм. Сотни лет на Средиземном море шла промышленная добыча кораллов своего рода деревянной драгой, которая сокрушала эти деревья, извлекая на поверхность лишь отдельные веточки. Теперь толстых вековых деревьев не осталось. Спаслись лишь те кораллы, которые обитают глубже двадцати саженей, в тайниках и гротах, нарастая от свода вниз, как сталактиты. Их могут достать только подводные пловцы.

Пловец, попавший в коралловый грот, должен быть готов к тому, что увидит кораллы сквозь обманчивый цветной фильтр моря. Ветви кажутся сине‑черными. Они покрыты бледными цветами, которые втягиваются и исчезают, когда их потревожат. Кораллы сейчас вышли из моды, за фунт дают не больше семидесяти шиллингов.

В зоне кораллов из расщелин в скалах торчат полосатые усики омаров. Завидев руку пловца, омары издают скрипучий звук. Скалы покрыты живыми шишками и напоминающими вымя наростами, длинными мясистыми нитями, «чашечками» и «грибами». Тут царят необычные цвета – фиолетовый, темно‑синий, желто‑зеленый; все краски приглушены сединой.

Но вот мы у основания рифа. Здесь простирается голый, однообразный песок. Здесь проходит граница жизни, за которой уже ничто не растет, никто не движется. Вы плывете автоматически, мозг словно выключается. Лишь где‑то на задворках сознания теплится древний инстинкт самосохранения. Он призывает вас вернуться на поверхность. Вы поднимаетесь, и дурман проходит. А внизу остается обесцвеченная страна, которая еще никому не показала своего подлинного лица.

Рыбы не любят подниматься или опускаться, они, словно жители многоэтажного дома, предпочитают держаться на одном горизонте. Жильцы первого этажа – губаны, груперы и испанские пагры – очень редко идут вверх по лестнице. Зубаны снуют взад и вперед над песчаным дном. Между камнями с озабоченным и решительным видом мечутся сарги. Губаны медлительны и вялы на вид. Испанские пагры еще ленивее. Висят около скалы и посасывают ее, словно леденец. Выше, в сторонке от каменной башни бродят пелагические рыбы, но они явно отдают предпочтение определенному горизонту и редко его покидают. Рыбы не любят усилий, связанных с переменой давления.

Посмотришь – скользят, как заведенные, взад и вперед, покуда их не спугнут. Чем они заняты день‑деньской? Большую часть времени просто плавают. Мы не часто видели рыб за едой. Иногда у рифа заставали сарга, который поедал прилепившихся к камню морских ежей. Методично откусывает хрупкие иглы, выплевывает их и мало‑помалу добирается до тела ежа… Зеленушки непрестанно что‑то жуют. Подхватывают со дна невидимые крошки или, стоя вниз головой, взмучивают облачка ила и глотают их. Суетливые кефали снуют над самой скалой, обсасывая толстыми белыми губами водоросли, поедая икринки и споры. Разноцветные пагры сотнями пасутся в морских прериях. Заметят нас – и ныряют в огромные зеленые облака.

Сколько лет мы пытаемся застать за едой хищников: лаврака, зубана, морского угря или мурену – и ни разу нам это не удавалось. Знаем только по наблюдениям с поверхности, что хищники едят два раза в день в строго определенные часы. В это время многочисленные стаи шпрот, сардин или морских игл подвергаются страшным атакам снизу. Море вскипает, в воздухе сверкают спасающиеся бегством серебристые рыбешки. Морские птицы тоже участвуют в избиении: камнем падают вниз и гордо взлетают с трепещущей добычей в клюве. Но стоит нам нырнуть, и пиршество прекращается. Мы видим, как разбойники рыщут внизу, выжидая, когда мы удалимся. Мелюзга получает передышку, при нас хищники почему‑то не хотят есть.

Налет хищников длится обычно около получаса, затем наступает перемирие, все стихает, и они мирно ходят рядом с теми, кто будет съеден завтра.

Еще более скудный итог дали наши попытки подсмотреть спаривание рыб. Меньше других стесняется кефаль. Она празднует свадьбу в сентябре, в теплых прибрежных водах Средиземноморья. Самки важно прогуливаются вверх и вниз, а возбужденные самцы мечутся около и трутся о своих подруг. В брачную пору даже высокомерные пагры отказываются от гордого одиночества. Они собираются в огромные косяки, прижимаясь друг к другу так плотно, что едва могут плыть. Каждый участник любовного роя непрерывно перемещается.

Рыбы по‑разному проявляют свое любопытство. Часто, идя под водой, обернешься – и видишь носы многочисленных подводных обитателей, которые с жадным интересом следят за нами. Зубаны ограничиваются одним презрительным взглядом. Лаврак решительно подходит вплотную, внимательно вас разглядит и уплывает. Лихии изображают полное безразличие, а сами пододвигаются поближе.

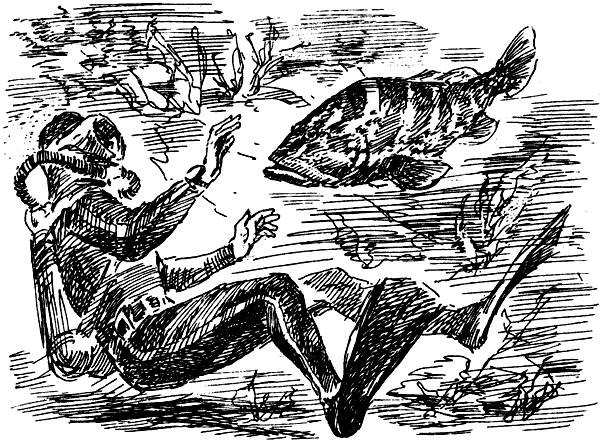

Не так ведут себя меру. Все морские судаки – словно мальчишки, их безумно интересуют наши особы. У меру большие, преисполненные недоумения трогательные глаза. Мы били острогой меру весом в пятьдесят пять фунтов, а видели стофунтовых. Эта рыба – родственница тропического промикропса, достигающего пятисот фунтов. Обитают меру вдоль берегов, в беспокойной мутной воде, на глубине тридцати футов, держась поблизости от своих убежищ, которые защищают с великим упорством. Некоторые забираются выше, селясь на глубине десяти футов. Недоверчивые индивидуалисты, они редко выходят из дому, чутки к опасности и доживают до глубокой старости.

И они же – самые любопытные обитатели моря, каких мы встречали. В краю непуганых рыб меру покидают свои обители и издалека приплывают поглядеть на нас. Зайдут снизу и с ханжеским видом уставятся вам в лицо, этакие ангелочки с крыльями‑плавниками. Пошевельнешься – отскочат в сторону и опять занимают удобную позицию. Наконец уходят домой, но и там продолжают следить за нами из дверей и окон.

Часто меру окружают маленькие темные строматеусы с большими хвостами, сквозь которые меру смотрят на нас, как женщины сквозь вуаль. Резкое движение – строматеусы бросаются врассыпную, а меру мгновенно исчезают. На глубине ста футов рыбы, по‑видимому, не связывают нас с надводным миром. В унылом голубом полумраке подводных джунглей вас принимают как своего, здешние жители относятся к странному животному, которое непрерывно пускает пузыри, скорее с любопытством, чем со страхом.

Меру глотает все, что только попадется в его здоровенную пасть. Осьминог – давай осьминога, причем вместе с камнями, за которые он цепляется; туда же целиком отправляется каракатица со своим щитком, колючий краб‑паук, омары, рыбы. Если меру случайно заглотнет рыболовный крючок, он обычно рвет лесу. Дюма нашел в желудке меру два крючка, которые от времени обросли слизью.

Меру успешно могут потягаться с хамелеоном. Обычный цвет этих рыб красно‑бурый, но они умеют маскироваться под мрамор, а то вдруг покроются темными полосами. Один раз мы увидели на песке лежащего плашмя белого меру. Решили, что это цвет смерти и разложения, но нет, призрак вздрогнул, из белого стал бурым и удрал.

Как‑то мы шли на глубине четырнадцати саженей над большой расщелиной и заметили стайку молодых меру фунтов по двадцати – тридцати. Мы остановились. Они подплыли к нам, потом перевернулись и скользнули вниз – совсем как ребятишки, катающиеся с горки. Поглубже озабоченно совершали какой‑то маневр их родичи покрупнее. Один из них вдруг побелел. Остальные прошли рядом с ним, а один остановился возле альбиноса и сам выцвел. Они потерлись друг о друга. Может быть, это было спаривание? Мы смотрели не отрываясь на это загадочное видение. Что означал этот ритуал среди растворяющихся во мгле камней? Нам это зрелище показалось ничуть не менее удивительным, чем то, которое наблюдал маленький Тумаи, когда перед ним танцевали слоны.

Мы относимся к меру, как к старым добрым знакомым. В наших подводных наблюдениях они занимают особое место. Мы уверены, что могли бы приручить какого‑нибудь меру, используя его любопытную натуру.

Глава четырнадцатая