Подъем — в 2 часа.

Первый час и месса — в 5 часов с четвертью.

Ручной труд — после капитула.

Окончание ручного труда — в 9 часов. Перерыв.

Шестой час — в 11 часов.

Службы Богородице и трапеза — в 11 часов с половиной.

Полуденный отдых — после трапезы.

Окончание полуденного отдыха — в 1 час пополудни с половиной.

Девятый час и ручной труд — через пять минут после подъема.

Окончание ручного труда — в 4 часа с половиной. Перерыв.

Вечерня с молебном — в 5 часов с четвертью.

Вечерняя трапеза — в 6 часов. Перерыв.

Повечерие — в 7 часов 25 минут.

Отход ко сну — в 8 часов.

Он перевернул афишку; на обороте был напечатан другой распорядок дня под заглавием: «Зимние труды от дня Воздвижения Креста Господня до Пасхи».

Подъем предполагался тогда же, отход же ко сну на час раньше; дневная трапеза переносилась с половины двенадцатого на 2 часа, полуденный отдых и вечерняя трапеза отменялись; дневные службы оставались те же, только вечерня и повечерие служились не в четверть шестого и 7.25, а в половине пятого и четверть седьмого.

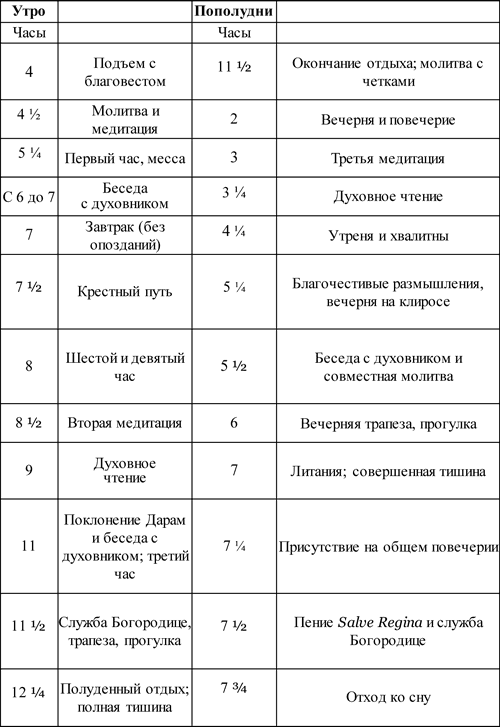

Невесело вставать с постели среди ночи, вздохнул Дюрталь, но, хотелось бы думать, посетители не следуют этому чрезвычайному распорядку! Он схватил другою афишку. «А это для меня, — подумал он, — увидав заголовок листка»:

«РАСПОРЯДОК ДНЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТ ПАСХИ ДО ВОЗДВИЖЕНИЯ».

Поглядим-ка поподробнее…

Он принялся изучать табличку, набранную в два столбца: утро и вечер.

«Это уже похоже на дело — в 4 часа можно, пожалуй, и встать, но ничего не понимаю! Часы служб в этой афишке не те, что у монахов, и что это за двойные вечерни с повечериями? И вообще, эти клеточки, которые велят столько-то минут медитировать, столько-то читать, мне совсем не нравятся! Мой дух не так-то податлив, его не распихаешь по таким формочкам! Правда, впрочем, я смогу делать что хочу: ведь никто не сможет проверить, что творится внутри меня, медитирую я, к примеру, или нет…

Так, а вот еще расписание (он перевернул листок): это начиная с сентября; меня это не касается, да и разница невелика. А вот еще приписка, которая относится и к тому, и к другому».

«Примечания:

1. Свободные от служб по требнику читают Малую службу Пресвятой Богородице.

2. Господ посетителей просят исповедаться в один из первых дней пребывания, чтобы со спокойной душой заниматься медитациями.

3. После каждой медитации следует прочитывать соответствующую главу «Подражания Христу».

4. Время исповеди и Крестного пути: летом с 6 до 9 часов утра и с 2 до 5 часов пополудни, зимой с 9 часов утра до 2 часов пополудни.

5. Следите за доской объявлений.

6. К трапезе подобает являться вовремя, не заставляя себя ждать.

7. Никто, кроме отца госпитальера, не имеет благословения следить за нуждами господ постояльцев.

8. Дозволяется спрашивать необходимые для жизни в обители книги, если вы не имеете их при себе».

«Исповедь!» Во всем этом перечне он видел лишь одно это слово. Итак, придется на нее пойти! Холодок пробежал у него по спине. «Когда вернется отец Этьен, я с ним об этом поговорю», — подумал он.

Мучиться сомнениями ему пришлось недолго: вскоре монах вошел в его келью и сказал:

— Вы ничего не заметили недостающего, что вам могло бы быть полезно?

— Ничего, отец Этьен; если бы только побольше воды…

— Ничего нет проще; я велю каждое утро приносить вам большой кувшин.

— Благодарю вас… теперь, я посмотрел расписание…

— Сию же минуту вас успокою. Непременно надо только соблюдать совершенную пунктуальность, и еще вы должны бывать на всех уставных службах в точности по написанному. Остальные упражнения, расписанные в афишке, не обязательны; их показанный порядок может быть полезен людям совсем молодым или полностью несамостоятельным, прочих же, на мой взгляд по крайней мере, скорее, стесняет. Впрочем, как правило, мы здесь не занимаемся посетителями — полагаемся на само уединение; вы можете сами усмотреть и разобрать, как вам лучше с пользой для души проводить время. Так что я не буду вам навязывать молитвы, указанные в этих расписаниях; позволю себе только посоветовать вам читать Малую службу Пресвятой Богородице — она у вас с собой?

— Да, вот она, — ответил Дюрталь и протянул монаху маленький молитвенник.

— Чудная у вас книжечка! — заметил отец Этьен, листая роскошно напечатанные в два цвета страницы. Дойдя до нужного места, он вслух прочитал третье чтение на утрене.

— Не прекрасно ли! — воскликнул он. Радость вдруг просияла на его лице, глаза загорелись, пальцы, держащие молитвенник, задрожали. Он закрыл книжечку со словами: — Читайте, читайте ее, а особенно здесь; ведь вы знаете: истинная покровительница ордена траппистов — Она, Пресвятая Дева!

Он помолчал немного и продолжал:

— В письме к аббату Жеврезену я назначил вам срок пребывания в неделю, но, разумеется, если вам здесь не наскучит, вы можете остаться, сколько сочтете за благо.

— Я бы и хотел прожить у вас подольше, но это зависит от того, как я вынесу телесную борьбу; мой желудок не совсем здоров, и я поневоле побаиваюсь; помимо этого, чтобы исключить любые неожиданности, я просил бы вас как можно скорее прислать мне исповедника.

— Хорошо, вы с ним встретитесь завтра; о времени я вам скажу сегодня после повечерия. Что касается пищи, если обычной трапезы вам недостаточно, я распоряжусь добавлять вам одно яйцо, но больше никаких снисхождений не могу вам сделать; устав строг: ни рыбы, ни мяса — только овощи, причем, должен признаться, не роскошные.

Впрочем, убедитесь сами; скоро уже час вечерней трапезы; если угодно, я покажу вам комнату, где вы будете столоваться вместе с г-ном Брюно.

По дороге, на лестнице, монах пояснил: г-н Брюно отрекся от мира и живет в монастыре, не давая обетов. Он то, что наш устав называет живущим; это весьма благочестивый и ученый человек, он вам непременно понравится; за трапезой вы можете разговаривать с ним.

— И что же, — сказал Дюрталь, — во все прочее время мне надлежит хранить молчание?

— Да, если только вам не потребуется о чем-либо спросить; в этом случае я всегда в вашем распоряжении и готов дать вам ответ. Относительно молчания, а равно часов подъема, отхода ко сну и богослужений устав не терпит никаких послаблений и должен быть соблюдаем буквально.

— Что ж, — произнес Дюрталь, несколько ошарашенный строгим тоном отца госпитальера. — Теперь скажите: в афишке просят следить за доской объявлений, а я не знаю, где она.

— Она висит на лестничной площадке рядом с вашей комнатой; вы прочтете ее завтра, на свежую голову, а теперь извольте войти. — И монах открыл одну из дверей нижнего коридора, как раз напротив приемной.

Дюрталь поздоровался с пожилым господином, вставшим ему навстречу; монах познакомил их и удалился.

Трапеза уже стояла на столе: два яйца на тарелке, миска риса, миска фасоли и горшочек с медом.

Г-н Брюно, прочитав благословляющую молитву, решил поухаживать за Дюрталем и подал ему яйцо.

— Невеселый ужин для парижанина, — сказал он с улыбкой.

— Что вы, раз есть яйцо и вино, то это вполне сносно; признаюсь, я ожидал, что здесь пьют одну холодную воду!

Они дружелюбно разговорились.

Новый знакомый оказался любезен и хорошо воспитан; приятная улыбка освещала его пожелтевшее серьезное лицо, изборожденное морщинами.

Нисколько не раздражаясь, он отвечал на расспросы Дюрталя. Жизнь его, рассказал он, была бурной, а потом он ощутил прикосновение благодати и удалился от света, чтобы многолетним молчанием и постом искупить свои и чужие грехи.

— И вам не наскучило?

— Ни разу за те пять лет, что я в обители; время, расписанное по распорядку траппистов, идет быстро.

— Вы бываете на всех монастырских службах?

— Да, вот только физический труд заменяю медитациями в келье; впрочем, как живущий, я мог бы и не подниматься в два часа пополуночи к ночной службе, но читать до рассвета нашу великолепную бенедиктинскую псалтырь для меня великая радость. Однако вы заслушались и ничего не кушаете. Угодно ли, я положу вам еще немножко риса?

— Нет, благодарю; если позволите, я возьму ложечку меда. Пища недурна, — сказал Дюрталь чуть погодя, — вот только немного смущает, что у всех блюд одинаковый и странный какой-то привкус; похоже… я бы сказал на сало, может быть, пригорелое.

— Это горячее постное масло, им поливают здесь все овощи. О, вы к нему очень быстро привыкнете, дня через два его уже не замечаешь.

— Но что же такое, собственно, живущий?

— Он проводит менее суровую, более созерцательную жизнь, чем монахи, может, если угодно, выезжать и пользуется духовными благами ордена, хотя и не приносит обетов.

Прежде устав знал еще так называемых «ближних»: это были живущие, которым выбривали тонзуру; они носили особое одеяние и давали три главных обета; коротко говоря, их жизнь была смешанной: полумирской, полумонашеской. Это состояние и поныне осталось у чистых бенедиктинцев, а в траппистских обителях его упразднил генеральный капитул 1293 года, и с тех пор оно не существует.

Ныне цистерцианские обители населяют только отцы — монахи, младшие братья или рясофоры, живущие, если есть, да еще крестьяне, занятые на полевых работах.

— Рясофоры — это те, кто ходит с полностью выбритой головой и носит коричневую рясу, вроде брата, открывшего мне ворота?

— Именно; они не поют в церкви и заняты исключительно ручным трудом.

— Кстати, расписание для посетителей, то, что у меня в комнате, мне кажется не совсем ясным. Сколько припоминаю, там некоторые службы означены дважды, утреня указана в четыре часа пополудни, а вечерня в два и вообще распорядок служб не тот, что для монахов. Как мне тут свести концы с концами?

— Да вам не стоит обращать внимание на подробное расписание занятий в афишке; впрочем, отец Этьен уже и сказал вам об этом; это образчик, изготовленный только для тех, кто не способен сам занять себя и руководить собой. И потому, сами понимаете, чтобы они не оставались праздными, для них как бы разрезали служебник и разделили все время на ломтики; вот и получилось, что им, к примеру, предлагается петь псалмы утрени в такие часы, когда никаких псалмов не положено.

Ужин подошел к концу. Г-н Брюно прочитал благодарственную молитву и сказал Дюрталю:

— До повечерия еще минут двадцать; хорошо бы вам покамест познакомиться со здешним садом и рощей. — Он вежливо поклонился и вышел.

«Да и покурю заодно», — подумал Дюрталь. Надев шляпу, он тоже вышел из трапезной. Смеркалось. Он прошел через большой двор, повернул направо, миновал домик с высоченной трубой (как он догадался по запаху, это была шоколадная фабрика) и направился по аллее, обсаженной деревьями.

Стало уже так темно, что в роще, куда упиралась аллея, не было видно деревьев. Дюрталь свернул сигаретку, медленно, с наслаждением затягивался ею и время от времени посвечивал спичками на часы.

Его изумляла тишина, исходившая от аббатства: ни шороха, даже далекого, даже приглушенного: лишь время от времени еле слышные всплески воды. Он направился в сторону, откуда они доносились, и увидел маленький пруд, по которому плавал лебедь, тотчас повернувший к нему. Мерцающее белое пятно со всплесками разрезало темноту; Дюрталь глядел на него и тут услышал медленные удары зазвонившего колокола. Так, подумал он, вновь посмотрев на часы, начинается повечерие.

И он отправился в капеллу, еще совсем пустую. Пока никого не было, он мог рассматривать ее сколько угодно.

Капелла имела форму обрезанного креста: без подножия, с закругленной верхушкой и двумя квадратными боковыми ветвями, каждая с дверью посередине.

В верхней части креста была выстроена небольшая ротонда, крытая куполом с лазоревым потолком, вокруг нее кругом располагались кресла, приделанные к стене; посередине церкви возвышался большой беломраморный алтарь с деревянными подсвечниками; справа и слева на мраморных колонках стояли большие канделябры, тоже деревянные.

Нижняя часть алтаря, полая, была закрыта стеклом, за которым стояла рака готического стиля, отражавшая огни лампад начищенной до зеркального блеска медью.

Ротонда выходила на широкую солею с тремя ступенями и к ветвям креста, так что получался как бы вестибюль, служивший обкорнанному храму и главным, и боковыми нефами.

При окончании, у самых дверей, в боковых ветвях не было сидений, и к ним примыкали крохотные капеллы в нишах, крашенных, как и купол, в голубой цвет; над их неукрашенными каменными алтарями стояли неважные статуи: в одной святой Иосиф, в другой Спаситель.

Наконец, четвертый алтарь, посвященный Пресвятой Деве, находился в расширении, напротив ступеней ротонды и, следовательно, главного алтаря. Он освещался окошком с витражами: святой Бернард в белой рясе и святой Бенедикт в черной; казалось, этот алтарь прятался, потому что с обеих сторон от него стояли ряды скамеек, доходившие до двух других малых алтарей; места оставалось ровно столько, чтобы пересечь вестибюль поперек или же пройти по прямой от алтаря Богородицы к главному алтарю в ротонде.

Храм до ужаса безобразен! — подумал Дюрталь, садясь на скамью против статуи святого Иосифа. Судя по некоторым барельефам на стенах, он относится ко времени Людовика XVI — прегадкое время для церковного строительства!

Звуки колоколов вывели его из раздумья. Все двери тут же отворились; через одну из них, пробитую прямо в ротонде, прошло человек десять монахов, закутанных в просторные бурые рясы; они разошлись по сторонам и заняли кресла вокруг клироса.

Через двери, ведущие в проход, вошло множество других рясофоров; они встали на колени перед скамьями справа и слева от алтаря Богородицы.

Иные оказались совсем рядом с Дюрталем, но стояли, опустив голову, сложив руки, и он не посмел их разглядывать; впрочем, вскоре в вестибюле стало совсем темно; освещен был только клирос: там горели лампы.

Дюрталь, сколько хватало обзора, оглядел белоризцев в ротонде и приметил среди них отца Этьена, преклонившего колени рядом с каким-то коротеньким монахом, но его внимание привлек другой, на краю кресельного ряда, возле солеи.

Он был строен, жилист и в своем белом бурнусе напоминал араба. Дюрталь видел его только в профиль и мог разглядеть лишь длинную седую бороду, выбритый череп в обрамлении монашеского венца волос, высокий лоб и орлиный нос. Он выглядел величественно: властное лицо, изящная фигура, колыхавшаяся под одеянием.

Должно быть, аббат обители, подумал Дюрталь. Все сомнения исчезли, когда монах достал из-под своего пюпитра колотушку и стал вести богослужение.

Все монахи положили поклон перед алтарем, аббат прочитал начальные молитвы; потом наступила пауза, и с другого конца часовни, того, куда Дюрталь не мог посмотреть, раздался ломкий старческий голос — голос, вернувший себе детскую хрустальность, но обретший какую-то приятную надтреснутость, — забираясь все выше и выше по мере чтения молитвы: Deus in adjutorium meum intende [82].

Другая же половина хора, та, где стояли отец Этьен и аббат, ответила, медленно скандируя слоги низкими голосами:

— Domine ad adjuvandum mefestina [83].

Они возложили головы на фолианты, лежавшие перед ними, и произнесли:

— Gloria Patri, et Filii, et Spiritu Sanctu [84].

И встали, а другая половина отцов отозвалась: «Sicut erat in principio» [85]и проч.

Служба началась.

Ее не пели, а читали нараспев, то быстрее, то медленнее. Та сторона, клироса, которую видел Дюрталь, все гласные произносила тонко и отрывисто, другая сторона, напротив, превращала их в долгие, как будто над всеми «о» стояли циркумфлексы. Одна сторона произносила как бы на южный манер, другая на северный; в таком чтении служба звучала странно; понемногу она стала раскачиваться, как заклинание, баюкать душу мерным движением стихов, в конце каждого псалма прерывавшегося повторявшимся, как рефрен, «Слава: И ныне».

«Господи, ничего не понимаю», — подумал Дюрталь, знавший повечерие, как свои пять пальцев. Они поют не римскую службу!

Было ясно, что один из псалмов опущен. В какой-то момент Дюрталь ясно узнал гимн святого Амвросия Te lucis ante terminum [86], пропетый на размашистый, с перепадами древний распев, но и тут последняя строфа была другой! Он стал ожидать кратких чтений и «Ныне отпущаеши», но их не было; он вновь растерялся.

Ведь повечерие — не вечерня, в нем вариантов не бывает, думал он. Надо будет завтра осведомиться у отца Этьена.

Его размышления перебил молодой белоризец, который подошел к алтарю, преклонил колени и зажег две свечи.

Все разом встали, и невыразимым кличем своды потрясла богородичная молитва.

Ошеломленный Дюрталь слушал эту изумительную песнь, не имевшую ничего общего с мычанием, звучащим в парижских церквах. Здесь она была и плачевна, и пламенна, возносилась такой умильной мольбой, что в ней одной, казалось, собирались и вековечная надежда человечества, и непрестанная его скорбь.

Петая без сопровождения, без поддержки органа, голосами, невыразительными сами по себе, но собиравшимися в один, мужественный и глубокий, она возносилась в спокойном дерзновении, восходила к Пречистой в неудержимом порыве, затем словно возвращалась обратно и становилась не столь уверенна; продолжалась молитва более трепетно, однако столь почтительно, столь смиренно, как будто прощение уже дано и она в безумных прошениях смеет домогаться незаслуженных небесных благ.

Это было безраздельное торжество задержаний, повторов нот на одном слоге и на одном слове, изобретенных Церковью, чтобы изобразить избыток внутренней радости, не передаваемой словами; душа рвалась, вылетала наружу в страстных голосах, исходивших из тел, содрогавшихся монахов.

Дюрталь следил по своему молитвеннику за песнопением, таким коротким по тексту и так долго поющимся. Когда слушаешь и читаешь со вниманием это великолепное славословие, оно как будто делится, представляя три состояния души, три стадии человеческой природы: молодость, зрелость и угасание — словом, кратко представляя суть молитвы каждого возраста.

Поначалу это была песнь ликования, радостный крик малыша, лепечущего умильные слова, ласкающего мать своим приветом или желающего ее улестить: так здесь пелось Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve! [87]Затем эта невинная, в простоте блаженная душа вырастала; она уже ведала вольные мысленные прегрешения, сор бесконечных дурных поступков; она складывала руки перед собой и, рыдая, умоляла о помощи. Она поклонялась не с улыбкой уже, а с плачем, и это было: Ad te clamamus exules filii Hevae; ad te suspiramus gementes etflentes in hac lacrimarum valle [88]. Наконец, наступала старость; душа падала навзничь, измученная воспоминанием о неисполненных советах, сожаленьями об утраченных милостях; устрашенная, ослабевшая она ужасалась своего освобождения, разрушения темницы тела, приближение коего чувствовала; и тогда она помышляла о вечном проклятье тех, кто отвергнут Судией, на коленях молила Заступницу земли и Советницу Неба, и тогда звучало: Eia ergo Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostendi [89].

И к этому главному месту молитвы, сложенной то ли Петром Компостельским, то ли Германом Скрюченным, святой Бернард в приступе усердия к Святой Деве прибавил на конце тройственное призывание: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria [90], словно тройной печатью скрепив неподражаемое песнопение тремя кличами любви, возвращая весь гимн к нежному обожанию начала.

Это уже нечто небывалое, подумал Дюрталь, когда трапписты пропели нежное, настойчивое призывание; задержания растягивались на «о», проходя по всем оттенкам души, по всем регистрам звука; в этих междометиях, в одевавших их последовательностях нот лишний раз подводился итог освидетельствованию души, изложенному в самом теле гимна.

И вдруг на слове «Мария», на величественном восклицании этого имени, пение оборвалось, свечи разом потухли, монахи рухнули на колени; мертвая тишина повисла в капелле. И медленно зазвонили колокола, и благовест перебирал под сводами редкие лепестки бесцветных звуков.

Все лежали ниц, закрыв лица руками; все молились, и так продолжалось долго; наконец раздался звук трещотки, все встали, поклонились алтарю, и монахи в немом сосредоточении исчезли за дверцей ротонды.

«О, истинный создатель церковного пения, неизвестный автор, заронивший в умы человечества мысль о хоральном распеве — это Дух Святой!» — воскликнул про себя Дюрталь: ослабевший, потрясенный, со слезами на глазах.

Г-н Брюно, которого он в капелле не заметил, подошел к нему. Они безмолвно прошли через двор, а когда вошли в гостиницу, г-н Брюно зажег две свечи для ночника, подал одну Дюрталю и торжественно сказал:

— Желаю вам спокойной ночи, милостивый государь.

Дюрталь поднялся по крутой лестнице, следуя за ним. На площадке они еще раз поклонились друг другу, и Дюрталь вошел в свою келью.

Ветер поддувал под дверь, и комнатка, едва освещенная лежащим пламенем свечи, показалась угрюмой; высокий потолок терялся во мраке; с него лилась тьма.

Дюрталь присел возле ложа.

Было тоскливо, но в то же время его толкал вперед какой-то импульс, которому он не мог дать название, поднимал порыв, когда кажется, что сердце вздувается и вот-вот распахнется, и, ощущая невозможность разделиться на части и убежать от себя, он снова стал ребенком и беспричинно заплакал, просто чтобы облегчить душу слезами.

Он бросился на колени перед Крестом и ждал чего-то, но ничего не происходило. Обращаясь к Христу, разведшему над ним распятые руки, он стал еле слышно говорить Ему:

— Отче, я изгнал свиней из души моей, но они истоптали меня и покрыли калом, и самый хлев разрушен. Пожалей меня я пришел издалека! Будь милостив, Господи, к бесприютному свинопасу! Я пришел к тебе, не прогони меня, будь гостеприимен, омой меня!

«Ох, — вдруг вспомнил он. — Я же не повидался с отцом Этьеном, а он должен был назначить мне на завтра час встречи с духовником! Конечно, он забудет поговорить с ним — ну и слава Боту, подожду еще денек; душа у меня так изломана, что ей и вправду нужно передохнуть».

Он со вздохом разделся и лег. Завтра надо встать в половине четвертого, чтобы в четыре быть в церкви; мешкать нечего, а то не высплюсь. Лишь бы не случилось головной боли, да и проснуться надобно до света!

II

Он пережил ночь как нельзя ужасней; это было так жутко, так ни на что не похоже, что он за всю свою жизнь не мог припомнить подобной смертной тоски вперемежку с такими страхами.

Он то и дело то забывался в кошмарах, то вдруг просыпался.

Эти кошмары были гораздо чернее тех мерзостей, которые может наслать самое тяжкое безумие. Они приходили из царства Разврата и были столь необычны, столь новы для Дюрталя, что и проснувшись он продолжал дрожать, еле сдерживая крик.

Это было не то всем известное невольное сновидение, которое прекращается в тот самый момент, когда спящий сливается с возлюбленным призраком; нет: все тут было как наяву, долго, со всеми прелюдиями, всеми подробностями, всеми ощущениями, разрядка же наступала с необычайно болезненной остротой, сопровождалась каким-то особенным содроганием.

Была еще странность, явно отличавшая это состояние от бессознательного ночного осквернения: некоторые эпизоды, кое-какие ласки, которые в действительности должны были следовать друг за другом, происходили в один и тот же миг, а главное, во сне он испытывал ясное чувство соприкосновения с некоей текучей формой, в миг пробуждения пропадавшей со звуком лопнувшего пузыря или щелчка кнутом. Он ясно ощущал это существо рядом с собой — так близко, что ветер от его исчезновения колыхал простыни, и Дюрталь с перепугом смотрел на оставшееся место…

Что же это! — подумал Дюрталь, когда зажег наконец свечу. — Я словно вернулся во времена, когда ходил к госпоже Шантелув; припоминаются истории о сношениях с суккубами.57

Он в отчаянье сидел на постели, оглядывая келейку, тонувшую в темноте; его подташнивало. Он посмотрел на часы: было всего одиннадцать. Боже мой, подумал он: неужели в монастыре все ночи таковы!

Он облился холодной водой, чтобы прийти в чувство, открыл окно проветрить келью и, весь продрогший, лег в постель.

Свечку задуть он медлил, боясь темноты: она казалась ему живой, полной ловушек и неведомых опасностей. Наконец он решился и погасил свет, повторяя про себя строфу вечерней службы, которую только что пели в церкви:

Procul recedant somnia

Et noctium phantasmata,

Hostemque nostrum comprime,

Ne polluantur corpora[91].

В конце концов он опять забылся сном, и опять видел во сне мерзость, но на сей раз вовремя пришел в себя и отогнал наваждение; и вновь он испытал впечатление, будто какая-то тень испарилась из постели так, что он чуть-чуть не схватил ее. Дюрталь посмотрел на часы: было два.

Если так дальше пойдет, я завтра буду совсем разбитый, подумал он. Кое-как, задремывая и с усилием просыпаясь каждые десять минут, он дотянул до трех часов.

«Если теперь заснуть, я вовремя не проснусь, — пришло ему в голову. — Не встать ли?»

Он разом вскочил с постели, оделся, помолился, привел в порядок вещи.

Действительное невоздержание удручило бы его меньше этой мнимости, но отвратительней всего казалась неудовлетворенность, которую оставлял разврат с призраками. По сравнению с их ненасытными упражненьями женские ласки давали довольно малое удовольствие, приводили только к слабому сотрясению, но зато связь с суккубом приводила в ярость оттого, что соприкасался ты с пустотой, что становился жертвой обмана, игрушкой видения, даже контуры и черты которого не мог запомнить. Поэтому неизбежно приходило желанье плоти, стремленье прижать к себе настоящее тело, и Дюрталь стал мечтать о Флоранс. Она хотя бы утоляла жажду, не бросала человека в трепете и жару, желающего неизвестно чего, когда ты кем-то окружен, когда за тобой следит какой-то неразличимый незнакомец, некое подобие, от которого ты не можешь бежать…

Дюрталь вздрогнул, отгоняя нахлынувшие мысли. В общем, сказал он себе, пойду подышу воздухом и выкурю сигаретку, а там видно будет.

Он спустился по лестнице, стены которой, казалось, клонились и плясали в свете свечи, прошел по коридору, задул огарок, поставил подсвечник у двери приемной и выскочил на улицу.

Стояла темная ночь; на высоте третьего этажа сквозь «бычий глаз» церковного здания виднелись тени от красной луны.

Дюрталь несколько раз затянулся сигареткой и зашагал к капелле. Он тихонько повернул дверную ручку и вошел в притвор; помещение было темно, ротонда же, хоть и пуста, освещена множеством лампад.

Дюрталь сделал шаг, перекрестился и отступил назад, ибо наткнулся на какое-то тело. Он посмотрел под ноги.

Перед ним было поле сражения.

На земле валялись людские фигуры, словно бойцы, сраженные картечью: одни ничком, другие на коленях, те распластались, раскинув руки, будто застреленные в спину, иные стиснули кулаки на груди, а те вытянули руки или обхватили головы.

И ни звука, ни стона в этой куче умирающих.

Дюрталь, разинув рот, ошеломленно глядел на месиво монашеских тел. От лампы, которую переставил в ротонде отец сторож, через порог упала длинная полоса света, и в ней он увидел монаха на коленях перед алтарем Богородицы.

Это был старик лет восьмидесяти или больше; он стоял неподвижно, как статуя, уставив взгляд в таком порыве молитвенного поклонения, что все изображения святых в экстазе, писанные примитивами, рядом с ним казались вымученными и холодными.

При том вид у него был простецкий; голый, без венчика волос, череп, сожженный солнцем и омытый дождями, имел кирпичный цвет; взгляд затуманенный, на глазах от лет бельма; морщинистое, скукожившееся, шероховатое, как старый букс, лицо пряталось в густой белой бороде, а немного курносый нос как нельзя лучше довершал впечатление от этого облика.

Но не из глаз, не из уст — отовсюду и ниоткуда исходило нечто ангельское, растворявшееся в его лике, окутывавшее жалкое согбенное тело, накрытое кучей тряпья.

Душа этого старика даже не потрудилась изменить его обличье, облагородить его: она просто упразднила себя в сиянье; это было нечто вроде нимбов древних святых, только свет не блистал вокруг маковки, а, разливаясь вокруг всей фигуры, бледно и почти невидимо омывал его существо.

При том старец ничего не видел и не слышал; другие монахи ползали на коленях, придвигались ближе к нему погреться, спрятаться за ним, он же стоял неподвижно, глухой и немой, застыв так, что его можно было бы счесть мертвецом, если бы временами не двигалась его нижняя губа, оттопыривая огромную бороду.

В окнах блеснул рассвет, мрак стал рассеиваться, и прочие братья также стали видны Дюрталю; все эти раненные Божьей любовью, преклонясь пред алтарем, горячо молились, безмолвно вырываясь из самих себя. Были совсем молодые, стоявшие на коленях с прямой спиной, были другие, закатившие в экстазе глаза и сидевшие на пятках; кое-кто совершал крестный путь, так что нередко они вставали друг напротив друга и глядели друг на друга не видя, глазами слепых.

То были рясофоры; белоризцы лежали между ними большими белыми буграми, пав ниц и лобызая землю.