Вывод по данному разделу: имя Афины восходит к древнеегипетскому богу солнца Атону. Их сходство обусловлено тремя аспектами:

1) семантический: Афина и Атон относятся к могущественным богам;

2) фонетический: у них едва различающаяся вокализация имён: ΑΤΟΝ => ΑΘΕΝ(Α);

3) морфологическое: единственная значимая графема имени "Афина" - это символ солнца, при этом бог Атон был солнцем.

Таинственная фиала (Грааль) Афины

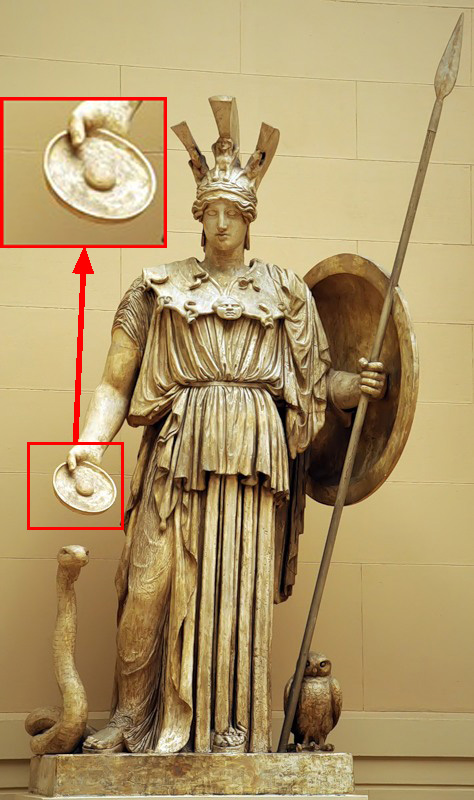

В музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ, Москва) в зале "Греческий дворик" экспонируется статуя Афины Поллады с необычным для непосвящённой публики предметом в правой руке:

17.

В описании статуи он не упоминается, но удалось установить, что он атрибутируется как "фиала с омфалосом", однако, когда именно в научный оборот была введена такая трактовка, на данный момент мы не знаем. Вероятно, в XIX или даже в XVIII веке, когда на многие неясные вопросы следовал простой ответ - "это фаллическая символика". Ошибочность такого подхода видна по многим признакам:

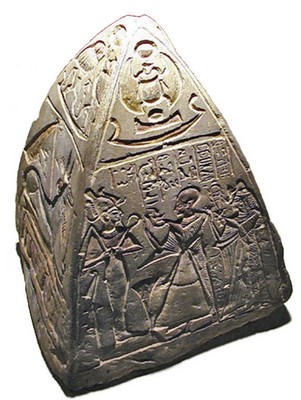

1. Омфалос понимался как "Пуп Земли". Впервые он встречается в древнеегипетской мифологии под названием "Бен-бен", означающим первичный холм. Египтяне оставили после себя множество Бен-бенов в виде массивных пирамидионов, сопоставимых с ростом человека. Со временем, правда, их размеры стали более демократичными, немного поменялся и вид, тем не менее сохранилась их конусная форма:

18.

Пирамидион Хонсу-Хора, Каирский музей.

2. "Фиала с омфалосом" имела строго определённую форму: это диск с небольшим бортиком или неглубокая круглая ёмкость, имеющие в обоих случаях полусферическое возвышение в центре. С другой стороны, Пуп Земли не может иметь границ, т.к., согласно мифологии, он возник посреди бескрайнего моря.

3. В античной иконографии омфалос широко представлен на монетах: на нём обычно восседает Аполлон, т.е., как и в случае с древнеегипетским холмом Бен-бен, высота омфалоса сопоставима с ростом человека:

19.

4. Поверхность омфалоса обычно украшена узнаваемым рельефом (см. илл. 19):

20.

Такой рельеф никогда не встречается на "фиалах с омфалосом". Усечённый конус последнего омфалоса означает, что это место предназначалось Аполлону, как на илл. 19.

5. Круглое возвышение в центре диска - это попытка мастера изобразить шарик, но не конус, что хорошо видно на множестве артефактов:

21.

IV-III в. до н.э., Древняя Греция, золото.

22.

Примерно 740 г. до н.э., "Музей анатолийских цивилизаций", Анкара.

23.

Древняя Греция.

В ряде случаев мастера сознательно золотили шар в центре, чтобы подчеркнуть его  эмблематический смысл, который заключается в том, что это символ солнца. Данная коннотация усугубляется формой фиалы или диска: если смотреть на них сверху, то можно увидеть знакомую букву Θ (см. илл. 9). По сути фиала и была задумана в качестве материального воплощения сакрального символа, чтобы использовать её в ритуальных практиках. Поэтому предмет в руке Афины на илл. 17 с полным правом можно назвать "солнечная фиала" (СФ) (Грааль) или даже "Афина", исходя из её имени (см. выше). Причём, как можно видеть, Афина не выказывает желания использовать фиалу в качестве посуды "для возлияний" - она демонстрирует его зрителям в подтверждение того, что это она и есть. Амбивалентный смысл фиалы в том, что она играет роль сакрального символа и одновременно служит инструментом. Его применение можно видеть на следующем изображении, выполненном на древнегреческой вазе:

эмблематический смысл, который заключается в том, что это символ солнца. Данная коннотация усугубляется формой фиалы или диска: если смотреть на них сверху, то можно увидеть знакомую букву Θ (см. илл. 9). По сути фиала и была задумана в качестве материального воплощения сакрального символа, чтобы использовать её в ритуальных практиках. Поэтому предмет в руке Афины на илл. 17 с полным правом можно назвать "солнечная фиала" (СФ) (Грааль) или даже "Афина", исходя из её имени (см. выше). Причём, как можно видеть, Афина не выказывает желания использовать фиалу в качестве посуды "для возлияний" - она демонстрирует его зрителям в подтверждение того, что это она и есть. Амбивалентный смысл фиалы в том, что она играет роль сакрального символа и одновременно служит инструментом. Его применение можно видеть на следующем изображении, выполненном на древнегреческой вазе:

24.

(Увеличить). Обрядовое возлияние Аполлоном на омфалос из "солнечной фиалы", ок.440 г. до н.э.

Рисунок хорош тем, что мы видим отдельно омфалос и СФ (Грааль), не имеющими между собой ничего общего - это два разных предмета. О ритуале с использованием СФ (Грааль) красноречиво также говорит небольшой пропил по краю одной из фиал, позволяющий добиться излияния жидкости тонкой струйкой:

25.

Археологический музей Напфлиона, ок. 525-500 гг. до н.э.

Очевидно, бывший хозяин этой СФ таким образом экономил и старался обслужить как можно больше страждущих прихожан, используя меньшее количество благовоний, что безусловно способствовало увеличению дохода служителя культа.

Примеры использования СФ (Грааль) в погребальном культе

Изучение применения СФ в погребальном ритуале представляет интерес по нескольким причинам: он позволяет уточнить некоторые аспекты, в том числе проследить эволюцию культа и символики. Для этого рассмотрим несколько типичных примеров.

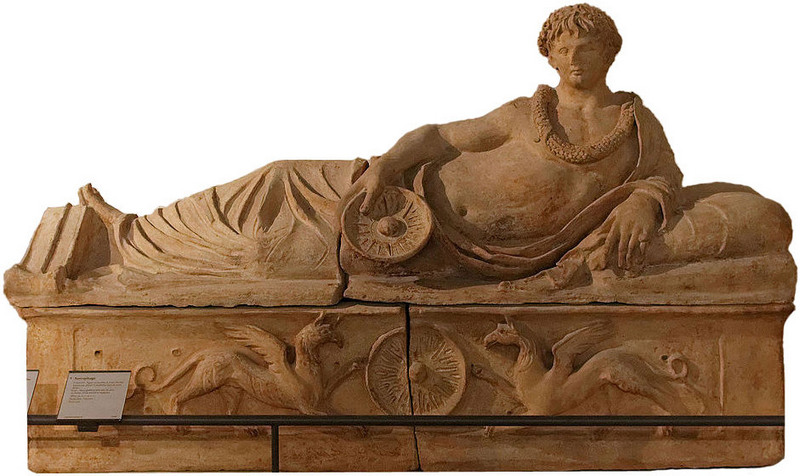

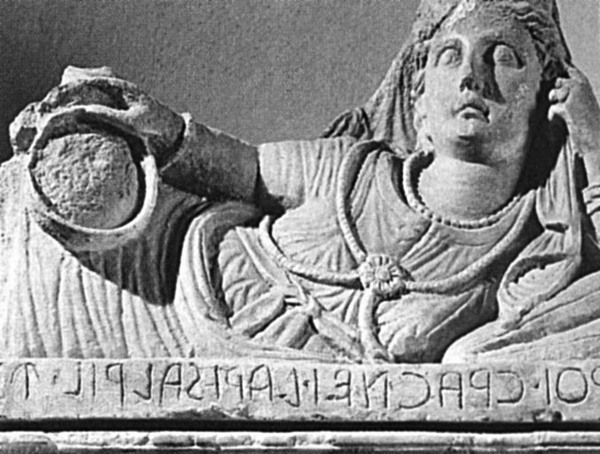

26.

"Банкет", Этрусский музей Гуарначчи, г.Вольтерра. (См.прил. 1)

На погребальной урне, кроме усопшего, представлена только Медуза горгона, служащая солярным символом, восходящим к образу Хора Бехдетского. В руке усопший держит СФ (Грааль), которая скорее похожа на диск, нежели на предмет утвари - он им не пользуется, а всего лишь демонстрирует окружающим. "Банкет" - это явно ошибочная интерпретация. На диске может поместиться что-то наподобие блина, но его там нет. Приходится додумывать за авторов атрибуции: блин съел усопший и демонстрирует пустую тарелку, похваляясь хорошим аппетитом, хотя сам он уже мёртвый. На внутренней поверхности СФ изображена лучистая звезда, украшенная точками, с выпуклой сердцевиной.

27.

"Этрусские древности", крышка погребальной урны, II в. до н.э., Лувр. (См. прил. 2)

Усопший демонстрирует пустую фиалу, которая уже глубже предыдущей, при этом на ней сохраняется изображение лучистой звезды с выраженной полусферической сердцевиной. И в этом примере сложно представить, что СФ (Грааль) использовалась в качестве посуды. К чести сотрудников Лувра они ограничились только общепринятой атрибуцией: "фиала с омфалосом".

28.

"Этрусские древности", крышка погребальной урны, III в. до н.э., Лувр. (См. прил. 3)

В следующем примере усопший также демонстрирует пустую фиалу, которая уже лишена украшений (рельефа), кроме того, стала ещё глубже и напоминает обычную тарелку с затерявшимся круглым комочком на дне. Но он не выпадает, давая понять, что это часть "тарелки". Атрибуция - стандартная: "Мужчина держит "фиалу с омфалосом".

В книге "Римский скульптурный портрет" (Н.Н.Бритова, Н.М.Лосева, Н.А.Сидорова) подобная композиция названа более определённо - "Пирующий этруск":

29.

Национальный археологический музей, Кьюзи. Глина, III в. до н. э.

С кем и чем пирует этруск, понять сложно. Авторы интерпретации, видимо, полагали, что этруск съел полную фиалу еды, оставив немного про запас с мыслью - "на том свете пригодится". Забегая немного вперёд, надо заметить, что такая точка зрения имеет полное право на существование.

29.

Саркофаг Ларции Сеянти, Национальный археологический музей, Флоренция. Глина, II в. до н.э.

К сожалению, мы не знаем, что держит в левой руке Ларция, поэтому будем ориентироваться на общий вид саркофага. Его передняя стенка украшена 4-я розеттами, две из которых - правая и вторая слева - это "солярные фиалы" (Грааль). Вполне вероятно, что они применены как популярные декоративные элементы и не более.

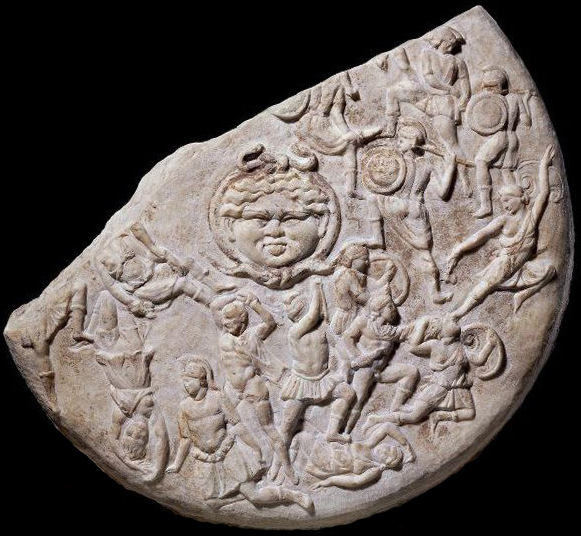

31.

Саркофаг, III в. до н.э., Лувр.

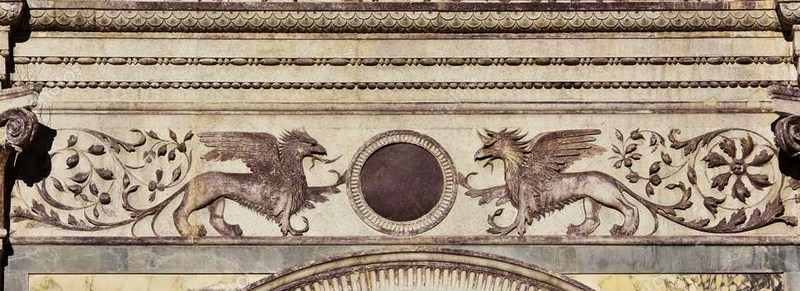

Как и во многих примерах, усопший демонстрирует зрителям СФ (Грааль) в виде лучистой звезды с полусферической сердцевиной. На передней стенке грифоны (см. прил. 4) с двух сторон держат солнечный диск идентичный СФ. Композиция с грифонами - это каноническая сцена, сохранившаяся в неизменном виде вплоть до Средневековья:

32.

Деталь Скуола Сан-Марко, Венеция, 1260 год.

Случайное совпадение иконографии маловероятно. Таким образом, мы получили явное подтверждение того, что термин "фиала с омфалосом" ошибочный.

В завершение обзора погребальной атрибутики рассмотрим курьёзный пример утраты сакрального символизма фиалы.

33.

Этрусская погребальная урна.

Автор этого творения уже, видимо, не знал о назначении СФ и рассуждал о ней из практических соображений: если брать с собой в иной мир, то полную фиалу каши, чтобы не позориться с непонятным комочком на дне.

Выводы по разделу:

1) практика использования СФ эволюционирует в зависимости от времени и места, его исходная семантика деградирует, а затем и вовсе принимает вульгарные формы, в результате чего сакральный атрибут превращается в предмет бытовой утвари;

2) в научной среде существует неверное представление о семантике СФ, что, видимо, связано с нежеланием пересматривать устоявшиеся догмы либо, что более вероятно, с онтологическими заблуждениями.

Афина в мифах

Мы не будем перечислять все качества и достоинства этой богини - они хорошо известны, - но выделим те, которые обычно находятся в тени и не получили должного объяснения.

1. К ним безусловно относится миф о необычном рождении Афины, которая находилась в голове Зевса (Р.Грейвс, "Мифы Древней Греции"): когда у него стала болеть голова, он попросил расколоть её, и оттуда появилась Афина с воинственным кличем и в полном боевом снаряжении. Данный этиологический миф имеет простое и логичное объяснение, которое кратко звучит так: Афина изначально и была Зевсом. Это обусловлено этимологией имени "Зевс", о которой говорилось в начале:

34.

Если быть более точным, то Афину и Зевса связывает общее происхождение посредством этимологической цепочки, но в какой-то момент имена-синонимы обрели плоть, и каждое из них зажило своей жизнью. Этот пример показывает, как именно возник древнегреческий пантеон, и почему в нём так много вариаций этиологических мифов. Древние историки и просто путешественники, утратившие связь с исторической альма-матер, посещая Египет, оставляли после себя граффити наподобие "я тут был, но ничего не понял". Хотя очевидно, что кривотолки и рассказы того времени иногда передавали реальные представления о древнеегипетской мифологии, но это были в основном отрывочные сведения, из которых сложно составить общую картину.

2. По другому мифу отцом Афины был Итон: "Другие говорят, что её отцом был человек по имени Итон, царь города Итон" (ibid.). Кому-то может показаться странным, но миф о рождении Афины от отца Итона мало чем отличается от предыдущего мифа, в котором Афина появилась из головы Зевса. Дело в том, что имя "Итон" - это полный аналог имени "Атон". В египтологии до сих пор нет ясности в этом вопросе - вполне вероятно, что имена "Итон" и "Атон" имели параллельное хождение (общепринятая транслитерация - Jtn). Ну а поскольку имя "Итон" или "Атон" досталось Афине, следовательно её отец и есть упомянутый Атон/Итон, который послужил этимологической калькой для имени Зевс (см. илл. 34).

3. Р.Грейвс замечает, что "название города Итоны употреблялось и в мужском, и в женском роде" (ibid.). Пример с Афиной указывает на справедливость слов Грейвса: ΑΤΟΝ => ΑΘΕΝΑ. Андрогинные метаморфозы встречаются, прежде всего, в древнеегипетской мифологии, а затем стали частью древнегреческой. Мы видим это по статуе Афины (илл. 17), атлетическое сложение и лицо которой скорее напоминает мужское, и только женский пеплос заставляет предполагать, что Фидий сам был в замешательстве, не зная, кого ему ваять - мужчину или женщину. На мужские качества Афины обратил внимание и Гесиод: "Силой и мудростью она равна Зевсу" (Гесиод, "Теогония" 896). Кроме того, Афина - единственная богиня, использующая мужскую атрибутику, в частности оружие: шлем, копьё и щит.

4. В Древней Греции, оказывается, не было ясности и с началом поклонения Афине: "Миф об Итоне говорит о том, что итоняне, по их утверждениям, начали поклоняться Афине задолго до афинян" (Р.Грейвс, "Мифы Древней Греции"). Если иметь в виду, что поклонение Атону/Итону зародилось в Древнем Египте задолго до появления греков, то следует признать правоту итонян. Единственно следует уточнить, что итоняне, согласно мифу, сами путались в названии своего города, называя его "Итон" либо "Итона" (см. выше), и тогда "Итона" автоматически становится Афиной.

5. "Платон отождествлял Афину, покровительницу города Афин, с ливийской богиней Нейт" (ibid.). Близость обусловлена тем, что обе были воительницами и ходили с оружием.

6. Одна из самых популярных эпиклес Афины - "Паллада". По поводу её происхождения идут многовековые споры, но при этом, как правило, не учитывается одно важное обстоятельство: в древнегреческой мифологии было 4 персонажа с такими именами и прозвищами:

Афина Паллада (Ἀθηνᾶ Παλλὰς).

Паллант (титан) — титан, сын Крия, муж Стикс.

Паллант (гигант) — козлоподобный Гигант, убитый Афиной. По одной из легенд, его имя послужило источником эпитета Афины Паллады.

Паллант (сын Пандиона) — сын Пандиона, брат Эгея, убитый Тесеем.

Паллант был настолько популярным, что отметился также в латинской мифологии:

Паллант (латинская мифология) — сын либо внук Евандра, царевич Лация.

Согласно одному из этиологических мифов, "будучи девочкой, Афина нечаянно убила своего товарища по играм Палланта, когда они сошлись в шутливой схватке, вооружённые мечом и щитом. В знак скорби она добавила к своему имени имя Паллада" (Р.Грейвс, "Мифы Древней Греции"). По другому мифу, "Афина, рожденная от Зевса и воспитанная богом реки Тритоном, нечаянно убила свою молочную сестру Палладу, дочь реки Тритон" (ibid.). Третий миф рассказывает, что Афина убила титана Палланта, содрала с него кожу и покрывала ею своё тело во время гигантомахии, из-за чего её стали называть "Паллада" (Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 6, 2). Явная надуманность мифов говорит лишь о том, что их авторы не имели понятия о происхождении эпиклесы "Паллада" и занимались фантазированием.

Имя "Παλλασ" - служит диалектным вариантом имени "Πολλοσ" со значением "могущественный", "сильный". Если предположить, что это краткая форма торжественного имени, то полное будет "Απολλοσ" (Аполлон). В свою очередь "Аполлон" восходит к названию величайшего храма древности, посвящённого Хору-Ра (Хору Бехдетскому) - "Pr-Ra" (Пер-Ра). В Древнем Египте множество имён было образовано таким же образом - от названия того или иного храма, аналогичная практика распространялась и по всей Ойкумене. Непререкаемый авторитет бога солнца Аполлона послужил распространению этого имени, в том числе в его краткой форме Απολλοσ <=> Πολλοσ (Поллос). Таким образом, имя "Афина Паллада" имеет перевод - "Атон храм Ра". Но мы знаем, что "Атон" и "Ра" - имена-синонимы, поэтому их связка имела естественное происхождение.

В данном контексте связь Афины с козлоподобным Гигантом Паллантом (см. выше) получает должное объяснение, если под ним иметь в виду Амона-Ра, имеющего характерный образ винторогого козла:

35.

35.

7. Большинство источников настаивают на том, что Афина пользовалась козлиной шкурой в качестве защиты, и Геродот (IV.189) находит этому объяснение: "Одеяние и эгиду на изображениях Афины эллины заимствовали у этих ливиянок. Только одежда ливиянок – кожаная, а подвески на эгиде – не змеи, а ремни, в остальном же одеяние того же покроя. Даже и само название указывает на то, что одежда на изображениях Паллады ливийского происхождения. Ведь ливиянки носят поверх одежды козьи шкуры без шерсти, отделанные бахромой и окрашенные мареной. Из этого-то слова "айгес" эллины и взяли [название] эгиды. Так же и езде на четвёрке коней эллины научились от ливийцев".

Р.Грейвс не согласен с Геродотом и дал своё объяснение "козлиной" шкуре: "Эгида — магическое щитообразное оружие Зевса, изготовленное Гефестом и украшенное внушающей ужас головой Горгоны Медузы. Впрочем, Зевс в бою ею даже не пользовался. Правой рукой он мечет молнии, а левой — потрясает эгидой и нагоняет грозовые тучи. Зевс часто передает эгиду Аполлону и особенно Афине, которые носят её как символ Зевсовой мощи. Принято считать, что слово «эгида» (греч. αἰγίς) не связано с козой (аіх), а восходит к неясному догреческому корню, входящему во многие мифологические имена. Но поздние греческие мифографы объясняли происхождение названия тем, что эгида изготовлена из шкуры козы Амалфеи". Однако Алмалфея, согласно мифологии, была обычной козой и не обладала чудодейственной силой.

Представляется, что путаница связана с самим словом αἰγίς, которое обнаруживается и в пелагонизме Αιγαίον πέλαγος ("Эгейское море") с неясной этимологией. Но она сразу же проясняется при условии, что в древности любое море называлось "священным", т.е. по-гречески - Αγιος πέλαγος ("Священное море"). Подтверждением тому служит коптское слово АЄIК - "освящать" (коптский язык наследует древнеегипетский), от древнеегипетского этимона которого, в результате метатезы при переходе из одного языка в другой, было образовано древнегреческое слово ΑΙΓ, а затем - ΑΓΙ(-οσ): АЄIК => ΑΙΓ => ΑΓΙ.

На одной из редких древнегреческих монет с профилем и символикой Афины мы находим слово ΑΙΓ:

36.

Древнегреческая монета, 331-316 г. до н.э.

Полагаем, что последний пример доказывает абсурдность слов Геродота, увязывавшего святую богиню с козой.

Щит Афины тоже служил ей эгидой, следовательно он был священным (ἅγιος), чему способствовала голова Медузы горгоны на ней:

37.

Щит Афины (Щит Странгфорда), 200-300 г.н.э.

С Медузой горгоной связано множество заблуждений в основном баснословного характера. В действительности это - полиморфный персонаж, восходящий к богу Бесу и Хору Бехдетскому. Таким образом, Медуза горгона персонифицирует в данном случае всю мощь бога солнца. Этот пример в очередной раз демонстрирует специфику мифотворчества древних авторов, безудержно фантазировавших, основываясь лишь на отрывочных знаниях либо вовсе без оных.