Ария, которую пела Образцова, находится в середине грандиозного музыкального творения. Это плач Петра, отрекшегося от Христа. В предшествующем ей коротком речитативе Евангелист рассказывает об этом и о том, что Петр «плакал горько». Орган делает как бы несколько скорбных вздохов, и начинается изумительное по красоте соло скрипки, сопровождающее плач Петра. Тема арии «Erbarme dich» («Сжалься») вытекает из предшествующего речитатива: «И плакал горько».

Музыка Баха, по слову Соллертинского, «антимеланхолическая».

Преувеличение чувств, превышение их, стихийность, напор, железное единство страсти, почти экстаз и – строгость, отвергающая душевный натурализм, сентиментальность, – вот приметы баховского исполнительства.

Хороших баховских певцов в мире сравнительно мало.

И Образцова – одна из них. Ее вокальная виртуозность была залогом прорыва в бездну духовной трагедии. Плач Петра потрясал оголенностью своего страдания, страшной осязательностью исповеди человека, кающегося в грехе.

– У меня мороз бежал по коже, когда я ей играл, – признался скрипач Григорий Жислин (он исполнял соло). – Я думал, моя скрипка будет не слышна. Пламенный темперамент, бунтарка, великое явление…

Музыка Баха – неотменимая и прекрасная часть того, что Образцова зовет своей внутренней родиной. Она проходит сквозь всю ее жизнь и получает первенство на самых ответственных выступлениях.

После концерта две капельдинерши сдерживали толпу, преградив дорогу бархатным канатом, пока в проход выносили для Образцовой мраморный столик на гнутых ножках и золоченое кресло, чтобы она могла сесть и подписывать программки, раздавать автографы. И когда сняли канат, я думала, поток снесет и столик и Елену…

И на улице ее ждала толпа.

В этой немедленной отплате за талант – восторгом, громом, цветами, автографами, экстатическими лицами поклонников – есть своя магия. Художники, которые в заточении своего труда преодолевают в одиночку слова, ноты, краски, возможно, испытывают что‑то вроде платонической тоски по такой вот яркой публичности, отзвуку в любви, блеску, хмелю успеха.

Но что, однако, наутро делает человек, который получил все сполна – славу, успех, любовь? Человек этот сидит в гостиничном номере с осунувшимся лицом и говорит, что мертв от усталости. Температура – 37,5. Но никуда не денешься, сегодня снова концерт.

– А со стороны твоя жизнь кажется сплошной иллюминацией…

– Но ты же знаешь, что это не так, – отвечает Елена. – Я много пережила в жизни и радости, и тоски, и одиночества.

– Тоски тоже?

– Да, очень много. Я убеждена, что человек, который не испытал в жизни многого, не будет большим артистом. Чтобы петь, надо прожить и пережить. И надо много страдать. – На секунду она задумалась. – Знаешь, как я страдала в молодости от того, что у меня нет опыта передать то, что я чувствую нутром. В консерватории я пела Кармен. И я думала: какая же я Кармен, если я не знаю, что такое любовь, страсть!

Это отсутствие сердечного опыта я теперь вижу в своих ученицах. Стоит передо мной девочка, очень талантливая. Богатство ее натуры заложено в тембре голоса. Но она еще ничего не знает. Она поет: «Не зажигай огня, не отгоняй мечты…». И не понимает, что это такое, хотя я наговариваю ей много всяких предлагаемых обстоятельств, объясняю, что состояние человека можно писать голосом. «Сделай это темно, теплым, душистым звуком, ведь вокруг ночь…». В студенческие времена Алексей Николаевич Киреев, музыкальный руководитель оперного класса, поручил мне спеть Аксинью в «Тихом Доне» Дзержинского. Мы тогда начитались Шолохова, но сыграть Аксинью! Я была стеснительной, зажатой. В общежитии я только тогда разденусь и лягу, когда все улягутся и погасят свет. А тут – Аксинья! Да еще сцена, когда у нее умирает ребенок и к ней приходит сотник Листницкий, который становится ее любовником. Моя скованность совершенно пропадала с Алексеем Николаевичем, потому что он работал, вызывая в нас эмоциональные бури. Он ничего не навязывал студентам, не давил на них, не «дрессировал». Не говорил: «Пойдите в этот угол!» Или: «Повернитесь вон туда!» Мы могли делать все, что хотели. Когда я пела, он мне все время подсказывал мое состояние, усугублял его. Я пела плохо, но очень откровенно. Я захлебывалась от слез, ведь у Аксиньи умер ребенок… Училась петь в эмоциональном накале всего существа. И голос все равно у меня «шел». Сейчас западные критики пишут, что Образцова плачет в «Вертере» и это не мешает ей петь – какое чудо! Никакого чуда нет, я училась этому еще в консерватории у Киреева.

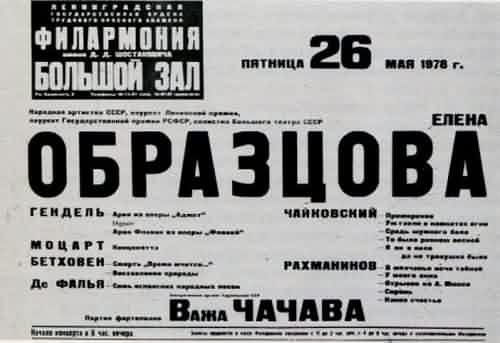

Афиша сольного концерта Е. В. Образцовой.

– Он много дал тебе в юности, Киреев?

– Думаю, это был выдающийся человек. Когда я пришла к нему в оперный класс, я впервые почувствовала, что такое театр. И впервые я узнала, что такое концертмейстер, когда услышала Елизавету Митрофановну Костромину. Она была ближайшим помощником Киреева, его другом. Яркий человек! Она учила с нами оперные отрывки. Учила нас петь, учила музыке. Она первая дала мне почувствовать, что такое певческое дыхание. Она говорила, когда я пела громадную музыкальную фразу: «Здесь дышать нельзя». И не потому, что это неправильно по пению. Если на этой фразе вздохнуть, разрушится психологическое напряжение. Вот в такие тонкости меня посвящала. Я ее очень любила. У нее хранятся мои фотографии. Я писала Елизавете Митрофановне: «Моей самой любимой „мучительнице“ в память о днях ругани и страданий». И подписывалась так: «Ваша „тупица“. Это она меня так нежно звала „тупицей“. Или я ей писала: „Лишь ты один в мои Страданья верил!“ – Плоды трудов над моим ля‑бемолем. Ох, тяжко!» Действительно, она ставила передо мной труднейшие задачи. Но, видимо, научиться можно, лишь преодолевая непосильное. То, что впоследствии меня заставлял делать Ерохин. Когда он чувствовал, что я доходила до определенного уровня, он давал мне сложнейшую арию, которую я не могла спеть. И я спускалась с небес и начинала все сначала. Этим же занимался и Киреев. В различных оперных театрах страны идут его спектакли: «Богема», «Паяцы», «Дуэнья», «Повесть о настоящем человеке», «Любовь к трем апельсинам». Музыка Прокофьева была особенно им любима. А в консерватории со студентами он весь уходил в работу, забывал о еде, о делах. Он никогда не смеялся над нами, даже если мы делали глупости. А мы, конечно же, их делали. Когда я наблюдала работу других со стороны, это было очень смешно. Но Киреев учил нас доверять эмоциям, интуиции, следовать им. Верная эмоция сама ведет: как смотреть, с какой интонацией ответить, как руки держать, как голову повернуть. Эти уроки мне очень пригодились в дальнейшем.

Кроме Аксиньи я спела Марину из «Бориса Годунова». Сцену с иезуитом Рангони. Марина – маленькая партия, но очень трудная, она написана для высокого меццо‑сопрано. Музыка помогала создать этот образ, ее легкий, острый, чуть суховатый мазурочный ритм. Марина юна, ветрена, красива и в высшей степени честолюбива. Ее честолюбивый патриотизм имел какое‑то оправдание. Не богатство, не дом, не паны, а – слава! И Рангони поймал ее на том, что ей хочется прославиться. Но прославиться без страданий. Эта сцена внешне довольно статична, хотя по сути – это целая симфония драматического действия. Ведь это дипломатическая схватка двух партнеров, иезуита и его духовной дочери. Сцена вся построена на притворстве и наблюдении друг за другом. Марина принимает его тон – притворства и искушения. Киреев замечательно объяснял нам все эти тонкости, все эти тайные пружины интриги…

Потом с Володей Атлантовым мы пели четвертый акт «Кармен». Мы вместе учились. Это одна из прекрасных работ нашей юности, которая никогда не забудется.

Помню, Кирееву нравилось, чтобы Кармен шла и розы бы падали из ее букета, как капли крови. Сейчас увидеть такое на сцене, наверное, смешно – вкусы изменились, но тогда это производило потрясающее впечатление.

Пела я и Амнерис. А Аиду – Лида Ружицкая. Она обладала изумительным драматическим сопрано. «Аида» шла в Малом зале консерватории, в один вечер с «Порги и Бесс» Гершвина. И всегда выступления на публике проходили даже лучше, чем в классе. Отдача Киреева! Он очень интересно поставил «Порги и Бесс». Он одел певцов в униформу: белые кофты, а низ – темный. Сергей Рязанцев исполнял Порги, а Бесс – Людмила Федотова. Киреев и Костромина чуть не разругались из‑за того, что артистов не перекрасили в негров. Елизавете Митрофановне это казалось нарушением правдоподобия. А Киреев говорил, что ему все равно, будут ли герои черные, фиолетовые или желтые. Главное, пусть они донесут то, что у Гершвина.

И вот после огромного успеха «Порги» следовала наша «Аида». Мы с Лидой Ружицкой оказались в не очень‑то выгодном положении. Но тогда сцена с Аидой у нас получилась. Елизавета Митрофановна, помню, мне сказала: «Ты родилась для Амнерис. Никакой Образцовой „русопятой“ нет, все у тебя идет от Амнерис с ее царственностью…»

Е. В. Образцова со студентами Ленинградской консерватории. 1974.

Интересных людей в консерватории было немало. С большой теплотой вспоминаю Евгения Михайловича Шендеровича, моего концертмейстера и друга. С ним я готовила программы для конкурсов в Хельсинки и имени Глинки. А потом мы вместе выступали на моих первых сольных концертах. Талантливейший пианист, он совсем преображается на сцене и творит вдохновенно, легко и страстно.

А я тебе не рассказывала, как сдавала экзамен по политэкономии? Это был труднейший год в моей жизни. Я уже пела в Большом театре и лекций по политэкономии, естественно, не слушала. Но на экзамен пришла. Илья Моисеевич Юдовин, наш педагог, меня спросил: «Будете готовиться?» Я сказала да. Он дал мне четыре вопроса и ушел из аудитории. Потом вернулся и сказал: «Ну, на эти вопросы вы ответите блестяще. Лучше расскажите мне тему: „Деньги – товар – деньги“». Я сказала: «Да чего, Илья Моисеевич, рассказывать! Будут деньги, будет и товар!» Он долго смеялся и больше ни о чем меня не спросил. Потом он мне писал: «Когда я прохожу эту тему, говорю студентам: Образцова этот вопрос освещала так…»

– В твоем парижском дневнике меня поразили строки, которые с иной стороны приоткрывают твою юность, – сказала я. – В записную книжку ты заносила свои впечатления от Парижа, от спектаклей Большого театра в «Гранд‑Опера». Это было в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году. Ты тогда тоже пела Марину в «Борисе Годунове». На другой день вышли газеты с твоими фотографиями на первой странице. «Ослепительная Марина». Ты писала о своем счастье. О том, что к тебе пришел восьмидесятилетний Сол Юрок и сказал: «Буду с тобой работать. Ты певица экстра‑класса». Потом ты заболела, лежала в номере одна. Писала дневник. И в нем – воспоминание об одном вечере в Ленинграде. Ты бродила по кладбищу, было уже темно и жутковато, тихо и величаво. Ты видела город в огнях, в тумане. «Такой равнодушный…». Тебе не хотелось туда возвращаться. И в голову шел романс Чайковского «Ни слова, о друг мой». Почему‑то я подумала, что в юности ты была одинока.

– В Ленинграде я жила одна, это правда. И жила нелегко. Наверное, я была обделена любовью. Но меня спасала музыка. Работа. Люди. Они помогли мне уверовать в себя, оберечься от растраты на банальности, научили дисциплине во времени и в режиме. Я рано поняла, что только работа откроет мне глубину музыки, красоту, романтизм, оптимизм жизни. Теперь мне иногда говорят: «Ну конечно, ты достигла всего». Но я и работаю с утра до ночи. Ведь меня никто не заставляет столько работать, это я сама себе все придумываю. Я хочу петь долго. И столько еще прекрасного в музыке, чего я не спела и должна спеть! Чтобы было интересно жить. Для меня это великое слово – интересно!

Март 1977 года

Образцова улетела петь «Самсона и Далилу» в «Метрополитен‑опера». Перед отъездом мы виделись пять минут. Худая, бледная, она сидела в кресле, накинув на плечи оренбургский платок. Сказала: «Даже дышать больно».

Незадолго перед тем она пела в «Аиде» в Кремлевском Дворце съездов. В последнем действии Амнерис оплакивает Радамеса, стоя на верху гробницы. Взбираться туда надо по крутой и неудобной лестнице, когда сцена тонет в сумраке. Потом занавес смыкался, Аида и Радамес остались умирать в своем заточении. Когда Образцова спускалась вниз, доски гробницы вдруг разъехались и она рухнула на пол. В Институте имени Склифосовского сделали рентген. Оказалось, сломаны два ребра.

Вокруг этого события много шума, все возмущаются, требуют наказать виновных. Лишь сама Образцова ничего не требует и не возмущается. Слабым голосом говорит: «Случайность…»

В эти дни она получает много писем. Пишет старый друг:

«Дорогая Елена Васильевна!

Я не знаю, что и сказать… Думаю, сколько Вы пережили и как измучились! В моем представлении Вы всегда были такой величественной, сильной, а теперь Вы кажетесь мне моей маленькой беззащитной девочкой, которая плачет, которой надо помочь… Я вызываю в памяти Ваш голос, но не тот, когда он слаб и хрупок, а – властный, сильный. И от этой Вашей всегдашней силы мне становится легче. Вспоминаю, как однажды я пришел к Вам, Вы были очень больны. Действительно, вид у Вас был – не найти слов! И что же Вы сказали? „Надо до двух, до трех ночи посидеть над нотками“. А назавтра свалились совсем… Или я вспоминаю, как в семьдесят втором году Вы пели в онкологическом институте с острейшим приступом радикулита…

Я спрашиваю у Вашего мужа: „Какое состояние?“ Отвечает: „Тяжелое“. – „Ну а в моральном отношении?“ – „Как всегда, учит“.

Как всегда!

Трудно писать Вам. Сказать – мужайтесь! Но Вы – пример мужества. Сказать – отдохните. Но Вы все равно будете работать. Сказать – работайте. Но надо ли призывать к прилежанию талант, одержимость талантом? Ведь оно с ним едино… Поэтому я только прошу судьбу: пусть Вам будет легче».

Однажды я спросила Образцову, как она чувствовала себя в первые годы в Большом театре? Удачный ли это был момент для ее дарования? Испытывала ли она то, что называют «обстрелом в восхождении»?

Она ответила, что была скорее обласкана, чем «обстреляна». Внешне все складывалось счастливо, все драмы были внутри.

В самом деле, внешне все складывалось счастливо…

После Конкурса имени Глинки Павел Герасимович Лисициан сказал, что она понравилась и ее пригласят в Большой театр. Но это было слишком невероятно, чтобы поверить всерьез. Однако из Большого театра стали приходить телеграммы. Образцову спрашивали, какие партии у нее готовы. Она отвечала: много партий! Любаша, Марфа, Амнерис.

Лишь отчасти это было правдой. Но разве можно было ударить в грязь лицом!

Пришла и вовсе решительная телеграмма. Ее приглашали в театр на прослушивание с оркестром. Был назначен день и час. И было сказано, что именно назначается к прослушиванию, – сцена «Судилища» из «Аиды».

– Когда я вышла на сцену и увидела в зале Рейзена, Хайкина, Светланова, в висках застучало, перед глазами поплыл туман. Зураб Анджапаридзе согласился помочь мне в этой сцене. Он стоял рядом, добрый, знаменитый и очень толстый. Но когда я запела, я, как это часто со мной бывает, забыла обо всем на свете. Забыла, что решается моя судьба, что в зале сидят прославленные музыканты. Я только знала, что люблю Радамеса, страдаю от того, что повинна в его гибели. И я пела, все время обращаясь к Зурабу. А он шептал в паузах: «Девушка, повернись в зал, ничего не будет слышно».

Прослушивание в «Аиде» прошло успешно. А Зураб стал другом на всю жизнь. Он открыл мне много секретов в нашей профессии. Он учил меня всегда петь в полную силу голоса, не щадить себя, не жалеть… И сам он из тех, кто одержим в музыке и в самоотдаче. В те годы Зураб занимал первое положение в театре, пел ведущие партии. Но в нем ничего не было от тенора‑премьера, от любимца публики. Добрее и солнечнее человека, чем Зураб, я не встречала. А это редчайшее качество, тем более – в людях театра. Он меня наставлял: «Лучше с человеком пять раз поздороваться, чем один раз его не заметить. В театре люди очень ранимые».

В жизни было много тяжелых моментов, пережить которые помогло участие Зураба Анджапаридзе, о чем я узнавала спустя многие месяцы.

Через некоторое время после прослушивания в «Аиде» Образцова спела Марину в «Борисе Годунове». Это было 17 декабря 1963 года.

Вскоре в журнале «Огонек» появился фотоочерк Е. Умнова об этом дебюте. Умнов спрашивал Образцову по «горячим следам». И она тогда рассказывала фотокорреспонденту: «Нетерпение и ужас охватывают меня. Уж скорее бы, скорее! Верю, что спою хорошо, но робею. Кто тут прежде ходил, кто пел!.. И вот сегодня здесь я. Даже не верится. Ловлю на себе взгляды артистов хора, режиссеров, рабочих сцены. Никто не заговаривает со мной. Понимают, что волнуюсь. Но вижу, все они желают Мне успеха.

Впереди в оркестровой яме рассаживаются музыканты, суфлер в будке зажег фонарик и открыл клавир. Дирижер за пультом поднимает палочку. Началось!..

Спела свою первую фразу и удивилась легкости, свободе, которые вдруг охватили меня. Но это было одно мгновение.

Потом мне стало не по себе. Я никого не видела и словно разделилась на два существа: одно боялось, трепетало, другое властно призывало и вело.

Ни на минуту я не теряла над собой контроля, а все‑таки пела как в тумане. Мне все мешало: наклеенный нос, парик, платье, веер, мешали люди на сцене, близость оркестра. Отчетливо я вижу только дирижера – Асена Яковлевича Найденова, болгарского музыканта, он выступает у нас в нынешнем сезоне. Он улыбнулся мне: „Все будет хорошо!“ Мой партнер Георгий Андрющенко старше меня на целый спектакль. Партию Самозванца он поет второй раз».

Большой театр.

Когда я напомнила Образцовой о дебюте, она сказала:

– Марину у меня принимал Евгений Федорович Светланов. Я боготворила этого человека за талант, но и боялась его страшно, потому что характер у него трудный. Он был ко мне суров. Он требовал от меня зрелого мастерства, как от маститой певицы. Требовал невозможного. Он говорил: «Или пой, как нужно, или не пой вообще в Большом театре!» И я днями и ночами работала. Однако, стоя за кулисами перед выходом, я до последней секунды надеялась, что ничего страшного не произойдет, если сцену у фонтана выпустят. Но за мной пришли два пана и повели под белы ручки…

– Ну а как складывалась жизнь дальше? Что представляли собой партии, которые ты приготовила в следующем году – Горничная и княжна Марья в «Войне и мире», Гувернантка в «Пиковой даме»?

– Гувернантка была одной из самых ярких моих работ. Я готовила ее с Борисом Александровичем Покровским. На репетициях я раз двадцать выходила на сцену и произносила: «Мадемуазель, что здесь у вас за шум!..» Покровский объяснял, что я должна выйти, как королева. Все остальные рядом с ней плебеи – такая это должна быть Гувернантка! Я выходила, а он мне кричал: «Это вышла Образцова, а мне нужна королева!» И все повторялось еще, еще, еще. И действительно, когда я пела Гувернантку в спектакле, я срывала аплодисменты. На сцене находились подруги Лизы, прелестные девушки, но Гувернантка их всех презирала, она каждой кивала – вот так! – надменным, холодным кивком.

– Но отчего тогда ты переживала свои внутренние драмы? – спрашивала я. – Ведь роли следовали одна за другой. И какие!

– Это правда. Уже в следующем году я спела сразу три партии – Графиню в «Пиковой даме», Амнерис в «Аиде», Оберона в опере Бриттена «Сон в летнюю ночь». И все‑таки я переживала действительно страшный период своей жизни, но об этом никто не догадывался. Я чувствовала, что лишь приблизилась к музыке. В душе было много сил. Все это искало выхода. Но выразить себя я могла только голосом. А он еще не слушался меня, как я того хотела. Я ведь только узнала азы вокальной техники, лишь мало‑мальски научилась петь. А попала в большую жизнь – в Большой театр! С благодарностью вспоминаю тех, кто помогал мне в первые годы работы. И прежде всего замечательных концертмейстеров Большого театра Соломона Григорьевича Бриккера и Всеволода Васильевича Васильева. С ними я готовила свои первые партии, слушала интереснейшие рассказы о людях театра, о традициях исполнения, интерпретациях. Я многим обязана этим людям.

«Борис Годунов». Большой театр.

– Ты выступала в спектаклях с большими, прославленными певцами. Как ты себя чувствовала в творческой совместности с ними, чему училась у них?

– Могу тебе сказать, что впечатления от моих партнеров в первых спектаклях Большого театра остались на всю жизнь. Разве я могу забыть Ивана Петрова в «Борисе Годунове»! Какой это был изумительный певец, и какой это был Борис! Я благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось петь с ним в одном спектакле. Я стояла за кулисами, слушала и смотрела все сцены с ним. Марина не встречается с Годуновым по ходу действия, поэтому наблюдать я могла лишь со стороны. И в мою память это врезалось – удивительный голос, талант драматического актера.

А как я любила своих партнеров в «Аиде» – Зураба Анджапаридзе, Жермену Гейне‑Вагнер, Павла Герасимовича Лисициана! Гейне‑Вагнер поразила меня, когда я училась еще в консерватории. Я попала на ее концерт в Ленинградской капелле. Она начала петь «Аве Мария» Шуберта. Я видела, что она открыла рот, но я почти не слышала звука, – таким она обладала пиано. И даже не пиано, а пианиссимо! Это одно из самых сильных музыкальных впечатлений моей юности. Через несколько лет я дебютировала в Большом театре в «Аиде» и мы пели вместе с ней. Она обладала огромной музыкальной культурой, блистательной техникой, дивной красоты голосом. Она была прекрасной Аидой. Петь с ней в одном спектакле было и страшно, и ответственно, и поучительно, и радостно.

Марина Мнишек. «Борис Годунов».

Большой театр. 1979.

«Борис Годунов». Большой театр.

«Борис Годунов». Большой театр.

Марина Мнишек. «Борис Годунов».

Большой театр. 1979.

Марина Мнишек. «Борис Годунов».

Большой театр. 1979.

А какой голос был у Лисициана! Он пел Амонасро. Я наслаждалась красотой его тембра, у него в голосе была особенная армянская «горлинка», необыкновенная бархатистость. И он обладал громадным дыханием. Колоссальные фразы пел на одном дыхании, и это тоже было незабываемо. В «Аиде» мы выступали вместе много лет. И последний спектакль, когда Лисициан прощался с Большим театром, тоже пели вместе. В память об этом вечере мне подарили черного котенка, которого я назвала Амонасрик.

А разве я могу забыть концерты Ивана Семеновича Козловского, которые по возможности не пропускаю! Когда Козловский выходил на сцену, я испытывала потрясение. Как он умеет подать себя, как умеет создать музыкальный образ. Это феноменальный певец – по технике, по школе. Как идеально строится у Козловского весь регистр – от нижнего до до верхнего до. Такой ровный звук редко у кого услышишь. Непрерывная линия! Его граф Альмавива в «Севильском цирюльнике» – совершенно ослепительный образ, недосягаемый для многих и многих музыкантов. Легкость, блеск, головокружительные каденции, настоящее россиниевское сверкание! И – его Юродивый в «Борисе Годунове». Сильный трагический русский характер.

Эти большие музыканты, эти певцы показывали мне ту высоту, к какой я должна была стремиться. Заставляли карабкаться выше, выше, выше. Меня страшно мучило несоответствие между тем, что я чувствую и что могу.

Перед вы, ходом на сцену.

– Но почему тогда ты отказалась поехать на стажировку в Италию, в театр «Ла Скала»?

– Мне нужен был не маэстро из театра «Ла Скала», а совсем другой человек. Он жил в Москве, на улице Горького. Александр Павлович Ерохин. Ему я обязана своим музыкальным развитием. Он выступал на концертной эстраде со всеми выдающимися певцами – сопрано, баритонами, тенорами, басами. Но любимый его голос – меццо‑сопрано. Поэтому Александр Павлович много лет работал с Верой Александровной Давыдовой и Зарой Александровной Долухановой. Давыдову я на сцене не застала, а концерты Зары Долухановой не пропускала. Я тогда училась в консерватории и совершенно обожала эту женщину. Она поражала меня своей музыкальностью, работоспособностью, своими огромными программами, которые включали музыку едва ли не всех эпох, все стили, композиторов от Баха до Свиридова. Она открывала для наших слушателей произведения, которые до нее не исполнялись. Кто‑то подсчитал, что в пяти концертах в Ленинграде Долуханова спела сто восемнадцать разных вещей, не повторив ни одной! После концерта я обычно провожала Зару Долуханову на вокзал. Она этого не замечала, я лишь издали осмеливалась смотреть на свое божество. И помню, я всегда завидовала, что у нее такой замечательный концертмейстер. Он был так нежен, так трогательно с ней обращался. И этот замечательный концертмейстер теперь согласился работать со мной!

Когда мы встретились, Ерохин изумил меня энциклопедизмом своих музыкальных знаний. Он владел уникальным собранием нот. А его фонотека – это две тысячи часов музыки всех времен и народов. Александр Павлович много гастролировал. Он покупал ноты во всех странах, где бывал. А если он чего‑то не мог купить в магазине, он шел с фотоаппаратом в музыкальные библиотеки.

Сотни нотных фолиантов переснял он в Праге, Берлине, Осло, Стокгольме, Париже, Мадриде, Барселоне, Гаване. Потом он ночами проявлял эти пленки – тысяча и одна ночь, отданная музыке! Ерохин издал более семидесяти сборников зарубежной музыки, обогативших репертуар наших концертных организаций, филармоний, радио. Зачем же мне было ехать в Италию, если судьба посылала мне такого музыканта! Правда, к Ерохину я очень трудно привыкала. Я была девочка самолюбивая, а мне казалось, что он смеется надо мной. Думаю, ему и в самом деле было смешно заниматься со мной после Зары Долухановой с ее колоссальными программами, которые они вместе готовили. Ведь после консерватории у меня, по сути, не было никакого репертуара. Ну, что я выучила? Семь‑десять произведений. Когда мы встретились, Ерохин дал мне послушать арии в самом лучшем исполнении, чтобы я поняла свое место, поняла, в каком жалком, плачевном состоянии, в общем‑то, еще нахожусь. «Твои успехи на конкурсе и в театре – это только начало», – сказал он. Но, с другой стороны, Ерохина, наверное, увлекла мысль сделать из меня певицу. Наша работа с Александром Павловичем совпала с моей первой большой любовью. Мое чувство воодушевляло меня на музыкальные подвиги. Но, конечно, и отвлекало. Александр Павлович, чтобы заставить меня заниматься, поступал самым невероятным образом. Он запирал меня на ключ в своей комнате, а сам уходил по делам. «Вот тебе пластинки, ноты, диван – можешь поспать, а Екатерина Андреевна (это его жена) тебя покормит». Так он заставлял меня часами слушать музыку – Баха, Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вагнера, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова. И не только вокальную, но и симфоническую и инструментальную. И в самых разных исполнениях. Слушать, как я уже говорила, на «да» и на «нет». Он уходил, а я сидела запертая, как в тюрьме. Мне это казалось диким – часами слушать Вивальди или Баха. Эта музыка тогда не была мне особенно близка, а главное, я тогда думала, не особенно и нужна. И я ненавидела Ерохина за эту пытку. И эта жизнь, как в монастыре, продолжалась, наверное, полгода. Единственной моей радостью бывал приход Екатерины Андреевны. Она открывала мою тюрьму, приносила бутерброды, кофе. И мы с ней болтали. Все‑таки я стала от Ерохина бегать. «Сегодня я к нему не пойду, – думала я. – А то опять засадит слушать Баха». Но оказалось, этот человек сделал свое дело. Он заразил меня музыкой. Я уже не могла без нее жить. Когда Александр Павлович уезжал на гастроли, я страдала, потому что не могла слушать музыку, которая стала для меня необходимостью, условием моего существования. И когда я стала ездить за границу, то, подобно Ерохину, сама покупала пластинки – собирала теперь собственную фонотеку. И Ерохин иногда приходил ко мне и говорил: «Дай переписать!»

Е. В. Образцова и А. П. Ерохин.

Заключительный концерт Конкурса имени П. И. Чайковского, 1970.