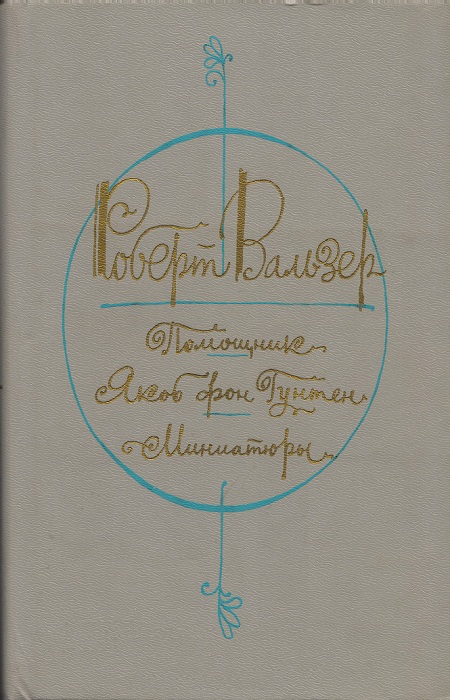

Роберт Вальзер

Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры

Роберт Вальзер

Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры

Ю. Архипов. Роберт Вальзер, или Жизнь поэта писавшего прозой

Если бы такие писатели, как Вальзер, принадлежали к «властителям дум», не было бы войны. Если бы у него было сто тысяч читателей, мир был бы лучше.

Герман Гессе

«Горизонт ожидания». Этот литературоведческий термин становится все популярнее.

В самом деле, чего ждем мы от книги, увидев на титульном листе слова «перевод с немецкого»? Во всяком случае не аффектов, вобранных в округлую композицию и в изящную, ясную фразу, что, как водится, составляет литературное достоинство «острого галльского смысла». Не резкой, четкой, как кастаньеты, череды света и тени, добра и зла – укрощаемого добром с грацией тореадора: эти наши ожидания оправдает переведенная с испанского книга. И не сердечных прозрений, благоразумно остуженных и с отменным вкусом проперченных въедливыми сарказмами, как в преобладающей толще английской прозы. Нет, читатель, знакомый с немецкой традицией, настраивается другое. Обстоятельная и мудреная словесная лава, неспешно, но неуклонно движимая к намеченной цели – чтобы ее не достигнуть: нигде нет столько романов совсем незаконченных или законченных будто вчерне, кое‑как, наспех, условно – несоответственно грандиозному замыслу. Но замысел – при всей возможной неотделанности деталей – все равно впечатляет. Безглавый кёльнский собор. Величавая отвлеченность органа. Монументальность всеобъемлющего трактата. Вот что такое немецкая проза от Жан‑Поля и Гете до Томаса Манна и Янна.

Однако искусство, в том числе и искусство слова, существует, среди прочего, для того, чтобы разрушать привычные стереотипы.

|

|

Время от времени появляются на немецком языке произведения совсем иного рода. И предмет вроде бы пустячный – так, повседневность какая‑нибудь, мелочь и сор обыденной жизни, и слова‑то простенькие, без зазыва туманных глубин («замарашки», как говорил хорошо знавший им цену Рильке), а все вместе – магия, ворожба, музыка, плен или как еще назвать очарование подлинного искусства.

Видимо, не случайно, что такая, негромкая, скромная, но внутренней тишиной своей пронзительная проза почти всегда возникала на окраинах немецкоязычного ареала – где‑нибудь на северном побережье (Шторм), в швабском захолустье (Мёрике), австрийских Альпах (Штифтер) или швейцарской глухомани (Готхельф), то есть там, где были сильны еще патриархальные устои и круг ценностей был попроще.

Крупнейшим мастером такой, «провинциальной», прозы в швейцарской литературе текущего века был Роберт Вальзер (1878–1956).

Пожалуй, главная писательская особенность Роберта Вальзера, она же трудность для пишущего о нем, состоит в том, что он, как ртуть, ускользает от определений. Да, по внешним повадкам своим он провинциален, но провинциальность его такой пробы, что перед ней, сколько‑нибудь разобравшись, немеют от удивления призванные ничему не удивляться столичные снобы. Да, он швейцарец, и для него был важен весь «гельветический» комплекс идей, круто замешенный на сурово‑эгоцентрическом кальвинизме с неожиданными наплывами чудаковато‑блаженного, проникавшего из соседней Швабии пиетизма. Этот комплекс возник на сложной смеси гордости своими демократическими правами и завистливой почтительности по отношению к политическим и культурным дерзаниям имперцев. Когда двадцатый век властно потребовал переоценки ценностей, то воплощением окостеневшей традиции стал для Вальзера не кто иной, как Готфрид Келлер, олицетворявший собой эту устойчивую гельветическую идею – или «миф», как стали говорить, когда идея обнаружила свою неустойчивость, иллюзорность. И все‑таки прав был Карл Шпиттелер, поэт и прозаик, первый швейцарский Нобелевский лауреат, когда в своей программной речи 1914 года («Швейцарская точка зрения») как незыблемый постулат утверждал такую культурную близость между Швейцарией и Германией, которая в иные времена заставляла забыть о том, что между этими странами существуют границы. Роберт Вальзер и был живым воплощением этой близости. Никто не запечатлел, как он, тончайшие подробности швейцарской природы и швейцарского «менталитета», то бишь образа мыслей, но и разноголосая жизнь больших немецких городов давалась его перу ничуть не хуже. Почти все издатели его были немцы, первого признания в литературной среде он удостоился в Мюнхене, а славу стяжал в Берлине, где прожил восемь лет и создал свои самые значительные произведения.

|

|

Слава его, впрочем, была очень странной – очень громкой, но в очень узком литературном кругу. Настолько узком, что в него не входили некоторые ведущие литераторы. Любопытно, например, что ни щедрый на похвалы Томас Манн, с поразительной снисходительностью раздававший пропуска в бессмертие, ни куда более нетерпимый и резкий Бертольт Брехт, зорко следивший за конъюнктурой имен на литературной бирже, Роберта Вальзера за всю свою и его жизнь (все трое умерли почти одновременно) не удостоили даже словом; для них, ведавших глобальной традицией, он был незаметен. Но были и другие, не менее именитые литераторы, которые отзывались о нем с восторгом, – Моргенштерн, Гессе, Музиль, Кафка.

|

|

Этого последнего проницательный Роберт Музиль уличил даже в эпигонстве: «Мне все же кажется, – писал он в одной из рецензий, – что особенности Вальзера должны остаться его особенностями, они не годятся для того, чтобы образовать направление; потому‑то и не удовлетворяет меня первая книга Кафки, что Кафка предстоит в ней вторичной разновидностью Вальзера…»[1]И далее, развивая сопоставление, Музиль пишет о том, что Кафка лишь перекладывает на минорный манер то, что у Вальзера было мажорным; австриец покрывает печальным флером меланхолии «свежую мощность барокко», к традиции которого он относит швейцарца.

Это сопоставление само обладает изначальной свежестью наблюдения. Поэтика барокко – в асимметриях, в таких искажениях и смещениях натуры, которые лишь подчеркивают ее мощь; память о трагических безднах только придает искусству барокко грандиозность жизнеутверждения. Вальзер и Кафка, начав одинаково – с простого, незатейливого, пунктирно‑легкого описания близлежащего предметного мира, оба незаметно соскальзывают в «остранение», то есть показ этого мира как странного, причудливого, подчас гротескно‑небывалого, однако идейный фон, а стало быть, и самый лад, и звук их прозы разный; там, где у Кафки нетерпимость, отчаяние, беспросветная тьма, у Вальзера – прощение, надежда, надежность ровного света.

Однако осваивать такую «культурную» традицию, как барокко, Вальзер мог только стихийно. Он был, что называется, Naturtalent. Значение этого немецкого слова нечаянно, но точно раскрыл Максим Горький, – когда говорил о Есенине как об органе, созданном самой природой для поэзии. Еще можно сказать: самородок. Тут и естественность, и чистота, и сила, которой в интуитивном прозрении дается все то, чем гордится книжная, неустанным накопительством живущая мудрость, но дается еще и то, что не заёмно – единственная точность и глубина искусством обернувшегося народного прозрения и вздоха.

Положение пришельца‑самородка в устоявшейся литературной среде нередко бывает двусмысленным. Полувосхищение, полунасмешливое полупризнание – вот что зачастую его ожидает.

Сохранилось немало связанных с Вальзером историй, которые свидетельствуют о том, что воспринимали его именно так – в разладе сути и внешних ее проявлений.

То его поджидал искавший знакомства маститый, модный литератор – и опешил, открыв дверь простоватому пареньку с пышным чубом и заскорузлыми, красными, как кирпич, руками: водопроводчик, почтарь, посыльный? То некий журналист приехал брать интервью и никак не мог опознать Вальзера в дешевом кафе среди жующих и пьющих и неспешно беседующих рабочих. Но тут дело не в скромных свойствах портрета. Дело в литературной повадке, роли. Понять роль Вальзера – Петрушка или Пьеро? простачок? вечный школяр‑прогульщик? обличитель‑бунтарь? богемный герой? блаженный? – было нельзя, и это мешало – популярности, славе, успеху. Потому что сознание публики жанрово, а что не укладывается в жанр, может рассчитывать на успех разве что у потомков. Вот одна из причин, по которой крупнейший швейцарский писатель нашего века был обречен на мизерные тиражи и горчайшую, беспросветнейшую нужду.

Но была причина и другая, более глубокая. Это – некоторая невнятность общественного задания того, что писал Вальзер. До нее докопался под конец жизни сам автор. Как‑то беседуя на прогулке со своим другом и душеприказчиком писателем Карлом Зеелигом, он стал сравнивать свою литературную судьбу с судьбой Германа Гессе и заметил, что, в отличие от него, Гессе всегда был «социально функционален». Изобразительный захват Гессе действительно шире, а верный заветам гуманизма культуртрегерский пафос отчетливее, идейная программа призывнее и яснее. А стало быть, и путь к отклику короче. Для восприятия внешне незамысловатой, лишенной малейших претензий на общезначимость прозы Вальзера требовалось время. Оно наступило, когда Вальзера уже не было в живых. Теперь, спустя тридцать лет после его смерти, Вальзер может соперничать с Гессе по количеству изданий, по количеству исследований его творчества – статей, монографий, диссертаций. В наши дни книги Вальзера перестали быть достоянием литературных гурманов, – либо таких гурманов теперь стало столько, сколько было в начале века любителей детективного жанра.

Биография писателя вся разошлась на сюжеты его романов, повестей и рассказов. Кажется, не пропал ни один мало‑мальски значительный и памятный эпизод. Или даже совсем незначительная подробность. Точный глаз и верная память были надежной опорой словесному дару. В наш век «отчуждения», когда многие на словах проповедуют одно, а поступают совершенно иначе, трудно найти второго западного писателя с таким же тождеством литературы и жизни.

Биография писателя начинается, видимо, задолго до его появления на свет. Род Вальзеров не был знатным, веками он давал по преимуществу сельских пасторов. Первым прославился прапрадед писателя Габриэль Вальзер, живший на протяжении почти всего восемнадцатого столетия.

Прославился пока что в местном масштабе, выпустив в 1740 году «Новую хронику Аппенцелля», общины, в которой был пастором. От него литературная способность передалась его внуку Иоганну Ульриху Вальзеру, тоже пастору, ровеснику первого швейцарского классика Готхельфа и нашего Пушкина. Тот еще студентом‑теологом начав анонимно печатать христианско‑утопические сочинения в духе Томаса Мора, продолжал это занятие и став пастором.

Дед Роберта вообще был личностью замечательной, из породы тех кряжистых упрямцев, о которых писал близко узнавший их в эмиграции Герцен: «Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей, так же резко разграниченный, как их почва, горами и так же соединенный ими, как она».[2]В конце тридцатых годов прошлого века, когда в Швейцарии под влиянием революционных событий в Европе происходили сильные общественные волнения, он сложил с себя духовное звание и стал известным всей стране публицистом, а позднее издателем и редактором радикально‑демократических газет.

Девятым из его тринадцати детей был Адольф, отец Роберта Вальзера, державший переплетную мастерскую в небольшом городишке Биль, а потом, после разорения, торговавший то писчебумажными принадлежностями, то вином и оливками. От него Роберт, восьмой по счету из девяти его детей, мог унаследовать только незлобивый нрав, аккуратность да иронию, позволявшую легко переносить тяготы жизни. Кончить гимназию Роберту – хоть он и очень хорошо в ней учился – не удалось, отец был вынужден рано отправить его «в люди» (рассказ «Двое»). Случилось это на шестнадцатом году жизни мальчика, когда и без того трудное положение семьи осложнилось смертью матери. Все семейные заботы легли на плечи двадцатилетней Лизы, любимой сестры Роберта, самого большого и преданного его друга на протяжении всей жизни. Пышноволосая и статная, Лиза, наделенная характерной изюминкой красавицы «конца века» (то есть шармом блоковской незнакомки), спокойно и твердо приняла судьбу попечительницы осиротевших братьев и сестер, которым посвятила себя целиком, отказавшись от какой‑либо личной жизни. Эта маленькая хозяйка большого дома займет потом центральное место в первом романе Вальзера «Братья и сестры Таннер» (1907), автобиографическом, как и почти все его произведения.

Но колоритными были и братья будущего писателя. По стопам отца, то бишь по торговой части, пошел только один из них, старший, Оскар, остальные обнаружили склонность к музам. Герман, профессор географии в Берне, прославился как создатель первого исчерпывающего в научном отношении атласа Швейцарии и основополагающего краеведческого трактата. Эрнст был блестящим пианистом и преподавателем музыки (ремесло, которому обучил он и Лизу). Наконец, Карл стал известным художником, с ним биография Роберта связана всего теснее (рассказ «Жизнь художника» и др.).

Свою трудовую карьеру Роберт начал служащим банка. Он был непоседлив, однообразную, застойную жизнь на одном месте всегда, в юности особенно, воспринимал как тюрьму. Замелькали города: Биль, Берн, Базель – и это только в первый год службы. На втором ее году Роберт отправляется в Штуттгарт, где учился его брат Карл. Здесь Роберт устраивается на работу издательским экспедитором, но всеми его помыслами завладевает театр. Страсть подогревается тем, что Карл впервые пробует себя в качестве декоратора на сцене штуттгартского придворного театра. Счастливый обладатель контрамарки, его младший брат не только пропадает здесь вечерами, но и с упоением занимается декламацией сам, разучивая по воскресеньям пространные монологи из Шиллера. Его любимец, конечно, разбойник Карл Моор, кумир бунтующих мальчиков конца прошлого века. Декламационная страсть зашла так далеко, что родились мечты о соответствующем поприще. Однажды Роберт пришел с этим к знаменитейшему актеру Йозефу Кайнцу. Тот, лежа на оттоманке в позе Гете с известного портрета Тишбейна, выслушал юного чтеца, насмешливо улыбаясь. Приговор гения‑лицедея был суров: вы слишком скованны, сказал он юноше, и терзающий вас вулкан страстей не реализуется в пластике… Вулкану страстей суждена была совсем другая реализация.

Но Роберт Вальзер об этом еще не ведал, хотя стихи уже писал, постепенно заполняя тщательнейшим каллиграфическим почерком свою первую тетрадь. Любови к чистописанию суждено было стать второй страстью Роберта – и это уже была страсть на всю жизнь. Он был графоманом в изначальном смысле этого слова, выведение слов на бумаге доставляло ему наслаждение почти физиологическое. На своих многочисленных службах он был чаще всего писцом и предавался этой деятельности не без самозабвения. Обратите внимание, например, как герой «Помощника» раскладывает свои письменные принадлежности, сколько затаенной и сладостной неги в его приготовлениях. Кто‑то сказал, что графоман – это гений, лишенный таланта, но простая любовь к письму как физическому действию нередко сопутствует и гениальности.

Пробыв год в Штуттгарте, Роберт осенью 1896 года вернулся в Швейцарию. Почти десять лет провел он в Цюрихе, изредка, на несколько месяцев вырываясь то в Берн, то в Тун («Клейст в Туне»), то в Берлин, куда вскоре перебрался его брат Карл. За десять лет он сменил девять мест работы и семнадцать квартирных хозяек. Служил конторским писцом, продавцом в книжной лавке, слугой, помощником адвоката, чаще всего служащим в банке. Вечерами и воскресеньями просиживал в общедоступной цюрихской библиотеке, продолжал писать стихи и начинал сочинять «драмолеты» – одноактные сценки, для театра, даже символистского, слишком бесплотные. В 1898 году он отважился послать стихи в бернскую газету «Бунд». Публикация была замечена и имела решающие последствия для дебютанта. Им заинтересовался Франц Блей, один из самых блестящих и модных литераторов рубежа веков, австриец, живший в то время в Цюрихе. Блей сразу понял, какой самородок попал ему в руки. Понял и свою роль – гранильщика таланта, и взялся за дело с большим участием и тактом. Собственно, никакого писателя еще не было – было всего несколько опубликованных стихотворений плюс не слишком пухлая тетрадка неопубликованных. Да и стихи могли показаться неуклюжими: наивная рифма, простодушный, «некультурный» размер, никакой патетики, одни описания лесов, полей и прочих известных предметов. Но в этой внешней предметности сквозила какая‑то изначальная, подлинная бытийность, напоминающая древних китайских поэтов.

Никакого писателя еще не было, но суть писательская, характерная жилка духовного склада уже была, и Блей в ней разобрался, как хороший часовщик в уникальном приборе. Он обратил внимание автодидакта на тех, кому суждено было стать спутниками всей его жизни, кого он принял в свою жизнь как братьев по духу, – на Гёльдерлина, Жан‑Поля, Клейста, Брентано, Бюхнера, Ленца, на пылких юношей «Бури и натиска» и романтизма, так по нраву пришедшихся не менее пылким юношам конца прошлого века. К этим авторам Вальзер будет вновь и вновь возвращаться и как читатель, и как писатель, он посвятит им не один этюд, набросок, рассказ. Он будет писать об их жизни, не роясь в архивах, не зная почти никаких документов эпохи, с уверенностью очевидца, – потому что будет писать о себе самом. Он будет делать грубые фактические ошибки, но дух его описаний всегда будет точен и к ним не удастся подкопаться никаким архивным докам.

Весной девятисотого года Вальзер по совету Блея и с его рекомендательными письмами отправился в Мюнхен. Мюнхен в ту пору был Меккой немецкой культуры. Здесь сложилась мощная художественная школа, привлекавшая учеников со всего мира, в частности из России: здесь учились Билибин, Добужинский, Кандинский. (Вот и в рассказе «Вюрцбург» промелькнет русская барышня‑аристократка, берущая в Мюнхене уроки рисования.) Здесь кипела литературная жизнь, возникали и, не выдерживая конкуренции, закрывались новые издательства и журналы. Один такой рафинированный эстетский журнал (сопоставимый с русскими «Весами») только что складывался при издательстве «Инзель», от которого он получил и название. Во главе его встали известные литераторы – поэт Шрёдер и критик Бирбаум. В первом же номере этого журнала (осень 1899 года) рядом со стихами Гофмансталя и других знаменитостей рубежа веков появились стихи Вальзера. Со многими из этих знаменитостей и свел знакомство Вальзер в Мюнхене. Молодой, но уже признанный график Альфред Кубин, и особенно популярный тогда поэт Макс Даутендей (смотри «Вюрцбург»), отнеслись к неотесанному увальню‑провинциалу с дружеским участием, а остальных он явно разочаровал. Ждали – по отзывам Блея – эдакого непринужденного забавника Пьеро, а явился какой‑то слишком уж натуральный Петрушка. Дитя природы, уличный мальчишка, бродяга. К такому не было интереса, такой не укладывался в вакантный типаж (так Мережковские желали видеть в Есенине только Леля). «Shakespeare enfant», то есть примерно «Недоросль Шекспир» – так когда‑то Виктор Гюго назвал неотесанного Артюра Рембо. Теперь остроумец Бирбаум пустил это «мо» в применении к Вальзеру.

Дело было не в одном внешнем лоске. Вальзер был среди эстетов чужаком по нутру, и они это сразу почувствовали. Ведь эпоха демократичного натурализма к этому времени кончилась. В моду вошел декаданс с его профанированием бездн и лозунгами сжигания жизни на костре искусства. Повседневность, всякие мелочи жизни допускались только в том случае, если складывались в затейливую мозаику «сказок жизни», если вплетались в ворожбу куда‑то зовущих намеков, на что‑то намекающих зовов. А всамделишная поэтизация простых радостей жизни наводила скуку. «Вы и в литературе останетесь вечным служащим банка», – уязвил будто бы однажды Вальзера салонный лев, известный критик Хофмиллер.

Положение почти не изменилось и после выхода первой книги Вальзера «Школьные сочинения Фрица Кохера», хотя наиболее проницательные литераторы ее сразу заметили и по достоинству оценили. Вот что писал о ней несколько лет спустя Герман Гессе: «Поначалу эти странные, полудетские сочинения показались игрой, стилистическими экзерсисами юного ироника. Ио что в них сразу обращало на себя внимание и приковывало – это тщательность и спокойная плавность письма, радость нанизывания легких, прелестных, отточенных предложений, каковая среди немецких писателей встречается на удивление редко… Наряду с кокетством и склонностью к упоению словом, наряду с игрой и легкой иронией уже и в этой первой книжечке светилась любовь к предметам мира сего, истинная и прекрасная любовь человека и художника ко всему сущему – сквозь легкий и холодный блеск риторической прозы светилась теплая сердечность настоящей поэзии».[3]

Для своей первой книги Вальзер избрал форму мнимых сочинений, написанных от имени вымышленного гимназиста Фрица Кохера. В дальнейшем Вальзер будет вести рассказ чаще всего от первого лица, но посредник все же останется и будет он – все тот же юноша начала века. По сравнению с той прозой, которую Вальзер начнет писать лет через пять, здесь еще много шероховатостей, стилистических непрописанностсй и неувязок. Впрочем, есть уже и вполне «вальзеровские» места. «Служащий» – один из образчиков прозы, предваряющей его зрелость.

Первую книгу Вальзера иллюстрировал его брат Карл. Этот альянс оказался на долгие годы. Еще четверть века книги Роберта Вальзера будут выходить неизменно с рисунками его брата Карла. И нередко их будут покупать из‑за этих рисунков. Потому что еще немало лет брат‑писатель будет находиться как бы в тени старшего брата‑художника. Благодаря славе брата перед Робертом открылись двери самых престижных берлинских салонов. В том числе салона братьев Кассиреров, один из которых, Пауль, был влиятельным критиком, другой, Эрнст, – известным философом, автором нашумевшей «Философии символических форм», третий, Бруно, что особенно важно, издателем. Редактором в издательстве Бруно Кассирера был поэт Кристиан Моргенштерн[4]второй после Блея могучий покровитель и стимулятор творчества Вальзера.

Моргенштерн, как никто и никогда больше, оказал Вальзеру практически ощутимую помощь. Самый шумный издательский успех в то время выпал на долю выпущенной Фишером повести Гессе «Петер Каменцинд». Моргенштерн заверил Кассирера: «Вальзер будет позначительнее».[5]Добившись, что рукопись романа «Братья и сестры Таннер» была принята издательством, взялся ее самым тщательным образом редактировать, преподав Вальзеру сразу несколько немаловажных уроков: от азов корректурной правки до умения разбираться в самых мудреных казусах немецкой грамматики. Исчеркивая редакторским карандашом фразу за фразой, Моргенштерн учил Вальзера главному: умению отличать оправданный эксперимент от безграмотной нескладицы, поэтическую свободу от невежественного произвола. Пройти школу такого редактора в начале писательского пути – это большое везение, ибо не было в то время в немецкой литературе мастера более чуткого к немецкому языку, чем автор «Пальмштрёма» и «Песен висельника».

Успех книги, если судить по отзывам прессы, был большим, тираж – мизерным. Видимо, автор с редактором опередили свое время. Но вулкан уже проснулся. Переехав в дешевую каморку на окраине Берлина, Вальзер день и ночь проводил за письменным столом. Пока готовился к выходу в свет первый роман, он написал еще один – о путешествующем по Азии коммерсанте и его слуге. Моргенштерну роман понравился больше первого, но Кассирер отпустил какое‑то едкое замечание, и автор в сердцах уничтожил рукопись. Такое с ним повторится не раз. Еще несколько недель работы – и готова новая рукопись. В следующем, 1908 году там же, у Кассирера, вышел «Помощник».

Сюжет этой ровной и цельной, на одном дыхании написанной книги Вальзер вновь взял из собственной жизни. Летом и осенью 1903 года он несколько месяцев провел близ Цюриха, в доме изобретателя Карла Дублера (в романе – Тоблера), выполняя функции не то слуги, не то ассистента.

Пожалуй, «Помощник» – самая незатейливая и прозаичная книга Вальзера. Автор сам называл ее фотографией повседневной швейцарской жизни. Она такой же моментальный снимок социально‑экономической жизни страны, каким был в свое время «Мартин Заландер» Готфрида Келлера. Но при этом сравнении видна и разница эпох: то, что у Келлера выглядело как непререкаемость и солидность, у Вальзера охвачено судорогой кризиса.

Поначалу герой‑рассказчик ничего сомнительного в предпринимательском раже своего хозяина не находит. Игровое пространство этого романа (мы бы сказали повести, но будем придерживаться западной классификации жанров) строится на тонкой разнице точек зрения вымышленного рассказчика и подлинного автора, или героя‑повествователя и читателя. Читатель постоянно видит чуть больше героя. Перед Йозефом – реальная энергия выживания в мире конкуренции, а перед читателем – причудливая химера, абсурдная гонка за призрачными, иллюзорными ценностями. В этом незаметном и постепенном погружении самого что ни есть реального, фотографически зафиксированного предмета изображения в иную плоскость – какого‑то призрачно‑фантастического существования и состоит обаятельный художественный прием прозаика Вальзера, не раз им искусно и тонко явленный. Из капитала извлекается корень абсурда. Это ли не символ самого капитализма швейцарского образца?

Действие романа вполне традиционно и представляет собой распространенную модель краха предпринимателя и заката буржуазной семьи («Будденброки» Томаса Манна и др.). Иронический повествовательный тон внедряется в зазор между видимостью, кажимостью и действительностью, реальностью. Недаром так часто встречается в этом романе слово «кажется» со всеми его синонимами и производными.

Кажущаяся солидность существования обрисована уже в завязке – сцене завтрака, где доминирует властный и снисходительный голос уверенного в себе хозяина, роняющего отрывистые фразы, похожие на любезные команды. В привычном перечне предлагаемых за завтраком блюд – незыблемость векового уклада размеренной бюргерской жизни.

Так же энергично хозяин требует порядка, внимательности, точности, без конца и с пафосом произносит слово «работа». Однако за этой внешней энергией кроются всего‑навсего неоплаченные счета, курьезные псевдоизобретения, которые не находят и не могут найти сбыта. За ней кроется вполне маниловское прожектерство, что особенно ярко проявляется в сцене открытия нового грота в саду, когда горе‑предприниматель обрушивает на хитро помалкивающих сограждан настоящий водопад мечтательного красноречия.

«Под вечерней звездой» – так называется особняк банкрота. Вечерняя, то есть закатная, звезда, испускающая поистине апокалиптический свет. Особняк, в котором совершается ложно значительная деятельность, становится символом увядания, заката. Бессмысленность труда в мире отчуждения – вот что стоит за мнимой кипучестью пустого действия. Не призрачна, не химерична здесь только еда. Стоит обратить внимание на подробные, до символических намеков простирающиеся описания трапез. Похоже, что все самое серьезное здесь свелось к еде и курению, то есть чисто физиологическому изживанию жизни.

Йозефа такая жизнь тяготит, но он не торопится расставаться с иллюзиями. Он словно надеется на чудо, которое сделает бессмысленный труд полезным и тем самым вернет надежду на осмысленное существование.

Автор ясно дает понять читателю, что в описываемом им обществе эта надежда на чудо обречена на провал.

Распознав действительность, герой Вальзера от нее отворачивается, а потом и бежит. Он не борец, а мечтатель. Он забияка, бунтарь, обличитель, но без программы и альтернативы. Он школьник, прогуливающий уроки, чтобы скука не утопила мечту. Он поборник грез в мире трезвости и расчета. Он вечный юноша и скиталец. Таков он у Вальзера во всех трех берлинских романах, образующих как бы трилогию. И Симон Таннер, и Йозеф Марти (кстати, это девичья фамилия матери автора), и Якоб фон Гунтен из появившегося в 1909 году одноименного романа, и лирический герой многих последующих рассказов писателя – одно и то же лицо. Лишь иногда, словно испытывая разные возможности, примеряя нехитрые маски, автор что‑то варьирует, придумывает, сочиняет небылицы. Так придумал он себе в последнем романе этого «фон». Зачем? Может, из зависти, комплекса социальной неполноценности, скрывающегося за дерзкой бравадой? Ничуть. Чтобы подчеркнуть благородную избранность натуры своего героя, натуры художника.

На этой струне – противопоставления художника и толпы, творчества и жизни – с упоением играли в то время декаденты. Но она имела решающее значение и для серьезных писателей‑реалистов, достаточно вспомнить Томаса Манна. Причем значение не только литературное, но и жизненное. Не один Кафка в это время так и не смог жениться, потом у что чувствовал себя невольником своего призвания. Никогда не женился и Роберт Вальзер, хотя можно не сомневаться, что любил по‑настоящему, глубоко. Избранницей его сердца стала подруга Лизы Фрида Мермет. Именно ей адресована почти половина сохранившихся писем писателя. Это был настоящий роман в письмах – сдержанно‑страстный, красивый и целомудренный.

Юношеское целомудрие ощутимо в самом тоне рассказчика, прорывается в его голосе – неустойчивом, взволнованном, ломком. Мало у кого самый ритм повествования обнаруживает такие перепады, усечения, синкопы. За упруго‑мускулистой и бравурной фразой может последовать фраза нервно‑неуверенная или расслабленно‑дряблая. За афоризмом – банальность. А полновластная хозяйка в этом внешнем хаосе разностильности – опять‑таки молодая, юношеская ирония.