Организация ягнения. Для проведения ягнения в зимнее время необходимы чистые утепленные овчарни с температурой воздуха в помещении 6-8°С. В расчете на каждую племенную матку должно приходиться до 2 м2 площади, на пользователь- ную – 1,6 м2. В неутепленных овчарнях для объягнившихся ма- ток и ягнят оборудуют тепляки. Здесь в первые 8-10 дней после ягнения маток с ягнятами содержат в специальных загонах – оцарках, сделанных из переносных щитов. Оцарки рассчитаны на 6-10 голов с одинцами и 4-6 – с двойнями. Маток с ягнятами в возрасте 10-15 дней содержат в клетках по 30-40 голов. Маток с ягнятами старше 20-дневного возраста объединяют в более крупные группы – сакманы по 80-100 голов, а с месячными яг- нятами – до 150-200 голов. В весенний период маток, объяг-

нившихся на пастбище, перевозят в овчарни на специальных повозках (с 4-6 отделениями).

За 20-30 дней до начала ягнения у маток состригают шерсть на вымени, возле хвоста и на конечностях. Примерно за 2 дня до ягнения их переводят в тепляк. Приближение родов можно оп- ределить за 1-3 дня по степени набухания вымени, увеличению и сильному отвисанию брюха, припуханию снаружи половых органов, беспокойному поведению матки, которая часто огля- дывается назад, ложится, загребает подстилку, стремится уеди- ниться. Ягнение обычно длится около 30 мин., у первородящих

– 50 мин. Послед и подстилку, на которой объягнилась овца, зарывают или сжигают. Матку, которая не подпускает своих ягнят, помещают вместе с ними на 3-4 дня в тесную клетку (кучку). У маломолочной матки, принесшей двойню, одного яг- ненка отбирают и подсаживают к другой, более молочной.

Выращивание ягнят. Масса ягнят при рождении значи- тельно колеблется и зависит от породных особенностей, количе- ства их в приплоде, пола, величины матери, ее возраста и усло- вий кормления в период суягности. От массы ягнят при рожде- нии в значительной мере зависит их последующее развитие. Как правило, более крупные ягнята развиваются быстрее, набирают к отъему повышенную массу, из них чаще вырастают высоко- продуктивные животные. Среднесуточные приросты ягнят ме- риносовых пород в подсосный период не должны быть менее 200 г.

В первые недели жизни ягнята питаются сначала молози- вом, а затем молоком матери. В это время на 1 кг прироста ягнят расходуется около 5 кг материнского молока. С 2-недельного возраста ягнятам требуется больше питательных веществ, по- этому с 7-10-дневного возраста их начинают приучать к поеда- нию концентратов, минеральных и других кормов. В течение первого месяца жизни им дают по 50 г, в течение второго – 100 и после 2-месячного возраста – около 200 г концентратов в день. Ко времени отъема подкормка должна полностью удовлетворять потребности молодого организма в питательных веществах. Подкормкой для ягнят служит дробленое зерно (ячмень, горох, кукуруза), отруби, жмыхи, высококачественное сено, кукуруз- ный силос.

Содержание ягнят в базу (на свежем воздухе) под воздейст- вием солнечных лучей при активном моционе способствует ук- реплению и закаливанию их организма.

В тонкорунном овцеводстве распространены два способа выращивания ягнят: в сакманах и кошарно-базовый. В первом случае при весеннем ягнении ягнята постоянно находятся с мат- ками; во втором – их до 5-7-дневного возраста содержат с мате- рями, а затем после утреннего кормления отделяют от матерей и оставляют в хорошую погоду в базу, а в прохладную – в кошаре. Маток же пригоняют с пастбища через каждые 2-3 часа. На ночь ягнят оставляют вместе с матерями. Кошарно-базовый способ выращивания ягнят широко применяют в степной зоне овцевод- ства.

Отнимают от маток ягнят в возрасте 4-4,5 месяца в два приема: сначала более развитых, а через 10-15 дней – всех ос- тальных.

Задание 1. Дать описание технологии проведения разных видов случки овец.

Задание 3. Дать описание технологии проведения ягнения.

Задание 2. Составить план проведения искусственного осе- менения маток (табл. 85).

Таблица 85

План проведения осеменения

| Показатель | № отары | ||

| Количество маток, гол. | |||

| Класс маток | Эл | I | II |

| Подбор | индивидуальный | групповой | групповой |

| Сроки осеменения: | |||

| начало | |||

| окончание | |||

| Требуется баранов, голов: | |||

| основных | |||

| резервных | |||

| пробников | |||

| для докрытия | |||

| Всего, голов | |||

| Сроки ягнения: | |||

| начало | 10.02 | 10.02 | 20.02 |

| окончание | |||

| Срок плодоношения в среднем, дн. |

Задание 4. Дать перечень технологического внутри кошар- ного оборудования и общую схему его размещения при ягнении овец в зимний период в Центральном районе РФ (рис. 4).

|

Рис. 4. Размещение оборудования

Задание 5. Изучить технологию формирования сакманов и выращивания ягнят в молочный период.

Задание 6. Составить заключительный отчет по ферме о ре- зультатах ягнения маток романовской породы (табл. 86).

Таблица 86

Результаты ягнения маток

| Показатель | № отары | По ферме | ||||

| Количество маток: | ||||||

| на начало ягнения, голов | ||||||

| абортировало, голов | ||||||

| % | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | |

| яловых, голов | ||||||

| % | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | |

| выбыло, голов | ||||||

| % | - | 0,6 | - | 0,7 | 1,0 | |

| Объягнилось маток, голов | ||||||

| в том числе: |

Окончание табл. 86

| одинцами, голов | ||||||

| % | ||||||

| двойнями, голов | ||||||

| % | ||||||

| тройнями и более, голов | ||||||

| % | ||||||

| Получено ягнят всего, голов | ||||||

| в том числе: | ||||||

| живых, голов | ||||||

| мертворожденных, голов | ||||||

| % | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | |

| Плодовитость, % | ||||||

| Пало ягнят от рождения до отъема, голов | ||||||

| % | ||||||

| Количество ягнят к отъёму, голов | ||||||

| Выход ягнят на 100 маток, % | ||||||

| на начало ягнения | ||||||

| на объягнившихся | ||||||

| к отъёму |

Задание 7. Определить потребность в сухом порошке ЗЦМ на одного ягнёнка, если выпойка продолжается 50 дней, сухой порошок разводится в тёплой воде 40-450С в отношении 1:5. Первые 5 дней ягнят кормят 6 раз в сутки по 130 г за одно вы- паивание. В последующие 10 дней дают по 200 г 5 раз в сутки. Затем поят 3 раза в день по 400 г за выпаивание.

Задание 8. Рассчитать потребность для ягнят-искусствен- ников: в площади, общем фронте кормления, необходимом ко- личестве клеток и подстилки при их выращивании до 60- дневного возраста (табл. 87). На одного ягненка необходимо: 0,3 м2 площади, 15 см фронта кормления при режимном корм- лении и 8 см – при свободном доступе, ежедневно 50 г подстил- ки. В одной клетке выращиваются 12 ягнят.

Таблица 87

Результаты расчетов

| Число маток, голов | Многоплодие, % | Родилось яг- нят, голов | Выращи-вается на ЗЦМ, голов | Требуется по норме | |||

| площади, м2 | клеток, шт. | фронта кормления, м | подстилки, кг | ||||

Контрольные вопросы

1. В каком возрасте наступает физиологическая и половая зрелость ярок и баранов? В каком возрасте ярок рекомендуется случать?

2. Как правильно организовать и провести вольную случку, а также докрытие маток, оказавшихся неоплодотворенными при искусственном осеменении?

3. Как организовать и провести гаремную случку, какие зада- чи решают с помощью гаремной случки?

4. В чем преимущества и недостатки метода искусственного осеменения овец?

5. Какими методами можно проводить выборку маток в охо-

те?

6. Какие преимущества и недостатки зимнего и весеннего

сроков ягнения?

7. Для чего устанавливают клетки-кучки в родильном отде- лении или оцарке?

8. Какой порядок формирования и укрупнения сакманов?

9. В каких случаях применяют искусственное выращивание ягнят, в чем это заключается (технология)?

10. В чем заключается кошарно-базовый метод выращивания ягнят?

11. В каком возрасте проводится отъем ягнят от маток, об- резка хвостов у тонкорунных и полутонкорунных ягнят, кастра- ция баранчиков?

КОЗОВОДСТВО

Тема 1. Биологические особенности коз

Цель занятия – ознакомиться с основными биологически- ми особенностями коз разного направления продуктивности.

Материалы: фотографии, слайды, видеофильмы, справоч- ная литература, животные вивария.

К биологическим особенностям коз, отличающим их от дру- гих видов животных, относятся:

• Хорошая акклиматизация. Большинство пород коз ус- пешно разводят во всех природно-климатических зонах за ис- ключением тундры.

• Хорошее использование пастбищ. Козы очень подвиж- ны и в поисках корма способны проходить ежедневно по 15-18 км. Они поедают практически все виды растений включая сорняки, пряные и горькие травы, а в отдельных случаях и кус- тарники, что позволяет использовать участки земли, не пригод- ные для выпаса других животных. Из 690 видов растений коза съедает 547, овца – 408, корова – 311, лошадь – 268.

• Относительно высокая скороспелость. Половая зре- лость наступает в 5-мес. возрасте, хозяйственная – в 18-мес.

• Высокая плодовитость – у зааненских коз по 180-250 козлят на каждую сотню маток.

• Инстинкт стадности. Облегчает содержание коз боль- шими группами.

• Высокая чувствительность к резким колебаниям тем- пературы. Козы могут погибнуть от переохлаждения, попав после стрижки шерсти или чески пуха под холодный дождь или мокрый снег.

• Козы плохо переносят содержание на сырых пастби- щах, т.к. у них при этом возникают заболевания копыт.

• В отличие от овец, предпочитают держаться на воз- вышенных местах сравнительно небольшими группами.

• Экстерьер коз угловатый. Наиболее характерные осо- бенности экстерьера коз – узкотелость, узкозадость и плоскоре- берность.

• Есть борода у обоих полов.

• Рога сближены, их форма в поперечном разрезе тре- угольная (у овец квадратная).

• Закручивание рогов у коз по спирали (у овец по гори- зонтали).

• У молочных коз имеются особые выросты на шее – се- режки.

• У большинства – лоб выпуклый (у овец плоский).

• Хвост короткий и голый с внутренней стороны.

• Нет слезной ямки на скуловом отростке лобной кости.

• Нет межкопытцевой железы, а копытный рог более арочный, поэтому козы почти не подвержены хромоте.

• Органы пищеварения у коз развиты лучше, чем у овец.

• Отложение жира происходит в большей степени на внутренних органах, чем под кожей и между мышцами.

• В сравнении с овцами видовой ассортимент шерсти коз беднее, кожа более прочная, подвижная и эластичная.

• Невосприимчивы к чесотке, чуме, редко болеют ту- беркулезом.

• Половой цикл у коз составляет 17-19 суток, у овец – 15-17. Половая охота у них проявляется активно. Козлы энер- гично идут в случку.

• Число хромосом у коз 60, а у овец – 54, поэтому овцы и козы не скрещиваются между собой.

• У всех коз происходит линька шерсти.

• Козий пух превосходит овечью шерсть по прочности, тонине и прядильным свойствам, лучше удерживает краси- тели за счет того, что пуховые волокна имеют меньшее количе- ство чешуек.

• Козья шерсть превосходит полутонкую овечью шерсть по механическим свойствам. Энергия роста шерсти у специализированных пород коз выше, чем у кроссбредных овец.

• В шерсти коз мало жира – в среднем от 1,5 до 5%, по- этому выход мытого волокна очень высок – от 75 до 99%.

• Козы специализированных мясных пород превосходят по энергии роста кроссбредных овец.

• Козы хорошо дрессируются.

• Наличие 5-10 коз в отаре овец облегчает управление ей. Козами командует чабан, подавая сигналы голосом.

• В Узбекистане команда «кру-кру-кру» и хлопанье в ла- доши означает сбор отары в кучу, «чек-чек-чек» – остановку,

«куган-куган-куган» – доение.

Задание 1. Используя учебники и другую вспомогательную литературу, в краткой форме запишите основные биологические особенности коз различного направления продуктивности.

Тема 2. Конституция коз

Цель занятия – ознакомиться с конституциональными осо- бенностями коз различного направления продуктивности.

Материалы: животные вивария, слайды, видеофильмы, таблицы, муляжи, измерительные инструменты.

Конституция – это общее телосложение организма, обу- словленное наследственностью, выражающееся в характере продуктивности, типе нервной деятельности и реакции на усло- вия внешней среды. В зоотехнию термин пришел из древнегре- ческой медицины. Современные зоотехнические классификации типов конституции в первую очередь учитывают тип продук- тивности животного, а затем его темперамент и здоровье. Наи- более удачной признается классификация типов конституции, предложенная профессором П.Н. Кулешовым.

Согласно ей при отнесении животного к тому или иному типу следует оценить степень развития костяка (скелета), мы- шечной ткани, подкожной клетчатки, кожи, молочной железы и пищеварительных органов. Всего выделяется четыре типа кон- ституции – нежный, грубый, плотный и рыхлый.

Нежный тип конституции. Козы отличаются тонким, но прочным костяком, плотной, слаборазвитой мускулатурой и подкожной клетчаткой, тонкой кожей, развитым выменем и ор- ганами пищеварения, возбудимым темпераментом, требователь- ностью к условиям содержания, склонностью к заболеваниям органов дыхания. К этому типу может быть отнесена зааненская порода молочных коз, которая характеризуется массивным, прочным костяком, плотной хорошо развитой мускулатурой. Подкожная клетчатка выражена слабо, кожа грубая, толстая, рога большие, массивные. Вымя у коз грубой конституции не- большое, органы пищеварения развиты умеренно. Для живот- ных грубой конституции свойственен сильный, уравновешен- ный тип нервной деятельности, крепкое здоровье, универсаль- ная, но низкая продуктивность. Этот тип конституции чаще встречается среди местных грубошерстных коз.

Рыхлый тип конституции. У животных рыхлой конститу- ции тонкий, часто непрочный костяк, пышные, хорошо развитые мышцы с отложениями жира, развитая подкожная клетчатка,

рыхлая, толстая кожа. У них небольшое вымя и умеренно разви- тые органы пищеварения. Козы этого типа конституции харак- теризуются флегматичным темпераментом, неплохой мясной продуктивностью, склонностью к заболеваниям органов пище- варения. У этих животных рыхлый тип конституции в чистом виде встречается редко.

Плотный тип конституции присущ животным с крепким, но не массивным костяком, хорошо развитыми мышцами, сла- бовыраженной подкожной клетчаткой и плотной кожей. Вымя и органы пищеварения умеренно развиты. Животные имеют силь- ный, уравновешенный, быстрый тип нервной деятельности, хо- рошее здоровье и высокую продуктивность. Плотный тип кон- ституции является желательным для коз всех направлений про- дуктивности. М.Ф. Иванов дополнил классификацию, предло- женную П.Н. Кулешовым, крепким типом, который близок к плотному.

Животные крепкого типа имеют пропорциональное тело- сложение, прочный костяк, умеренно развитые мускулатуру и подкожную клетчатку, тонкую, плотную кожу, хорошее здоро- вье, высокую продуктивность.

В практике чистые типы конституции встречаются редко, а чаще в сочетании: нежный рыхлый, грубый плотный и т.д.

2.1. Характеристика конституции некоторых пород коз

Ангорская порода. Козы этой породы имеют нежную или нежную рыхлую конституцию. Это мелкие животные с длинной, волнистой, белой шерстью, тонким костяком, слаборазвитой мускулатурой. У ангорских коз хорошо развита подкожная клетчатка, а кожа толстая и рыхлая. Большое развитие в ней по- лучили структуры, отвечающие за образование, рост и качество шерсти. Пилярный слой, в котором располагаются волосяные луковицы, значительно толще сетчатого. Обильный жиропот способствует сохранению физических свойств шерсти. Рога у ангорских коз небольшие, в подавляющем большинстве типа приска. Козы ангорской породы плохо акклиматизируются, об- ладают повышенной требовательностью к условиям кормления

и содержания, низкой плодовитостью и молочностью, хорошей мясной продуктивностью (хорошо откармливаются, но плохо нагуливаются).

Таджикская порода – одна из пород, на основе которых выведены советские шерстные козы. Козы этой породы имеют грубую плотную конституцию. У них массивные кости скелета, особенно черепа и конечностей, хорошо развитые, плотные мышцы. Кожа, в сравнении с кожей коз рыхлой конституции, тоньше и прочнее, т.к. диаметр коллагеновых волокон больше.

Шерсть неоднородная, маложиропотная, состоит из грубой, длинной ости и короткого, тонкого пуха. В отношении здоровья и жизнеспособности эти козы не только не уступают козам крепкой конституции, но и в ряде случаев превосходят их, при- ближаясь к своим диким сородичам.

Горноалтайской породе пуховых коз присуща крепкая конституция. У них хорошо развитый, но не массивный костяк, слаборазвитая подкожная клетчатка, плотная, хорошо очерчен- ная мускулатура. Кожа плотная, прочная. Горноалтайские козы отличаются повышенным обменом веществ, хорошим здоровь- ем и высокой продуктивностью.

Зааненские молочные козы имеют, как правило, нежную плотную конституцию. У них хорошо развиты органы пищева- рения и молочная железа, костяк тонкий, но прочный, мускула- тура плотная, недостаточно развитая, кожа тонкая с бедным во- лосяным покровом, из-за чего их внешний вид отличается осо- бой угловатостью.

Задание 1. Описание типов конституции занести в рабочие тетради. Используя животных вивария, слайды, видеофильмы, муляжи, оценить типы конституции. Результаты оценки запи- сать в тетради.

Тема 3. Экстерьер коз

Цель занятия – ознакомиться с особенностями экстерьера коз различного направления продуктивности.

Материалы: животные вивария, слайды, видеофильмы, таблицы, муляжи, измерительные инструменты.

Экстерьер – это внешний вид животного. Название проис- ходит от латинского слова exterior, что значит «внешний». Экс- терьер тесно связан с продуктивностью. Заключение об экстерь- ере коз делают на основании осмотра и оценки отдельных час- тей тела, называемых статями.

К основным статям коз относятся голова, шея, холка, грудь, спина, поясница, крестец, конечности, вымя, живот. Наиболее полная оценка экстерьера дается при бонитировке. Методов изучения экстерьера три – глазомерный, измерение и фотогра- фирование.

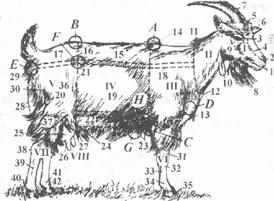

Для измерения коз используют мерную пачку, мерный цир- куль и мерную ленту (рулетку). Одновременно с оценкой экс- терьера проводят взвешивание коз и оценку их величины. Изме- ряют коз только при проведении научных исследований (рис. 5).

К главным недостаткам экстерьера коз относятся:

• грубая, узкая или очень длинная голова;

• длинная, узкая и слабоомускуленная шея;

• узкая, неглубокая грудь, перехват груди за лопатками;

• очень узкая и высокая холка;

• провислая, карпообразная, очень узкая и острая спина, карпообразная, крышеобразная, запавшая или провислая по- ясница:

• свислый, крышеобразный или узкий крестец;

• подтянутое или слишком большое (сенное) брюхо. Конечности у коз должны быть крепкими и правильно по-

ставленными. При правильной постановке конечностей, линии, соединяющие точки их опоры, должны образовывать правиль- ный прямоугольник.

Вымя коз состоит из двух половин, каждая из которых име- ет один, реже два соска конической формы. Добавочные соски носят рудиментарный характер и располагаются позади нор- мальных сосков.

Половой диморфизм у коз проявляется в массе тела и сте- пени развития рогов. Например, масса горноалтайских козлов в среднем – 60-70 кг, а маток – 38-40 кг. У козлов большие мас- сивные рога, более крепкая конституция, часто уклоняющаяся в сторону грубости.

|

Рис. 5. Части тела, стати и промеры козы:

части тела: I – голова, II – шея, III – передняя треть туловища, IV – средняя треть туловища, V – задняя треть туловища,

VI – передние конечности, VII – задние конечности, VIII – вымя; стати: 1 – рот, 2 – ноздри, 3 – глаза, 4 – нос (морда), 5 – лоб, 6 – уши, 7 – рога, 8 – борода, 9 – щеки, 10 – сережки, 11 – гребень шеи,

12 – горло, 13 –челышко, 14 – холка, 15 – спина, 16 – поясница,

17 – крестец, 18 – плечо (лопатка), 19 – ребра, 20 – ляжка,

21 – голодная ямка, 22 – брюхо, 23 – передний пах, 24 – задний пах, 25 – левая и правая доли вымени, 26 – соски, 27 – передний запас вымени, 28 – задний запас вымени, 29 – половые органы,

30 – штанина, 31 – предплечье, 32 – запястье, 33 – пясть,

34 –переднее путо (бабка), 35 – правое переднее копыто, 36 – бедро, 37 – голень, 38 – пятка, 39 – берцо, 40 – копытце,

41 – задний путовый сустав, 42 – заднее левое копыто;

основные точки для взятия промеров: А – высота в холке,

В – высота в крестце, С – точка для определения высоты в локте, D – плечелопаточное сочленение, Е – седалищные бугры, F – маклок, G – низшая точка груди, Н – обхват груди за лопатками.

D:E – косая длина туловища, F:F – ширина в маклаках, Е:Е – ширина в седалищных буграх

Задание 1. Нарисуйте в тетради контур козы, обозначьте основные стати тела козы.

Задание 2. Изучите основные промеры статей тела козы, оз- накомьтесь с измерительными инструментами.

Задание 3. Используя животных вивария, снимите с них ос- новные промеры, запишите в рабочую тетрадь, рассчитайте ин- дексы телосложения козы.

Контрольные вопросы

1. С какой целью проводится оценка экстерьера?

2. Какие инструменты используют для взятия промеров?

3. В каком возрасте рекомендуется проводить оценку экс- терьера?

4. По каким основным статям тела проводят оценку экс- терьера?

5. В чем различия в экстерьере коз шерстного и пухового направлений продуктивности?

6. С какой целью и как определяются индексы телосложе- ния?

7. Как определить возраст коз по зубам?

8. В каком возрасте рекомендуется определять живую массу у коз?

9. Как определить упитанность у коз?

10. Дайте определение конституции, какие различают типы конституции в козоводстве.

Тема 4. Продукция козоводства

Козье молоко

Цель занятия – ознакомиться с методами и способами дое- ния коз, учёта молочной продуктивности, особенностями приго- товления молочных продуктов из молока коз. Изучить химиче- ский состав молока.